Снижение влияния шумов на интерпретацию спектров в Фурье-спектроскопии

Автор: Баронов А.Е.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Спектроскопия

Статья в выпуске: 13, 1993 года.

Бесплатный доступ

По многим причинам в Фурье-спектроскопии приходится иметь дело со скоррелированными шумами. Предлагается простой метод определения концентрации известного вещества по спектру поглощения при наличии такого шума. Оценка концентрации по данному методу соответствует оценке с минимальной дисперсией. В частности, для разобранного примера определения концентрации СО, точность возрастает в 5 раз по сравнению с методом наименьших квадратов.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058281

IDR: 14058281

Текст научной статьи Снижение влияния шумов на интерпретацию спектров в Фурье-спектроскопии

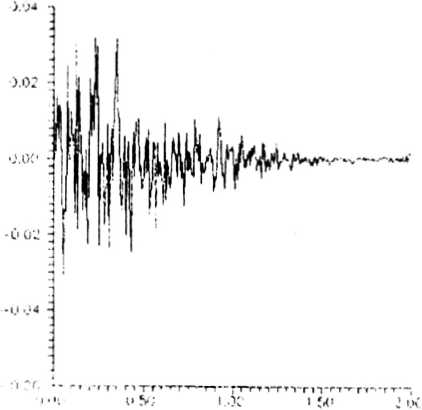

В настоящее время Фурье-спектрометры применяются во многих прикладных и фундаментальных исследованиях [1]. Для любых приложений принципиальным является вопрос о природе, характере шума в получаемых спектрах и методы борьбы с ними. Измеряемая Фурье-спектрометром интерферограмма представлена конечным числом дискретных значений А^^-.-Х» регистрируемых через равные интервалы оптической разности хода. В силу отличий реального Фурье-спектрометра от идеального данные значения отличаются от истинных St^.-.S^ Искажения интерферограммы можно разделить на систематические (воспроизводящиеся от скана к скану) и случайные (не воспроизводящиеся). В литературе большое внимание уделено борьбе с систематическими искажениями (например устранение влияния систематической ошибки определения /-той фазы [5]. Известно, что случайные искажения (шумы) могут приводить к тому, что в полученном спектре появляются коррелированные шумы. Однако обычно ограничиваются только констатацией этого факта [2]. Случай, когда шумы в разных точках скоррелированы, является нетипичным для многих приложений (например, появление такого шума в спектре, полученном на дисперсионном спектрометре, говорит о том, что прибор никуда не годится), но не для Фурье-спектроскопии. Поэтому в данной статье предлагается относительно простой метод уменьшения влияния такого шума на точность определения концентрации индивидуальных веществ по спектрам поглощения, а также несколько способов определения корреляционной функции. Улучшение точности достигается за счет того, что подгонка теоретического спектра к экспериментальному производится не непосредственно в полученном спектре, а после выполнения дискретного Фурье-преобразования. Ниже можно найти математическое обоснование такого метода, здесь же поясним смысл наших действий: пусть исходная интерферограмма есть 5(<$), тогда найденный спектр есть АЦ v) (Фурье-преобразование от 5(6)). Если заданное вещество имеет ярко выраженный спектр поглощения от vmin до vm„, то только спектр в этой области имеет значение для определения концентрации. 5(5) также несет в себе всю информацию о спектре поглощения, однако в ней отделить "лишнюю часть" нужно по-другому. А именно, нужно произвести Фурье-преобразование, домножить результат на функцию, которая есть единица внутри интересующего нас интервала частот и ноль вне этого интервала (прямоугольная функция), а затем выполнить обратное Фурье-преобразование. В силу свойств Фурье-преобразования это эквивалентно свертке интерферограммы с Фурье-преобразованием отпрямоу-гольной функции (sinc(’)).

Теперь перед нами встает вопрос, что лучше: подгонка экспериментального спектра под теоретический спектр или подгонка экспериментальной интерферограммы к теоретической интерферограмме? И хотя с точки зрения математики это совершенно эквивалентно (спектр и интерферограмма связаны взаимнооднозначно), оказывается, что проще и быстрее второй подход, поскольку при этом мы работаем с интерферограммой, которую получаем непосредственно в эксперименте. Таким образом, именно такой анализ следует считать наиболее естественным в Фурье-спектроскопии.

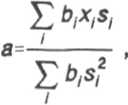

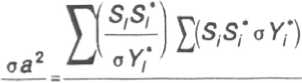

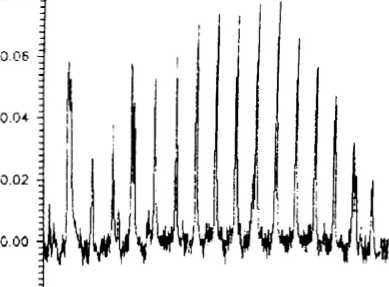

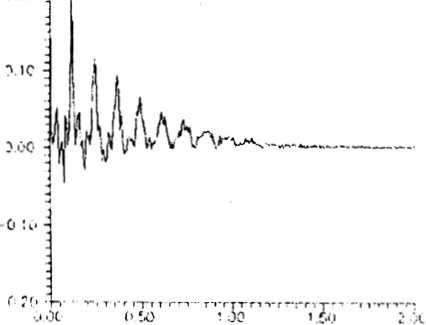

Источники шумов

Случайный процесс есть случайная функция от независимой переменной I. Для описания такого процесса удобно пользоваться корреляционной функцией [31 Д(г,,г2)=ЛД.х(г1)х(гг)], где Мозначает усреднение по множеству наблюдений. Если R^v^ есть функция от t=i Ф^рШ^У"Я(т)ехр(-/(.)1т)Лб(ы1 -м2) = -Ф(о1)6(«1-о2) . Обратно, если ЯЦр/^Т^/,)^/,-^) (шумтипа 2), то Ф(о1,и2)=УА(/)ехр(-/(ы1-о2)^сУ/-Ф(о)1-ш2) (соотношения Хинчина - Винера). Особо отметим случай, когда 2?(/1Д2)=(/1-/2) (шум типа 3 или белый шум), для которого Ф(й>р<Й2)=й (W,-^). Применительно к Фурье-спектроскопии данные соотношения означают, что скоррелированные шумы в интерферограмме дают некоррелированные шумы в спектре (причем средний квадрат шума может зависеть от длины волны). Наоборот, зависимость квадрата шума в интерферограмме от фазы приводит к появлению скоррелированных шумов в спектре. Рассмотрим основные источники шумов в Фурье-спектроскопии. 1) Нелинейность регистрирующей системы. В данном случае регистрируемую интерферограм -му 1(6^ можно представить в виде ф(бп)=(7(7(<$п)), где G - характеристика регистрирующей системы. Если 7Г(5П) регистрируется с погрешностью М(6п), и Д7(6П)<7(ДП), то 7Xn)M^^ В случае слабой нелинейности ^^WWW+t^AW 2) Ошибки определения оптической разности хода. 7г(5п)^7(ф+Дп) следуя (2) представим Дп в виде ^n=d°+dn'+dn2, d° - постоянный фазовый сдвиг. d„1 - случайный фазовый сдвиг. Д„2 -систематическая погрешность. Приближенно 7г(ф)=7Ш+(д7/д<5)(дЧд; + /С). 3) Нарушение юстировки при движении зеркала. Регистрируемую интерферограмму представим в виде 7Г(ДП)= 7( 5П) Д дп), TW опять представим в виде суммы чисто случайной функции Т’ДгД и систематической (повторяющейся от скана к скану) части /2(5П). 4) Шумы фотосопротивления и шумы квантования АЦП будем считать их чисто случайными некоррелированными шумами. Таким образом можно считать, что регистрируемую интерферограмму можно представить в виде 7г(дп)=7(7(ф))+Д(7(п))Дп, где Щ-операторы, Дп - шум, не воспроизводящийся от скана к скану и средний квадрат которого не зависит от н. Отличия 7 от единичного оператора может обуславливать серьезные искажения спектра (много большие, чем случайные шумы). В [5] показано как можно уменьшить такие искажения за счет анализа деформации контура хорошо известной изолированной узкой линии. Будем считать, что 1=1 (т.е. либо отличие 7 от единицы мало, либо проделана процедура восстановления всего спектра по "хорошо известным кускам", подобная описанной в £5]). Остановимся подробнее на случайных шумах. Дополнительно предположим, что они некоррелированы, т.е. функция корреляции имеет вид К^б^б^ЦЧКб^а'ЧД^, где ^(Д) - дисперсия Д Дц- дельта-символы Кронекера. Со гласно с оотношению Хин чина - В инератакие шумы при взятии Фурье-преобразования трансформируются в шумы с корреляционной функцией (с точностью до множителя) Ф^1,Уг)=£ L12(/(6^)exp(-/(v1 -v^^tv,-V2). п Данная формула позволяет находить вид корреляционной функции при определенных предположениях относительно 7, и виде спектра, Кроме того, она показывает, что нескоррелиро-ванный шум в спектре может возникать только если 7, (7) “const (единственным примером такого шума из разобранных выше является шум квантования АЦП). Метод учета функции корреляции Предположим, что необходимо измерить концентрацию вещества с известным спектром по спектру поглощения. Для этого достаточно ограничиться лишь небольшим участком спектра от vmin до vmax, где данное вещество имеет сильные линии поглощения. В данном диапазоне нам известен ряд экспериментальных значений хрх2,...,хп при частоте vpv2,...,vn соответственно. Обозначим значения теоретического спектра при тех же частотах за s1,s2,...,5n. Необходимо найти с какой долей заданный спектр, т.е (5} входит в экспериментальный, т.е. {л;}. Рассмотрим кратко математическую сторону вопроса: Пусть х=й5,+ц, где у - не-скоррелированы и распределены по Гауссу, причем дисперсия у есть а,. Тогда функция плотности вероятности вектора х запишется в виде [4[ Р^.Ч.....x;Mvaa.....,а> 2 2 ~°1 Og - о/^рЦГА^ as)2] В качестве оценки неизвестного параметра а возьмем оценку метода максимального правдоподобия. Эта опенка по определению соответствует максимуму функции плотности вероятности, что эквивалентно минимизации L^b^x-as)2, где b = \ /а^ Т.е. методу наименьших квадратов. Если про вид распределения у, ничего не известно, естественно все же попытаться минимизировать! при не которых фиксированных весовых коэффициентах bv Тогда из условия обращения в ноль дЬ/да получим коэффициент а, определяемый формулой (1) можно рассматривать как случайную величину. Нетрудно найти дисперсию а. Мы найдем ее в случае, когда д=0, т.е. сигнал есть чисто случайная величина: м[Е ь^ ^[52 bj X] Sj *252 52 Ь(Ькх,хк5,$к\ i i к J (во втором члене суммирование только по / не равном к), учитывая, что Л/Jх^ 1=0 при i не равном /, получим в итоге Е.2 2 2 b, Sj Oj о a2-—------- (2) b,s?f У нас еше остался произвол в выборе Ь, и его естественно использовать для снижения оа. Необходимое условие минимума а а2 по Ьт запишется в виде: даа2 _ 2timSmam5Z ^Sj 2sm^ Ь, S, a, ^ а*>/ fcbrf " , E b,s? s^a2„bm-o’b) E.^ отсюда b=\/a2. Формула для а приобретает вид: -а^ ^/о2у'. О) Перейдем теперь к случаю скоррелированных шумов. Пусть х=а5,+у, где у - случайные скоррелированные величины с функцией корреляции R(yl,y)=R<=RU-j). В частности ^2=5(0) не зависит от / и в методе наименьших квадратов естественно выбрать единичные весовые коэффициенты (хотя а уже нельзя искать по формуле (2)). Можно предложить другой подход. Применим метод наименьших квадратов не к самому спектру, а к Фурье-преобразованию от спектра. Пусть результат дискретного Фурье-преобразования от s и х есть 5 и А'соответственно (5) и X, комплексные величины). Основная идея заключается в том, что после Фурье-преобразования у, превратятся в )(, которые будут нес коррелированы, а aY, согласно соотношениям Хин чина-Винера является Фурье-преобразованием от функции корреляции R(i-f). Итак, найдем, с какой долей ^ входит в А/. Будем искать значение Л, минимизирующее функционал L =52 В^Х,-AS)(X. -AS)" при фиксированных В,. С учетом комплексности 5, и А' формулы для Л и аА примут вид: аХА№> <4) Е 8,5,5" ^Х£^Х . (5) (Е 8,5,5^ Оптимальными являются 5=1/^ при этом oA^S^/oY^ (6) Значение а, полученное по формуле (1) с единичными весовыми коэффициентами, в силу равенства Парсеваля совпадает с А, вычисленным по формуле (4) при 5=1. Действительно, £А'5/=£х^" и £5,5/=5)5,5/. Таким образом выигрыш в точности (отношение дисперсий аа с единичными Ь, и аА с оптимальными В,) есть ° А2 ES,srf Данное отношение может принимать значения от 1 (нет выигрыша) до +~ в зависимости от корреляционной функции и вида Л’. Методы получения корреляционной функции Отметим, что Фурье-преобразование как от получаемого, так и от искомого спектров комплексны. В то же время искомое значение А вещественно в силу физического смысла. Таким образом даже если функция корреляции шумов нам заранее неизвестна, при отсутствии в данной части спектра других веществ можно считать, что Im(^5’")/|5J есть чистый шум. Функцию корреляции в таком случае можно получить разбивая сигнал на группы (содержащие достаточное число точек) и производя усреднение квадрата такого шума по каждой группе. Другой возможный метод определения функции корреляции состоит в выборе другого участка спектра, где сигнал заведомо отсутствует (такой участок должен располагаться неподалеку от первого). Фурье-преобразование такого участка также разбивается на группы и производится усреднение по группе. Еще один подход заключается в статистической обработке многих спектров поглощения и статистическом определении корреляционной функции. В силу того, что функция корреляции зависит не только от свойств конкретного прибора, но и от самого спектра, такие измерения необходимо проделывать всякий раз, когда вид спектра существенно меняется. Наконец, последний метод состоит в изучении специфики конкретного прибора, нахождении источника шума и вида функционала Л, для них. В таком случае по интерферограмме можно сразу находить вид корреляционной функции. Если функция корреляции получена, то остается применить подгонку Фурье-преобра-зованного спектра с оптимальными весовыми коэффициентами. Коэффициент выигрыша, однако, зависит от многих факторов (конкретной мод ели Фурье-спектрометра, вида экспериментального и теоретического спектров). Поэтому в качестве иллюстрации продемонстрируем применение изложенных выше принципов на примере определения концентрации угарного газа (СО) по спектру поглощения, полученному на Фурье-спектрометре ФСЗ-01. Вид х, (экспериментальный спектр в диапазоне 2072-2143 обратных сантиметров), у (теоретический спектр СО, Р-ветвь), |5J (модуль Фурье-преобразования от теоретического спектра) показаны на рис. 1,2 и 3 соответственно. На рис.4 и 5 показаны Ке(5,'АУ|5’|) оха -0.С2 : "0,04 4—г-т-ГГп-Г"|-т,г-'Т^1-г'т-Т‘гттт--т—i--1—'Г-1 I —'Г 2072 1)0 209 2 СО 2 Н 2 00 213 7 СЮ V 1 Рис.1. и im^/A'/ISD- Согласно вышеизложенному 1т(5,’АУ1^1) есть чистый шум. Рис.5 показывает, что амплитуда этого шума совпадает с ростом /, что означает скоррелированность шумов в исходном спектре (т.е. л;). Это как раз и означает, что в данном случае точность можно улучшить, если использовать минимизацию взвешенной суммы квадратов отклонений X от A Re^'A'/ISJ), если весовые коэффици-е н т ы обратно пропорциональны (Im(5'.¥/|A,|)2), где угловые скобки означают усреднение по группе из нескольких ближайших точек (мы использовали около 20-ти точек для такого усреднения, общее число точек в данной части спектра было равно 1024). 0.20 - Рис.4. Рис 5. квадратов с единичными весовыми коэффициентами оказалась в 5-6 раз хуже, чем точность описанного нами метода. Такой выигрыш является существенным (в частности для задач экологического контроля), однако он не исчерпывает всех достоинств данного метода. В заключение сделаем два замечания: 1) Регистрируемый спектр в действительности является сверткой теоретического спектра с аппаратной функцией. Для учета этого обстоятельства в предлагаемом методе необходимо домножить Фурье-преобразование от теоретического на Фурье-преобразование от аппаратной функции. (В простейшием случае - на функцию аподизации). 2) Данный алгоритм автоматически переносится на случай определения концентраций нескольких веществ, спектры которых в данном диапазоне перекрываются. Единственное отличие состоит в том, что первый метод определения функции корреляции уже не годится.