Собаки (Canis familiaris) города Енисейска (XVII–XIX вв.)

Автор: Бачура О. П., Лобанова Т. В., Визгалов Г. П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Антропологические и археозоологические исследования

Статья в выпуске: 263, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена описанию остеологической коллекции собак (103 экз.) из раскопок усадьбы Баландина XVIII–XIX вв. в г. Енисейске. Исследования показа- ли, что это были собаки мелкого и среднего размера. Мелкая форма собак, по-видимому, происходит от каких-то привозных пород. Собаки средних размеров образовались от местных восточносибирских лаек. Продолжительность жизни собак небольшая – около 6 лет, что было обусловлено плохими условиями их содержания.

Сибирь, Новое время, собака, русское население

Короткий адрес: https://sciup.org/143173933

IDR: 143173933 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.263.160-175

Текст научной статьи Собаки (Canis familiaris) города Енисейска (XVII–XIX вв.)

В нашем распоряжении была остеологическая коллекция остатков собак из раскопок архитектурного комплекса «Усадьба Баландина» в городе Енисейске ( Бачура и др. , 2020а). В данной работе впервые будут описаны собаки, которых русские содержали в городах Восточной Сибири в XVII–XIX вв.

Цель работы – реконструкция породных особенностей и хозяйственного значения собак г. Енисейска в XVII–XIX вв.

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:

– описать состав и сохранность остеологической коллекции собак из архитектурного комплекса «Усадьба Баландина»;

– описать возрастной состав собак;

– провести морфометрический анализ костных остатков собак;

– восстановить размеры собак и сопоставить их с известными породами собак;

– выявить возможные направления хозяйственного использования собак и условия их содержания в Енисейске.

Материал и методы

Город Енисейск (58о27’ с.ш., 92o10’ в.д.) расположен в западной части Восточной Сибири, к северу от г. Красноярска, на левом низменном берегу реки Енисей, ниже впадения в него Ангары. В результате масштабных раскопок в усадьбе Баландина на территории города Енисейска была собрана большая остеологическая коллекция – 32 тыс. экз. костных остатков, из которых 103 кости принадлежали собакам (Там же).

На месте усадьбы заложено два раскопа, суммарная площадь которых составила 1178 кв. м. Исследования культурного слоя были доведены до материка. В процессе работ выделено шесть строительных ярусов. Первый строительный ярус представлен культурным слоем, образовавшимся с 1880-х по 1910-е гг. – во время хозяйствования последнего владельца усадьбы А. А. Баландина. Культурные слои шестого яруса отложились на дневной поверхности начальной застройки Енисейска и описывают временной период с 1640 по 1700 г. Таким образом, вскрытые отложения включают как начальный период жизни в Енисейске, практически с момента его основания, так и поздний – конец XIX в. Остатки собак найдены во всех ярусах и на всех участках. Описание собак дано в целом для всей выборки (табл. 1).

Возрастной состав собак восстановлен на основании стертости зубов для взрослых особей и по наличию/отсутствию зубов для молодых особей в нижних челюстях (табл. 2) ( Клевезаль , 2007).

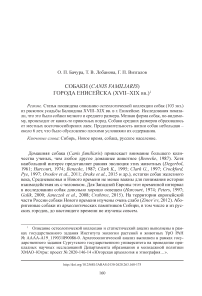

Для морфометрического анализа промерены кости собак электронным штангенциркулем с точностью до 0,01 мм по схеме промеров Дриш ( Driesch , 1976). На трех черепах сделано 6 промеров (рис. 1). Вычислены четыре индекса:

черепной индекс (SI) = промер № 6 / промер № 1 × 100;

индекс мозговой части черепа (CI) = промер № 5 / промер № 4 × 100;

индекс-1 (II) = промер № 5 / промер № 1 × 100;

индекс длин (LLI-2) = промер № 4 / промер № 3 (табл. 2).

Таблица 1. Состав и количество элементов скелета остатков собак из архитектурного комплекса «Усадьба Баландина»

|

Элемент скелета |

Целые |

Фрагменты |

|

Череп – cranium |

3 |

3 |

|

Нижняя челюсть – mandibula |

18 |

– |

|

Атлант – atlas |

1 |

– |

|

Эпистрофей – axis |

2 |

– |

|

Позвонки шейные – vertebrae cervicales |

4 |

– |

|

Позвонки грудные – vertebrae thoracales |

2 |

– |

|

Позвонки поясничные – vertebrae lumbales |

3 |

– |

|

Ребро – costa |

3 |

– |

|

Лопатка – scapula |

11 |

– |

|

Плечевая кость – humerus |

7 |

2 |

|

Лучевая кость – radius |

6 |

3 |

|

Локтевая кость – ulna |

1 |

5 |

|

Тазовая кость – coxae |

5 |

– |

|

Бедренная кость – femur |

9 |

2 |

|

Большая берцовая кость – tibia |

7 |

2 |

|

Метаподии – metapodies |

4 |

– |

Таблица 2. Характеристики собак из архитектурного комплекса «Усадьба Баландина», современных пород собак и волка по параметрам черепов

|

Особь |

Возраст (лет) |

Промеры, мм |

Индексы |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

CI |

SI |

I1 |

LLI-2 |

||

|

1 |

2–3 |

220,0 |

210,0 |

109,4 |

116,5 |

53,0 |

110,0 |

46 |

55 |

24 |

0,94 |

|

2 |

2–3 |

162,0 |

161,0 |

79,7 |

86,7 |

50,9 |

– |

58 |

– |

31 |

1,09 |

|

3 |

2–3 |

178,0 |

173,0 |

96,6 |

92,6 |

52,8 |

– |

57 |

– |

29 |

0,96 |

|

Сибирская лайка |

– |

163–208 |

159–204 |

67–92 |

90–110 |

49–56 |

86–122 |

49–59 |

52–59 |

26–33 |

1,15–1,38 |

|

Сибирские хаски |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

60 |

54 |

32 |

0,93 |

|

Волк |

– |

225 |

220 |

110 |

128 |

68 |

120 |

53 |

53 |

30 |

1,16 |

Рис. 1. Схема промеров черепов и нижних челюстей собак

1 – общая длина черепа; 2 – кондилобазальная длина (КДП); 3 – длина висцеральной части черепа; 4 – длина мозговой части черепа; 5 – наибольшая ширина мозговой части черепа; 6 – наибольшая ширина черепа в скулах; 7 – общая длина нижней челюсти; 8 – длина нижней челюсти без резцового отдела; 9–11 – длины зубного ряда; 12 – высота челюсти между p3 и p2

GL – максимальная длина; MSC – окружность кости

Для описания конституции собак из Енисейска полученные индексы были сопоставлены с индексами черепов современных пород ( Brehm et al. , 1985; Alpak et al. , 2004). Промер № 9 нижней челюсти (рис. 1) использовался для вычисления кондилобазальной длины (КБД, № 2 на черепе) черепов, от которых эти челюсти происходят, по методу П. Дара (Dahr) 1937 г. (цит. по: Driesch , 1976) по формуле:

КБД = (промер 9) × 2,9 - 44.

Высота собак в холке вычислена на основании максимальной длины костей конечностей (рис. 1: GL ) по следующим формулам ( Harcourt , 1974):

Рост = 3,43 × (длина плечевой кости) ‐ 26,54.

Рост = 3,18 × (длина лучевой кости) + 19,51.

Рост = 2,92 × (длина большой берцовой кости) ‐ 9,41.

Рост = 3,14 × (длина бедренной кости) ‐ 12,96.

Оценка высоты в холке сделана для 7 плечевых, 5 лучевых, 5 больших берцовых и 5 бедренных костей.

Вес тела собак вычислен с помощью регрессионного уравнения с использованием промеров № 9 и 11 для 11 нижних челюстей от взрослых особей (рис. 1) ( Losey et al. , 2015):

lg(y) = α + β × lg(x), где y – вес тела; α – константа, значение которой для промера № 9 = -4,437, а для промера № 11 = -5,248; β – регрессионный коэффициент, значение которого для промера № 9 = 3,041, а для промера № 11 = 4,265; x – значение соответствующего промера.

Остальные промеры нижних челюстей приведены для сравнения с современными лайками (табл. 2). Вес тела также был вычислен по параметрам 7 плечевых костей по формуле В. Энионга ( Anyonge , 1993) с учетом комментариев, содержащихся в работе С. Ро с соавторами ( Wroe et al. , 1999):

Вес (г) = 10(2,47 × log(h)) -2,72, где log(h) – окружность плечевой кости (рис. 1: MSC).

Результаты

Состав остеологической коллекции собак

Общее количество остатков собак при раскопках на территории усадьбы Баландина – 103 кости (табл. 1). Костные остатки найдены практически на всех вскрытых участках усадьбы. Среди остатков найдено три целых черепа без нижних челюстей; фрагмент верхнего зубного ряда; 13 непарных нижних челюстей от животных разного возраста: по две парные челюсти от двух особей, а также две челюсти от скелета щенка. На этом основании мы можем сказать, что все кости собак принадлежали как минимум 18 особям (табл. 2; 3).

В процессе разбора материала было выявлено несколько групп остатков, которые принадлежали одной особи: 18 костей – часть скелета щенка 3–4 месяцев (табл. 3, особь № 5); две парные нижние челюсти от полугодовалого щенка (табл. 3, особь № 7); две парные нижние челюсти от старой особи 8–10 лет (табл. 3, особь № 16); 4 кости (две парные бедренные, одна большая берцовая и одна тазовая кости) от одного скелета взрослой собаки. Только последняя группа костей от взрослой особи и остатков скелета щенка была локализована на одном участке. Парные нижние челюсти от двух особей собраны в обоих случаях на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. Остальные 79 разрозненных костей, вероятно, происходят от разных особей.

Анализ элементов скелета показывает, что среди остатков очень мало костей осевой части скелета (позвонков и ребер), а также метаподий (табл. 1). Полностью отсутствуют фаланги пальцев и кости запястья и заплюсны. В процессе раскопок собраны все кости, о чем свидетельствует наличие остатков мелких видов птиц и рыб (Бачура и др., 2020б). Следовательно, кости кисти и стопы собак были бы собраны, если бы они были. Следов разделки и порезов на костях не найдено, кости преимущественно целые (табл. 1). 21 кость (20 %) имеет следы погрызов.

Таблица 3. Характеристики собак из архитектурного комплекса «Усадьба Баландина» и современных лаек по параметрам нижних челюстей

|

Особь |

Сторона |

Возраст |

Промеры, мм |

КБД |

Вес, кг |

|||||

|

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|||||

|

4 |

п |

0–1 мес. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

5 |

п/л |

3–4 мес. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

6 |

л |

4–5 мес. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

7 |

п/л |

5–6 мес. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

8 |

л |

~ 1 год |

95,3 |

81,6 |

57,3 |

56,4 |

28,6 |

13,9 |

120 |

8–9 |

|

9 |

л |

– |

110,3 |

96,2 |

64,0 |

61,8 |

30,7 |

16,4 |

135 |

11–13 |

|

10 |

л |

4–6 лет |

– |

– |

66,5 |

58,9 |

30,4 |

16,2 |

127 |

12–13 |

|

11 |

л |

~ 1 год |

117,2 |

99,5 |

68,6 |

66,9 |

34,4 |

16,1 |

150 |

14–20 |

|

12 |

п |

3–4 года |

132,9 |

118,9 |

76,8 |

71,5 |

33,9 |

18,5 |

163 |

19–20 |

|

13 |

л |

4–6 лет |

135,0 |

122,0 |

77,7 |

70,8 |

35,2 |

21,7 |

161 |

21–22 |

|

14 |

п |

1–2 года |

132,5 |

113,1 |

78,4 |

74,1 |

35,9 |

20,1 |

171 |

21–24 |

|

15 |

п |

142,0 |

123,0 |

80,4 |

75,1 |

36,3 |

21,9 |

174 |

23–25 |

|

|

16 |

п/л |

8–10 лет |

141,0 |

125,7 |

81,8 |

75,7 |

36,3 |

21,2 |

162 |

24–25 |

|

17 |

л |

– |

146,0 |

126,0 |

81,5 |

77,0 |

36,4 |

18,8 |

179 |

24–26 |

|

18 |

п |

4–6 лет |

143,0 |

127,0 |

84,0 |

77,3 |

37,2 |

18,8 |

180 |

26–28 |

|

Сибирская лайка |

– |

– |

120–154 |

– |

– |

60–78 |

– |

15–25 |

159–204 |

16–22 |

Краниометрические характеристики

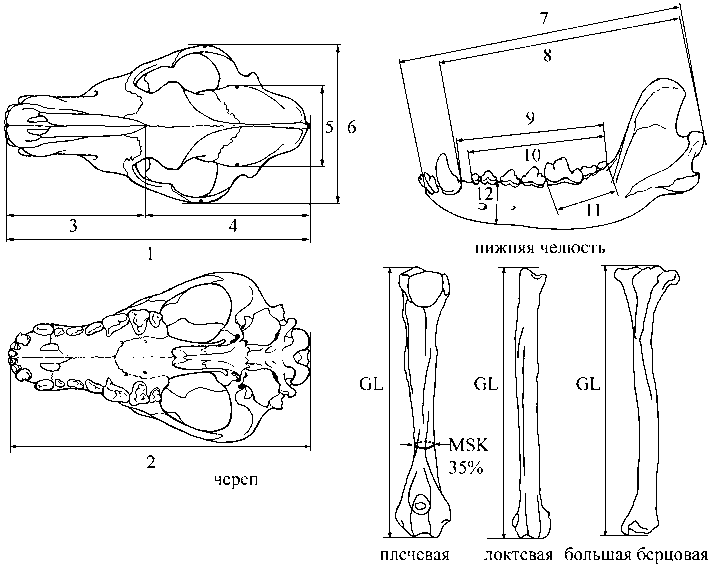

Сопоставление значений промеров со значениями современных пород, указанных в литературе ( Brehm et al. , 1985; Onar et al. , 2002), позволяет отнести их всех к мезацефальному типу: умеренно длинные и широкие черепа. Для собаки это формы, близкие к волчьему и лайкоподобному черепу (рис. 2). Параметры черепов и нижних челюстей собак из усадьбы очень близки к таковым у современных лаек и хаски ( Боголюбский , 1925; Brehm et al. , 1985; Alpak et al. , 2004; Onar et al. , 2002) (табл. 2; 3). Судя по индексу LLI-2, морды у собак из усадьбы

Рис. 2. Черепа ( 1–3 ), нижние челюсти собак ( 4–7 ) из раскопок архитектурного комплекса «Усадьба Баландина» и череп современного волка ( 8 )

менее длинные, чем у современных северных лаек. По значению этот индекс у собак из усадьбы ближе к хаскам (табл. 2).

Возрастной состав

Среди остатков найдены особи разного возраста – от новорожденных до 6 лет. Обнаружена только одна старая особь 8–10 лет. Большая часть собак погибла до шести лет (табл. 2; 3).

Размеры собак

На основании параметров нижних челюстей и длинных костей конечностей вычислены вес тела и высота в холке и собак из усадьбы Баландина.

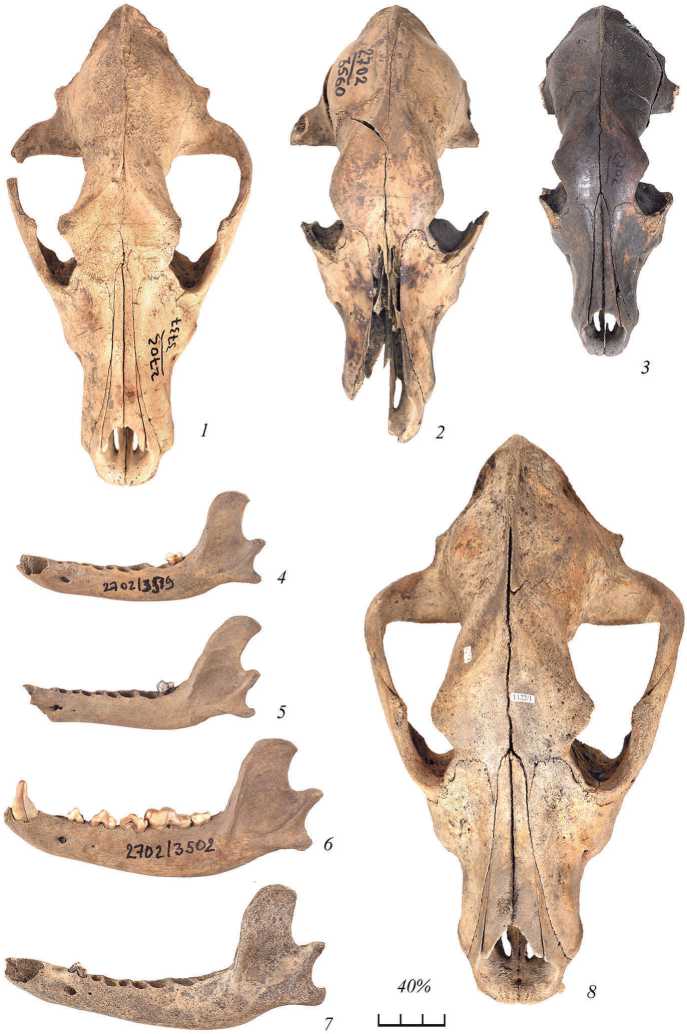

В кинологии собак принято делить на три размерные группы: мелкие (вес до 12 кг, высота в холке до 28 см); средние (вес от 12 до 25–30 кг, высота в холке от 28 до 56–60 см); крупные (вес свыше 30 кг, высота в холке от 60 см). Анализ размеров нижних челюстей, а также размеров черепов показывает, что большая часть собак была среднего размера – с небольшим разбросом по весу около 25 кг (табл. 3). Среди черепов выделяется один экземпляр (особь № 1), общая длина и кондилобазальная длина которого превышает значения у всех остальных особей и у северных лаек и ближе к размерам волка (табл. 2, особь № 1; рис. 2: 1 ). Судя по развитым гребням, этот череп, скорее всего, принадлежал очень крупному самцу. Среди общей выборки выбиваются три нижние челюсти от мелких особей, вес которых не превышал 13 кг (табл. 3, особи № 8–10; рис. 2: 4, 5 ).

Большая часть костей свободных конечностей происходит от собак средних размеров высотой в холке 45–58 см (рис. 3: a – группа I ). Найдена лучевая и к ней локтевая кости с обломанным дистальным концом у самого эпифиза. Собака, которой принадлежали эти кости, была не ниже 60 см (рис. 3: a ). Возможно, эти кости происходят от той же крупной особи, что и череп № 1, поскольку все они были найдены в непосредственной близости друг от друга. При раскопках усадьбы Евсеева в Енисейске были также собраны остатки собак средних размеров – их восстановленные размеры достигают 46–47 см ( Клементьев, Лысенко , 2019).

Особое внимание необходимо уделить относительно коротким и искривленным плечевой и большой берцовой костям (рис. 4: 4, 11 ). По форме они похожи на кости таксы (рис. 4: 5, 12 ), но в два раза длиннее. Поскольку эти кости были найдены в разных хронологических горизонтах и на разных участках памятника, они не могли принадлежать одной собаке. При заметно меньшей высоте в холке вес этих собак был такой же, как у всех остальных среднерослых особей (рис. 3: b – группа II ). Вероятно, они имели ту же конституцию, что и большинство собак, но с более короткими ногами.

Одна плечевая и одна бедренная кости принадлежали более мелким собакам, высота в холке которых не превышала 33 см, а вес 11 кг (рис. 3: a; b – группа III ).

высота в холке, см высота в холке, см

Рис. 3. Размеры собак г. Енисейска

А – высота в холке, восстановленная по трубчатым костям: а – плечевая; б – лучевая; в – бедренная; г – большая берцовая

Б – рост ( а ) и вес ( б ), восстановленные по плечевым костям

I–III – размерные группы собак

Рис. 4. Кости конечностей собак ( 1–4, 6–11 ) из раскопок архитектурного комплекса «Усадьба Баландина» и современной таксы ( 5, 12 )

Обсуждение

На территории города начиная с момента ее освоения содержали и, вероятно, разводили собак. Исходя из состава элементов скелета собак и их разрозненной локализации на территории вскрытых отложений, можно говорить о том, что в большинстве случаев погибших животных специально не хоронили. Наличие погрызов, а также неполный состав элементов скелета свидетельствуют, что трупы собак могли быть съедены их же сородичами, а остатки растащены по улицам города. Жители города собак в пищу не употребляли – на костях собак нет следов разделки. Сложно сказать, с чем связано отсутствие лап в составе коллекции. Возможно, с погибших собак снимали для каких-то целей шкуру. При этом нижние части лап обычно отрезаются и остаются вместе со шкурой.

Судя по конституционным параметрам черепов, размерам и весу тела, в Енисейске было три формы (породы) собак (рис. 3). Во все хронологические периоды преобладали лайкоподобные собаки высотой в холке 45–60 см (рис. 3: группа I ). Они близки по размерам к современным лайкам, высота в холке которых составляет 45–64 см ( Гейц , 1968). Этих собак можно соотнести с местными восточносибирскими лайками, которые считались одной из лучших ездовых пород и были широко распространены в Енисейской губернии в XVII–XIX вв. Вот как их описывал губернатор Красноярья А. П. Степанов: «…они бывают длиною в 16, высотою в 12 вершков (примерно 53 см), шерсть мягкая, высокая на зашеине, по большой части черная, темно-серая, иногда белая или желтая на брюхе. Уши острые, морда продолговатая, тело пушистое, длинное. В них нет ни наглости, ни жестокости, ни полудикости…» ( Степанов , 2017. С. 143, 144). Такие собаки были широко распространены у коренных жителей еще до прихода русского населения. Русские способствовали развитию ездового собаководства в XVII–XVIII вв., так как активно осваивали эти районы в поисках «мягкого золота» – пушнины. В холодное время собачий транспорт использовали для сбора ясака с местного населения, для доставки товаров и почты, а также передвижения должностных лиц. Летом таких собак использовали на Енисее для тяги бечевой небольших лодок с грузом от 15 до 25 пудов. Такую лодку могла тянуть пара собак против течения до 50 км в сутки ( Латкин , 1892; Степанов , 2017). Хотя промысел диких животных составлял лишь небольшую долю в экономике города ( Бачура и др ., 2020б), сибирских лаек могли использовать и на охоте. Возможно, часть таких собак держали на придворовой территории для охраны.

Еще одна форма собак, также лайкоподобная, но с короткими и кривыми ногами и высотой в холке 34–39 см (рис. 3: группа II ). Судя по описаниям исследователей, у восточносибирских лаек на Амуре наблюдался недуг, вызванный заболеванием микромелией (укорочение конечностей). В итоге собака была похожа на таксу. Такой недуг среди собак не был редкостью ( Абрамов , 1940). Возможно, в нашем случае такая форма конечностей у собак также могла быть обусловлена этим заболеванием, которое проявлялось у разных особей, а склонность к нему могла передаваться по наследству при неконтролируемом размножении дворовых собак.

И наконец, мелкие «лисоподобные» собаки высотой в холке чуть больше 30 см и весом до 15 кг (рис. 3: b – группа III ). Отнести их к какой-либо породе нельзя.

Рис. 5. Оленегонная лайка с собачьим тормозом. Казым. Фото О. В. Кардаша

Эти собаки представляли собой переходную форму между собаками средних и мелких размеров. Таких мелких сибирских собак путешественники XVII– XVIII вв. называли шавками ( Дмитриева-Сулима , 2003). Происхождение эти собаки ведут, вероятно, от каких-то привозных, возможно, декоративных пород. На территории города такие собаки появляются только в слоях середины XIX в.

Согласно нашим данным, продолжительность жизни собак в условиях Енисейска была очень небольшой, в среднем 4–6 лет. Причины гибели собак по костным остаткам восстановить невозможно, но можно отметить, что на костях не сохранились следы, позволяющие говорить об их специальном умерщвлении.

При хорошем содержании лайки живут до 14 лет. Вероятно, условия содержания енисейских собак были неудовлетворительными. По этнографическим данным, летом собак хорошо кормили только во время работы. В остальное время они промышляли, чем придется ( Латкин , 1892; Степанов , 2017), вероятно подбирая кухонные отходы и другие съедобные остатки. Подтверждением этого могут служить 1,5 тыс. погрызенных костей домашних копытных из остеологической коллекции, собранных при раскопках усадьбы Баландина. А чтобы собаки не могли навредить скоту или птице, им часто привязывали к шее доску шириной почти до земли. Эта доска мешала не только промышлять, но и свободно ходить (рис. 5), поэтому иногда собаки оставались голодными двое-трое суток. Гораздо лучше собак кормили зимой, преимущественно сырой рыбой, а также болтанкой из ржаной или овсяной муки. Кроме голода, причиной ранней смерти собак могли быть болезни. Особенно часто на Енисее собаки страдали чумой и бешенством (Там же).

Заключение

Изученные остатки собак г. Енисейска принадлежат дворняжкам мелких и средних размеров, наилучшим образом подходящих для охраны дворов. Умерших животных не захоранивали. Среди собак выделяется три размерные формы. Мелкие «лисоподобные» высотой в холке чуть выше 30 см, которые происходят от каких-то привозных пород. Две более крупные формы с нормальной длиной ног и ростом до 60 см и коротконогие, ростом 34–39 см. Эти формы образовались от местной породы восточносибирских лаек. Енисейские собаки были чуть более короткомордые, чем современные восточносибирские лайки, ближе к современным хаскам. Продолжительность жизни собак в Енисейске была небольшой – 4–6 лет, что, вероятно, обусловлено плохими условиями их содержания.

Благодарности

Авторы выражают благодарность М. Ю. Шершневу, О. В. Кардашу и Е. В. Ши-линг за помощь в подготовке фотоматериалов.

ЛИТЕРАТУРA

Абрамов К. Г. , 1940. Промысловая лайка Приамурья. Хабаровск: Дальгиз. 39 с.

Бачура О. П., Лобанова Т. В., Визгалов Г. П., Мартынович Н. В., Гимранов Д. О. , 2020а. Хозяйственные аспекты жизнедеятельности населения города Енисейска в XVII–XIX веках (по остеологическим материалам из усадьбы Баландина) // ПА. № 1 (31). С. 184–196.

Бачура О. П., Лобанова Т. В., Мартынович Н. В., 2020б. Промысловая деятельность русского населения г. Енисейска в XVII–XIX веках // Экология древних и традиционных обществ: материалы IV Междунар. науч. конф. (Тюмень, 2–6 ноября 2020 г.). Тюмень: Тюменский научный центр СО РАН. С. 289–292.

Боголюбский С. Н. , 1925. Материалы по сравнительной краниологии северных собак (лаек) // Бюллетень МОИП. Отдел биологический. Т. 34. С. 309–329.

Гейц А. В. , 1968. Восточносибирская лайка. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во. 71 с.

Дмитриева-Сулима М. Г. , 2003. Лайка и охота с ней. М.: АквариумБУК. 224 с.

Клевезаль Г. А. , 2007. Принципы и методы определения возраста млекопитающих. М.: Товарищество научных изданий КМК. 282 с.

Клементьев А. М., Лысенко Д. Н. , 2019. Животные в городской усадьбе Енисейска в XVII– XVIII веках (по археозоологическим материалам из раскопок усадьбы Евсеева-1) // Преодоление времени и пространства. Статьи по актуальным проблемам охранно-спасательных работ на памятниках археологии Средней Сибири. Иркутск: Ин-т географии им. В. Б. Сочавы СО РАН. С. 145–152.

Латкин Н. В. , 1892. Енисейская губерния. Ее прошлое и настоящее. СПб.: Тип. и литогр. Тиханова. 467 с.

Степанов А. П. , 2017. Енисейская губерния. Красноярск: РАСТР. 268 с.

Alpak H., Mutuş R., Onar V. , 2004. Correlation analysis of the skull and long bone measurements of the dog // Annals of Anatomy – Anatomischer Anzeiger. Vol. 186 (4). P. 323–330.

Anyonge W. , 1993. Body mass in large extant and extinct carnivores // Journal of Zoology. Vol. 231. Iss. 2. P. 339–350.

Benecke , 1987. Studies on early dog remains from northern Europe // JAS. Vol. 14. Iss. 1. P. 31–39. Brehm H., Loef^er K., Komeyli H. , 1985. Schädelformen beim Hund // AHE.. No. 14. P. 324–331. Clark G. , 1997. Osteology of the Kuri Maori: the prehistoric dog of New Zealand // JAS. Vol. 24. Iss. 2.

P. 113–126.

Clark K. M. , 1995. The later prehistoric and protohistoric dog: the emergence of canine diversity // Archaeozoologia. No. 7. P. 9–32.

Crabtree P. J. , 2015. A Note on the Role of Dogs in Anglo-Saxon Society: Evidence from East Anglia // IJO. Vol. 25. Iss. 6. P. 976–980.

Crockford S. J., Pye J. , 1997. Forensic reconstruction of prehistoric dogs from the Northwest Coast // Canadian Journal of Archaeology. Vol. 21. No. 2. P. 149–153.

Degerbol M. , 1961. On afind of a preboreal domestic dog ( Canis familiaris L.) from Star Carr, Yorkshire, with remarks on other Mesolithic dogs // PPS. Vol. 27. P. 35–55.

Drake A. G., Coquerelle M., Colombeau G. , 2015. 3D morphometric analysis of fossil canid skulls contradicts the suggested domestication of dogs during the late Paleolithic // Scientific Reports. Vol. 5. 8299.

Driesch A. von den , 1976. A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. Cambridge: Peabody Museum Press. 148 p. (Peabody Museum Bulletin; 1.)

Galik A. , 2000. Dogs from the late Hallstatt period of the chimney cave Durezza, near Villach (Carinthia, Austria) // Dog through time: an archaeological perspective. Oxford: Archaeopress. P. 129–137. (BAR International Series; 889.)

Harcourt R. A. , 1974. The dog in prehistoric and early historic Britain // JAS Vol. 1. Iss. 2. P. 151–175.

Janeczek M., Chroszcz A., Onar V., Pazvant G., Pospeszny N., 2008. Morphological analysis of the foramen magnum of dogs from the Iron Age // ANE. Vol. 37. No. 5. P. 359–361.

Losey R. J., Osipov B., Sivakumaran R., Nomokonova T., Kovychev E. V., Diatchina N. G., 2015. Estimating body mass in dogs and wolves using cranial and mandibular dimensions: application to Siberian Canids // IJO. Vol. 25. Iss. 6. P. 946–959.

Onar V., Armutak A, Belli O, Konyar E. , 2002. Skeletal remains of dogs unearthed from the Van-Yoncatepe necropolises // IJO. Vol. 12. Iss. 5. P. 317–334.

Ovodov N. D., Crockford S. J., Kuzmin Y. V., Higham T. F. G., Hodgins G .W. L., van der Plicht J., 2011. A 33,000-Year-Old Incipient Dog from the Altai Mountains of Siberia: Evidence of the Earliest Domestication Disrupted by the Last Glacial Maximum // PLoS ONE. Vol. 6 (7). e22821.

Peters J. , 1997. Der Hund in der Antike aus archäozoologischer Sicht // Anthropozoologica. Vol. 25 (26). P. 511–523.

Wroe S., Myers T. J., Wells R. T., Gillespie A. , 1999. Estimating the weight of the Pleistocene marsupial lion, Thylacoleo carnifex (Thylacoleonidae: Marsupialia): implications for the ecomorphology of a marsupial super-predator and hypotheses of impoverishment of Australian marsupial carnivore faunas // Australian Journal of Zoology. Vol. 47. No. 5. P. 489–498.

Zinoviev A. V. , 2012. Study of the Medieval Dogs from Novgorod, Russia (X–XIV Century) // IJO. Vol. 22. Iss. 2. P. 145–157.

Список литературы Собаки (Canis familiaris) города Енисейска (XVII–XIX вв.)

- Абрамов К. Г., 1940. Промысловая лайка Приамурья. Хабаровск: Дальгиз. 39 с.

- Бачура О. П., Лобанова Т. В., Визгалов Г. П., Мартынович Н. В., Гимранов Д. О., 2020а. Хозяйственные аспекты жизнедеятельности населения города Енисейска в XVII–XIX веках (по остеологическим материалам из усадьбы Баландина) // ПА. № 1 (31). С. 184–196.

- Бачура О. П., Лобанова Т. В., Мартынович Н. В., 2020б. Промысловая деятельность русского населения г. Енисейска в XVII–XIX веках // Экология древних и традиционных обществ: материалы IV Междунар. науч. конф. (Тюмень, 2–6 ноября 2020 г.). Тюмень: Тюменский научный центр СО РАН. С. 289–292.

- Боголюбский С. Н., 1925. Материалы по сравнительной краниологии северных собак (лаек) // Бюллетень МОИП. Отдел биологический. Т. 34. С. 309–329.

- Гейц А. В., 1968. Восточносибирская лайка. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во. 71 с.

- Дмитриева-Сулима М. Г., 2003. Лайка и охота с ней. М.: АквариумБУК. 224 с.

- Клевезаль Г. А., 2007. Принципы и методы определения возраста млекопитающих. М.: Товарищество научных изданий КМК. 282 с.

- Клементьев А. М., Лысенко Д. Н., 2019. Животные в городской усадьбе Енисейска в XVII–XVIII веках (по археозоологическим материалам из раскопок усадьбы Евсеева-1) // Преодоление времени и пространства. Статьи по актуальным проблемам охранно-спасательных работ на памятниках археологии Средней Сибири. Иркутск: Ин-т географии им. В. Б. Сочавы СО РАН. С. 145–152.

- Латкин Н. В., 1892. Енисейская губерния. Ее прошлое и настоящее. СПб.: Тип. и литогр. Тиханова. 467 с.

- Степанов А. П., 2017. Енисейская губерния. Красноярск: РАСТР. 268 с.

- Alpak H., Mutuş R., Onar V., 2004. Correlation analysis of the skull and long bone measurements of the dog // Annals of Anatomy – Anatomischer Anzeiger. Vol. 186 (4). P. 323–330.

- Anyonge W., 1993. Body mass in large extant and extinct carnivores // Journal of Zoology. Vol. 231. Iss. 2. P. 339–350.

- Benecke, 1987. Studies on early dog remains from northern Europe // JAS. Vol. 14. Iss. 1. P. 31–39.

- Brehm H., Loeffler K., Komeyli H., 1985. Schädelformen beim Hund // AHE.. No. 14. P. 324–331.

- Clark G., 1997. Osteology of the Kuri Maori: the prehistoric dog of New Zealand // JAS. Vol. 24. Iss. 2. P. 113–126.

- Clark K. M., 1995. The later prehistoric and protohistoric dog: the emergence of canine diversity // Archaeozoologia. No. 7. P. 9–32.

- Crabtree P. J., 2015. A Note on the Role of Dogs in Anglo-Saxon Society: Evidence from East Anglia // IJO. Vol. 25. Iss. 6. P. 976–980.

- Crockford S. J., Pye J., 1997. Forensic reconstruction of prehistoric dogs from the Northwest Coast // Canadian Journal of Archaeology. Vol. 21. No. 2. P. 149–153.

- Degerbol M., 1961. On a find of a preboreal domestic dog (Canis familiaris L.) from Star Carr, Yorkshire, with remarks on other Mesolithic dogs // PPS. Vol. 27. P. 35–55.

- Drake A. G., Coquerelle M., Colombeau G., 2015. 3D morphometric analysis of fossil canid skulls contradicts the suggested domestication of dogs during the late Paleolithic // Scientific Reports. Vol. 5. 8299.

- Driesch A. von den, 1976. A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. Cambridge: Peabody Museum Press. 148 p. (Peabody Museum Bulletin; 1.)

- Galik A., 2000. Dogs from the late Hallstatt period of the chimney cave Durezza, near Villach (Carinthia, Austria) // Dog through time: an archaeological perspective. Oxford: Archaeopress. P. 129–137. (BAR International Series; 889.)

- Harcourt R. A., 1974. The dog in prehistoric and early historic Britain // JAS Vol. 1. Iss. 2. P. 151–175.

- Janeczek M., Chroszcz A., Onar V., Pazvant G., Pospeszny N., 2008. Morphological analysis of the foramen magnum of dogs from the Iron Age // ANE. Vol. 37. No. 5. P. 359–361.

- Losey R. J., Osipov B., Sivakumaran R., Nomokonova T., Kovychev E. V., Diatchina N. G., 2015. Estimating body mass in dogs and wolves using cranial and mandibular dimensions: application to Siberian Canids // IJO. Vol. 25. Iss. 6. P. 946–959.

- Onar V., Armutak A, Belli O, Konyar E., 2002. Skeletal remains of dogs unearthed from the Van-Yoncatepe necropolises // IJO. Vol. 12. Iss. 5. P. 317–334.

- Ovodov N. D., Crockford S. J., Kuzmin Y. V., Higham T. F. G., Hodgins G .W. L., van der Plicht J., 2011. A 33,000-Year-Old Incipient Dog from the Altai Mountains of Siberia: Evidence of the Earliest Domestication Disrupted by the Last Glacial Maximum // PLoS ONE. Vol. 6 (7). e22821.

- Peters J., 1997. Der Hund in der Antike aus archäozoologischer Sicht // Anthropozoologica. Vol. 25 (26). P. 511–523.

- Wroe S., Myers T. J., Wells R. T., Gillespie A., 1999. Estimating the weight of the Pleistocene marsupial lion, Thylacoleo carnifex (Thylacoleonidae: Marsupialia): implications for the ecomorphology of a marsupial super-predator and hypotheses of impoverishment of Australian marsupial carnivore faunas // Australian Journal of Zoology. Vol. 47. No. 5. P. 489–498.

- Zinoviev A. V., 2012. Study of the Medieval Dogs from Novgorod, Russia (X–XIV Century) // IJO. Vol. 22. Iss. 2. P. 145–157.