Сочетанная интраоперационная и дистанционная лучевая терапия при органосохраняющем лечении больных раком молочной железы

Автор: Слонимская Елена Михайловна, Дорошенко Артем Васильевич, Гарбуков Евгений Юрьевич, Мусабаева Людмила Ивановна, Жогина Жанна Александровна, Лисин Валерий Андреевич, Кокорина Юлия Леонидовна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (34), 2009 года.

Бесплатный доступ

Проведена оценка эффективности органосохраняющего лечения 218 больных раком молочной железы с применением интраоперационной и адъювантной дистанционной гамма-терапии. Проанализированы особенности операционного этапа лечения, течения послеоперационного периода, принципы проведения адъювантной лучевой терапии. После лечения по предложенной методике косметический эффект у 93,1 % больных оценен как «хороший» и «отличный». Отдаленная эф- фективность оценивалась на основании результатов 3-летнего наблюдения, при этом местные рецидивы были выявлены у 6 (2,8 %), отдаленные метастазы - у 9 (4,2 %) больных, от прогрессирования заболевания погибли 3 (1,4 %) пациентки.

Рак молочной железы, интраоперационная лучевая терапия, комбинированное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14055162

IDR: 14055162 | УДК: 618.19-006.6-059-089+615.849

Текст научной статьи Сочетанная интраоперационная и дистанционная лучевая терапия при органосохраняющем лечении больных раком молочной железы

Органосохраняющее лечение при раке молочной железы (РМЖ) нашло достаточно широкое распространение в мире. Однако основной проблемой этого метода лечения является более высокий риск развития местных рецидивов, по сравнению с радикальной мастэктомией, частота местного возврата заболевания составляет 8–39 % и 1–12 % соответственно [13]. Адъювантная лучевая терапия (АЛТ) позволяет снизить частоту возникновения местных рецидивов, что подтверждено многими рандомизированными исследованиями [4, 12, 13]. Как правило, после операции проводится курс дистанционной гамма-терапии (ДГТ) на область оставшейся молочной железы в режиме: разовая очаговая доза 1,8–2 Гр, 5 раз в нед, СОД 50–55 Гр. В качестве дополнительного воздействия на ложе удаленной опухоли проводят электронную терапию в режиме: РОД 2–4 Гр, 3–4 сеанса в нед, СОД 10–16 Гр, при этом курсовая доза облучения составляет 56–60 Гр по изоэффекту [2]. По показаниям (при метастатическом поражении аксиллярных лимфоузлов) осуществляют облучение зон регионарного лимфооттока в стандартном режиме СОД 40–44 Гр.

Использование адъювантной лучевой терапии может привести к лучевым повреждениям нормальных тканей: гиперпигментации кожи, фиброзу в зоне облучения, что в итоге нивелирует косметические результаты. Поэтому продолжается поиск новых, более эффективных способов локального воздействия, позволяющих не только уменьшить частоту местных рецидивов, но и сохранить эстетический эффект выполненной операции. Одним из таких методов является интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ).

Первая публикация по применению ИОЛТ при органосохраняющем лечении РМЖ принадлежит исследователям из медицинского колледжа Огайо, США [3]. В исследование были включены 20 больных, которым после лампэктомии и аксиллярной лимфаденэктомии проводили лучевую терапию на ложе удаленной опухоли в дозе 10–15 Гр с использованием пучка электронов с различной энергией 6, 9, 12 и 16 МэВ. В послеоперационном периоде пациентки получали курс дистанционной лучевой терапии в дозе 45–50 Гр на оставшуюся часть молочной железы. Каких-либо осложнений, связанных с ИОЛТ в раннем послеоперационном периоде, отмечено не было, и при этом сохранялся косметический эффект. R. Reitsammer et al. [9] использовали при органосохраняющем лечении ИОЛТ в разовой дозе 9 Гр, при этом у 3,9 % больных операционная рана заживала вторичным натяжением, в одном наблюдении отмечено развитие некроза ребер в зоне облучения.

Для проведения ИОЛТ используют не только электронную терапию. В некоторых онкологических центрах применяют рентгеновское излучение в дозах 50–200 kV [6, 7]. Часто этот вид энергии используют в качестве единственного вида лучевой терапии у больных РМЖ во время выполнения органосохраняющей операции [5, 11, 14]. По мнению G. Lesti et al. [7], доза ИОЛТ, равная 21 Гр (фотонэквивалентная доза – 60 Гр), является достаточной для осуществления местного контроля, и она не сопровождается появлением серьезных послеоперационных осложнений. Однако частота развития фиброза в области послеоперационного рубца может достигать 20 %.

В зарубежной литературе представлены публикации, свидетельствующие о возможном снижении не только уровня местного рециди-вирования, но и метастазирования у больных РМЖ, которым была выполнена ИОЛТ [8, 9]. Так, было показано, что за трехлетний период наблюдения в группе пациенток с сочетанной лучевой терапией (ИОЛТ + ДГТ) рецидивов отмечено не было. Напротив, у больных, получавших на оставшуюся молочную железу ДГТ СОД 51–56 Гр и электронную терапию на область послеоперационного рубца СОД 12 Гр, в 4,3 % случаев наблюдались местные рецидивы опухо- ли. Аналогичные результаты были получены и в отношении отдаленного метастазирования, в группе больных, получавших ИОЛТ, прогрессирование заболевания выявлено в 1,1 %, тогда как в контрольной группе – в 8 % наблюдений.

Целью настоящего исследования явился анализ эффективности органосохраняющего лечения с использованием сочетанной интраоперационной и дистанционной гамма-терапии у больных РМЖ.

Материал и методы

В исследование включено 218 больных с морфологически верифицированным раком молочной железы T 1 -3N 0 -3M 0 , в возрасте от 20 до 70 лет (средний возраст - 44 ± 3 года). В предоперационном периоде у 134 пациенток с целью создания более благоприятных условий для выполнения органосохраняющей операции проводились курсы химиотерапии по схемам FAC, CMX, CAX. Хирургическое лечение в объеме радикальной резекции было выполнено 114 больным, секторальная резекция с аксиллярной лимфаденэктомией – 92 больным, радикальная резекция с одномоментной пластикой молочной железы – 12 пациенткам. Интраоперационная лучевая терапия выполнялась на малогабаритном бетатроне МИБ-6Э пучком электронов в дозе 10 Гр на ложе удаленной опухоли. В послеоперационном периоде на оставшуюся молочную железу проводилась дистанционная гамма-терапия в стандартном режиме СОД

45–48 Гр. Курсовая доза смешанного облучения (ИОЛТ и ДГТ) составляла 60 Гр. Зоны регионарного лимфооттока облучались при наличии метастатического поражения лимфоузлов СОД 40–44 Гр. По показаниям лечение дополнялось курсами адъювантной химиотерапии по схеме FAC, антиэстрогенной терапией. Сроки наблюдения за больными составили от 6 до 48 мес.

Результаты исследования

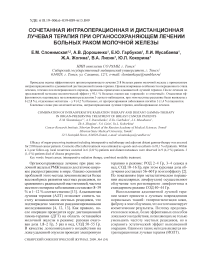

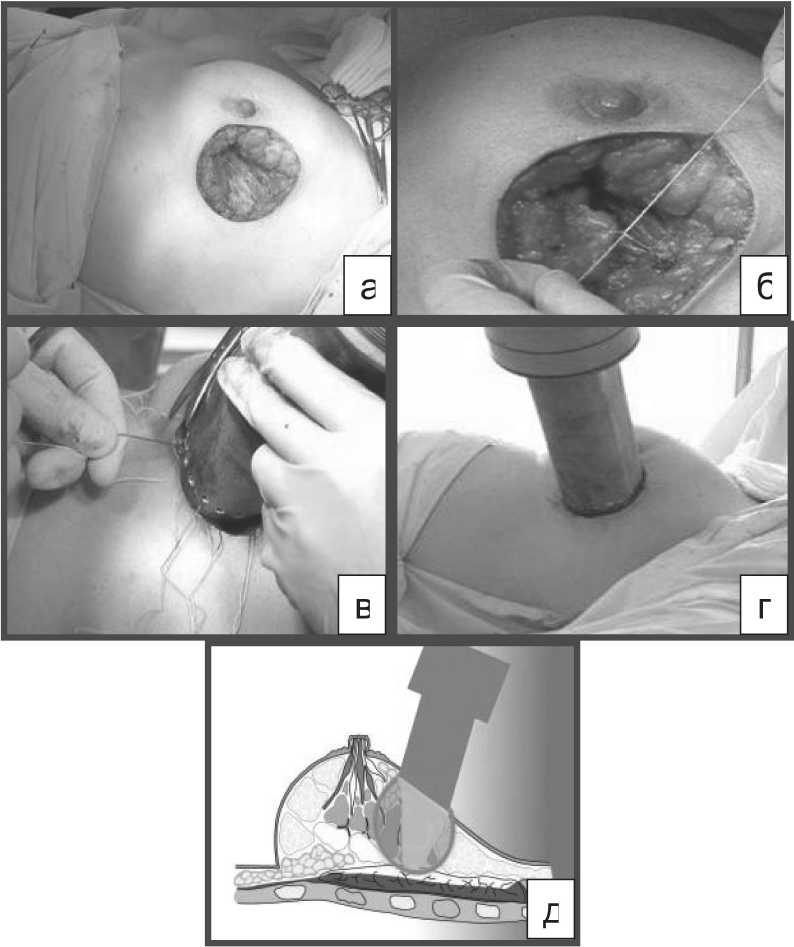

На первом этапе исследования был разработан и клинически апробирован метод органосохраняющего лечения с применением ИОЛТ у больных РМЖ (патент на изобретение № 2349264). Суть метода состоит в том, что после удаления опухоли молочной железы формируется поле облучения, для этого нижние края раны стягиваются лигатурами, что позволяет вывести из зоны лучевой терапии большую грудную мышцу, создать достаточно равномерную поверхность раны (рис. 1а, б). Затем в рану устанавливается коллиматор, соответствующий размерам операционного поля, по нижнему краю которого просверлены отверстия, позволяющие фиксировать лигатурами нижние края раны к устройству (патент на полезную модель № 71074), что исключает попадание в область облучения кожи и подлежащей жировой клетчатки (рис. 1в) и придает «жесткость» конструкции. Далее проводится сеанс ИОЛТ в дозе 10 Гр (24,8 Гр по изоэффекту) (рис.1 г, д). Следует отметить, что при выполнении хирургического вмешательства каких-либо осложнений, связанных с проведением сеанса ИОЛТ, выявлено не было. Процедура установки коллиматора в рану и проведения облучения занимала не более 15 мин.

При анализе особенностей течения раннего послеоперационного периода (1–14 сут) у 102 (46,7 %) пациенток наблюдалось развитие

Рис. 1. Этапы проведения сеанса ИОЛТ при органосохраняющих операциях по поводу рака молочной железы

умеренного отека области послеоперационного рубца, который самостоятельно купировался через 2–4 нед без дополнительного лечения. У 36 (16,5 %) больных в области рубца отмечалась незначительная гиперемия, которая сохранялась в течение 2–3 нед. У одной пациентки (0,5 %) развился выраженный отек и гиперемия кожных покровов, что потребовало специальной коррекции – назначения курса магнито-лазерной терапии. В 8 (3,7 %) случаях развились лигатурные свищи в области послеоперационного рубца, что в большей степени было связано со специфической реакцией организма пациенток на шовный материал. Таким образом, характер наблюдаемых послеоперационных осложнений соответствовал таковым после обычных хирургических вмешательств, и их частота была относительно невысока.

Как было указано выше, всем больным проводилась адъювантная дистанционная гамматерапия в стандартном режиме. В зависимости от сроков начала ДГТ расчет необходимого числа сеансов и курсовой дозы смешанного облучения проводили по формуле (1)

, (1) где ВДФпр – суммарное предельно допустимое значение ВДФ при сочетании ИОЛТ и ДГТ;

Du - однократная доза ИОЛТ, Гр;

ΔТ – временной интервал между ИОЛТ и ДГТ в сут;

dф и Δtф – соответственно однократная доза и средний временной интервал для выбранного фракционированного режима облучения.

При наиболее часто встречающемся значении фактора ВДФпр = 100 ед. выражение (1) примет вид (2)

N = [83 - оу Чдп;о'169)]^|,53Чдо2;1Ю

Средняя величина суммарной очаговой дозы гамма-терапии на оставшуюся молочную железу составляла 46 ± 8,1 Гр, на зоны регионарного лимфооттока – 40 Гр. Курсовая доза смешанного облучения в мишени (ИОЛТ и ДГТ) – 60 изоГр (100 усл.ед ВДФ).

При проведении курса адъювантной дистанционной гамма-терапии у 124 (56,9 %) больных возникли местные лучевые реакции кожи в виде эритемы. У 22 (10 %) пациенток наблюдался выраженный отек и гиперпигментация кожи, в

5 (2,3 %) случаях развился влажный эпидермит. Больным со II–III степенью местных лучевых реакций по EORTC/RTOG (1995) проводилась магнито-лазерная терапия с положительным эффектом, мазевые аппликации («Колагель», гель «Тизоль»).

Косметические результаты оценивались как врачом, так и пациенткой. При этом учитывались сохранение формы, объема молочной железы и развитие фиброза в области послеоперационного рубца по данным клинического осмотра, маммографии и УЗИ. Умеренный фиброз в области послеоперационного рубца определялся через 1 мес после окончания адъювантной лучевой терапии у 95 (43,6 %) пациенток, он самостоятельно купировался через 6–12 мес. Косметический эффект после выполнения органосохраняющих операций в 93,1 % наблюдений оценен как «хороший» и «отличный», в 6,4 % – как «удовлетворительный», в последнем случае это преимущественно было связано с уменьшением размеров оперированной молочной железы.

Местные рецидивы РМЖ за три года наблюдения были выявлены у 6 (2,8 %) из 218 пациенток (таблица). Из них в одном случае рецидив был обусловлен мультицентрическим типом роста опухоли, который не был диагностирован на этапе обследования, и новые опухолевые узлы определялись в других квадрантах молочной железы через 3 мес после операции. В другом наблюдении рецидив был выявлен у пациентки, которой из-за сопутствующей сердечно-сосудистой патологии не проводился курс адъювантной дистанционной гамматерапии на область молочной железы. При этом трехлетняя безрецидивная выживаемость составила 93,5 ± 2,8 %.

Отдаленные метастазы возникли у 9 больных, что составило 4,2 %. Следует отметить, что по результатам морфологического исследования более чем у половины этих пациенток было выявлено обширное лимфогенное метастазирование (N2–3). Безметастатическая выживаемость на уровне 3-летнего периода наблюдения составила 96,7 ± 1,9 %.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что использование ИОЛТ в дозе 10 Гр не оказывает отрицательного влияния

Таблица

Частота и сроки развития местных рецидивов, отдаленных метастазов и летальных исходов у больных РМЖ, абс. ч. (%)