Сочетанное применение низкочастотного ультразвука и озонотерапии в лечении больных с трофическими язвами венозной этиологии

Автор: Микитин И.Л., Карапетян Г.Э., Кочетова Л.В., Якимов С.В., Пахомова Р.А.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Новые технологии

Статья в выпуске: 6 (34), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные лечения 137 больных с трофическими язвами венозной этиологии. Проведен сравнительный анализ лечения четырех групп пациентов различными лечебными комплексами. Доказана эффективность сочетанного применения низкочастотного ультразвука и озонотерапии для лечения больных с трофическими язвами венозной этиологии.

Трофические язвы венозной этиологии, озонотерапия, низкочастотный ультразвук

Короткий адрес: https://sciup.org/142211121

IDR: 142211121 | УДК: 616-001.4-039.22-08:615.832.93

Текст научной статьи Сочетанное применение низкочастотного ультразвука и озонотерапии в лечении больных с трофическими язвами венозной этиологии

Лечение ран относится к числу наиболее древних разделов медицины. Лечение длительно незаживающих ран на сегодняшний день остается одной из важных проблем в медицине [2, 10].

Главными причинами роста уровня раневой патологии являются всеобщее ухудшение экологической обстановки, старение населения, «болезни цивилизации» (сердечнососудистые нарушения, диабетические и метаболические расстройства), появление все большего числа антибиотикоустойчивых микроорганизмов, способствующих изменению иммунореактивных и неспецифических факторов защиты макроорганизма из-за аллергизации и сенсибилизации населения [1, 7].

Длительно незаживающие раны – это в первую очередь язвы различной этиологии, когда репарационные возможности организма человека нарушены или недостаточны. Большинство язв нижних конечностей (около 80–90%) имеют в своем патогенезе сосудистые нарушения, среди которых превалируют язвы, связанные с венозной недостаточностью, и язвы, развивающиеся на фоне диабета. Венозные трофические язвы – результат длительного, осложненного течения хронической венозной недостаточности на фоне варикозной или посттромбофлебической болезней, либо (что бывает достаточно редко) венозных ангиодисплазий [8, 12].

Традиционный способ лечения патогенной микробной флоры в организме пациента является применение антибактериальных лекарственных средств. Однако возможность эффективного применения антибиотиков в медицине затрудняется быстро развивающейся резистентностью бактерий к большинству современных антибактериальных препаратов.

Создание новых антибиотиков занимает около 10 лет, а общие затраты на получение только одного нового антибиотика обходятся, даже ведущим фармацевтическим компаниям, в сумму не менее 2 млрд долларов США [4, 7, 10].

Многовековая цель врачей различных специальностей -создать универсальную полифункциональную повязку для скорейшего заживления ран до сих пор не увенчалась успехом, что обусловлено не только сложностью создания композиционных лекарственных средств и материалов, но и особенностями раневого процесса и его фазового течения. Тем не менее, в настоящее время наиболее перспективным считается создание именно сложных по своему составу и лечебному действию перевязочных средств и материалов, максимально отвечающих функциональным условиям развития раневого процесса и одновременно обладающих большинством медико-биологических и клинических свойств, необходимых для заживления раны [5, 9].

Сроки заживления язв у большинства пациентов составляют в среднем около 2–3 месяцев, у ряда больных они не заживают годами, а частота рецидивов при консервативном лечении достигает 60–70%. Большая распространенность трофических язв и недостаточная эффективность существующих консервативных методов лечения приводят к огромному экономическому ущербу, вызванному потерей трудоспособности [3, 6, 12].

В одной лишь Северной Америке, по сообщению L. Swanson, расходы на лечение больных с даннымвидом патологии достигают 10–15 млрд USD в год, а стоимость лечения одного такого больного колеблется от 40 до 70 тыс. USD, включая затраты и на профессиональную деятельность, необходимые для организации адекватного длительного лечения и наблюдения за этой категорией больных [5, 9, 10].

В литературе имеются отдельные публикации об использовании при лечении длительно незаживающих ран физиотерапевтических методов воздействия на интенсификацию течения раневого процесса и гораздо меньше информации о сочетанном применении физиотерапевтических средств [1, 2, 7]. По нашему мнению, комплексное воздействие на затянувшийся раневой процесс является более эффективным. Особый интерес представляет сочетанное применения низкочастотного ультразвука и местной озонотерапии на рану, в изученной нами литературе не найдено достаточного количества сведений об эффективности их терапевтического действия на течение длительно незаживающих ран, что и послужило побудительным мотивом выполнения научного исследования.

Цель исследования

Изучить эффективность сочетанного применения низкочастотного ультразвука и местной озонотерапии в лечении трофических язв венозной этиологии.

Материалы и методы

В исследование включены 137 больных с трофическими язвами венозной этиологии, находившихся на стационарном лечении в Негосударственном учреждении здравоохранения «Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск ОАО «РЖД».

Для оценки эффективности лечения ран сформированы четыре клинические группы больных. В первой группе (35 больных) лечение проводили по традиционной методике: после некрэтомии в первую фазу раневого процесса рана обрабатывалась хлоргексидином, при развитии грануляций перевязки производили с левомиколем и метилурацилом.

Во второй группе (40 больных) в первую фазу раневого процесса рану обрабатывали озонированной дистиллированной водой, во вторую фазу – озонированным оливковым маслом.

В третьей группе (31 больной) лечение проводили по традиционной методике, отличие состояло в том, что раневую поверхность обрабатывали ультразвуком.

В четвертой группе (31 больной) применяли озонированную дистиллированную воду и озонированное оливковое масло с озвучиванием раневой поверхности по предложенной схеме: после хирургической обработки раны однократно производили озвучивание раны низкочастотным ультразвуком через озонированную дистиллированную воду с концентрацией озона 5 мг/л на установке УОТА – 60 производственного объединения «Медозон». В первую фазу раневого процесса перевязки по этой схеме производили ежедневно. Во вторую фазу раневого процесса, при снижении экссудации и активации репаративных процессов, вместо озонированной дистиллированной воды для озвучивания аппаратом применяли озонированное оливковое масло «Отри». Продолжительность озвучивания составила 3 минуты.

Группы больных были сопоставимы по полу и возрасту (р > 0,05).

Математическую обработку результатов исследований проводили с помощью пакета прикладных программ IBM SPSS 20.0 на персональном компьютере.

Для оценки статистической значимости различий учитывали отсутствие нормального распределения переменных в исследуемых группах, применяли непараметрический критерий Манна–Уитни.

Различия во всех случаях оценивали как статистически значимые при р<0,05.

Результаты и обсуждения

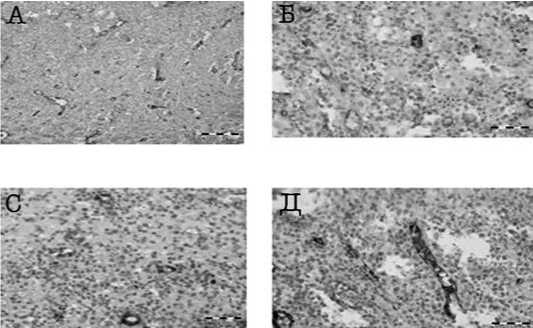

Гистологическое исследование биоптатов краев длительно незаживающей раны у пациентов всех четырех групп, взятых при некрэктомии перед началом лечения, показало, что морфологическая картина воспалительнонекротических изменений была схожа (рис. 1).

В коже определялся дефект эпидермиса на большом протяжении. В сохранившихся участках эпидермис был с регенераторно-диспластическими изменениями, вызванными длительным воздействием медиаторов воспаления и присутствием микрофлоры в раневом отделяемом.

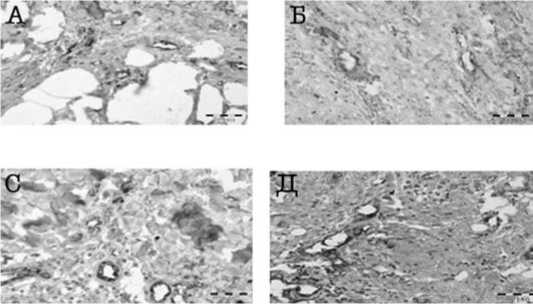

У пациентов контрольной группы, которым в течение 10 суток лечение проводилось по стандартной методике, в биоптате кожи определялся менее выраженный отек по сравнению с предыдущим сроком.

У пациентов 2-й группы, которым проводилось лечение методом озонотерапии без озвучивания наблюдалось снижение морфологических проявлений воспаления, сопровождающееся снижением отека, ростом капилляров, менее выраженным, по сравнению с контрольной группой.

У пациентов 3-й группы, которым на рану оказывали воздействие ультразвуком, в микропрепаратах из края раневого дефекта по сравнению с предыдущим сроком наблюдения определяется уменьшение отека дермы, степени ме-

Рис. 1. Биоптат из дна раны пациентов перед лечением: А – Трад. леч.; Б – Трад. леч.+Ультразвук; С – Озонотерапия;

Д – Озонотерапия+Ультразвук тахромазии коллагеновых волокон, уменьшение плотности воспалительного полиморфно-клеточного инфильтрата.

У пациентов 4-й группы, которым рану обрабатывали озоном и ультразвуком, на 10 день после начала лечения в гистологических препаратах наблюдалось снижение выраженности отека межклеточного вещества. Струп был тонкий, представлен фибринозными массами с примесью нейтрофилов.

При сравнении соотношения клеток и количества капилляров в дерме в зоне воспаления между пациентами разных групп на 10 сутки лечения отмечается статистически значимое уменьшение доли нейтрофилов во 2-й, 3-й и 4-й группах по сравнению с 1-й (контрольной) группой. При этом статистически значимых различий между 2-й и 3-й группой нет (рис. 2).

Рис. 2. Биоптат из дна раны пациентов на 10 день после лечения: А – Трад. леч.; Б – Трад. леч.+Ультразвук; С – Озонотерапия;

Д – Озонотерапия+Ультразвук

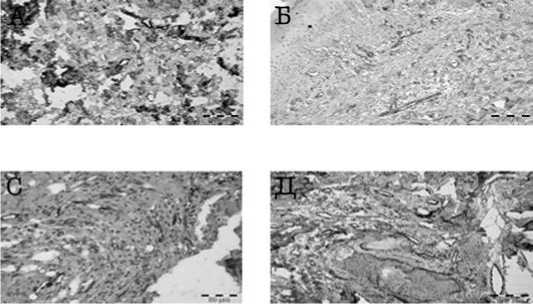

При гистологическом и морфометрическом исследовании биоптатов из раны через 20 дней лечения различными способами во всех группах отмечалось прогрессивное уменьшение морфологических признаков воспаления: уменьшался отек, развивались кровеносные сосуды, уменьшалась клеточная воспалительная инфильтрация, появлялись признаки регенерации эпидермиса.

У пациентов контрольной группы, которых лечили по стандартной методике, на 20 сутки лечения в ране определялось развитие молодых кровеносных капилляров. Новообразованные сосуды сопровождались скоплениями фибробластов, макрофагов, лимфоцитов. Сохранялась диффузно-очаговая инфильтрация нейтрофилами в поверхностных слоях дермы под струпом.

У пациентов 2-й группы, которые получали озонотера-пию без озвучивания, отмечалось развитие зрелой грануляционной ткани под тонким струпом, замещение струпа эпидермисом. Отек был слабо выражен.

У пациентов 3-й группы, получавших помимо обычного лечения озвучивание раны ультразвуком, наблюдалось развитие грануляционной ткани под струпом, инфильтри- рованным нейтрофилами, макрофагами, лимфоцитами. Фибробласты отростчатой формы располагались преимущественно вокруг сосудов. Наблюдались признаки краевой эпителизации.

У пациентов 4-й группы, которым проводилось лечение озонотерапией и ультразвуком, в биоптате из края раны определялось разрастание зрелой грануляционной ткани с интенсивной регенерацией покровного эпителия. Воспалительная инфильтрация была скудная, представлена преимущественно очаговыми паравазальными инфильтратами. В клеточном составе значительную долю занимали фибробласты и фиброциты. Наблюдалось большое количество анастомозирующих сосудов в поверхностных слоях дермы.

При сравнении между собой морфологической картины и полученных данных у пациентов всех 4-х групп на 20 сутки после начала лечения отмечается статистически значимый низкий уровень гранулоцитов, макрофагов, лимфоцитов и высокий уровень фибробластов у пациентов 4-й группы, которым проводили комбинированное лечение, по сравнению с пациентами других групп. Также у этих пациентов отмечается статистически значимое увеличение количества сосудов на единицу площади (рис. 3).

Таким образом, анализ гистологических параметров свидетельствует, что у пациентов всех групп наблюдается положительная динамика при применении указанных способов лечения. Но скорость смены клеточного состава дермы, степень развития сосудистого русла и грануляционной ткани, выраженность эпителизации позволяют сделать заключение, что наиболее эффективным является применение сочетания стандартной методики лечения с озонированным маслом и облучением ультразвуком.

Наименее эффективной следует признать стандартную методику лечения, так как при ней длительно сохраняется полиморфно-клеточная воспалительная инфильтрация, отмечается слабый рост сосудов, низкая активность фибробластов. Присоединение к стандартной методике лечения

Рис. 3. Биоптат из дна раны пациентов на 20 день после лечения: А – Трад. леч.; Б – Трад. леч.+Ультразв.; С – Озонотерапия;

Д – Озонотерапия+Ультразв.

аппликаций с озонированным маслом или сеансов ультразвуковой обработки ран повышает эффективность лечения: по сравнению с контрольной группой быстрее снижается уровень нейтрофилов, более активно растут сосуды и т.п. Но существенных морфологических различий в течении раневого процесса у пациентов 2-й и 3-й групп не определяется.

Выводы

Разработан лечебный комплекс с применением низкочастотного ультразвука, озонотерапии для лечения больных с трофическими язвами венозной этиологии.

Доказана эффективность сочетанного применения низкочастотного ультразвука и местной озонотерапии в лечении длительно незаживающих ран.

При проведении сравнительного анализа эффективности лечения больных с длительно незаживающими ранами установлено, что применение низкочастотного ультразвука, озонотерапии позволяет значительно ускорить процесс заживления ран и сократить сроки пребывания больных в стационаре.

Список литературы Сочетанное применение низкочастотного ультразвука и озонотерапии в лечении больных с трофическими язвами венозной этиологии

- Зубарев П.Н., Рисман Б.В. Ультразвуковая кавитация и озонирование в лечении пациентов с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы//Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 2011. Т. 170, №1. С. 48-53.

- Винник Ю.С., Карапетян Г.Э., Якимов С.В., А.Г. Сычев А.Г. Использование криогенной стимуляции в лечении хронических ран//Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 2008. №1. С. 27-28.

- Кудыкин М.Н. и др. Комплексное лечение трофических язв//Флебология. 2008. № 3. С. 16-20.

- Пшениснов К.П., Вялов С.Л. Современные представления о регуляции процесса заживления ран//Анналы пласт, реконструктив. и эстет, хирургии. 1999. №1. С. 49-56.

- Миронов В.И., Фролов А.П., Гилева И.И. Учение о ранах, история, развитие, перспективы (часть 1)//Сибирский медицинский журнал. 2010. №4. С. 118-122.

- Луцевич О.Э., Тамразова О.Б., Шикунова А.Ю. и др. Современный взгляд на патофизиологию и лечение гнойных ран//Хирургия. 2011. №5. С. 72-77.

- Оболенский В.Н. и др. Трофические язвы нижних конечностей -обзор проблемы//РМЖ. 2010. № 4. С. 28-55.

- Raffetto J.D. et al. Changes in cellular motility and cytoskeletal actin in fibroblasts from patients with chronic venous insufficiency and in neonatal fibroblasts in the presence of chronic wound fluid//J. Vasc. Surg. 2001. Vol. 33, № 6. P. 1233-1241.

- Loots M.A. Differences in cellular infiltrate and extracellular matrix of chronic diabetic and venous ulcers versus acute wounds//J. Invest. Dermatol. 1998. Vol. 111, № 5. P. 850-857.

- Gibson D.J., Schulftz G. Chronic wound diagnostic for matrix metalloproteinase//Wound healing Southern Africa. 2009. Vol. 2, № 2. P. 68-70.

- Moore K., Ruge F., Harding K.G. T-lymphocytes and the lack of activated macrophages in wound margin biopsies from chronic leg ulcers//Br. J. Dermatol. 1997. Vol. 137, № 2. P. 188-194.

- Telgenhoff D. Shroot B. Cellular senescence mechanisms in chronic wound healing//Cell Death and Differentiation. 2005. № 12. P. 695-698.