Социальная активность в объектно-предметном поле отечественных исследований: опыт контент-анализа

Автор: Мельникова А.С.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 8 (23), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты контент-анализа названий научных статей, размещенных на портале eLIBRARY.RU и посвященных изучению социальной активности. Проанализирована динамика выхода статей за период 2003-2018 гг. Выявлена тенденция изменения исследовательского интереса к рассматриваемой проблематике, ее характер и факторы. Определена частота обращений исследователей к тому или иному эмпирическому объекту и предметной области. Установлены перспективные направления исследований, посвященных социальной активности. Приведена оценка контент-анализа как метода получения обобщенной картины публикационной активности по заданной тематике и содержательного наполнения научных работ.

Социальная активность, контент-анализ, молодежь, гражданское общество, местное самоуправление

Короткий адрес: https://sciup.org/170185415

IDR: 170185415

Текст научной статьи Социальная активность в объектно-предметном поле отечественных исследований: опыт контент-анализа

Пересматривая названия отдельных научных трудов (статей, тезисов, монографий) и мероприятий (научных конференций, форумов), можно заметить существование своеобразной «моды» на употребление тех или иных терминов и понятий. Причины того могут быть как объективными – связанными с происходящими в обществе изменениями, появлением новых явлений, необходимостью поиска ответа на потребности («заказ») общества, так и имеющими в своем происхождении элемент искусственности (например, в связи с новым курсом правительства, транзитом «удачных» терминов в другие науки и т.д.). Результаты этих процессов также неоднозначны. С одной стороны, пристальное внимание к конкретному предмету исследования порождает множество трудов, раскрывающих рассматриваемое явление с разных сторон и приумножающих научное знание об объекте исследования. С другой – мода проходит, и термин становится невостребованным до того момента, пока не будет обнаружена новая грань понимания соответствующего понятия или научная область его применения, либо не произойдут социальные изменения, актуализирующие его использование. Итог в обоих случаях состоит в появлении множества научных трудов, содержащих результаты исследования процесса или явления, обозначаемого соответствующим термином, и представляющих интерес, в том числе, как массив данных, дающий цельное представление о научных направлениях и содержании публикаций. Подобные массивы информации аккумулируются в базы данных.

Крупнейшей отечественной общедоступной базой данных подобного типа является электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY.RU. С помощью этого ресурса можно не только ознакомиться с полными текстами более 26 млн. научных статей и публикаций, но и осуществить поиск публикаций по интересующей тематике в заданных изданиях и за конкретный период времени. Последнее позволяет изучить динамику исследовательского интереса к рассматриваемому явлению или процессу и, сопоставив её с событиями, происходящими в обществе, выявить определенные взаимосвязи (или их отсутствие) между повышением / понижением интереса ученых к отдельным объектам и изменением интереса к этим объектам в самом обществе. Подобный анализ даст исследователю возможность не только лучше ориентироваться в накоп- ленных научным сообществом знаниях о конкретном явлении / процессе, найти «белые пятна» и определить тенденции и мейнстрим его изучения, но и актуализировать проблематику собственного исследования, доказать его значимость.

В рамках данной работы приведем опыт исследования объектно-предметного поля научных публикаций, посвященных изучению и раскрытию феномена социальной активности посредством контент-анализа их названий, совмещенного с анализом динамики их выхода. Используемый массив данных – научные статьи, размещенные на портале eLIBRARY.RU. Выбранный метод анализа – контент-анализ предполагает перевод в количественные показатели массовой текстовой (или записанной на пленку) информации с последующей статистической ее обработкой [1]. При этом общая цель исследования – поиск индикаторов, указывающих на наличие в документе темы, значимой для анализа, и раскрывающей содержание текстовой информации [2]. В нашем случае это понятие социальная активность как смысловая единица анализа и слова / словосочетания, характеризующие объектнопредметное поле исследований соответствующей тематики.

Понятие социальная активность в наиболее общем смысле означает сознательную деятельность, результатом которой является преобразование объективных социальных условий [3]. Однако в зависимости от научного направления (области) его использования трактовки понятия несколько разнятся. Представители психологического подхода считают, что активность индивида в обществе имеет ценностно-обусловленную мотивацию и определяется внутриличностными чертами, интеллектуальными способностями и влиянием социального окружения. С позиции экономического подхода социальная активность индивида определяется, с одной стороны, социально-экономическими условиями жизни, с другой – внутренними потребностями, устремлениями, способностью трудиться и нести ответственность за собственное благополучие. Социологи акцентируют свое внимание на сущности, разнообразии форм и факторов активности человека, определяя социальную активность как «сложный социальный феномен, который характеризует отношение личности к труду, образованию, политической активности, творчеству, досугу, социальным общностям и другим явлениям общественной жизни, и является одним из главных системообразующих факторов личности» [4].

С помощью элемента меню «Навигатор» на портале eLIBRARY.RU был задан вывод тематического рубрикатора, в котором выбрали рубрику «04.00.00 Социология». Далее выполнена последовательность действий «Выделить все журналы» и «Искать в выделенных журналах». Запросом («Что искать?») явилось словосочетание «социальная активность». Условия поиска – установка фильтров «в названии публикации», «статьи в журналах», «искать с учетом морфологии», «за все время», «по дате выпуска», «по убыванию». Выполнение команды «Поиск» позволило получить следующие результаты.

Всего соответствующих публикаций было обнаружено 470 (по состоянию на 09.07.2018). Необходимо отметить два важных момента. Первый – журналы, входящие в рубрикатор «04.00.00 Социология», как правило, публикуют научные статьи по нескольким направлениям (например, статьи по социологии, психологии, педагогике). Однако для нас это не является ограничивающим фактором, а, напротив, позволяет сравнить тематику и направленность исследования социальной активности в социологии и других социо-гуманитарных науках. Второй момент – в рамках даже расширенного поиска на портале eLIBRARY.RU нет возможности задать «точный поиск» указанного словосочетания. Поэтому, например, слова «социальная» и «активность» могут быть разделены в названии статьи с потерей смысла словосочетания (пример – статья Васильевой Е.Ю. и Малыгиной А.Ю. «Активность студентов как показатель их социализации и социальной компетентности», 2007). Подобные публикации были исключены, в результате чего из 470 статей для последующего анализа были отобраны 365.

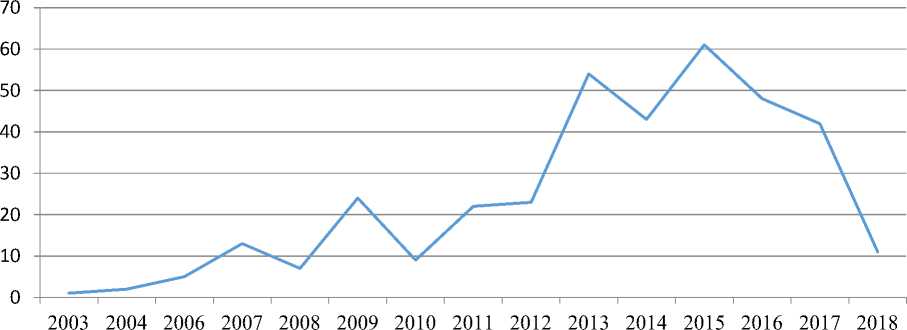

На рисунке 1 представлен график распределения публикаций с понятием социальная активность в названии работы за период 2003-2018 гг. Этот временной про- межуток был сформирован автоматически, так как при задании вывода результатов не были установлены годы выхода публикаций.

Низкая частота встречаемости рассматриваемого понятия до 2006 г. может быть обусловлена как объективно редким его упоминанием в научных работах, так и тем, что платформа eLIBRARY.RU лишь с 2005 году начала работать с русскоязычными публикациями и, вероятно, не включает в себя весь массив более ранних публикаций по данной тематике. Последнее в определенной мере подтверждается тем фактом, что понятие социальная активность динамично разрабатывалось в СССР с конца 1960-х до 1980-х гг. в рамках проблем исследования личности в целом (Ануфриев Е.А., Мордкович В.Г., Бе-лякович Н.Н., Лапина Т.С.) и представителей рабочего класса (Смирнов В.А., Нуга-ев М.А., Батурин Ф.А., Якуба Е.А.).

Продолжим анализ диаграммы, совместив его с уточнением объектнопредметного поля рассматриваемых работ (табл. 1, 2). Таблица 1 сформирована пу- тем выделения эмпирического объекта исследования на основе анализа названий публикаций. Например, судя по названию работы Харитоновой О.А. «Тенденции социальной активности молодежи» (2015 г.) эмпирическим объектом исследования являлась молодежь. Работа Ефремова В.С. и Самофаловой Е.С. «Особенности реализации социальной активности населения Курской области» (2015 г.) явно ориентирована на изучение граждан отдельного региона РФ и т.д. Категорию прочих составили такие эмпирические объекты исследования, как пользователи социальных сетей, представители отдельных профессий (учителя, врачи, военные), женская часть населения и т.д. Эмпирический объект исследования не был явно выделен из названий трудов, очевидно, теоретического характера (например, Тунгусова А.А. «Формирование социальной активности: сущность и структура понятия», 2016).

Таблица 1. Распределение публикаций по эмпирическому объекту исследования (в % к итоговому количеству публикаций за год)

|

Год |

молодежь / студенты |

население |

пожилые люди |

школьники |

личность |

прочие |

явно не выделен |

|

2018 |

64 |

27 |

9 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2017 |

67 |

12 |

5 |

10 |

2 |

5 |

0 |

|

2016 |

56 |

15 |

0 |

15 |

4 |

6 |

4 |

|

2015 |

52 |

18 |

2 |

13 |

8 |

3 |

3 |

|

2014 |

42 |

12 |

5 |

19 |

5 |

9 |

9 |

|

2013 |

46 |

24 |

0 |

13 |

2 |

6 |

9 |

|

2012 |

39 |

22 |

9 |

9 |

4 |

4 |

13 |

|

2011 |

50 |

9 |

5 |

14 |

5 |

14 |

5 |

|

2010 |

11 |

11 |

0 |

0 |

44 |

22 |

11 |

|

2009 |

54 |

17 |

8 |

4 |

4 |

4 |

8 |

|

2008 |

43 |

0 |

0 |

43 |

0 |

0 |

14 |

|

2007 |

62 |

31 |

0 |

8 |

0 |

0 |

0 |

|

2006 |

60 |

20 |

0 |

0 |

0 |

20 |

0 |

|

2004 |

0 |

50 |

0 |

0 |

0 |

0 |

50 |

|

2003 |

0 |

0 |

0 |

0 |

100 |

0 |

0 |

Таблица 2 сформирована по результатам содержательного анализа названий публикаций. Например, работа Корепановой М.Г. «Способы и условия развития социальной активности обучающихся средствами сельского школьного музея» (2017 г.) была отнесена к группе «Формирование / развитие социальной активности», а ста- тья Курносовой Л.С. «Волонтерская деятельность как способ формирования социальной активности молодежи» (2017 г.) попала сразу в две категории – «Формирование / развитие социальной активности» и «Виды и формы социальной активности».

Таблица 2. Распределение публикаций по предмету исследования (в % к итоговому ко- личеству публикаций за год)

|

ki о U |

о л ! 5 и 3 v _ — 5 ™ § Д S О 1- |

§ И И и ® < 3 U § у s | § « 5 |

a g © а |

a s - 3 и 1 |

V к© « = О |

5 S »^ s О 5 S № |

3 S |

я s Л и « 5 u s 5 8 = * 5 °" о с-Ч ¥ * я $85* « и * S ® С * « 2 О g g s |

* S S 8 s 8 « ° S ® о я ® 5 « 5 a ¥ в u 3 8 |

|

2018 |

0 |

36 |

36 |

18 |

9 |

18 |

0 |

9 |

9 |

|

2017 |

5 |

31 |

48 |

14 |

2 |

14 |

7 |

12 |

0 |

|

2016 |

15 |

27 |

52 |

8 |

8 |

27 |

2 |

6 |

2 |

|

2015 |

15 |

41 |

44 |

8 |

3 |

15 |

8 |

8 |

0 |

|

2014 |

30 |

44 |

37 |

0 |

0 |

30 |

5 |

2 |

2 |

|

2013 |

22 |

46 |

43 |

9 |

2 |

28 |

11 |

6 |

2 |

|

2012 |

30 |

35 |

35 |

13 |

0 |

26 |

4 |

17 |

0 |

|

2011 |

23 |

50 |

36 |

5 |

0 |

18 |

0 |

5 |

0 |

|

2010 |

44 |

67 |

22 |

0 |

0 |

22 |

0 |

11 |

0 |

|

2009 |

29 |

21 |

63 |

4 |

0 |

13 |

13 |

4 |

0 |

|

2008 |

29 |

0 |

71 |

14 |

14 |

0 |

0 |

0 |

29 |

|

2007 |

15 |

15 |

62 |

8 |

0 |

15 |

0 |

8 |

8 |

|

2006 |

20 |

0 |

80 |

0 |

0 |

40 |

0 |

0 |

0 |

|

2004 |

0 |

100 |

50 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2003 |

100 |

0 |

100 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Примечание: *СА – социальная активность

Не будем подробно останавливаться на объектно-предметном поле работ, датированных 2006 г. и ранее, вследствие затруднения получения объективной картины из-за малого числа размещенных на портале eLIBRARY.RU публикаций по рассматриваемой тематике. Но уже в этот период просматривается проявление учеными особого интереса к социальной активности населения в целом и молодежи в частности, а также к факторам / путям ее формирования.

В течение следующих шести лет интерес к рассматриваемому явлению нарастает с наличием «провалов» в 2008 и 2010 гг. На протяжении всего периода (кроме 2010 г.) основным объектом исследования (от 39% до 62% всех публикаций) является молодежь и, в частности, студенческая молодежь. Это в большинстве своем работы по формированию / воспитанию социальной активности учащихся различными средствами (как в рамках образовательного процесса ВУЗа и неаудиторной деятельности, так и, например, вовлечением в спортивную и проектную деятельность, формированием экологического сознания, вовлечением в культуротворческую среду и т.д.), изучение и разработка путей совершенствования мотивации молодежи к проявлению социальной активности. Стоит отметить, что именно на этот период приходится всплеск интереса к исследованию студенческого самоуправления как детерминанты развития социальной активности учащейся молодежи (29% всех работ в 2008 г.). Это может быть связано с принятием в октябре 2006 года Примерного положения о студенческом совете в образовательном учреждении (филиале) высшего профессионального образования. По данному Положению студенческий совет является одной из форм самоуправления ВУЗа, созданной, в том числе, с целью развития социальной активности студенческой молодежи, поддержки и реализации ее социальных инициатив [5].

Значительная доля работ с молодежью в качестве эмпирического объекта исследования посвящена анализу социальной активности учащихся как таковому, т.е. направлена на приращение эмпирического знания и уточнение методологического аппарата исследования данного социального феномена. С определенной частотой встречаются публикации, посвященные изучению социальной активности молодежи как фактора / детерминанта чего-либо, например, развития социального, культурного и творческого потенциала, социальной адаптации и профессионального становления, развития общества в целом и повышения качества жизни населения в частности.

В 2007, 2010 и 2012 гг. также наблюдаются всплески исследовательского интереса в отношении социальной активности населения в сфере местного самоуправления и реализации гражданских инициатив. Можно предположить, что это связано с завершением формирования Общественной палаты РФ в 2006 г., и формированием Комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления, использующей в своей работе механизм общественных слушаний. Также, в Программе социальноэкономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2005-2008 гг.) в качестве одной из важнейших задач региональной политики определено развитие независимых выборных органов местного самоуправления как уровня власти, ближайшего к населению и напрямую ответственного перед избирателями за предоставление ключевых общественных благ, а также как важнейшего института самоорганизации населения и развития гражданского общества [6]. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной в ноябре 2008 г., также отмечается необходимость повышения эффективности работы органов местного самоуправления, в том числе, за счет стимулирования участия в управлении общественной жизнью молодежи, разработки механизмов эффективного взаимодействия гражданского общества с органами государственной власти, развития местного самоуправления и институтов гражданского общества в сельской местности [7]. Не последнюю роль в популяризации идеи развития демократии и граж- данского общества в России сыграл курс на модернизацию, взятый президентом Медведевым Д.А. в 2008 г. В своем Послании Федеральному собранию РФ он констатировал необходимость стимулировании роста гражданского самосознания, поддержки некоммерческих благотворительных организаций, поддержки всех форм самоорганизации и самоуправления, предоставления неравнодушным людям возможностей «для реализации своих благородных устремлений» [8].

Еще одним популярным объектом исследования оказались школьники. Основная доля работ посвящена изучению формирования / развития их социальной активности средствами как образовательной среды, так и взаимодействия семьи и школы. Пики публикационной активности пришлись на 2007-2008 гг. и 2011-2012 гг., соответствующие внедрению Федеральных целевых программ развития образования, активной реализации национального проекта «Образование» и запуску национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Общий вектор реализации программ и проектов - обновление структуры и содержания образования, модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития. Кроме того, формирование собственной активной позиции в общественной жизни определено Федеральными государственными образовательными стандартами различных уровней образования и в различных редакциях в качестве результата становления личностных характеристик выпускника по итогам освоения образовательных программ (в частности - общественно-научных предметов).

В рассматриваемых публикациях аспект развития социальной активности также раскрывается в отношении пожилых людей. Рассматриваются факторы и модели социальной активности старшего поколения, отдельные сферы ее реализации (политическая, семейная), ресурсный потенциал социальной активности в отношении программ реабилитации.

Психологические аспекты социальной активности раскрываются при обращении исследовательского интереса к личности индивида. Выстраивают также параллели и взаимосвязи между социальной активностью и отдельными составляющими индивидуального сознания личности, ее духовностью.

Начиная с 2010 г. также наблюдается рост интереса научного сообщества к отдельным видам социальной активности, например в сети Интернет и сетевых сообществах, в рамках общественнополитических и волонтерских движений, женских общественных организаций и т.д.

Работы преимущественно теоретического характера по рассматриваемой тематике за период 2007-2012 гг. характеризуются исследованием сущностных характеристик социальной активности, ее структурных компонент, методологических проблем исследования и диагностики, особенностей ее реализации в различных социокультурных условиях.

Временной период с 2013 по 2017 год отличается возросшим интересом российского научного сообщества к вопросу социальной активности, в сравнении с предыдущим периодом, однако также характеризуется наличием колебаний. Основной исследовательский интерес неизменно направлен на молодежь и студентов (42%-67% всех работ). Это объясняется многими причинами. Социальная активность -формируемое качество личности, поэтому превалирование (37%-52%) работ по изучению воспитания, формирования, мотивации социальной активности у молодежи (а также детей школьного возраста) не вызывает удивления. Разработке методологии анализа форм (в том числе деструктивных) проявления различных видов социальной активности посвящены отдельные теоретические работы по рассматриваемой теме.

Молодежь как объект исследования также интересна с точки зрения реализуемых ею видов и форм социальной активности в различных сферах общественной жизни (важнейшие для исследователей -политическая, экономическая, профессиональная). Тем более, что площадок для реализации инициативных проектов молодежи и проявления ею активной гражданской позиции становится все больше: мо- лодежные форумы («Селигер», «Территория смыслов» и др.), молодежные политические организации и движения («Молодая Гвардия Единой России», «Молодежное Яблоко» и др.), благотворительные акции и мероприятия, социальные проекты («Делать добро просто», «Собери ребенка в школу», благотворительные забеги и др.).

В период 2013-2017 гг. также появилось много работ, рассматривающих включенность молодежи в добровольческую деятельность (волонтерство) и молодежные общественные организации как фактор развития ее социальной активности. Содействие развитию добровольчества и создание условий для продуктивного функционирования молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций – один из стратегических ориентиров, указанных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [7]. А активное использование в публикациях понятия «волонтерство» отчасти обусловлено проведением крупных спортивных событий, таких как «Летняя Универсиада 2013» и «Зимние Олимпийские игры 2014», что дало новый толчок к развитию данного явления. Кроме того, молодежь – это социальный ресурс и будущее страны, что актуализирует необходимость получения знаний о ней. Последнее объясняет стабильно высокую долю работ в целом описывающих социальную активность молодежи различных регионов.

Таким образом, общее увеличение числа публикаций, посвященных изучению феномена социальной активности, во многом обеспечено ростом числа работ с молодежью в качестве эмпирического объекта исследования. Однако, это также и наиболее доступная для научного сообщества социальная группа, что часто предопределяется проявляемый к ней интерес.

Население как объект исследования в работах 2013-2017 гг. рассматривается уже не в единственном ключе – как источник преобразований в местном самоуправлении и основа формирования гражданского общества, но и в целом как ресурс развития социального и человеческого капитала страны (примеры – исследование потенциала краудсорсинговых проектов, некоммерческих организаций и объединений, товариществ жильцов и т.д.).

Нельзя игнорировать тот факт, что пики публикационной активности по рассматриваемой тематике пришлись на 2009, 2013 и 2015 гг., соответствующие посткризисным периодам и подведению итогов массовых протестных выступлений на Болотной площади. Можно предположить, что это не только обеспечило новый виток интереса к исследованию социальнополитической активности молодежи и населения в целом, форм проявления индивидами их гражданской активности, становлению гражданского сознания и гражданской идентичности, но и общий прирост публикаций по проблематики социальной активности.

Исследования социальной активности отдельной личности, пожилых людей и представителей различных социальных групп не претерпели существенных содержательных изменений в рассматриваемом периоде в сравнении с предыдущим, за тем исключением, что начали появляться работы по исследованию специфики проявления социальной активности мигрантами и русских диаспор за рубежом.

Наконец, в 2018 наблюдается спад интереса к рассматриваемой тематике. Год еще не окончен, однако вероятность, что число публикаций достигнет уровня 2013 или 2015 гг. не велика. Вновь основными объектами исследования оказываются молодежь и население в целом. Структура предметной области публикаций не имеет существенных отличий в сравнении с предыдущими периодами.

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:

-

1. Интерес научного сообщества к феномену «социальной активности» возрастает, однако тенденция роста числа публикаций соответствующей тематики носит волнообразный характер. Подъемы и спады интереса к тому или иному аспекту исследования социальной активности обусловлены как изменениями, происходящими в современном мире, так и конкретными задачами социально-экономического

-

2. Очевидно превалирование работ, объектно-предметное поле которых включает, прежде всего, молодежь, методы и факторы развития социальной активности молодых людей, а также институты гражданского общества и местное самоуправление как, с одной стороны, социальноправовое пространство реализации социальной активности, с другой – социальные институты ее развития у населения. Исследования подобного рода отвечают потребностям общества и государства в плане получения достоверной информации о населении в целом и молодежи в частности как о ресурсе развития социального и человеческого капитала страны.

-

3. Обращает на себя внимание тенден-

- рассмотрению социальной активности индивида и общества в целом как фактора социальных и личностных изменений. Таким образом, на фоне неизменно большого числа работ по формированию социальной активности индивида происходит осмысление ее ресурсного потенциала, рассмотрение как значимого элемента системы социальных детерминаций.

развития страны, определяемыми правительством.

Относительно методики анализа следует отметить перспективность применения контент-анализа с целью получения обобщенной картины публикационной активности по заданной тематики и содержательного наполнения работ за тот или иной период времени. Это позволит расширить знания о степени научной разработанности темы, новейших тенденциях и направлениях ее рассмотрения.

ция роста исследовательского интереса к

Список литературы Социальная активность в объектно-предметном поле отечественных исследований: опыт контент-анализа

- Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие. -Москва: Омега-Л, 2009. -4-е изд., стер. -567 с.

- Горшков М.К. Прикладная социология: методология и методы: учеб. пособие: /М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. -Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2009. -414 с.

- Гурьева Л.С. Социальная активность населения в развитии процесса самоуправления в современной России/Л. С. Гурьева, Ю. П. Бондаренко. -Москва: МАИ-Принт, 2009. -159 с.

- Щемелева И.И. Социальная активность студенческой молодежи: уровни и этапы управления//Социология образования. -2016. -№7. -С. 16-25.

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 октября 2006 г. № АФ-234/06 «О Примерном положении о студенческом совете в образовательном учреждении (филиале) высшего профессионального образования»//«Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ». Дата размещения: 30.11.2006. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6226792/#6226792 (дата обращения: 18.08.2018).

- Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2005-2008 годы)//Москва: Научная цифровая библиотека PORTALUS.RU. Дата обновления: 08.11.2006. URL: http://portalus.ru/modules/ruseconomics/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1163005332&archive=&start_from=&ucat=& (дата обращения: 18.08.2018).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Концепция долгосрочного социально-экономического развития российской федерации на период до 2020 года» от 17 ноября 2008 г. N 1662-р (ред. от 08.08.2009)//Официальный сайт Минэкономразвития России. Дата документа: 07.08.2009. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_N1662_red_08.08.2009# (дата обращения: 18.08.2018)

- Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.11.2009 «Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации»//Информационно-правовой сайт «Законы, кодексы и нормативно-правовые акты в Российской Федерации». Дата обновления: 10.07.2018. URL: http://legalacts.ru/doc/poslanie-prezidenta-rf-federalnomu-sobraniiu-ot-12112009/(дата обращения: 18.08.2018)