Социальная база протестных действий в современной России

Автор: Соколов Александр Владимирович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты социологических исследований, демонстрирующие динамику протестных настроений у населения России. На основе данных опросов выделяются и характеризуются группы, в разной степени готовые включаться в протестную активность.

Протест, социальная база, протестная активность, ресурсы протеста

Короткий адрес: https://sciup.org/170165612

IDR: 170165612

Текст научной статьи Социальная база протестных действий в современной России

П ротестные настроения в современной России являются предметом изучения общественных движений и аналитических структур. Наибольшее распространение получили результаты массовых опросов населения, систематически проводимых Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), фондом «Общественное мнение» (ФОМ) и Аналитическим центром Ю. Левады (Левада-Центр).

Исследователями ФОМа была построена типология политического поведения, учитывающая основные формы политического участия и характеризующая положение на 2009 г.1

Наиболее многочисленной (почти 2/3 населения) группой являются граждане, которые не принимают участия в электоральном процессе, совершенно не интересуются политической жизнью, не уделяя внимания даже телевизионным новостям. Эти граждане не склонны к выражению своего недовольства в протестной форме, пусть речь идет всего лишь о подписании петиции в адрес властей. Их исследователи характеризуют термином «политически пассивные» (62%).

Близкой категорией являются «дистанцированные» граждане (11% населения), не участвующие в голосовании и не проявляющие готовности к оказанию коллективного давления на политическое руководство. Они в минимальной степени следят за происходящими событиями и обсуждают их в узком кругу.

В рядах «неопределенных» (12%) объединяются граждане, которые участвуют в политике только в конвенциональных формах. Они ходят голосовать, вовлечены в процессы массовой политической коммуникации и обсуждают происходящее дома, на работе, с друзьями. Но выражать свои требования властям и добиваться от них проведения политики, соответствующей их интересам, в какой-либо форме, предполагающей прямое политическое действие, они вовсе не расположены.

К категории политических активистов, охарактеризованных как «мотивированные» (11%), специалисты ФОМа причисляют тех, кто пытается отстаивать свои интересы всеми доступными средствами, как в электоральной, так и в протестной форме, оставаясь в то же время в рамках закона.

К числу протестующих, так называемых «мобилизованных» (4%), относят представителей достаточно информированных, вовлечен-

Типология ресурсных групп граждан России

Таблица 1

На протяжении 2010 г. ФОМ проводил исследование, которое позволило разделить все российское общество на шесть типологических групп, исходя из суммарного объема ресурсов, которыми они располагают (см. табл. 1).

Под ресурсами исследователи понимают 10 показателей, описывающих возрастной, экономический, профессиональный, культурный и территориальный статус россиян, принявших участие в опросе.

Большая часть населения страны (54,2%) составляют представители низкоресурсных и практически безресурс-ных групп способных к работе граждан. Отличительная особенность этих категорий: они не имеют высшего образования. Более того, у части этих людей высшего образования нет ни у кого из членов семьи. Эти люди проживают либо в селе или в относительно небольшом (до 250 тыс. жителей) городе, либо в большом городе (но не в Москве). Они не имеют возможности купить какую-либо крупную бытовую технику.

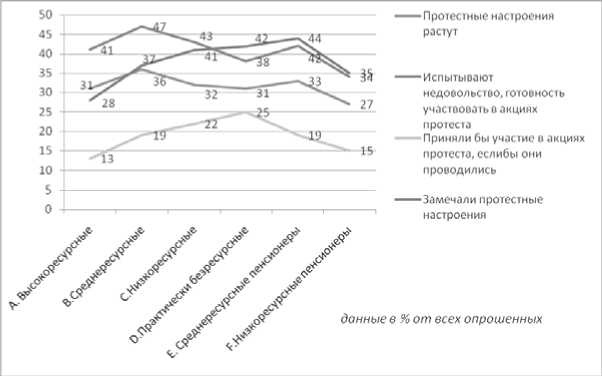

Если в целом по стране в январе 2011 г. готовность реально выйти на площадь выразили 20% россиян, то среди низкоресурсных и практически безресурсных – 22 и 25% соответственно1.

Низкоресурсные и практически безре-сурсные – это все же люди, способные трудиться. Согласно результатам сущест- вует и другая, не менее значительная часть населения – пенсионеры. Это вторая по социальной значимости составляющая часть россиян. К ней относится каждый четвертый гражданин России. Причем эти люди резко отделены от основной части граждан: после выхода на пенсию материальный уровень жизни человека становится совершенно иным – намного хуже. Особенно у проживающих в малых городах (менее 50 тыс. чел.) и тех, в семьях которых нет ни одного человека хотя бы со средним специальным образованием.

Примечательно, что, как показывают результаты исследований, среди пенсионеров уровень протестных настроений ниже, чем по стране в целом. Не в последнюю очередь потому, что в массе своей это пожилые люди, которые при всем желании не могут «выйти на площадь». Если же физическая возможность есть, им просто некуда выходить в совсем малых городах и деревнях.

Итак, сегодня наиболее протестно настроены способные к труду люди с низким и очень низким уровнем комплекса ресурсов. Групповой портрет россиян, готовых участвовать в акциях протеста, вырисовывается следующим образом: прежде всего, это группа людей, проживающих в городах, имеющих (сами или в семье) среднее профессиональное (но не высшее) образование, не способных купить себе новую одежду, не говоря уже о более дорогостоящих предметах комфортного быта. В этой группе каждый третий заявляет о своей готовности в ближайшее время присоединиться к протестам. Таким образом, по мнению экспертов ФОМа, если что и начнется, то именно в среде этих очень плохо живущих трудовых горожан.

Исследование показало, что для каждой социальной группы россиян характерны вполне определенные проблемы,

Рисунок 1 . Показатели протестных настроений в разных группах ресурсной типологии

нерешенность которых сопряжена с особой склонностью к активному протесту. Например, к их числу ни в одной из социальных групп не относится проблема преступности: по-видимому, мало кто склонен винить в ней власти. И наоборот, если государство вдруг начнет всерьез бороться с коррупцией, то в высокоресурсных слоях россиян это вызовет скорее рост протестных настроений. Потому что эти слои коррупцией, прежде всего, и пользуются. Если же говорить о самой бедной, практически безресурсной группе способных к труду людей, то для них к числу таких проблем не относится ни ситуация с занятостью, ни с мигрантами, ни состояние дорог, ни экология. Главные для них проблемы – ЖКХ и низкие зарплаты.

В целом, в течение первого квартала 2011 г. уровень протестных настроений не вырос только у низкоресурсных пенсионеров – в связи январской пенсионной прибавкой (см. рис. 1).

Однако все остальные слои общества столкнулись с повышением цен, что не могло не отразиться на уровне их недовольства.

Уже десять лет россияне считают маловероятными какие-либо массовые акции против ухудшения уровня жизни или в защиту прав1. Даже в 2005 г., после «монетизации льгот» лишь 36% опрошенных допускали, что именно в их городе возможны уличные протесты. 45% тогда считали их невозможными. Теперь же протесты не исключают 28% опрошенных, а маловероятными их считают 67%. В последние три года регулярно увеличивается доля тех, кто не прочь присоединиться к подобным акциям. По данным ведущих социологических служб, в 2009 г. на улицу готовы были выйти 18%, в 2010 г. – 20%, в нынешнем году – 23% опрошенных. Однако в любом случае тех, кто участвовать в акциях протеста не готов, все равно больше. Сейчас их 70%, а два предыдущих года было по 72%.

Таким образом, уровень протестных настроений в России остается практически неизменным при том, что предпосылки и условия, сохраняющиеся в обществе, должны были бы объективно работать на возрастание протестного потенциала. При этом в течение 2010 г. треть россиян (33%), по их словам, испытывали чувство недовольства и, как важное следствие, готовность участвовать в акциях протеста. Данные показывают довольно сильный разрыв между «декларативной» стороной социальной напряженности и «деятельной» ее составляющей2.

Статья подготовлена в рамках исследования, финансируемого за счет гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых МК-4928.2011.6.