Социальная философия и экологическая проблема

Автор: Самченко В.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 6, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены подходы к решению экологической проблемы с точки зрения разных концепций социальной философии, с учетом трактовок ими понятия родовой свободы человека.

Экологический кризис, социальная философия, свобода, основной вопрос философии, метафизика, диалектика, философский релятивизм

Короткий адрес: https://sciup.org/14082489

IDR: 14082489 | УДК: 17+30+123+174

Текст научной статьи Социальная философия и экологическая проблема

Вопрос об отношениях человека, общества и окружающей среды является одной из конкретизаций так называемого основного вопроса философии – вопроса об отношении духа к природе. Ф. Энгельс полагал (1881), что этот вопрос имеет две стороны. Первая из них, онтологическая, есть вопрос о том, что генетически первично – дух или природа. Вторая сторона, гносеологическая, – вопрос о том, познаваема ли природа человеческим духом (нашим сознанием). Но если сравнить эту формулировку с перечнем основных проблем философии по И. Канту (1780), в делении Энгельса не отражены еще два аспекта: 1) Что я (человек) должен делать и 2) На что я могу надеяться? Мы рассматриваем эти пункты как элементы третьей, прагматической, стороны основного вопроса философии. Или, по Канту – стороны практической [см. 6].

Опыт исследований показывает, что фундаментальные разделения подходов в социальной философии определяются не противоположностью материализма и идеализма либо гностицизма и агностицизма, как в решении первых двух сторон основного вопроса. Фактически они определяются различием трех стилей мышления: метафизического, релятивистского и диалектического. На этой основе можно выделить три социально-философские концепции: натуралистическую (по сути метафизическую), вульгарносоциологическую (релятивистскую) и культуротворческую (диалектическую).

Все специфические моменты человеческого бытия определяются тем обстоятельством, что человек, в отличие от всех других предметов природы, претендует на (подлинную) свободу. Нельзя обойти этот вопрос и при рассмотрении экологической проблематики. Однако в рамках ее рассмотрения нас интересует только понятие родовой свободы. Так называется в философии свобода «человека вообще» (человеческого рода, общества) по отношению к природе – в отличие от социальной и политической свободы индивида в обществе.

Конечно, родовая свобода человека имеет природную предпосылку, иначе она не появилась бы в человеческом мире, наследующем природе. Такой предпосылкой является способность к самоопределению (самодетерминации), которая в той или иной степени свойственна всякому живому существу. Однако внутренняя сущность животных навязана им природой и в принципе неизменна. Изменять себя внутренне может только человек. Но в оценке этой возможности философы разных школ расходятся вплоть до ее отрицания.

Представители натуралистической концепции считают, что человек – всего лишь вид животных. Отсюда они выводят, что реальная свобода противостоит не необходимости в целом, а только внешнему принуждению, которое подавляет реализацию внутренне необходимых стремлений, заложенных в нас от природы. Таким образом, здесь признается только свобода действия, но отрицается свобода воли.

Кратко такие представления выражаются формулой « свобода есть внутренняя необходимость ». Она типична для классической буржуазной идеологии. К ней присоединялись Т. Гоббс, Б. Спиноза, П. Гольбах, Ф. Шеллинг, Л. Фейербах [см., напр., 5] и многие другие западные философы разных эпох, включая наших современников. На данном основании они противопоставляют свободу культуре. Ведь культурная деятельность основана на опосредствовании (использовании и создании специальных средств деятельности и других искусственных артефактов), а культурное поведение нередко требует подавления непосредственных стремлений животной природы человека.

Вульгарный социологизм, наоборот, признаёт свободу воли, но без свободы действия. Другими словами, он признаёт свободу только как право выбирать из наличных возможностей без их существенного преобразования. В Средние века, при господстве вассальных отношений, само понятие свободы сводилось к свободе выбора ( liberum arbitrium , буквально – свобода решения). Свободным считался не тот, кто не имеет господина (в феодальном обществе каждый был чьим-то слугой), а тот, кто может на известных условиях и в установленные сроки выбирать себе господина, т. е. не является крепостным человеком.

Христианская религия, которая сложилась и достигла расцвета именно в Средние века, тоже признаёт за человеком свободу воли. Эта свобода якобы дарована нам божеством, чтобы мы могли самостоятельно определяться в вопросах веры. Однако единственным правильным выбором христианство считает добровольное самоотрицание человеческой воли в пользу божественного предопределения. Развернутое изложение таких воззрений можно найти, например, в XII в. у Бернара Клервоского [4], а в XX в. – у Н.А. Бердяева [3].

Но наиболее ярко вульгарно-социологическая трактовка свободы представлена в русском марксизме. Именно первый отечественный марксист Г.В. Плеханов в работе «К вопросу о роли личности в истории» (1895) определил свободу как сознанную необходимость [8]. По его мнению, человек может найти удовлетворение своих стремлений только в рамках исторической необходимости, которую он должен понять и принять. В советские времена эту формулу дополняли известной цитатой из В.И. Ленина: «Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества» (статья «Партийная организация и партийная литература», 1905).

Формула Плеханова получила широкое распространение. Ее приписывали Б. Спинозе, Г. Гегелю, Ф. Энгельсу, порой даже Христу. Но собственно такой формулировки в их учениях не встречается. Ф. Энгельс говорил только о свободе как « понимании необходимости» (нем. Einsicht in die Notwendigkeit ). При этом имеется в виду сущностное познание необходимости, которое становится основанием для ее практического преодоления . Следом Энгельс цитирует соответствующее место из Гегеля, который использует здесь термин begreifen , что означает глубинное, понятийное постижение предмета (от нем. Begriff – понятие) [см. 1; 7, с. 116]. Даже в советские времена многие отечественные философы, например акад. Т.И. Ойзерман и автор этих строк, отмечали научную несостоятельность плехановской «формулы свободы».

Заметим, что как в классическом буржуазном, так и типичном социалистическом определении свобода сводится к виду необходимости. Только в первом случае источником необходимости выступает биологическая природа индивида, а во втором – стихийное развитие социума. Но крайности и здесь сходятся по их «результирующей». В обоих случаях человек трактуется как «машина желаний»: разница только в том, идут ли эти желания от природы или навязываются обществом. Соответственно полноценная свобода не признаётся ни в том, ни в другом случае.

С культуротворческой точки зрения свобода противостоит не только принуждению или невежеству – она противостоит необходимости вообще . Имея, в отличие от животных, не одну, а две сигнальные системы, человек способен контролировать свои стремления в форме сознательного целеполагания. В этом – исток свободы его воли. Правда, отдельные акты такой свободы мало способствуют свободе действия, ведь она в основном определяется вещественными обстоятельствами жизни человека. Действие вопреки обстоятельствам играет порой существенную роль в процессе освобождения, однако зачастую приносит существенные издержки. Поэтому само по себе, в отрыве от состояния вещественной реальности, оно не может быть регулярной основой освобождения людей. Только преобразуя сами обстоятельства, мы контролируем также воздействие обстоятельств на нас, «опредмечиваем» свободу нашей воли.

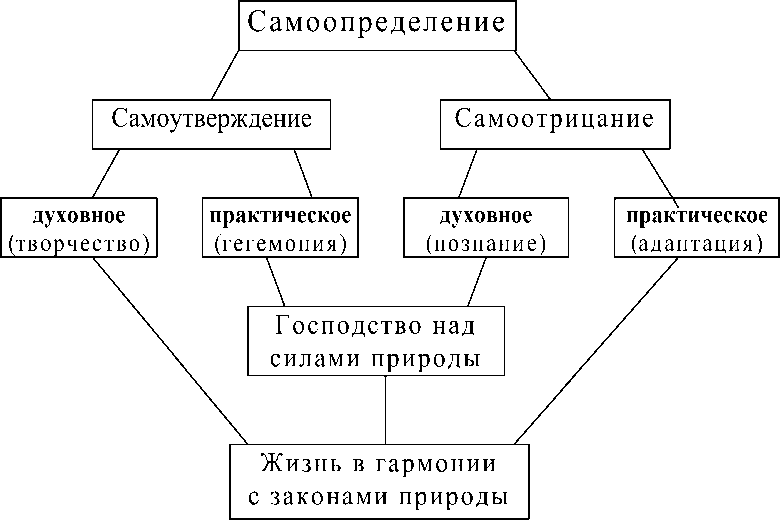

Таким образом, рост реальной свободы человека (общества) по отношению к природе пропорционален в целом росту культуры во всех ее проявлениях. «Первые выделявшиеся из животного царства люди были во всем основном так же несвободны, как сами животные, но каждый шаг вперед по пути развития культуры был шагом к свободе», – писал Ф. Энгельс в книге «Анти-Дюринг» (1877). Там же Энгельс дал развернутое диалектическое определение родовой свободы: «Свобода есть основанное на познании необходимостей природы господство над нами самими и над внешней природой...» и «жизнь в гармонии с законами природы» [7, с. 116, 117].

Это сложное определение требует структурного анализа. Его центральный момент – господство человека над условиями своей жизни, т. е. – высшая форма самоутверждения . Но присутствует и самоотрицание , хотя в служебной функции. Оно выражается в данной формулировке Энгельса трояко: как господство над собственной природой, как опора на объективное познание (которое требует отказаться от предвзятых субъективных мнений) и как требование осуществить гармонию с законами природы. Таким образом, определение свободы, по Энгельсу, демонстрирует характерную черту диалектики: единство противоположностей (здесь – самоутверждения и самоотрицания).

Структуру культуротворческого понятия родовой свободы можно представить схематически (рис.). В этой схеме имеется информация, дополнительная к изложенной выше. Мы предлагаем читателю осмыслить ее самостоятельно и только подчеркнем, что такое понимание свободы требует гармонии с законами природы, а не с природной средой в ее конкретной данности. Это требование предполагает ограничение нерациональных капризов, но не накладывает принципиальных ограничений на наши главные устремления. На основе одного общего закона можно получать противоположные результаты: используя закон тяжести, мы ныряем в воду, используя его же другим способом, – плаваем на тяжело груженых кораблях и поднимаемся в воздух на аэростате.

Структура родовой свободы человека

Именно по этой линии происходит принципиальное разделение мнений в сфере экологической проблематики. Согласно натуралистической концепции, человеческое общество есть только особый случай проявления природной социальности, свойственной многим животным. Поэтому взаимодействие общества со средой протекает якобы по законам самой природы. В том числе природа сама должна разрешать конфликты между человеческим обществом и окружающей средой. Религиозные теории возлагают эту функцию на божественное провидение, что в принципе не отличается от ее передоверения самой природе. Согласно культуротворческой концепции, человеческое общество является, наоборот, надприродной структурой. Следовательно, природа не может сама урегулировать все отношения с обществом, необходимо также их сознательное регулирование людьми.

Классический марксизм стоял в этом вопросе на культуротворческой точке зрения. Поэтому его представители поднимали экологическую тревогу уже в XIX веке, когда еще мало кто задумывался об отношениях общества с окружающей средой. Ф. Энгельс специально исследовал данный вопрос в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» и отметил радикальную опасность бесконтрольного воздей- ствия человека на природу [см. 7, с. 495–499]. Однако официальный марксизм в советские времена фактически выступал с позиции вульгарного социологизма и не желал считаться с природой как самостоятельной сущностью. Настоятельно проводились в жизнь базаровский лозунг «Природа – не храм, а мастерская» и вульгарно истолкованный афоризм И.В. Мичурина «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – вот наша задача». У самого Мичурина эта фраза имеет продолжение: «Но к природе необходимо относиться уважительно и бережно и по возможности сохранять ее в первозданном виде».

Но во второй половине XX в. угроза глобального экологического кризиса заставила всех философов и политиков, независимо от их идейной позиции, обратить внимание на противостояние общества и природы. Натуралистические доктрины, реагируя на обострение экологической ситуации, предлагали решать проблему путем искусственного ограничения преобразовательной активности человека. В данной связи М. Хайдеггер призывал человечество «преодолеть гигантоманию, внимать бытию и спуститься с высот субъективности в убожество экзистенции» (приспособительного существования. – В.С.). Но это означает, что человек должен якобы отказаться от своего права быть преобразующим мир существом, т. е. отказаться быть именно человеком. На наш взгляд, это самая утопичная из всех возможных утопий.

Культуротворческая концепция нацеливает общество, в исторической перспективе, на взаимно выгодное сотрудничество с природой. Оно достигается, когда человек активно культивирует производительные силы природы, тем самым реализуя и свою творческую сущность. В результате природа может больше отдавать человеку с меньшим вредом для себя. Такое философское воззрение подкрепляется авторитетным в современной науке учением о превращении биосферы в так называемую ноосферу – сферу господства разума. Создали данное учение в XX в. видные французские ученые Т. де Шарден и Э. Леруа, а развил его великий российский ученый В.И. Вернадский.

К сожалению, эту научно верную теорию нельзя немедленно воплотить в жизнь. Хотя человечество издавна занимается культивированием природы, но пока – только в ограниченных масштабах: селекция растений и животных, мелиорация почв, лесонасаждение и т. д. Для глобального культивирования земной природы в целом силы общества еще не созрели. Кроме того, в рамках индустриального типа хозяйства радикальное решение экологической проблемы недостижимо. Ведь такое хозяйство по сути своей носит «деформационный» характер. Оно берет вещество природы как сырье, относительно малую часть его перерабатывает в полезный продукт, а бóльшую часть возвращает в природу в неприемлемом для нее виде.

Требуется переход к такому типу хозяйства, при котором развитие может идти не за счет насилия над природой, а за счет могущества научной мысли. А пока этого не произошло, приходится ориентироваться скорее на Хайдеггера, чем на Вернадского, применяя в основном консервативные способы решения экологической проблемы. В их числе обычно называют создание безотходных технологий, рационализацию использования природных ресурсов, утилизацию отходов промышленности, рекультивацию почв и восстановление ландшафта, очистку промышленных выбросов. Подробно такие методы освещает техническая экология. При всем уважении к ним необходимо сознавать, что по существу это паллиатив.

В настоящий момент человечество переживает уже системный кризис индустриального хозяйства. В поисках выхода из этого кризиса ученые еще в 60–70-е гг. XX в. обратились к понятиям постиндустриального или сверхиндустриального общества (американские социологи Д. Белл, О. Тоффлер и другие специалисты). В последние десятилетия перспективы человечества связывают с понятием информационного общества , которое введено в 80-е гг. XX в. Е. Масудой и Дж. Нейсбитом.

Хозяйство современных передовых стран часто называют постиндустриальным и даже информационным, поскольку в нем широко применяются компьютеры и другая информационная техника. Однако это еще не изменяет радикально технологию производства. И в наши дни она остается в основной своей массе по сути индустриальной, а по характеру – не ин -формационной, а де -формационной. Называя экономику будущего «суперсимволической», О. Тоффлер еще 20 лет назад справедливо отмечал, что она находится в фазе становления [2]. К сожалению, за истекшее время развитие общества не привело еще к ожидаемому качественному скачку.

Общепризнанных представлений о перспективах хозяйственного развития человечества в социальной науке тоже пока нет. Мы только выскажем мнение, которое соответствует культуротворческой концепции. На наш взгляд, индустриальное производство не исчезнет, но будет оттеснено на второй план. Основой общественного хозяйства станут культивирование производительных сил природы и целостная трансформация естественного продукта в формы, удовлетворяющие потребностям человека.

При этом развитие хозяйства должно приобрести интенсивный характер, тогда как сегодня оно происходит в основном экстенсивно. Это значит, что продукт будет прирастать главным образом не за счет вовлечения дополнительных природных ресурсов, как в настоящее время, а за счет все более эффективно- го использования уже имеющихся ресурсов. Добиться этого можно путем научного управления стихиями природы.