Социальная эффективность сферы жилищно-коммунального обслуживания

Автор: Гришанов В.И., Шнейдерман И.М.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социология здоровья и социальной сферы

Статья в выпуске: 1 (195), 2015 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Услуги ЖКХ являются важной составляющей качества жизни населения. Социально значимая проблема состоит в том, как сделать текущую оплату таких услуг доступной домохозяйствам с самыми низкими доходами. Недостаточное внимание, уделяемое вопросам социальной эффективности сферы жилищно-коммунальных услуг, противоречит первостепенной задаче ЖКХ - удовлетворению интересов потребителей, обеспечению доступности этих услуг всем слоям населения. Объект. Объектом исследования авторами статьи выбрана система ЖКХ, сфера жилищно-коммунальных услуг для домохозяйств с разным уровнем доходов в региональном разрезе.

Жилищно-коммунальные услуги, экономическая и социальная эффективность, модернизация, доступность, домохозяйства, арендаторы

Короткий адрес: https://sciup.org/143182068

IDR: 143182068

Текст научной статьи Социальная эффективность сферы жилищно-коммунального обслуживания

Первостепенной задачей жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) является удовлетворение интересов потребителей и обеспечение доступности коммунальных услуг всем слоям населения [Бурдяк, 2013, 15, с. 37–46; Заусаев, Шарко, Сафронов, 2013, 12, с. 85–91]. За последнее время подробно разработана проблематика теории фи- нансовой устойчивости организаций ЖКХ и подходы к ее оценке [1], при этом недостаточное внимание уделяется вопросам социальной эффективности сферы жилищно-коммунальных услуг [Белозеров, Ващук, 2013, 16, с. 47–57].

Опыт развитых стран показывает, что рыночный и социальный подходы вполне можно совмещать [Кузнецова, 2013, 14, с. 58–60]. Так, в Германии по закону об арендуемом жилье арендодатели могут извлекать конкурентную прибыль, сдавая жилье внаем, при этом государством регулируется арендная плата, регламентируется техническое обслуживание домов, чем обеспечивается защищенность съемщиков жилья [2, р. 6–11]. Аналогично устроено арендное законодательство (Tenant Law) в Великобритании, Франции, Дании, Швеции и ряде других стран [3, 4]. Перемены в обществе, касающиеся возросших потребностей домохозяйств в мобильности, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий в жилищном секторе, вызвали необходимость усиления социальной направленности арендного законодательства, несмотря на постепенную его либерализацию [5, р. 217–233].

Доступность коммунальных удобств для домохозяйств с разным уровнем дохода

Ежегодное повышение тарифов на жилищнокоммунальные услуги весьма болезненно воспринимается большинством населения. Оно происходит более высокими темпами по сравнению с ростом доходов российских домохозяйств. Так, среднедушевые денежные доходы населения выросли с 2000 по 2012 г. с 2281 до 23 221,1 руб. в месяц, т.е. в 10,2 раза [6]. Однако за тот же период плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов повысилась в 13,7 раз, стоимость содержания и ремонта жилья — в 14,2 раза, отопление — в 15,4 раз, электроэнергия для населения — в 6,9 раз, сетевого газа — в 9,8 раза [Найден, 2013, 11, с. 108–114] (табл. 1).

В качестве показателя финансовой доступности жилищно-коммунальных услуг для домохозяйства можно использовать долю расходов на оплату этих услуг в совокупном доходе домохозяйства. Можно использовать также долю, приходящуюся на соответствующие расходы, от общей суммы расходов домохозяйства на конечное потребление.

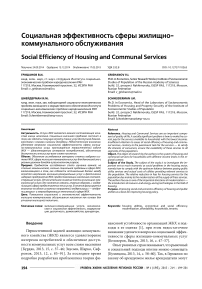

Согласно данным обследования бюджетов домашних хозяйств Росстата, российские домохозяйства тратили в 2012 г. на оплату жилищнокоммунальных услуг в среднем 10,5% от всех своих расходов на конечное потребление [8, с. 28]. В то же время самые низкообеспеченные (1-й дециль) расходовали на эти услуги вдвое больше (относительно), чем наиболее высокодоходные домохозяйства (см. рис. 1).

Если сопоставить распределение по децилям аналогичного показателя в городской и сельской местности, становится заметной более сильная дифференциация по расходам на оплату жилищно-коммунальных услуг у городских домохозяйств по сравнению с сельскими (см. табл. 2).

Самые высокообеспеченные городские жители (десятый дециль) тратят на оплату жилищнокоммунальных услуг вдвое меньше, чем самые низкообеспеченные (первый дециль), в сельской

Таблица 1

Средние потребительские тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг (на конец года, руб.)

|

Годы |

|||||

|

2000 |

2005 |

2010 |

2011 |

2012 |

|

|

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади |

1,30 |

7,50 |

14,28 |

16,57 |

17,83 |

|

Содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья, за м2 общей площади |

1,19 |

7,21 |

13,69 |

15,70 |

16,84 |

|

Услуги по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, за м2 общей площади |

1,03 |

6,25 |

14,02 |

16,01 |

16,62 |

|

Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека |

15,86 |

94,11 |

212,98 |

238,59 |

261,29 |

|

Отопление, за м2 общей площади |

1,61 |

9,77 |

21,03 |

22,61 |

24,86 |

|

Водоснабжение горячее, за месяц с человека |

18,00 |

110,08 |

267,84 |

310,20 |

351,72 |

|

Газ сетевой, за месяц с человека |

5,66 |

18,08 |

43,81 |

48,32 |

55,36 |

|

Газ сжиженный, за месяц с человека |

21,09 |

60,46 |

165,79 |

182,05 |

210,85 |

|

Электроэнергия в квартирах без электроплит, за 100 кВт · ч |

39,16 |

110,62 |

232,03 |

249,69 |

269,02 |

Источники: [7; с. 243].

Таблица 2

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг у городских и сельских домохозяйств в 2012 г. (в % к потребительским расходам домохозяйств, по децильным группам по располагаемым ресурсам)

|

Тип поселения |

Децильные группы по располагаемым ресурсам домохозяйства |

|||||||||

|

1-я |

2-я |

3-я |

4-я |

5-я |

6-я |

7-я |

8-я |

9-я |

10-я |

|

|

Город |

16,8 |

15,4 |

14,5 |

13,8 |

12,6 |

11,5 |

11 |

10,2 |

9,2 |

8 |

|

Село |

11,1 |

11,2 |

11,3 |

10,8 |

10,7 |

10,5 |

10,7 |

9,8 |

10,3 |

7 |

Источник: [8, с. 34, 35].

Рис. 1.

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах домохозяйств в 2012 г. (в% по децильным группам по располагаемым ресурсам) Источник: [8; c. 31]

же местности — в 1,6 раза относительно меньше. Такие различия в поселенческом разрезе связаны с несколько меньшей дифференциацией по доходам сельского населения по сравнению с городским, а также с большей однородностью по наличию коммунальных удобств в сельском жилищном фонде (точнее, по части отсутствия в сельских жилищах многих из «городских» коммунальных удобств).

Региональная дифференциация доступа населения к жилищно-коммунальным услугам

Максимально допустимая доля расходов семьи на оплату жилья и коммунальных услуг, составляющая сегодня в соответствии с федеральным стандартом 22% от дохода семьи и выступающая важнейшим индикатором программы жилищных субсидий (компенсаций) по оплате жилищнокоммунальных услуг («порогом», при превышении которого у семьи возникает право на субсидию), должна быть окончательно зафиксирована в жилищном законодательстве. Это должно стать важнейшей гарантией государства, что величина расходов семьи на оплату жилья и коммунальных услуг ни при каких обстоятельствах не может превышать 22% от совокупного дохода семьи. При этом следует повсеместно распространять опыт Москвы и некоторых других городов по применению ступенчато понижающегося в зависимости от дохода семьи «порога», чтобы малообеспеченные семьи получали право на субсидию при меньшем «пороговом» значении, чем 22%. Наши расчеты показывают, что при переходе на полную (100%) оплату жилищно-коммунальных услуг населением для самых бедных семей таким «порогом» может быть величина в 4–5%.

Жизненно важным моментом, учитывая особенности российского климата, является сегодня отсутствие гарантий бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг. Это вопрос жизнеобеспечения жителей многоэтажных домов, где должны «по определению» нормально работать центральное отопление, канализация, водопровод, а не просто вопрос комфорта в их жилищах. Представляется, что наряду с развитием конкурентной среды в сфере ЖКХ одним из главных положений концепции жилищно-коммунальной реформы (необходимость продолжения которой в принципе не вызывает сомнения) должна стать гарантия того, что, независимо от проблем с оплатой жилищно-коммунальных услуг, не будет ухудшения коммунального обслуживания ниже некоторого, технически и санитарно обоснованного минимального уровня.

Социально гарантированный минимум жилищно-коммунальных услуг должен включить некоторый минимальный набор или «пакет» таких услуг. Этот «пакет», вероятно, должен приниматься на местном уровне , с учетом реальных возможностей данного населенного пункта. Как минимум, в этот «пакет» должны входить электричество и центральное либо автономное отопление, а в большинстве городов — также водопровод, канализация и подключенная к магистральному газопроводу плита в комплексе с водонагревательной колонкой (как вариант — электрической колонкой, либо централизованно подаваемая горячая вода). Главное — чтобы в жилищном законодательстве было четко прописано, что такой официально установленный в каждом данном населенном пункте минимальный набор коммунальных услуг должен гарантированно обеспечиваться каждому жителю этого населенного пункта и что при нарушении этой гарантии местные власти и соответствующие жилищно-коммунальные предприятия понесут ответственность (в том числе материальную !) перед таким жильцом.

В целом по стране с 2000 по 2011 г. имела место тенденция повышения доли расходов на оплату ЖКУ. Как можно видеть из данных табл. 3, российские домохозяйства тратили относительно все большую долю своих доходов на оплату жилищнокоммунальных удобств (она увеличилась за указанный период в среднем вдвое — с 4,7 до 9,5%). В 2012 г. эта доля снизилась до 8,8%. Такая тен- денция (небольшого снижения этого показателя) характерна не для всех субъектов Российской Федерации, есть целый ряд регионов, где данный показатель устойчиво растет, — это Рязанская, Смоленская, Тверская, Архангельская, Вологодская, Астраханская, Ростовская, Ульяновская, Самарская области, Краснодарский край, республики Коми, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Марий Эл, Мордовия, Чувашская.

Весь массив российских регионов (субъектов РФ) мы распределили на четыре группы по уровню доступности для населения текущей оплаты жилищно-коммунальных услуг, использовав данные выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Росстата [9, с. 91–93, 97–99].

В первую группу вошли регионы с наиболее доступными для населения жилищно-коммунальными услугами. В этой группе в 2012 г. доля расходов домохозяйств на оплату ЖКУ составила менее 8% от суммы всех потребительских расходов: от 1% в Чеченской Республике до 8% в Томской и Костромской областях (в среднем по группе 6,7%). Доля получающих субсидии на оплату ЖКУ в среднем по этой группе составила 8,4% от числа всех семей. В данную группу вошли: Москва, Калужская, Костромская, Калининградская, Белгородская, Астраханская, Курганская, Томская и Иркутская области; Пермский край, республики Башкортостан, Калмыкия, Дагестан, Чеченская, Ингушетия, Адыгея, Алтай, Хакасия, Тыва, Саха (Якутия).

Вторая группа — регионы с достаточно доступными для населения жилищно-коммунальными услугами; расходы на оплату ЖКУ составили в 2012 г. от 8,2 до 9% от суммы всех потребительских расходов (в среднем 8,6%). Доля получающих субсидии на оплату ЖКУ в среднем по группе — 5,5% семей. В группу вошли Архан- гельская, Псковская, Кировская, Орловская, Тамбовская, Воронежская, Курская, Пензенская, Волгоградская, Свердловская, Тюменская, Омская, Кемеровская области; Красноярский, Алтайский, Забайкальский и Приморский края; республики Удмуртская, Северная Осетия — Алания, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская; Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Третью группу составили регионы с менее доступными для населения жилищно-коммунальными услугами; от 9,1 до 10% от суммы всех потребительских расходов здесь тратилось на оплату ЖКУ (в среднем 9,5%). Доля получающих субсидии в среднем по группе составила 6,6% семей. В данной группе представлены: г. Санкт-Петербург; Новгородская, Брянская, Липецкая, Нижегородская, Ульяновская, Самарская, Оренбургская, Челябинская и Новосибирская области; Краснодарский и Хабаровский края; республики Карелия, Мордовия, Татарстан, Чувашская, Марий Эл, Бурятия; Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Наконец, четвертая группа — регионы с наименее доступными для населения жилищно-коммунальными услугами, где более 10% от суммы всех потребительских расходов у домохозяйств тратилось на ЖКУ (от 10,2% в Тульской и Ярославской областях до 13,6% в Амурской области; в среднем по группе — 11,4%). Доля получающих субсидии в среднем по группе составила 7,7% от числа всех семей. Это следующие регионы: Мурманская, Ленинградская, Вологодская, Ярославская, Владимирская, Московская, Тверская, Ивановская, Тульская, Смоленская, Рязанская, Саратовская, Ростовская, Амурская, Магаданская и Сахалинская области; Ставропольский и Кам-

Таблица 3

Динамика доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах домашних хозяйств (в % от общей суммы потребительских расходов)

|

Регионы |

Годы |

||||

|

2000 |

2005 |

2010 |

2011 |

2012 |

|

|

Российская Федерация |

4,7 |

8,3 |

9,2 |

9,5 |

8,8 |

|

Центральный федеральный округ |

4,7 |

8,1 |

8,7 |

9,7 |

8,6 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

4,7 |

8,7 |

9,9 |

10,0 |

9,6 |

|

Южный федеральный округ |

9,5 |

9,7 |

9,6 |

||

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

7,6 |

8,7 |

8,5 |

||

|

Приволжский федеральный округ |

4,7 |

8,7 |

9,1 |

9,2 |

8,5 |

|

Уральский федеральный округ |

4,7 |

7,9 |

9,6 |

9,5 |

8,7 |

|

Сибирский федеральный округ |

4,7 |

7,9 |

9,3 |

8,9 |

8,5 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

4,7 |

9,5 |

10,7 |

9,7 |

9,9 |

Источник: [9, с. 98–101].

чатский края; Республика Коми и Ненецкий автономный округ.

Социальная поддержка низкодоходных домохозяйств

Предметом исследования стало изучение важной, не столько экономической, сколько социальной проблемы в сфере ЖКХ, заключающейся в том, как соблюсти оптимальный баланс между оплатой населением жилищно-коммунальных услуг и фактических издержек предприятий ЖКХ, предоставляющих населению соответствующие услуги. Социально значимая проблема состоит в том, как сделать текущую оплату таких услуг доступной домохозяйствам с самыми низкими доходами [Смирнова, 2013, 15, с. 144–148].

Обеспечиваться это может разнообразными видами социальной поддержки малообеспеченных домохозяйств (льготами, субсидиями по оплате ЖКУ). Все домохозяйства, расходы которых на оплату ЖКУ превышают установленный в данном субъекте Федерации «порог», получают право на субсидии (компенсации). В среднем по стране такие субсидии получали в 2012 г. 6,9% домохозяйств (семей). Например, в Москве ими пользовались 12,8% семей, а в Мурманской области — 14,5%, в Республике Тыва — 19,9%. Вообще же значения этого показателя варьируют от 0,9%

(Белгородская область) до 33,8% (Республика Ингушетия) [7, с. 257, 258].

Программа данных субсидий, а также система льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг позволяют сделать эти услуги доступнее для домохозяйств с самыми низкими доходами. Вместе с тем только субсидии «привязаны» к уровню дохода того или иного домохозяйства, льготы же доходов домохозяйства не учитывают, а предоставляются в соответствии с той иной категорий льготника.

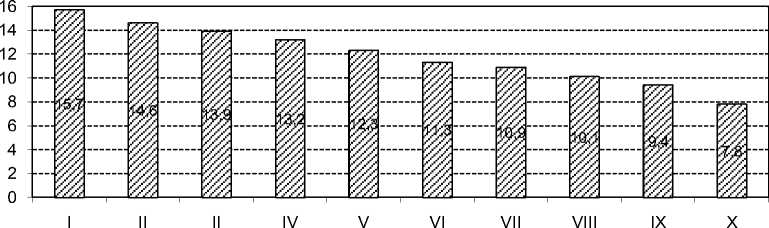

Охват населения программой субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, растущий вплоть до 2003 г., за последующее десятилетие имеет тенденцию к снижению (см. рис. 2).

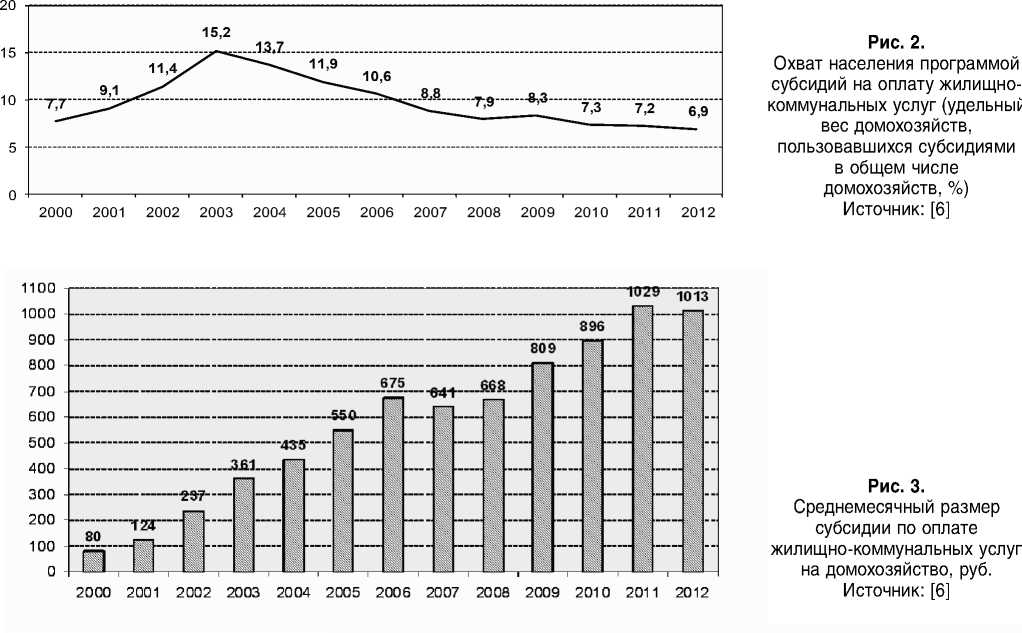

Среднемесячный размер субсидии на домохозяйство, устойчиво растущий до этого высокими темпами, начиная с 2011 г. стабилизировался, и в 2011–2012 гг. он составил в среднем по стране чуть более тысячи рублей (см. рис. 3).

Такая динамика этих двух статистических показателей, характеризующих уровень социальной защищенности семей с относительно невысокими доходами, может объясняться, с одной стороны, стабильным ростом средних денежных доходов населения, с другой — некоторым сдерживанием государством роста жилищно-коммунальных платежей. Относительное снижение платы за жилищно-коммунальные услуги для населения связано, главным образом, с модернизацией сферы

предоставления этих услуг. Остановимся на таком важном направлении этой модернизации, как внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ.

Ресурсо- и энергосберегающие технологии в сфере ЖКХ

Технологии ресурсосбережения претерпевали разного рода изменения на протяжении длительного времени. Приборы учета потребляемой электроэнергии — электросчетчики — повсеместно устанавливались в каждой квартире еще в 30-е годы прошлого века (в процессе электрификации страны).

Приборы учета холодной и горячей воды стали массово внедряться в конце 90-х гг., первоначально — на многоквартирные дома в целом. Установка внутриквартирных приборов учета воды распространилась повсеместно начиная с 2000-х гг. Потребители (население) почувствовали прямую связь между наличием в квартире счетчиков на воду и экономией при оплате счетов за соответствующую коммунальную услугу.

Индивидуальные газовые счетчики до сих пор мало применяются ввиду поддерживания государством низких тарифов на газ. Поэтому и население, и государство пока особо не заинтересованы в установке соответствующих счетчиков, поскольку расходы на их изготовление, монтаж и обслуживание оказываются выше, чем ожидаемая экономия от газопотребления.

Затраты организаций коммунального комплекса на мероприятия по энергосбережению достигли в 2012 г. по Российской Федерации 24 мрлд 943 млн 600 тыс. руб. Экономия в результате осуществления этих мероприятий составила 3 млрд 278 млн 300 тыс. руб. [7, с. 259]. В отдельных регионах такие затраты окупаются с относительно большей отдачей — это Муpманская, Новгородская, Брянская, Астpаханская, Иркутская области, Забайкальский и Приморский края, Евpейская автономная область, республики: Калмыкия, Чеченская, Бурятия; Чукотский автономный округ. Эффективность проведенных мероприятий по энергосбережению (экономия, полученная организациями коммунального комплекса, отнесенная к соответствующим затратам на энергосбережение) в указанных регионах превысила в 2012 г. 50%. Во всех остальных субъектах Федерации этот показатель был ниже 50%. Затраты и эффект при этом могут различаться в разы. Например, если в Мурманской области при затратах на энергосбережение 7 млн руб. экономия составила 5,6 млн руб., то в Москве — при затратах на аналогичные цели более 6 млрд руб. (6093,2 млн руб.), экономия составила лишь 284,4 млн руб. Иными словами, в первом случае эффективность равна 80%, а во втором — всего 4,7%.

В таблице 4 приведены средние по пяти группам регионов показатели эффективности мероприятий по энергосбережению, а также (справочно) такие индикаторы, как доля расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах и удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату этих услуг (также — средние по каждой группе регионов значения).

Если в 2007 г. к числу доноров, т.е. регионов, которые не получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, относилось 19 субъектов Российской Федерации, то в 2012 г. — только 11: это Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Самарская, Сахалинская, Тюменская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа [10].

О большей либо меньшей активности регионов в деле модернизации ЖКХ можно судить и по такому показателю, как удельный вес объема отпуска коммунальных услуг, счет за которые выставлен по показаниям приборов учета, в общем объеме отпуска коммунальных услуг. Удельный вес объема отпуска коммунальных услуг, счет за которые выставлен по показаниям приборов учета, в общем объеме отпуска коммунальных услуг составил в 2012 г. по стране в среднем: по холодной воде — 75,8%, по горячей воде — 71%, по тепловой энергии — 54,9%.

По холодной воде наиболее высокие значения этих показателей (более 80%) были отмечены в Санкт-Петербурге и Москве; в Ставропольском и Красноярском краях; в Вологодской, Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Астраханской, Ростовской, Тюменской и Кемеровской областях; в республиках Карелия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Адыгея.

По горячей воде — в Санкт-Петербурге и Москве; в Красноярском крае; в Калининградской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Тюменской, Сахалинской областях; в республиках Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Чувашская, Алтай.

По тепловой энергии — в Москве, в Липецкой и Тюменской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан.

Внедрению прогрессивных технологий в сфере ЖКХ нередко препятствует изношенность оборудования и коммуникаций в старом жилищном фонде. Известна масса случаев, когда, несмотря на настойчивые просьбы жильцов установить индивидуальные приборы учета холодной и го-

Таблица 4

Эффективность мероприятий по энергосбережению в регионах Российской Федерации в зависимости от стоимости жилищно-коммунальных услуг на человека, 2012 г. (средние по группе значения показателей)

|

Группы регионов |

03 го х ф 03 о ГО ф т хб го >• X О. J3 5 I— о о о О |

>. X S о Е х го и * . О 5 оз о^о X М Q-S g 0X0 о Ф Ф 5 >3 о =т ^ > |

о х^ 3 ™ >s S> " х S ф о О >. ™ с га о «5 1 ф Е т 5 ° О Ф ГО О X Ф О 3 го з хо О ЕТ О з з X о хо >. о |

Удельный вес объема отпуска коммунальных услуг, счет за которые выставлен по показаниям приборов учета, в общем объеме отпуска коммунальных услуг |

о =г С ф Is 1Н ц? ;И О aS § 2 О о |

го . >i2s. ™ X о ” о 2 X о Д' li з О р ^ 3 5 го Н X X &§ 2 ГО со Ф 1 г |

5 * 8 2 с х о^ £ о 2 X >3 оз з 3 11- СК X з Ф t= О ф г |

||

|

>3 о _ о о 03 о X |

о 03 >3 ф СК о |

со F о а. = $ н ° |

|||||||

|

I. Регионы со стоимостью ЖКУ до 1200 руб. на человека в месяц |

1060,1 |

7,9 |

5,6 |

55,1 |

46,0 |

36,5 |

26,8 |

91,8 |

29,2 |

|

II. Регионы со стоимостью ЖКУ от 1200 до 1400 руб. на человека в месяц |

1295,4 |

8,6 |

5,4 |

63,2 |

54,6 |

50,8 |

41,6 |

215,6 |

19,3 |

|

III. Регионы со стоимостью ЖКУ от 1400 до 1500 руб. на человека в месяц |

1443,2 |

9,5 |

6,4 |

61,7 |

45,4 |

43,8 |

25,4 |

372,1 |

6,8 |

|

IV. Регионы со стоимостью ЖКУ от 1500 до 2000 руб. на человека в месяц |

1724,2 |

9,3 |

7,1 |

68,1 |

51,5 |

53,4 |

59,0 |

318,5 |

18,5 |

|

V. Регионы со стоимостью ЖКУ свыше 2000 руб. на человека в месяц |

3359,1 |

9,9 |

11,7 |

53,2 |

46,4 |

42,2 |

48,5 |

589,3 |

8,2 |

Источники: [7, с. 245–246, 249–250, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 271, 272]; [10].

Примечание к табл. 4.

I группа: Брянская, Пензенская, Ульяновская области; Краснодарский край; республики Удмуртская, Чувашская, Дагестан, Чеченская, Кабаpдино-Балкаpская, Севеpная Осетия — Алания, Калмыкия.

II группа: Калинингpадская, Псковская, Ярославская, Кировская, Оpловская, Рязанская, Тамбовская, Белгоpодская, Курская, Воронежская, Липецкая, Саратовская, Астраханская, Курганская, Свеpдловская, Челябинская, Иркутская области; Алтайский край; республики Мордовия, Башкортостан, Марий Эл, Адыгея, Хакасия.

III группа: Вологодская, Костpомская, Владимиpская, Смоленская, Твеpская, Калужская, Тульская, Ростовская, Волгогpад-ская, Оpенбуpгская, Омская и Кемеpовская области; Ставpопольский кpай; республики Каpачаево-Чеpкесская и Тыва.

IV группа: г. Санкт-Петербург; Аpхангельская, Ленингpадская, Ивановская, Нижегоpодская, Самаpская, Тюменская, Томская, Новосибиpская области; Пермский, Красноярский, Забайкальский и Приморский края; Евpейская автономная область, республики: Каpелия, Коми, Татарстан и Бурятия.

V группа: г. Москва, Московская, Мурманская, Новгородская, Магаданская, Сахалинская и Амурская области; Камчатский и Хабаровский края; республики Ингушетия, Алтай и Саха (Якутия); Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

рячей воды, а также газовые счетчики (даже за свой счет), работники ДЕЗ, ссылаясь на изношенность коммуникаций, отказывали в их установке.

Отличительной чертой современного этапа российской реформы ЖКХ стало то, что при непрерывно растущих тарифах на жилищно-коммунальные услуги редко наблюдается повышение качества этих услуг. Повсеместное внедрение приборов учета — это одно из важных направлений модернизации ЖКХ. Приборы учета на электричество, газ, холодную и горячую воду, тепло позволяют потребителю ясно и четко видеть прямую связь между количеством реально потребленных им коммунальных услуг и величиной платы за них, стимулируют потребителя экономно расходовать соответствующие блага. Таким образом достигается не только экономическая, но и социальная эффективность в сфере ЖКХ.

Список литературы Социальная эффективность сферы жилищно-коммунального обслуживания

- Каменева Е.А. и др. Финансовая устойчивость организаций: теория и подходы к оценке (на примере ЖКХ России). М.: Научные технологии, 2013. 165 с. EDN: RSFREX

- Schmid C. (2009) Co-ordination problems between European and national private law: a Scenario to be avoided in the Europeanisation of Tenancy Law / Доступно: http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/TenancyLawProject/CoordinationProblemsSchmid.pdf (дата обращения: 09.06.2014).

- Kemp P. (2004), Private Renting In Transition / Coventry, Chartered Institute of Housing.

- Stephens M. et al. (2005), Lessons from the past, challenges for the future for housing policy: An evaluation of English Housing Policy 1975-2000 / London, Office of the Deputy Prime Minister.

- Haffner M. et al. (2008) Rent Regulation: The Balance between Private Landlords and Tenants in Six European Countries/ European Journal of Housing Policy, 8 (2). P. 217-233.