Социальная мобильность и конкурс "Лидеры России"

Автор: Лавров И.А., Крыштановская О.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Управление развитием человеческого потенциала

Статья в выпуске: 2 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение: прекращение существования Советского Союза вызвало деструктивные последствия для социальной мобильности: границы социальных классов стали расплывчаты, а новые социальные лифты не созданы. Особенно острой эта проблема оказалась для высшей части правящего класса: он остался без работающих инструментов поиска и подготовки кадров, а общество - без понимания принципов отбора и продвижения наверх. С 2000-х годов началась активная государственная работа по институционализации новых каналов мобильности. Однако их закрытость и непрозрачность не в полной мере способствовали решению имеющихся проблем. Осознание этих ограничений вызвало к жизни новый механизм социальной мобильности - конкурс «Лидеры России».

Социальная стратификация, социальная мобильность, социальный лифт, правящий класс, механизмы рекрутирования, лидеры России, политическая элита

Короткий адрес: https://sciup.org/147246756

IDR: 147246756 | УДК: 316.454.2 | DOI: 10.17072/2218-9173-2023-2-292-310

Текст научной статьи Социальная мобильность и конкурс "Лидеры России"

,

2 ,

,

2 ,

После распада СССР существовавшие в советский период ценности и нормы были разрушены, а многие из новых аспектов уклада российского общества до сих пор находятся на стадии формирования и институционализации. Это касается и вопросов, связанных с социальной стратификацией. Заменить принятую в Советском Союзе схему устройства общества «рабочий класс – крестьянство – прослойка интеллигенции» была призвана западная классовая модель «высший класс – средний класс – низший класс». Но эта модель в постсоветском обществе вызвала существенные противоречия и искажения самоидентификации. Деинституционализованной оказалась не только стратификационная структура общества, но и функционировавшие механизмы социальной мобильности. В особенности эта проблема коснулась правящего сегмента высшего класса: он остался без работающих инструментов поиска и подготовки кадров, а общество – без понимания принципов отбора и продвижения наверх. Советская система восходящей политической мобильности представляла собой разветвленную сеть социальных механизмов идеологической и профессиональной подготовки начиная с юного возраста. С семи лет ребенок оказывался в рядах октябрят, а в десять вступал в пионеры. Следующим шагом был Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (комсомол), после чего, пройдя все «социальные сита»1, молодой человек уже мог вступить в КПСС. Дальнейшее профессиональное развитие осуществлялось при помощи партийных школ (ВПШ и ВКШ) и образовательных кузниц партийных кадров (Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР, Академия общественных наук при ЦК КПСС). Эта всесоюзная система мобильности перестала существовать вместе с государством, и общество лишилось понятных социальных лифтов.

Страна в период 1990-х годов фактически оказалась в ситуации кадрового голода, формирование истеблишмента приобрело стохастический характер. Многие опытные чиновники заменялись случайными людьми из числа родственников, знакомых, сослуживцев и однокурсников, возникали корпоративные кланы. Трансформация модели социальной стратификации и отсутствие прозрачных механизмов социальной мобильности привели к тому, что в общественном сознании многих россиян правящий класс до сих пор остается делегитимированным. Чиновники и политики первой величины, выполняющие работу высокой ответственности, многими не признаются заслуживающими общественного уважения. По результатам наших прошлых авторских исследований2 мы выявили позицию российской студенческой молодежи, которая считает, что карьерных успехов в российской политике возможно добиться в основном за счет родственно-дружеских связей и наличия больших финансовых активов. Молодые люди полагают, что успешность продвижения по политической карьерной лестнице в нашем обществе не зависит от личных профессиональных качеств, тем самым лишая в своем мировоззрении этих качеств представителей правящей части высшего класса. Делегитимация правящего класса делает общество нестабильным, полным критического скептицизма и нигилизма.

С 2000-х годов началась систематическая работа по созданию системы подготовки кадров для государственной работы. Была сформирована Комиссия при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы, многоуровневая программа кадрового резерва, восстановлена президентская программа в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации для подготовки управленческих кадров и пр. Однако созданная система кадровых резервов являлась закрытой и преимущественно обеспечивала продвижение специалистам, которые уже были включены в структуры власти, перемещая их с более низких позиций на более высокие. По данным нашего исследования3, на 2020 год 76,4 % участников программы кадрового резерва Президента Российской Федерации и 95,2 % кадрового резерва федерального уровня уже находились на государственной службе на момент включения в резерв. Непрозрачность программ и ограниченность их социальных источников для рекрутирования, то есть социальных групп, из которых пополняется состав истеблишмента страны, не способствовали преодолению проблемы делегитимации правящего класса. Ввиду закрытости отбора участников указанных программ изменений в общественном мнении произойти не могло: процессы селекции и подготовки развивались за кулисами, что закрепляло представление о факторах непотизма и клиентелизма, придающих карьерному продвижению импульс. Социальная база, из которой истеблишмент обеспечивал свое пополнение, оставалась узкой, что ограничивало эффективность управления в специфических отраслях.

Эти процессы обнажают проблему социальной мобильности в современном российском обществе. У людей, в особенности молодых, утрачивается мотивация к продвижению по социальной иерархии. Как идти наверх, если остается неясным, что собой этот верх представляет и каковы критерии его определения? Зачем двигаться вверх, если там нет достойных людей, которых возможно принять за эталон, а от профессиональных качеств ничего не зависит? Эта проблема обоюдоострая: проявляясь в общественной демотивации, она несет неблагоприятные последствия и для государственных структур. Для выполнения своих общественных функций органы власти нуждаются в постоянном притоке, обновлении и ротации кадров. Старшее поколение истеблишмента постепенно уходит, в некоторых отраслях, особенно связанных с цифровыми технологиями, востребованы «новые люди». В создавшейся ситуации проблема обновления команды управленцев становится одной из приоритетных, и необходимо создавать «скамейку запасных», без которой устойчивое поступательное движение страны будет невозможно.

Осознание этих ограничений вызвало к жизни принципиально новую программу. В 2017 году по инициативе Президента Российской Федерации официально стартовал конкурс «Лидеры России». На основе анализа нормативных документов, регламентирующих проведение конкурса, можно заключить, что он создавался как публичный механизм селекции кадров, который открывает дорогу на государственную службу всем желающим. Конкурс проводится ежегодно, за период его существования прошло четыре сезона, в которых приняло участие в общей сложности более 800 тыс. человек, а победителями стали 419. Основная задача конкурса – выявление наиболее перспективных управленцев в пределах всей страны и дальнейшая поддержка их профессионального развития. Организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей», учрежденная в 2018 году4. По итогам конкурса победители получают образовательный грант в размере 1 млн рублей для повышения квалификации по специализированным образовательным программам для управленцев и год наставничества от представителя истеблишмента страны.

Цель нашего исследования – оценить роль конкурса «Лидеры России» в качестве канала восходящей мобильности. Способствует ли этот новый социальный лифт преодолению проблемы кадрового дефицита и делегитимации правящего класса? Является ли он открытым меритократическим механизмом карьерного продвижения в России, который мотивирует восходящую политическую мобильность? Или же этот конкурс – элемент государственного пиара, создающий образ равных и открытых возможностей для всех и легитимирующий политические карьерные продвижения?

Мы предполагаем, что верно и то, и другое. «Лидеры России» в действительности выполняют функции поиска, отбора, подготовки и продвижения кадров государственной службы на конкурсной основе. Наиболее талантливые и мотивированные молодые люди имеют возможность получить значительный импульс к развитию своей профессиональной карьеры. Однако внутри конкурса существует и поток иного типа. Это люди, которые уже состоят на государственной службе, и представители крупных государственных корпораций. Для них значимым фактором продвижения в конкурсе является не меритократический принцип, а патрон-клиентские отношения. Победа в конкурсе для них выполняет функцию легитимации их дальнейших карьерных передвижений.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Осмысление социальной мобильности как общественного феномена имеет многовековую традицию в научной истории. Фундаментальные работы, посвященные процессам перемещения индивидов и групп между стратами, и ставшие теоретической рамкой исследования были опубликованы П. А. Сорокиным (Сорокин, 2005; Sorokin, 2019), С. М. Липсетом и Р. Бендиксом (Lipset and Bendix, 2018), Р. Эриксоном и Дж. Голдтропом (Erikson and Goldthorpe, 2019), П. Бурдье (Reed-Danahay, 2019), Э. Гидденсом (Giddens, 2019), Р. К. Мертоном (Crothers, 2020), Р. Брином (Breen, 2019) и многими другими. В российском научном сообществе эта тема приобрела особую актуальность после распада Советского Союза. Тектонические сдвиги, произошедшие в российском обществе, повлекли за собой активную реакцию российских ученых. Важнейшие работы на эту тему были написаны Т. И. Заславской (Заславская, 1997), З. Т. Голенковой (Голенкова и др., 1999), В. В. Радаевым и О. И. Шкаратаном (Радаев и Шкаратан, 1995) и др. Основанная исследователями практика изучения социальной стратификации и мобильности находит свое продолжение в анализе современного российского социума. Например, в работах (Мареева, 2018; Тихонова, 2018; Гимпельсон и Чернина, 2020; Черныш, 2021; Козырева и Смирнов, 2022).

В нашем исследовании мы фокусируемся на проблеме социальной мобильности в российском обществе, которая также имеет достаточно высокий уровень разработанности. Большинство исследователей солидарны в том, что социальный бассейн, из которого рекрутируется политическая элита страны, узок, лимитирован и охватывает сильно ограниченный набор социальных групп. Этой позиции в своей работе придерживается А. В. Дука, констатирующий, что в начале 2010-х «произошло сужение бассейна рекрутирования элит», который стал ограничиваться высшими экономическими группами и «этнически своими» (для национальных республик) (Дука, 2014, с. 224). Д. В. Покатов характеризует этот период как «корпоративную персоно-кратию», при которой ключевым социальным источником пополнения правящего класса становится бизнес-элита, в особенности в регионах (Покатов, 2019, с. 90). Д. Б. Тев отмечает, что в конце 2010-х годов доминируют «тенденции внутреннего рекрутирования», а «основным источником элитных кадров служат административные структуры, прежде всего федеральные» (Тев, 2016, с. 127). Сейчас мы наблюдаем процессы постепенного расширения бассейна рекрутирования, «каналы вертикальной мобильности, способные привести человека в политику, связаны с системой образования, с успехами в профессии, с общественной деятельностью, с членством в партиях» (Крыштановская и Лавров, 2021, с. 26).

Западные исследователи также проявляют высокий интерес к вопросам формирования и рекрутинга российского правящего класса. Е. Хаски отмечает, что отличительной чертой формирования истеблишмента в России является преобладание карьерных траекторий политиков внутри государственного аппарата, которое он называет vedomstvennost’ (Huskey, 2010, p. 371). Он сообщает, что в 2008 году около половины состава Правительства Рос- сийской Федерации5 были инсайдерами, под которыми он понимает людей, выстроивших всю свою профессиональную карьеру на государственной службе и не имеющих иного опыта работы (Huskey, 2010, p. 364). По его мнению, это свидетельствует о широком охвате патрон-клиентскими отношениями российской политической системы, что подтверждает узость социальных бассейнов рекрутирования. П. Ратленд также подчеркивает ограниченность социальных групп, формирующих правящую элиту в России. К ним он причисляет ближний круг Путина, олигархов, силовиков и государственных бюрократов, указывая, что эти группы могут пересекаться (Rutland, 2018, p. 273). Многие западные исследователи сходятся во мнении о преобладающей роли силовых ведомств в качестве источника формирования российской элиты, называя выходцев из этих структур в своих работах siloviki (Renz, 2006; Bremmer and Charap, 2007; Rivera and Rivera, 2014; Taylor, 2017). С. Фортескью по результатам исследования биографий чиновников в пяти федеральных министерствах6 приходит к выводу, что 34 % из них лично знали своего нового начальника до приема на службу (Fortescue, 2020, p. 375). В своей работе он приводит в том числе примеры, связанные с конкурсом «Лидеры России». В частности, победитель конкурса 2017–2018 годов Павел Сорокин в 2018-м был назначен на должность заместителя министра энергетики Российской Федерации Александра Новака. Однако уже с 2015 года Сорокин занимал должность директора Аналитического центра ТЭК ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России и входил в команду Новака на переговорах с ОПЕК (Fortescue, 2020, p. 376). В своей статье Фортескью описывает еще несколько случаев карьерного продвижения подобного характера.

Как новый канал социальной мобильности «Лидеры России» вызывают интерес и у отечественных исследователей. Н. Н. Опарина и Е. А. Панова считают, что вместе с организацией этого конкурса фактически в России был запущен механизм функционирования реальных социальных и карьерных лифтов для развития и продвижения молодых лидеров-управленцев (Опарина и Панова, 2019). И. С. Палитай и его коллеги, исследующие формирование российской политической элиты, причисляют конкурс к форме поддержки молодежных инициатив и рекрутирования молодых лидеров (Палитай и др., 2020). Ю. В. Ирхин пишет о том, что конкурс способствует поиску и отбору инновационных лидеров, востребованных политической системой (Ирхин, 2019). В целом непосредственно конкурсу посвящен очень небольшой объем академических работ, что позволяет заключить, что его научная разработка в качестве социального лифта в современной России находится на начальном этапе.

Для исследования конкурса «Лидеры России» в качестве канала социальной мобильности в России нами был использован социологический биогра- фический метод. Под биографическим методом в социологии обычно понимается качественный метод исследования, приближенный к методу устной истории (Oral History), – когда при помощи биографической информации, полученной из дневников, мемуаров, автобиографий или нарративных интервью, анализируется субъективная составляющая различных социальных процессов (Рождественская, 2012). В нашей работе мы подходим к использованию биографического метода несколько с другой стороны. Мы рассматриваем биографию человека как последовательность секвенциальных событий, его жизненный путь, включающий в себя конкретные социальные события, например год и место рождения, получение высшего образования, трудоустройство и т. д. Соответственно при сборе биографических сведений о конкретной социальной группе анализируется не отдельная биография с целью осмысления субъективного контекста происходивших событий, а агрегированная совокупность жизненных путей, позволяющая описать объективные социальные факты и тренды. В нашем исследовании были проанализированы биографии 313 победителей конкурса «Лидеры России» (с 2017 по 2020 год)7. Вся доступная информация была собрана из открытых источников в сети Интернет8, формализована, классифицирована, закодирована и введена в специально созданную базу данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

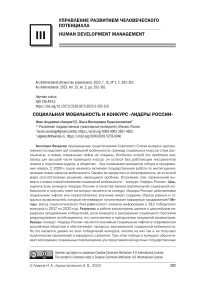

Омоложение кадров. Возрастной анализ победителей конкурса «Лидеры России» демонстрирует, что группа рожденных в 1980-е годы становится основным источником формирования пула перспективных политических кадров (61,6 %). При этом значимую долю среди победителей представляет профессионально юное поколение 1990-х (8,9 %), а доля рожденных в 1960-х среди победителей незначительна (3,4 %). Представителей 1950-х и более ранних годов рождения среди победителей конкурса нет (рис. 1). Средний возраст победителя конкурса – 38 лет. Исследование актуальной политической элиты страны9, использующее биографии членов Правительства Российской Федерации (включая председателя и его заместителей, министров, директоров служб и руководителей агентств), руководителей Администрации Президента Российской Федерации, глав регионов, депутатов Государственной Думы 8-го созыва и сенаторов Совета Федерации, установило, что средний возраст представителя истеблишмента России – 54 года. Следовательно, средняя разница в возрасте между представителем политической элиты России и победителем конкурса «Лидеры России» – 16 лет. Заметим, что 16 лет – это очень существен- ный показатель и с социальной точки зрения: представитель поколения 1980-х имел принципиально иную социализацию, он развивался и проходил профессиональное становление уже в реалиях современной России, ему более присущи прогрессивные и рыночные ценности. Таким образом, на основании возрастного анализа можно заключить, что конкурс «Лидеры России» выполняет функцию омоложения кадрового состава элиты – функцию, которая в значительно меньшей степени до этого выполнялась программой кадрового резерва.

Рис. 1. Возрастное распределение среди победителей конкурса «Лидеры России» (%) / Fig. 1. “The Leaders of Russia” competition winners by age groups (%)

Источник: собственные расчеты авторов.

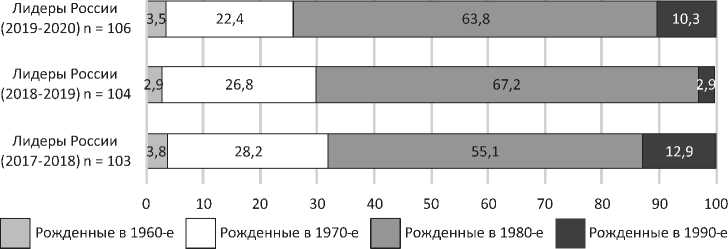

Выравнивание гендерной асимметрии. Если в действующей политической элите в целом женщины составляют примерно 6,5 %, то среди победителей конкурса их в среднем 16,6 % (рис. 2). Причем из года в год этот показатель растет, достигнув к 2020-му 24,5 %, что может указывать на наличие тренда увеличения количества женщин в российской политической системе. Значимо и то, что среди 52 женщин-победительниц конкурса 13 (25 %) были впервые кооптированы в структуры власти. Это высокий показатель, поскольку среди мужчин доля, впервые получивших политическое назначение равна 11,9 %. Таким образом, становится возможным назвать конкурс «Лидеры России» значимым социальным лифтом в политику для женщин, который обеспечивает их инкорпорацию и дальнейшее продвижение.

Рис. 2. Гендерное распределение среди победителей конкурса «Лидеры России» (%) / Fig. 2. “The Leaders of Russia” competition winners by gender (%)

Источник: собственные расчеты авторов.

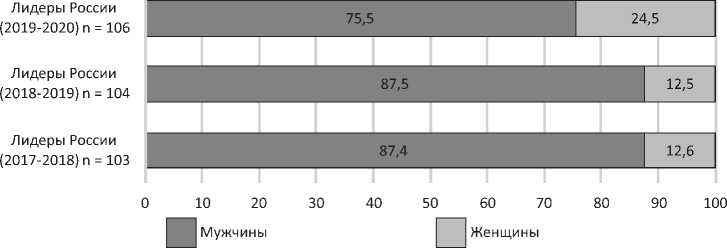

Инкорпорация новых людей. До участия в конкурсе на государственной службе находилось 11,5 % победителей, для которых конкурс стал инструментом движения от более низких позиций к высоким. Для Президентского кадрового резерва этот же показатель равен 76,4 %, что свидетельствует о концептуально иной функции «Лидеров России» в современной системе восходящей социальной мобильности, заключающейся в открытом наборе перспективных управленческих кадров. Еще более значимым показателем является то, что после победы в конкурсе на различные государственные должности были приглашены 13,8 % тех, кто прежде не имел такого опыта. Этот показатель достиг своего пика в первом сезоне (2017–2018 годы), после которого более чем каждый пятый победитель был кооптирован в политическую систему (рис. 3). Произошел всплеск политического трудоустройства победителей, так как до этого функция открытого поиска и отбора кандидатов на замещение политических должностей не имела системного характера, что обусловливало кадровый дефицит и запрос на новые управленческие кадры. Кроме того, поскольку в хронологическом порядке конкурс 2017–2018 годов был первым, то победители провели большее количество времени в «резерве» для дальнейшего развития политической карьеры. Возможно предположить, что данный показатель среди победителей более поздних конкурсов тоже будет расти. Такой процент абсорбирования системой «Лидеров России» говорит об эффективности нового механизма с точки зрения привлечения и инкорпорации людей, не имевших опыта государственной службы.

Рис. 3. Доля впервые инкорпорированных в политическую систему после победы в конкурсе «Лидеры России» (%) / Fig. 3. Proportion of first-time entrants into the political system after winning the “Leaders of Russia” competition (%)

Источник: собственные расчеты авторов.

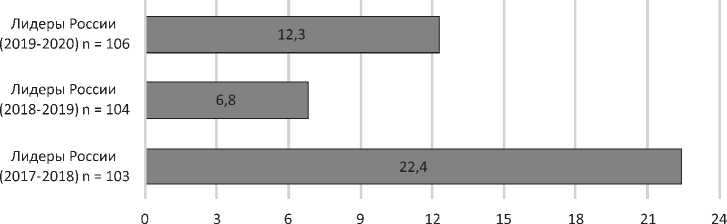

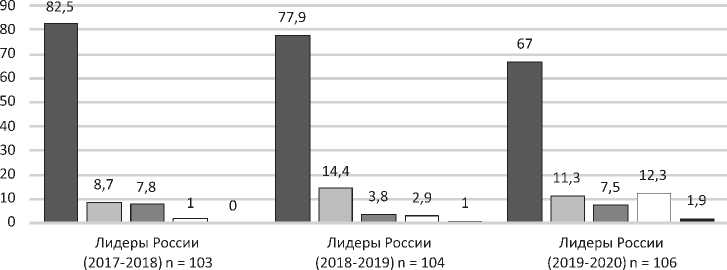

Расширение социального бассейна для рекрутирования. Основную долю победителей конкурса «Лидеры России» составляют представители бизнес-сферы – их 75,7 %. В бизнес-сферу мы включили организации, деятельность которых направлена на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Это люди, занимающие руководящие посты, обладающие управленческими квалификациями и рыночным мышлением. Кроме них, среди победителей конкурса стоит выделить представителей общественных и научно-образовательных организаций. Под представителями общественных организаций мы понимаем волонтеров, сотрудников различных фон- дов, ассоциаций, профсоюзов, работающих в некоммерческих организациях. Их среди победителей конкурса 6,4 %. В своих исследованиях мы наблюдаем, что волонтерство и общественная деятельность из года в год приобретают все более устойчивый статус социального лифта для молодых людей, аккумулируя молодежную энергию в позитивное для государства русло, стимулируя активную общественную деятельность и становясь фундаментом молодежной политики. Значительна среди победителей доля работников вузов, школ и исследовательских центров – их 5,4 %. Они носители академического мышления, продвигающие российскую науку и передающие свои знания новым поколениям. Стоит отметить, что доля представителей бизнес-сферы среди победителей конкурса из года в год снижается – с 82,5 % в конкурсе 2017–2018 годов до 67 % в конкурсе 2019–2020 годов. Заменяют их работники сферы науки и образования, увеличившие свою долю с 1 % в 2017–2018 годах до 12,3 % в 2019–2020 годах (рис. 4). Государство при отборе управленцев расширяет социальный бассейн для рекрутирования, и есть основания предполагать, что этот тренд сохранится, а конкурс «Лидеры России» продолжит насыщать органы власти людьми с разными типами мышления.

Рис. 4. Сфера работы до участия в конкурсе победителей конкурса «Лидеры России» (%) / Fig. 4. Employment sphere prior to participation in “The Leaders of Russia” competition (%)

Бизнес

Органы власти

Общественные организации

Образование/наука

Другое

Источник: собственные расчеты авторов.

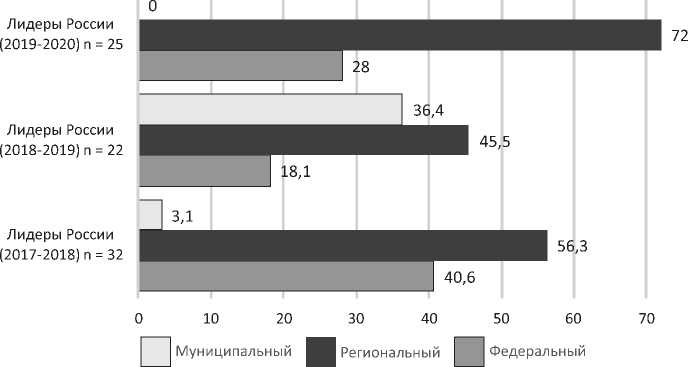

Обеспечение всех уровней власти. Следует отметить, что каждый сезон конкурса «Лидеры России» имеет свою специфику в уровне политических должностей, которые занимают его участники после победы. Большинство из них (58,2 %) назначаются на должности регионального уровня (рис. 5). Многие победители получают приглашение из регионов, чаще всего родных для них, занять должности заместителей глав регионов или руководителей департаментов в региональной администрации. 30,4 % продолжают карьеру в органах федеральной власти, как правило получая должности руководителей департаментов в министерствах. Особо высокое значение этого показателя было отмечено по результатам первого конкурса (2017–2018 годы): 40,6 % победителей продолжили работу в федеральных ведомствах. Среди них шестеро заняли должности заместителей федеральных министров

(энергетики, здравоохранения, экономического развития, строительства и цифрового развития). Это свидетельствует о высокой роли пула победителей конкурса для «второго этажа» федеральной исполнительной власти. Имея в виду политическую молодость победителей конкурса, можно с уверенностью отнести их к высокоперспективной группе чиновников, которые будут претендовать на повышение своего статуса в ближайшее десятилетие. Конкурс 2018–2019 годов стал поставщиком кадров для муниципальной власти: 36,4 % победителей продолжили политическую карьеру именно на этом уровне. Наиболее распространенный трек – это приглашение мэра столицы региона, в основном родного, с последующим назначением на должность его заместителя. Стоит особо выделить кейс Нижнего Новгорода – родного города первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации С. В. Кириенко, идейного вдохновителя и создателя конкурса. Трое победителей конкурса были назначены именно в администрацию Нижнего Новгорода, а один из них, Ю. В. Шалабаев, в 2020 году стал главой города.

Рис. 5. Уровень власти, к которому относится должность, занимаемая победителями конкурса «Лидеры России» (%) / Fig. 5: Level of authority to which the job position occupied by “The Leaders of Russia” competition winners belongs (%)

Источник: собственные расчеты авторов.

Два потока мобильности. По результатам проведенного исследования можно говорить о наличии двух гетерогенных потоков социальной мобильности, образуемых конкурсом «Лидеры России». Они включают отличающиеся социальные группы, для каждой из которых конкурс выполняет разные функции.

Первый поток состоит из людей, которые не имели опыта государственной службы и работы в государственных корпорациях. Их 56,9 %. Государство, осознавая ограниченность и истощаемость имевшихся социальных источников для кооптации, которыми оперировала система обеспечения восходящей мобильности, создает новый механизм, призванный увеличить площадь социального бассейна рекрутирования. Значительную долю людей, формирующих первый поток, составляют уроженцы российских регионов, которые до этого не имели отчетливо выраженного централизованного социального лифта. Таким образом, истеблишмент расширяет географию поиска талантливых управленцев, вовлекая в процесс инкорпорации специалистов со всей территории России. Но социальный бассейн расширяется не только географически, но и за счет профессионального опыта победителей конкурса. Подавляющее большинство из них – успешные частные предприниматели, сотрудники коммерческих и некоммерческих организаций, вузов, школ и медицинских учреждений. Первый поток – это своего рода «чистый лист» для органов власти. Государство предоставляет социальный лифт с широкими критериями входа в него, отбирает наиболее способных претендентов, после чего при помощи грантов на специализированные образовательные программы и системы наставничества проводит в том числе идеологическую подготовку претендентов, которые впоследствии формируют управленческий резерв страны. Можно сказать, что подобный механизм рассчитан не только на кооптацию (поиск, отбор, подготовку и назначение на государственную должность), но и на мировоззренческую ассимиляцию.

Второй поток – это люди, уже состоящие на государственной службе или имеющие опыт работы в крупных государственных корпорациях и организациях, большинство акций которых находится в федеральной собственно-сти10. Их 43,1 %. Они «жители» государственной системы, для которых победа в конкурсе играет принципиально иную роль. Конкурс «Лидеры России», кроме функций поиска, отбора, подготовки и инкорпорации наиболее перспективных кадров, осуществляет и легитимацию карьерного продвижения. Чиновнику или служащему государственной корпорации не требуется проходить процедуры публичных выборов для профессионального повышения, решение о его продвижении принимает вышестоящий руководитель в организационной иерархии. Но если карьерное перемещение связано со значительным повышением социального статуса и приобретением существенных полномочий, то ему способствует прочное обоснование. Подобное назначение можно охарактеризовать как переход в высшую общественную страту, который становится предметом публичного поля. В таком случае победа в конкурсе «Лидеры России» – это социальный капитал, свидетельствующий о конкурентных преимуществах победителя, а сам конкурс – инструмент легитимации карьерного продвижения, за которым могут стоять факторы иного характера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что конкурс «Лидеры России» выступает в роли значимого социального лифта в современном российском обществе и обеспечивает процессы вертикальной соци- альной мобильности. Конкурс расширяет социальные источники, кооптируемые в органы власти, путем инкорпорации в политическую систему людей, которых мы назовем аутсайдерами. Эти люди никогда не занимали должности государственной службы, зато у них обширный профессиональный опыт в частном бизнесе, общественных организациях, научных и образовательных учреждениях. Большинство победителей конкурса, получивших политические назначения, представители когорты 1980–90-х годов рождения, что свидетельствует о содействии конкурса омоложению государственного аппарата. «Лидеры России» способствуют продвижению в органы власти женщин, становясь существенным лифтом их политической карьеры. Таким образом, можно сказать, что конкурс в действительности служит инструментом преодоления существующих проблем, связанных с поиском, отбором и подготовкой управленческих кадров.

Но основывается ли этот отбор на меритократических принципах? На наш взгляд, лишь отчасти. Вслед за западным исследователем С. Фортескью, который приводит частные примеры патрон-клиентских отношений, сформировавшихся до участия в «Лидерах России», мы видим, что около половины победителей уже состояли на государственной службе или являлись сотрудниками крупных государственных корпораций (назовем их инсайдерами). Стоит предупредить, что имеющегося у нас эмпирического материала недостаточно, чтобы судить о наличии пристрастности для всего этого потока, однако его величина позволяет говорить о недостаточной прозрачности движущих сил внутри конкурса. Мы считаем, что в данном случае конкурс выполняет функцию легитимации карьерных продвижений инсайдеров, которая нуждается в дальнейшем исследовании.

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтверждается. Наиболее талантливые и мотивированные аутсайдеры имеют возможность получить существенный импульс к развитию своей профессиональной карьеры: «Лидеры России» выполняют функции поиска, отбора, подготовки и продвижения кадров государственной службы на конкурсной основе. Но к ним примыкает практически равная доля инсайдеров, для которых значимым фактором продвижения являются патрон-клиентские отношения.

Список литературы Социальная мобильность и конкурс "Лидеры России"

- Гимпельсон В. Е., Чернина Е. М. Положение на шкале доходов и его субъективное восприятие // Журнал Новой экономической ассоциации. 2020. № 2. С. 30-56. https://doi.org/10.31737/2221-2264-2020-46-2-2.

- Голенкова З. Т. Витюк В. В., Черных А. И. и др. Социальное расслоение и социальная мобильность. М.: Наука, 1999, 191 с.

- Дука А. В. Постсоветская элита: институционализация и рекрутирование // Политические институты России и Франции: традиции и современность: сб. науч. тр. / Отв. ред. Д. В. Ефременко, Н. Ю. Лапина. М.: Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН, 2014. С. 203-228.

- Заславская Т. И. Социальная структура современного российского общества // Общественные науки и современность. 1997. № 2. С. 5-23.

- Ирхин Ю. В. «Лидеры России»: новые кадры для решений новых управленческих задач // Вопросы политологии. 2019. Т. 9, № 4. С. 640-648.

- Козырева П. М., Смирнов А. И. Человек уважаемый: динамика и особенности самоидентификации, 1994-2020 гг. // Социологический журнал. 2022. Т. 28, № 2. С. 8-25. https://doi.Org/10.19181/socjour.2022.28.2.8984.

- Крыштановская О. В., Лавров И. А. Политическая карьера для поколения интернета // Цифровая социология. 2021. Т. 4, № 4. C. 18-27. https://doi. org/10.26425/2658-347X-2021-4-4-18-27.

- Мареева С. В. Социальные неравенства и социальная структура современной России в восприятии населения // Вестник Института социологии. 2018. Т. 9, № 3. С. 101-120. https://doi.org/10.19181/vis.2018.26.3.527.

- Опарина Н. Н., Панова Е. А. «Лидеры России» как инструмент рекрутирования государственных менеджеров нового поколения // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2019. Т. 8, № 1. С. 19-24. https://doi.org/10.12737/article_5c504cafc80b01.74072495.

- Палитай И. С., Попова С. Ю., Селезнева А. В. Рекрутирование молодых политических лидеров в современной России: каналы, формы, технологии // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 455. С. 68-77. https://doi.org/10.17223/15617793/455/10.

- Покатов Д. В. Рекрутирование современной российской политической элиты как ротация политической и административно-корпоративной элитных групп [Электронный ресурс] // Власть и элиты. 2019. Т. 6, № 1. С. 71-97. https://doi.org/10.31119/pe.2019.6-1.

- Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. М.: Наука, 1995. 240 с.

- Рождественская Е. Ю. Биографический метод в социологии. М.: НИУ ВШЭ, 2012. 380 с.

- Сорокин П. А. Социальная мобильность / Пер. с англ. М. В. Соколовой. М.: Academia, 2005. 588 с.

- Тев Д. Б. Федеральная административная элита России: карьерные пути и каналы рекрутирования // Полис. Политические исследования. 2016. № 4. C. 115-130. https://doi.org/10.17976/jpps/2016.04.10.

- Тихонова Н. Е. Модель субъективной стратификации российского общества и ее динамика // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2018. № 1-2. С. 17-29. https://doi.org/10.24411/2070-5107-2018-00001.

- Черныш М. Ф. Институциональные основы неравенства в современном обществе // Мир России. Социология. Этнология. 2021. Т. 30, № 3. С. 6-28. https://doi.org/10.17323/1811-038X-2021-30-3-6-28.

- Breen R. Social mobility in Europe // Social stratification, class, race, and gender in sociological perspective / Ed. by D. Grusky. New York: Routledge, 2019. P. 464-479.

- Bremmer I., Champ S. The siloviki in Putin's Russia: Who they are and what they want // The Washington Quarterly. 2007. Vol. 30, № 1. P. 83-92.

- Crothers C. Reintroducing Robert K. Merton. New York: Routledge, 2020. 186 p.

- Erikson R., Goldthorpe J. H. Trends in class mobility: The post-war European experience // Social stratification, class, race, and gender in sociological perspective / Ed. by D. Grusky. New York: Routledge, 2019. P. 344-372.

- Fortescue S. Russia's civil service: Professional or patrimonial? Executive-level officials in five federal ministries // Post-Soviet Affairs. 2020. Vol. 36, № 4. P. 365388. http://doi.org/10.1080/1060586X.2020.1757314.

- Giddens A. The class structure of the advanced societies // Social stratification, class, race, and gender in sociological perspective / Ed. by D. Grusky. New York: Routledge, 2019. P. 152-162.

- Huskey E. Elite recruitment and state-society relations in technocratic authoritarian regimes: The Russian case // Communist and Post-Communist Studies. 2010. Vol. 43, № 4. P. 363-372. http://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2010.10.004.

- Lipset S. M., Bendix R. Social mobility in industrial society. New York: Rout-ledge, 2018. 342 p.

- Reed-DanahayD. Bourdieuandsocialspace:Mobilities,trajectories,emplacements. New York: Berghahn Books, 2019. 170 p. https://doi.org/10.3167/9781789203530.

- Renz B. Putin's militocracy? An alternative interpretation of siloviki in contemporary Russian politics // Europe-Asia Studies. 2006. Vol. 58, № 6. P. 903-924. http:// doi.org/10.1080/09668130600831134.

- Rivera D. W., Rivera S. W. Is Russia a militocracy? Conceptual issues and extant findings regarding elite militarization // Post-Soviet Affairs. 2014. Vol. 30, № 1. P. 27-50. http://doi.org/10.1080/1060586X.2013.819681.

- Rutland P. The political elite in post-Soviet Russia // The Palgrave handbook of political elites / Ed. by H. Best and J. Higley. London: Palgrave Macmillan, 2018. P. 273-294. http://doi.org/10.1057/978-1-137-51904-7_19.

- Sorokin P. A. Social and cultural mobility // Social stratification, class, race, and gender in sociological perspective / Ed. by D. Grusky. New York: Routledge, 2019. P. 303-308.

- Taylor B. D. The Russian siloviki & political change // Daedalus. 2017. Vol. 146, № 2. P. 53-63. http://doi.org/10.1162/DAED_a_00434.

- Viktorov I., Kryshtanovskaya O. Presidential succession in Russia: Political cycles and intra-elite conflicts // Russian Politics. 2023. Vol. 8, № 1. P. 97-121. http://doi. org/10.30965/24518921-00801005.