Социальная роль врача глазами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Автор: Бабаева Светлана Вениаминовна, Медик Янина Владимировна, Мазыгула Е.П.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.10, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается структура ожиданий пациентов по отношению к социальной роли врача в русле повышения удовлетворённости качеством оказания медицинских услуг.

Удовлетворённость качеством медицинской помощи, социальная роль врача, личностные качества врача, ожидания пациентов

Короткий адрес: https://sciup.org/140189823

IDR: 140189823 | УДК: 614.23:616.12-052

Текст обзорной статьи Социальная роль врача глазами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Современные реалии здравоохранения в России выводят на первый план проблему оказания качественных медицинских услуг. ВОЗ выделяет четыре основных критерия понятия качества: выполнение профессиональных функций, использование ресурсов, контроль степени риска, удовлетворенность пациентов медицинским обслуживанием [1].

Удовлетворённость качеством медицинской помощи определяется пациентами по нескольким параметрам: быстрота оказания услуг, оснащённость необходимым оборудованием, уровень квалификации медицинских работников, удовлетворённость пациентов работой медицинского персонала всех уровней. Способом определения степени удовлетворённости является использование опросников разного типа для изучения определения потребительского мнения.

Параметр удовлетворения оказанной медицинской помощью достаточно субъективен и требует постоянно мониторинга с последующим социологическим и психологическим анализом для возможных структурных изменений. Удовлетворённость населения качеством оказания медицинских услуг является одним из критериев оценки деятельности медицинских учреждений. Показателем такой оценки является «обратная связь» с обществом в виде различных предложений, публичных дискуссий в СМИ, наград, жалоб, судебных исков и т.д. Положительные сигналы свидетельствуют о высоком качестве медицинских услуг, а негативные демонстрируют недоработки в системе управления качеством оказания медицинской помощи. Для пациентов удовлетворенность медицинскими услугами определяется тем, насколько они отвечают их потребностям, ожиданиям и являются своевременными [9, 11].

Данные факторы являются составной частью социальной роли врача. В психологии под социальной ролью понимается нормативно одобряемый образец поведения, ожидаемый окружающими от каждого, кто занимает данную социальную позицию (по должности, профессиональным, возрастным или половым характеристикам, положению в семье и т.д.). Успешность процесса общения определяется соответствием поведения взаимодействующих людей ожиданиям друг друга. Хочет или не хочет человек, но окружающие ожидают от него поведения, соответствующего определённому образцу – роли. Например: родители ожидают от ребёнка послушания, а ребёнок ожидает от родителей заботу; учитель ждёт от ученика внимания и сосредоточенности, а ученик ждёт от учителя интересного и понятного изложения материала [2].

Исполнение любой роли обязательно получает общественную оценку. Отклонение от образца осуждается или хотя бы обсуждается. Несоответствие общественным ожиданиям чаще всего воспринимается негативно, что формирует почву для возникновения конфликтов.

В медицине в процессе взаимодействия существует возможность как возникновения межличностного конфликта (врач – пациент), так и перерастания его в групповой (пациент – медучреждение). Причиной этого часто является ошибочная интерпретация ожиданий или их игнорирование. Поскольку врач находится в своей профессиональной роли добровольно, он должен хорошо понимать, каковы реальные ожидания его пациентов, и должен внутренне быть согласен с этими ожиданиями. В противном случае неизбежен внутриличностный конфликт из-за несовпадения профессиональных ролевых требований с личными потребностями и ценностями [8, 27].

Что же определяет социальную профессиональную роль врача? Прежде всего, совокупность ожиданий участников взаимодействия: врача, с одной стороны – пациента и его родственников, с другой. Ожидания врачебного сообщества от выполнения врачом своей роли отражено в медицинской деонтологии и хорошо известно специа-

листам. Именно этот взгляд на профессию предлагается студентам – медикам, в то время как ожидания и требования пациентов и их родственников по отношению к врачу нигде не сформулированы и не учитываются. Это приводит к тому, что будущий медик получает искажённое, однобокое представление о своей профессиональной роли, и у него не возникает потребности развивать в себе качества, помогающие успешно овладеть этой ролью. Недостаточное внимание будущих медиков к мнению общества по поводу «роли» врача впоследствии приводит к отсутствию стремления к установлению партнёрских отношений с пациентами [10].

Проблема осмысления социальной роли врача возникла на заре цивилизации. Этому посвящены и древнеиндийские, и древнекитайские, и древнегреческие источники [7, 22]. Этот вопрос занимал общество и в средние века и в Новое время. Общество со времён Мольера всегда пыталось донести свои взгляды на роль и место врача, используя художественные произведения, а также кино, театр и телевидение [5, 12]. К концу XX века общество взяло курс на повышение роли пациента во взаимоотношениях с врачом. В разных странах были открыты дискуссии о реальных ожиданиях пациентов от медицинского сообщества, которые необходимо учитывать для повышения качества медицинской помощи [18, 20, 26]. Так, например, в Великобритании в 2002 году в результате широкой дискуссии с привлечением как специалистов, так и общественности был принят документ «Tomorrow’s doctors», в котором прописаны новые стандарты медицинского образования и рекомендации по их реализации. Причиной необходимости реформирования подготовки врачей стал очевидный рост влияния общественных институтов в оценке качества медицинских услуг [19].

Мировому сообществу стало очевидным, что в настоящее время недостаточно серьёзных исследований по изучению ожиданий и требований общества по отношению к роли врача. В разных странах были предприняты попытки глубже изучить данную проблему. Так, в 2002 году группой исследователей штата Колорадо (США) были выявлены наиболее значимые ожидания пациентов от «врача будущего». Ими оказались заботливость, умение слушать и слышать пациента, честность и открытость в оценке состояния и перспектив лечения, цельное восприятие пациента (социальное, эмоциональное, ментальное, духовное и физическое), широкий кругозор [29]. Исследования Mayo Clinic (США) в 2006 году показали, что важнейшими качествами врача в глазах пациентов являются уверенность, эмпатия, гуманность, ориентирование на личность пациента, открытость, уважительность и основательность. Однако в этих результатах были отражены лишь качественные выводы, не подкреплённые статистическим анализом [21].

В России этим проблемам начали уделять активное внимание только в последние десятилетия, рассматривая личность врача в свете гуманизации медицинской помощи и улучшения её качества [4, 5, 10, 15, 16].

Сотрудниками кафедры биомедицинской этики РГМУ им. Н.И. Пирогова в 2008 г. был проведен социологический опрос пациентов г. Москвы по широкому спектру проблем, касающихся их отношения к врачам. Выявлен ряд основных тенденций, заслуживающих внимания каждого врача. Прежде всего, пациент всегда оценивает нравственные качества личности врача, а эффективность лечения зависит от того, насколько пациент доверяет врачу. Кроме того, пациент осознает, что нравственная культура врача, помимо его специальных знаний, непосредственно влияет на его благополучие [14].

В I МГМУ им. И.М. Сеченова в 2012году были проведены исследования, посвящённые анализу удовлетворённости пациентов, в которых использовался опросник «Safety and caring for patients in clinical environment in correlation with education of nurses», переведённый на русский язык. По результатам исследования была выявлена взаимосвязь между состоянием здоровья пациентов и их оценкой качества оказания медицинской помощи, при этом на первом месте оказалось уважительное и внимательное отношение медперсонала к пациенту [17] .

Психологическое исследование этой проблемы было проведено в 2014 году на базе ГНИЦ ПМ Минздрава России. При организации нашего исследования мы ставили целью получить количественное и качественное описание роли врача в современном российском обществе.

В исследовании приняли участие 260 пациентов кардиологического стационара: 139 мужчин и 121 женщина, страдающих различными сердечно–сосудистыми заболеваниями, в возрасте от 22-х до 86 лет, имеющих среднее и высшее образование. Исследование проводилось в два этапа.

На первом этапе была использована произвольная анкета, где больные давали в свободной форме характеристику хорошего, или даже «идеального», по их мнению, врача. Были отобраны наиболее часто встречающиеся определения, имеющие значение непосредственно для врачебной деятельности. За рамками отбора осталось всё, что касается общечеловеческих достоинств (хороший, добрый, честный, благородный и т.д.).

На втором этапе в анкете, созданной по материалам предыдущего этапа исследования, было предложено выбрать любое количество из 27 отобранных положительных качеств врача, наиболее значимых для пациента. Рассматриваемые качества относились к пяти различным группам («Эмпатические способности», «Профессионализм», «Личностные мотивирующие качества», «Внешний вид и манеры», «Стили коммуникации»), они были расположены в произвольном порядке.

Под эмпатическими способностями подразумеваются те качества, которые свидетельствуют о способности врача чувствовать больного, сопереживать ему и учитывать его состояние (тревоги, страха и др.) при взаимодействии с ним и его родственниками. Комплекс именно таких качеств позволяет индивидуально подойти к каждому пациенту. Под профессионализмом подразуме-

Табл. 1. Распределение ожидаемых качеств врача по группам

|

Эмпатические способности |

Профессионализм |

Личностные мотивирующие качества |

Внешний вид и манеры |

Стили коммуникации |

|

Внимательность Доброжелательность Тактичность Участливость Открытость |

Узкий специалист Широкий специалист Опытный Вдумчивый Знающий |

Уверенность Чувство юмора Реализм Оптимизм Пунктуальность |

Сдержанный Опрятный Тихий Громогласный Активный Спокойный Серьёзный |

Авторитарный Демократичный Твёрдый Мягкий Вежливый |

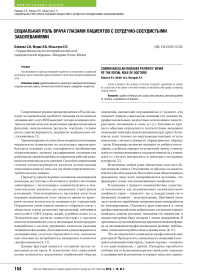

Рис. 1. Количество выборов пациентов из предложенных качеств врача

Табл. 2. Группы качеств врача, получившие наибольшее предпочтение (%)

Проведённая обработка анкет показала следующие результаты. Было сделано 3002 предпочтительных выбора (рис. 1).

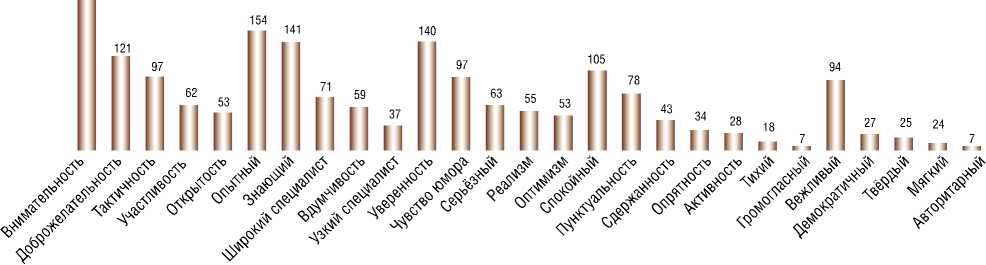

Сделанные выборы распределились согласно представленной диаграмме (рис. 2).

Пациентами было отдано предпочтение трём следующим группам: «Эмпатические способности», «Профессионализм», «Личностные мотивирующие качества врача». Наивысший показатель получили эмпатические качества, совокупная доля этих качеств составила 28%. Следующими качествами по значимости для пациентов оказались профессиональные, совокупная доля которых составила 24%. и на третьем месте находится группа личностных мотивирующих качеств врача совокупная доля которых составила 22% (табл. 2).

Профессионализм 24%

Рис. 2. Группы качеств врача, предпочитаемые пациентами (%)

Таким образом, 15 вышеперечисленным качествам из первых трёх групп принадлежит 74 % из всех сделанных выборов, а на оставшиеся 12 качеств приходится всего 26%. Эти качества принадлежат группам «Внешний вид и манеры» и «Стили коммуникации».

Проведён дополнительный анализ данных. Сравнили предпочтения пациентов, разделённые по гендерному признаку (142 мужчины и 119 женщин), возрасту (146

Стили коммуникации

Внешний вид и манеры

Личностно-мотивирующие качества

Профессионализм

'Эмпатические способности"

■ ■ женщины

мужчины

Рис. 3. Сравнение предпочтений качеств врача среди пациентов-мужчин и пациентов-женщин (%)

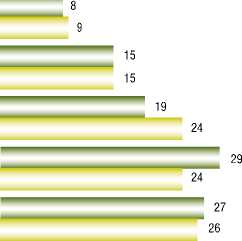

пациентов младше 60 лет и 115 пациентов старше 60 лет) и образованию (162 человека с высшим и 99 со средним и средним специальным образованием) (рис. 3, 4, 5).

Наиболее ценными группами качеств для женщин являются «Профессионализм», а затем «Эмпатические способности», в то время, как у мужчин «Эмпатические способности», «Профессионализм» и «Личностно-моти-вирующие качества» имеют почти одинаковый рейтинг.

Для лиц с высшим образованием важны группы «Эмпатические способности», «Профессионализм» и «Личностно-мотивирующие качества» (в порядке убывания), а для лиц со средним образованием при таком же рейтинге групп значимым является ещё и группа «Внешний вид и манеры».

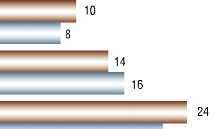

Для лиц в возрасте до 60 лет сразу после группы качеств «Эмпатические способности» следует группа «Личностно-мотивирующие качества», а затем «Профессионализм», а для лиц старше 60 лет сразу после группы «Эмпатические способности» следуют «Профессионализм», а затем «Личностно-мотивирующие качества».

При рассмотрении процентных соотношений различных групп качеств врача было обнаружено постоянство выборов определённых качеств среди всех выделенных категорий пациентов: бесспорным лидером является группа «Эмпатические качества».

Также в анкете было предложено указать качества врача, которые пациент считает недопустимыми. Преобладают грубость, хамство, равнодушие и безграмотность, что, к сожалению, подразумевает их частое проявление при взаимодействии пациентов с врачами. Примечательно, что ответ на вопрос о негативных качествах был необязательным, однако на него ответило 87% участников опроса, что указывает на остроту этой проблемы.

Представляем описание портрета «идеального врача», основываясь на полученном рейтинге предпочтений пациентов (рис. 6).

По мнению авторов, основываясь на результатах представленного исследования, можно сказать, что «идеальный врач» должен:

I ■ среднее образование

I ■ высшее образование

Рис. 4.

Сравнение предпочтений среди пациентов с различным уровнем образования (%)

Стили коммуникации

Внешний вид и манеры

Личностно-мотивирующие качества

Профессионализм

"Эмпатические способности11

■ ■ до 60 лет

Рис. 5.

I ■ старше 60 лет

Сравнение предпочтений пациентов до 60 лет и старше 60 лет (%)

Внимательность

ОПЫТНОСТЬ

Знающий

Уверенность ^^^^^^Z^^^^^^Z 140

Доброжелательность

СПОКОЙНЫЙ

Тактичность

Чувство юмора

Вежливый

Рис. 6. Рейтинг наиболее предпочитаемых качеств врача

– обладать способностью чувствовать состояние и настроение другого человека, активно проявляя к нему внимательность, участие, тактичность и доброжелательность;

– быть высоким профессионалом, обладать глубокими знаниями в своей и смежных областях и показывать больному свои знания и опыт;

– мотивировать больного к сотрудничеству, демонстрируя чувство юмора и оптимизм в сочетании с реальной оценкой сложившейся ситуации и уверенностью в благоприятном исходе лечения, пунктуально выполняя свои обязанности;

– быть внешне опрятен и сдержан, выглядеть спокойным и серьёзным;

– быть безукоризненно вежливым в общении, демократично выстраивать отношения с пациентом, при этом проявляя необходимую гибкость между мягкостью тона и твёрдостью указаний, избегая авторитарного подхода.

Следует учесть, что данный портрет основан на анализе ответов больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые имеют особенности восприятия и реагирования на различные события своей жизни. По результатам многочисленных исследований, как российских, так и зарубежных, эти больные характеризуются повышенной эмоциональностью, возбудимостью и слабой стрессоустойчивостью. Они очень чувствительны, и для них болезнь и всё, что с ней связано, является источником сильного стресса. Они демонстрируют специфическое для кардиологических больных поведение как типа А (агрессивность, импульсивность), так и типа D (скрытность, аутоагрессия) [6, 16, 30]. Взаимодействие с медицинским персоналом для этих больных имеет очень важное значение, и общение с врачом в данном случае может быть как целительным, так и губительным. Несбывшиеся ожидания пациентов при контактах с врачами могут привести к разочарованию и отсутствию стремления к выздоровлению, что напрямую отражается на степени приверженности лечению. Именно поэтому данные, полученные на основе мнений таких пациентов, особенно значимы для понимания врачами своей профессиональной роли и собственного соответствия этой роли.

Социальные роли определяются тем, что ожидают от нас другие. Когда поступки человека соответствуют ролевым ожиданиям, он получает социальные вознаграждения (уважение, деньги), несоответствие ролевым ожиданиям влечет за собой наказания (лишение материальных благ, свободы, общественного внимания и др.). Ролевое несоответствие (осознание несостоятельности в профессии), низкая эффективность профессиональной лечебной работы может приводить врачей к внутри-личностному конфликту, провоцирующему ускорение профессионального выгорания и к формированию депрессивных состояний [8, 14].

В реальной жизни крайне редко можно встретить такого «идеального» специалиста. Этому есть объективные причины: излишняя бюрократизация, нехватка времени, несоответствующие условия труда и т.д. Следует признать, что эта проблема является актуальной во всём мире, и в разных странах ищут разные пути к её решению [18, 20]. Это обусловлено различными точками зрения западного физикального и восточного холистического подходов в медицине. Общим выводом этих исследований является необходимость создания предпосылок для возможного воплощения «идеального портрета» в реальности ещё на этапе отбора и подготовки будущих специалистов [23, 25, 28].

Одним из способов решения этой проблемы является проведение психологического отбора претендентов на обучение данной профессии в соответствии со специальными требованиями к личности будущего врача. Поскольку эта проблема вряд ли когда-либо в обозримом будущем будет решена таким образом, то важно обратить пристальное внимание на воспитание этих качеств у студентов ВУЗов, а также на тех, кто уже работает в системе здравоохранения. Их следует обучать основам психологии общения и конфликтологии, развивать способности к эмпатии [10, 15].

В то же время необходимо обеспечить психологическое сопровождение, встроенное в рабочий график врачей по месту их работы, с возможностью коррекции эмоционального состояния и личностных проблем, затрудняющих взаимодействие с пациентами. Самое эффективное решение этой проблемы – создание специальной службы в системе здравоохранения с привлечением клинических психологов, психотерапевтов и социальных работников.

При наличии такого внимания к врачу и оказания ему необходимой помощи и поддержки можно надеяться на его стремление соответствовать ожиданиям больных, что, несомненно, приведёт к усилению взаимодействия между врачом и пациентом, позволяющего добиться позитивных результатов. Больной, доверяя врачу, стремится быстрее вернуться к нормальной социальной и трудовой жизни [24]. Повышение уровня сотрудничества пациента с врачом ведёт к максимальному использованию личностного реабилитационного потенциала больного [3]. Здравоохранение при этом получает моральные и материальные преимущества, а именно: рост уважения общества к профессии врача в целом; снижение сроков лечения; повышение эффективности лечения, снижение заболеваемости, снижение смертности; сокращение прочих экономических издержек в здравоохранении. Формула цепной реакции Э. Деминга «работает» в здравоохранении так же эффективно, как и в других отраслях, то есть повышение качества медицинской помощи приводит к уменьшению затрат [9, 11, 13].

Заключение

-

1. Ожидания пациентов составляют значительную часть социальной роли врача. Понимание врачом его социальной роли и стремление соответствовать ей, являются недооценённым фактором успешной профессиональной реализации и выстраивания продуктивных отношений с пациентами.

-

2. Врач, обладающий выраженными эмпатическими способностями и разносторонней профессиональной подготовкой высокого уровня, имеющий значительный личностный мотивирующий потенциал – наиболее предпочтителен для пациентов. Таким врачам они готовы простить различные недостатки во внешнем виде, в манерах, и погрешности в стилях общения.

-

3. Негативные качества – такие как грубость, хамство, несдержанность, а также безразличие, безучастность и невнимательность, как по отдельности, так и, особенно, в совокупности – подрывают доверие больного к врачу и его рекомендациям. Это снижает уровень реабилитационного потенциала пациента, результатом чего часто является отказ от сотрудничества с врачом, который испытывает ощущение профессиональной неудачи.

-

4. Несоответствие профессиональной роли вызывает у врача внутриличностные и межличностные конфликты (как в семье, так и на работе), ведущие к ускоренному профессиональному выгоранию.

-

5. Необходимо обратить особое внимание на подготовку и подбор кадров для системы здравоохранения с учётом личных качеств кандидатов, обязательных для успешного исполнения роли врача. Для этого следует привлекать психологов, социологов и педагогов, разрабатывать специальные программы и внедрять их в процесс обучения и переподготовки, выпуская клиент – центрированных и стрессоустойчивых докторов, хорошо владеющих навыками коммуникации. Целенаправленная комплексная психологическая, социальная и общественно – организационная работа в этом направлении позволит улучшить взаимодействие врачей и пациентов, создавая атмосферу доверия и партнёрства, разделив между ними ответственность за сохранение здоровья, тем самым повышая качество медицинской помощи.

-

6. Доверительное отношение отдельных пациентов к отдельным врачам формирует в целом социальное доверие к профессиональному врачебному сообществу как в отношении оценки качества медицинской помощи, так и в отношении ее смысла и предназначения, от чего зависит благополучие и врача и пациента.

Авторы высказывают благодарность коллективу врачей стационара и руководству ГНИЦПМ, принявших активное участие в организации исследования.

Список литературы Социальная роль врача глазами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

- Государственная программа Российской Федерации “Развитие здравоохранения” http://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/health/info.

- Андреева Г.М.Социальная психология: Учебник для вузов. -М.: Аспект Пресс, 2000. -384 с.

- Бабаева С.В., Медик Я.В. Психологические аспекты оценки использования реабилитационного потенциала пациентов в работе врачей -кардиологов. Материалы международной научно-практической конференции «Психология труда и управления в современной России: организация, руководство и предпринимательство. Тверь, 2014. -С. 145-152.

- Бородуллин В.И., Вербицкий В.М., Кваскова Ю.Ю. Врачебные ошибки и совесть врача: Экскурс в историю отечественной медицины XIX -начала ХХ века//Советское здравоохранение. -2000. -№ 11. -С. 54-58.

- Доника А.Д., Леонова В.А. Современный российский врач -«аватар» постсоветского общества (кросскультурные аспекты)//Международный журнал экспериментального образования. -№ 4-2/том 2013/2013. -С. 158-159.

- Зигмунд Е. Ну и тип! Почему люди «Д» портят жизнь и себе, и другим. http://www.itogi.ru/zdorovie/2012/44/183573.html

- Ларизо И.В. Профессия -врач в Древнем мире (Рим, Греция, Русь) bsmu. by/downloads/kafedri/k_latin/stud/2014-1/2014_7.pdf.

- Лигинчук Г.Г. Конфликтология: Учебный курс (учебно-методический комплекс). -М.: Питер, 2001 http://fb2kniga.ru/elektronnye-kursy/konfliktologiya-liginchuk-g-g-elektronnyj-uchebnyj-kurs.html.

- Михайлова Н., Комаров Ю., Федорова Л. и др. МС ИСО 9000:2000 как методология обеспечения качества медицинской помощи//Врачебная газета, -2001. -№ 3, 4

- Назаров И.П., Михайлович П.Ю. Профессия врача: личность и роль http://www.sibmedport.ru/print.php?art&id=5839&print

- Обеспечение качества медицинской помощи. Руководство. Под редакцией проф. Ю.М. Комарова.-Москва: Издательско-полиграфический центр ФГУП ВНИИЖГ РЕИНФОР. -2004.

- Пономаренко Е.А. Этический портрет врача в произведениях русских писателей-медиков: культурно-исторический аспект /Е. А. Пономаренко//Молодой ученый. -2014. -№2. -С. 956-959.

- Светличная Т.Г. Структура удовлетворенности пациентов стационарной медицинской помощью и факторы, ее определяющие/Т.Г. Светличная//Здравоохранение Российской Федерации.-2010. -№11. -С. 27-32.

- Силуянова И., Яковлев В. Соцопрос. Врач глазами пациента.//Медвестник №1(470) 2009г http://www.medvestnik.ru/articles/socopros_vrach_glazami_pacienta.

- Соложенкин В.В. Психологические основы врачебной деятельности. -М.: Академический Проект, 1997, -С. 196-203.

- Урванцев Л.П. Психологические аспекты работы с больными: внутренняя картина болезни//Новости медицины и фармации. Ярославль. 1994. №2. С. 40-4.

- Ханыгина Ю.С., Островская И.В. Удовлетворенность пациентов качеством оказываемых медицинских услуг. -М.,2013 http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/7098.pdf 12.12.2014.

- Doctors for health: a WHO global strategy for changing medical education and medical practice for health for all. Geneva, World Health Organization, 1996 (unpublished document WHO/HRH/96.1, available on request from Division of Organization and Management of Health Systems, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland).

- General Medical Council. Tomorrow's doctors. London: GMC, 2002. http://www.gmc-uk.org/static/documents/content/Tomorrows_Doctors_1214.pdf 24.11.2014.

- Reorientation of medical education and medical practice for health for all. World Health Assembly Resolution WHA48.8. Geneva, World Health Organization.

- Bendapudi N.M., Berry L. L.,Frey K. A., Turner Parish J., Rayburn W.L. Patients' perspectives on ideal physician behaviors. Mayo Clin Proc. • March 2006; 81(3):338-344 • www.mayoclinicproceedings.com 23.11.2014.

- Chao Yüan-ling The Ideal Physician in Late Imperial China: The Question of Sanshi. EASTM 17 (2000): 66-93.

- Charlton B.G. Holistic medicine or the humane doctor? British Journal of General Practice, 1993, 43, 475-477.

- Coulter A. Patients' views of the good doctor Doctors have to earn patients' trust. BMJ 2002; 325:668-9.

- FonesC., Kua Ee Heok, Gon Lee Gan, (National University of Singapore, Faculty of Medicine). What makes a good doctor: defining the ideal end-product of medical education.//Academic Medicine,Vol.73.No.5/May 1998, 571-572.

- Gao Feng, Du Zhi-zheng, Zhao Ming-jie, et al. Ideal doctor from the perspective of the patients.//Medicine & Philisophy (Humanistic & Social Medicine Edition). -2011.-04: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1124203 12.11.2014.

- Holmes J. Good doctor, bad doctor-a psychodynamic approach.//BMJ. -2002. -325(7366) -P.722: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1124245/?report=reader 10.11.2014.

- Hurwitz B. What's a good doctor, and how can you make one?//BMJ. -2002. -325(7366) -P.667-668: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1124203 10.11.2014.

- Main D. S., Tressler C., Staudenmaier A., Nearing K. A., Westfall J. M., Silverstein M. Patient Perspectives on the Doctor of the Future. Fam Med 2002; 34(4):251-7.

- Versteeg H., Spek V. R. M., Pedersen S. S. & Denollet, J. Type D personality and health status in cardiovascular disease populations: A meta-analysis of prospective studies. 2012. In: European Journal of Preventive Cardiology. 19, 6, p. 1373-1380.