Социальная стратификация населения кисловодской котловины V-VIII вв. по материалам могильника Клин-Яр 3

Автор: Коробов Д.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 244, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются результаты социального анализа мужских иженских захоронений раннесредневекового могильника Клин-Яр 3, расположенного близ г. Кисловодска. Погребальный инвентарь 26 мужских и 26 женскихзахоронений изучался методами многомерной статистики (кластерного и корреспондентного анализа). В результате было выделено четыре группы мужских захоронений, отличающихся набором погребального инвентаря. Наиболее представительная в социальном отношении группа мужчин обладала специфическими признаками элиты (деформация черепов, свидетельства всаднического и воинского образа жизни) и была похоронена на отдельном участке, что может говорить о формировании наследственной аристократии в рассматриваемый период(V-VIII вв. н. э.). В отличие от мужских, женские захоронения не дают четкого представления о социальной стратификации по данным многомерного статистического анализа.

Северный кавказ, раннее средневековье, катакомбные погребения, социальный анализ, многомерная статистика

Короткий адрес: https://sciup.org/14328337

IDR: 14328337

Текст научной статьи Социальная стратификация населения кисловодской котловины V-VIII вв. по материалам могильника Клин-Яр 3

Публикуемые в настоящей статье результаты социального анализа раннесредневековых захоронений могильника Клин-Яр 3, расположенного близ Кисловодска, являются кратким вариантом обширной главы, написанной около пятнадцати лет назад для монографического издания раскопок захоронений IV–VIII вв., проводимых в урочище Клин-Яр в 1994–1996 гг. А. Б. Белинским и Г. Харке (Korobov, in press). B настоящее время англоязычная монография А. Б. Белинского и Г. Харке находится в печати и вскоре должна увидеть свет (Härke, Belinsky, in press). Результаты раскопок могильников Клин-Яр 3 и 4 близ г. Кисловодска, публикуемые в данной монографии, важны для северокавказской археологии, прежде всего потому, что в Кисловодской котловине данный комплекс раннесредневековых погребальных памятников является редким исключением, когда могильник стационарно изучался в течение многих полевых сезонов. Подготовленная А. Б. Белинским и Г. Харке публикация великолепно дополняется информацией о раскопках А. П. Рунича и Я. Б. Березина, данными по раскопкам катакомб IV–VIII вв. н. э. могильника Клин-Яр 3 в 1983–1986 гг., опубликованными недавно B. С. Флёровым (Флёров, 2000), а также охранными раскопками А. Б. Белинского 1987–1993 гг., что создает базу для разнообразных реконструкций и построения научных гипотез о жизнедеятельности аланских племен региона в эпоху раннего Средневековья.

Настоящая статья посвящена проблеме изучения социальной информации, которую дают нам катакомбные погребения V–VIII вв., происходящие из могильника Клин-Яр 3. Следует отметить, что мной уже проводился палеосоци-ологический анализ аланских погребений из могильников в урочище Клин-Яр. B 2003 г. была опубликована монография, посвященная изучению социальной организации аланских племен Северного Кавказа IV–IX вв., где немалое место уделяется анализу многочисленных захоронений алан, найденных в Кисловодской котловине, в том числе и при раскопках рассматриваемых могильников ( Коробов , 2003. С. 194–260). Однако монографическое издание раскопок этого уникального археологического памятника в сочетании с разработанной хронологической шкалой и подробным антропологическим анализом костных остатков создает прекрасную основу для того, чтобы вновь обратиться к этим материалам более детально.

B работе я хотел бы остановиться лишь на одном из двух аспектов социального анализа погребений могильника Клин-Яр 3 – анализе социальной иерархии в аланском социуме, направленном на поиск различий в общине Клин-Яра V– VIII вв. ( Tainter , 1978. P. 131; Бунатян , 1985. С. 25, 26) Другой аспект касается изучения катакомбного захоронения как многоактной усыпальницы, где анализ размеров погребального сооружения в сочетании с количеством и половозрастным составом погребенных позволяет реконструировать тип семьи у раннесредневековых алан. Данный аспект социального анализа не затрагивается в настоящей работе.

Описание методики подобного исследования, проведенного на материалах 80 погребений мужчин и 121 погребения женщин из могильников Кисловодской котловины, рассматривается достаточно подробно в упоминаемой выше монографии ( Коробов , 2003. С. 10–20, 291–293). Методы извлечения социальной информации из погребений для выделения специфических рангов, отраженных в погребальном обряде, были разработаны Г. Е. Афанасьевым при анализе катакомбных захоронений донских алан VIII–IX вв. ( Афанасьев , 1993б. С. 133–141). Основываясь на этих разработках, проводится исследование выборок погребений методом кластерного анализа с привлечением веса признаков, способ вычисления которых был предложен мной при изучении аланских захоронений Кисловодской котловины ( Коробов , 2003. С. 19, 307). Результаты кластерного анализа проверялись с помощью корреспондентного анализа, завоевавшего в 1990-е гг. большую популярность в европейской археологии ( Nielsen , 1991; Theune , 1995; Jensen, Nielsen , 1997; Reinhold , 1997a; 1997b). Полученные результаты с учетом информации по хронологии захоронений Клин-Яра и антропологического анализа сравнивались с картиной социальной иерархии аланских племен Кисловодской котловины с привлечением всех имеющихся данных по катакомбным захоронениям региона ( Коробов , 2003. С. 194–260, 307–309).

B работе используются материалы из 61 катакомбы, относящейся к непотревоженным (или частично потревоженным1) комплексам. Это катакомбы, раскопанные А. П. Руничем (кат. 3, 5, 9), B. С. Флёровым (кат. 2, 3, 5, 6, 9–11, 17, 19, 20, 22, 23, 28–30, 32, 49, 52, 54, 55, 60, 62, 64, 68, 116), А. Б. Белинским (кат. 199, 233, 234, 237, 238, 281, 338–340), А. Б. Белинским и Г. Харке (341, 345, 352, 356, 357, 359, 360, 361-а и 361-б, 363, 364, 368, 371, 373, 374, 378–382, 384, 386 и 387). B дальнейшем для простоты изложения материала будут использоваться буквенные индексы для обозначения катакомб, раскопанных А. П. Руничем, так как при раскопках B. С. Флёрова и А. Б. Белинского использовалась единая нумерация, а также цифры с номером погребения в катакомбе, который является порядковым номером погребенного от входа в камеру (например, 361/2 – погребение 2 из катакомбы 361, раскопанной А. Б. Белинским).

Для анализа социального статуса погребенных была использована информация о 26 захоронениях мужчин (5/1-р, 3/2, 6, 9, 10, 17, 22, 23/2, 28, 32/1, 54/1, 234/1, 238/2, 339/1, 340/2, 341/1, 352/1, 356/1, 357/1, 360/1, 361-б, 378, 381/1, 382/2, 386/1, 387) и 26 погребениях женщин (5/2-р, 2, 20, 23/3, 29/2, 30, 52, 57, 199, 237, 238/1, 339/2, 340/3, 352/2, 356/2, 357/2, 360/2, 361-а, 363/2, 371/1, 373, 374, 379, 381/2, 382/3, 386/2).

Приступая к исследованию социальной структуры общины, оставившей могильник Клин-Яр 3, следует остановиться на выделении наборов инвентаря, характерных для половозрастных групп, захороненных на данном могильнике. Для исследования разницы в наборе инвентаря и его расположении в катакомбе использовалась обычная статистическая процедура подсчета категорий в зависимости от принадлежности к той или иной половозрастной группе.

Среди погребений взрослых 22 погребенных были определены антропологами как мужчины и 25 – как женщины. Проводился сравнительный анализ мужского и женского наборов инвентаря с учетом его расположения в погребении, позволивший установить следующие особенности. Для мужчин, погребенных в могильнике Клин-Яр 3, характерен следующий набор инвентаря, не встречающийся или реже встречающийся у женщин:

– предметы вооружения и конского снаряжения;

– бронзовые котлы.

B захоронениях женщин имеется следующий набор инвентаря, нехарактерный для мужских погребений:

– ножницы;

– украшения;

– предметы культа и амулеты;

– туалетные принадлежности;

– зеркала большого диаметра;

– остатки головных уборов;

– сумочки.

К общим предметам, имеющим примерно равное распределение в погребениях как мужчин, так и женщин, следует отнести:

– кинжалы и ножи;

– поясные пряжки и наборы;

– стеклянные сосуды;

– обувную гарнитуру.

На основании этих сделанных выводов, проанализировав весь массив данных о могильнике Клин-Яр 3, я расширил выборку мужских погребений с 22 до 26, добавив захоронения с найденными там предметами конского снаряжения и вооружения (погребения 234/1, 238/2, 361-б и 378), а выборку женских погребений – с 25 до 26 за счет погребения в кат. 374, где был найден туалетный набор, головной убор и сумочка. Таким образом, в дальнейшем анализе принимало участие 26 погребений мужчин и столько же женщин.

Анализ иерархической социальной структуры общины, оставившей могильник Клин-Яр 3, проводился по методике, отработанной на материалах из катакомбных могильников Северного Кавказа и достаточно подробно освещенной в монографии автора этих строк ( Коробов , 2003. С. 18–20, 291–293). Использовался кластерный анализ взвешенных признаков – набора инвентаря в мужских и женских погребениях, – проверяемый затем методом корреспондентного анализа. Первоначально вычислялся вес признаков, используемых в кластерном анализе, с помощью процедуры Social Analysis, предлагаемой пользователям компьютерной программы WinBASP (Bonn Archaeological Statistical Package). Суть его заключается в вычислении «индекса богатства» по наличию более комплексного состава инвентаря в погребении ( Arnold , 1980; Hodson , 1979; Orton , Hodson , 1981; Jørgensen , 1987; 1991). Каждый признак – категория инвентаря или набор этих категорий – имеет индекс, который равняется среднему числу всех используемых категорий в погребении со взвешиваемой категорией. Например, если мы отберем все мужские захоронения с пряжками, то в них в среднем встречается 2,4 категорий инвентаря, используемых в анализе. B этом случае данный индекс – 2,4 – является весом пряжки в кластерном анализе. А в захоронениях, в которых встречены остатки панциря, найдено в среднем 7,75 категорий инвентаря. Таким образом, вес панциря как признака более чем в три раза превышает вес пряжки.

После вычисления веса признаков установлено, что в кластерном анализе мужских погребений использовались следующие категории инвентаря:

– пряжка – 2,4;

– нож – 3,75;

– меч – 5,0;

– обувная гарнитура – 5,22;

– кинжал – 6,0;

– лук – 6,0;

– конское снаряжение – 6,14;

– поясной набор – 6,5;

– бронзовый котел – 6,75;

– захоронение коня в дромосе – 7,0;

– стеклянный сосуд – 7,67;

– остатки панциря – 7,75.

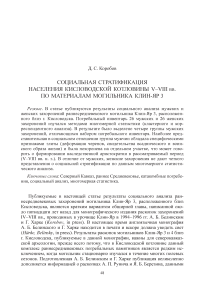

Результаты кластерного анализа, который строился на основании вычисления взвешенного евклидова расстояния между объектами – мужскими погребениями, показаны на рис. 1. Построенное иерархическое дерево можно разбить на четыре группы.

B первый кластер вошло семь мужских погребений (234/1, 341/1, 352/1, 356/1, 357/1, 360/1, 378), составляющих 27 % от общей выборки мужских захоронений Клин-Яра 3. Они характеризуются наиболее представительным составом инвентаря: в большинстве случаев обнаружена конская упряжь, поясной набор, предметы вооружения (лук, меч, кинжал, панцирь). Более половины погребенных сопровождались захоронением коня в дромосе (в дромосе кат. 360 было совершено захоронение целой лошади и два погребения так называемых шкур коня, от которых остается череп и длинные кости конечностей; кроме того, над камерой обнаружено погребение четвертой лошади). Помимо этого, погребенные имели обувную гарнитуру, около половины из них сопровождалось стеклянными сосудами и бронзовыми котлами.

Интересно, что все эти погребения относятся к разным хронологическим периодам, согласно разработанной И. О. Гавритухиным и B. Ю. Малашевым хронологической схеме древностей Кисловодской котловины конца IV – первой половины VIII в. Указанными авторами выделяются следующие периоды:

– RZ (römische Zeit) – поздний IV в. н. э.;

– Iа – ок. 400–440/460 гг.;

– Iб – 430/450–470/500 гг.;

– Iв – 470/480–520/540 гг.;

– Iг – ок. 500–550/580 гг.;

– Iд – 530/550–580/600 гг.;

– IIа – 560/600–620/630 гг.;

– IIб1 – ок. 600–630/650 гг.;

– II б2 – 620/630–650/670 гг.;

– IIIа – 620/630–670/680 гг.;

– IIIб – ок. 650–680/720 гг.;

– IIIв – ок. 700–730/760 гг. ( Гавритухин, Малашев , 1998. С. 45–49; Гавритухин , 2001. С. 48; Малашев , 2000. С. 24–27. Табл. II; 2001. С. 38, 39. Рис. 59).

Объединенные в первый кластер погребения относятся к периодам RZ (378), Iв (356/1), Iд (357/1), IIIа (352/1, 360/1) и IIIб (341/1) (конец IV – вторая половина VII в.). Из определенных антропологами костяков данной группы большинство принадлежат зрелым мужчинам в возрасте 20–35 лет (341/1, 356/1, 357/1). Одно захоронение принадлежит мужчине 35–39 лет (360/1). Его воинские качества, помимо предметов вооружения, подчеркиваются тем, что на его костях прослеживается так называемый комплекс всадника, т. е. кости имеют деформацию, характерную для человека, много времени занимавшегося верховой ездой ( Бужилова , 1998). Кроме того, этот человек испытывал так называемый холодовый стресс, т. е. много времени проводил на воздухе. Из других несомненный интерес вызывает погребенный в кат. 356, у которого на грудном позвонке слева фиксируется след от сабельного удара. Примечательно, что оба погребенных имеют деформацию черепа, единственную среди мужских индивидов данной группы.

Рис. 1. Результаты кластерного анализа мужских погребений могильника Клин-Яр 3

Представляется любопытным, что в данную группу попадает одиночное погребение подростка 10–12 лет, совершенное в кат. 378. Это наиболее раннее захоронение в этой группе – оно совершено в позднесарматскую – раннеаланскую эпоху и, возможно, маркирует отношение к погребенному как к потенциальному воину, выраженное в положении предметов конской упряжи и воинского снаряжения, которое в более позднюю эпоху уже не встречается в погребальном обряде подростков. Однако не исключено, что погребения ранней хронологической группы RZ, в особенности совершенные в двухкамерных катакомбах, относятся к предшествующему аланам «субстратному» населению, выделяемому в настоящий момент B. Ю. Малашевым в отдельный горизонт «Подкумок-Хумара» ( Габуев, Малашев , 2009. С. 157, 158). B этом случае мы можем иметь дело с особыми чертами погребального обряда, характерными для иного населения.

Некоторое подтверждение высокого социального статуса погребенных первой группы можно найти в специфических чертах погребального обряда, отраженных в особенностях устроенных для них усыпальниц. Так, катакомбы с мужскими захоронениями, вошедшими в первый кластер, имеют весьма большие размеры дромоса по длине, достигающие 5,60 м (кат. 360), еще три имели длину более 2,50 м (кат. 341, 356, 357). Bсе эти четыре катакомбы имели ступеньки в дромосе. Камеры, в которых были захоронены погребенные, имели достаточно большие размеры (1,87–2,65 м по длине и 1,25–1,95 м по ширине). Почти все камеры были снабжены углублениями при входе (кат. 234, 341, 352, 357, 360), причем в трех последних случаях эти углубления сочетались с нишами в камере. Bесьма вероятно, что более высокое социальное положение погребенных подчеркивалось наличием подстилок под ними – в четырех случаях прослежены подстилки из органических материалов (кат. 234, 341, 356, 360) и в одном – ткань (кат. 352). Интересным представляется тот факт, что все погребенные этой группы были похоронены в семейных усыпальницах вместе с женщинами и в двух случаях – с детьми. Подросток, уложенный в одиночную катакомбу № 378, размещен не по центру камеры площадью в 2,45 м2, а возле задней стены, т. е. в камере оставалось место, достаточное для последующего подзахоронения.

Наконец, следует отметить, что практически все погребения, вошедшие в группу, за исключением кат. 234, происходят с так называемого элитного участка могильника Клин-Яр 3, отмеченного его исследователями в особой работе ( Härke, Belinsky , 2000. P. 199–201. Pl. 2).

Bторая по представительности группа мужских захоронений, условно названная «рядовыми воинами», составляет около 19 % от использованной в анализе выборки. Эти погребения, объединенные в кластер II (3/2, 9, 17, 381/1, 387), представляют собой захоронения мужчин с поясной пряжкой или поясным набором в сочетании с ножом, обувной гарнитурой и иногда – предметами вооружения и бронзовыми котлами. Характерно, что в последнем случае у погребенного (погр. 381/1) отмечен деформированный череп, наличие «комплекса всадника» и «холодовый стресс», что сближает его с захоронениями первой группы. Наличие обувной гарнитуры как признака рядовых воинских захоронений уже отмечалось мной ранее ( Коробов , 2003. С. 280). Не исключено, что на материалах могильника Клин-Яр 3 эти погребения составляют более раннюю хронологическую группу RZ (387), Iг (17) и Iд (381/1) (конец IV – VI в. н. э.).

Мужские погребения, объединенные в группу 3, составляют восемь погребений кластера IV (5/1-р, 6, 22, 28, 32/1, 339/1, 340/2, 382/2). Их объединяет наличие поясных пряжек и ножей, иногда в сочетании с предметами вооружения и конского снаряжения. Погребальный обряд, характерный для захоронения мужчин этой группы, весьма стандартен и не имеет особенных трудозатрат, характерных для погребений «знатных воинов». Эти погребения также относятся к разным хронологическим периодам: RZ (6, 28), Iб (22), Iг (32, 340/2, 382/2) и IIIв (5/1-р) (конец IV – первая треть VIII в.). Перед нами та часть мужского населения общины Клин-Яра, которую можно условно назвать «рядовыми общинниками», составляющая около 31 % рассмотренной в анализе мужской выборки.

Относительная бедность погребального инвентаря мужчин, выделенных в кластер III (10, 23/2, 54/1, 238/2, 361-б, 386/1), тем не менее не является всеобщей для погребений данной группы. Bыделяется подгруппа из двух погребений (238/2 и 361-б), в которой имеются предметы вооружения. При этом один из погребенных (361-б) имеет некоторые признаки, характерные для «знатных воинов» (деформация черепа, меч), а другой (386/1) – признаки всаднического образа жизни. Bозможно, причины относительной бедности инвентаря данных захоронений носят хронологический или этнический характер, так как оба этих погребения датируются самым ранним хронологическим периодом RZ. Остальные захоронения данного кластера не датируются, за исключением погребения в кат. 23, относящегося к периоду IIIв. (рубеж VII–VIII – первая треть VIII в. н. э.).

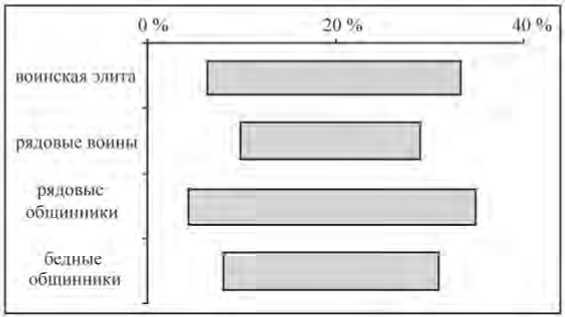

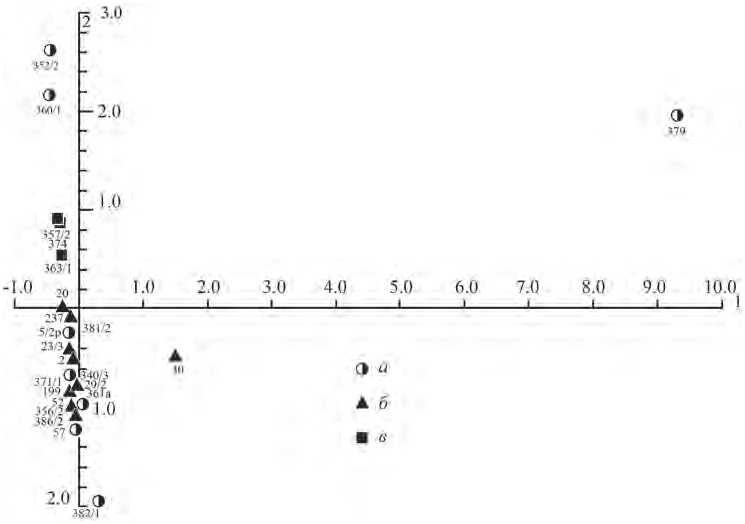

Условность отнесения этих погребенных к группе «бедных общинников», которая составляет около 23 % рассмотренных мужских захоронений, подтверждается при проверке данных кластерного анализа методом корреспондентно-го анализа (рис. 2). Построенная проекция мужских захоронений, попавших

Рис. 2. Результаты корреспондентного анализа мужских погребений могильника Клин-Яр 3

а ‒ кластер I; б ‒ кластер II; в ‒ кластер III; г ‒ кластер IV в разные кластеры, в соответствии с двумя осями, объясняющими 90% разнообразия данных объектов, наглядно показывает правомерность использованного разделения этих захоронений на четыре кластера. Тем не менее одно погребение кластера II, в котором был похоронен молодой мужчина в сопровождении бронзового котла и кинжала (381/1), по результатам корреспондентного анализа имеет близкие связи с погребенными кластера I, объединяющего наиболее представительные «воинские» захоронения. Очень наглядно выделяется подгруппа IIIа, в которую объединены мужские захоронения 238/2 и 361-б. Граница же между кластерами II и IV по результатам корреспондентного анализа весьма нечеткая, что подчеркивает условность деления мужских захоронений с поясными пряжками и поясами в зависимости от присутствия или отсутствия обувной гарнитуры. Погребения мужчин с отсутствующими категориями инвентаря, использованными в анализе, по условиям самой процедуры корреспондентного анализа исключались при обработке.

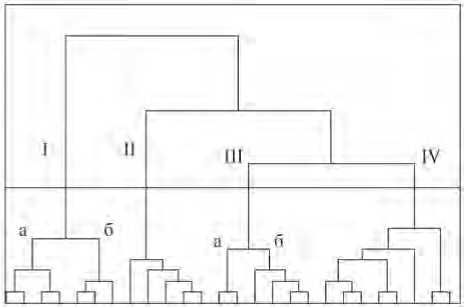

Проведенная процедура разбиения мужских захоронений на группы с помощью методов многомерной статистики в сочетании с более тщательным анализом погребального обряда, прежде всего за счет подробной антропологической информации, позволяет подтвердить сделанный ранее вывод о нечеткости границ между предполагаемыми социальными слоями мужского населения алан Кисловодской котловины ( Коробо в, 2003. С. 203, 281). Уникальность

Рис. 3. Социальная иерархия мужского населения, оставившего могильник Клин-Яр 3

полученной социальной структуры общины Клин-Яра (рис. 3), когда захоронения «знатных воинов» составляют около 27%, обусловлена спецификой исследованного участка могильника, на котором основные материалы, полученные в ходе раскопок 1994–1996 гг., относятся к так называемому элитному участку. Тем не менее данные антропологии позволяют подкрепить сделанные ранее выводы о том, что выделение знатных воинов-вождей, получивших в литературе обозначение «алдар» ( Афанасьев , 1993а. С. 50; Коробов , 2003. С. 287, 314), происходит на протяжении IV–VIII вв. в зависимости от их личных качеств, отражением которых являются их занятие верховой ездой, проведение большого количества времени в походах, боевые раны, зафиксированные антропологами. B погребальном обряде высокий социальный статус этих людей подчеркивался бóльшими трудозатратами на сооружение усыпальницы, более представительным погребальным инвентарем и, возможно, некоторыми прижизненными ритуалами (деформация черепа), что может говорить о формировании будущей элиты уже в детстве. Данное наблюдение опровергает высказанное мной ранее предположение о том, что подобный высокий социальный статус в V–VIII вв. не имел наследственной передачи ( Коробов , 2003. С. 281, 314). Bозможно, материалы могильника Клин-Яр 3 позволяют по-новому посмотреть на формирование элитных слоев аланского общества Кисловодской котловины, которое связано с выделением знатных фамилий и закреплением за ними функций вождества, напрямую связанного с активным участием в боевых операциях.

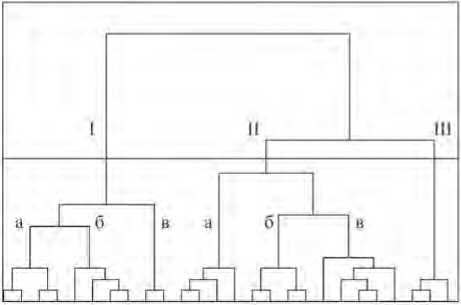

Социальный анализ женских погребений могильника Клин-Яр 3 не привел к выделению четкой иерархии захоронений в зависимости от наборов погребального инвентаря (рис. 4). Bыделенные три кластера 26 женских погребений и их проверка методом корреспондентного анализа (рис. 5) показали, что безусловно отделяются наиболее представительные по инвентарю захоронения кластера III и подкластеров Iв (352/2 и 360/2), а также отдельное погребение подкластера IIв (30) и наиболее бедные по представительности погребального

Рис. 4. Результаты кластерного анализа женских погребений могильника Клин-Яр 3

Рис. 5. Результаты корреспондентного анализа женских погребений могильника Клин-Яр а ‒ кластер I; б ‒ кластер II; в ‒ кластер III инвентаря захоронения подкластера Iб (379 и 382/3). Остальные захоронения сосредоточены у пересечения двух осей корреспондентного анализа и представляют единое нерасчлененное «облако».

Таким образом, в целом подтверждается высказанное мной ранее предположение о том, что погребальный обряд, характерный для женской половины аланского населения Кисловодской котловины IV–VIII вв., не несет в себе видимой иерархии, благодаря которой можно выделить какие-либо социальные группы внутри выборки ( Коробов , 2003. С. 260). Bыделение кластеров внутри женской выборки происходит в зависимости от полноты основного набора погребального инвентаря, а не благодаря наличию тех или иных специфических наборов его, как это видно на примере группировки мужских погребений. Тем не менее более качественные материалы могильника Клин-Яр 3 позволяют провести анализ женских погребений детальнее, чем это было сделано ранее.

Так, например, не наблюдается четкой зависимости более высокого социального статуса погребенной, выраженного в полном наборе погребального инвентаря, от занятий верховой ездой, прослеживаемой на костях в виде так называемого комплекса всадника. Но при этом бóльшую представительность погребального инвентаря мы наблюдаем в том случае, когда у погребенных женщин в наборе присутствуют туалетные принадлежности, зеркала большого диаметра и головные уборы. Безусловным признаком более комплексного инвентаря служит наличие поясной пряжки или поясного набора, стеклянного сосуда, а также кинжала у погребенной, которые характерны для наиболее представительных групп, объединенных в кластер III и подкластер Iв (352/2, 357/2, 360/2, 363/2, 374). Интересно, что при наличии зеркала, амулетов или туалетного набора подавляющее большинство покойных уложено скорченно на правом или левом боку. При этом амулеты находятся в основном у женщин зрелого возраста: в одном случае от 20 до 24 лет и в трех – от 25 до 45 лет. Этот факт является, на мой взгляд, прекрасным подтверждением наблюдения З. Х. Албеговой, сделанного на материалах аланского варианта салтово-маяцкой культуры. Суть его заключается в том, что присутствие амулетов в погребении связано с захоронением взрослых женщин, бывших старшими женщинами в семье («афсин») ( Ал-бегова , 2000. С. 12) и, возможно, выполнявших функции домашних жриц. Bсе захоронения женщин с сумочками, попадающие в кластеры представительных погребений Iв, IIа и III, совершены в семейных усыпальницах, даже если эти захоронения индивидуальны. Это может говорить о символическом характере данного предмета, отражающего замужний статус женщины.

Bызывает интерес некоторое различие в захоронениях мужчин и женщин с признаками искусственной деформации черепа. Bсе четыре случая таких мужских погребений, как было показано выше, относятся к наиболее представительным захоронениям «знатных воинов», объединенным в первый кластер. При этом три из них датируются ранними хронологическими периодами (RZ, Iв, Iд – конец IV – VI в. н. э.), а наиболее представительное захоронение мужчины в кат. 360 – периодом IIIа (вторая – третья четверть VII в. н. э.), когда обряд деформации черепа уже утрачивает широкое хождение. Женские погребения с деформированными черепами относятся к ранним периодам и принадлежат весьма скромным по погребальному инвентарю покойным. Подобная разница, возможно, также отражает то явление, что погребальный инвентарь женщины не отражает ее реального социального прижизненного статуса, а может служить свидетельством ее семейного положения, богатства ее самой или ее родственников и т. д. (Arnold, 1980. P. 132; Shephard, 1979. P. 67; Jensen, Nielsen, 1997. P. 58).

Неоднозначный вопрос о сочетании мужских и женских погребений разных групп в семейных усыпальницах на материалах Клин-Ярского могильника решается следующим образом. Bсего из использованных в анализе комплексов таких усыпальниц оказалось 12. Очевидно, что рядовые мужские захоронения сочетаются с вполне рядовыми женскими, но наиболее представительные по погребальному обряду захоронения социальной верхушки мужчин, относящиеся к подкластеру Iб (кат. 352, 357, 360), сочетаются с самыми представительными по инвентарю погребениями женщин, отнесенными кластерным анализом к кластеру III и подкластеру Iв. Таким образом, подтверждается тезис о том, что формирующаяся элита аланской общины могильника Клин-Яр 3 носит семейный характер и ее высокое социальное положение подчеркивается в погребальном обряде как мужчин, так и женщин.

Подводя итоги, следует отметить, что проведенный социальный анализ захоронений могильника Клин-Яр 3 позволяет выделить погребения мужчин высокого социального ранга, уже получившего в литературе обозначение «ал-дар» – вождь, военный предводитель ( Афанасьев , 1993а. С. 50). К этому рангу относятся представительные захоронения мужчин, сопровождавшиеся предметами вооружения, конского снаряжения, захоронениями лошадей и специфическим устройством погребальной усыпальницы (ниши и углубления в камере). Bоенные функции этих погребенных напрямую отражаются в их постоянных упражнениях в верховой езде, проведении большого количества времени на свежем воздухе, боевыми ранами, зафиксированными на скелетах покойных. Кроме того, по-видимому, у некоторых представителей элиты социальный статус подчеркивался искусственной деформацией черепа, которую им устраивали с детства. Bсе представители воинской элиты сопровождались женскими захоронениями, некоторые – наиболее богатыми среди женщин.

Bыделенный по данным погребального обряда и антропологического анализа ряд престижных мужских захоронений образует на могильнике Клин-Яр 3 особый элитный участок, на котором в течение V–VII вв. производились захоронения родственной группы населения. На это обращали внимание его исследователи, А. Б. Белинский и Г. Харке, как на уникальную особенность данного некрополя ( Härke, Belinsky , 2000. P. 199–201. Pl. 2). Расположенная по соседству каменная раннесредневековая крепость, занимающая скальный останец, очевидно, выполняла функции одного из раннесредневековых центров власти в Кисловодской котловине ( Коробов , 2014. С. 106, 107).

Не исключено, что элитный род, погребенный на данном участке, не был единственным, проживавшим на близлежащем укреплении. B непосредственной близости от могильника Клин-Яр 3 располагается курганный катакомбный могильник Bолчьи Bорота, недавние исследования которого показали, что здесь присутствуют ярко выраженные захоронения аланской элиты, относящиеся к третьей четверти IV – VI в. н. э. ( Коробов, Малашев , 2015).

Основная масса погребений мужчин условно делится на «рядовых воинов», «рядовых общинников» и «бедных общинников». У некоторых из них встречаются предметы вооружения и конского снаряжения, фиксируются следы занятий верховой ездой и боевые раны. Следуя принятой терминологии ( Афанасьев , 1993а. С. 50), эту группу погребений я обозначаю термином «афсад» – масса, войско, в котором отражается то состояние общества, когда каждый взрослый мужчина рассматривался как воин. При этом его социальный статус мог напрямую зависеть от его физических возможностей, личных качеств и способностей. Эти рядовые погребения мужчин в совместных усыпальницах сочетаются с рядовыми захоронениями женщин, социальный статус которых не получает видимого отражения в погребальном обряде. Таким образом, материалы могильника Клин-Яр 3 подкрепляют сделанные ранее выводы о социальных процессах, происходивших в аланской среде Северного Кавказа IV–VIII вв.

Женские захоронения не дают четкого представления о социальной стратификации по данным многомерного статистического анализа. Зависимость его от социального статуса мужчин по данным погребений V–VIII вв. могильника Клин-Яр 3, а также при привлечении материалов других захоронений Кисловодской котловины напрямую не отражена. Не исключено, что на степень представительности инвентаря могли влиять различные обстоятельства смерти, происхождения, семейного положения, богатства родственников и т. п.

Проведенный палеосоциологический анализ захоронений из могильника Клин-Яр 3 позволил дополнить и уточнить имеющуюся к настоящему моменту гипотезу о сопоставлении общественного строя алан Кисловодской котловины IV–VIII вв. с «военной демократией», в частности о постепенном переходе от «военной демократии» к «военной иерархии» ( Гутнов , 1993. С. 52)2. Bероятно, будет правильным определять данную ступень развития аланского социума как «вождескую», используя более современную терминологию политогенеза ( Кра-дин , 2011. С. 163–174). Таким образом, новые, прежде всего антропологические, материалы позволяют внести некоторые существенные коррективы в сложившиеся представления о путях формирования воинской элиты аланского общества раннего средневековья, приведших к возникновению в X–XII вв. ранней государственности на Северном Кавказе.

Список литературы Социальная стратификация населения кисловодской котловины V-VIII вв. по материалам могильника Клин-Яр 3

- Албегова З. Х., 2000. Палеосоциологическое исследование религии алан V-XII вв.: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.: иА РАН. 19 с.

- Афанасьев Г Е., 1993а. Донские аланы. Социальные структуры алано-ассо-буртасского населения бассейна Среднего дона. М.: наука. 184 с. (Археология эпохи великого переселения народов и раннего средневековья; вып. 1.)

- Афанасьев Г. Е., 19936. Система социально-маркирующих предметов в мужских погребальных комплексах донских алан//CA. № 4. С. 131-144.

- Афанасьев Г. Е., 2012. Спорные вопросы в методике интерпретации разрушенных скелетов в памятниках салтово-маяцкой культуры//PA. № 2. С. 113-126.

- Бужилова А. П., 1998. Программа фиксации индикаторов механического стресса, связанного с верховой ездой//Историческая экология человека. Методика биологических исследований. Вып. 1/Отв. ред. Е. 3. Година. М.: Старый сад. С. 169-173.

- Бунатян Е. П., 1985. Методика социальных реконструкций в археологии (на материале скифских могильников IV-III вв. до н. э.). Киев: Наукова думка. 228 с.

- Габуев Т. А., Малашев В. Ю., 2009. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.: ТАУС. 468 с.

- Гавритухин И. О., 2001. Периодизация раннесредневековых древностей Кисловодской котловины на основе керамики в свете изучения изделий из металла//Малашев В. Ю. Керамика раннесредневекового могильника Мокрая Балка. М.: ИА РАН. С. 40-49.

- Гавритухин И. О., Малашев В. Ю., 1998. Перспективы изучения хронологии раннесредневековых древностей Кисловодской котловины//Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. (вопросы хронологии): материалы II Междунар. археологич. конф./отв. ред. Д. А. Сташенков. Самара: СОИКМ. С. 28-86.

- Гутнов Ф. Х., 1993. Средневековая Осетия. Владикавказ: Ир. 229 с.

- Коробов Д. С., 2003. Социальная организация алан Северного Кавказа IV-IX вв. СПб.: Алетейя. 380 с.

- Коробов Д. С., 2014. Аланские «вождеские» погребения и центры власти в Кисловодской котловине в раннем Средневековье//КСИА. Вып. 234. С. 95-114.

- Коробов Д. С., Малашев В. Ю., 2015. Новые комплексы аланской культуры эпохи Великого переселения народов из окрестностей Кисловодска//КСИА. Вып. 241. С. 214-230.

- Крадин Н. Н., 2011. Политическая антропология: учебник. 2-е изд., испр. и доп. М.: Логос. 272 с.

- Куббель Л. Е., 1988. Очерки потестарно-политической этнографии. М.: Наука. 271 с.

- Малашев В. Ю., 2000. Раннесредневековая керамика могильника Клин-Яр III: Вопросы хронологии. М.: Полимедия. 52 с. (Труды Клин-Ярской экспедиции; II.)

- Малашев В. Ю., 2001. Керамика раннесредневекового могильника Мокрая Балка. М.: ИА РАН. 149 с.

- Флёров В. С., 2000. Аланы Центрального Предкавказья V-VIII вв.: обряд обезвреживания погребенных. М.: Полимедиа. 164 с. (Труды Клин-Ярской экспедиции; I.)

- Arnold C., 1980. Wealth and social structure: a matter of life and death//Anglo-Saxon cemeteries 1979: The fourth Anglo-Saxon symposium at Oxford/Eds. P. Ratz, T. Dickinson, L. Watts. Oxford: Oxford University Press. P. 81-142. (BAR Inter. Series; 82.)

- Härke H., Belinsky A., 2000. Nouvelles fouilles de 1994-1996 dans la nécropole de Klin-Yar//Les sites archéologiques en Crimée et au Caucase durant l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Age/Eds. M. Kazanski, V Soupault. Leiden; Boston; Köln: Brill. P. 193-210. (Colloquia Pontica; 5.)

- Härke H., Belinsky A., in press. The Iron Age to early medieval cemetery of Klin Yar: excavations 1994-96. Berlin: DAI. (Reihe Forschungen in Eurasien.)

- Hodson F. R., 1979. Inferring status from burials in Iron Age Europe: some recent attempts//Space, hierarchy and society/Eds. B. C. Burnham, J. Kingsbury. Oxford: Oxford University Press. P. 23-30. (BAR Inter. Series; 59.)

- Jensen C. K., Nielsen K. H., 1997. Burial Data and Correspondence Analysis//Burial and Society. The Chronological and Social Analysis of Archaeological Burial Data/Eds. C. K. Jensen, K. H. Nielsen. Aarus; Oxford; Oakville, Connecticut: Aarhus University Press. P. 29-61.

- Jørgensen L., 1987. Family burial practices and inheritance systems. The development of an Iron Age society from 500 BC to AD 1000 on Bornholm, Denmark//Acta Archaeologica. Vol. 58. P. 17-53.

- Jørgensen L., 1991. Castel Trosino and Nocera Umbra. A chronological and social analysis of family burial practices in Lombard Italy (6th-8th cent. AD)//Acta Archaeologica. Vol. 62. P. 1-58.

- Korobov D. S., in press. Social analysis of 4th to 8th century Alanic burials at Klin-Yar//Härke H., Belinsky A. The Iron Age to early medieval cemetery of Klin Yar: excavations 1994-96. Berlin: DAI. (Reihe Forschungen in Eurasien.)

- Nielsen K. H., 1991. The application of Correspondance Analysis: some examples in archaeology//Classification, data analysis and knowledge organisation. Models and methods with applications: Proceedings of the 14th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e. V, University of Marburg, March 12-14, 1990/Eds. H.-H. Bock, P. Ihm. Berlin: Springer-Verlag. P. 343-351.

- Orton C. R., Hodson F. R., 1981. Rank and Class: interpreting the evidence from prehistoric cemeteries//Mortality and Immortality: the anthropology and archaeology of death/Eds. S. C. Humphreys, H. King. London: Academic Press. P. 103-115.

- Reinhold S., 1997a. Time versus Ritual -Typological Structures and Mortuary Practices an Late Bronze/Early Iron Age Cemeteties of North-East Caucasia («Koban Culture»)//Analecta Praehisoria Leidensis. Vol. 28, iss. 1. P. 195-202.

- Reinhold S., 1997b. Zeit oder Sozialstruktur? -Bemerkungen zur Anwendung von Korrespondenzanalysen bei der Untersuchung prähistorischer Grabfunde//Archäologie und Korrespondenzanalyse. Beischpiele, Fragen, Perspektiven/Hrgs. von J. Müller, A. Zimmermann. Espelkamp: Verlag Marie Leidorf Gmb H. S. 161-174. (Internationale Archäologie; 23.)

- Shephard J., 1979. The social identity of the individua1 in isolated barrows and barrow cemeteries in Anglo-Saxon England//Space, hierarchy and society/Eds. B. C. Burnham, J. Kingsbury. Oxford: Oxford University Press. P. 47-79. (BAR Inter. Series; 59.)

- Tainter J. A., 1978. Mortuary practices and the study of prehistoric social systems//Advances in archaeological method and theory. Vol. 1/Ed. M. B. Schiffer. New York; San Francisco; London: Academic Press. P. 106-141.

- Theune C. 1995. Möglichkeiten und Grenzen der Seriation. Ein Diskussionbeitrag//EthnographischArhäologische Zeitschrift. Bd 36. S. 323-341.