Социальная структура российского общества по уровню жилищной обеспеченности: критериальная и количественная идентификация

Автор: Бобков, Колмаков Игорь Борисович, Одинцова Елена Валерьевна

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Экономические исследования

Статья в выпуске: 2 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Объект. Уровень жилищной обеспеченности населения России. Предмет. Социальные группы населения, различающиеся по уровню жилищной обеспеченности. Цель. Статья посвящена выявлению социальной структуры населения в России по уровню жилищной обеспеченности. Основные положения статьи. Актуальность исследования обусловлена необходимостью идентификации социальных групп с разным уровнем жилищной обеспеченности в обществе с высокой степенью неравенства распределения по уровню жизни. Гипотеза исследования состоит в том, что соединение нормативного (теоретического) и статистического (компромиссного) подходов позволяет, находясь в пределах критериальных границ социальных стандартов дифференциации жилищной обеспеченности, учесть ограничения сложившейся модели распределения жилища и скорректировать границы социальных групп с разным уровнем его обеспеченности. Авторами найдены не противоречащие нормативному подходу и сложившимся условиям развития российской экономики интервалы уровней жилищной обеспеченности, в которых население целесообразно идентифицировать как социальные группы с разным уровнем жизни. Предлагаемые в публикации инструментальные средства позволяют встраиваться в систему международных измерений жилищной обеспеченности. Предложены методы и проведены оценки удельного веса различных социальных групп населения, их доли в общем объеме жилищного фонда страны. Основные положения и выводы статьи могут быть использованы в качестве теоретико-методологической и практической основы для выявления социальных групп по уровню жизни и определения их численности. Предложенные социальные стандарты жилищной обеспеченности и стандарты денежных доходов могут быть ориентирами государственной политики по реализации национального проекта «Жилище и городская среда», предусмотренного в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Социальная структура, социальные группы, уровень жизни, социальные стандарты, критериальные границы, жилищная обеспеченность, площадь жилья, благоустроенность жилья

Короткий адрес: https://sciup.org/143173694

IDR: 143173694

Текст научной статьи Социальная структура российского общества по уровню жилищной обеспеченности: критериальная и количественная идентификация

В публикациях, вышедших в последние годы в России, вопросам жилищной обеспеченности населения уделяется довольно большое внимание, что обусловлено огромной ролью жилища в формировании уровня и качества жизни, среды жизнедеятельности человека и развития экономики. В аспекте экономической, жилищной политики и формирования городской среды эти проблемы наиболее полно раскрываются в работах ученых, представляющих Фонд «Институт экономики города» [Косарева, 2012, 13, с. 15-24; Косарева, Полиди, Пузанов, 2015, 14; и др.]. Вопросы обеспеченности жильем с точки зрения потребностей домохозяйств систематически исследуются в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН (ИСЭПН РАН) [Шнейдерман и др., 2016, 25, с. 91-102; Гу-занова, Шнейдерман, 2018, 7, с. 66-76; и др.]. Анализ влияния жилища на социальную структуру общества и субъективные оценки людьми жилищной обеспеченности изучаются в НИУ «Высшая школа экономики», в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, в Федеральном научно-исследовательском социологическом центре РАН, в Независимом институте социальной политики и во Всероссийском центре уровня жизни (ВЦУЖ) [Малева и др., 2015, 15, с.109-138; Российское общество и вызовы времени…, 2015-2017, 20; и др.].

В условиях высокого экономического неравенства распределения населения нашей страны по уровню жизни выявление социальных структур сравнением фактического текущего потребления материальных благ и услуг с системой нормативных стандартов жилищной обеспеченности играет все более важную роль. Последние, наряду со стандартами денежных доходов населения, выступают в качестве критериальных стандартов уровня жизни. Сравнение фактического потребления населением жилища с системой его социальных стандартов позволяет определять их укрупненные социальные группы, объединенные общими характеристиками (моделями) потребления.

Авторами данной статьи на протяжении целого ряда лет во ВЦУЖ, РЭУ им. Г.В. Плеханова и ИСЭПН РАН проводятся исследования формирования социальной структуры российского общества по уровню материального достатка, которая включает, наряду с денежными доходами, и жилищную обеспеченность [Бобков, Канаев, 2006, 1, с. 42-52; Качество и уровень…, 2007, 9; Бобков, Одинцова, 2012, 5, с. 20-28; Бобков, Одинцова, Башмаков, 2016, 4, с. 13-20; Бобков, Квачев, Одинцова, 2016, 3, с. 48-59; Бобков, 2014, 2; и др.]. Результатами этих исследований и их верификации в практических проектах является идентификация следующих социальных слоев населения: 1) наиболее нуждающиеся (бедные по жилищу), 2) низкообеспеченные, 3) обеспеченные ниже среднего уровня, 4) среднеобеспеченные и 5) высокообеспеченные. С учетом этой идентификации проводится мониторинг их численности.

В нормативных документах, регулирующих жилищную обеспеченность, и в официальной статистике, этот инструментарий не применяется. Так, в Жилищном Кодексе Российской Федерации (далее – ЖК) [Жилищный Кодекс…, 2004, 8] стандарты площади жилищной обеспеченности предусматривают лишь один общефедеральный стандарт – жилые помещения в общежитиях и жилые помещения маневренного фонда. Они предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека [Жилищный Кодекс…, 2004, 8, Статьи 105-106]. В ЖК имеются еще три локальных стандарта площади жилища: а) размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий стоимости жилищно-коммунальных услуг, и муниципальные минимальные стандарты; б) учетная норма площади жилого помещения (минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспе- ченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях); и в) норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма (минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма). Региональные и муниципальные нормы, предусмотренные в ЖК, устанавливаются в зависимости от бюджетной обеспеченности соответствующих административных территориальных образований и достигнутого в них уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма, а также ряда других факторов.

Иные стандарты качества и благоустройства жилища в ЖК не предусмотрены. Все это является серьезным ограничителем для выработки обоснованной национальной социальной политики, не позволяет идентифицировать соответствие имеющегося и вновь вводимого жилища по его качеству и благоустройству и делает «слепой» государственную жилищную политику. Глухота государственных исполнительных и законодательных органов к разработкам отечественных и зарубежных ученых (ниже мы затронем и зарубежный опыт, и практику жилищной обеспеченности) затрудняет выработку согласованных позиций различных отечественных научных школ в области критериев выявления социальных слоев и измерения дифференциации уровня жизни. Это, в свою очередь, является для власти питательной средой применения удобных для государственных и муниципальных органов оценок качества жилищной обеспеченности.

Несогласованность позиций экспертов по вопросам критериев выявления социальной структуры российского общества по уровню жизни и их количественных значений выявилась по результатам опроса, проведенного в 2016 г. под руководством одного из авторов данной публикации. Опрос проводился с целью сопоставления подходов экспертов к критериям и пограничным значениям социальных стандартов, необходимым для выявления российских средних классов [Бобков, Квачев, Одинцова, 2016, 3, с. 48–59].

Позиции экспертов в аспекте рассматриваемой проблемы, прежде всего, различались относительно размеров общей площади жилья, которая может свидетельствовать о принадлежности к средним классам в рамках оценки жилищной обеспеченности. Некоторые эксперты (менее 10% ответивших) полагали, что для отнесения к средним классам по рассматриваемому параметру жилищной обеспеченности, достаточно размера общей площади жилья на 1 чел., составляющего менее 18 кв.м. Большинство же высказавшихся экспертов посчитали, что для соответствия идентификационным параметрам жилищной обеспеченности средних классов, на 1 чел. должно приходиться не менее 18 кв.м. общей площади жилья, а именно: или от 18 кв.м. до 30 кв.м., или не менее 30 кв.м. (ответившие разделились, примерно, поровну). При этом максимальное указанное экспертами значение рассматриваемого параметра составило 70 кв.м. на 1 чел.

В отношении благоустройства жилых помещений представителей средних классов экспертный опрос показал следующее. Чаще других экспертами отмечалась необходимость наличия следующих видов благоустройства жилища: водопровод; водоотведение (канализация); отопление; ванна/душ; горячее водоснабжение; газ (се-тевой/сжиженный); подключение к Интернет. На данные виды благоустройства при возможности множественного выбора указали от более 80% до 100% ответивших экспертов.

Резюмируя результаты экспертных оценок, можно утверждать, что расхождения теоретической модели распределения населения по жилищной обеспеченности, которую разработали авторы данной публикации (представлена ниже), с практическими оценками выявили, с одной стороны, более низкие требования экспертов к размерам площади жилища, а, с другой стороны, их более высокие требования к его благоустройству.

Нерешенные вопросы стандартизации жилища мешают решать новые задачи, которые выдвигаются жизнью в этой важной и чувствительной для людей сфере. Это в очередной раз высветилось после принятия Президентом Российской Федерации Указа от 07 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Указ…, 23], которым предусмотрена реализация 12 Национальных проектов (Программ). Среди них – национальный проект «Жильё и городская среда». Целями и целевыми показателями этого Проекта предусматривается:

-

■ улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно (для сравнения скажем, что в 2016 г. жилищные условия улучшили 129 тыс. семей [Социальное положение …, 22]);

-

■ обеспечение доступным жильём семей со средним достатком (следует отметить, что показатели, характеризующие критерии определения и показатели среднего достатка, в настоящее время на государственном уровне не определены);

-

■ увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв.м. в год (в 2016 г. было построено 80,2 млн. кв.м. общей площади

жилых помещений [Социальное положение …, 22]);

-

■ обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (по состоянию на 2016 г. удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда составил 2,4% [Ветхий …, 6]).

В числе задач для реализации национального Проекта по жилью мы хотели бы обратить внимание на поставленную Президентом Российской Федерации задачу совершенствования механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья. Видимо, наращивание ввода стандартного жилья определено в качестве необходимого условия резкого улучшения масштабов жилищной обеспеченности для семей. А этот стандарт как раз и не ясен.

Если предполагаемый в Указе Президента РФ стандарт жилища будет соответствовать лишь минимальным требованиям, предусмотренным в ЖК, то это приведет к росту жилищной бедности, к дальнейшему росту неравенства в распределении жилья. Видимо, стандартное жилище, строительство которого будет поддерживаться государством, должно отвечать более высоким требованиям к его качеству и благоустроенности. Но каким?

В связи с этим в данной публикации авторы ставят перед собой цель провести идентификацию социальных групп населения, дифференцированных по уровню жилищной обеспеченности:

■ предложить теоретическую модель идентификации жилища разной площади, качества и благоустроенности;

■ найти способы адаптации теоретической модели к реальным возможностям экономики и системы распределения жилища;

■ провести оценивание численности социальных групп населения с разным уровнем жилищной обеспеченности;

■ предложить органам государственного и муниципального управления стандарты жилища, на которые следовало бы ориентироваться при разработке и реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

2. Теория

Социально-экономическая структура российского общества по уровню жилищной обеспеченности определяется на основе нормативных критериев. Теоретическая (исходная) модель дифференциации жилищной обеспеченности населения опирается на систему социальных стандартов качества жилища разного уровня благосостояния.

Такие модели широко используются в международной [Living space…, 29; Housing Suitability …, 28; Housing suitability of private household…, 27; Measuring Overcrowding…, 30; и др.] и отечественной практике [Российские средние классы…, 2008, 18; и др.]. Отличие авторского подхода к выявлению социальных структур от других подходов заключается в применении нормативных идентификационных критериев (см., например, [Бобков, Одинцова, Башмаков, 2016, 4, с. 13-20; Bobkov, Odintsova, 2014, 26, с. 203-211; Бобков, Одинцова, 2012, 5, с. 20-28]), в том числе, площади жилища и его благоустройства так, чтобы по мере перехода от низших к высшим стандартам жилищной обеспеченности согласованно увеличивались не только размеры общей площади жилища в расчете на одного члена домохозяйства (семьи), но и, одновременно, повышался уровень качества и благоустроенности жилища. Если площадь жилища позволяет относить его к более высокому стандарту, а качество и благоустройство не отвечают требованиям этого стандарта, то жилище не может быть отнесено к более высокому стандарту. Для этого необходимо соответствие стандартов площади жилища и стандартов его качества и благоустройства.

С участием авторов данной публикации во ВЦУЖ были обоснованы следующие социальные стандарты , положенные в основу теоретической модели выявления жилищной обеспеченности [Социальная политика…, 2014, 21].

Стандарт, определяющий первый (наиболее низкий) уровень жилищной обеспеченности:

-

■ размер жилой площади жилого помещения не менее 7 кв. м. на члена домохозяйства (норматив постановки на очередь для улучшения жилищных условий в СССР);

-

■ наличие централизованного водоснабжения, центрального отопления и централизованной канализации.

Стандарт, определяющий второй (низкий) уровень жилищной обеспеченности:

-

■ размер общей площади жилого помещения не менее 18 кв. м. на члена домохозяйства (норматив оплаты площади жилища в потребительской корзине прожиточного минимума, действовавшей до 2012 г. [Федеральный закон…, 24]);

-

■ наличие централизованного водоснабжения, центрального отопления и централизованной канализации, а также горячего водоснабжения.

Стандарт, определяющий третий (средний) уровень жилищной обеспеченности:

-

■ размер общей площади жилого помещения не менее 30 кв. м. на члена домохозяйства (учитывался размер обеспеченности жильем в европейских странах ОЭСР);

-

■ не менее 1 комнаты на члена домохозяйства (учитывались требования к жилищному фонду в европейских странах ОЭСР);

-

■ наличие стационарного телефона;

-

■ наличие горячего водоснабжения, централизованного водоснабжения, центрального отопления и централизованной канализации.

Стандарт, определяющий четвертый (высокий) уровень жилищной обеспеченности:

-

■ размер общей площади жилого помещения не менее 60 кв. м. на члена домохозяйства (учитывался размер обеспеченности жильем в США);

-

■ не менее 1 комнаты на члена домохозяйства (учитывались требования к жилищному фонду в европейских странах ОЭСР);

-

■ наличие стационарного телефона;

-

■ наличие горячего водоснабжения, централизованного водоснабжения, центрального отопления и централизованной канализации.

Система нормативов жилищной обеспеченности, лежащая в основе теоретической модели дифференциации жилища, позволяет осуществлять широкий класс наблюдений и решать широкий круг задач:

-

1) выявлять социальные структуры с разным уровнем жилищной обеспеченности;

-

2) разрабатывать жилищную политику (ввод жилища и его благоустройство, структура жилищного фонда, выведение из эксплуатации фонда ветхого и аварийного жилища и др.);

-

3) определять социальные группы населения, нуждающиеся в государственной социальной поддержке посредством жилищных субсидий и первоочередного предоставления жилища;

-

4) обосновывать систему ипотечного кредитования;

-

5) прогнозировать будущие результаты наблюдений; и др.

Как уже отмечалось, экспертный опрос выявил противоречивые оценки экспертами требований к стандартам жилищной обеспеченности, частично не совпадающие с заложенными в теоретической модели. Вернемся к этим оценкам еще раз. Жилищные условия, характерные для представителей средних классов, по мнению практически всех высказавшихся экспертов, могут быть идентифицированы через проживание в отдельном жилье, что не противоречит выше представленной теоретической авторской модели. В отношении теоретической модели площади жилищной обеспеченности выявилось отсутствие консенсуса экспертов: только менее половины из них (примерно 40%) указали на интервал площади жилища 30-70 кв.м., в наибольшей степени соответствующий теоретической модели. Большинство же экспертов (50%) указали на более скромные размеры площади жилища в качестве критериальных стандартов принадлежности к средним классам в Российской Федерации. Естественно, в случае корректировки критериальных стандартов площади обеспеченности жилищем для средних классов, потребуется внести изменения и в стандарты площади жилища для других социальных групп населения.

В отношении качества и благоустройства жилища представителей средних классов экспертный опрос показал следующее. Около 90% высказавшихся экспертов посчитали, что для отнесения к средним классам на каждого члена семьи должно приходиться не менее 1 комнаты. Это совпадает с авторской теоретической моделью количества комнат на человека. Большинство из выше выделенных экспертами видов благоустройства отражено в авторской теоретической модели жилища средних классов. Однако такие компоненты благоустройства жилища, как ванна/душ, газ и подключение к Интернет не вошли в ее состав. Все это побудило авторов к корректировке теоретической модели жилищной обеспеченности и разработке компромиссной статистической модели дифференциации жилищной обеспеченности.

Компромиссная статистическая модель дифференциации жилищной обеспеченности населения опирается на систему информативных показателей, характеризующих распределение населения по уровню жилищной обеспеченности, обусловленное ограничениями российской экономики, а именно:

-

а) размерами ВВП и его структурой;

-

б) общим объемом жилищного фонда;

-

в) сложившимся распределением населения по площади жилища, его качеству и благоустроенности и др.

Объективные статистические информативные показатели, характеризующие фактическое распределение населения по площади жилища и распределение жилища разной площади в общем его объеме, определялись по гибридной модели, состоящей из логнормальной модели распределения населения и модели распределения Парето, а именно:

-

а) модели плотности распределения населения по размеру общей площади жилища на одного человека - f(x) и

-

б) модели плотности распределения общих объёмов площади жилых помещений по размеру общей площади жилых помещений на одного человека - φ(x).

Информативными статистическими показателями для построения распределения населения по уровню жилищной обеспеченности являются:

Модальное значение (Xfmod) – значение общей площади жилища на человека, при котором плотность распределения населения по общей площади жилища достигает своего максимального значения, т.е. то значение жилой площади, которое соответствует наиболее многочисленной группе населения;

Медианное значение (Xfmed) – значение общей площади жилища на человека, при котором численность населения делится пополам;

Среднее значение (Xfc) – отношение общего объема общей площади жилища к среднегодовой численности населения.

Модальное значение (Xφmod) – значение общей площади жилища на человека, при котором плотность распределения общего объема площа- ди жилища достигает своего максимального значения, т.е. соответствующее наибольшей концентрации площади;

Медианное значение (Xφmed) – значение общей площади жилища на человека, при котором общий объём жилой площади делится пополам;

Среднее значение (Xφc) – трансформированный размер общей площади жилища на человека с учетом неравенства распределения общего объема жилой площади населения.

3. Математические модели

Исходной информацией для построения моделей являются данные Росстата, представленные в Таблице 1.

Таблица 1

Распределение домашних хозяйств по размеру общей (полезной) площади жилища в среднем на проживающего (2016 г.)

|

Размер общей (полезной) площади жилища в среднем на проживающего |

Численность домашних хозяйств с соответствующим размером общей (полезной) площади жилища в среднем на проживающего, в %* |

|

до 9,0 кв. м. |

2,3 |

|

от 9,1 до 11,0 кв. м. |

4,4 |

|

от 11,1 до 13,0 кв. м. |

5,3 |

|

от 13,1 до 15,0 кв. м. |

8,8 |

|

от 15,1 до 20,0 кв. м. |

19,8 |

|

от 20,1 до 25,0 кв. м. |

14,4 |

|

от 25,1 до 30,0 кв. м. |

10,6 |

|

от 30,1 до 40,0 кв. м. |

14,3 |

|

от 40,1 и более кв. м. |

20,1 |

|

100 |

* Данные Росстата [Распределение домашних хозяйств…, 17].

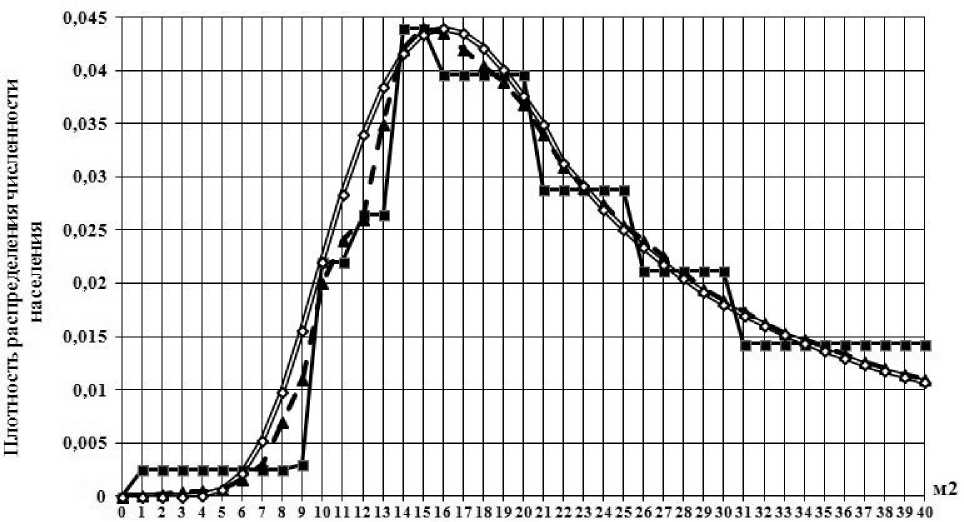

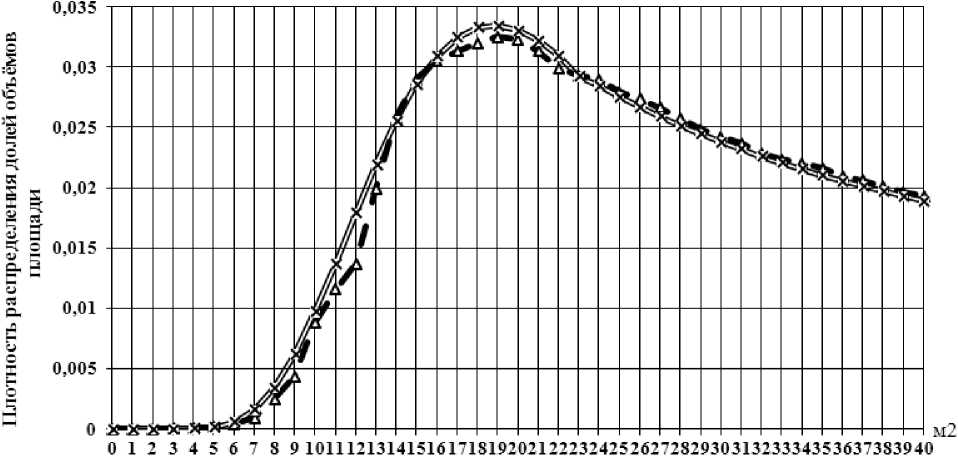

В среднем на одного проживающего в 2016 г. размер общей (полезной) площади жилища, занимаемого домашними хозяйствами, составил 22,8 кв.м. [Размер общей (полезной) площади жилья …, 16]. На основе этих данных на рисунке 1 построен ступенчатый график «РОССТАТ ИСХОДНЫЙ РЯД 2016». Данные ступенчатого графика были сглажены и представлены плавным графиком «РОССТАТ ИСХОДНЫЙ СГЛАЖЕННЫЙ 2016» с соблюдением совпадения данных контрольных точек ступенчатого ряда. Для нахождения обозначенных выше статистических информативных показателей были проведены аппроксимации фактической плотности распределения численности населения f(x) по уровню обеспеченности площадью жилища (см. рисунок 1) и плотности распределения долей объёма жилища разной площади ф(х) в общем объёме жилища (см. рисунок 2). Для построения аналитической модели оказалось возможным применение логарифмически нормального распределения на участке до среднего значения (Xfc = 22,8 кв. м.) и распределения Парето на участке выше среднего значения. Математический инструментарий сопряжения логнормального распределения и распределения Парето подробно рассмотрен в работе [Колмаков, 2015, 12, с. 47-56].

—---РОССТАТ ИСХОДНЫЙ РЯД 2016

— А— РОССТАТ ИСХОДНЫЙ СГЛАЖЕННЫЙ 2016

<=*=» ГИБР ИДНА Я ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ

Рисунок 1. Графики плотностей распределения численности населения - f(x) по уровню обеспеченности площадью жилища (на чел.) (Россия, 2016 г.)

>Д —РОССТАТ ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕЙ ОБЪЁМОВ ПЛОЩАДИ 2016 :■= ГИБР ИДНА Я ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕЙ ОБЪЁМОВ 2016

Рисунок 2. Графики плотностей распределения долей объёмов площади - ф(х) в общем объеме площади жилища (на чел.) (Россия, 2016 г.)

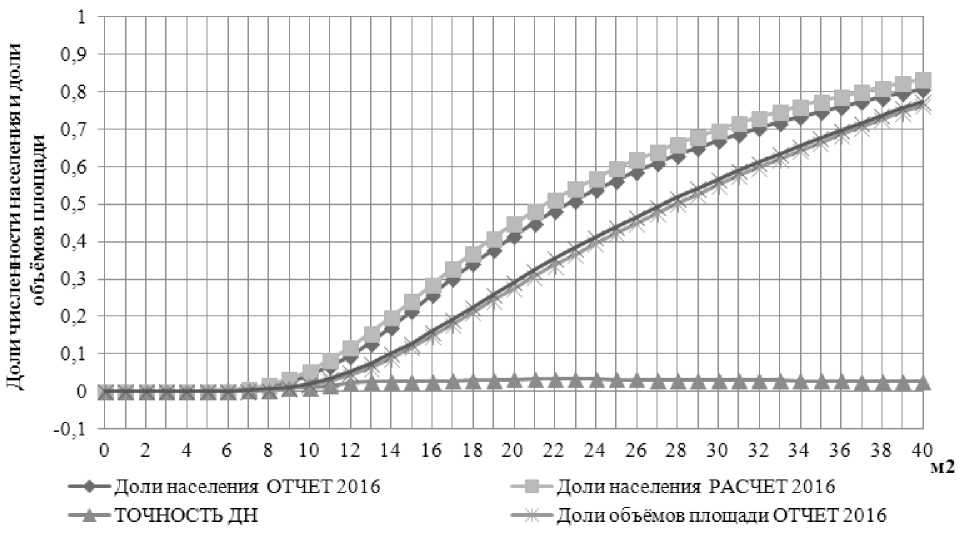

Оценки дифференциации населения по уровню жилищной обеспеченности можно получить традиционными методами, используя кривую Ло- ренца в координатах: доли населения, доли жилищной обеспеченности. В свою очередь, кривая Лоренца строится по данным интегральных ха- рактеристик функции распределения населения по уровню обеспеченности площадью жилища - F(x), и функции распределения долей объёмов жилой площади - D(x) (Россия, 2016 г.). Эти интегральные характеристики приведены на рисунке 3.

Расчеты статистических информативных показателей по модели, представленной на рисун- ках 1-3, выполнены на основе методологических разработок, опубликованных в [Колмаков, 2015, 10, с. 23-36] и [Колмаков, 2016, 11, с. 409-424]. Эти расчеты позволили выявить значения информативных статистических показателей размеров жилищной обеспеченности населения, которые представлены в Таблице 2.

Рисунок 3. Графики функций распределения населения по уровню обеспеченности площадью жилища: долей численности населения - F(x), долей объёмов жилой площади - D(x) (Россия, 2016 г.)

Таблица 2

Информативные статистические показатели размеров жилищной обеспеченности населения (2016 г., в целом по России; кв. м. на чел.)*

|

Показатели плотности распределения численности |

Показатели плотности распределения объёмов площади |

|||||

|

X fтod (кв.м.) |

X fтed (кв.м.) |

X fc (кв.м.) |

X φтod (кв.м.) |

X φтed (кв.м.) |

X φc (кв.м.) |

|

|

16 |

22 |

23 |

19 |

27 |

29 |

|

|

Доля численности населения |

0,2855 |

0,5 |

0,5442 |

0,4112 |

0,6477 |

0,6813 |

|

Доля объёма площади |

0,1601 |

0,3396 |

0,3845 |

0,2592 |

0,5 |

0,5427 |

* Расчеты авторов

Представленные выше математические модели позволяют провести расчеты долей и численности социальных групп населения, различающихся по уровню жизни, концентрации общего объема денежных доходов населения внутри этих социальных групп, а также уровня экономического неравенства.

4. Методы и данные

Статистические информативные показатели распределения населения по площади жилища позволили следующим образом скорректировать социальные стандарты площади жилищной обеспеченности и характеристики социальных слоев по распределению площади жилища, предусмотренные в теоретической модели.

Стандарт, определяющий первый (наиболее низкий) уровень жилищной обеспеченности: размер жилой площади жилого помещения не менее 6 кв. м. на одного человека; наличие централизованного водоснабжения, центрального отопления и централизованной канализации. Критерий размера жилой площади не менее 6 кв. м. определен Жилищным Кодексом Российской Федерации и используется при предоставлении жилых помещений в общежитиях и жилых помещений маневренного фонда [Жилищный Кодекс…, 2004, 8]. Этот социальный стандарт жилищной обеспеченности представляет собой модель текущего потребления населением жилища, которая очерчивает критериальную границу наиболее низкого уровня жизни.

Стандарт, определяющий второй (низкий) уровень жилищной обеспеченности: размер общей площади жилого помещения 16 кв. м. на чел. (модальное значение площади распределения населения по размеру жилища); наличие горячего водоснабжения, централизованного водоснабжения, центрального отопления, централизованной канализации, ванны/душа, напольной плиты (газовой или электрической). Это нижняя граница социально-приемлемой жилищной обеспеченности. Этот социальный стандарт представляет собой модель текущего потребления жилища, которая очерчивает верхнюю критериальную границу низкого уровня жизни.

Социальные группы с площадью жилищной обеспеченности менее 6 кв. м. на чел. составляют наиболее нуждающееся в площади жилища (бедное по жилищу) население. Социальные группы с площадью жилища от 6 кв. м. до 16 кв. м. на чел. составляют низкообеспеченное по площади жилища население.

Стандарт, определяющий третий (средний) уровень жилищной обеспеченности: размер общей площади жилого помещения не менее 23 кв. м. на чел. (среднестатистическая площадь жилищной обеспеченности); наличие не менее 1 комнаты на члена домохозяйства; наличие горячего водоснабжения, централизованного водоснабжения, центрального отопления, централизованной канализации, ванны/душа, напольной плиты (газовой или электрической), доступа в Интернет. Этот социальный стандарт определяет нижнюю границу средней жилищной обеспеченности.

Социальные группы населения с площадью жилища на человека от 16 кв. м. до 23 кв. м. и соответствующим качеством и благоустройством жилища идентифицируются как обеспеченные жилищем ниже среднего уровня.

Стандарт, определяющий четвертый (высокий) уровень жилищной обеспеченности: размер общей площади жилого помещения 40 кв. м. на чел.; наличие не менее 1 комнаты на члена домохозяйства + еще не менее 1-ой дополнительной комнаты; наличие горячего водоснабжения, централизованного водоснабжения, центрального отопления, централизованной канализации, ван-ны/душа, напольной плиты (газовой и электрической), доступа в Интернет. Этот социальный стандарт определяет нижнюю границу высокого уровня жилищной обеспеченности.

Как видно из характеристик второго, третьего и четвертого социальных стандартов жилищной обеспеченности, в них учтены оценки экспертов в части благоустройства жилища, которое обеспечивает такие его составляющие, как ванна/ душ, напольная плита (газовая или электрическая) (эти компоненты появляются уже во втором стандарте), доступ в Интернет (учтен в третьем стандарте). Для четвертого (высокого) стандарта добавлено наличие в жилище дополнитель-ной(-ых) жилой(-ых) комнаты(-т) - не менее 1-ой дополнительной комнаты.

С учетом наличия не менее одной дополнительной жилой комнаты, а также соответствующих этому более высоких параметров нежилой площади, авторами обоснован стандарт нижней границы площади жилищной обеспеченности, соответствующей четвертому (высокому) уровню – 40 кв. м. на чел. Необходимо отметить, что 40 кв. м. размера общей площади жилища на чел. является также нижней точкой статистического открытого интервала, учитываемого при распределении домохозяйств по площади жилья, выше которой статистические органы не проводят детализацию распределения общей пощади жилища.

Социальные группы с жилищными условиями, характеризующимися размерами общей площади жилого помещения от 23 кв. м. до 40 кв. м. на чел., наличием не менее 1 комнаты на члена домохозяйства, горячего водоснабжения, централизованного водоснабжения, центрального отопления, централизованной канализации, ванны/ душа, напольной плиты (газовой или электрической) и доступа в Интернет, идентифицируются как среднеобеспеченное жилищем население.

В среднеобеспеченных по жилищу группах населения целесообразно рассматривать нижний слой среднеобеспеченных групп с общей площадью жилого помещения от Xfc = 23 кв. м.

до X φ med = 27 кв. м. на чел. (разделение общего жилищного фонда пополам) и верхний их слой с общей площадью жилого помещения от 27 кв. м. до 40 кв. м. на чел.

Социальные группы с жилищными условиями, характеризующимися размерами жилого помещения более 40 кв. м. общей площади на чел., наличием не менее 1 комнаты на члена домохозяйства плюс еще не менее 1 дополнительной комнаты, горячего водоснабжения, централизованного водоснабжения, центрального отопления, централизованной канализации, ванны/душа, напольной плиты (газовой или электрической), доступа в Интернет идентифицируются как высокообеспеченное жилищем население.

Анализ компромиссной статистической модели стандартов площади жилищной обеспеченности, его качества и благоустройства показывает, что они не противоречат исходной теоретической модели социальных стандартов площади жилища, поскольку имеют области пересечений, о чем свидетельствует таблица 3.

Таблица 3

|

Социальные группы населения по площади жилищной обеспеченности |

Интервалы площади жилища (м2на чел.) |

||

|

Теоретическая (нормативная) модель |

Компромиссная (статистическая) модель |

Области пересечений |

|

|

Наиболее нуждающиеся |

Менее 7 м2 |

Менее 6 м2 |

Менее 6 м2 |

|

Низкообеспеченные |

7 м2 – 18 м2 |

6 м2 – 16 м2 |

7 м2 – 16 м2 |

|

Обеспеченные ниже среднего уровня |

18 м2 – 30 м2 |

16 м2 – 23 м2 |

18 м2 – 23 м2 |

|

Среднеобеспеченные |

30 м2 – 60 м2 |

23 м2 – 40 м2 |

30 м2 – 40 м2 |

|

Высокообеспеченные |

Более 60 м2 |

Более 40 м2 |

Более 60 м2 |

* Расчеты авторов

Интервалы площади жилища социальных групп, дифференцированных по уровню жизни и области их пересечений*

Из Таблицы 3 вытекает, что все полученные компромиссные интервалы распределения населения по площади жилища находятся в границах жилищной обеспеченности, соответствующих исходной теоретической модели распределения населения по площади жилища. По мере снятия ограничений российской экономики (роста размеров ВВП и изменения его структуры; роста общего объема жилищного фонда; изменения сложившегося распределения населения по площади жилища и др.) социальные стандарты площади жилища целесообразно повышать и приближать их к значениям, предусмотренным в теоретической модели.

Полученные компромиссные интервалы границ социальных стандартов площади жилища среднеобеспеченного населения вписываются и в представления экспертов о стандартах площади жилища для средних классов. Напомним, что 50% экспертов определили интервал границ площади жилищной обеспеченности средних классов от 18 кв.м. до 30 кв.м. на чел. Фактическая нижняя граница вхождения в средние слои по площади жилищной обеспеченности составила 23 кв. м. на чел. Еще 40% экспертов определили этот интервал от 30 кв. м. до 60 кв.м. на чел. Фактическая верхняя граница среднеобеспеченных по площади жилища составила 40 кв.м. на чел. Таким образом, полученные нами компромиссные границы площади жилища среднеобеспеченных групп населения отвечают представлениям 90% экспертов. В компромиссных стандартах жилищной обеспеченности учтены также более высокие требования экспертов к благоустроенности жилища (в частности, ванна/душ, доступ к Интернету).

5. Полученные результаты

Расчеты по нормативной теоретической модели. Количественное оценивание распределения населения по уровню и качеству жилищной обеспеченности на основе теоретической модели было проведено с использованием данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (РМЭЗ)1 и представлено в Таблице 4.

Социальные группы по жилищной обеспеченности (с учетом благоустроенности жилища; в целом по России; 2016 г.)

Таблица 4

|

Социальные группы населения по жилищной обеспеченности |

Характеристика жилищной обеспеченности |

Доля в общей социальной структуре |

|

Наиболее нуждающиеся |

Наиболее плохие жилищные условия: параметры жилищных условий не достигают первого нормативного уровня |

38,6 |

|

Низкообеспеченные |

Плохие жилищные условия: параметры жилищных условий достигают первого нормативного уровня, но не соответствуют второму нормативному уровню |

23,5 |

|

Обеспеченные ниже среднего уровня |

Жилищные условия ниже средних: параметры жилищных условий достигают второго нормативного уровня, но не соответствуют третьему нормативному уровню |

25,8 |

|

Среднеобеспеченные |

Средние жилищные условия: параметры жилищных условий достигают третьего нормативного уровня, но не соответствуют четвертому нормативному уровню |

10,7 |

|

Высокообеспеченные |

Хорошие жилищные условия: параметры жилищных условий соответствуют четвертому нормативному уровню |

1,4 |

|

Всего |

100,0 |

|

* На основе данных 25 волны РМЭЗ [Российский мониторинг…, 19].

Расчеты по компромиссной статистической модели жилищной обеспеченности и согласование нормативного и статистического методов (теоретической и компромиссной модели). Количественное оценивание распределения населения по уровню и качеству жилищной обеспеченности на основе компромиссных социальных стандартов жилищной обеспеченности было проведено с использованием данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (РМЭЗ) и представлено в Таблице 5, в которой также проведено сравнение с аналогичной социальной структурой, полученной по теоретической модели.

Из Таблицы 5 вытекает, что в скорректированной социальной структуре по жилищной обеспеченности доля наиболее нуждающегося населения составляет 35,3% (-3,3 п.п. по сравнению с теоретической структурой), доля низкообеспеченных – 21,1% (-2,4 п.п.). Вместе два неблагополучных слоя составляют более половины в социальной структуре - 56,4% (-5,7 п.п.). Удельный вес группы обеспеченных жилищем ниже среднего уровня составляет 30,9% (+5,1 п.п.), доля среднеобеспеченных социальных групп – 9,0% (- 1,7 п п.), а доля высокообеспеченных жилищем составляет 3,7% (+2,3 п.п.). Несмотря на некоторое улучшение социальной структуры населения по уровню жилищной обеспеченности, обусловленное применением компромиссных социальных стандартов, она является неблагоприятной, поскольку в ней преобладают два нижних неблагополучных слоя.

Ниже в Таблице 6 представлена социальная структура по денежным доходам, определенная авторами, так же, как и социальная структура по жилищной обеспеченности, с использованием информативных статистических показателей: плотности распределения населения по денежным доходам и плотности распределения общего объема денежных доходов по размерам доходов1 и ее сравнение с социальной структурой распре деления по жил ищу.

Таблица 5

Скорректированная и теоретическая социальные структуры по жилищной обеспеченности*

(с учетом благоустроенности жилища; в целом по России; 2016 г.)

Социальные структуры населения по денежным доходам и жилищу* (2016 г., ПМ**ср. = 9 828 руб. в месяц)

|

Социальные группы населения по жилищной обеспеченности |

Характеристика жилищной обеспеченности |

Доля в общей социальной структуре (в %)* |

Отклонение (в п.п.) |

|

|

Скорректированная структура** |

Теоретическая структура |

|||

|

Наиболее нуждающиеся |

Наиболее плохие жилищные условия |

35,3 |

38,6 |

-3,3 |

|

Низкообеспеченные |

Плохие жилищные условия |

21,1 |

23,5 |

-2,4 |

|

Обеспеченные ниже среднего уровня |

Жилищные условия ниже средних |

30,9 |

25,8 |

+5,1 |

|

Среднеобеспеченные |

Средние жилищные условия |

9,0 |

10,7 |

-1,7 |

|

Высокообеспеченные |

Хорошие жилищные условия |

3,7 |

1,4 |

+2,3 |

|

100,0 |

100,0 |

|||

* На основе данных 25 волны РМЭЗ [Российский мониторинг…, 19]

** Определение численности групп, соответствующих требованиям стандартов жилищной обеспеченности, проводилось с учетом наличия необходимых данных в массиве, используемом для проведения оценивания.

Таблица 6

|

Группы |

Границы СДД*** (руб.) |

Удельный вес населения (в %) |

|

|

по СДД |

по жилищу |

||

|

Наиболее нуждающиеся |

Менее 9828,0 |

13,5 |

35,3 |

|

Низкообеспеченные |

. , **** 9 828,0 – 19 656,0 |

28,6 |

21,1 |

|

Обеспеченные ниже среднего уровня |

19 656,0 – 30 733,1 ***** |

22,8 |

30,9 |

|

Среднеобеспеченные, в т.ч. |

****** 30 733,1 – 108 108,0 ****** |

32,0 |

9,0 |

|

Нижний слой |

******* 30 733,1 – 41 262,2 |

12,9 |

|

|

Верхний слой |

41 262,1 – 108 108,0 |

20,0 |

|

|

Высокообеспеченные |

Более 108 108,0 |

2,2 |

3,7 |

Сравнение данных Таблиц 5 и 6 показывает, что распределение населения по жилищу выявляет более неблагоприятную социальную структуру общества по уровню жизни, чем распределение населения по денежным доходам. Жилищная бедность почти в три раза выше бедности по доходам, наоборот, удельный вес среднеобеспеченных слоев по жилищу более чем в три раза ниже, чем по доходам1.

Для определения влияния качества и благоустройства жилища на распределение населения по жилищной обеспеченности авторами была определена социальная структура населения отдельно по площади жилищной обеспеченности без учета его качества и благоустройства. В основу расчетов были положены выше обоснованные в компромиссной статистической модели социальные стандарты принадлежности населения к социальным группам по площади жилища, представленные в Таблице 3.

Результаты распределения населения по площади жилища и их сравнение с распределением, учитывающим площадь и благоустройство жилища, представлены в Таблице 7.

Из Таблицы 7 вытекает, что, судя по распределению населения по общей площади жилища без учета его благоустроенности, ситуация с жилищной обеспеченностью выглядит неплохо относительно распределения населения по денежным доходам. Оба эти распределения отличаются тем, что в случае с площадью жилища практически отсутствует жилищная бедность (0,3% против 13,5%), а доля высокообеспеченного населения, наоборот, представлена значительно шире (16,4% против 2,2%).

Все кардинально изменяется в худшую сторону, если учитывается не только обеспеченность площадью, но и благоустроенность жилища. Высокая жилищная бедность (35,3%) обусловлена отсутствием базовых элементов благоустройства: централизованного водоснабжения, центрального отопления и централизованной канализации (всех или отдельных из них). А низкое представительство социальных групп, средне-(9,0%) и высокообеспеченных (3,7%) жилищем, обусловлено неукомплектованностью всем составом необходимых элементов благоустройства: наличием не менее 1 комнаты на члена домохозяйства + еще не менее 1-ой дополнительной комнаты (для высокообеспеченных), наличием горячего водоснабжения, централизованного водоснабжения, центрального отопления, централизованной канализации, ванны/душа, напольной плиты (газовой или электрической), доступа в Интернет.

Структура жилищного фонда нашей страны (2015 г.) представлена жилыми помещениями с числом комнат: менее 3-х – 63%, 3-5 – 36,6%, более 6 комнат – 0,4%. Для сравнения аналогичные индикаторы обеспеченности комнатами в Германии (2015 г.) -12,4%, 64,3%, 23,3%, а в США (2003 г.) – 1,3%, 48,7% и 50,0% [Социальное положение…, 2017, 22]. Обеспеченность жилых помещений (100%) элементами благоустройства в нашей стране (2015 г.) представлена следующим образом: водопровод

Социальные группы населения по жилищной обеспеченности без учета и с учетом благоустроенности жилища*

Таблица 7

|

Социальные группы |

Доля населения по площади жилищной обеспеченности без учета благоустроенности жилища (в %) |

Доля объема жилой площади (в %) |

Средняя площадь в группе (кв. м.) |

Доля населения с учетом благоустроенно-сти жилища (в %) |

|

Наиболее нуждающиеся |

0,3 |

0,1 |

5,8 |

35,3 |

|

Низкообеспеченные |

28,3 |

16,0 |

13,0 |

21,1 |

|

Обеспеченные ниже среднего уровня |

25,9 |

22,4 |

19,9 |

30,9 |

|

Среднеобеспеченные (нижний слой) |

9,7 |

10,9 |

26,5 |

9,0 |

|

Среднеобеспеченные (верхний слой) |

19,4 |

28,2 |

33,5 |

|

|

Высокообеспеченные |

16,4 |

22,4 |

Более 40 |

3,7 |

|

Всего |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

* Расчеты авторов

- 81,4%, ванна/душ - 69,2%, санузел со смывным бачком (канализация) – 76,8%, центральное отопление (жилые помещения, оборудованные отоплением) – 85,4%. Для сравнения, аналогичные элементы благоустройства представлены в Великобритании (2003 г.) – 99,9%, 99,9%, 99,9% и 86,9%, а в США (2003 г.) – 99,2%, 99,7%, 99,7% и 88,9% [Социальное положение…, 2017, 22].

Из перечисленных сопоставлений видно, что по обеспеченности жилых помещений комнатами наша страна кардинально отстает от сравниваемых стран, как, впрочем, и от ряда других, т.н. развитых стран, по некоторым из сравниваемых элементов благоустройства отставание также является существенным [Социальное положение…, 2017, 22].

Подводя итоги полученным результатам, следует подчеркнуть, что компромиссный статистический вариант социальной структуры российского общества по уровню жилищной обеспеченности, в целом, создает более благоприятное представление об удельном весе социальных групп с более высоким уровнем жизни и распределении жилищной обеспеченности населения.

6. Заключение

Авторами проведена идентификация групп населения с разным уровнем жилищной обеспеченности в российском обществе с высоким неравенством распределения уровня жизни. Для этого использован нормативный метод, состоящий в сравнении текущего потребления населения с нормативными стандартами уровня жизни, в качестве которых выступает система нормативных стандартов жилищной обеспеченности, скорректированная, затем, с учетом реальных ограничений возможностей российской экономики и распределения жилища. Предложенная система социальных стандартов и идентифицированная с их использованием социальная структура населения по жилищной обеспеченности позволяют сделать государственную и муниципальную жилищную политику более осмысленной и направленной на повышение качества жилищной обеспеченности и сокращение жилищного неравенства.

Для реализации масштабных задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на период 2018-2024 гг. в части национального проекта «Жильё и городская среда», авторы считают возможным использовать предложенные компромиссные стандарты жилищной обеспеченности и денежных доходов и полученные с их при- менением социальные структуры российского общества по уровню жизни.

По мнению авторов, государственная поддержка строительства стандартного жилья должна, как минимум, способствовать увеличению нижнего слоя среднеобеспеченного жилищем населения. Этот стандарт жилищной обеспеченности характеризуется размерами от 23 кв. м. до 27 кв. м. общей площади жилища на чел., наличием не менее 1 комнаты на человека, доступа в Интернет, горячего водоснабжения, централизованного водоснабжения, центрального отопления, централизованной канализации и ряда других элементов благоустройства жилища.

Вариантный подход обоснования жилищной политики, на наш взгляд, требует рассмотрения и второго варианта строительства стандартного жилья, состоящего в расширенном воспроизводстве верхнего слоя среднеобеспеченного жилищем населения. Этот слой характеризуется размерами общей площади жилого помещения от 27 кв. м. до 40 кв. м. общей площади на человека, наличием не менее 1 комнаты на жильца, доступа в Интернет, горячего водоснабжения, централизованного водоснабжения, центрального отопления, централизованной канализации и ряда других элементов благоустройства жилища. Эту задачу надо решать с более широким привлечением возможностей самого населения.

Как показал анализ, господдержку строительства жилища необходимо ориентировать на слои населения с месячными душевыми доходами от 40 до 45 тыс. руб. (Таблица 6, 2016 г.), составляющих, примерно, 13% населения (средний материальный достаток). Возможно, элементы господдержки надо распространить и на воспроизводство верхнего слоя домохозяйств со средним достатком, с доходами от 45 до, например, 60 тыс. руб. Для решения всех задач, поставленных перед национальным Проектом по жилищу и городской среде, необходимо выявить потребность в улучшении жилищных условий всех выше определенных социальных слоев. Эти ориентиры могли бы быть положены в основу определения вариантных расчетов возможных масштабов и затрат на строительство жилища на период 20182024 гг.

При реализации намеченных мер по улучшению жилищного обеспечения населения необходимо исходить из необходимости не только значительного расширения объемов жилищного строительства, но и реализации не менее масштабных мер по улучшению благоустройства вводимого жилья. Параметры благоустройства обязательно необходимо включать в требования к жилищным стандартам и стандартному жилищу, строительство которого позволит нарастить его объемы и реализовать цели достичь количественных индикаторов, поставленные в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части национального проекта «Жилье и городская среда». Низкий уровень благоустройства, как показал наш анализ, является одной из основных причин неблагоприятного распределения населения по жилищной обеспеченности.

Список литературы Социальная структура российского общества по уровню жилищной обеспеченности: критериальная и количественная идентификация

- Бобков В., Канаев И. Структура общества (по доходам и жилищной обеспеченности) // Экономист. 2006. №9.

- Бобков В.Н. Социальные структуры и средние классы: взгляд на Россию. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. Выпуск 4. 2014. С. 28-41.

- Бобков В.Н., Квачев В.Г., Одинцова Е.В. Средние классы глазами российских экспертов // Актуальные проблемы социально-экономического развития России. 2016. № 3/4.

- Бобков В.Н., Одинцова Е.Б., Башмаков В.И. Средний класс в структуре материальной обеспеченности российского общества: критериальная и количественная идентификация // Уровень жизни населения регионов России. 2016. №3.

- Бобков В.Н., Одинцова Е.В. Социальная структура российского общества по критериям доходов и жилищной обеспеченности // Уровень жизни населения регионов России. 2012. №1.