Социальная защита населения, ее роль в повышении качества жизни в регионах России

Автор: Васильева Е.В., Куклин А.А., Леонтьева А.Г.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Международная научно - практическая конференция

Статья в выпуске: 9 (151), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены подходы к исследованию уровня социальной защиты населения. Предложен методический аппарат оценки социальной защиты населения в регионах России в рамках диагностики качества жизни населения с использованием метода индикативного анализа, позволяющего оценивать различные стороны системы социальной защиты региона. Показаны состояние и динамика изменения уровня социальной защиты в контексте качества жизни населения в регионах России.

Социальная защита населения, качество жизни, благосостояние, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/143181382

IDR: 143181382

Текст статьи Социальная защита населения, ее роль в повышении качества жизни в регионах России

В современных условиях система социальной защиты населения имеет большое значение для экономического и социального развития России. Ее качественные и количественные параметры определяют порядок в стране, степень согласия в обществе, устойчивость экономической динамики, что особенно актуально в период экономического кризиса. При формировании дальнейшей политики социально-экономического развития регионов России особое внимание необходимо уделить факторам, которые обеспечивают рост экономических показателей. Одним из таких факторов является обеспечение социальной защиты населения. В связи с многогранностью и многоас-пектностью, междисциплинарным характером – категория «социальная защита» не имеет устойчивого общепринятого определения. Ее широкое толкование предполагает рассмотрение социальной защиты как системы социальных отношений, при которой индивид способен самостоятельно позаботиться о себе, создать условия для жизнедеятельности и духовного развития себя и своей семьи. В узком смысле имеется в виду социальная политика государства, стремящегося обеспечить удовлетворительное существование социально уязвимым группам населения.

В настоящей статье социальная защита трактуется как совокупность институтов и комплекс экономических, социальных и правовых мер экономической политики, направленных на предупреждение или смягчение негативных последствий для отдельного человека или группы людей действия социальных рисков и угроз и обеспечивающих всем гражданам равные возможности для сохранения определенного уровня жизни.

В России в 1990-е гг. система социальной защиты развивалась как система реагирования на возникающие социально-экономические проблемы, хотя и с приобретением новых, рыночных черт. Однако до сих пор, по мнению многих ученых, она представляет собой конгломерат остатков прошлой, социалистической системы с некоторыми западными элементами и нововведениями, слабо подкрепленными финансовыми источниками. Сегодня требуются новые подходы к формированию системы социальной защиты населения, обеспечивающие использование современных защитных технологий, позволяющих добиваться кардинального улучшения качества жизни самых разных категорий населения в стране. Речь идет о необходимости решения широкого круга социальных проблем: развитии образования, здравоохранения и социального обеспечения, улучшении условий отдыха трудящихся, улучшении материального положения граждан, семей, социальных групп, полноценной социальной помощи при болезни, несчастных случаях и безработице и т.п.

Оценка уровня социальной защищенности населения является необходимой составляющей процесса совершенствования действующей системы социальной защиты населения, направленной на повышение ее результативности. Это, в свою очередь, требует разработки теоретико-методологической базы исследования содержательноструктурных аспектов социальной защиты населения и методов ее оценки.

На сегодня не существует единой системы ни объективных, ни субъективных показателей уровня социальной защиты. Предлагаемые в научной литературе перечни показателей социальной защищенности используются для оценки эффективности проводимой социальной политики, социально-экономического развития регионов, состояния социально-трудовой сферы, оценки безопасности, социальной деятельности и т.д. В основном эти показатели используются современной статистикой для характеристики уровня жизни и благосостояния населения. Таким образом, в качестве теоретической основы современной системы социальной защиты населения можно рассматривать концепции благосостояния, которые отражают различную роль рынка и государства в формировании общественного благосостояния.

В трудах А. Пигу, В. Парето, Н. Калдора, Дж. Гелбрейта, Г. Мюрдаля, А. Сена отражена эволюция представлений об индивидуальном благосостоянии, включающем не только экономическую, но и субъективно-психологическую компоненту. Ученые внесли свой вклад в развитие идеи активной социальной функции государства по обеспечению всем гражданам равных прав и равных возможностей в получении социальных услуг и повышении их благосостояния, в разработку индексов, измеряющих различия в доходе и благосостоянии.

Поскольку благосостояние рассматривается в основном через потребление материальных благ и услуг, то для измерения уровня благосостояния используются показатели, преимущественно связанные с характеристикой уровня жизни. Применяемые обычно в мировой практике показатели благосостояния можно разбить на четыре группы:

-

- индикаторы дохода, основанные на существующих данных о доходах и расходах;

-

- комбинированные индикаторы (комбинированные индексы на базе показателей дохода, грамотности, здоровья, питания, состояния жилищного строительства, водоснабжения и санитарных условий);

-

- индикаторы социального участия на базе комплекса социальных обследований;

-

- субъективные индикаторы.

В 1960-е годы получила развитие теория «человеческого капитала». Ее авторы (Т. Шульц, Г. Беккер, Х. Джонсон, Дж. Минцер и др.) определяют человеческий капитал как совокупный запас знаний, навыков, умений, мотиваций, способный приносить доход. Введение понятия «человеческий капитал» позволило рассматривать квалифицированный труд, профессиональные знания людей как главный фактор экономического роста страны, фактор обеспечения конкурентных преимуществ в высокотехнологичных отраслях экономики. Однако этот тезис автоматически подводил к логическому выводу: человеческий капитал требует постоянного ухода, опеки, вливания средств, то есть мер по усилению социальной защищенности работника.

На практике реализация идей теории «человеческого капитала» привела к увеличению расходов на образование, здравоохранение, культуру, социальное обеспечение. Согласно расчетам специалистов, за период 70-90-х годов ХХ века в среднем доля социальных расходов повсеместно возросла на 3-7%. Начиная с 1970-х расходы на социальное обеспечение в большинстве стран начинают расти более высокими темпами, чем доходы. Так, при ежегодном приросте доходов на 1-3%, прирост расходов составлял 7-8% [6].

Огромные затраты, идущие на подготовку и переподготовку работников, тем не менее, оправданы, поскольку сопровождаются большой экономической отдачей. Например, в Японии (страна имеет самый высокий в мире показатель количества выпускников инженерных вузов на душу населения), начиная с пятидесятых годов наличие значительного ресурса инженерных кадров сделало для успеха многих отраслей япон- ской экономики больше, чем низкая заработная плата японских производственных рабочих. Стремительный рост «новых индустриальных стран» Юго-Восточной Азии в 7080-х годах ХХ века во многом опирался на большие государственные расходы по финансированию среднего и высшего образования.

Наряду с теорией человеческого капитала значительную роль в обосновании активной политики социальной защиты населения сыграла концепция базовых нужд, ставшая основой для Международной организации труда. Она обосновывала обязательное удовлетворение базовых минимальных потребностей и улучшение общественных услуг, соблюдение прав человека и «развитие через участие» людей в принятии решений и их реализации [2]. В своих базовых документах – уставе, декларациях, конвенциях, рекомендациях – МОТ создала стройную систему рекомендаций по организации национальных систем социальной защиты [5].

Конец ХХ века ознаменовался резким изменением системы ценностей, целевых ориентиров и критериев общественного прогресса. На первое место вышли факторы, определяющие условия жизнедеятельности человека. С начала в западной, а затем в отечественной науке появилось понятие «качество жизни». Особенно актуально проблема роста качества жизни зазвучала в условиях борьбы с последствиями мирового финансового кризиса конца первого десятилетия XXI века. Зарубежный опыт борьбы с кризисами доказал, что действия правительства по спасению национальной экономики были успешными тогда, когда они ориентировались на качество жизни населения.

В концепции качества жизни отличительной особенностью было расширение числа компонентов, обеспечивающих благосостояние человека. В настоящее время западные подходы к оценке качества жизни включают в себя 9-11 основных компонентов, которые фактически можно свести к трем блокам: качество населения (здоровье, образование), возможностей самообеспечения (доход и занятость) и условия среды жизнедеятельности (экология, обеспеченность основными услугами, безопасность, степень реализации прав человека и т.д.).

Зарубежные системы показателей качества жизни в большинстве случаев составлялись на основе неагрегированных индикаторов по отдельным сферам человеческой жизнедеятельности с разными приоритетами (условия труда, условия жизни, эффективность социальной политики, уровень образования и профессионального обучения, измерения бедности, субъективные оценки благосостояния и др.), но имелись разработки, направленные на расчеты интегральных многокомпонентных индексов.

В начале 90-х годов ХХ века группой экспертов Программы развития ООН на основе концепции человеческого капитала была разработана концепция развития человеческого потенциала, основная идея которой состояла в том, что развитие человека осуществляется благодаря росту продолжительности жизни, образования и дохода. В это время большую популярность получают синтетические индексы, разрабатываемые ПРООН. Самыми распространенными являются индекс развития человеческого потенциала (индекс человеческого развития), индекс интеллектуального потенциала общества, человеческий капитал на душу населения, коэффициент жизнеспособности населения.

Одним из наиболее известных интегральных индикаторов качества жизни является индекс физического качества жизни Морриса (Physical Quality of Life Index), представляющий собой взвешенное среднее индексов грамотности, детской смертности и ожидаемой продолжительности жизни в возрасте одного года. Индикатором качества жизни является также человеческий капитал на душу населения. Он отражает уровень затрат государства, фирм, граждан на образование, здравоохранение и другие отрасли социальной сферы в расчете на душу населения. Чем выше уровень экономического развития, тем больше уровень человеческого капитала и его удельный вес в структуре всего капитала.

В исследованиях благосостояния населения России следует отметить работы школы ИСЭПН РАН, в которых качество жизни измеряется через индикаторы состояния здоровья, уровня заболеваемости, инвалидизации населения, уровня образования и культуры взрослого населения, трудовой активности, объема свободного времени, профессиональной и социальной мобильности, устойчивости семейной структуры, уровня рождаемости и детности, состояния окружающей среды [4, С.22].

Стоит отметить работы Айвазяна С.А., в которых предлагается для характеристики качества жизни использовать такие интегральные группы показателей, как качество населения (свойства воспроизводства и физического здоровья, способность образовывать и сохранять семьи, уровень образования и культуры, уровень квалификации); благосостояние населения (реальные доходы и расходы, обеспеченность жильем и собственностью, обеспеченность мощностями инфраструктуры общества); качество социальной сферы (условия труда, физическая и имущественная безопасность, характеристики социальной патологии, характеристики социальной и территориальной принадлежности населения, социально-политическое здоровье общества; качество экологической ниши (состояние воздушного бассейна, состояние водного бассейна, состояние почв, биологическое разнообразие, состояние природных экосистем); природноклиматические (наличие природно-сырьевых ресурсов, климатические условия, частота форс-мажорных ситуаций), за каждым из которых стоят исходные статистические показатели базового уровня (абсолютные и относительные) [1].

Качество жизни является неотъемлемым элементом и основой обеспечения устойчивого развития и безопасной жизнедеятельности населения в стране и ее регионах. Оба эти понятия тесно связаны друг с другом. С одной стороны, социальная безопасность, предполагающая стабильность общества, выступает предпосылкой его прогрессивного развития, тем самым, обеспечивая рост благосостояния населения. Рост благосостояния побуждает людей предъявлять все более высокие требования к проводимой государством социально-экономической политике в части повышения качества жизни. С другой стороны, рост качества жизни населения является инструментом формирования социальной безопасности, поскольку предполагает высокий уровень развития личности, удовлетворенность условиями жизнедеятельности, снижение протестных настроений в обществе, поддержку со стороны широких слоев населения проводимой политики государства. Основные положения концепции человеческой безопасности изложены в Докладе ПРООН о развитии человека за 1994 год.

Прямое количественное измерение безопасности человека невозможно. Существующие методы оценки предполагают применение косвенных измерителей: определение индикативных показателей, их пороговых значений, представляющих собой количественное выражение пределов развития; сопоставление фактических данных с пороговыми значениями.

Таким образом, в исследовании социальной защиты населения в наиболее концентрированной форме основные понятия и положения нашли отражение в трех концепциях: человеческого капитала, качества жизни и человеческой безопасности. Обобщение мирового и отечественного опыта определения конкретных параметров, характеризующих уровень и качество жизни, свидетельствует о том, что подходы к определению этих понятий существенно разнятся, а наборы используемых показателей отличаются большим разнообразием, при этом приоритетное место отводится интегральным показателям. Интегрирование оценок качества жизни проводится на базе разных структурных компонентов, среди которых чаще используются образование, здоровье, доходы, инфраструктура, реже - состояние окружающей среды, политическая и социальная стабильность, культура и социальные связи, безработица. Качество жизни лежит в основе качества населения, в развитии его потенциала.

Повышение качества жизни населения и поддержание тенденций его роста становится главной целью в деятельности управленческих органов разного уровня. В реализации этой цели большую роль играют регионы. Обеспечение достижения социальной безопасности требует учета факторов риска и проявлений социального неблагополучия, снижающих уровень и качество жизни населения. Данное обстоятельство является решающим при формировании региональной системы социальной защиты.

При разработке модели региональной социальной защиты населения анализ уровня защиты граждан от социальных рисков в конкретный момент времени и его динамики за определенный период чрезвычайно важны. Расчеты специальных индикативных показателей позволяют получить сигнальную информацию о позитивных или негативных социально-экономических изменениях в регионе, следовательно, своевременно приступить к выявлению причин происходящих явлений и процессов и к модернизации системы социальной защиты.

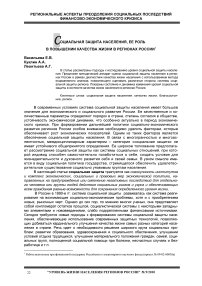

На основе вышеизложенных методологических подходов проведен анализ уровня социальной защиты населения в регионах Российской Федерации с применением комплексной методики диагностики качества жизни населения , разработанной в Институте экономики УрО РАН [4]. В основу методического аппарата диагностики положен метод индикативного анализа по 15 показателям (рис. 1).

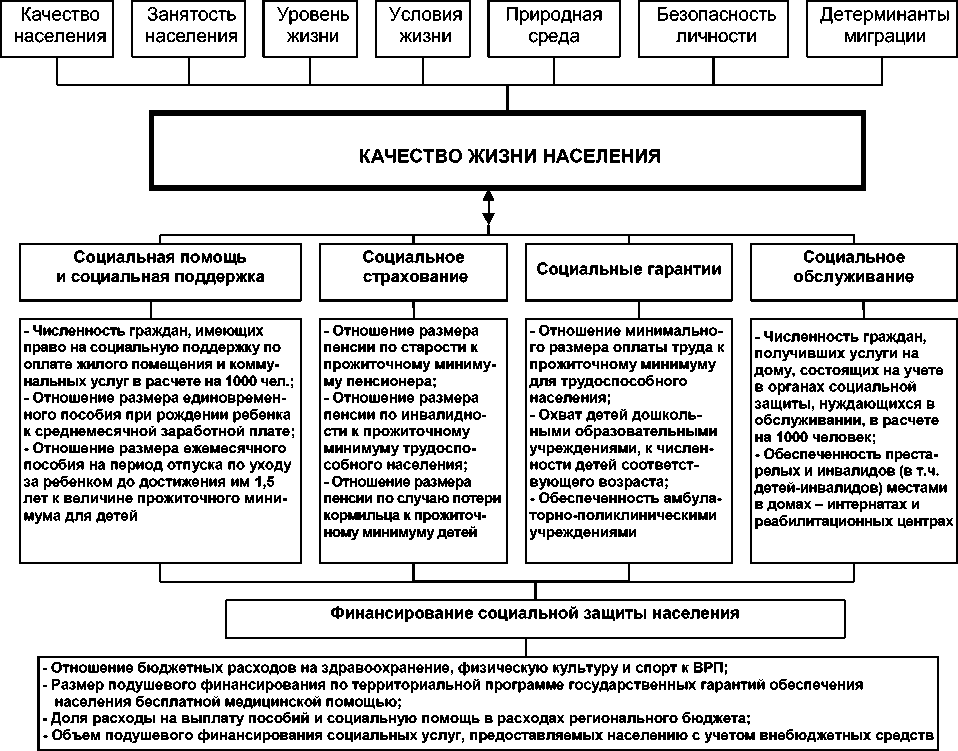

Результаты диагностики ситуации по модулю социальная защита населения по федеральным округам РФ показаны на рисунке 2. В 2008 году Уральский федеральный округ находился в наиболее неблагоприятном положении, что главным образом обусловлено низким уровнем социальной помощи и обслуживания по отдельным территориям округа. Также проведенная диагностика выявила ряд ключевых проблем системы социальной защиты в контексте качества жизни населения по другим регионам России.

Рис. 1. Взаимодействие понятий «качество жизни населения» и «социальная защита населения».

Обеспечение социальной защищенности уязвимых категорий граждан. Как показала диагностика, практически все регионы России находятся в зоне кризиса по показателям состояния защищенности социально уязвимых категорий граждан, особенно это проявляется в отношении материнства и младенчества. Несмотря на постоянное увеличение размера ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, за рассматриваемый период на территории России в соотношении с прожиточным минимумом детей размер данного пособия – незначительный. Наиболее низкие показатели (менее 0,4 раз) по данному индикатору наблюдаются на территориях Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и г. Москвы. Однако по улучшению ситуации в данном направлении предпринят ряд серьезных государственный мер, одна из которых является важным фактором, поддерживающим данную категорию граждан, – Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии с которым при рождении второго или последующих детей женщина получает право на получение материнского капитала [10]. Также в последнее время реализуется Федеральная целевая программа «Дети России» (включающая подпрограммы «Здоровое поколение», «Дети и семья», «Одаренные дети»), нацеленная на формирование мероприятий по улучшению уровня и качества жизни матери и ребенка. Фактически использованные средства на реализацию данной программы в 2008 г. возросли на 3% по сравнению с предыдущим годом и составили 12 млрд. руб.

Финляндия

Балт. море

Северо-Западный округ

Дальневосточный округ

Сибирский округ

Южный округ

Приволжский округ

Центральный округ

Уральский округ

■ кризис 1 (нестабильный) [23 кризис 2 (угрожающий) | [ кризис 3 (чрезвычайный)

нормальная

^$$| предкризис 1 (начальный) предкризис 2 (развивающийся)

| Д предкризис 3 (критический)

Рис. 2. Характер ситуации по модулю «Социальная защита населения» по федеральным округам России в 2008 году.

Социальное неравенство. Ежегодно на всех территориях России наблюдается перманентный рост доходов населения. Реальные располагаемые денежные доходы по России в марте 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. увеличились на 4,2%, в I квартале 2010 г. – на 7,4%. Несмотря на такие позитивные изменения в уровне жизни населения, отмечается высокая дифференциация населения по доходам.

Как видно из таблицы 1, происходит ежегодный рост показателя коэффициента фондов в среднем по России на 2,5%. Хотя в I квартале 2010 г. значение данного пока- зателя снизилось на 4% по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. и составило 14,5 раз, т.е. в I квартале 2010 г., по предварительным данным Росстата, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29,6% общего объема денежных доходов (в I квартале 2009 г. – 30,0%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,0% (2,0%). Другими словами, снижение значения коэффициента фондов произошло вследствие уменьшения доли доходов наиболее обеспеченного населения. Особенно необходимо отметить существенные значения коэффициента фондов в Тюменской области и г. Москва, превышающие среднероссийский показатель в 1,4 и 2 раза соответственно в 2008 году.

Таблица 1

Динамика изменения показателя коэффициента фондов за 2000-2008 гг., раз

|

Территории |

2000 г. |

2003 г. |

2003 г. в % к 2000 г. |

2006 г. |

2006 г. в % к 2000 г. |

2008 г. |

2008 г. в % к 2000 г. |

|

Российская Федерация |

13,9 |

14,5 |

104,3 |

15,3 |

110,1 |

16,9 |

121,6 |

|

Центральный округ |

18,3 |

21,5 |

117,5 |

19,5 |

106,6 |

19,5 |

106,4 |

|

г. Москва |

49,4 |

51,8 |

104,9 |

41,4 |

83,8 |

34,5 |

69,8 |

|

Северо-Западный округ |

8,2 |

11,3 |

137,8 |

13,8 |

168,3 |

14,8 |

179,9 |

|

Южный округ |

8,4 |

10,6 |

126,2 |

11,8 |

140,5 |

12,9 |

153,5 |

|

Приволжский округ |

8,6 |

11,7 |

136,0 |

13,2 |

153,5 |

14,8 |

172,2 |

|

Уральский округ |

10,7 |

14,2 |

132,7 |

16,3 |

152,3 |

21,6 |

201,7 |

|

Тюменская область |

19,7 |

20,6 |

104,6 |

21,4 |

108,6 |

23,0 |

116,8 |

|

Сибирский округ |

9,7 |

12,6 |

129,9 |

13,7 |

141,2 |

15,3 |

157,3 |

|

Дальневосточный округ |

7,8 |

11,0 |

141,0 |

11,8 |

151,3 |

12,9 |

165,9 |

Необходимо отметить опережающий рост тарифов на услуги жилищнокоммунального сектора и цен на товары, входящие в потребительскую корзину, способствующий углублению социальных неравенств. Наиболее отчетливо такая закономерность наблюдается относительно тарифов на электроснабжение, в IV квартале 2009 г. индекс в процентах к декабрю предыдущего года составил 124,9, в то время как среднедушевые денежные доходы населения – 116,9.

Обеспечение уровня доходов населения, позволяющего развивать человеческий потенциал. Существующая значительная дифференциация доходов населения позволяет сделать вывод о сохраняющемся невысоком уровне доходов значительной части населения. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в январе – сентябре 2009 г. составила 14,0%. В особенности к группе, нуждающихся в социальной защите, по данным статистики, относятся дети в возрасте от 7 до 16 лет, в 2009 г. доля данной группы с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по России составила более 20% от общей численности населения соответствующей возрастной группы. Подобный разрыв наблюдался и в предыдущие годы.

Сегодня минимальный размер оплаты труда в большинстве регионов сопоставим с прожиточным минимумом трудоспособного населения, а в ряде регионов еще ниже. Наиболее низкое значение в 2009 г. выявлено в г. Москве (0,6 раз). Более острая ситуация наблюдается относительно уровня доходов пенсионеров. Практически во всех регионах России размер пенсии по старости не превышает прожиточный минимум пенсионера, в большинстве регионов – в 2 раза меньше. Хотя за анализируемый период отмечается положительная динамика уровня жизни населения во всех регионах России, наметился устойчивый общий рост доходов населения.

Стабильность социального обслуживания и развитие социальной инфраструктуры. Уровень и качество жизни населения во многом зависит от развитости социальной инфраструктуры. Основным элементом стратегии социальной защиты является развитие сети и оптимизация деятельности учреждений социального обслуживания. Особое значение в социальной инфраструктуре имеет сеть образовательных учреждений, в

2009 г. по России их число сократилось, что в определенной степени связано с сокращением численности детей школьного возраста (по предварительным данным Росстата, среднегодовая численность детей в возрасте 7-17 лет уменьшилась на 3,8%). Несмотря на наблюдаемый за последнее время небольшой рост охвата дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет, все же существуют территории с охватом менее 10%, к таким территориям относятся республики Южного округа: Ингушетия и Чеченская. Говоря о сети образовательных учреждений, необходимо отметить также качественные позитивные изменения, связанные с реализацией приоритетного национального проекта «Образование». К примеру, повысилась обеспеченность школьников компьютерами, их количество на 100 учащихся увеличилось с 1,8 до 3,4.

По результатам диагностики фактором сложившейся неблагоприятной ситуации по социальной защите населения в Тюменской области и в некоторых республиках Южного федерального округа является сравнительно низкая степень удовлетворения потребностей населения в социальном обслуживании, а именно – в обеспеченности престарелых и инвалидов местами в домах-интернатах и реабилитационных центрах. Такая низкая обеспеченность на данных территориях отчасти определена низкой долей пожилого населения в возрастной структуре, в 2009 г. доля населения старше трудоспособного возраста составила порядка 10% (при среднероссийском значении – 21,2%). Также среди причин можно назвать относительно небольшую численность инвалидов (на Уральский округ приходится 67,1 человек на 1000 чел. населения, а в среднем по России – 92,1), наметившаяся тенденция сокращения численности инвалидов, связанная как с изменениями подходов к установлению инвалидности, так и с объективными демографическими процессами, а также проведением комплекса мероприятий по профилактике инвалидности и реабилитации.

Таким образом, в развитии социальной инфраструктуры и обеспечении социального обслуживания прослеживается закономерность с позиций структуры и качества населения отдельных регионов. Высокая степень развития социальной инфраструктуры является определяющим фактором обеспечения социальной защиты населения, и как следствие, высокого качества жизни населения, поэтому реализация комплекса федеральных и региональных социальных проектов и программ, направленных на улучшение состояния социальной инфраструктуры, должна происходить с учетом особенностей регионов.

Подводя итоги диагностики по модулю, отражающему социальное благополучие населения, следует отметить, что происходящие изменения по федеральным округам за рассматриваемый период имеют сходные положительные тенденции. Однако можно выделить ряд региональных особенностей в системе социальной защиты в контексте качества жизни населения. Наименее социально защищенное население наблюдается на территориях с высоким уровнем дифференциации доходов (г. Москва, Тюменская область), а также в ряде субъектов Южного федерального округа с низкой степенью развитости социальной инфраструктуры.

Благодаря активным целенаправленным государственный мерам за анализируемый период во всех регионах России наблюдались позитивные изменения в уровни жизни населения, тенденция сокращения уровня бедности. Несмотря на финансовый кризис и экономический спад, положительная динамика продолжает сохраняться, что отражает эффективность проводимой социальной политики Правительства РФ. По статистике, важным элементом финансовой поддержки для домохозяйств выступают получаемые пособия в рамках реализуемых социальных программ, особенно для бедных, они составляют в их суммарном доходе весомую долю. В структуре денежных доходов населения России в 2009 г. социальные выплаты занимают второе место, их удельный вес равен 14,5%.

Однако необходимо отметить, что состояние социальной защиты населения вызывает серьезные опасения за социально-демографическое развитие регионов, в силу недостаточного уровня финансирования системы социальной защиты населения, что является угрозой состоянию здоровья и качеству жизни населения. В большинстве регионов России отношение бюджетных расходов на здравоохранение, физическую культуру и спорт к ВРП составляло за рассматриваемый период около 4%, а зачастую было меньше данного значения. Расходы на здравоохранение, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения, должны составлять от 5% ВВП (минимально допустимый уровень) до 10% (уровень наиболее благополучных стран). Необходимо отметить, существующие различия в значениях данного показателя по федеральным округам России, наиболее низкий уровень наблюдается в Уральском округе – 2,5%, что, несомненно, повлияло на результаты диагностики состояния системы социальной защиты населения.

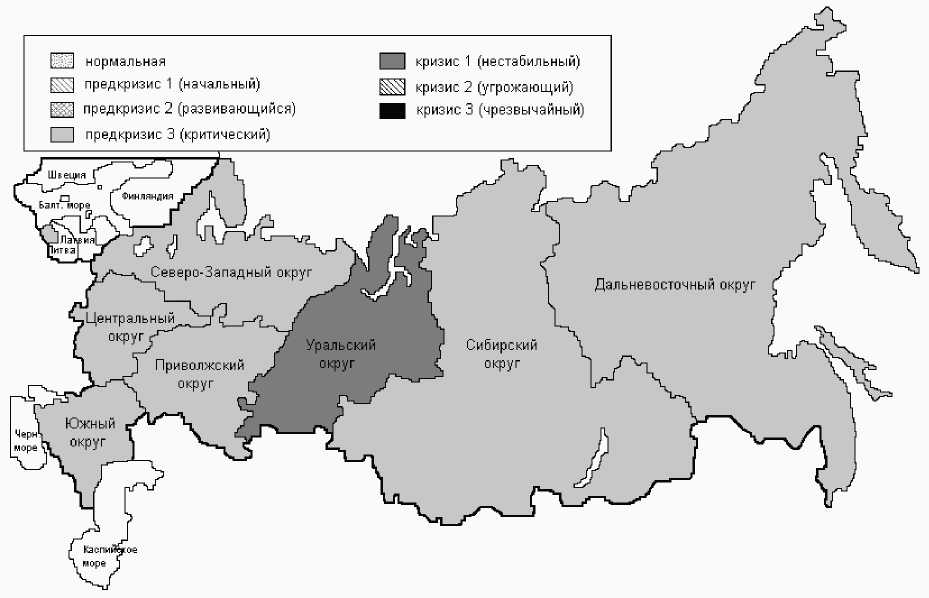

Однако в России наблюдается тенденция к ежегодному росту расходов на выплату пособий и социальную помощь, с 2005 г. в среднем более чем в 1,5 раза. Также наметившейся за последние годы важной положительной чертой системы социальной защиты России является многообразие и всесторонность различных видов социального пособия (рис. 3).

Рис. 3. Структура расходов на выплату пособий и социальную помощь в России в 2003 и 2008 гг., %.

В целом, как показала проведенная диагностика состояния системы социальной защиты населения регионов России, существует необходимость в мерах по стабилизации и постепенной нормализации ситуации. Состояние социальной защиты населения предопределяет необходимость целенаправленного государственного регулирования социальной сферы законодательного и социально-экономического характера. Необходимость решения такой задачи подтверждается проводимым в настоящее время Правительством России курсом на ускоренное развитие сферы социальной защиты населения, предполагающим реализацию обязательств государства оказывать помощь нетрудоспособным и малоимущим гражданам, чтобы обеспечить им достойную жизнь.

За последнее десятилетие в системе социальной защиты населения регионов России наблюдалась положительная динамика, что связано как с общим улучшением качества жизни населения в результате оживления экономики, так и с повышенным вниманием, оказанным социальной сфере, со стороны правительства и общественности, несмотря на наступивший в 2008 г. финансовый кризис. Однако достигнутые результаты еще далеки от идеальных и весьма неустойчивы, в настоящее время состояние социальной сферы требует планомерных государственных мер. В этих целях социальная политика в области повышения уровня и качества жизни населения должна осуществляться по следующим основным направлениям:

-

- Обеспечение соответствия реальных доходов населения реальной стоимости жизни в регионах России путем создания условий и возможностей для населения получать доход, позволяющий вести достойный уровень жизни. Переход на новые социальные стандарты, предполагающие согласование минимальной оплаты труда и пенсий с прожиточным минимумом, является одним из способов достичь такого уровня. При этом принципиальное значение имеет проблема обеспечения занятости населения и благоприятной ситуации на рынке труда;

-

- Формирование условий для развития среднего класса. Согласно Концепции социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., к среднему слою относится население со среднедушевыми доходами, превышающими прожиточный минимум в 6 раз и позволяющими удовлетворить рациональные физические и духовные потребности. По статистике 2 квартала 2009 г., на сегодняшний день к данной группе можно отнести только г. Москву (среднедушевые денежные доходы в 6,3 раза превышают прожиточный минимум) и близкую к этому значению Тюменскую область (5,2 раз). Хотя, основываясь на темпах ежегодного роста доходов населения, можно говорить о реальности достижения поставленного целевого ориентира;

-

- Обеспечение всесторонней поддержки социально уязвимых групп: пожилых, инвалидов, семей с малолетними детьми, молодежи. В условиях финансового кризиса данные категории граждан особенно нуждаются в социальной защите. Одним из механизмов может стать изменение в политике формирования и распределения доходов населения путем введения прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц, а также меры по индексации пенсий и социальные пособий.

Также отдельно стóит выделить одну из важных задач социальной политики – создание условий для привлечения населения, особенно детей, подростков и молодежи, к активному образу жизни путем занятий физической культурой и спортом. За последние годы наметился прогресс в области финансирования физической культуры и спорта, что, в свою очередь, повлияло на рост численности занимающихся спортом. По данным Минспорттуризма России, в 2008 г. доля населения, занимающегося в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, возросла в 1,5 раз по сравнению с 2003 г. и составила 15,9%. Согласно направлению «Массовый спорт» Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 20062015 годы» эту долю граждан по России предполагается увеличить до 30% к 2015 году.

Осуществление комплекса государственных мер позволит системе социальной защиты населения как фактору социального развития, снижения бедности, укрепления социальной безопасности и улучшения социального климата в обществе – преодолеть кризис и перейти к динамичному развитию и устойчивости социальноэкономического положения регионов России, что благоприятно повлияет на состояние здоровья и качество жизни населения.

*

* *

-

1. Айвазян С.А. Анализ синтетических категорий качества жизни населения субъектов Российской Федерации: их измерение, динамика, основные тенденции (по статистическим данным за 1997-1999 гг.) //Уровень жизни населения регионов России. 2002. № 11. – С .8.

-

2. Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода. Изд. 2-е, стереотипное/ Н.В.Зу-баревич. М.: Едиториал УРСС, 2005. – С.25.

-

3. Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в январе-марте 2010 года: Стат.сб. / Росстат. M., 2010. – 325 c.

-

4. Комплексная методика диагностики качества жизни в регионе / под ред. акад. РАН А.И. Татаркина, д-ра экон. наук А.А. Куклина. 2-е изд., испр., доп. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2010. – 136 с.

-

5. Конвенции и рекомендации, принятые Международной организацией труда: В 2 т./ Изд. междунар. бюро труда, 1991. т. 1. 1160 с.; т.2. – 2248 с.

-

6. Люблинский В. Тенденции развития социальной сферы: опыт стран Запада // Обозреватель, 2005. № 10. – С.81.

-

7. Социальная защита населения. Российско-канадский проект / под ред. Н.М. Римашевской. М: РИЦ ИСЭПН, 2002. – 288с.

-

8. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2009: Стат.сб. / Росстат. M., 2009. – 503 c.

-

9. Татаркин А.И., Куклин А.А., Черепанова А.В. Социально-демографическая безопасность регионов России: текущее состояние и проблемы диагностики // Экономика региона. 2008. №3 (15). СС. 153-161.

-

10. Черепанова А.В. Оценка демографическая политика в рамках механизма обеспечения эффективного развития региона // Экономика региона. 2009. № 4. СС. 219-223.

Список литературы Социальная защита населения, ее роль в повышении качества жизни в регионах России

- Айвазян С.А. Анализ синтетических категорий качества жизни населения субъектов Российской Федерации: их измерение, динамика, основные тенденции (по статистическим данным за 1997-1999 гг.)//Уровень жизни населения регионов России. 2002. № 11. -С.8. EDN: GRWEYJ

- Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода. Изд. 2-е, стереотипное/Н.В.Зубаревич. М.: Едиториал УРСС, 2005. -С.25. EDN: VRMIAB

- Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в январе-марте 2010 года: Стат.сб./Росстат. M., 2010. -325 c.

- Комплексная методика диагностики качества жизни в регионе/под ред. акад. РАН А.И. Татаркина, д-ра экон. наук А.А. Куклина. 2-е изд., испр., доп. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2010. -136 с.

- Конвенции и рекомендации, принятые Международной организацией труда: В 2 т./Изд. междунар. бюро труда, 1991. т. 1. 1160 с.; т.2. -2248 с.

- Люблинский В. Тенденции развития социальной сферы: опыт стран Запада//Обозреватель, 2008. № 10. -С.81. EDN: KZRSHR

- Социальная защита населения. Российско-канадский проект/под ред. Н.М. Римашевской. М: РИЦ ИСЭПН, 2002. -288с.

- Социальное положение и уровень жизни населения России. 2009: Стат.сб./Росстат. M., 2009. -503 c.

- Татаркин А.И., Куклин А.А., Черепанова А.В. Социально-демографическая безопасность регионов России: текущее состояние и проблемы диагностики//Экономика региона. 2008. №3 (15). СС. 153-161. EDN: JWVVFV

- Черепанова А.В. Оценка демографическая политика в рамках механизма обеспечения эффективного развития региона//Экономика региона. 2009. № 4. СС. 219-223. EDN: JVYHCP