Социально-демографические проблемы молодежи в Российской Федерации

Автор: Ермаков Сергей Петрович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Социальная политика

Статья в выпуске: 1 (59), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты социально-демографического анализа молодежного контингента населения Российской Федерации за 1990-2010 гг. Рассматриваются проблемы рождаемости, брачности и смертности населения в возрастах 15-29 лет. Анализируется демографическое состояние и основные тенденции изменения показателей воспроизводства населения. Формулируются рекомендации по совершенствованию молодежной политики.

Молодежный контингент населения российской федерации, демографическое состояние, воспроизводство населения, рождаемость, брачность, смертность, молодежная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/14347447

IDR: 14347447

Текст научной статьи Социально-демографические проблемы молодежи в Российской Федерации

Источник: Интернет-портал Росстата (.

Источник: Интернет-портал Росстата (.

Рис. 5. Коэффициенты рождаемости женщин 25-29 лет в РФ в 1990-2009 гг.

Рост, начавшийся в конце 1990-х годов продолжается значительно более высокими темпами, чем было характерно для ее спада в первой половине рассматриваемого двадцатилетнего периода. Именно эта возрастная группа наиболее активно восприняла позитивный эффект от введения «материнского капитала».

Если конкретизировать предложения, следует заметить, что основные мероприятия, способствующие повышению рождаемости молодых женщин, необходимо организовать так, чтобы наибольший эффект от их реализации приходился на возрастную группу 20-24 года.

Одним из таких предложений могло бы стать удвоение выплат по материнскому капиталу для рож- дающих второго ребенка в этом возрасте.

Брачность

Возрастные показатели состояния в браке для российского населения рассмотрим по двум последним переписям населения (табл. 3).

За период между переписями, численность молодежи сократилась более, чем на 1 млн. чел. — с 32,3 млн. до 31,1 млн., в том числе женщин на 646 тыс., а мужчин на 574 тыс. Это свидетельствует о том, что численность молодежи уменьшается одновременно с численностью всего населения страны, что подтверждает неблагоприятные текущие тенденции демографического развития Российской Федерации.

Таблица 3

Численность молодежи по состоянию в браке (данные всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.)

|

Показатель |

Всего |

Состоящие в браке |

Никогда не состоявшие в браке |

Вдовые |

Разошедшиеся |

Не указавшие состояние в браке |

|

Все население 2002 г. |

32307578 |

10761891 |

19860157 |

90518 |

1179441 |

411445 |

|

Возрастные группы |

||||||

|

16 – 17 |

5050824 |

69671 |

4879404 |

1306 |

3303 |

93014 |

|

18 – 19 |

5177374 |

382787 |

4722291 |

1867 |

13239 |

57190 |

|

20 – 24 |

11466404 |

3781508 |

7248460 |

21187 |

278564 |

136685 |

|

25 – 29 |

10612976 |

6527925 |

3010002 |

66158 |

884335 |

124556 |

|

Мужчины |

16288249 |

4520457 |

11134569 |

11313 |

401038 |

220872 |

|

Женщины |

16015203 |

6241434 |

8725588 |

79205 |

778403 |

190573 |

|

Все население 2010 г. |

31083449 |

10684121 |

18209057 |

62429 |

294876 |

1013920 |

|

Возрастные группы |

||||||

|

16 – 17 |

3082911 |

39282 |

2941204 |

603 |

1292 |

99751 |

|

18 – 19 |

3848996 |

266301 |

3456964 |

1138 |

6235 |

113348 |

|

20 – 24 |

12169457 |

3544293 |

7955791 |

14154 |

87150 |

383829 |

|

25 – 29 |

11982085 |

6834245 |

3855098 |

46534 |

200199 |

416992 |

|

Мужчины |

15714389 |

4485650 |

10332769 |

9120 |

103954 |

509237 |

|

Женщины |

15369060 |

6198471 |

7876288 |

53309 |

190922 |

504683 |

Источник: Интернет-портал Росстата (.

Уменьшилось также количество молодых, состоящих в браке: мужчин — на 34,8 тыс., а женщин — на 43,0 тыс. Однако эти данные, видимо, не являются достаточно точными, поскольку по переписи 2010 года резко увеличилось число лиц, входящих в рассматриваемые возрастные группы, которые вообще не указали свое брачное состояние.

Всего таких было больше, чем в 2002 г., на 602 тыс., в том числе на 288 тыс. больше среди мужчин и на 314 тыс. среди женщин.

Единственной группой среди молодежного контингента, указавших, что они состоят в браке, и численность которой увеличилась, является возрастная группа 25-29 лет.

При этом в данной группе значительно увеличилась численность лиц, никогда не состоявших в браке — на 845 тыс. чел., что также следует отнести к исключительно неблагоприятному фактору, не способствующему желательному демографическому развитию.

Динамика численности рассматриваемого населения по брачному состоянию представлена в табл. 4.

Если численность всего молодежного контингента за время между переписями уменьшилась на 3,8%, то по отдельным возрастным группам ситуация сильно различалась.

Так, в возрастной группе 16-17 лет численность уменьшилась на 39,0%, а в группе 18-19 лет — на 25,7%. В то же время в возрастной группе 20-24 года численность выросла на 6,1%, а в группе 25-29 лет — на 12,4%.

Это так же свидетельствует о снижении численности молодых контингентов, прежде всего, за счет «по- старения молодежи», что с демографической точки зрения весьма неблагоприятно.

Таблица 4

Относительное изменение численности молодежи по состоянию в браке в 2010 г. по сравнению с 2002 г. (%)

|

Изменение численность населения, 2010/2002 гг. (в) |

Всего |

Состоящие в браке |

Никогда не состоявшие в браке |

Вдовые |

Разошедшиеся |

Не указавшие состояние в браке |

|

-3,8 |

-0,7 |

-8,3 |

-31,0 |

-75,0 |

146,4 |

|

|

Возрастные группы |

||||||

|

16–17 |

-39,0 |

-43,6 |

-39,7 |

-53,8 |

-60,9 |

7,2 |

|

18-19 |

-25,7 |

-30,4 |

-26,8 |

-39,0 |

-52,9 |

98,2 |

|

20-24 |

6,1 |

-6,3 |

9,8 |

-33,2 |

-68,7 |

180,8 |

|

25-29 |

12,9 |

4,7 |

28,1 |

-29,7 |

-77,4 |

234,8 |

Источник: Интернет-портал Росстата (.

В самой младшей возрастной группе (16-17 лет) численность состоящих в браке уменьшилась на 43,6%. Это в сравнении с уменьшением контингента на 39% означает, что в брак в столь юном возрасте в 2010 г. стали вступать реже, чем в 2002 году. Это, без сомнения, позитивный факт с точки зрения обеспечения устойчивого демографического развития, поскольку рождаемость в ранних возрастах не способствует сохранению естественной фертильности женщин.

Аналогичные закономерности — снижение количества лиц, состоящих в браке, наблюдаются и в остальных группах молодежи (табл. 4).

Снижение количества состоящих в браке среди фертильных возрастов с наибольшими коэффициентами возрастной рождаемости — весьма неблагоприятный фактор с точки зрения перспектив демографического развития страны.

Отметим еще одно отличие данных последней переписи населения от предыдущей. Это значительный рост молодых граждан (причем этот рост увеличивается с возрастом), не указавших свое состояние в браке.

Значительные различия результатов двух последовательных переписей населения могут объясняться как методическими упущениями последней переписи населения, так и свидетельством увеличения количества молодых людей, совместно проживающих без оформления брачных отношений.

Для того, чтобы каким то образом исключить влияние изменения численности основных контингентов молодежных возрастов, приведем данные о составе молодежи по брачному состоянию (табл. 5). Из данных таблицы видно, что во всех возрастных группах уменьшилась доля лиц, состоявших в браке, также уменьшилась доля лиц, состоящих в зарегистрированном браке, в группе 25-29 лет увеличилась доля лиц, никогда не состоявших в браке, одновременно во всех возрастных группах уменьши- лась доля вдовых и разошедшихся (доля последних уменьшилась особенно в группах 20-24 лет и 25-29 лет). К сожалению, значительный рост доли граждан молодых возрастов, не указавших свое состояние в браке, не позволяет сделать определенных выводов.

Таблица 5

Состав молодежи по брачному состоянию в 2002г. и 2010 г. (на 1000 чел. определенного возраста)

|

Показатель |

Состоящие в браке |

Из них |

Никогда не состоявшие в браке |

Не указавшие состояние в браке |

|

|

в зарегистрированном браке |

в незарегистрированном браке |

||||

|

2002 г. |

333,1 |

274,3 |

58,8 |

614,7 |

12,7 |

|

возрастные группы |

|||||

|

16 – 17 |

13,8 |

6,3 |

7,5 |

966,1 |

18,4 |

|

18 – 19 |

73,9 |

49,2 |

24,8 |

912,1 |

11,0 |

|

20 – 24 |

329,8 |

263,6 |

66,2 |

632,1 |

11,9 |

|

25 – 29 |

615,1 |

523,3 |

91,8 |

283,6 |

11,7 |

|

2010 г. |

343,7 |

266,3 |

77,4 |

585,8 |

32,6 |

|

возрастные группы |

|||||

|

16 – 17 |

12,7 |

5,0 |

7,7 |

954,0 |

32,4 |

|

18 – 19 |

69,2 |

37,0 |

32,1 |

898,1 |

29,4 |

|

20 – 24 |

291,2 |

208,9 |

82,3 |

653,8 |

31,5 |

|

25 – 29 |

570,4 |

465,5 |

104,9 |

321,7 |

34,8 |

Источник: Интернет-портал Росстата (.

Смертность рассматриваемый период, показыва ет, что тенденции в разных возрас-

Анализ коэффициентов смертно- тных группах были весьма сходными сти молодежи (для обоих полов) в (табл.6).

Таблица 6

Повозрастные коэффициенты смертности (в промилле) молодежного контингента населения РФ (1990-2009 гг.

|

Год |

15-19 лет |

20-24 лет |

25-29 лет |

||||||

|

оба пола |

мужчины |

женщины |

оба пола |

мужчины |

женщины |

оба пола |

мужчины |

женщины |

|

|

1990 |

1,132 |

1,620 |

0,627 |

1,681 |

2,605 |

0,714 |

2,058 |

3,308 |

0,771 |

|

1995 |

1,648 |

2,430 |

0,850 |

2,734 |

4,371 |

1,040 |

3,439 |

5,553 |

1,275 |

|

2000 |

1,471 |

2,124 |

0,801 |

3,050 |

4,947 |

1,132 |

3,684 |

5,992 |

1,341 |

|

2001 |

1,342 |

1,919 |

0,749 |

2,74 |

4,35 |

1,116 |

3,592 |

5,809 |

1,36 |

|

2002 |

1,276 |

1,828 |

0,709 |

2,511 |

3,958 |

1,05 |

3,536 |

5,664 |

1,411 |

|

2003 |

1,22 |

1,738 |

0,689 |

2,484 |

3,903 |

1,047 |

3,706 |

5,912 |

1,514 |

|

2004 |

1,186 |

1,682 |

0,677 |

2,464 |

3,907 |

1,000 |

3,829 |

6,117 |

1,559 |

|

2005 |

1,163 |

1,626 |

0,686 |

2,422 |

3,798 |

1,026 |

4,027 |

6,462 |

1,614 |

|

2006 |

1,114 |

1,580 |

0,635 |

2,200 |

3,439 |

0,94 |

3,843 |

6,17 |

1,535 |

|

2007 |

1,092 |

1,510 |

0,660 |

2,064 |

3,204 |

0,903 |

3,556 |

5,655 |

1,467 |

|

2008 |

1,061 |

1,485 |

0,622 |

1,893 |

2,935 |

0,832 |

3,269 |

5,127 |

1,411 |

|

2009 |

0,980 |

1,340 |

0,606 |

1,746 |

2,671 |

0,801 |

2,955 |

4,592 |

1,311 |

Источник: Интернет-портал Росстата (.

Графически эти тенденции описываются параболой: увеличение смертности в первой половине периода и снижение после достижения максимального ее уровня, который для возрастной группы 15-19 лет наблюдался в 1995 г., для возрастной группы 20-24 года — в 2000 г., в для возрастной группы 25-29 лет — в 2005 году. Следует отметить высокую надежность этих тенденций: процент объясненной дисперсии для рассчитанных линий регрессии, находится в пределах 72-86%.

Более детальная содержательная интерпретация выявленных нами особенностей возможна с помощью двух различных гипотез.

Первая , более правдоподобная, состоит в том, что после завершения наиболее разрушительной фазы, связанной с распадом Советского Союза, постепенный рост уровня жизни и нормализация деятельности социальных и здравоохраненческих служб привели к постепенному ослаблению влияния многочисленных факторов, ранее способствовавших росту смертности, однако, это позитивное влияние (на снижение смертности) началось именно с наиболее младших возрастов подростков и молодежи (15-19 лет).

Затем, постепенно, с дальнейшим относительным улучшением состояния экономики и усилением внимания государства к социальным проблемам началось снижение смертности в более старшей возрастной группе 20-24 годов.

Наконец, реализация национального проекта «Здоровье», в рамках которого началось переоснащение службы скорой помощи практически во всех субъектах РФ, а также строительство центров оказания высокотехнологической помощи, привели к тому, что началось снижение смертности и в самой старшей группе молодежного контингента — 25-29 лет. Причем, если выявленные тенденции будут сохраняться, то темпы снижения смертности в молодежных возрастах также будут расти.

Такой мониторинг мог бы позволить выявить не только факторы снижения смертности молодежи, но и наиболее эффективные мероприятия, приводящие к снижению смертности от выявленных результативных причин.

Вторая гипотеза о возможных причинах наблюдаемого снижения смертности в возрастных группах молодежного контингента связана с динамикой смертности различных когорт населения молодых возрастов. Так, например, пик смертности в возрасте 15-19 лет наблюдался в 1995 г., в возрасте 20-24 лет — в 2000 г., а в возрасте 25-29 лет — в 2005 г., т.е. для всех трех возрастов приходился на когорту, рождение которой пришлось на период 1980-1985 гг .

Понятно, что для подтверждения или отклонения этой гипотезы необходимы дополнительные медико-социальные и эпидемиологические когортные исследования.

Однако в случае обоснованности этой гипотезы возможны весьма интересные выводы, связанные с тем, что основная база здоровья и фертильных способностей народонаселения закладывается именно в подростковом возрасте (в который в к 1995 г. вошли родившиеся в 1980 г.), а экстремально неблагоприятные социально-экономи-ческие условия в России, связанные с радикальными изменениями типа общественной формации и характера общественных отношений, максимально проявились именно к 1995 г.

Эти неблагоприятные изменения могли привести к тому, что когорта родившихся в 1980-1985 гг. оказалась подвержена столь неблагоприятным воздействиям, что в течение последующих 20 лет осталась наиболее ослабленной, сохраняя риски повышенной.

В связи с этим необходимо предусмотреть дополнительные и постоянные меры социальной поддержки, прежде всего, для населения вступающего в молодежный возраст (1519 лет). Отметим также, что указанные выше тенденции изменения смертности были сходными для мужчин и женщин, однако для мужчин как рост, так и снижение смертности было выражено более сильно.

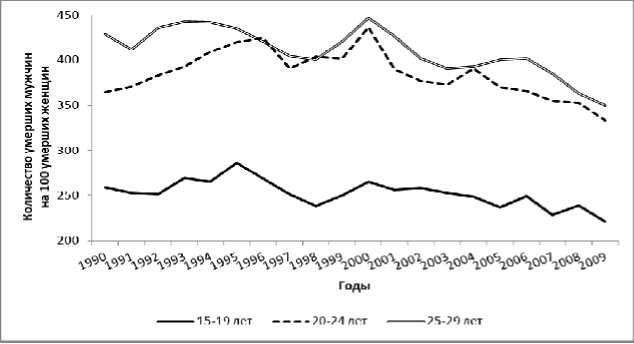

Для того чтобы показать гендерные различия в смертности, рассмотрим коэффициент сверхсмертности мужчин, который равен отношению соответствующих коэффициентов смертности мужского и женского населения и показывает, во сколько раз риск смертности мужского населения превышает риск смертности женского в одинаковых возрастных группах (рис. 6).

Рис. 6. Динамика коэффициента сверхсмертности мужчин в молодежных возрастах в РФ в 1990-2009 гг. (количество умерших мужчин на 100 умерших женщин)

Сверхсмертность мужчин в возрастной группе 20-29 лет примерно на 60% выше, чем в группе 15-19 лет. Но и в возрасте 15-19 лет риск смерти мужчин примерно в 2,5 раза превосходит риск смерти женщин, а в более старших возрастах этот риск становится выше, чем у женщин в 4 раза, что является чрезвычайно неблагоприятным фактором демографического развития, поскольку такая высокая сверхсмертность мужчин в молодых возрастах приводит к значи- тельным деформациям важного для демографического развития страны показателя — соотношение полов.

Завершая анализ, отметим, что в новом законе об основах и принципах государственной молодежной политики необходимо более полно учитывать отмеченные выше социальнодемографические проблемы молодежи и их особенности в реализации основных принципов государственной молодежной политики.