Социально-экологическая система региона: тенденции и противоречия (на примере Астраханской области)

Автор: Островская Елена Васильевна, Дулина Надежда Васильевна, Каргаполова Екатерина Владимировна, Миронова Юлия Германовна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономическая социология и демография

Статья в выпуске: 3 (104) т.26, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальным представляется исследование причин, влияющих на формирование экологической ситуации в различных регионах России. Цель статьи -выявить тенденции и противоречия трансформации социально-экологической системы региона (на примере Астраханской области). Материалы и методы. Материалами для изучения послужили социологические исследования, проведенные в Астраханской области в 2010-2016 гг. Среди методов применялись нтервьюирование, анализ статистической информации. Исследование проводилось с точки зрения системного подхода, объединяющего в себе экологическую и социальную составляющие. Результаты исследования. Проведен анализ причин неблагоприятной экологической ситуации, сложившейся в Астраханской области. Обнаружена недостаточная осведомленность жителей имеющимся уровнем загрязнения воздуха и воды, которые обычно характеризуют экологические аспекты качества жизни людей, оказывая непосредственное влияние на их здоровье, работоспособность, а также на развитие территориальной общности. Выявлено несоответствие позитивной оценки качества воздуха и воды и реального положения дел в регионе. Обсуждение и заключения. Полученные данные позволяют сделать вывод о разбалансировке социально-экологической системы Астраханской области, ее неустойчивом состоянии. Практическая значимость заключается в возможности использования результатов исследования для прогнозирования изменений в социально-экологической системе региона, разработки методических рекомендаций управления ею

Социально-экологические системы, экологические угрозы, качество воздуха, качество воды, незащищенность людей, общественное мнение, астраханская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147222786

IDR: 147222786 | УДК: 303.425.4(470.46) | DOI: 10.15507/2413-1407.104.026.201803.538-557

Текст научной статьи Социально-экологическая система региона: тенденции и противоречия (на примере Астраханской области)

1/^ © 1 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License , which permits unrestricted reuse, distribution, and reproduction in any medium provided the original work is properly cited.

Введение. В управлении природопользованием в последнее время большое внимание уделяется экологической безопасности, под которой обычно понимается «совокупность состояний, процессов и действий, обеспечивающая экологический баланс в окружающей среде и не при-

4^ Том 26, № 3, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ водящая к жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и человеку»1. Академик Н. Ф. Глазовский рассматривал экологическую безопасность как один из трех компонентов устойчивого развития, связывая ее с двумя другими его компонентами: экономическим ростом и социальным развитием2. Индикатором безопасности естественной экосистемы считается сохранение целостности естественного биотопа основного биоценоза и его способность к регенерации при антропогенном воздействии (устойчивость), а искусственной экосистемы - качество жизни и здоровье населения3.

В настоящее время существуют два основных подхода к обеспечению экологической безопасности: техногенный (ресурсный) и биосферный4. В рамках первого сформировалось направление природоохранной деятельности как системы нормирования и регулирования показателей состояния окружающей среды по довольно узкому (несколько десятков) набору индикаторов, управления отходами, внедрения ресурсосберегающих и отходоперерабатывающих технологий и т. д.5. Административные методы природоохранного управления исторически были приоритетными для России6. Второй подход нацелен на определение области устойчивости экосистемы, что «позволит найти допустимую величину возмущения - нагрузки на экосистему, определить пороги устойчивости конкретных экосистем»7.

В исследованиях западных ученых, посвященных устойчивости (resilience), или как еще часто переводят - прочности, эластичности, -уязвимости (vulnerability) и способности к адаптации (adaptability) систем, с конца 1980-х - начала 1990-х гг. фокус постепенно смещается с изучения чисто экологических или чисто социальных систем на интегри-

рованную концептуализацию и модели социально-экологических систем (СЭС)8, где взаимодействия человека и социума с окружающей средой рассматриваются в едином понятийном пространстве [1-4].

Основной целью данной работы является исследование сложной экологической ситуации, сложившейся в Астраханской области, с точки зрения системного подхода, объединяющего в себе экологическую и социальную составляющие, что открывает, на наш взгляд, новые возможности для более глубокого понимания проблемы. В практическом плане это достигается интерпретацией результатов проведенных в Астраханской области социологических исследований, изучающих общественное мнение по экологическим вопросам, в терминах концепции социально-экологических систем.

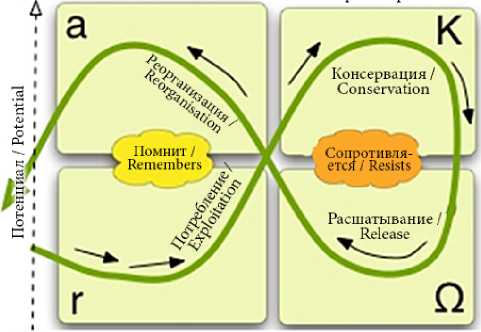

Обзор литературы. Одной из основных в последние годы становится тема поведения и эволюции социально-экологических систем под угрозой многообразных негативных воздействий или стрессоров, в том числе хозяйственной деятельности человека. Изучение устойчивости, которое начиналось с анализа мультистабильных (гомеостатических) состояний экологических систем [5], теперь нацелено на понимание циклов адаптивных изменений в СЭС, где сопротивляемость (persistence) и принятие нового (novelty) взаимосвязаны, и, в конечном счете, на изучение их трансформации, которая может быть лавинообразной, когда малозаметные и быстрые изменения провоцируют значительные и медленные [6]. Адаптивные циклы объясняют систематические циклические изменения, сквозь которые система обычно проходит: рост и консервация (потребление ресурсов, относительная стабильность, медленные, предсказуемые изменения) и освобождение и реорганизация (высвобождение ресурсов, хаотичные, непредсказуемые, быстрые изменения). Структура сложной системы является многоуровневой, со множеством связей и взаимодействий между уровнями, последствия (эффекты) которых для существования системы пока остаются малоизученными (рис. 1).

Подобным же образом новая концептуализация чувствительности основана на моделях «риск/опасность» (risk/threat) и «воздействие-и-освобождение / восстановление» (impact-release) в экологических и социальных системах. Такой комплексный подход позволяет анализировать как процессы, происходящие в СЭС, так и их способность отвечать на опасности, которые могут проистекать как из самих этих систем, так и из внешнего для них мира (быть для них внешними) [7; 8].

Фаза трансформации / Transformation phase

Фаза адаптации / Adaptation phase

Фаза роста и аккумуляции / Фаза накопления изменений / Phase of growth and accumulation Phase of accumulated mutations

Устойчивость к внешним воздействиям / Connectedness

Р и с. 1. Упрощенная модель панархии систем (по Л. Гандерсону и К. Холдинг) /

F i g. 1. Simplified model of panarchy of systems (according to L. H. Gunderson and C. S. Holling)

Необходимость включить в рассмотрение данные исследований климатических изменений последних лет привели к определенной смене приоритетов в изучении СЭС в сторону понимания их способности к адаптациям и механизмов адаптации9. В литературе идеи адаптации, адаптивности и способности к адаптации (adaptability) появились гораздо раньше, чем концепции устойчивости и связанных с ней прочности (robustness) и уязвимости (vulnerability). В биологических науках проблема адаптации (на различных уровнях, от особи до видов) ставилась еще Ч. Дарвином, в общественных - стала обсуждаться в экологии культуры 1940-50-х гг.10. В исследованиях последних лет адаптация определяется как процесс структурных изменений в системе в ответ на

изменения внешней среды, адаптивность характеризуется степенью, с которой отдельная динамическая структура справляется с изменяющейся средой, и, наконец, способность к адаптации представляет собой потенциальную возможность системы адаптироваться к будущим изменениям среды, в которой данная система существует [1; 9]. Если система не адаптируется к изменениям, она трансформируется, т. е. меняет структуру и, соответственно, вектор своего развития [9; 10]. Многоуровневая устойчивость является важной для понимания взаимодействия между сопротивлением (persistence) системы воздействиям и ее изменением, и между адаптацией системы и ее трансформацией, подразумевая под последней переход через определенное пороговое состояние. При этом устойчивость не становится препятствием для развития инноваций, как это может показаться, а, напротив, включает динамичную способность системы противостоять влиянию негативных стрессоров и сохранять возможность поддержания и улучшения экосистемных функций, социального развития и благосостояния людей посредством самоорганизации и обучения11 [9; И].

В пору своего становления теория СЭС применялась для относительно небольших экосистем и живущих в них местных сообществ. Однако к настоящему времени уже очевидно, что в связи с ускорением и усилением человеческой деятельности на планете она стала одним из природообразующих факторов на глобальном уровне,следовательно, рассматривать природное и социальное в отрыве друг от друга нерационально даже для чисто аналитических целей12 [1]. Проведенные в последние годы исследования в области как естественных, так и общественных наук все более ясно демонстрируют, что устойчивость экосистем на разных уровнях, и планетарной экосистемы на глобальном, невозможна без соответствующих социальных изменений - широкомасштабного внедрения новых ресурсосберегающих технологий, изменений паттернов потребления, повышения роли охраны и восстановления природных систем и т. д.13 [12].

Этот новый акцент на адаптации и адаптивности СЭС привел к возникновению понятий «адаптивного управления» (adaptive management, позднее - adaptive governance [11; 13; 14]) и «управления устойчивостью» (resilience management). Оба понятия имеют достаточно близкий смысл и подразумевают такое управление СЭС, которое поддерживало бы ее

4^ Том 26, № 3, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ в желаемом состоянии и удерживало бы от нежелаемого. Понятия «управление» и «желаемое состояние» подразумевают активное вовлечение социума в поддержание функций экосистем и одновременно позволяют осознать, что, в принципе, именно социальная составляющая СЭС ответственна за идентификацию пороговых состояний (видимо, на принципах приемлемости-неприемлемости таких состояний для самого социума) и за поддержание или переход таких порогов, т. е. за вектор развития экосистем. Известно, что управление может улучшить или ухудшить устойчивость систем, например, ригидные механизмы контроля, направленные на стабилизацию, в конечном итоге, размывают устойчивость и ускоряют кризис в СЭС14 [9]. Для поддерживающего и укрепляющего устойчивость управления необходимы гибкие механизмы, разрешающие инновации и дающие возможность открыто учиться на предшествующем опыте [10]. Кроме того, необходимо четко осознавать, устойчивость чего к чему и, конечно, для чего мы хотим поддерживать [15].

В практическом смысле концепция СЭС направлена на понимание и оценку (в том числе и в количественном выражении) пороговых состояний экосистем, указывая тем самым момент (или скорее промежуток) времени, когда изменения становятся необратимыми и экосистема переходит в качественно новое состояние. Таким образом, данная концепция предоставляет широкие возможности не только для анализа существующей ситуации, но и для прогнозирования последующего развития ситуации при различных социально-экономических и климатических сценариях. Это позволяет добавить анализу систем временную перспективу, увидеть более полную картину происходящих в ней изменений и расширить спектр возможностей для принятия решений и управления, обеспечивая таким образом необходимую связь между наукой и практикой. Важность подобных прогнозов связана с принимаемыми сегодня решениями об использовании экосистем, поэтому вмешательство в их деятельность приводит к разнообразным, проявляющимся не одновременно, переменам15. Некоторые изменения могут стать очевидными по прошествии небольшого периода времени после воздействия, в то время как другие могут иметь отложенные и не сразу очевидные последствия долговременного характера (как, например, влияние зарегулирования речного стока на биоразнообразие Каспийского моря) [16].

Таким образом, концепция социально-экологических систем ставит во главу угла взаимозависимость и постоянное взаимодействие между социумом и экосистемой, в которой он существует, принимая во внимание нелинейную динамику их развития в пространственно-временном континууме.

Рассмотрим приведенные выше теоретические положения на примере социально-экологической системы конкретного российского региона -Астраханской области. С одной стороны, состояние экосистемы и, прежде всего, качество воды и воздуха, оказывают непосредственное влияние на здоровье, работоспособность людей и, соответственно, на развитие территориальной общности в целом. Учет природных факторов в более широком контексте с использованием концепта «глобальное природноэкологическое поле» позволяет существенно уточнить реальную картину жизнедеятельности людей16 [17]. С другой стороны, субъективные оценки населением экологической системы могут изменяться под воздействием не только объективного состояния окружающей среды, но и более широкого перечня факторов (социальное самочувствие, материальное положение, качество жизни и т. и.)17. Таким образом, социально-экологическую систему региона можно рассматривать как часть более широкой системы - социокультурной.

Материалы и методы. В качестве методов использовались анализ статистической информации, а также результатов мониторингового социологического исследования под руководством Е. В. Каргаполовой в Астраханской области методом интервью по месту жительства по типовой методике Всероссийской научно-исследовательской программы «Социокультурная эволюция России и ее регионов» (руководители и разработчики инструментария на федеральном уровне - Н. И. Лапин, Л. А. Беляева, ЦИСИ ИФ РАН). Работа проводилась в несколько этапов: первый этап проходил в декабре 2009 г. (п = 1000), второй - в мае -июне 2012 г. (п = 600), третий - в апреле - мае 2016 г. Выборка стратифицированная, квотно-маршрутная. Квотируемые признаки: «пол», «возраст», «тип поселения», «этническая структура». Погрешность выборки составила 3 %. Обработка и анализ данных производились с помощью программного комплекса SPSS 17.0.

Инструментарий типовой методики включает в себя вопросы интервью, посвященные различным аспектам жизнедеятельности региона18 [18]. В данной статье мы анализируем ответы астраханцев на вопросы о качестве воды и воздуха, социальных опасностях, самооценке здоровья и материального положения.

Проведен также сравнительный анализ результатов исследования, полученных в Астраханской области, и опросов, прошедших в других регионах России по аналогичной методике (в частности, в Курской и Тюменской областях)19 [19]. Это позволяет повысить достоверность полученных результатов.

Результаты исследования. Для объективной оценки состояния социально-экологической системы Астраханской области мы проанализировали статистическую информацию о состоянии атмосферного воздуха и воды. Благоприятным, с точки зрения экологии, является тот факт, что с 1990 г. по 2016 г. сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты Астраханской области (как и всех регионов Южного федерального округа) снизился, но при этом сократилось и использование свежей воды: в округе в целом, в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области - в два раза, по Волгоградской области - практически втрое. В Астраханской области за исследуемый период использование свежей воды снизилось с 2 335 млн куб. м. до 794 млн куб. м., т. е. в 2,9 раза. Это самая значительная динамика среди субъектов ЮФО20.

По выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, по округу в целом произошло снижение в два раза. Незначительный в количественном выражении рост выбросов произошел в Адыгее и Калмыкии. В Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае наблюдается уменьшение данного показателя в масштабах, соотнесенных с показателями по округу в целом. В Астраханской области выбросы в атмосферу за период 1990-2014 гг. увеличились почти на 20 %, а в период 2005-2013 гг. - практически на треть. Необходимо отметить, что и в 2016 г. Астраханская область продолжает оставаться единственным субъектом Южного федерального округа, в котором уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух превышает уровень 1990 г.21.

Таким образом, неблагополучная экологическая обстановка в Астраханской области является проблемой-вызовом ее существованию как социально-экологической системы, несмотря на спад производства и реализацию природоохранных мероприятий федерального и региональ-

REGIONOLOGY Vol, 26, No. 3, 2018 z^ ного уровней. При этом общественное мнение отражает региональную экологическую обстановку на конкретном этапе, однако степень объективности этого процесса зависит от степени участия населения в решении экологических проблем региона и уровня его осведомленности22.

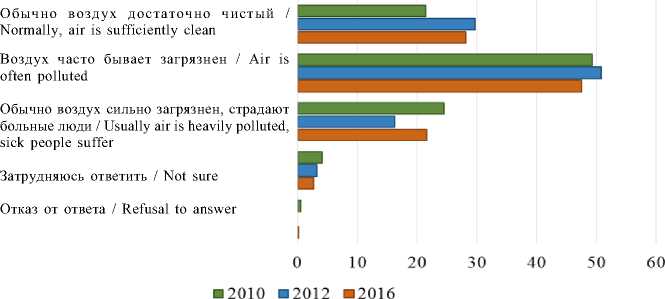

В ходе проведения мониторингового социологического исследования была получена оценка качества воздуха и воды населением. Так, в 2010 г. только около четверти жителей области считали воздух в регионе чистым. В 2012 г. эта категория существенно увеличилась - на 8 %. В 2016 г. данная категория осталась неизменной. В 2012 г. снизилась также доля тех астраханцев, которые считают, что воздух обычно сильно загрязнен (с 24 до 16 %). По результатам трех волн около половины (47-51 %) астраханцев считают, что воздух обычно загрязнен (см. рис. 2).

Р и с. 2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, чистый ли воздух в Вашем городе/селе или он сильно загрязнен?» (% ответивших)

F i g. 2. Distribution of answers to the question “Do you think that the air in your city / village is clean or is it heavily polluted?” (% of respondents)

Женщины за весь период исследования более критичны в оценке воздуха в регионе, чем мужчины. Наиболее оптимистичны в оценке воздуха граждане, не состоящие в браке, наиболее пессимистичны - разведенные люди и вдовцы/вдовы. Что касается типа поселения, то наиболее оптимистично по поводу чистоты воздуха высказались жители деревень и малых городов, наиболее пессимистично жители областного центра -

4^ Том 26, № 3, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ г. Астрахани. Чем выше уровень материального положения, тем меньше пессимизма в оценке состояния воздуха в регионе. При этом объективно индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА), по данным Государственных докладов о состоянии окружающей среды в Астраханской области за соответствующие годы, составил в 2012 г. 9,823, что почти в 1,5 раза выше, чем в 2009 г. (6,3)24. В 2016 г. ИЗА снизился более, чем в два раза по сравнению с 2012 г., составив 4,225.

Таким образом, увеличение доли оптимистичных оценок состояния воздуха в регионе входит в противоречие с информацией о росте выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и ее загрязнении. Увеличение этой доли наблюдается как у мужчин, так и у женщин, но в большей степени - у мужчин. Среди групп, дифференцированных по состоянию в браке, эта тенденция не наблюдается только у разведенных. По типу поселения данная тенденция затронула все группы и в большей степени -жителей малых городов и поселков городского типа, в меньшей - областного центра и деревень. Среди возрастных групп данная тенденция не просматривается только среди взрослого населения. По материальному положению увеличение доли позитивных оценок состояния воздуха в большей степени фиксируется среди «зажиточных» и «необеспеченных», а среди «нищих» и «богатых» практически не изменяется26.

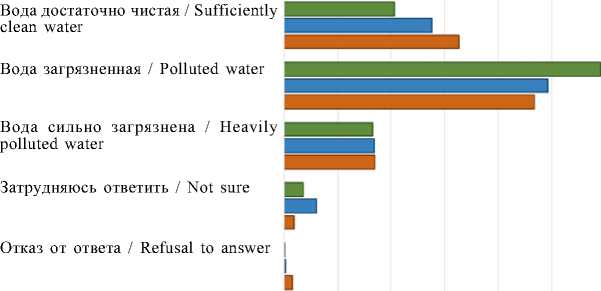

За период мониторингового исследования увеличилась также доля позитивных оценок состояния воды, что снова входит в противоречие с информацией о качестве поверхностных вод в Астраханской области, которые используются для водоснабжения и, по данным государственных докладов, во все три периода характеризуются как «грязные»27. Таким образом, наблюдаются некоторые различия между оценками и мнениями

населения по качеству воды и оценками, приведенными в официальных документах. Так, по данным проведенных нами опросов, если в 2010 г. воду считал достаточно чистой каждый пятый, в 2012 г. - каждый третий-четвертый, то в 2016 г. - уже каждый третий астраханец. При этом доля астраханцев, которые наиболее категоричны в оценке качества воды, остается неизменной - это примерно каждый шестой, а уменьшается количество тех жителей региона, которые выбрали вариант «вода загрязнена» (с 59 до 47 %) (см. рис. 3).

О 10 20 30 40 50 60 70

■ 2010 12012 12016

Р и с. 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, чистую ли воду Вы пьете и используете при приготовлении пищи?» (% ответивших)

F i g. 3. Distribution of answers to the question “Do you think that the water you drink and use when cooking is clean?” (% of respondents)

Более критичными в оценке качества воды, также как и состояния воздуха, оказались женщины. Хотя при оценке состояния воздуха гендерные различия проявлялись в большей степени. Наиболее оптимистично оценивают качество воды не состоящие в браке, жители малых городов и «богатые». Увеличение позитивных оценок качества воды в равной степени коснулось и мужчин, и женщин, затронуло все группы, дифференцированные по состоянию в браке, но в большей степени -в браке не состоящих. По типу поселения данная тенденция больше всего фиксируется среди жителей деревень, но практически не прослеживается среди населения поселков городского типа. Увеличение доли оптимистов затронуло практически все группы астраханцев, дифференцированные по возрасту и материальному положению.

Тенденцию увеличения доли оптимистичных оценок качества воздуха и воды интересно сопоставить с динамикой субъективных оценок астраханцами своего здоровья. Так, в 2010 г. на вопрос «Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?» 28,3 % астраханцев ответили «нормальное здоровье, пока не жалуюсь». В 2012 г. эта категория увеличилась до 45 %, в 2016 г. - несколько снизилась, но продолжает оставаться наиболее значительной: здоровыми себя считают 40 % респондентов. Хотя в 2010 г. наиболее значительной была категория опрошенных, выбравших вариант «временами болею» (44 %). В 2012 г. эта категория снизилась до 31 %, в 2016 г. повысилась, составляя 38 %, но не достигла значения 2016 г. Вариант «часто болею» в 2010 г. выбрали 12 % астраханцев, в 2012 - И, в 2016 г. - 10 %. Вариант «хронический больной» за весь период исследования стабильно выбирает примерно каждый десятый астраханец (10 % - в 2010 г., 9 - в 2012 и 10 % - в 2016 г.), вариант «инвалид» - 4 % в 2010 г., 2 - в 2012, 1 % - в 2016 г. Таким образом, динамика субъективной оценки состояния здоровья у астраханцев, как и оценки состояния воздуха и воды, имеет позитивную направленность.

Одна из возможных причин такой значительной структурной трансформации социально-экологической системы региона кроется в изменении структуры социальных рисков-опасностей, которая, в свою очередь, является структурным элементом социального самочувствия населения (более подробно мы говорим об этом в некоторых ранее изданных работах28 [18]). Экологическая угроза за весь период исследования в регионе входит в пятерку самых острых социальных опасностей. Однако при этом ее значимость в структуре социальных опасностей, достигнув максимума в 2012 г., к 2016 г. существенно снизилась. На первое место в 2016 г. вышла социальная опасность бедности, причем вышла с таким значительным отрывом, что остальные острые социальные опасности, включая и экологические проблемы, и преступность, и произвол чиновников и правоохранительных органов, «померкли» на ее фоне, отошли далеко на второй план.

Необходимо также подчеркнуть, что снижение экологической угрозы как риска-опасности социально-экологической системы, а также увеличение позитивных оценок состояния воздуха и воды наблюдается и в других регионах России, в которых проводилось социологическое исследование по аналогичной методике29. Как отмечают авторы монографии, подготовленной по результатам опросов в Тюменской области, «оценка

экологической угрозы прямо связана с уровнем образования человека и отступает на второй план перед прямыми угрозами: преступностью, бедностью, произволом чиновников»30.

Обсуждение и заключения. В заключение можно сделать вывод о разбалансировке социально-экологической системы Астраханской области, ее неустойчивом состоянии. Это проявляется в разрыве между объективным состоянием экологической составляющей системы и ее оценкой со стороны населения, в которой игнорируется ухудшение экологической обстановки в регионе. Выявленная тенденция требует дальнейшего изучения и не может однозначно интерпретироваться.

С одной стороны, население области демонстрирует поведение, типичное для потребительского общества, когда экономические интересы превалируют над всеми остальными [19]. С другой стороны, возможно, что население настолько озабочено проблемой бедности и выживания, что экологическая угроза отступает на второй план. Данные мониторинга свидетельствуют о том, что по самооценке материального положения с 2012 по 2016 г. доля «бедных» выросла с 14 до 19 %, «необеспеченных» -с 17 до 23 %31. По данным статистики реальные денежные доходы населения региона в 2015 и 2016 гг. снизились по сравнению с 2014 г. С 2013 по 2016 г. доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума увеличилась с 12 до 16 % от общей численности населения32. Когда на первом плане стоят проблемы выживания, то горизонт планирования минимален, снижается уровень притязаний. Поскольку население - часть всей этой системы - то отклонение становится для него уже нормой.

Имеются все предпосылки к сохранению неустойчивого состояния системы в целом. В терминах модели панархии СЭС Астраханской области, скорее всего, находится в фазе накопления изменений (см. рис. 1), где происходит постепенное расшатывание системы, а, возможно, - близка к границе фазы реорганизации, которая в экологическом плане означает переход экосистемы региона к более устойчивому состоянию за счет ее упрощения. Это подтверждается и снижением рыбных запасов, угрозами биоразнообразию региона и многими другими негативными явлениями в окружающей среде, о которых уже давно бьют тревогу экологи. Становится понятным, что в таких условиях одними административными мерами по экологическому регулированию не обойтись33. Как никогда

4^ Том 26, № 3, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ становится необходимым внедрение принципов адаптивного управления, о котором говорилось в теоретической части статьи. Одним из приоритетных направлений по внедрению таких принципов представляется воспитание экологической культуры, что является средством активного вовлечения социума в поддержание функций экосистемы региона. Однако предметная разработка методических рекомендаций по внедрению принципов адаптивного управления является задачей другого уровня, для решения которой требуется, прежде всего, привлечение потенциала аппарата административного управления.

Таким образом, практическая значимость исследования заключается в анализе экологических процессов в Астраханской области с точки зрения системного подхода, позволяющего интегрировать социальную и экологическую составляющие. Результаты могут быть востребованы для прогнозирования изменений в социально-экологической системе региона. Кроме того, представляется возможным использование результатов при разработке программ управления экологической ситуацией в регионе, воспитания экологической культуры населения.

Список литературы Социально-экологическая система региона: тенденции и противоречия (на примере Астраханской области)

- The globalization of socio-ecological system: an agenda for scientific research/O. R. Young //Global Environmental Change. 2006. No. 16. Pp. 304-316. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2006.03.004

- Нелинейные взаимодействия и их моделирование в социально-экологических системах/С. Н. Волкова //Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2016. № 2. С. 77-80. URL: http://www.journal-kgsha. ru/current-issues (дата обращения: 14.06.2018).

- Моисеенко Т. И. В. И. Вернадский и экологические проблемы: современности//Вестник Тюменского государственного университета. Экология. 2013. № 12. С. 10-20. URL: https://vestnik.utmn.ru/nature/vypuski-arhiv/biogeochemis-try/2013/114116/(дата обращения: 14.06.2018).

- Урсул А. Д., Урсул Т. А. Экология, безопасность, развитие: теоретико-методологические проблемы. Статья первая//Геополитика и безопасность. 2011. № 3 (15). С. 29-37. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22284038 (дата обращения: 14.06.2018).

- Gunderson L. H., Holling C. S. Panarchy: Understanding transformations in human and natural systems. Washington: Island Press, 2002. 536 р. (03)00041-7 DOI: 10.1016/S0006-3207