Социально-экономическая картина мира

Автор: Ефремов Григорий Алексеевич

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 3 (13), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются понятие и структура социально-экономической картины мира, ее основные и специальные черты. Анализируется представление об идеальном социально-экономическом устройстве и справедливости в русском общественном сознании начала и конца XX в.

Социально-экономическая картина мира, ценность, потребности, потребительский идеал, производственные отношения, социальные трансформации, справедливость

Короткий адрес: https://sciup.org/14821667

IDR: 14821667

Текст научной статьи Социально-экономическая картина мира

Концепция картины мира была сформулирована Робертом Редфильдом. По его определению, «картина мира» – это вúдение мироздания, характерное для того или иного народа, представление членов общества о самих себе и своих действиях, собственной активности в мире. Понятие «картина мира» отличается от таких категорий, как «этос культуры», «способ мышления», «национальный характер». Если концепция национального характера касается прежде всего взгляда на культуру со стороны внешнего наблюдателя, то картина мира, напротив, представляет взгляд члена культуры на внешний мир. По мнению Редфильда, необходимо видеть явления изнутри, и только потом можно прийти к их «внешнему» пониманию, т.е. их пониманию во внешнем культурном контексте. Требование «видеть предмет изнутри» отнесено Редфильдом и к культуре, и к ее носителям, знать психологию которых исследователь должен так, словно бы он был на их месте. Ведь член культуры может понимать значение любых ее материальных или нематериальных элементов совершенно иным (и часто совершенно неожиданным для нас) образом. Не приняв точки зрения носителя культуры, мы ошибемся в трактовке и элементов культуры, и культурной системы как целого. Редфильд утверждает, что не существует единой общенациональной картины мира. В одной культуре присутствует несколько культурных традиций. Соответственно, и традиции (картины мира) различных общин различны. По определению, данному в 1970-е гг. Клифордом Гиртцем, «картина мира» представляет собой присущую носителю данной культуры картину того, как существуют вещи, его концепцию природы, себя и общества [16, p. 325].

В настоящее время существует классическое разделение коллективных картин мира на научную (состоящую из различных отраслей знания), философскую и религиозную. В последние годы активно развивается представление о так называемой гуманитарной картине мира, которая в противовес естественнонаучной является синтезом гуманитарных наук. Можно также выделить индивидуальную картину мира конкретной личности, которая не может быть определена как одна из вышеназванных, а является синтезом знаний, размышлений, верований, убеждений отдельного человека. «Все индивидуальные и коллективные картины мира по своей сущности, т.е. как личностно ориентированные, по способу построения и изложения являются гуманитарными: они создаются и выражаются в человеческой информационно-знаковой (символической) форме и по законам человеческого мышления» [11, с. 4]. Сочетание базовых убеждений и представлений, образующих ментальную карту мира индивида, совсем не обязательно представляет собой непротиворечивую взаимосогласованную систему. Напротив, в норме чаще всего это сочетание содержит в себе внутренние противоречия, доходящие до самых нелепых и гротескных форм. Однако при этом устоявшаяся система взглядов, как правило, сопротивляется попыткам их рационального пересмотра на предмет нормализации и устранения противоречий. Индивидуальный комплекс базовых убеждений не обязательно является неизменным и стабильным во времени. Он способен к значительным изменениям. Нередко люди совершают духовную эволюцию, преодолевая барьеры между радикально различными системами убеждений. Между любыми двумя индивидуальными картинами мира могут устанавливаться (хотя бы временно) отношения совместимости или противоречия, либо они могут быть «ортогональны» друг другу. Для каждого исторического момента и в конкретных культурных условиях справедливо, что отдельные элементы час- тично совпадающих, совместимых индивидуальных картин мира сохраняют свою качественную специфику и относительную самостоятельность. Научная картина мира, независимо от того, насколько она «адекватна» или «современна», обязательно входит в качестве элемента в общую картину мира индивида. В центре каждой картины мира, образуя ее важнейшую в эпистемологическом смысле когнитивную структуру, находится совокупность тематических категорий и допущений: они по большей части носят характер бессознательно принятых, непроверяемых квазиаксиоматических базисных положений, утвердившихся в практике мышления в качестве его руководящих и опорных средств. Как в индивидуальных, так и в коллективных картинах мира иногда можно проследить корреляции между изменениями, с одной стороны, в тематическом составе, а с другой – во внешних социальных условиях (политика, экономика и т.п.), которые подтверждают либо ставят под сомнение адекватность и дееспособность принятой картины мира. Помимо прочего, изменения в тематическом составе принятой картины мира нередко обнажают и заостряют заложенные в ней внутренние противоречия, несообразности всякого рода, конфликты.

Говоря о гуманитарной картине мира, нельзя не заметить, что она является отражением существования в первую очередь индивида и общества. Одной из важнейших (а в философии исторического материализма – базовой) является материальная сторона существования общества. «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание», – так сформулировал эту идею К. Маркс [7, т. 13, с. 7]. В связи с этим можно говорить о социально-экономической картине мира как о составляющей гуманитарной картины мира. Особенностью социально-экономической картины мира является сосуществование в ней моделей реального общества и идеального экономического устройства. Однако необходимо отметить, что нельзя в связи с этим отождествлять социально-экономическую картину мира с мифологической. Так, некоторые исследователи полагают, что социально-экономическая картина мира социалистической России является в чистом виде мифологической, неадекватной, идеологизированной. Такое представление мы считаем односторонним, поскольку идеология использовалась для объяснения определенных поступков, действий, решений, направления развития, подходов к пониманию действительности, а не для формирования мифа. Никакая идеология не может внушить человеку, что он сыт, никаким мифом нельзя убедить человека в том, что он бесплатно получает лечение и образование. В то же время нельзя сказать, что социально-экономическая картина мира вовсе лишена мифологических черт. А.Ф. Лосев в своей фундаментальной работе «Диалектика мифа» определяет миф как «наивысшую по конкретности, максимально интенсивную и в высшей мере напряженную реальность… Миф – это диалектически необходимая категория сознания и бытия вообще» [6, с. 393, 599]. Исходя из этих определений, под экономическим мифом понимают форму экономического сознания, отражающего экономическую реальность в виде экономического вымысла. Таким образом, экономический миф есть неадекватное отражение экономической реальности. Одним из подходов к пониманию экономических мифов является марксистская теория превращенных форм, а также теория товарного и денежного фетишизма. Представление об идеальном устройстве также во многом мифологизированно, поскольку построено на идеальном представлении людей, их отношений, поведения и т.д. Идеальное представление об экономическом устройстве никогда не исходит из предпосылки о том, что люди глупы, жадны и лживы, а богатство является высшей ценностью.

В социально-экономической (коллективной или индивидуальной) картине мира индивид выступает в роли потребителя или продавца благ, это роли, присущие каждому человеку. Кроме того, существует роль распределителя благ, которую выполняют отдельные члены общества; весь же окружающий мир воспринимается как набор предметов или явлений – благ.

Центральным понятием социально-экономической картины мира является понятие ценности, основанное на представлении о полезности. Полезностью называется то удовлетворение, которое приносит потребителю благо. Определяя для себя степень полезности того или иного блага, потребитель оценивает размер пользы, которую принесет ему потребление блага. Для этого каждый потребитель как бы выстраивает для себя шкалу, по которой оценивает пользу для себя от различных благ. Понят- но, что у разных людей она различна: если человек любит охоту или рыбалку, то охотничье ружье или спиннинг представляют для него большую пользу, тогда как для всех остальных они малополезны. Однако в обществе возможно выявление средних для всех его членов оценок полезности различных благ или хотя бы сравнений: какое благо для них более полезно, а какое – менее. Оценка полезности зависит от субъективных и объективных обстоятельств. На уровне индивидуума она часто весьма субъективна. Во-первых, оценка полезности одного и того же блага для разных индивидуумов может отличаться, как, например, в случае с охотничьим ружьем и спиннингом. Во-вторых, даже у одного индивидуума оценка полезности одного и того же блага зависит от обстоятельств его потребления. Так, если очень хочется пить, то стакан воды имеет бóльшую полезность, чем обычно, а если утром не хочется есть обычную порцию каши, то ее полезность снижается.

В первую очередь индивид выступает в роли потребителя. Уже с момента своего рождения, сам того не осознавая, он вписывается в социально-экономическую картину мира окружающих его людей в качестве потребителя пищи, одежды, медицинских услуг и т.д. Взрослея, человек сам начинает осознавать, чего он хочет, таким образом складывается его потребительская часть социально-экономической картины мира.

В коллективной картине мира также сформировалось два подхода к представлению индивида как потребителя – homo economicus и homo psychologicus. Для первого характерно представление о человеке как о разумном существе с трезвым и расчетливым умом, знающем свои потребности и способы их удовлетворения, эгоистичном и информированном. Второй подход основан на представлении о человеке как неразумном, подверженном психологическому воздействию извне, действующем на основании эмоций, плохо понимающем свою выгоду существе. В зависимости от представления о потребителе в индивидуальной социально-экономической картине мира руководителей предприятия строятся маркетинговые политики и способы привлечения клиентов.

Частью социально-экономической картины мира должна быть иерархия потребностей, например такая, которая отражена в пирамиде потребностей А. Маслоу. В основе этой условной пирамиды лежат физиологические потребности, характерные для любого живого существа. Их удовлетворение необходимо человеку в первую очередь, поскольку от них зависит его выживание. Сюда относятся потребности в дыхании, питании, сне и сексе. Без их удовлетворения человек не станет стремиться к более высоким целям. На второй ступени пирамиды расположились потребности в безопасности и стабильности, куда включены не только потребности обезопасить собственную жизнь и жизнь своих близких, но и потребности сохранить работу или жилище, быть защищенным от заражения какой-нибудь болезнью, потери имущества. На третьей ступени находятся социальные потребности, выражающиеся в желании человека быть причастным к какой-либо группе людей, иметь друзей и общаться с ними, а также любить и быть любимым. Социальная среда (семья, компания друзей, коллеги по работе) позволяет человеку избавиться от чувства одиночества и обрести чувство защищенности («вместе мы – сила») и собственной значимости («я – один из них»). Когда потребности человека в причастности к какой-либо группе и общении с людьми удовлетворены, то их влияние на поведение человека уменьшается, и на первый план выходят иные потребности (условно расположенные на четвертой ступени пирамиды) – в уважении со стороны коллег и друзей, престиже, в признании со стороны окружающих. Последняя, пятая, ступень пирамиды Маслоу – духовные потребности, или потребности в самореализации (т.е. желание как можно более полно раскрыть свои возможности и таланты). «Мне представляется, что невроз – по самой своей сути и с самого начала – является “болезнью обездоленных”; его порождает неудовлетворенность, которую я связываю с определенными потребностями, в том смысле, в каком мы говорим о потребности в воде, аминокислотах и кальции, отсутствие которых приводит к заболеванию. Большинство неврозов вызвано, наряду с другими сложными детерминантами, неудовлетворенной потребностью в безопасности, в сопричастии, в любви, уважении и признании», – отмечает А. Маслоу [8, с. 15].

На следующем этапе становления индивидуальной социально-экономической картины мира появляется представление о стоимости, основанное прежде всего на сравнении полезности вещей. Стоимость – основа количественных соотношений при эквивалентном обмене. Разные экономические школы объясняют природу стоимости по-разному: затратами рабочего времени, балансом спроса и предложения, издержками производства, предельной полезностью и др. В зависимости от этого рисуются различные коллективные социально-экономические картины мира. Однако индивид, незнакомый еще ни с классической политэкономией, ни с марксизмом, в своей картине мира рисует стоимость предметов на основе собственного представления о полезности и сравнении полезности предметов. «Ценность не есть нечто присущее благам, не свойство их, но, наоборот, лишь то значение, которое мы, прежде всего, придаем удовлетворению наших потребностей...», – указывал экономист Карл Мен-гер [9, с. 25]. Представление о стоимости дополняется пониманием эквивалентного обмена и представлением о деньгах как о средстве обмена. Развитие представления человека о стоимости неизбежно приводит к пониманию дороговизны или дешевизны тех или иных предметов. Ребенок сравнивает свои игрушки с игрушками сверстников и стремится заполучить такие же или даже лучше. Во взаимоотношениях с взрослыми он получает согласие или отказ приобрести ту или иную вещь. Родители часто мотивируют свой отказ отсутствием денег, таким образом, у ребенка начинает формироваться общее представление о социальном неравенстве. Природы неравенства ребенок еще не понимает, но уже знает, что его родители не способны приобрести всего, что он хочет, вещи, которые есть у его сверстников. Кроме того, у него возникает представление о принадлежности вещей: еще не зная юридических аспектов права собственности, ребенок делит мир вещей на «свое» и «чужое». С этого времени вещная часть картины мира поделена на две части, и каждому предмету присвоен соответствующий ярлык.

Поняв, что не все блага доступны сразу – здесь и сейчас, – человек создает первую идеальную конструкцию своей картины мира – потребительский идеал. В словаре Брокгауза и Ефрона идеал – это представление высшего совершенства в каком бы то ни было отношении; то, что является объектом стремления независимо от того, близка или очень отдалена возможность осуществления. Самый известный потребительский идеал, существовавший в СССР, – «квартира, дача, машина». Однако подобный идеал существует и в индивидуальной картине мира каждого человека на любой ступени его жизни. Пример потребительского идеала ребенка – кроссовки, видеоприставка, ролики и т.п. Потребительский идеал представляет собой целевые устремления в материальной жизни человека. В то же время возникает представление о т.н. демонстративном потреблении. Демонстративное потребление – это текст, состоящий из символов, т.е. сознательно сконструированных знаков. Это потребление, которое осуществляется в значительной мере для его чтения, раскодирования окружающими. В той или иной мере тенденция к показному потреблению характерна для всех эпох. Содержание этого текста просто: «Я богат. Я респектабельный человек. Я преуспеваю». Однако в разных культурах и эпохах одна и та же фраза пишется с помощью разных символов. Как в разных языках одно и то же слово может нести разный смысл, так и в показном потреблении один и тот же предмет может иметь разную смысловую нагрузку. Человек потребляет определенные блага не потому, что они жизненно необходимы, а потому что в коллективной картине мира их потребление придает определенный статус. Став потребителем, человек решает для себя еще одну важную задачу – выбора между потреблением и сбережением. Один человек более склонен жертвовать текущим потреблением в пользу будущего, другой – наоборот. Вопрос баланса между сбережением и потреблением является одним из важнейших в экономической науке.

В качестве элемента общества человек вынужденно вступает в различные взаимодействия с другими его членами. Социальное взаимодействие – это «способ осуществления социальных связей и отношений в системе, предполагающей наличие не менее двух субъектов, самого процесса взаимодействия, а также условия и факторы его реализации. В ходе взаимодействия имеет место становление и развитие личности, социальной системы, изменение их в социальной структуре общества и т.п.» [3, с. 531]. Попадая в магазин, ребенок видит, что блага приобретаются в результате взаимодействия чле- нов общества, даже не связанных родственными или дружескими связями. Так окружающие человека люди включаются в его социально-экономическую картину мира в качестве участников обмена благами. Адам Смит писал: «Человек постоянно нуждается в помощи своих ближних, и тщетно будет ожидать ее лишь от их расположения. Он скорее достигнет своей цели, если обратится к их эгоизму и сумеет показать им, что в их собственных интересах сделать для него то, что он требует от них. Всякий, предлагающий другому сделку какого-либо рода, предлагает сделать именно это. Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно, – таков смысл всякого подобного предложения. Именно таким путем мы получаем друг у друга большую часть услуг, в которых мы нуждаемся…» [12, с. 2].

На определенном этапе жизни человека в социально-экономическую картину мира вписывается также и окружающая среда – природа, выступающая источником материальных благ. В зависимости от места проживания, образования, окружающих условий этот процесс происходит медленнее или быстрее. Для сельского жителя этот процесс происходит быстрее: он знает, что молоко дает корова. Для городского – медленнее: до определенного момента молоко ему представляется только в качестве пакета в магазине. При этом с развитием техногенной цивилизации процесс внесения в картину мира природы как источника благ наступает гораздо позднее. В коллективную социально-экономическую картину мира природа вписывается в следующих аспектах. Во-первых, рассматривается вопрос о том, является ли природа только источником материальных ресурсов. Например, отношение к природе в СССР можно выразить словами советского биолога, селекционера Ивана Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». Примером противоположного отношения к природе может служить высказывание одного из последних индейских вождей XIX в. Белое Облако: «Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, – только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть». Картина мира, построенная на бережном отношении к природе и ее богатствам, объединяет членов различных общественных организаций, например Гринпис. Сюда же входит и представление об исчерпаемости или неисчерпаемости природных ресурсов. По мнению многих людей, Земля является бесконечным запасом полезных ресурсов, несмотря на заявления ученых о том, что, например, запасы углеводородного топлива могут иссякнуть через 40 – 50 лет. Еще один аспект заключается в изменении представления о ценности различных видов ресурсов с развитием общества. Так, на смену бронзе пришло железо, углю – нефть и газ, и только в настоящее время люди стали задумываться о ценности чистого воздуха и воды.

Когда человеку предстоит профессиональный выбор, он использует также и представление о престижности и доходности различных профессий. В докапиталистических обществах представление о роде деятельности было обусловлено принадлежностью к социальному классу, ребенок рабов автоматически становился рабом, такое представление также являлось частью социально-экономической картины мира. Профессионально-должностной социальный статус – это базисный статус личности, для взрослого человека чаще всего являющийся основой приобретенного статуса. В данном статусе фиксируется социальное, экономическое и организационно-производственное положение (банкир, политик, преподаватель, технический директор). Т. Шибутани справедливо пишет, что «многое в поведении человека в некотором смысле направлено на то, чтобы сохранить или повысить свой социальный статус» [14, с. 47]. С профессионально-должностным социальным статусом связано восприятие принятых управленческих решений. Одинаковые по форме и содержанию решения могут по-разному восприниматься подчиненными (исполнителями) в зависимости от авторитета и социального статуса субъекта решения. Чем выше социальный статус и авторитет лица (или органа управления, коллеги), принимающего решение, тем ответственнее отношение исполнителя к его предписаниям.

Люди обладают множеством социальных статусов, но понятие «социальный статус» применяется также по отношению к профессии. В этом случае оно выступает как обобщенный показатель сравнительного положения данной профессии среди других. Социальный статус профессии характеризует официальное и (или) неофициальное признание ее необходимости и популярности. Отмечают две формы статуса профессии: экономическую и престижную. Экономическая составляющая социального статуса профессии (экономический статус) зависит от уровня материального вознаграждения, предполагаемого при выборе и реализации профессионального пути (выборе профессии, профессиональном самоопределении), а престижная (престижный статус, престиж профессии) определяется содержательностью (долей творческих функций, творческим характером) данного вида труда, степенью популярности профессии, возможностью самореализации личности (успеха, карьеры). В социально-психологическом плане определенное значение (иногда довольно большое) в утверждении престижности профессии играет мода на «новые профессии». Статусы, вступая в социальные отношения не прямо, а только косвенно (через их носителей), определяют содержание и характер социальных отношений. В новейшем капиталистическом обществе возможностей по выбору профессиональной принадлежности гораздо больше.

Наконец, на определенном этапе своей жизни человек становится участником системы общественного производства. Если прежде блага доставались ему даром, то теперь он непосредственно связывает свою деятельность с получением благ. Чем четче индивид рисует в своей картине мира связь между своим трудом и выгодой в виде благ, тем он сильнее мотивирован в трудовой деятельности. Производственная деятельность видится человеку прежде всего в трудовых отношениях. Свою работу он воспринимает как участие в трудовом коллективе и склонен к сравнению условий работы различных коллективов, членов одного коллектива, оценке влияния участников коллектива (в том числе и собственного вклада) на результат работы, качества работы руководства, вознаграждения за работу. «Социально-трудовые отношения между участниками трудового процесса воссоздаются и воспроизводятся благодаря трудовому поведению работников, их поступкам, совершаемым под воздействием потребностей, интересов, ценностных ориентаций, трудовой ситуации. Из всех разнообразных видов социально-экономического поведения трудовое и профессиональное является важнейшим в формировании социально-трудовых отношений» [1, с. 51]. Участвуя в производственных отношениях, человек также рисует себе их идеальное представление. Каждый работник считает, что зарплата, которую он получает, меньше, чем он заслуживает. Каждый работодатель считает, что его работники получают зарплату бóльшую, чем они заслуживают. Причина такого несоответствия заключается в том, что работники видят свою зарплату в качестве дохода, а работодатели воспринимают ее как расход. Именно поэтому вопрос о справедливости зарплаты является одним из основных в социально-экономической картине мира.

Когда человек начинает принимать участие в производственных отношениях, он получает представление о социальной справедливости. Если кто-то другой, по его мнению, осуществляет более легкую работу, не работает вообще или менее старателен в работе, но зарабатывает больше, это воспринимается человеком как социальная несправедливость. Справедливость – это понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния, в частности прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствия роли различных социальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в нем; в экономической науке – требование равенства граждан в распределении ограниченного ресурса. Отсутствие должного соответствия между этими сущностями оценивается как несправедливость. По мнению некоторых нейробиологов, за чувство справедливости отвечает ряд участков мозга, связанных с эмоциональной сферой человека. Ученые утверждают, что тяга к справедливости сформировалась на генетическом уровне в процессе племенного развития человека, поскольку предоставляла более «справедливым» племенам преимущества в выживании. Кроме отражения существующего порядка вещей в социально-экономической картине мира существует некое идеальное представление о справедливости. Примером может служить представление о коммунистическом обществе, основанном на уравнительной справедливости. Представление об уравнительной справедливости отличается от представления о распределительной справедливости, при которой блага распределяются пропорционально согласно тому или иному критерию, а определенное лицо (или лица) в обществе являются распределяющими. Человек всегда будет рисовать красивые картины уравнительной справедливости, но построение тако-

го общества на практике (например, в СССР) приводит к установлению распределительной системы, основанной на номенклатурно-идеологическом принципе. Фридрих фон Хайек писал: «Любая расширенная система сотрудничества должна постоянно приспосабливаться к изменениям внешней среды (включая жизнь, здоровье и физическую силу сотрудничающих); и смешно требовать, чтобы происходили изменения исключительно со справедливыми последствиями. Рассчитывать на это почти так же нелепо, как и верить, будто возможна сознательно организованная “правильная” реакция людей на подобные изменения. Человечество никогда не смогло бы ни достигнуть своей нынешней численности, ни поддерживать ее, если бы не неравенство, которое нельзя ни поставить в зависимость от неких рассуждений морального характера, ни примирить с ними» [13, с. 203].

Обобщенное представление о взаимодействии людей в сфере экономики создает в картине мира социально-экономический образ общества, который включает общественную иерархию, систему статусов, представление о собственности, механизмы экономического взаимодействия членов общества, систему социальных ценностей и целей. «Характер общества обычно определяется доминирующими в нем социальными институтами. Поскольку реальность, описываемая категорией “общество”, всегда сложна и противоречива, любое однозначное определение грешит натяжками и упрощениями, открыто для критики и выдвижения обоснованных альтернативных дефиниций. В любом обществе идет социальная структурация, порождаемая конкурирующими социальными институтами (например, рынком и государством) и противоречивыми целями (например, экономическая эффективность и борьба с бедностью)» [4, с. 8].

Кроме вышеперечисленных (основных) социально-экономическая картина мира содержит и специальные черты. Как естественнонаучная картина делится по отраслям знания, так и социально-экономическая картина дополняется представлением о функционировании различных социально-экономических институтов: банков, денежного обращения, государственных финансов и т.д.

Основным отличием социально-экономической и гуманитарной картины мира от естественнонаучной является, как мы уже говорили, сочетание представлений о реально существующем мире и об идеальном мироустройстве. С развитием науки, техники, образования представление об идеальном социально-экономическом устройстве (основанное прежде всего на желании усовершенствования существующего порядка) овладевает широкими массами людей. В периоды, когда нарастает общее мнение о несправедливости социального устройства, происходит эволюционный или революционный скачок в развитии общественного производства. Он зачастую совмещен с политическим переворотом, поскольку социальная несправедливость ассоциируется в обществе в первую очередь с действиями власти, а она в большой степени консервативна и склонна к сохранению существующего порядка вещей. К сожалению, такие скачки в общественном развитии происходят в моменты экономических, политических или военных кризисов и сопряжены с большими человеческими и материальными потерями.

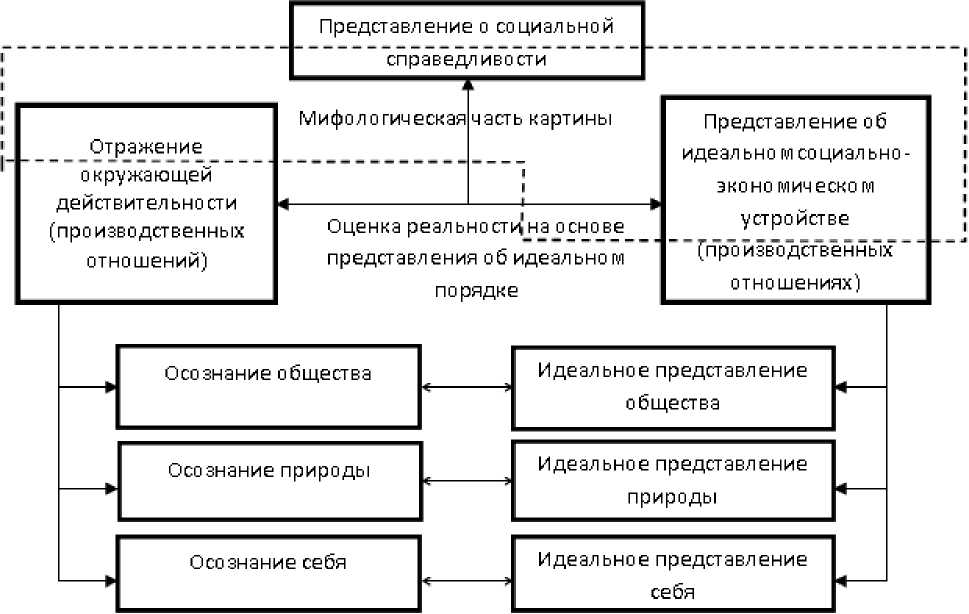

По нашему мнению, понимание взаимодействия представлений о реальной и идеальной социально-экономических картинах мира является основой для понимания социальных трансформаций. Структура социально-экономической картины мира представлена на схеме на с. 7.

В ее основании лежат представления о полезности и стоимости благ, а на вершине – представление о социально-экономической справедливости. Особенностью социально-экономической картины мира, как и других гуманитарных картин мира, является совмещение представлений о реальном и идеальном устройстве.

Как писал К. Поппер, «при определенных обстоятельствах влияние идей (возможно, поддержанных пропагандой) может перевесить и вытеснить влияние экономических сил. Кроме того, если мы считаем, что невозможно полностью понять интеллектуальное развитие, не поняв его экономической подоплеки, то, по меньшей мере, равно невозможно понять экономическое развитие, не принимая во внимание, например, развитие научных или религиозных идей» [10, с. 134]. Уже к концу жизни Ф. Энгельс заметно смягчал экономический детерминизм марксистской философии истории, отмечая в письмах к Й. Блоху и К. Шмидту, что экономический момент не является «единственно определяющим» и на экономический базис оказывают обратное воздействие идеологические воззрения и т.п. [7, с. 394, 418].

В концепцию идеального социально-экономического устройства общества очень большой вклад был сделан марксизмом. До XX в. социально-экономическое устройство общества складывалось естественным путем и считалось его современниками оптимальным. Марксизм, с одной стороны, подтвердил такую историческую оптимальность существования производственных отношений, а с другой – поставил цель достижения более справедливого общества, коммунистического. До революции 1917 г. в России, которая была основана на стремлении большевиков к достижению коммунистических идеалов и поддержана общественными массами, в истории никогда не происходило строительства экономической формации «вручную». Единственным основанием такого строительства была предложенная марксизмом картина идеального коммунистического общества.

С одной стороны, человек стремится к достижению идеала справедливости, с другой – он вынужден пользоваться уже существующими в реальности методами и инструментами регулирования. Кроме того, в обществе существует множество людей, чьи представления о справедливости могут не совпадать совсем либо иметь значительные отличия. Именно поэтому в большинстве случаев действительный результат преобразований не совпадает с задуманным. На практике социально-экономический идеал является недостижимым, поскольку описывает только ожидаемый конечный результат трансформации и не учитывает условий, техники, механизмов ее осуществления. Показав человечеству коммунистический идеал, Маркс не оставил никаких практических советов по его достижению. В связи с этим восторженное восприятие идеального устройства быстро сменяется негативным отношением к мероприятиям, которые должны привести к установлению такого устройства на практике.

Понятие справедливости претерпело определенную смысловую трансформацию в русском сознании на протяжении нескольких послереволюционных лет. Конец 1917-го и 1918-й год окрашены традиционным пониманием социальной справедливости в том виде, в котором оно сформировалось пред- шествующей эпохой и революционными событиями. С одной стороны, это было время, «когда на Руси существовала совесть; когда даже темный, уездный русский народ чувствовал в душе свое тяготение к социальной справедливости, понимаемой, может быть узко, но все-таки – понимаемой» [2, с. 63–64], с другой – «условия, среди которых он жил, не могли воспитать в нем ни уважения к личности, ни сознания прав граждан, и чувства справедливости...» (Там же). Отношение к справедливости формировалось под давлением ряда специфических факторов российской истории: патриархальности строя и слабости демократических традиций; развития государства как воплощения власти в определенных носителях; наличия крепостного права и общественного ведения хозяйства по типу восточных деспотий и т.п. В сознании многих большевистская революция сразу после ее свершения если не виделась прямо выросшей из вековых народных устремлений к социальному равенству и социальному освобождению, то по крайней мере ассоциировалась с ними. Более того, неразрывной кажется связь между желанной социальной справедливостью и свободой (или волей) в ее традиционном народном понимании. Иногда эти категории весьма близки или даже идентичны в смысловом контексте. Большевики же рассматривались как те, кто реализовал народные устремления, как люди, прокладывающие путь к свободе. «С точки зрения большевистского руководства справедливость представляла собой набор готовых формул, предназначенных осчастливить человечество в целом и россиян в частности, прежде всего с позиций освобождения от эксплуатации и гнета во всех формах, ликвидации социального неравенства» [5, с. 488]. Так, накануне социалистической революции в России в крестьянской среде существовало представление о справедливости в виде полного передела земли. Социалисты ради своей победы в революции выдвинули и пропагандировали лозунг «землю – крестьянам!», благодаря чему приобрели популярность и поддержку в крестьянской среде. Однако на практике осуществить передел земли технически не представлялось возможным (по оценкам специалистов, такой передел длился бы 15 лет, а затем в связи с изменением численности населения его нужно было начинать снова), кроме того, переделу земли противоречила социалистическая идея об уничтожении частной собственности. В итоге уравнительное землевладение на практике превратилась в совхозное и колхозное хозяйство.

Похожая ситуация сложилась в конце XX в. во время перестройки, которая была воспринята большей частью тогдашнего общества как долгожданное событие. Исследования, проводившиеся в середине 1980-х гг., показали, что позитивное отношение к перестройке на ее раннем этапе было если и не единодушным, то преобладающим. Оно не было поколеблено ни издержками «антиалкогольной кампании», ни отсутствием ясно провозглашенных целей. Как утверждалось в публицистике того времени, «иного не дано»... Идея о совершенствовании хозяйства через введение рыночных способов регулирования потребовала создания частных предприятий путем приватизации государственных.

Одним из возможных способов приватизации была постепенная (т.н. денежная) приватизация, когда гражданам предлагалось приобретать у государства собственность за реальные деньги. Однако во властных кругах возобладало убеждение в том, что привыкшее к социалистической уравниловке общество денежной приватизации не поймет и такой процесс может растянуться на неопределенно длительное время, поэтому был выбран способ немедленной ваучерной приватизации государственного имущества. Представление о несправедливости проведенной ваучерной приватизации стало составной частью социально-экономической картины мира российского общества. По сути дела, уже в постперестроечный период преобладала точка зрения, что все же не следовало разрушать социализм, что перестройка не должна была выходить из рамок заявленных первоначально целей, определенных как обновление и демократизация социалистического строя.

Интересные результаты дал опрос, проведенный Центром социального прогнозирования в октябре 2003 г. На вопрос, какой социально-политической строй в наибольшей степени подходит для России, были получены следующие ответы: за рыночный капитализм высказались 20,2% опрошенных; за социализм, который был во времена СССР – 16,4, а большинство опрошенных (чуть более 50%) выступили за строй, совмещающий в себе и социалистические, и рыночные отношения, который можно было бы назвать «иным социализмом» – идеальное социально-экономическое устройство. Около 50% опрошенных назвали этот строй «иным типом социализма», подразумевая под словом «иной» «не такой, какой был в СССР». Впрочем, этот строй в известном смысле может быть назван и «иным капитализмом», ведь речь идет о строе, который бы совместил в себе преимущества социализма и рыночной экономики. Эта «идеальная» цель вообще не описывается, по мнению большинства россиян, в терминах «капитализм» и «социализм». Нарисованный в этом виде образ будущего является сегодня скорее социальной утопией. Это мечта о порядке, когда под словом «порядок» понимается отнюдь не установление репрессивного режима и «закручивание гаек», а формирование общественного порядка, который признается большинством общества справедливым и эффективным. Несмотря на общую социально-политическую стабильность в стране, которую не могут поколебать даже акции протестов, только 17,1%, т.е. глубокое меньшинство, признает справедливость и эффективность нынешнего социальнополитического строя. Однако в обществе доминирует установка на постепенную эволюцию нынешнего строя в направлении большей эффективности и справедливости. Так, 40,4% опрошенных не хотели бы менять строй путем новой революции и новых социальных потрясений, хотя и видят множество недостатков в существующем положении вещей. Иной точки зрения придерживаются 32,5% россиян, настолько не принимающих нынешний строй, что выражают готовность к более решительных формам его замены на лучший.

«Многие исследователи подчеркивают, что одним из главных барьеров, или трений, препятствующих переходу от реального социализма к демократическому рынку, является широко распространенный синдром личности, который именуется социалистической ментальностью, … и представляет собой продукт нескольких десятилетий тоталитарного или полутоталитарного правления, оставившего глубокий отпечаток на мотивациях и социальных установках населения» [15, с. 304]. Присоединяясь к этому мнению, мы хотим отметить, что строительство коммунизма имело ясно выраженные цели, установки и идеалы. У жителей СССР была четко прорисованная картина мира, которая, хотя и была во многом идеологизированной, однако имела целью построение идеального общества.

Одной из основных, на наш взгляд, проблем в сегодняшней России является именно отсутствие четкой социально-экономической картины мира в сознании общества. С одной стороны – рыночная экономика и частная собственность, с другой – государственные монополии, периодические гонения на бизнес и передел предприятий. С одной стороны, мы заявляем о строительстве социального государства, с другой – устанавливаем маленькие пенсии, стипендии, пособия и т.д. Противоречиво и отношение к классовой структуре общества. Все время раздаются призывы о взращивании так называемого «среднего класса», который фактически является классом мелкой и средней буржуазии. Однако на селе средний класс выдавливается крупными агрохолдингами, а в городе – торговыми сетями и гипермаркетами. Таким образом, российское общество нуждается в четком представлении о реальной социально-экономической картине мира, а также понятном образе идеального общественного устройства.

Понимание социально-экономической картины мира является ключом к пониманию социальных трансформаций в обществе, основой для осуществления реформ, условием сохранения общественного единства.

Список литературы Социально-экономическая картина мира

- Бурляева В.А., Просвирнина И.А. Социально-трудовые отношения как совокупность взаимодействий работников в коллективном трудовом процессе//Вузовская наука -Северо-Кавказскому региону: материалы XII регион. науч.-технич. конф. Т. 2. Общественные науки. Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2008.

- Горький М. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре. Рассказы. М., 1991.

- Громов И.А., Мацкевич И.А., Семёнов В.А. Западная социология. СПб.: ДНК, 2003.

- Ильин В.И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность//Мир России. 2005. Т. XIV. № 2.

- Лившин А.Я., Орлов И.Б. Революция и социальная справедливость: ожидания и реальность//Cahiers du monde russe. 1998. Vol. 39. N. 4.

- Лосев А.Ф. Диалектика мифа//Из ранних произведений. М., 1990.

- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. М., 1955 -1981. Т. 13, 37.

- Маслоу А. Психология бытия. М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1997.

- Менгер К. Избранные работы. М.: Территория будущего, 2005.

- Поппер К. Что такое диалектика?//Вопр. философии. 1995. №1.

- Сергеев Н.К., Горячев А.П., Гуманитарная картина мира//Методологические и мировоззренческие основы научно-исследовательской деятельности: сб. науч. тр./под ред. Н.К. Сергеева (гл. ред.); А.П. Горячева. Волгоград: Перемена, 1998.

- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов/пер. с англ. М., 1935. Т. 1.

- Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.: Изд-во «Новости» при участии изд-ва "Catallaxy", 1992.

- Шибутани Т. Социальная психология. М.: Прогресс, 1969.

- Штомпка П. Социология социальных изменений/пер. с англ.; под ред. В.А. Ядова. М.: Аспект Пресс, 1996.

- Geertz Cl. Ethos, World-View and the Analysis of Sacred Symbols//Man Makes Sense/E.A. Hamme and W.S. Simmons. Boston: Little, Brown and Company, 1970.