Социально-экономическая оценка миграции населения в Хабаровском крае

Автор: Шокина И.В., Лобастова В.А.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Статистические исследования

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

На фоне депопуляции миграция населения из Хабаровского края оказывает самое сильное негативное влияние на социально-экономическое состояние и развитие региона. Нынешняя демографическая ситуация в Хабаровской Керритории отражает не только национальные тенденции, но и региональные особенности, которые в основном происходят из-за социально-экономических преобразований в стране.

Короткий адрес: https://sciup.org/14319877

IDR: 14319877

Текст научной статьи Социально-экономическая оценка миграции населения в Хабаровском крае

Миграционный отток населения из Хабаровского края на фоне депопуляции имеет сильнейшее негативное воздействие на социально-экономическое состояние и развитие края. Основными причинами миграционной убыли населения края всегда были суровые климатические условия, удалённость от центра страны, высокие транспортные затраты, дорогое жильё, более низкий по сравнению с европейской частью России уровень качества жизни населения, высокий уровень преступности и ухудшение экологии.

Нынешняя демографическая ситуация в Хабаровском крае не только отражает общероссийские тенденции, но и имеет региональные особенности, которые в значительной степени обусловлены происходившими социально-экономическими преобразованиями в стране. Ситуация усугубляется низкой рождаемостью, высокой смертностью мужчин, особенно в трудоспособном возрасте, старением населения и миграционной убылью. В 2013 г. численность постоянного населения края составила 1 340,524 тыс. человек. Из общей численности населения 1 093,326 тыс. человек (81,6 %) – горожане, 247,198 тыс. человек (18,4 %) – сельские жители [1].

Процесс сокращения численности населения начался с 1992 г., чему способствовал распад СССР. После перехода к рыночным принципам развития экономики северные льготы не только утратили свою стимулирующую функцию, но и даже не смогли компенсировать более высокую стоимость жизни на Севере [2]. С 1992 г. по 2012 г. включительно край потерял 65,985 тыс. человек (4,04 %). В 1992 – 1999 гг. в убыли населения края решающую роль играл миграционный отток (3,7 %). С 2000 г. основная причина депопуляции – естественная убыль населения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Естественный и механический прирост населения Хабаровского края, человек

Величина ожидаемой продолжительности жизни населения края в 2012 г. составила 67,13 лет, меньше, чем в среднем по Российской Федерации на 3,57 года.

Одной из основных проблем смертности населения остаётся мужская сверхсмертность в трудоспособном возрасте. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин на 12,04 года меньше, чем женщин [9]. Основными причинами смертно- сти населения в крае в 2012 г. оставались заболевания системы кровообращения (свыше 59,7 % от общего числа умерших), новообразования (более 15,5 %), несчастные случаи, отравления и травмы (около 14 %) [7].

Наряду с естественной убылью населения численность населения в крае сокращалась и за счет миграционного оттока (таблица 1).

Таблица 1 – Общие итоги миграции населения Хабаровского края [8]

|

Годы |

Прибывшие, всего |

Выбывшие, всего |

Миграционный прирост, всего |

Миграционный оборот |

Интенсивность выбытий (число выбывших на 100 прибывших) |

|

2000 |

29 464 |

31 673 |

-2 209 |

61 137 |

108 |

|

2001 |

26 593 |

28 656 |

-2 063 |

55 249 |

108 |

|

2002 |

25 034 |

26 443 |

-1 409 |

51 477 |

106 |

|

2003 |

27 457 |

26 946 |

511 |

54 403 |

98 |

|

2004 |

23 876 |

24 168 |

-292 |

48 044 |

101 |

|

2005 |

23 020 |

23 326 |

-306 |

46 346 |

101 |

|

2006 |

22 135 |

23 543 |

-1 408 |

45 678 |

106 |

|

2007 |

26 380 |

24 476 |

1 904 |

50 856 |

93 |

|

2008 |

24 760 |

24 054 |

706 |

48 814 |

97 |

|

2009 |

20 389 |

20 337 |

52 |

40 726 |

99 |

|

2010 |

21 993 |

24 637 |

-2 644 |

46 630 |

112 |

|

2011 |

39 708 |

37 866 |

1 842 |

77 574 |

95 |

|

2012 |

52 318 |

52 849 |

-531 |

105 167 |

101 |

За последние 13 лет Хабаровский край лишился 5 847 человек [8], при этом потери ВРП составили 3 348, 524 млн рублей. Всеобъемлющий кризис государства откликнулся глубоким кризисом и в миграционных процессах.

Координаты, которые обычно детерминируют миграции, – урбанизация, рынок труда, система образования и демографическая ситуация, – надолго потеряли былое значение.

Домой, в районы выхода, в массовом количестве потянулись недавние новосёлы Севера и Дальнего Востока. Направления внутренних миграций изменились на прямо противоположные – с севера и востока в центр и на юго-запад страны.

Масштабы и географическая направленность миграционных потоков является хорошим индикатором социальноэкономических условий.

В числе основных причин оттока населения из края всегда были суровые природные условия, отдалённость от центральных районов страны и высокие транспортные расходы, высокая стоимость жилья, услуг ЖКХ и продовольствия. В последние годы помимо утраты сравнительных преимуществ региона по уровню доходов населения добавились проблемы более низкого по сравнению с европейской частью России качества жизни населения и ухудшение экологической ситуации. Важно отметить, что интенсивность выбытия за рассматриваемый период была неоднозначной. До 2003 г. наблюдался понижающий тренд интенсивности выбытий, в 2003 г. впервые зафиксирован положительный баланс нетто миграции (511 человек). В 2003 г. был внесён на рассмотрение Госдумы проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О гражданстве», о порядке предоставления российского гражданства некоторым категориям иностранцев и лиц без гражданства, что позволило легализовать часть мигрантов, направляющихся в Россию для работы. Несмотря на то, что приезжие весьма негативно воспринимаются коренным населением России, ощущался дефицит дешёвой рабочей силы, которая получает возможность работать в стране на законных условиях. Однако изменение миграционной политики не оказало существенного влияния на изменение миграционного потока. С 2004 г. наблюдался рост интенсивности выбытий вплоть до 2007 года. В начале 2007 г. Россия сделала решительный шаг в сторону либерализации миграционной политики, введя в действие значительно более простые, чем прежде, правила регистрации мигрантов и выдачи разрешений на работу иностранным работникам. За 2007–2009 гг. край за счёт миграции увеличил численность населения на 2 662 человек. 2010 г. можно назвать экстремальным по интенсивности выбытия населения (на 100 прибывших приходилось 112 выбывших).

В 2011 г. в рамках Единого экономического пространства СНГ было принято и ратифицировано всеми сторонами Соглашение о правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей, гарантирующее гражданам государств-участников свободу передвижения и трудоустройства в каждом из них [9]. Кроме того, 2011 г. стали учитываться лица, впервые получившие разрешение на временное прожи- вание на срок от 9 месяцев и до года и более [4]. Данные меры положительно повлияли на миграционную ситуацию и в результате в край приехало 1 842 мигрантов. Таким образом, в период 2000–2006 гг. произошло уменьшение компенсаторной роли миграции, число прибывших ежегодно в среднем снижалось на 1 222 человек, а среднегодовой темп роста составил 95,3 % (таблица 2).

Вместе с тем неблагоприятный демографический фон в сочетании со стабили- зацией экономики создал импульс для развития трудовой миграции иностранной рабочей силы, которая быстро стала самым массовым миграционным потоком и главной болевой точкой миграционной политики [4]. Период 2007–2012 гг. охарактеризовался среднегодовым увеличением числа прибывших на 5 031 человек, и темпом роста порядка 115,4 (таблица 2).

Структура миграции Хабаровского края как региона-донора имеет свою специфику (таблица 3).

Таблица 2 – Средние абсолютные приросты и средние темпы роста по прибывшим и выбывшим по Хабаровскому краю, в % [7]

|

Период |

Число прибывших |

Число выбывших |

||

|

Средний абсолютный прирост, чел. |

Средний темп роста, % |

Средний абсолютный прирост, чел. |

Средний темп роста, % |

|

|

2000–2006 |

-1222 |

95,3 |

-1355 |

95,2 |

|

2007–2012 |

5031 |

115,4 |

4884,3 |

114,4 |

Таблица 3 – Территориальная структура миграции Хабаровского края1

|

Годы |

Прибывшие, чел. |

из них удельный вес, % |

Выбывшие, чел. |

из них удельный вес, % |

||||||

|

в пре делах России |

внутри ре-гио- нов |

из других регионов |

из зару-беж- ных стран |

в пре делах России |

внутри ре-гио- нов |

из других регионов |

из зару-беж- ных стран |

|||

|

2000 |

29464 |

94,7 |

46,8 |

46,8 |

5,3 |

31673 |

94,0 |

43,5 |

50,4 |

6,0 |

|

2001 |

26593 |

97,2 |

48,8 |

48,8 |

2,8 |

28656 |

95,4 |

45,3 |

50,1 |

4,6 |

|

2002 |

25034 |

97,1 |

48,8 |

48,8 |

2,9 |

26443 |

95,9 |

46,2 |

49,7 |

4,1 |

|

2003 |

27457 |

97,5 |

47,8 |

47,8 |

2,5 |

26946 |

96,8 |

48,7 |

48,1 |

3,2 |

|

2004 |

23876 |

97,7 |

51,0 |

51,0 |

2,3 |

24168 |

96,7 |

50,4 |

46,3 |

3,3 |

|

2005 |

23020 |

96,8 |

50,6 |

50,6 |

3,2 |

23326 |

96,8 |

50,0 |

46,9 |

3,2 |

|

2006 |

22135 |

96,6 |

48,9 |

48,9 |

3,4 |

23543 |

96,9 |

46,0 |

50,9 |

3,1 |

|

2007 |

26380 |

83,6 |

44,8 |

44,8 |

16,4 |

24476 |

96,7 |

48,3 |

48,4 |

3,3 |

|

2008 |

24760 |

88,8 |

46,9 |

46,9 |

11,2 |

24054 |

97,0 |

48,2 |

48,8 |

3,0 |

|

2009 |

20389 |

91,3 |

48,1 |

48,1 |

8,7 |

20337 |

97,3 |

48,2 |

49,1 |

2,7 |

|

2010 |

21993 |

93,5 |

51,4 |

51,4 |

6,5 |

24637 |

95,5 |

45,9 |

49,6 |

4,5 |

|

2011 |

39708 |

93,4 |

49,2 |

49,2 |

6,6 |

37866 |

98,1 |

51,6 |

46,5 |

1,9 |

|

2012 |

52318 |

86,4 |

31 |

55,2 |

12,6 |

53849 |

94,6 |

49,9 |

100,2 |

5,4 |

1Рассчитано по материалам Хабаровскстата [8].

Львиную долю составляет миграция населения внутри России – около 95 %, причём на внутрирегиональную мигра- цию приходилось порядка 48 % и примерно столько же на межрегиональные перемещения. Миграция из зарубежных стран: число прибывших в среднем за период с 2000 г. по 2012 г. оказалось порядка 7 %, выбывших около 4 % (таблица 3).

По мере стабилизации общей обстановки, преодоления экономической депрессии, повышения темпов экономического роста стрессовые факторы и порождаемые ими вынужденные миграции уходят в прошлое. Дирижирование миграционными процессами вновь стало переходить к экономическим факторам – спросу на труд, разнице в уровне жизни, заработной плате [4].

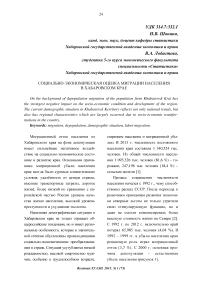

Несмотря на наличие очень разных по силе и направлениям потоков внут-рироссийской миграции, основной её вектор – с востока на запад. И этот поток – западный дрейф – сохранится надолго. У страны нет, как столетие назад, демографических и финансовых ресурсов, чтобы развернуть миграционные потоки вспять (рисунок 2) [7].

Рисунок 2 – Изменение численности населения, 2012 г. к 2000 г., в %

Север Дальнего Востока без государственной поддержки будет пустеть, его заселённость будет такой же, как в аналогичных по природным условиям районах севера Канады (рисунок 3) [3].

Оживить социально-экономические процессы на Дальнем Востоке, в частности в Хабаровском крае, может только освоение новых природных ресурсов, формирование транспортной инфраструктуры и энергетического комплекса, а также создание кластеров промышленного развития по переработке природных ресурсов. В последние годы, впрочем, как и в последние десятилетия, сохраняется устойчивый тренд сокращения численности населения Хабаровского края и продолжается «западный дрейф».

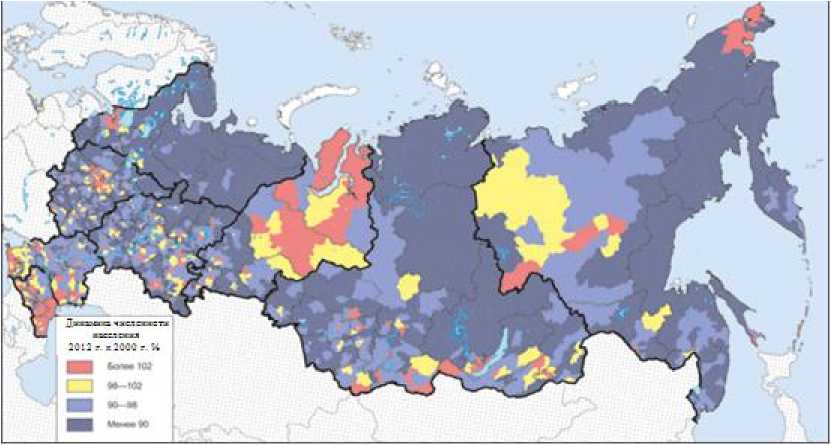

Население из территорий-доноров (Дальневосточный, Сибирский, Приволжский, Северо-Кавказский федеральные округа) стремится в более экономически и инфраструктурно развитые регионы страны, с более мягким климатом, высоким уровнем дохода и комфортными условиями проживания (Уральский, Южный, Северо-Западный и Центральный федеральные округа) (таблица 5).

Рисунок 3 – Распределение сальдо миграции по федеральным округам

Таблица 4 – Миграционное потоки с федеральными округами России (человек) [5]

|

Территория |

2011 |

2012 |

Сальдо за 2011–2012 гг. |

Число прибывших на 100 выбывших |

|

|

2011 |

2012 |

||||

|

Хабаровский край |

-62 |

-4 761 |

-4 823 |

100 |

81 |

|

за счёт округов: |

|||||

|

Центральный |

-2 228 |

-2 773 |

-5 001 |

33 |

35 |

|

Северо-Западный |

-1 244 |

-1 450 |

-2 694 |

25 |

34 |

|

Южный |

-2 116 |

-2 830 |

-4 946 |

24 |

27 |

|

Северо-Кавказский |

71 |

106 |

177 |

122 |

130 |

|

Приволжский |

-380 |

-518 |

-898 |

69 |

66 |

|

Уральский |

-100 |

-154 |

-254 |

81 |

76 |

|

Сибирский |

526 |

-7 |

519 |

127 |

100 |

|

Дальневосточный (без Хабаровского края) |

5 409 |

2 865 |

8 274 |

192 |

130 |

Особым спросом у населения, мигрирующего из Хабаровского края, в 2012 г. пользовались Центральный (потери края составляют 5 001 человек), Южный (2 694 человек), Северо-Западный (2 694 человек) и Приволжский (878 человек) федеральные округа. Общая миграционная убыль в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составила 4 823 человек.

Структура зарубежной миграции за последние 13 лет претерпела существен- ные изменения. В 2000 г. преобладала миграция за рубеж, её доля в общем миграционном потоке составляла порядка 6 % от числа выбывших мигрантов, а удельный вес прибывших из зарубежных стран составлял 5,4 % от всех приехавших в Хабаровский край. В 2012 г. картина кардинально поменялась, доля мигрирующих за границу снизилась несущественно 5,4 %, а вот удельный вес прибывших из зарубежных стран увеличился более чем в 2 раза (12,6 %). Хабаровский край стал привлекательным для трудовых мигрантов из тех стран, где более низкий уровень оплаты труда и неблагополучное состояние рынка труда.

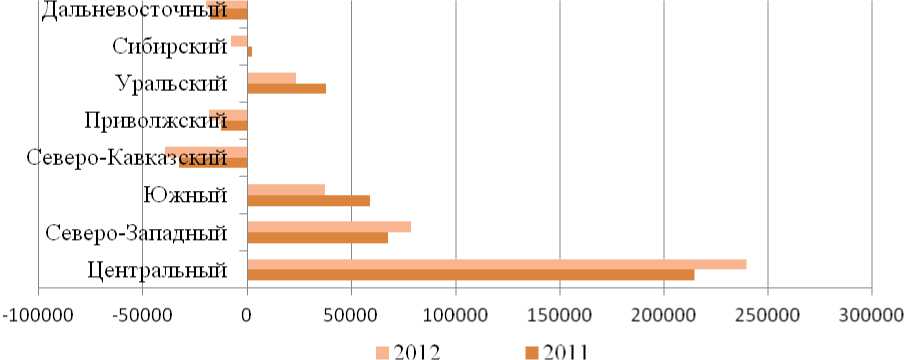

Следует отметить, что до 2011 г. в край в основном приезжали граждане из бывших советских республик, их доля в зарубежной миграции в 2000 г. составляла 87 %, в 2012 г. она составила чуть меньше половины - 42,4 % (рисунок 4). Привлекательным Хабаровский край стал для жителей Средней Азии (2012 г. их доля составила 32,4 % (1 955 человек)) и для населения Поднебесной (30,1 % (1 808 человек)).

Рисунок 4 - Структуры прибывших зарубежных мигрантов, % [5]

Начиная с 2002 г. вновь наметился устойчивый тренд возрастания интенсивности миграции. Так, в 2012 г. на 100 выбывших приходился 81 прибывший мигрант, в результате Хабаровский край покинуло 4 761 человек. Миграция оказывает существенное влияние на территориальное перераспределение населения и трудовых ресурсов, влияет на уровень социально-экономического развития регионов. Миграция трудоспособного населения непосредственно влияет на рынок рабочей силы, сокращая (при отъезде) или увеличивая (в случае приезда) её предложение, зачастую обостряя конкуренцию на рынке труда. Поверхностный анализ возрастного распределения мигрантов Хабаровского края показывает значительную долю выбывающего населения в трудоспособном возрасте, его удельный вес в 2012 г. составил 77,3 % (40 858 человек).

Кроме того, 13,8 % (6 977 человек) в структуре выбывших составляют дети - потенциал трудовых ресурсов. В составе прибывших преобладают лица трудоспособного возраста 81,2 % (42 496 человек), и этот показатель несколько выше, чем выбывших. Однако удельный вес лиц, моложе трудоспособного возраста, не- сколько ниже и составляет 11,9 % (6 199 человек).

Лица старше трудоспособного возраста преобладают в числе выбытий 9,5 % (5 014 человек) против 6,5 % (3 623 человек) прибывших мигрантов (таблица 6).

Таблица 5 – Удельный вес отдельных возрастных групп мигрантов в общей численности мигрантов в 2012 г., % [5]

|

Прибывшие |

Выбывшие |

|||||

|

оба пола |

мужчины |

женщины |

оба пола |

мужчины |

женщины |

|

|

Всего мигрантов |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Из общего числа в возрасте: |

||||||

|

моложе трудоспособного |

11,9 |

11,6 |

12,2 |

13,2 |

13,8 |

12,6 |

|

трудоспособном |

81,2 |

84,6 |

77,5 |

77,3 |

80,6 |

74,3 |

|

старше трудоспособного |

6,9 |

3,8 |

10,3 |

9,5 |

5,6 |

13,1 |

Примерно одинаковая структура возрастных групп в разнонаправленных миграционных потоках наблюдается и за предшествующие годы, однако структура выбывших и прибывших имеет различия. В составе выезжающих 22,7 % составляют старики и дети, что свидетельствует о семейном характере миграции. В структуре приезжающих преобладают лица трудоспособного возраста мужского пола 84,6 % (медианный возраст 30–39 лет), то есть трудовые мигранты.

Миграция служит прекрасным индикатором социально-экономического развития принимающих регионов. Приток трудовых мигрантов позволяет создавать новые промышленные объекты, сельскохозяйственные предприятия, осуществлять строительство нового жилья, участвовать в развитии инфраструктуры, то есть способствует повы- шению социально-экономического потенциала территории.

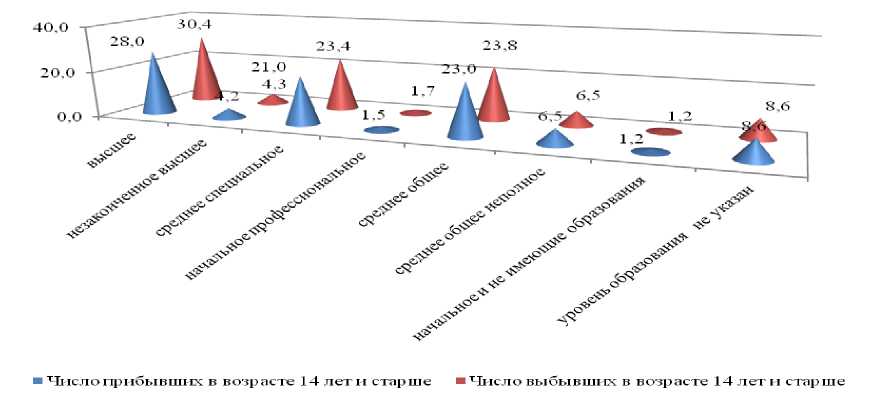

Цифры свидетельствуют, что уровень образования приезжающих мигрантов несколько ниже выезжающих. Так, доля профессионально подготовленных трудовых мигрантов, приехавших в Хабаровский край, составляет 53,2 %, выехавших – 58,1 % (рисунок 5), следовательно, регион теряет свой интеллектуальный и культурный потенциал.

Трудовые мигранты заполняют «непрестижные ниши» на рынке труда, которые характеризуются тяжёлыми условиями работы, низким уровнем оплаты труда.

Их деятельность осуществляется в сфере строительства, в оптовой и розничной торговле, в сфере услуг и в сельском хозяйстве.

Рисунок 5 – Распределение мигрантов по уровню образования в 2012 г., % [5]

Последствия трудовой миграции разнообразны: с одной стороны, это дешёвый труд мигрантов и компенсация естественной и миграционной убыли трудовых ресурсов, с другой –массовый приток мигрантов ухудшает криминогенную ситуацию в крае.

Вместе с тем обеспечивать дальнейшее заселение южных районов Дальнего Востока, в частности Хабаровского края, без участия иммигрантов из соседних стран, без дальнейшего развития экономического сотрудничества с государствами АТР будет невозможно, и никакие меры ограничительной иммиграционной политики не будут действенны. Надо готовиться к приёму массовых контингентов иноэтничных и инокультурных иммигрантов, проводить меры по их интеграции в принимающий социум и учиться мирному сосуществованию с ними [6].

Список литературы Социально-экономическая оценка миграции населения в Хабаровском крае

- Закон «О правовом положении иностранных граждан» http://russiancouncil.ru/(дата обращения: 25.03.2014)

- Ефремов И. Возрастные особенности миграционных потоков на Крайнем Севере//Демоскоп. 2014. 1-26 января.

- Итоги деятельности ФМС России в 2011 г.: сб. материалов расширенного заседания коллегии Федеральной миграционной службы. М., 2012. С. 8.

- Зайончковская Ж. Миграция в современной России//http://russiancouncil.ru/(дата обращения: 25.03.2014).

- Миграция населения Хабаровского края в 2012 году: стат. сб. Хабаровск: Хабаровскстат, 2013. 66 с.

- Мкртчян Н. Миграция в России: западный дрейф//Демоскоп. № 185-186.

- Мкртчян Н., Карачурина Л. Региональные столицы и глубинка//Демоскоп. № 575-576.

- http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/statistics/population/(дата обращения: 23.03.2014).

- http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#(дата обращения: 23.03.2014).