Социально-экономические факторы, влияющие на качество трудового потенциала населения регионов России

Автор: Токсанбаева М.С., Коленникова О.А., Попова Р.И.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Условия и качество жизни населения

Статья в выпуске: 3 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

В число задач масштабного исследования человеческого потенциала населения регионов входит изучение такого его элемента, как трудовой потенциал. Для обоснования направлений развития этого потенциала он рассматривается со стороны его количественных и качественных характеристик, а также влияющих на них факторов. В ходе предшествующего анализа эти характеристики описаны и сформированы их показатели, необходимые для проведения межрегионального анализа. А целью исследования, представленного в статье, стали факторы, которые оказывают на них влияние. Поскольку в основу изучения качественных параметров трудового потенциала положена квалификация работников как способность к труду определённого содержания и сложности, анализ сосредоточен на социально-экономических факторах. Среди них выбраны те, которые непосредственно воздействуют на квалификацию занятых. В состав данных факторов входят полученное работниками формальное (в вузах и колледжах) и дополнительное профессиональное образование (на внутрифирменном уровне). Это также занятость в отраслях, связанных с развитием трудового потенциала (обрабатывающая индустрия и отрасли производства услуг с высокой занятостью специалистов). Эти отрасли предъявляют значительный спрос на квалифицированный труд. В число факторов включены и внутрифирменные затраты, необходимые для поддержания и повышения квалификации, а именно затраты на рабочую силу и расходы на дополнительное профессиональное образование. Для проверки валидности отобранных факторов методом парной корреляции выявлялась теснота связи между их показателями и показателями качества трудового потенциала. В абсолютном большинстве случаев значимая корреляционная связь установлена, а значит, предложенные факторы могут быть использованы при обосновании регулирующих воздействий на качественные параметры трудового потенциала.

Трудовой потенциал, регион, качество, работник, квалификация, социально-экономический фактор, корреляция

Короткий адрес: https://sciup.org/143183599

IDR: 143183599 | DOI: 10.24412/1561-7785-2024-3-98-110

Текст научной статьи Социально-экономические факторы, влияющие на качество трудового потенциала населения регионов России

На предыдущем этапе исследования трудового потенциала населения субъектов РФ рассматривалось качество этого потенциала. Акцент был сделан на его интеллектуальной (квалификационной) составляющей ввиду её высокой представительности как качественной характеристики и низкой доступности статистической информации по другим составляющим. Определено, что для межрегионального анализа подходят три иерархически сформированных показателя трудового потенциала. Они рассчитываются по квалифицированным, высококвалифицированным и сверхквалифицированным работникам на основе авторской методики [1]. Затем было намечено изучить факторы, влияющие на качество трудового потенциала.

Но, прежде чем приступить к их изучению, в предложенные показатели и их состав внесены коррективы. Во-первых, предшествующий анализ выявил, что методика построения показателя по квалифицированным работникам нуждается в уточнении. В его знаменателе численность рабочей силы заменена на методически более корректную численность занятого населения. Во-вторых, для повышения надёжности межрегионального анализа из состава субъектов РФ исключены те, в которых по показателям качества трудового потенциала установлены статистические выбросы (выброс выявлен по показателю высококвалифицированных работников — город Москва, этот регион исключён из региональных совокупностей). В-третьих, в состав показателей качества трудового потенциала дополнительно включены стоимостные оценки, также отражающие его качественные характеристики: средняя региональная заработная плата и чистый региональный продукт (ЧРП) в расчёте на одного работника (в % к средним по региону показателям). Их включение обусловлено следующим обстоятельством: если указанные выше три показателя дают представление о трудовых способностях работников, то две дополнительные оценки индициру- ют реализацию этих способностей, выраженную в стоимостных измерителях. Данные оценки также «впитывают» квалификационные параметры занятых. Так, заработная плата находится в прямой зависимости от квалификации: чем сложнее, квалифицированнее труд, тем выше заработки, а соответственно и трудоёмкость производства [2]. Что касается валового регионального продукта (ВРП) и ЧРП на одного работника, то они, по исследованию группы специалистов, коррелируют с потребностями работодателей в квалификационных компетенциях персонала [3].

Некоторые исследователи считают целесообразным включать в стоимостные оценки качества трудового потенциала удельный ВРП [4], что, полагаем, является не совсем корректным, и предпочтение следует отдать удельному ЧРП. В отличие от ВРП, чистый региональный продукт формируется живым трудом и зависит от трудоёмкости производства. Поэтому для его расчёта необходимо из ВРП вычитать амортизацию, которая образуется прошлым трудом и обусловлена фондоёмкостью производства. Но Росстат публикует информацию об амортизации только по организациям (юридическим лицам), поэтому в расчётах показателя по ЧРП именно она вычиталась из ВРП. Такой расчёт представляется допустимым, поскольку производства в неформальном секторе (без образования юридического лица) не являются фондоёмкими и поэтому характеризуются скромными величинами амортизации. Таким образом, совокупность показателей качества трудового потенциала населения регионов увеличена до пяти единиц, по которым в соответствии с целью данной работы определялись факторы, влияющие на это качество.

Основные подходы к исследованию социально-экономических факторов качества трудового потенциала

Факторам, влияющим на качественные характеристики трудового потенциала, посвящена обширная научная литература, в которой они описаны на разных иссле- довательских уровнях (страна, регион, отрасль, предприятие, индивид и пр.) [5–7]. Для межрегионального анализа лучше подходят факторы макро- и мезоуровня (регион). В их число обычно включают демографические, социально-экономические, социально-психологические, техникотехнологические, природно-климатические факторы, с некоторыми вариациями образующие костяк этой группы [8; 9]. В статье их состав ограничен социальноэкономическими факторами, важными для планируемого в дальнейшем обоснования направлений и способов воздействия на качество трудового потенциала. В этом отношении они отличаются от факторов, которые можно отнести к группе, которая ввиду их объективного характера слабо поддаётся регулирующим воздействиям (демографические, природно-климатические). Кроме того, предпочтение отдаётся факторам, непосредственно влияющим на качество трудового потенциала (в отличие от технико-технологических) и/или не создающим серьёзных проблем статистики (как социально-психологические).

Для показателей по квалифицированным и высококвалифицированным работникам, а также по стоимостным оценкам отбирались одни и те же факторы. Это связано с тем, что у показателей, отражающих способность к труду, при всех их различиях схожие принципы построения. А стоимостные оценки сильно с ними коррелируют (по коэффициенту корреляции Пирсона), потому и к ним можно приложить те же факторы. Что касается сверхквалифицированных работников, то из-за методических и статистических проблем они представлены только очень ограниченным контингентом специалистов в сфере науки, поэтому построенный на этой основе показатель определён как иллюстративный. К нему соответственно применены особые факторы. Как и показатели качества трудового потенциала, факторные показатели рассчитывались по данным на одного работника в процентах от средних величин по региону или по всей совокупности регионов. Далее для проверки корректности отобранных факто- ров методом парной корреляции устанавливалась взаимосвязь между показателями качества трудового потенциала и факторными показателями (на основе коэффициента Пирсона). Результаты подвергнуты содержательному анализу в аспекте интерпретации полученных данных.

Основные результаты

Качество трудового потенциала населения определяется квалификацией и сопутствующим ей уровнем профессионального образования занятых. Поэтому в состав социально-экономических факторов, влияющих на это качество, вошли работники, обладающие формальным высшим и средним профессиональным образованием (то есть полученным в образовательных организациях). Именно такая подготовка важна для квалифицированного труда. Несмотря на то, что в структуре обоих рассматриваемых показателей присутствует профессионально подготовленный персонал, в основу их формирования приоритетно положена квалификация, не всегда соответствующая уровню формального образования. Этот уровень может быть выше или ниже требуемого. Но развитие производств, предъявляющих спрос на квалифицированных работников, зависит от общего уровня профессиональной подготовки всего персонала.

В состав социально-экономических факторов качества трудового потенциала включены также характеристики занятости в производствах, предъявляющих значительный спрос на квалифицированный персонал. В их число включены кадры обрабатывающей промышленности, которая выделена из состава индустриальных отраслей. Во-первых, в отличие от неё добывающая индустрия связана с наличием в регионах природных ресурсов, а их значительные запасы определяют территориальную локализацию этой отрасли и нередко производственную специализацию. Во-вторых, и это главное, обрабатывающая промышленность относится к ключевым фондосоздающим отраслям, инвестирующим в физический капитал, от которого во мно- гом зависит социально-экономическое развитие страны и её территорий в условиях растущих запросов на новую индустриализацию [10]. Для её обеспечения необходимы работники с качественным и перманентно прогрессирующим трудовым потенциалом. В-третьих, труд во многих подотраслях обрабатывающей промышленности характеризуется высокой сложностью, а потому в ней сосредоточены квалифицированные кадры. Так, на долю специалистов приходится почти четверть персонала, что выше, чем в других индустриальных видах деятельности (кроме более фондоёмкой электроэнергетики) и в целом в реальном (товаропроизводящем) производстве.

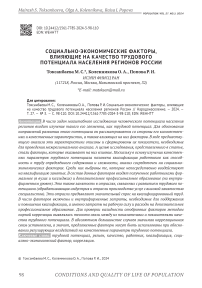

Несмотря на то, что занятость в обрабатывающей индустрии длительное время имела тенденцию к снижению и стаби- лизировалась на уровне 14–14,2% только в последнее десятилетие, по данным обследования Росстата «Сведения о заработной плате работников организаций по категориям персонала и профессиональным группам работников» (ОЗПП), квалификационная структура работников в ней улучшалась благодаря повышению отраслевой доли специалистов с 19,4% в 2015 г. до 22,3% в 2021 г. (рис. 1). Повышение доли специалистов высшей и средней квалификации в обрабатывающей промышленности сопровождается внедрением современных технологий и некоторым сокращением персонала меньшей квалификации. Данные процессы оказывают позитивное влияние на интеллектуальную составляющую трудового потенциала как в отрасли, так и в целом по совокупности работников.

-

■ Специалисты высшего уровня квалификации

-

■ Специалисты среднего уровня квалификации

Рис. 1. Численность специалистов высшего и среднего уровня квалификации в обрабатывающей промышленности РФ в 2015–2021 гг., %

Fig. 1. Number of specialists with higher and mid-level qualification in the Russia manufacturing industry in 2015–2021, %

Источник: Рассчитано по ОЗПП за октябрь 2015–2021 гг. // Росстат: [сайт]. — URL: https://rosstat.gov . ru/labour_costs (дата обращения: 16.01.2024).

Ещё одна группа отраслей, предъявляющих значительный спрос на квалифицированных работников, представлена видами деятельности, относящимися к деловым и профессиональным услугам. В большей их части концентрируется высокая доля специалистов, превосходящая аналогичный показатель во всех прочих отраслях. Поэтому они охарактеризованы как отрасли с высокой занятостью специалистов. Так, по ин- формации ОЗПП, даже относительная численность специалистов высшей квалификации в основном доходит в них не менее, чем до 48–50%. Например, в 2021 г. в деятельности в области информации и связи их доля составила 65,1%, в профессиональной и научно-технической деятельности — 51,9%, в сфере образования — 56,3%. Высокую долю и, тем более, увеличение «беловоротничкового» персонала в этих отраслях принято считать одним из признаков постиндустриального развития [11]. Но для межрегионального анализа качества трудового потенциала из их состава решено исключить отрасли, в которых преобладает занятость в бюджетных организациях. И это несмотря на то, что такие «бюджетные» виды деятельности, как образование и здравоохранение, подобно обрабатывающей промышленности, являются инвестиционными отраслями (в данном случае — инвестирующими в человеческий капитал).

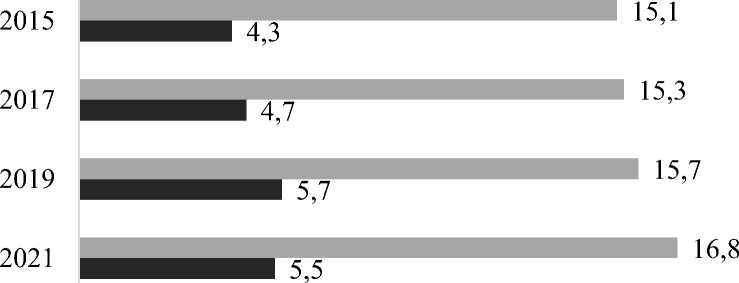

Трансформация «бюджетной» занятости в территориальном разрезе не всегда протекает по типу перехода от индустриальной к постиндустриальной занятости. Так, в ряде субъектов РФ, где промышленность слабо развита, доля персонала образования и здравоохранения значительно выше средних показателей. Примером может служить слабо индустриализированная Республика Тыва. Кроме того, в «бюджетных» отраслях действуют разного рода бюджетные ограничения, не лучшим образом сказывающиеся на деятельности сотрудников соответствующих организаций. В частности, это относится к размерам заработной платы (рис. 2). При существенной занятости специалистов высшей и средней квалификации заработная плата в «бюджетных» отраслях не дошла до среднего уровня по всем работникам. При этом в финансовой и страховой деятельности она достигла 188,8% среднего показателя, в деятельности в области информатики и связи — 165,9%, в профессиональной, технической и научной деятельности — 149,1%. Такие характеристики заработков подтверждают особый статус «бюджетных» отраслей как одну из причин их исключения из группы с высокой занятостью специалистов для проведения межрегионального анализа.

Государственное управление и

обеспечение военной безопасности,…

98,1

Здравоохранение и социальные услуги

80,2

Образование

68,8

Рис. 2. Средняя заработная плата в бюджетных видах деятельности РФ в 2021 г., % к средней по всем работникам

Fig. 2. Average wages in the budget sectors of Russia in 2021, % of the average for all employees Источник: Рассчитано по ОЗПП в 2021 г. // Росстат: [сайт]. — URL: (дата обращения: 16.01.2024).

В число социально-экономических факторов, влияющих на качество трудового потенциала, входит также участие работников в дополнительном профессиональном образовании (ДПО), которое углубляет, обновляет и расширяет их знания и навыки. Это связано с одной из особенностей квалификации. Она, как правило, постоянно нуждается в поддержании и повышении, поскольку причины, воздействующие на неё, подвержены перманентным изменениям. Более того, в настоящее время эти изменения значительно ускорились, что приводит к стремительному устареванию уже приобретённых профессиональных знаний и умений и к актуализации их обновления. В этих условиях ДПО фактически становится непрерывным.

Ещё полвека назад эта проблема нашла отражение в программах ЮНЕСКО по об- учению населения на протяжении всей жизни. В текущем столетии они стали частью программы устойчивого развития ООН до 2030 года 1. По отношению к занятому населению данное обучение подразумевает получение помимо формального ещё и ДПО. Эти требования во многом обусловлены процессами внедрения инноваций в действующие и новые производства, которые в совокупности, по мнению ряда специалистов, являются основными для формирования запросов на дополнительное образование [12]. В реализации данных процессов важнейшая роль отводится программам ДПО, направленным на получение узкопрофессиональных компетенций (жёстких навыков). Но в последние годы возрастает значение надпрофессиональных (мягких) навыков, которые также необходимо учитывать в программах ДПО.

По информации последнего выборочного исследования Росстата об участии работников в непрерывном образовании в 2020 г., в ДПО участвовало около трети занятого населения, что заметно меньше, чем в развитых странах 2. Этот показатель значительно варьировался по видам экономической деятельности (ВЭД) — от 20,1% в сельском, лесном, охотничьем и рыбном хозяйстве до 56,8% в добыче полезных ископаемых. Чтобы установить, какие отрасли лидируют по участию работников в ДПО, выделены те из них, где уровень этого участия превосходит средний (табл. 1).

Таблица 1

Участие занятого населения в ДПО выше среднего уровня по ВЭД в РФ в 2020 г., %

Table 1

Participation of the employed population in additional education above the average level by type of economic activity in Russia in 2020, %

|

ВЭД |

Участие в дополнительном образовании, % |

|

В среднем по ВЭД |

28,0 |

|

Добыча полезных ископаемых |

50,1 |

|

Обрабатывающая промышленность |

30,8 |

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

38,8 |

|

Деятельность в области информации и связи |

33,2 |

|

Финансовая и страховая деятельность |

32,5 |

|

Профессиональная, научная и техническая деятельность |

29,9 |

|

Административная деятельность и сопутствующие услуги |

31,1 |

|

Государственное управление и военная безопасность |

34,4 |

|

Образование |

34,5 |

|

Здравоохранение и социальные услуги |

33,4 |

Источник: Федеральное статистическое наблюдение участия населения в непрерывном образовании. 2020 г. // Росстат: [сайт]. — URL: (дата обращения: 19.01.2024).

Данные табл. 1 показывают, что в состав отраслей, работники которых лидируют по уровню участия в ДПО, входят только виды деятельности, относящиеся к отраслям со значительной долей квалифицированных работников. А это отрас- ли промышленности, в том числе обрабатывающая индустрия, и виды деятельности с высокой занятостью специалистов. Существенные различия этого показателя выявлены также по профессиональным группам. Участие в ДПО, превышающее средний уровень, характерно для наиболее квалифицированного персонала, а именно для руководителей и специалистов (30– 35%), а также для квалифицированных рабочих (почти 30%). К лидерскому составу примыкают операторы, сборщики, водители (27%), которые, по существу, тоже являются квалифицированными рабочими и незначительно уступают лидерам. В индустриальных отраслях все они относятся к ключевым профессиональным группам. В отраслях с высокой занятостью специалистов в число ключевых групп входят специалисты высокой и средней квалификации. Поэтому можно утверждать, что наиболее значительное участие в ДПО представителей этих групп не обошлось без их отраслевой принадлежности.

В состав социально-экономических факторов, влияющих на качество трудового потенциала, включены также стоимостные характеристики, которые показывают, какие средства тратятся на поддержание и повышение этого качества на внутрифирменном уровне. К их числу относятся затраты организаций на рабочую силу (по сути — на работников). В них входят заработная плата работников (3/4 всех затрат), неденежные виды заработков, единовременные премии, затраты на социальную защиту. Большинство элементов данных затрат связано с квалификационными параметрами персонала. Ещё одна стоимостная характеристика факторов трудового потенциала — расходы организаций на профессиональное обучение. Они преимущественно идут на обеспечение «жёстких» навыков, специфичных для конкретного производства.

Перечисленные социально-экономические факторы относятся к показателям качества трудового потенциала по квалифицированным и высококвалифицированным работникам. Для показателя по сверхквалифицированным работникам ввиду его иллюстративности предложен только один фактор — занятость в сфере научных исследований и разработок. По всем отобранным социально-экономическим факторам сформированы статистические показатели, необходимые для межрегиональ- ного анализа: 1) региональная численность работников-обладателей высшего и среднего профессионального образования, % к занятым в субъекте РФ; 2) региональная численность работников обрабатывающей промышленности, % к занятым в субъекте РФ; 3) региональная численность работников отраслей с высокой занятостью специалистов (без персонала «бюджетных» отраслей), % к занятым в субъекте РФ; 4) региональная численность работников организаций, прошедших ДПО, % к занятым в субъекте РФ; 5) среднемесячные региональные затраты организаций на рабочую силу на одного работника % к средним по субъектам РФ; 6) средние региональные расходы организаций на профессиональное обучение на одного работника, % к средним по субъектам РФ 7) региональная численность занятых в научных исследованиях и разработках, % к занятым в субъекте РФ.

Далее для проверки корректности перечисленных факторов методом парной корреляции выявлялась взаимосвязь между показателями качества трудового потенциала и факторными показателями (на основе коэффициента корреляции Пирсона). Фактор занятости в научных исследованиях и разработках использовался только для показателя по сверхквалифицированным работникам. Расчёты парной корреляции обобщены в табличном материале (табл. 2), в котором для четырёх показателей качества трудового потенциала (кроме показателя по сверхквалифицированным работникам) применялись условные обозначения: 1) ТПкв — показатель по квалифицированным работникам (региональная численность руководителей и специалистов на крупных и средних предприятиях); 2) ТПвкв — показатель по высококвалифицированным работникам (региональная численность высококвалифицированных работников без г. Москвы как статистического выброса); 3) ТПзп — показатель средней заработной платы (средняя региональная заработная плата); 4) ТПчрп — показатель чистого регионального продукта на одного работника (чистый региональный продукт на одного занятого).

Таблица 2

Коэффициент корреляции Пирсона по показателям качества трудового потенциала и его социально-экономических факторов

Table 2

Pearson correlation coefficient for indicators of the quality of labor potential and its socio-economic factors

|

Показатели факторов качества трудового потенциала |

Показатели качества трудового потенциала |

|||

|

ТПкв |

ТПвкв |

ТПзп |

ТПчрп |

|

|

Региональная численность работников с высшим и средним профессиональным образованием |

0,317 |

0,555 |

0,401 |

0,304 |

|

Региональная численность занятых в обрабатывающей промышленности |

–0,562 |

–0,302 |

–0,536 |

–0,434 |

|

Региональная численность работников в отраслях с высокой долей специалистов (без «бюджетных» отраслей) |

0,125* |

0,585 |

0,299 |

0,07* |

|

Региональная численность работников организаций, прошедших ДПО |

0,294 |

0,111* |

0,263 |

0,15* |

|

Среднемесячные региональные затраты организаций на рабочую силу на одного работника |

0,717 |

0,587 |

0,987 |

0,682 |

|

Средние региональные расходы организаций на профессиональное обучение на одного работника |

0,39 |

0,216 |

0,601 |

0,418 |

*корреляция не подтверждена (не значима).

Источник: авторские расчёты коэффициента корреляции Пирсона на основе показателей Росстата.

Согласно табл. 2, между показателями качества трудового потенциала по квалифицированным и высококвалифицированным работникам, а также по стоимостным оценкам и факторными показателями в большинстве случаев выявляется корреляционная связь. Не значимая связь частично проявилась по факторам занятости в отраслях с высокой долей специалистов и доле работников, прошедших ДПО. В определённой степени это обусловлено занятостью в малом бизнесе, которая отсутствует в показателе качества трудового потенциала по квалифицированным работникам, но наличествует в показателе по высококвалифицированному контингенту. Так как в малом бизнесе, в отличие от крупных и средних предприятий, отрасли с высокой занятостью специалистов имеют немалое распространение, это сказалось на том, что корреляция фактора данной занятости с показателями по квалифицированным работникам не подтвердилась, а по высококвалифицированным — оказалась на среднем уровне. По фактору участия персонала в ДПО корреляционная связь не подтверждена по показателю высококвалифицированных кадров, поскольку в малом бизнесе масштабы прохождения ДПО невысоки. По обоим названным факторам не значимой оказалась и связь с показателем удельного ЧРП, что также может быть обусловлено занятостью в малом бизнесе с его сравнительно небольшой доходностью.

В одном из случаев, а именно по фактору занятости в обрабатывающей промышленности корреляционная связь носит обратный характер. На данный результат повлияли различия субъектов РФ, связанные с их отраслевой специализацией. Часть из них отличается низкой занятостью в обработке, но, судя по средней заработной плате и среднему ЧРП, является высокодоходной (столичные мегаполисы, сырьевые регионы Севера). Ещё в одной части регионов занятость в обрабатывающей индустрии выше среднего уровня, но преимущественно за счёт потребительского сектора промышленности, а потому относится к малодоход- ным (Ивановская область). Территории таких типов способствуют обратной корреляции рассматриваемого фактора с показателями качества трудового потенциала.

С фактором численности занятых с высшим и средним образованием показатели качества трудового потенциала находятся в умеренной корреляционной взаимосвязи. Исключением является средняя корреляция с показателем по высококвалифицированным работникам, поскольку в его конструкцию заложена более высокая доля профессионально образованного контингента, чем в показатель по квалифицированным работникам. По факторам доли работников в отраслях с высокой занятостью специалистов и численности прошедших ДПО также выявляется в основном умеренная корреляция (кроме не подтверждённой). Коэффициент Пирсона у первого из двух названных факторов достигает среднего уровня по высококвалифицированным работникам, полагаем, потому что в данный контингент входят занятые в малом бизнесе. В нём, как отмечалось, доля работающих в отраслях с высокой занятостью специалистов имеет большее распространение.

В основном сильно коррелирующим с показателями качества трудового потенциала является фактор удельных затрат организаций на рабочую силу, поскольку в их составе преобладают затраты на заработную плату, зависящие от квалификации персонала. По фактору удельных расходов организаций на профессиональное образование ввиду скромного их уровня коэффициент Пирсона попадает в «зону» умеренной корреляции помимо показателя по высококвалифицированным работникам. Часть этого персонала трудится в малом бизнесе, а в нём профессиональное обучение меньше распространено, чем на крупных и средних предприятиях, и обходится дешевле. Отдельно проведён расчёт корреляции показателя качества трудового потенциала по сверхквалифицированным работникам с факторным показателем занятости в сфере научных исследований и разработок: коэффициент Пирсона составил

0,959. Этот высокий результат обусловлен тем, что сверхквалифицированные работники сосредоточены в основном в данной сфере.

Заключение

Отбор факторов, которые влияют на качество трудового потенциала населения, проводился с целью поиска направлений развития этого потенциала путём повышения его качества. Данным обстоятельством обусловлен выбор для анализа социально-экономических факторов, поскольку они оказывают непосредственное воздействие на качественные параметры названного потенциала и могут способствовать улучшению этих параметров с помощью мер как государственного, так и корпоративного регулирования. Каждому отобранному фактору дано обоснование и развёрнутая характеристика. В число факторов вошла занятость в отраслях, которые в наибольшей мере обеспечивают развитие этого потенциала, поскольку предъявляют более высокий, чем в других отраслях, спрос на квалифицированную рабочую силу. Кроме того, предложены факторы формального и дополнительного профессионального образования работников, вносящие серьёзный вклад в формирование уровня их квалификации. В состав факторов включены также внутрифирменные затраты на рабочую силу и расходы на ДПО, дающие представление о том, с какими издержками сопряжено улучшение квалификационных параметров занятости.

По совокупности факторов сформированы статистические показатели, подходящие, как и показатели качества трудового потенциала, для межрегионального анализа. С целью проверки их факторной функции выполнен корреляционный анализ между показателями качества этого потенциала и его факторов методом парной корреляции. Установлено, что в большинстве случаев между ними выявляется корреляционная связь — от умеренной до сильной. Объяснено, чем обусловлена то или иное значение коэффициента кор- реляции Пирсона — особенностями конструкции показателей качества трудового потенциала и их стоимостных величин, спецификой региональной вариации факторных показателей. В целом есть основания полагать, что рассмотренные харак- теристики качества трудового потенциала и набор его социально-экономических факторов могут быть использованы для дальнейшего межрегионального исследования направлений и способов развития этого потенциала.

Список литературы Социально-экономические факторы, влияющие на качество трудового потенциала населения регионов России

- Токсанбаева, М. С. Показатели качества трудового потенциала населения регионов России / М. С. Токсанбаева, Р. И. Попова // Народонаселение. — 2023. — Т. 26. — № 4. — С. 110-122. DOI: 10.19181/population.2023.26.4.10; EDN: EBUTVX

- Винокуров, Е. Ф. Спрос на российском рынке труда / Е. Ф. Винокуров // Экономическая наука современной России. — 2023. — № 3(102). — С. 101-107. DOI: 10.33293/1609-1442-2023-3(102)-101-107; EDN: NVFSXX

- Коршунов, И. А. Вклад высококвалифицированных работников в развитие экономики регионов / И. А. Коршунов, Н. Н. Ширкова, Н. С. Завиваев // Экономика региона. — 2021. — Т. 17. — Вып. 3. — С. 873-887. DOI: 10.17059/econ.reg.2021-3-11; EDN: OFKKYX

- Фурсов, В. Региональные аспекты оценки трудового потенциала в современной России / В. Фурсов, Е. Кривокора, В. Стриелковски // Terra Economicus. — 2018. — Т. 16. — № 4. — С. 95-15. DOI: 10.23683/2073-6606-2018-16-4-95-115; EDN: VPKIZE

- Атаева, Е.А. Классификация факторов, определяющих уровень трудового потенциала / Е. А. Атаева // Экономика промышленности. — 2005. — № 2(28). — С. 181-186.

- Мингазова, А. Ф. Факторы взаимосвязи и взаимовлияния человеческого капитала и трудового потенциала / А. Ф. Мингазова // Экономические науки. — 2021. — № 11(204). — С. 280287. DOI: 10.14451/1.204.280; EDN: JUWLDK

- Тащев, А. К. Трудовой потенциал промышленного предприятия и его трансформация в человеческий капитал / А. К. Тащев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. — 2013. — Т. 7 — № 1. — С. 92-96. EDN: PXPDPX

- Алиева, П.Р. Факторы развития национального трудового потенциала / П. Р. Алиева // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 5. — С. 400. — URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=14994 (дата обращения: 25.01.2024). EDN: SZVODN

- Леонидова, Г. В. Трудовой потенциал: территориальные аспекты качественного состояния / Г. В. Леонидова, А. М. Панов// Проблемы развития территории. — 2013. — № 3(65). — С. 6070. EDN: OBNNIN

- Зяблюк, Р. Т. Неоиндустриализация экономики России: необходимость и возможность (обзор материалов круглого стола по неоиндустриализации экономики России) / Р. Т. Зяблюк, Н. И. Титова // Вестник Московского университета. — Сер. 6. Экономика. — 2016. — № 2. — С. 119-135. EDN: WFOAMJ

- Аникин, В.А. Профессиональная структура населения России и тип экономического развития страны / В. А. Аникин // Terra Economicus. — 2013. — Т. 11. — № 2. — С. 41-68. EDN: OZLNDB

- Коршунов, И. А. Непрерывное образование взрослых в контексте экономического развития и качества государственного управления / И. А. Коршунов, О. С. Гапонова // Вопросы образования. — 2017. — № 4. — С. 36-59. DOI: 10.17323/1814-9545-2017-4-36-59; EDN: XPUYLJ