Социально-экономические градиенты и детерминанты продолжительности жизни населения на территории Дальнего Востока

Автор: Полянская Е.В., Манаков Л.Г.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 1 т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

Сохранение и укрепление здоровья населения в РФ являются одними из условий социальноэкономического развития. Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года основными болевыми точками Дальнего Востока выступают значительное отставание по ключевым социально-экономическим показателям от уровня части субъектов Российской Федерации, высокий уровень межрегионального социальноэкономического неравенства; недостаточное количество центров экономического роста для обеспечения ускорения экономического роста Российской Федерации; возрастание демографической нагрузки на трудоспособное население, угроза ухудшения демографической ситуации вследствие снижения рождаемости и уменьшения миграционного притока населения из стран ближнего зарубежья. В связи с этим статья посвящена анализу продолжительности жизни населения Дальневосточного федерального округа и степени ее зависимости от социально-экономических факторов (валового регионального продукта, денежных доходов населения и уровня его бедности, степени дифференциации и концентрации доходов) за период с 1999 по 2021 год. В рамках исследования была определена динамика показателей демографического и социально- экономического развития региона за данный период времени с помощью метода анализа динамических рядов и проведена оценка степени взаимосвязи этих параметров с использованием методов корреляционного анализа. Результаты анализа позволили выявить выраженную дифференциацию показателей продолжительности и социально-экономических условий жизни населения в субъектах Дальневосточного региона. Установлены корреляционные связи продолжительности жизни населения в каждом субъекте Дальневосточного федерального округа с особенностями их социально- экономического статуса, что позволяет определить основные направления укрепления общественного здоровья населения и демографического развития региона.

Продолжительность жизни, валовой региональный продукт, денежные доходы, уровень бедности населения, коэффициент джини, коэффициент фондов, анализ динамических рядов, корреляционный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147243344

IDR: 147243344 | УДК: 314.17-314.18(571.6) | DOI: 10.15838/ptd.2024.1.129.8

Текст научной статьи Социально-экономические градиенты и детерминанты продолжительности жизни населения на территории Дальнего Востока

Одним из ключевых показателей, характеризующих состояние общественного здоровья и уровень жизни населения, базовых индикаторов социально-экономического благополучия является ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ). В настоящее время средняя продолжительность жизни рассматривается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве интегрального критерия качества жизни: в наиболее развитых странах с расширенными системами социальной защиты фиксируются максимальные значения ожидаемой продолжительности жизни.

С 2005 года (после длительного периода демографического кризиса, обусловленного политическими и социально-экономическими процессами) в России сложился новый устойчивый тренд роста продолжительности жизни населения и сокращения смертности по всем возрастным группам граждан и в зависимости от всех основных причин смерти, который является впечатляющим показателем улучшения здоровья населения России. Такие темпы роста продолжительности жизни, как в последние годы, по мнению экспертов, отмечались только в период антиалкогольной кампании (Вишневский, 2014). Благоприятные тенденции смертности последних лет связаны как со стабилизацией социально-политической ситуации в России в начале текущего столетия, так и с формированием новой поли- тики охраны здоровья населения (Каткова, Рыбальченко, 2020).

Однако, несмотря на позитивные тенденции, Россия по показателю продолжительности жизни продолжает отставать не только от развитых, но и от большинства развивающихся стран. Разрыв в значениях в сравнении с другими государствами составляет в настоящее время 5–19 лет для мужчин и 7–11 лет для женщин (Розмаинский, Татаркина, 2018). В итоге Россия характеризуется низкой продолжительностью жизни населения, занимая в 2023 году 158-е из 226 место в мире по значению показателя.

Смертность и продолжительность жизни населения определяются широким спектром факторов, среди которых важнейшее влияние имеют экономические, социальные, природно-климатические, экологические, медико-организационные и генетические факторы. Именно они обусловливают значительные региональные различия в уровнях смертности, а их вариация – различия в продолжительности жизни населения в разных регионах России (Бойцов и др., 2016; Бойцов и др., 2017; Чащин и др., 2020). В глобальном масштабе доли их влияния в обобщенном виде могут быть представлены следующим образом: социально-экономические факторы – 15–50%; окружающая среда и природноклиматические факторы – 20–25%; образ жизни – 30–50%; медико-организационные факторы – 10–20%; генетические – 20–25%. Близкие данные приводятся в материалах

University of Wisconsin Population Health: социальные и экономические факторы – 40%, медицинская помощь и уход – 20%, поведенческие факторы – 20%, влияние окружающей среды – 10% (Ревич и др., 2019). Математическое моделирование согласно Концепции развития здравоохранения в РФ свидетельствует о доминирующем вкладе системы здравоохранения в уровень смертности (32,0%), на втором месте – социально-экономический потенциал (32,0%), на третьем – демографическая структура населения (29,5%).

В связи с этим доминирующая роль в исследованиях, определяющих фундамент для принятия управленческих решений в сфере охраны здоровья населения, отдается идентификации факторов, в наибольшей степени влияющих на продолжительность жизни.

Цель исследования заключается в анализе динамики показателей продолжительности жизни населения в регионах Дальневосточного федерального округа как одного из основных индикаторов общественного здоровья и оценке степени ее зависимости от комплекса социально-экономических факторов.

Материалы и методы

Информационной базой послужили труды зарубежных и российских исследователей, изучавших влияние социально-экономических факторов на уровень ожидаемой продолжительности жизни и смертности населения. Статистическая оценка демографических и социально-экономических параметров регионов проведена с использованием данных Федеральной службы государственной статистики.

Для реализации поставленных задач осуществлен комплекс аналитических и статистических исследований по оценке показателей ожидаемой продолжительности жизни и основных параметров социальноэкономического развития в субъектах Дальневосточного федерального округа за период 1999–2021 гг. При этом определена динамика изменения показателей демографического и социально-экономического развития региона за данный период времени с использованием метода анализа динамических рядов и оценена степень взаимосвязи этих параметров на основе методов корреляционного и корреляционно-регрессионного анализа.

Для анализа статистического материала использованы методы описательной статистики, сравнительного и корреляционного анализа, методы анализа динамических рядов и контент-анализа публикаций по проблеме. Для анализа особенностей региональной дифференциации, оцениваемой для различных социально-экономических и демографических показателей, применялся коэффициент вариации, характеризующий процессы конвергенции и дивергенции. Оценка значимости коэффициентов регрессии и корреляции выполнялась с помощью t-критерия Стьюдента, при этом разность считалась достоверной при t > 2, что соответствует вероятности безошибочного прогноза 95,0% и более. Критерием достоверности различий исследуемых параметров считался уровень значимости р < 0,05.

Результаты исследованияи их обсуждение

По мнению российских исследователей (Каткова, Рыбальченко, 2020; Семенова и др., 2012), существует тесная корреляционная связь между общей продолжительностью жизни и ожидаемой продолжительностью здоровой жизни. Межстрановая дифференциация в уровне и динамике ОПЖ обусловлена разницей в качестве жизни населения и уровне развития системы здравоохранения, в связи с чем повышение ожидаемой продолжительности жизни, в том числе здоровой жизни, является важнейшим критерием развития социальной сферы. Это нашло отражение в таких нормативно-правовых актах, как государственная программа «Развитие здравоохранения до 2025 года», Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

При этом, учитывая многофакторную обусловленность показателей смертности и продолжительности жизни, необходимо признать ведущую роль социально-экономических условий, от которых во многом зависит влияние в отдельности и действующей системы здравоохранения, и окружающей среды, и поведенческих привычек (Самородская и др., 2017). В частности, показатели, характеризующие экономические факторы (валовой региональный продукт, среднедушевой денежный доход, уровень инвестиций), работают на сокращение уровня смертности от основных причин, что подтверждено соответствующими коэффициентами корреляции: чем выше уровень экономического развития страны, тем ниже уровень смертности (Бойцов и др., 2017; Пастухова и др., 2019). Принято считать, что более богатые страны мира отличаются более высокой продолжительностью жизни населения. По оценкам ООН, разрыв в ожидаемой продолжительности жизни при рождении между группами стран с высоким и средним доходом, с одной стороны, и со средним и низким доходом, с другой, в настоящее время составляет около 10 лет1. В связи с этим ОПЖ населения является наиболее адекватной обобщающей характеристикой современного социальноэкономического развития общества. Именно данный демографический индикатор включен в различные индексы, характеризующие уровень развития общества и человеческого потенциала (Рыбаковский и др., 2017).

В то же время на продолжительность жизни влияет множество других факторов, например: консолидированные расходы на здравоохранение, уровень иммунизации, смертность, уровень загрязнения окружающей среды и т. д.2 (Deshpande, Uttarkar, 2023; Wang, Jia, 2021). При обобщении результатов 120 исследований, выполненных в разных странах мира, эксперты пришли к выводу о том, что наибольшее влияние на показатели смертности и продолжительности жизни оказывают уровень бедности, неравенство доходов, уровень преступности и насилия, степень загрязнения окружающей среды (Galea et al., 2011; Silcocks et al., 2001).

В ежегодных докладах ВОЗ о состоянии здоровья населения большое внимание уделяется значительным различиям в показателях смертности и продолжительности жизни, которые в немалой степени обусловлены социально-экономическим развитием страны, уровнем и дифференциацией доходов, образованием, образом жизни населения, современными возможностями медицинской помощи. При этом эксперты ВОЗ, сравнивая показатели смертности между странами и отдельными группами населения внутри стран, используют термин «социальный градиент смертности».

Имеются убедительные доказательства того, что градиент смертности проявляется как в различиях смертности между богатыми и бедными государствами, так и в каждой стране между группами населения, разделенными в зависимости от их социально-экономического статуса и заболеваемости (Chaturvedi et al., 1998). В частности, оценки влияния уровня доходов населения на показатели смертности практически всех стран мира на протяжении последних 25 лет представлены в фундаментальных работах Всемирного Банка и Гарвардской школы общественного здоровья, свидетельствующих о более высоком уровне смертности в странах с низким уровнем доходов населения (Ревич и др., 2019).

Следовательно, градиент социально-экономического статуса является хорошо известным феноменом, характеризующим определенную зависимость между уровнями смертности (продолжительности жизни) и показателями социально-экономического развития в стране и регионах, он широко освещен в литературе3.

Для центральной части России также осуществлялись исследования о влиянии различных социально-экономических факторов на смертность населения: результаты ряда работ подтверждают их влияние, в других такие связи не подтверждены. При этом во многих исследованиях выявлено значительное воздействие социально-экономических факторов (материальное неблагополучие населения, недостаточная развитость инфраструктуры социальных услуг, избыточное неравенство доходов) на показатели смертности и продолжительности жизни населения (Семенова и др., 2012). В частности, согласно результатам исследования Е.В. Молчановой, на коэффициент смертности существенное влияние оказывают экономическое развитие региона и уровень жизни населения (Молчанова, 2011). Значимыми факторами в данном случае выступают валовой региональный продукт, среднедушевой денежный доход и жилищные условия: чем ниже данные показатели, тем выше уровень смертности (R = -0,35, R = -0,32 и R = -0,23 соответственно).

Результаты системного анализа публикаций по вопросам смертности говорят о том, что в настоящее время имеющиеся данные не могут в полной мере объяснить причины различий в состоянии здоровья разных социально-экономических слоев общества. Влияние социально-экономических факторов носит опосредованный характер, действуя на отдельные популяционные группы через другие факторы. В частности, H. Waldron доказал, что в зависимости от уровня социально-экономического статуса различия в показателях смертности не являются постоянной величиной в долгосрочной перспективе (Waldron, 2007).

В связи со сказанным выше на основе проведенного контент-анализа публикаций по данной проблеме была поставлена задача изучить степень влияния ключевых социально-экономических параметров (ВРП, среднедушевые денежные доходы населения, удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума, коэффициент Джини и коэффициент фондов) на уровень продолжительности жизни в субъектах Дальневосточного федерального округа.

Уровень и динамика продолжительности жизни населения Дальневосточного федерального округа

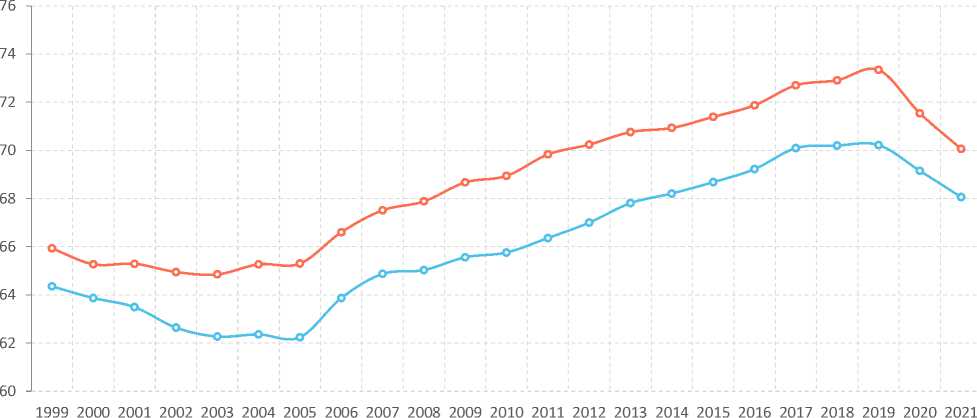

Результаты мониторинга демонстрируют разнонаправленную, но в целом положительную динамику показателей ОПЖ населения на территории Дальневосточного федерального округа (рис.). При этом по 2005 год включительно наблюдалось инерционное, начатое еще в 1990-х гг., снижение уровня продолжительности жизни населения региона, как и по Российской Федерации в целом,

ДФО

РФ

Рис. Динамика показателей продолжительности жизни населения Дальневосточного федерального округа и РФ за 1999–2021 гг.

Рассчитано по: данные Федеральной службы государственной статистики.

достигшего к 2005 году самого низкого значения (62,2 года). И только с 2006 года зафиксирована положительная динамика, продолжавшаяся до 2019 года – начала пандемии COVID-19 (в 2019 году показатели продолжительности жизни населения ДФО достигли своего исторического максимума – 70,2 года). Однако этот уровень был на 3,1 года ниже соответствующего значения в среднем по РФ, как и в 2005 году. Следует отметить, что траектория динамики показателей ОПЖ на территории региона соответствует динамике в РФ в целом, но на более низком уровне (в среднем разница составляет 2,6 года). Это свидетельствует, что для дальневосточных регионов характерны те же тенденции, что и на общероссийском уровне, однако имеются региональные особенности (Полянская, 2023).

Показатели смертности и продолжительности жизни населения в России имеют значительную территориальную дифференциацию. В частности, Е.М. Андреевым был определен юго-западный градиент величины продолжительности жизни населения России: увеличение показателя в направлении с северо-востока на юго-запад (Андреев, Школьников, 2018). В связи с этим показатели смертности населения в Дальневосточном регионе, как и в целом в России, имеют значительную территориальную дифференциацию, поскольку Дальний Восток характеризуется высокой пространственной неоднородностью, связанной с особенностями заселения, неравномерностью освоенности территории, различиями в условиях ведения хозяйственной деятель- ности, доступностью транспортной и социальной инфраструктуры и другими факторами (Асулян, 2012; Найден, 2020; Минакир, Найден, 2021; Минакир и др., 2022).

За период 1999–2019 гг. темп роста продолжительности жизни населения Дальнего Востока составил 13,1%, в Российской Федерации – 14,1% (табл. 1). При этом абсолютный прирост продолжительности жизни на территории региона равен 8,6 года, а на территории РФ в целом – 9,7 года. Наиболее интенсивный рост ОПЖ наблюдался среди мужчин по сравнению с женщинами. Это объясняется более низким исходным уровнем показателей ОПЖ среди мужчин по сравнению с женщинами: различия в среднем составляют 11,8 года (p < 0,001). Также наблюдается значительный разрыв у сельского и городского населения в уровне ожидаемой продолжительности жизни (в среднем за период 2000–2021 гг. соответственно 66,84 ± 0,62 и 64,40 ± 0,56 года; p = 0,0060) и в темпах роста ОПЖ.

В последние годы ожидаемая продолжительность жизни населения в ДФО, как и в России в целом, растет, но остается ниже общероссийской. В целом уровень ОПЖ населения ДФО в среднем за период 2000–2021 гг. имеет статистически значимые различия по сравнению с соответствующим уровнем в РФ (p = 0,0060): 66,25 ± 0,61 и 68,83 ± 0,65 года. При этом среднегодовой (за период 1999– 2021 гг.) показатель продолжительности жизни населения различается между субъектами ДФО на 5,7 года: от максимального уровня (67,3 ± 0,6) на территории Республики

Таблица 1. Статистические критерии различий показателей продолжительности жизни среди различных категорий населения за 2000–2021 гг.

|

Статистические показатели и критерии |

РФ |

ДФО |

В том числе |

|||

|

мужчины |

женщины |

город |

село |

|||

|

Ожидаемая продолжительность жизни |

68,83 ± 0,65 |

66,25 ± 0,61 |

60,64 ± 0,67 |

72,41 ± 0,47 |

66,82 ± 0,62 |

64,40 ± 0,56 |

|

Стандартное отклонение (σ) |

2,97 |

2,80 |

3,08 |

2,14 |

2,86 |

2,55 |

|

Коэффициент вариации, % |

4,32 |

4,23 |

5,07 |

2,95 |

4,28 |

3,96 |

|

t-критерий Стьюдента |

2,89 |

14,38 |

2,90 |

|||

|

p-value |

0,0060 |

0,0000 |

0,0060 |

|||

Источник: Естественное движение населения Российской Федерации за 2000–2020 гг. // Статистический бюллетень Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru

Таблица 2. Уровень и динамика показателей продолжительности жизни на территории Дальневосточного федерального округа в 1999–2021 гг.

|

Субъект ДФО |

Ожидаемая продолжительность жизни, лет |

Среднегодовой темп прироста, % |

Динамика, % |

Абсолютный прирост, лет |

|

Амурская область |

64,5 ± 0,6 |

0,625 |

+13,1 |

8,4 |

|

Приморский край |

66,4 ± 0,6 |

0,602 |

+12,6 |

8,4 |

|

Хабаровский край |

65,7 ± 0,6 |

0,659 |

+13,8 |

9,0 |

|

Республика Саха (Якутия) |

67,3 ± 0,6 |

0,708 |

+14,8 |

9,9 |

|

Сахалинская область |

65,3 ± 0,6 |

0,667 |

+14,0 |

9,1 |

|

Чукотский автономный округ |

61,6 ± 0,7 |

0,252 |

+5,3 |

3,2 |

|

Камчатский край |

66,3 ± 0,5 |

0,555 |

+11,6 |

7,6 |

|

Магаданская область |

65,6 ± 0,5 |

0,500 |

+10,5 |

6,8 |

|

Еврейская автономная область |

63,5 ± 0,6 |

0,588 |

+12,3 |

7,8 |

|

Источник: Естественное движение населения Российской Федерации за 2000–2020 гг. // Статистический бюллетень Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru |

||||

Саха (Якутия) до минимального в Чукотском автономном округе (61,6 ± 0,7).

Еще более существенными различиями характеризуется динамика показателей продолжительности жизни по субъектам Дальневосточного федерального округа. Вариация достигает трехкратных значений (табл. 2). В данный анализ не были включены Республика Бурятия и Забайкальский край, ставшие субъектами ДФО только в 2018 году.

В итоге за период с 2000 по 2021 год темп роста продолжительности жизни населения в Дальневосточном федеральном округе составил 6,5%, в РФ – 7,1%, в том числе среди мужчин – 8,7 и 10,5% соответственно (p < 0,05), среди женщин – 3,4 и 3,3%, среди городского населения – 7,1%, среди сельского населения – 1,2 и 7,7% соответственно (p < 0,001). При этом динамика показателей ОПЖ за данный период характеризуется разнонаправлен-ностью: от максимально выраженного роста (+8,3%) на территории Республики Саха (Якутия) до снижения (-1,8%) в Чукотском автономном округе – единственном среди субъектов ДФО, имеющем отрицательную динамику.

Уровень и динамика показателей социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа

Ускоренный экономический рост и технологическое развитие Дальнего Востока, объявленные в рамках Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока4, призваны обеспечить структурно-экономические преобразования и направлены на повышение качества жизни, включая развитие человеческого капитала, кадрового потенциала и формирование комфортной среды для жизни, опережающий рост благосостояния населения, численность которого продолжает сокращаться не только под влиянием естественных причин, но и в результате миграции за пределы Дальнего Востока. В ходе реализации мер государственной политики объемы валового регионального продукта на территории Дальневосточного региона за период с 2000 по 2021 год возросли в 22,4 раза, как и в РФ в целом (табл. 3). При этом наиболее интенсивный рост данного показателя наблюдался на территориях Чукотского автономного округа (в 60,5 раза), Магаданской и Сахалинской областей (в 46,4 и 45,4 раза

Таблица 3. Темпы динамики (роста или снижения) социально-экономических показателей в субъектах Дальневосточного федерального округа (результаты анализа динамических рядов за период 2000–2021 гг.), раз

|

Субъект ДФО |

ВРП |

Денежные доходы |

Уровень бедности |

Коэффициент Джини |

Коэффициент фондов |

|

Амурская область |

27,4 |

30,6 |

-3,6 |

11,0 |

52,1 |

|

Приморский край |

23,2 |

30,5 |

-4,6 |

14,0 |

50,9 |

|

Хабаровский край |

24,0 |

23,7 |

-3,1 |

4,5 |

23,4 |

|

Республика Саха (Якутия) |

18,6 |

16,7 |

-1,9 |

10,1 |

47,6 |

|

Сахалинская область |

45,4 |

33,5 |

-5,6 |

19,7 |

53,5 |

|

Чукотский автономный округ |

60,5 |

38,0 |

-8,1 |

13,5 |

49,3 |

|

Камчатский край |

24,6 |

24,1 |

-2,5 |

10,9 |

45,8 |

|

Магаданская область |

46,4 |

32,8 |

-4,5 |

17,3 |

79,3 |

|

Еврейская автономная область |

27,0 |

29,6 |

-2,6 |

4,6 |

27,0 |

|

ДФО |

22,4 |

23,3 |

-3,3 |

10,6 |

36,8 |

|

РФ |

22,4 |

24,2 |

-4,2 |

6,8 |

19,3 |

|

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2000–2021: стат. сборник / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru |

|||||

Таблица 4. Статистические критерии различий показателей социально-экономического развития ДФО и РФ за период 2000–2021 гг.

|

Статистические показатели и критерии |

ВРП |

Денежные доходы |

Уровень бедности |

|||

|

ДФО |

РФ |

ДФО |

РФ |

ДФО |

РФ |

|

|

Значение показателя |

377,7 ± 57,0 |

324,1 ± 48,5 |

22024,9 |

19864,2 |

21,0 ± 2,0 |

17,2 ± 2,2 |

|

Стандартное отклонение (σ) |

261,33 |

222,37 |

13650,54 |

12179,15 |

9,59 |

10,08 |

|

Коэффициент вариации, % |

69,18 |

68,60 |

61,98 |

61,31 |

43,51 |

58,49 |

|

t-критерий Стьюдента |

0,72 |

0,54 |

t1,26 |

|||

|

p-value |

0,4781 |

0,5912 |

0,2140 |

|||

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2000-2021: стат. сборник / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru соответственно), наименьший – на территории Республики Саха (Якутия) – 18,6 раз.

Аналогичные тенденции характерны и для величины денежных доходов населения, увеличившихся (без поправки на инфляцию) на территории ДФО в 23,3 раза (в РФ – в 24,2 раза), при этом темпы роста денежных доходов, так же как и объемов ВРП, различны в субъектах ДФО: наиболее значительны на территориях Чукотского автономного округа, Сахалинской и Магаданской областей (в 38,0, 33,5 и 32,8 раза соответственно), наименее – на территории Республики Саха (Якутия) (16,7 раза).

Уровень бедности за период с 2000 по 2021 год на территории Дальневосточного федерального округа снизился в 3,3 раза (в РФ в целом – в 4,2 раза), наиболее ин- тенсивно – в Чукотском автономном округе (в 8,1 раза), Сахалинской области (в 5,6 раза), при наименьшем темпе снижения в Республике Саха (Якутия) (в 1,9 раза). При этом следует отметить, что уровень бедности населения на территориях ДФО тесно коррелирует с величиной ВРП, имея обратную сильную корреляционную связь (r = -0,835): чем выше величина ВРП, тем меньше уровень бедности населения. Однако темпы динамики данных показателей социально-экономического развития ДФО не имеют статистически значимых различий с аналогичными темпами динамики в РФ в целом (табл. 4).

Оценивая темпы динамики показателей, следует иметь в виду различные стартовые (исходные) параметры. Например, низкий по отношению к другим территориям темп роста (или снижения) параметров социальноэкономического развития на территории Республики Саха (Якутия) можно объяснить первоначально более высокими значениями показателей (высокий уровень ВРП и среднедушевых денежных доходов населения и низкий уровень бедности). При этом, напротив, на территории Чукотского автономного округа в 2000 году был зарегистрирован самый высокий уровень бедности населения (59,4% населения имели денежные доходы ниже прожиточного минимума) при низких значениях ВРП и среднедушевых денежных доходов.

Еще одним индикатором социальноэкономического положения населения, имеющим отношение к уровню демографического развития региона, является степень дифференциации населения по уровню доходов, выражающаяся коэффициентом Джини (индекс концентрации доходов) и коэффициентом фондов (коэффициент дифференциации доходов). Анализ показывает, что за период с 2000 по 2021 год коэффициент Джини на территории России в целом увеличился на 2,9%, а на территории Дальневосточного региона – на 7,4%, что свидетельствует о более неравномерном распределении доходов в ДФО. При этом наивысший темп роста неравномерного распределения доходов наблюдался в Амурской области (+21,0%), самый низкий – в Еврейской автономной области (+0,7%). Аналогичные тенденции демонстрирует динамика коэффициента фондов (дифференциации доходов), величина которого за исследуемый пери- од на территории ДФО возросла на 20,4% (в РФ – на 7,4%). При этом самый высокий темп увеличения коэффициента фондов, так же как и коэффициента Джини, характерен для Амурской области (+47,6%), в Еврейской автономной области коэффициент уменьшился на 4,7%. Эти данные могут свидетельствовать, с одной стороны, о росте степени социального расслоения общества, с другой – об увеличении доли населения с низкими доходами при отсутствии повышения доли населения с высокими доходами. Социальноэкономическая дифференциация населения и рост его социального расслоения на территории ДФО, как и РФ в целом, происходили неравномерно и с различной интенсивностью, наиболее выраженной в 2001–2010 гг., различия между Дальневосточным регионом и РФ в целом статистически значимы (табл. 5).

Это заключение подтверждается материалами, характеризующими степень неравномерного распределения доходов населения и социального расслоения в субъектах ДФО. В частности, самый высокий уровень индекса концентрации доходов (0,410) наблюдается в Чукотском автономном округе, характеризующемся высоким уровнем ВРП и денежных доходов населения, следовательно, более выраженной степенью их неравномерного распределения, а самый низкий – в Еврейской автономной области (0,329), имеющей низкий уровень ВРП, денежных доходов жителей, как следствие, высокую долю населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Аналогичные тенденции наблюдаются и при оценке степени

Таблица 5. Статистические критерии различий показателей социально-экономической дифференциации населения ДФО и РФ за период 2000–2021 гг.

|

Статистические показатели и критерии |

Коэффициент Джини |

Коэффициент фондов |

||

|

ДФО |

РФ |

ДФО |

РФ |

|

|

Значение показателя |

0,38 ± 0,00 |

0,41 ± 0,00 |

12,45 ± 0,29 |

15,50 ± 0,23 |

|

Стандартное отклонение (σ) |

0,01 |

0,01 |

1,28 |

1,03 |

|

Коэффициент вариации, % |

3,84 |

2,34 |

10,30 |

6,65 |

|

t-критерий Стьюдента |

212,22 |

8,24 |

||

|

p-value |

0,0000 |

0,0000 |

||

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2000–2021: стат. сборник / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru дифференциации доходов населения в регионе, выраженной коэффициентом фондов. В целом коэффициент Джини на территории Дальневосточного региона (0,379) на 7,3% ниже, чем в РФ (0,409 в 2021 году), а коэффициент фондов (12,4) на 18,4% ниже соответствующих значений РФ (15,2). Следует отметить, что между коэффициентами Джини и коэффициентами фондов на территории региона существует прямая сильная корреляционная связь (r = 0,995).

Степень статистической зависимости между показателями продолжительности жизни населения и социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа

Результаты анализа отражают значительную дифференциацию как по показателям продолжительности жизни, так и по основным показателям социально-экономического развития регионов. При этом корреляционный анализ не выявил линейной зависимости продолжительности жизни населения региона от исследуемых социально-экономических факторов (величина среднедушевых денежных доходов населения, величина среднедушевого ВРП, уровень бедности – удельный вес населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, степень социально-экономической дифференциации населения: коэффициент Джини и коэффициент фондов). В целях проведения объективной оценки параметров корреляционного анализа и исключения влияния на его результаты других факторов, в частности пандемии, исследование проведено в различные периоды: в 2019 году (до пандемии COVID-19), в 2021 году и в среднем за 2000–2021 гг. с использованием различных методов оценки коэффициентов корреляции. Однако в каждом периоде полученные результаты являются идентичными (табл. 6), регистрируя отсутствие статистически значимой связи (p > 0,05) и корреляционной зависимости показателей продолжительности жизни от уровня социально-экономического развития региона, характеризуемого данными индикаторами.

В связи с этим возникает вопрос, почему в России зависимость ожидаемой продолжительности жизни от экономического положения региона практически отсутствует? Полагаем, что в субъектах РФ с более высоким душевым ВРП более высокий уровень среднедушевого дохода, а следовательно, неравенство населения по уровню дохода имеет большие значения. Весьма высокие доходы у небольшой части населения повышают среднедушевой доход в регионе, но мало влияют на ожидаемую продолжительность жизни.

Добывающие отрасли экономики богатых субъектов РФ вносят наибольший вклад в их ВРП. Поэтому на Дальнем Востоке сложилась пара-

Таблица 6. Результаты корреляционного анализа зависимости продолжительности жизни населения ДФО от социально-экономических факторов

|

Период исследования |

Коэффициенты корреляции Пирсона и их статистическая значимость |

Социально-экономические детерминанты |

||||

|

ВРП |

денежные доходы |

уровень бедности |

коэффициент Джини |

коэффициент фондов |

||

|

2019 год |

r |

0,1166 |

-0,0893 |

0,0081 |

0,3174 |

0,2943 |

|

(до пандемии) |

p-value |

0,7652 |

0,8193 |

0,9883 |

0,4053 |

0,4420 |

|

2021 год |

r |

0,5680 |

-0,3196 |

0,0585 |

0,1033 |

0,0414 |

|

p-value |

0,1106 |

0,4019 |

0,8811 |

0,7914 |

0,9158 |

|

|

В среднем |

r |

-0,2371 |

-0,3977 |

0,0478 |

-0,0782 |

-0,0524 |

|

за 2000–2021 гг. |

p-value |

0,5390 |

0,2892 |

0,9027 |

0,8413 |

0,8935 |

Сокращения и условные обозначения: r – коэффициент корреляции Пирсона; p – уровень статистической значимости. Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2000–2021: стат. сборник / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru доксальная ситуация, когда высокому уровню финансовой обеспеченности соответствуют низкие показатели продолжительности жизни населения. Например, на территории ДФО первые строчки в ранжированном ряду субъектов по уровню ВРП и уровню бедности населения занимают Чукотский автономный округ, Магаданская и Сахалинская области, однако по уровню продолжительности жизни населения они далеко не первые, а Чукотский автономный округ традиционно является аутсайдером. В связи с этим отсутствие выраженной взаимосвязи ВРП и ОПЖ, по мнению экспертов, отражает слабость проводимой социально-экономической политики, когда достижения экономического роста фактически мало ориентированы на повышение уровня и качества жизни населения российских регионов (Каткова, Рыбальченко, 2020).

Наряду с этим корреляционный анализ между показателями динамики социальноэкономических параметров региона и показателями продолжительности жизни населения ДФО демонстрирует их выраженную взаимосвязь (табл. 7), что вполне закономерно и объяснимо: в течение последних двух десятилетий наблюдался активный рост практически всех индикаторов соци- ально-экономического развития как региона, так и на уровне РФ в целом, а показатели продолжительности жизни имели позитивную динамику в период с 2006 по 2019 год (в анализ не были включены Республика Бурятия и Забайкальский край, вошедшие в состав ДФО только в 2018 году).

В частности, зависимость между динамикой уровня бедности и динамикой продолжительности жизни населения ДФО характеризуется средней силы обратной связью (r = -0,6521 при p < 0,001). Степень корреляционной зависимости между динамикой уровня бедности и продолжительности жизни населения варьирует от незначительно выраженной в Еврейской автономной области (r = -0,3766) до сильной обратной связи в Хабаровском крае (r = -0,7972 при p < 0,001); на территориях Чукотского автономного округа и Еврейской автономной области эта зависимость статистически незначима.

Наиболее выраженная зависимость на территории ДФО наблюдается между динамикой денежных доходов населения и динамикой продолжительности жизни. Она проявляется прямой сильной корреляционной связью (r = 0,9521), варьирующей от средней степени в Чукотском автономном округе (r = 0,6339)

Таблица 7. Результаты корреляционного анализа показателей динамики ожидаемой продолжительности жизни и социально-экономических показателей в субъектах Дальневосточного федерального округа за период 2000–2021 гг.

|

Субъект ДФО |

Социально-экономические показатели |

|||||||||

|

ВРП |

денежные доходы |

уровень бедности |

коэффициент Джини |

коэффициент фондов |

||||||

|

r |

p |

r |

p |

r |

p |

r |

p |

r |

p |

|

|

Республика Саха (Якутия) |

0,8995 |

P < 0,001 |

0,9547 |

P < 0,001 |

-0,5448 |

0,0087 |

0,5545 |

0,0074 |

0,5990 |

0,0041 |

|

Камчатский край |

0,8794 |

P < 0,001 |

0,9155 |

P < 0,001 |

-0,7291 |

0,0001 |

0,1234 |

0,5844 |

0,4316 |

0,0507 |

|

Приморский край |

0,8770 |

P < 0,001 |

0,9485 |

P < 0,001 |

-0,7447 |

P < 0,001 |

0,7088 |

0,0002 |

0,6692 |

0,0009 |

|

Хабаровский край |

0,8851 |

P < 0,001 |

0,9482 |

P < 0,001 |

-0,7972 |

P < 0,001 |

0,1135 |

0,6151 |

0,1980 |

0,3897 |

|

Амурская область |

0,7872 |

P < 0,001 |

0,9090 |

P < 0,001 |

-0,7751 |

P < 0,001 |

0,9315 |

P < 0,001 |

0,8979 |

P < 0,001 |

|

Магаданская область |

0,7865 |

P < 0,001 |

0,8701 |

P < 0,001 |

-0,5755 |

0,0050 |

0,0665 |

0,7668 |

0,1755 |

0,4466 |

|

Сахалинская область |

0,9286 |

P < 0,001 |

0,9304 |

P < 0,001 |

-0,6630 |

0,0007 |

0,5701 |

0,0056 |

0,6724 |

0,0008 |

|

Еврейская автономная область |

0,8605 |

P < 0,001 |

0,8792 |

P < 0,001 |

-0,3766 |

0,0841 |

-0,3024 |

0,1714 |

-0,2090 |

0,3632 |

|

Чукотский автономный округ |

0,6627 |

0,0019 |

0,6339 |

0,0015 |

-0,0035 |

0,9874 |

0,0712 |

0,7526 |

0,4703 |

0,0314 |

|

ДФО |

0,9184 |

P < 0,001 |

0,9521 |

P < 0,001 |

-0,6521 |

0,0010 |

0,5836 |

0,0054 |

0,5880 |

0,0050 |

|

РФ |

0,8723 |

P < 0,001 |

0,9406 |

P < 0,001 |

-0,6513 |

0,0010 |

0,4549 |

0,0382 |

0,4208 |

0,0574 |

Условные обозначения: r – коэффициент корреляции Пирсона; p – уровень статистической значимости. Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2000–2021: стат. сборник / Росстат.

до сильной корреляционной связи (r = 0,9547) на территории Республики Саха (Якутия) при статистически значимых значениях показателей (p < 0,001). Сила корреляционной связи между динамикой величины ВРП и динамикой продолжительности жизни в субъектах ДФО несколько меньше, но и она характеризует высокую степень зависимости между данными параметрами, коэффициенты корреляции которых варьируют от +0,7865 в Магаданской области до +0,8995 в Республике Саха (Якутия), за исключением Чукотского автономного округа, сила корреляционной зависимости в котором характеризуется как средняя (r = +0,6627 при p = 0,0019). Причем на территории ДФО эта зависимость более значительна по сравнению с территорией РФ в целом (r = 0,9184 и r = 0,8723 соответственно при p < 0,001).

Другие социально-экономические факторы, в частности индикаторы дифференциации и концентрации доходов (коэффициенты Джини и фондов), оказывают различное влияние на динамику показателей продолжительности жизни населения в субъектах Дальневосточного федерального округа, порой разнонаправленное. При этом влияние динамики индикаторов социально-экономической дифференциации населения на динамику показателей продолжительности жизни на территории ДФО также более выражено, чем в РФ в целом. Эти и другие данные подтверждены результатами корреляционнорегрессионного анализа показателей динамики ОПЖ и социально-экономических показателей в субъектах Дальневосточного федерального округа (табл. 8).

Таблица 8. Результаты корреляционно-регрессионного анализа показателей динамики ожидаемой продолжительности жизни и социально-экономических показателей в субъектах Дальневосточного федерального округа за период 2000–2021 гг.

|

Субъект ДФО |

Социально-экономические детерминанты ожидаемой продолжительности жизни |

|||||||||||

|

ВРП |

среднедушевые денежные доходы |

уровень бедности населения |

||||||||||

|

r |

t |

R2 |

A |

r |

t |

R2 |

A |

r |

t |

R2 |

A |

|

|

Республика Саха (Якутия) |

0,901 |

9,279 |

0,811 |

1,3% |

0,955 |

14,343 |

0,911 |

1,0% |

-0,545 |

2,905 |

0,297 |

1,4% |

|

p < 0,001 |

p < 0,001 |

p = 0,009 |

||||||||||

|

Камчатский край |

0,880 |

8,267 |

0,774 |

1,3% |

0,916 |

10,180 |

0,838 |

1,1% |

-0,729 |

4,764 |

0,532 |

1,1% |

|

p < 0,001 |

p < 0,001 |

p < 0,001 |

||||||||||

|

Приморский край |

0,878 |

8,214 |

0,771 |

1,4% |

0,948 |

13,385 |

0,900 |

1,0% |

-0,745 |

4,990 |

0,555 |

1,2% |

|

p < 0,001 |

p < 0,001 |

p < 0,001 |

||||||||||

|

Хабаровский край |

0,887 |

8,580 |

0,786 |

1,6% |

0,948 |

13,348 |

0,899 |

1,1% |

-0,797 |

5,905 |

0,635 |

2,1% |

|

p < 0,001 |

p < 0,001 |

p < 0,001 |

||||||||||

|

Амурская область |

0,789 |

5,735 |

0,622 |

2,1% |

0,909 |

9,754 |

0,826 |

1,4% |

-0,775 |

5,485 |

0,601 |

2,3% |

|

p < 0,001 |

p < 0,001 |

p < 0,001 |

||||||||||

|

Магаданская область |

0,787 |

5,709 |

0,620 |

2,1% |

0,870 |

7,894 |

0,757 |

1,5% |

-0,576 |

3,147 |

0,331 |

2,8% |

|

p < 0,001 |

p < 0,001 |

p = 0,005 |

||||||||||

|

Сахалинская область |

0,930 |

11,341 |

0,865 |

1,3% |

0,929 |

11,253 |

0,864 |

1,4% |

-0,658 |

3,908 |

0,433 |

3,1% |

|

p < 0,001 |

p < 0,001 |

p < 0,001 |

||||||||||

|

Еврейская автономная область |

0,862 |

7,611 |

0,743 |

1,7% |

0,879 |

8,252 |

0,773 |

1,5% |

-0,377 |

1,818 |

0,142 |

3,4% |

|

p < 0,001 |

p < 0,001 |

p = 0,084 |

||||||||||

|

Чукотский автономный округ |

0,624 |

3,568 |

0,389 |

3,1% |

0,634 |

3,665 |

0,402 |

3,0% |

-0,003 |

0,011 |

0,000 |

4,6% |

|

p = 0,002 |

p = 0,001 |

p = 0,990 |

||||||||||

|

ДФО |

0,920 |

10,510 |

0,847 |

1,2% |

0,952 |

13,920 |

0,906 |

0,9% |

-0,652 |

3,847 |

0,425 |

2,8% |

|

p < 0,001 |

p < 0,001 |

p = 0,001 |

||||||||||

|

РФ |

0,881 |

8,311 |

0,775 |

1,5% |

0,941 |

12386 |

0,885 |

1,0% |

-0,651 |

3,839 |

0,424 |

2,6% |

|

p < 0,001 |

p < 0,001 |

p = 0,001 |

||||||||||

Условные обозначения: r – коэффициент корреляции; t – критерий Стьюдента; R2 – коэффициент детерминации; A – средняя ошибка аппроксимации; p – уровень статистической значимости.

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2000–2021: стат. сборник / Росстат.

Среди субъектов ДФО особое положение занимают Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область, на территориях которых зависимость продолжительности жизни от динамики показателей социально-экономического развития не определяется или статистически незначима. Следовательно, на этих территориях ДФО уровни смертности и продолжительности жизни населения в большей степени определяются комплексом других факторов, скорее всего, связанных с особенностями демографического и антропогенного развития и социальными условиями жизни населения.

Выводы

Показатели ожидаемой продолжительности жизни населения на территории Дальневосточного федерального округа за период 2000–2021 гг. характеризуются разнонаправленной, но в целом положительной динамикой (+6,5%), наиболее выраженной в 2006–2019 гг. (+12,2%), при абсолютном приросте 8,6 года за период с 1999 по 2019 год. Однако ее уровень в среднем на 2,6 года меньше, чем в РФ в целом. Результаты анализа позволили выявить выраженную дифференциацию показателей продолжительности жизни населения и социально-экономического развития в субъектах Дальневосточного федерального округа и их динамики, определяемую особенностями и значительными раз-

ЛИТЕРАТУРА личиями уровня социально-экономического потенциала регионов.

В рамках корреляционного анализа не выявлена линейная зависимость продолжительности жизни населения от исследуемых социально-экономических факторов (величина среднедушевого ВРП, величина среднедушевых денежных доходов населения, уровень бедности – удельный вес населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, коэффициент Джини и коэффициент фондов), что свидетельствует о наличии других факторов, оказывающих влияние на продолжительность жизни населения.

Результаты корреляционного и корреляционно-регрессионного анализа зависимости между динамикой социально-экономических параметров региона и динамикой показателей продолжительности жизни населения ДФО демонстрируют их выраженную статистически значимую связь.

Установленные особенности корреляционных связей продолжительности жизни населения в каждом субъекте Дальневосточного федерального округа и особенностей социально-экономического развития позволяют определить основные направления деятельности по укреплению общественного здоровья населения и демографическому развитию с учетом социальноэкономической, демографической и географической специфики территории.

Андреев Е.М., Школьников В.М. (2018). Связь между уровнями смертности и экономического развития в России и ее регионах // Демографическое обозрение. Т. 5. № 1. С. 6–24.

Асулян О.Л. (2012). Региональная дифференциация уровня смертности в Российской Федерации // Экономика, статистика и информатика. № 6 (2). С. 23–28.

Бойцов С.А., Самородская И.В., Семенов В.Ю. (2016). Влияние медицинских и немедицинских факторов на смертность населения: экономические факторы // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. Т. 24. № 6. С. 335–339.

Бойцов С.А., Самородская И.В., Семенов В.Ю. (2017). Влияние медицинских и немедицинских факторов на смертность населения: социальные факторы // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. Т. 26. № 6. С. 336–339.

Вишневский А.Г. (2014). Смертность в России: несостоявшаяся вторая эпидемиологическая революция // Демографическое обозрение. Т. 1. № 4. С. 5–40.

Каткова И.П., Рыбальченко С.И. (2020). Преждевременная смертность и ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения в контексте задач национального развития России // Народонаселение. Т. 23. № 4. С. 83–92. DOI: 10.19181/population.2020.23.4.8

Минакир П.А., Исаев А.Г., Найден С.Н. (2022). Экономическое развитие и социальная динамика на Дальнем Востоке России: сценарный прогноз // Регионалистика. Т. 9. № 6. С. 23–36. URL: http://dx.doi.org/10.14530/reg.2022.6.23

Минакир П.А., Найден С.Н. (2021). Развитие экономики Дальнего Востока России: эффекты государственной политики. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН. 208 с.

Молчанова Е.В. (2011). Исследование факторов, влияющих на смертность населения в России, с помощью методов математической статистики // Перспективы науки. № 5 (20). С. 73–77.

Найден С.Н. (2020). Социальный потенциал регионов Дальнего Востока: пространственный разрыв // Регионалистика. Т. 7. № 6. С. 66–83. URL: http://dx.doi.org/10.14530/reg.2020.6.66

Пастухова Е.Я., Морозова Е.А., Челомбитко А.Н. (2019). Взаимосвязь социально-экономических факторов и различных причин смертности населения региона // Фундаментальные исследования. № 6. С. 121–125.

Полянская Е.В. (2023). Анализ демографических тенденций Дальневосточного региона (на примере Амурской области) // Проблемы развития территории. Т. 27. № 3. С. 99–112. DOI: 10.15838/ptd.2023.3.125.7

Ревич Б.А., Кузнецова Т.Л., Харькова М.А., Подольная О.В. (2019). Экономические факторы дифференциации российских мегаполисов по уровню смертности // Социальные аспекты здоровья населения. Т. 65. № 3. С. 5. DOI: 10.21045/2071-5021-2019-65-3-5

Розмаинский И.В., Татаркина А.С. (2018). Неверие в будущее и негативные инвестиции в капитал здоровья в современной России // Вопросы экономики. № 1. С. 128–150.

Рыбаковский О.Л., Судоплатова В.С., Таюнова О.А. (2017). Потенциал снижения смертности населения России // Социологические исследования. № 3 (395). С. 29–42.

Самородская И.В., Барбараш О.Л., Кондрикова Н.В., Бойцов С.А. (2017). Взаимосвязь социальноэкономических факторов и показателей смертности населения // Профилактическая медицина. Т. 20. № 1. С. 10–14.

Семенова В.Г., Окунев В.В., Антонюк О.Б., Евдокушкина Г.Н. (2012). Возрастные и нозологические особенности смертности населения России на фоне западноевропейских государств в 1990–2009 гг. // Социальные аспекты здоровья населения. № 2 (26). URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/415/30/lang.ru

Чащин В.П., Аскаров Р.А., Лакман И.А., Аскарова З.Ф. (2020). Интегральная оценка влияния социальноэкономических, экологических факторов на общую смертность населения // Экология человека. № 4. С. 4–11.

Chaturvedi N., Jarrett J., Shipley M.J., Fuller J.H. (1998). Socioeconomic gradient in morbidity and mortality in people with diabetes: Cohort study findings from the Whitehall Study and the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. BMJ, 316 (7125), 100-105. DOI: 10.1136/bmj.316.7125.100

Deshpande R., Uttarkar V. (2023). Life expectancy using data analytics. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET), 11 (IV), 972–978. DOI: 10.22214/ijraset.2023.20140

Galea S., Tracy M., Hoggatt K.J., DiMaggio C., Karpati A. (2011). Estimated deaths attributable to social factors in the United States. American Journal of Public Health, 101 (8), 1456–1465.

Silcocks P.B.S., Jenner D.A., Reza R. (2001). Life expectancy as a summary of mortality in a population: Statistical considerations and suitability for use by health authorities. Epidemiol. Community Health, 55, 38–43.

Waldron Н. (2007). Trends in mortality differentials and life expectancy for male social security-covered workers, by socioeconomic status. Social Security Bulletin, 67 (3), 1–28.

Wang J., Jia S. (2021). How does pollution impact life expectancy in China? Evidence from prefecture-level cities. Environmental Science and Pollution Research, 28 (15), 19456–19465.

Список литературы Социально-экономические градиенты и детерминанты продолжительности жизни населения на территории Дальнего Востока

- Андреев Е.М., Школьников В.М. (2018). Связь между уровнями смертности и экономического развития в России и ее регионах // Демографическое обозрение. Т. 5. № 1. С. 6–24.

- Асулян О.Л. (2012). Региональная дифференциация уровня смертности в Российской Федерации // Экономика, статистика и информатика. № 6 (2). С. 23–28.

- Бойцов С.А., Самородская И.В., Семенов В.Ю. (2016). Влияние медицинских и немедицинских факторов на смертность населения: экономические факторы // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. Т. 24. № 6. С. 335–339.

- Бойцов С.А., Самородская И.В., Семенов В.Ю. (2017). Влияние медицинских и немедицинских факторов на смертность населения: социальные факторы // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. Т. 26. № 6. С. 336–339.

- Вишневский А.Г. (2014). Смертность в России: несостоявшаяся вторая эпидемиологическая революция // Демографическое обозрение. Т. 1. № 4. С. 5–40.

- Каткова И.П., Рыбальченко С.И. (2020). Преждевременная смертность и ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения в контексте задач национального развития России // Народонаселение. Т. 23. № 4. С. 83–92. DOI: 10.19181/population.2020.23.4.8

- Минакир П.А., Исаев А.Г., Найден С.Н. (2022). Экономическое развитие и социальная динамика на Дальнем Востоке России: сценарный прогноз // Регионалистика. Т. 9. № 6. С. 23–36. URL: http://dx.doi.org/10.14530/reg.2022.6.23

- Минакир П.А., Найден С.Н. (2021). Развитие экономики Дальнего Востока России: эффекты государственной политики. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН. 208 с.

- Молчанова Е.В. (2011). Исследование факторов, влияющих на смертность населения в России, с помощью методов математической статистики // Перспективы науки. № 5 (20). С. 73–77.

- Найден С.Н. (2020). Социальный потенциал регионов Дальнего Востока: пространственный разрыв // Регионалистика. Т. 7. № 6. С. 66–83. URL: http://dx.doi.org/10.14530/reg.2020.6.66

- Пастухова Е.Я., Морозова Е.А., Челомбитко А.Н. (2019). Взаимосвязь социально-экономических факторов и различных причин смертности населения региона // Фундаментальные исследования. № 6. С. 121–125.

- Полянская Е.В. (2023). Анализ демографических тенденций Дальневосточного региона (на примере Амурской области) // Проблемы развития территории. Т. 27. № 3. С. 99–112. DOI: 10.15838/ptd.2023.3.125.7

- Ревич Б.А., Кузнецова Т.Л., Харькова М.А., Подольная О.В. (2019). Экономические факторы дифференциации российских мегаполисов по уровню смертности // Социальные аспекты здоровья населения. Т. 65. № 3. С. 5. DOI: 10.21045/2071-5021-2019-65-3-5

- Розмаинский И.В., Татаркина А.С. (2018). Неверие в будущее и негативные инвестиции в капитал здоровья в современной России // Вопросы экономики. № 1. С. 128–150.

- Рыбаковский О.Л., Судоплатова В.С., Таюнова О.А. (2017). Потенциал снижения смертности населения России // Социологические исследования. № 3 (395). С. 29–42.

- Самородская И.В., Барбараш О.Л., Кондрикова Н.В., Бойцов С.А. (2017). Взаимосвязь социально-экономических факторов и показателей смертности населения // Профилактическая медицина. Т. 20. № 1. С. 10–14.

- Семенова В.Г., Окунев В.В., Антонюк О.Б., Евдокушкина Г.Н. (2012). Возрастные и нозологические особенности смертности населения России на фоне западноевропейских государств в 1990–2009 гг. // Социальные аспекты здоровья населения. № 2 (26). URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/415/30/lang.ru

- Чащин В.П., Аскаров Р.А., Лакман И.А., Аскарова З.Ф. (2020). Интегральная оценка влияния социально-экономических, экологических факторов на общую смертность населения // Экология человека. № 4. С. 4–11.

- Chaturvedi N., Jarrett J., Shipley M.J., Fuller J.H. (1998). Socioeconomic gradient in morbidity and mortality in people with diabetes: Cohort study findings from the Whitehall Study and the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. BMJ, 316 (7125), 100-105. DOI: 10.1136/bmj.316.7125.100

- Deshpande R., Uttarkar V. (2023). Life expectancy using data analytics. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET), 11 (IV), 972–978. DOI: 10.22214/ijraset.2023.20140

- Galea S., Tracy M., Hoggatt K.J., DiMaggio C., Karpati A. (2011). Estimated deaths attributable to social factors in the United States. American Journal of Public Health, 101 (8), 1456–1465.

- Silcocks P.B.S., Jenner D.A., Reza R. (2001). Life expectancy as a summary of mortality in a population: Statistical considerations and suitability for use by health authorities. Epidemiol. Community Health, 55, 38–43.

- Waldron Н. (2007). Trends in mortality differentials and life expectancy for male social security-covered workers, by socioeconomic status. Social Security Bulletin, 67 (3), 1–28.

- Wang J., Jia S. (2021). How does pollution impact life expectancy in China? Evidence from prefecture-level cities. Environmental Science and Pollution Research, 28 (15), 19456–19465.