Социально-экономические индикаторы депривации малообеспеченного населения в российском регионе (на примере Пензенской области)

Автор: Кошарная Галина Борисовна, Каримова Людмила Федоровна, Корж Наталья Владимировна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы

Статья в выпуске: 3 (108) т.27, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальность проблемы социально-экономической депривации обусловлена тем, что отсутствие внимания к решению данного вопроса может привести к проявлению недовольства как отдельного индивидуума, так и социальных групп, что будет способствовать угрозе устойчивости российского социума. В связи с этим в целях сохранения стабильности общества необходимо исследование малообеспеченного населения и социально-экономических факторов его депривации. Целью исследования является определение социально-экономических индикаторов депривации малообеспеченного населения в Пензенском регионе. Материалы и методы. Для осуществления поставленной цели проведены исследования, ориентированные на выявление различных форм депривации малообеспеченного населения и уровня жизни бедных в современном российском обществе. Исследование включало использование количественных и качественных методов, а также материалы вторичных исследований. В статье проанализированы данные опроса 2018 г. среди малообеспеченного населения Пензенского региона. В работе применялся метод фокус-групп, а также системный и сравнительный анализ, анализ статистических данных. Результаты исследования. Проанализирована проблема социально-экономической депривации в Пензенском регионе, выделены ее индикаторы и виды. Обсуждение в фокус-группе выявило основной фактор экономической депривации -неравенство распределения доходов в современном обществе. Таким образом, выполненное исследование доказало, что причины бедности регионального социума связаны с экономической депривацией (низкая оплата труда, отсутствие работы). Проведенный опрос позволил определить стратегии малообеспеченного населения по выходу из сложного материального положения. Обсуждение и заключение. Депривация населения является проблемой государственного масштаба. Для решения данного вопроса необходимо анализировать особенности каждого субъекта Российской Федерации в отдельности, выявлять причины и факторы, приводящие к лишениям отдельных категорий населения, разрабатывать меры по преодолению бедности в стране и в регионе. Полученные результаты могут помочь государственным и муниципальным органам власти в решении вышеуказанной проблемы.

Социальное неравенство, социальная и экономическая депри-вация, индикаторы депривации, малообеспеченное население, уровень жизни, прожиточный минимум, бедность

Короткий адрес: https://sciup.org/147222823

IDR: 147222823 | УДК: 316.334.2(470.40) | DOI: 10.15507/2413-1407.107.027.201903.554-571

Текст научной статьи Социально-экономические индикаторы депривации малообеспеченного населения в российском регионе (на примере Пензенской области)

Введение. Трансформационные процессы в современной России не только кардинально изменили социально-экономическую ситуацию в стране, но и внесли огромные перемены в жизнь каждой семьи и отдельного человека в частности.

Неустойчивость социальной сферы современного российского общества привела к резкому расслоению населения нашей страны по материальному признаку. Кроме структурных изменений в российском обществе большое влияние на население страны оказал глобальный финансово-экономический кризис и его последствия, в результате чего значительная доля населения ощутила усиление депривации во многих сферах.

Все вышеперечисленные факторы привели к тому, что для многих современных семей стало очень сложно поддерживать привычный образ жизни. Социально-экономическая ситуация, складывающаяся в российском социуме, способствует росту депривации отдельных категорий населения. Депривация имеет как экономическую, так и социальную основу. Для российского населения данное явление наблюдается преимущественно в социальной сфере, прежде всего в сферах труда, страховой медицины, образования, пенсионного обеспечения, предоставления социальных льгот, требующих мобилизации всех жизненных ресурсов.

Понятие «депривация» означает лишение или нужду в чем-либо. Экономическая депривация проявляется в вынужденном отказе от потребления материальных благ или услуг, которые необходимы личности для удовлетворения ее базовых потребностей. Социальную депривацию следует рассматривать как процесс лишения социальных благ или необходимых жизненных условий, влекущих за собой социальную неудовлетворенность, которая может выражаться в социальном недовольстве и проявляться в росте социальной напряженности и социального протеста.

Для России проблема борьбы с бедностью является очень актуальной. В послании Федеральному Собранию РФ в феврале 2019 г. В. В. Путин отметил, что за чертой бедности в нашей стране по официальной статистике остаются 19 млн чел. В связи с этим Правительству РФ было предложено разработать меры предупреждающего характера. В качестве механизма решения данной проблемы Президент РФ предложил использование социального контракта. В данном случае такая форма поддержки предполагает индивидуальный подход к каждой конкретной ситуации, в зависимости от необходимой нужды: трудоустройство, переквалификация, организация подсобного хозяйства или собственного дела и т. д.

Выявление лишений, которые испытывают малообеспеченные категории населения, позволит разработать меры по их поддержке и оказанию им адресной помощи. Для того чтобы иметь возможность помогать малоимущим гражданам, необходимо узнать, в чем конкретно они нуждаются. В связи с этим целью настоящего исследования явилось определение социально-экономических индикаторов депривации бедного населения на основе социологического анализа социально-экономического положения малообеспеченного населения Пензенского региона.

Обзор литературы. В начале ХХ в. проблемой социально-экономических лишений и неравными жизненными условиями различных слоев населения детально занимались П. Сорокин 1, М. Вебер2 и др.

В рамках структурного функционализма в работах Дж. Дэвиса3 депривация рассматривалась как следствие социального структурирования общества. М. Янтти и Ш. Данцигер понимали депривацию как несовпадение целей, стратегий и результатов достижения межгруппового поведения [1]. В работах Р. Дарендорфа 4, Л. Козера5 проблема депривации анализируется как одна из причин социального конфликта.

В социологическую терминологию понятие депривации было введено в начале ХХ в. английским социологом П. Таунсендом. Согласно его трактовке, депривация представляет собой наблюдаемое и доказуемое бездоходное положение индивида, семьи или группы на фоне общества. Депривация представляет собой как субъективное, так и объективное состояние обездоленности, связанное с постоянным неудовлетворением основных для индивидуума и его семьи потребностей. Испытывая состояние лишения, личность сравнивает свое материальное положение не только с положением других членов общества, но и с принятыми стандартами качества и уровня жизни в конкретном социуме. При повышении благосостояния общества в целом повышаются стандарты жизни всех социальных слоев, следовательно, растет угроза депривации наименее успешных категорий населения6. П. Таунсенд выдвинул концепцию относительной депривации. Социолог считал, что «люди относительно депривированы тогда, когда они не в силах обеспечить себе достойные условия жизни вообще или в значительной степени –

питание, условия для отдыха, стандарты и услуги, – которые позволили бы им участвовать во взаимодействиях, вести себя привычным образом для стандартного общества» [2].

В последние годы отмечается рост внимания исследователей к уровню депривации малообеспеченного населения, а также анализу ее индикаторов, набору лишений, затрагивающих различные стороны жизни индивидуума и его семьи. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что явление бедности, ее причины, последствия вызывали интерес во все времена как у зарубежных, так и у отечественных ученых.

Бедность как один из критериев измерения депривации рассматривается в книге Р. Уайта «Measuring Multidimensional Poverty and Deprivation» [3]. Всесторонний анализ многомерной депривации в США после Великой рецессии с 2008 по 2013 г. провели Ш. Дхонгде, Р. Хавеман [4]. Б. Нолан, К. Т. Уилан изучили, какую роль показатели неденежной депривации играют в борьбе с бедностью и социальной изоляцией во всем Европейском союзе [5].

Анализ работ зарубежных авторов позволяет сделать вывод, что депривация как особое состояние в первую очередь связано с бедностью.

Различным формам депривации в отечественной социологии посвящены работы С. Е. Котлярова 7, К. Муздыбаева [6], отражающие набор лишений как отдельного индивидуума, так и его семьи. Важнейшую роль играют исследования В. А. Аникина [7], М. К. Горшкова [8; 9], З. Т. Голенковой8, Н. Е. Тихоновой9, посвященные анализу депривации в рамках социального и экономического неравенства. В частности, М. К. Горшковым анализируется проблема общественных неравенств как одна из глобальных проблем современности. По мнению автора, неравенства представляют собой специфическую форму социальной дифференциации, предопределяющей различия жизненных условий индивидов и социальных групп и опосредующей разные возможности удовлетворения ими актуальных потребностей и интересов [8].

Выявлению уровня и качества жизни посвящены труды С. А. Айвазяна [10], Н. Е. Тихоновой, Н. М. Давыдовой, И. П. Поповой [11]. Проблема бедности в современном российском обществе и способы ее оценки рассмотрены в публикациях С. В. Мареевой [12], Л. Т. Печеной, С. В. Толкачевой, И. Е. Домарева [13], Л. С. Ржаницыной [14], Е. Д. Слободенюк [15]. Проблемы изучения качества жизни населения и регулирования бедности являются одними из центральных тем социального менеджмента. Например, разработке новых подходов к изучению феномена бедности посвящена статья Н. Н. Ивашиненко, Л. А. Миграновой, М. Л. Теодоровича [16]. Авторы предлагают использовать партисипаторный подход, который, объединяя в себе наиболее эффективные международные наработки, позволяет разрабатывать базу для долгосрочных исследовательских проектов, обеспечивающих процессы разработки стратегий преодоления бедности.

В исследованиях С. В. Полутина и В. В. Козина [17] поднимались вопросы о социальной дифференциации молодого поколения в России. Феномен маргинала в городской среде освещен в работе Т. М. Дадаевой [18].

Несмотря на то, что проблема депривации является актуальной для любого общества и находит свое отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых, вопрос определения социально-экономических индикаторов депривации отдельных категорий населения остается еще недостаточно исследованным в отечественной научной литературе, что и определило выбор темы статьи.

Материалы и методы. В процессе исследования был проведен анализ работ по проблеме депривации зарубежных и отечественных ученых. Базой для рассмотрения данного вопроса послужила официальная информация, публикуемая Федеральной службой государственной статистики.

Для того чтобы выявить причины и возможные пути выхода из состояния депривации малообеспеченного населения, было проведено социологическое исследование среди населения города и области. Эмпирической базой проведенного исследования выступили результаты репрезентативного опроса, проведенного в 2018 г. в Пензенской области среди малообеспеченного населения региона. Для массового опроса малообеспеченного населения региона была разработана анкета. Общий объем выборки составил 526 респондентов.

В связи с тем, что количественные методы не могут выявить причины оценок респондентов в рамках рассматриваемой проблемы, были использованы качественные методы. Информация качественного характера была получена в рамках фокус-групп (n = 8), которые были проведены среди молодежи г. Пензы в возрасте от 18 до 23 лет в декабре 2018 г. Для этих целей был разработан гайд проведения фокус-групп. Неформализованный анализ позволил выявить индивидуальные мнения и взгляды на проблему депривации в Пензенском регионе.

Результаты исследования. Состояние населения, его социальнополитические установки формируются в зависимости от тех проблем, с которыми оно сталкивается. Данные проблемы являются индикаторами социально-экономического развития страны. Одна из таких проблем – депривация различных категорий населения. Депривацию следует по-

^Об РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 27, № 3, 2019 нимать как социальный процесс потери или лишения возможностей по удовлетворению жизненно необходимых потребностей отдельного человека либо его семьи в целом.

Результаты фокус-групп показали, что большинство молодых людей понимают под социальной депривацией некое социальное неравенство между людьми, которое мешает человеку общаться и функционировать с другими людьми, а также его изолированность от общества. Фактором экономической депривации является неравномерность распределения доходов в современном обществе. Так, нами было получено следующее определение: «Экономическая депривация – это неравенство в материальных благах, неполное потребление или отказ в удовлетворении каких-либо материальных благ и услуг, различия в материальном достатке, неравномерных доходах и распределении затрат и, как следствие, разделение современного общества на богатых и бедных» (респондент А., жен., 21 год).

Для измерения депривации социологи используют метод лишений, основанный на сравнении материального положения человека или семьи с определенными стандартами, принятыми в конкретном социуме. На выработку стандартов жизни влияет временной период, территория, социально-экономическое развитие региона и т. д. Однако данные критерии относительны. Метод лишений применяется для измерения доступности питания, услуг системы образования и здравоохранения, качества жилищных условий, безопасности жизни и имущества, занятости и условий труда, обеспеченности средствами коммуникации и др. [19, с. 164].

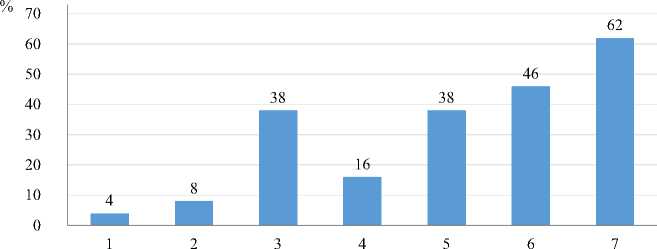

Результаты проведенного исследования среди малообеспеченного населения показали: чаще всего (62 %) респонденты ощущают лишения, связанные с неравенством доходов своей семьи, что соответствует их социальному положению в обществе. 46 % опрошенных лишены доступа к медицинским услугам и врачебной помощи, что приводит к плохому состоянию здоровья малообеспеченного населения. 38 % респондентов чувствуют неравенство в жилищных условиях, которое проявляется либо в его отсутствии вообще, либо в наличии в собственности квартиры гостиничного типа. Лишения, связанные с возможностями приумножения человеческого капитала посредством доступа к образованию индивидуума и его семьи, ощущают лишь 16 % респондентов, а 38 % отметили ограничения, связанные с положением на рынке труда, выражающиеся в отсутствии достойных рабочих мест. Неравенство в досуговых возможностях ощущают лишь 8 % населения и только 4 % опрошенных не испытывают неравенства вообще (рис. 1).

Результаты фокус-групп еще раз подтвердили данные анкетного опроса. Во-первых, как и опрошенные респонденты, молодежь из фокус-групп полагает, что большинство населения испытывают экономическую депри-

-

1. Не испытываю неравенство / I do not experience inequality

-

2. Лишения в досуговых возможностях / Deprivation in leisure opportunities

-

3. Неравенство на рынке труда / Labor market inequality

-

4. Лишения в доступе к образованию / Deprivation in access to education

-

5. Неравенство жилищных условий / Housing inequality

-

6. Лишения в доступе к медицинским услугам / Deprivation in access to medical services

-

7. Неравенство доходов / Income inequality

Р и с. 1. Оценка испытываемых лишений и неравенства различных аспектов жизни семьи респондента (в процентах от числа опрошенных, n = 526)10

F i g. 1. Assessment of the experienced deprivation and inequality in various aspects of the respondent’s family life (percentage of the number of respondents, n = 526)

вацию: «Я считаю, что население подвержено материальным лишениям, так как в настоящее время в жизни россиян наблюдается неравенство как в уровне жизни, так и в качестве предоставляемых услуг» (респондент К., жен., 18 лет); «Экономическая депривация и социальная друг с другом взаимосвязаны. В современном мире без денег никуда, только при наличии высокого материального благополучия человек может позволить себе качественное образование и медицинское обслуживание. В связи с этим возникает необходимость больше трудиться для получения более высокого дохода» (респондент Н., жен., 22 года) .

Во-вторых, среди основных индикаторов депривации выступают разница в доходах: «В современном обществе все больше проявляется неравномерное распределение доходов и ограничение в удовлетворении потребностей. Многие семьи не могут позволить себе элементарных вещей» (респондент В., муж., 21 год); «Экономическая депривация

- выражается в неравенстве по доходам. Ограничение в возможностях приводит к росту неравенства в обществе. Для отдельных категорий населения характерно неполное потребление, отказ в каких-либо материальных благах, услугах. Все это приводит к невозможности удовлетворять жизненно-важные потребности» (респондент Б., жен., 22 года).

Депривация тесно связана с такими категориями, как уровень жизни, бедность, социальное неравенство, социальная стратификация, качество жизни населения.

Уровень жизни является одним из важнейших индикаторов депривации. Чем ниже уровень жизни, тем сильнее степень депривированности отдельного индивидуума и его семьи. Результаты социологического исследования позволили выявить основные причины бедности в Пензенском регионе. Одной из основных проблем, приводящих к трудному материальному положению, является длительная безработица. Так считают около 20 % респондентов в каждой возрастной категории. Молодежь полагает, что бедное материальное положение связано с нежеланием менять привычный образ жизни, с пассивностью и ленью (25,3 %), низкой квалификацией и уровнем образования (8,4) и невыплатой заработной платы (9,2 %). Все возрастные группы старше 35 лет выделили еще два важных фактора, которые оказывают влияние на материальное положение индивида и членов его семьи: невыплаты заработной платы (14,0 %) и плохое состояние здоровья / болезнь (20,5 %). Чем старше респонденты, тем больше они уверены, что болезнь и невыплата заработной платы приводят к плохому материальному положению.

Для определения реального уровня жизни населения страны необходимо применять комплексный подход, учитывая результаты абсолютного и относительного подходов [20, с. 133].

Для определения уровня бедности в России используется понятие «прожиточный минимум». Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. По данным Росстата, величина прожиточного минимума в 2019 г. в среднем по России составляет 10 213 руб. в месяц (11 310 руб. – на трудоспособного человека, 8 615 руб. – на пенсионера и 10 302 руб. – на ребенка); для Пензенского региона средний прожиточный минимум равен 8 744 руб.11.

Для России данные цифры являются недостаточными, так как стоимость услуг ЖКХ растет с каждым годом. Кроме того, большинство населения ощущают острую потребность в постоянном приеме лекарственных средств. Это лишь часть необходимого каждому гражданину ежемесячного минимума. Следовательно, установленная величина про- житочного минимума не покрывает жизненно необходимых расходов отдельных групп населения.

Результаты фокус-групп свидетельствуют, что молодые люди оценивают величину прожиточного минимума негативно и считают ее недостаточной: «На мой взгляд, величина прожиточного минимума ориентирована не на здоровую нацию, так как если не отказывать себе в еде, то нужно отказаться от всего остального (одежда, жилье). А если необходимо приобрести что-то из одежды, то нужно ограничивать себя или даже отказаться от еды, что не свойственно для здорового трудоспособного населения» (респондент В., жен., 19 лет); «Я считаю, что на прожиточный минимум сегодня может прожить лишь взрослый человек в сельской местности, так как [там] на продуктах питания и коммунальных платежах можно серьезно сэкономить» (респондент А., жен., 21 год); «Меня величина прожиточного минимума загоняет в тупик, так как в молодом возрасте хочется получить достойное образование» (респондент К., муж., 23 года).

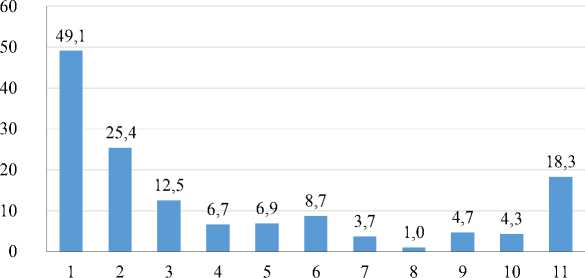

Как уже было отмечено, малообеспеченное население испытывает лишения в различных областях. В рамках исследования респонденты обозначили основные направления преодоления бедности, которые помогли бы улучшить их материальное положение (рис. 2).

Люди разных поколений имеют разные ценностные установки и, ориентируясь на них, выбирают различные жизненные стратегии. Кто-то готов активно менять свою жизнь к лучшему, кто-то готов пассивно смириться с существующим положением [21, с. 40]. Стратегии по выходу из сложного материального положения меняются в зависимости от возраста. Так, молодое поколение для пополнения своего бюджета готово работать сверхурочно или по совместительству (в возрастной категории от 20 до 24 лет – 13,6 %, от 25 до 34 лет – 41,8 % респондентов). Еще один выход из трудного материального состояния молодые люди видят в переквалификации для возможности получить более выгодные условия труда (от 20 до 24 лет – 16,1 %, от 25 до 34 лет – 51,6 %). Респонденты в возрасте от 20 до 24 лет готовы заниматься торговлей продуктами, выращенными самостоятельно. Трудоспособная молодежь в возрасте от 25 до 34 лет, которая уже столкнулась с проблемами трудоустройства и невозможности найти себе применение, готова уехать из региона, сменить место жительства (38,9 %). У опрошенных старше 35 лет наблюдаются другие стратегии выхода из сложного материального положения. Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет продают накопленное имущество (44,5 %), работают на нескольких работах (41,8), в крайнем случае готовы сменить место жительства (38,9 %). Работа по совместительству в нескольких местах (25,5 %), использование разовых, временных подработок (22,2), продажа накопленного имущества

-

1. Обеспечение себя сельскохозяйственными продуктами / Providing oneself with agricultural products

-

2. Использование разовых и временных подработок / Occasional and temporary employment

-

3. Сверхурочная работа, совместительство на основном месте работы / Working overtime, side jobs at the main place of work

-

4. Работа по совместительству в нескольких местах / Working part-time in several places

-

5. Продажа продуктов, выращенных самостоятельно / Selling self-grown products

-

6. Переквалификация для смены работы / Retraining for a job change

-

7. Продажа накопленного имущества / Selling one’s prorerty

-

8. Сдача в наем недвижимости, использование процентов от сбережений / Letting one’s property, spending the savings interest earned

-

9. Займ денежных средств / Cash loan

-

10. Смена места жительства / Changing one’s place of residence

-

11. Нежелание что-то менять / Reluctance to change anything

Р и с. 2. Основные направления деятельности малообеспеченного населения для улучшения своего материального положения (в процентах от числа опрошенных, n = 526)

F i g. 2. The main activities of the low-income population to improve their financial situation (percentage of the number of respondents, n = 526)

(22,2 %) – данные направления деятельности характерны для возрастной категории от 45 до 54 лет. Люди старшего возраста (55–64 года), кроме продажи накопленного имущества (33,3 %), обеспечивают себя сельскохозяйственными продуктами (19,4 %) и продают их (15,8 %).

Анализ данных показал, что население в лишениях чаще всего видит экономическую основу, так отсутствие высокого дохода ограничивает доступ к определенным благам. Однако, как было замечено, молодежь экономическую депривацию очень тесно связывает с социальной. Со- циально-экономические процессы приводят не только к расслоению общества по материальному признаку, но и по социальной успешности. Для этих категорий населения присущи обособление, низкая социальная мобильность, неизменность положения в обществе. Осознание такого положения приводит к формированию у индивидуума агрессивных тенденций в поведении, что может сопровождаться недовольством, протестами в отношении сложившегося социального порядка. Учитывая вышесказанное, еще раз подтверждается необходимость комплексного подхода к решению проблем депривации малообеспеченных категорий населения.

Обсуждение и заключение. Последствия социально-экономических процессов отражаются на жизни общества. Рассматривая уровень жизни населения нашей страны в целом или отдельно взятые ее регионы, можно понять взаимодействие разных форм депривации, их механизмов, условий, при которых они усиливают или, напротив, нейтрализуют друг друга.

Результаты исследований, проведенных в Пензенской области, показали, что население региона в большей степени испытывает экономическую депривацию. Наиболее острые лишения в регионе проявляются в разнице доходов населения, невозможности получить хорошую работу, качественные услуги, в первую очередь медицинские. Если следовать указам Президента РФ, то правительство региона должно индивидуально определить набор преодоления лишений для конкретной семьи или индивида. Для кого-то это будет улучшение жилищных условий, возможность получать качественные медицинские услуги, кому-то необходима помощь в трудоустройстве и т. д.

Результаты социологического опроса малообеспеченных граждан позволяют сделать вывод, что в борьбе с бедностью в регионе необходимо первым делом создавать дополнительные рабочие места, оказывать активную помощь в организации собственного дела (особенно молодому населению). Правительство региона должно обратить внимание на работодателей, которые не выплачивают заработную плату своим работникам либо выплачивают в неполном объеме. Центру занятости населения следует разработать программы по переквалификации населения, которые будут направлены на подготовку востребованных и конкурентоспособных специалистов на региональном рынке труда.

В целом анализ ответов респондентов показал, что население нацелено на изменение своего материального положения. Для этого большинство (49,1 %) опрошенных занимаются сельскохозяйственными работами, чтобы обеспечить себя выращенными продуктами; четвертая часть (25,4 %) респондентов прибегают к различным видам подработок.

При оценке депривации и выработке мер по ее снижению необходимо учитывать ее виды (абсолютную и относительную). Под абсолютной депривацией следует понимать невозможность для индивидуума или

- его семьи удовлетворить свои базовые потребности из-за отсутствия или недостатка материальных средств и социальных ресурсов. Относительная депривация характеризуется как субъективно воспринимаемое несовпадение ценностных ожиданий в отношении условий и качества жизни, которые, по мнению конкретного индивидуума, он заслуживает по справедливости, и тех благ, которые он имеет в реальности.

Таким образом, выделение социально-экономических индикаторов депривации необходимо на основе комбинированного подхода, который можно охарактеризовать через понятие множественной депривации, отражающее комплекс показателей неравного доступа к общественным благам в разных областях. Так, низкий доход может сопровождаться плохим качеством продуктов питания, низким качеством жилья, слабым состоянием здоровья, некачественными услугами здравоохранения и образования.

Основные положения и выводы, изложенные в статье, могут быть полезны при разработке региональных федеральных программ по преодолению депривации малообеспеченного населения, повышению их материального благополучия и адаптационного потенциала. Материалы статьи могут быть использованы в учебно-методической работе при подготовке и проведении курсов социологии, социальной работы.

В заключение следует отметить, что в рамках данной темы необходимо дальнейшее исследование таких вопросов, как уровень и качество жизни малообеспеченного населения, степень депривированности населения в современном российском обществе, факторы риска депривации малообеспеченного населения, особенности проявления и социальноэкономические индикаторы депривации малообеспеченного населения в региональном социуме.

Список литературы Социально-экономические индикаторы депривации малообеспеченного населения в российском регионе (на примере Пензенской области)

- Jantti M., Danziger Sh. Income Poverty in Advanced Countries // Handbook of Income Distribution. 2000. Vol. 1. Pp. 309-378. 10.1016/ S1574-0056(00)80009-3 DOI: 10.1016/S1574-0056

- Townsend P. The International Analysis of Poverty. New York: Harvester Wheatsceaf, 1993. 304 p. DOI: 10.4324/9781315835099

- White R. Multidimensional Poverty and Deprivation: An Introduction // Measuring Multidimensional Poverty and Deprivation. Global Perspectives on Wealth and Distribution / R. White (eds). Palgrave Macmillan, Cham, 2017. Pp. 1-6. DOI: 10.1007/978-3-319-58368-6_1

- Dhongde S., Haveman R. Multi-Dimensional Deprivation in the U.S. // Social Indicators Research. 2017. Vol. 133, issue 2. Pp. 477-500. DOI: 10.1007/s11205-016-1379-1

- Nolan B., Whelan C. Т. Poverty and Social Exclusion Indicators in the European Union: The Role of Non-Monetary Deprivation Indicators // Reducing Inequalities / R. Carmo, C. Rio, M. Medgyesi (eds). Palgrave Macmillan, Cham, 2018. Pp. 97-114. DOI: 10.1007/978-3-319-65006-7_7