Социально-экономические особенности устойчивого развития сельских территорий Северо-Кавказского федерального округа

Автор: Кащаев Игорь Валентинович, Криулина Елена Николаевна, Кащаев Андрей Игоревич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 9, 2022 года.

Бесплатный доступ

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) исторически имеет сельскохозяйственную специализацию в связи с благоприятным климатом, экономическими и другими условиями. В регионе сосредоточен не только значительный природно-ресурсный потенциал (земля, вода, оптимальные климатические и погодные условия), но и человеческий капитал с исторически устоявшимися сельскохозяйственными традициями. В то же время аграрное производство здесь существенно уступает в показателях экономической эффективности другим регионам страны, несмотря на свои конкурентные преимущества. При этом здесь сложилась достаточно высокая дифференциация результативности аграрной экономики. Целью настоящей статьи является исследование специфики социально-экономических проблем развития сельских территорий и поиск путей их решения на примере Северо-Кавказского федерального округа. Дана оценка структуры аграрного производства региона по категориям хозяйств, установлено преобладание их малых форм. Обоснован вывод о том, что важнейшим социальным институтом сельских территорий региона, способным обеспечить динамичность их развития, является индивидуально-семейное сельскохозяйственное производство. Вместе с тем основным условием повышения социально-экономической результативности сельского развития выступает эффективная реализация потенциалов многоукладности аграрной экономики и ресурсов территории.

Устойчивое развитие, сельские территории, структура аграрного производства, устойчивость, сельское хозяйство

Короткий адрес: https://sciup.org/149140869

IDR: 149140869 | УДК: 338.431.7:631.16(470.627.67) | DOI: 10.24158/tipor.2022.9.11

Текст научной статьи Социально-экономические особенности устойчивого развития сельских территорий Северо-Кавказского федерального округа

В условиях трансформационного развития российской экономики, обусловленного внешним давлением со стороны западных стран, роль сельского хозяйства как основной отрасли экономики сельских территорий Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) значительно возросла. По состоянию на 01.01.2022 года регион занимает немногим более 1 % территории страны, на которой проживает свыше 6,8 % населения России1. Удельный вес сельских жителей в общей численности населения вдвое превышает средний уровень по России (25,3 %) и составляет от 40,8 % в Ставропольском крае, доходя до 62,4 % в Чеченской Республике. При этом средний возраст сельского населения в СКФО не достигает 35 лет (среднероссийский показатель – 40,6). Сельские поселения занимают почти 88 % от общего количества муниципальных образований округа2. Отличительной особенностью региона является самый высокий уровень рождаемости в стране и прогрессивный тип воспроизводства населения. СКФО отличается выгодным экономико-географическим местоположением, имеет возможности активного использования геотермальных, солнечных, ветровых возобновляемых источников энергии, а также благоприятные природно-климатические условия для производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции.

Основной сферой приложения труда в большинстве субъектов СКФО является сельское хозяйство. Доля добавленной стоимости отрасли в валовом региональном продукте округа превышает 15,5 % (в среднем по России – 4,3 %). По субъектам этот показатель колеблется от 11,1 % в Чеченской Республике до 19,4 % – в Карачаево-Черкесской Республике. Округ производит 8,5 % объема валовой продукции сельского хозяйства России, обеспечивает свыше 37 % российского сбора урожая винограда, более 17 % – овощей, 10 % – зерновых и зернобобовых культур и почти 44 % от общероссийского объема производства шерсти3. Негативное влияние на социально-экономическое развитие СКФО в целом оказывают: уровневая асимметрия в разрезе отдельных субъектов, дотационность бюджетов, низкая отдача от имеющихся ресурсов, высокий процент малоэффективных и низкотоварных хозяйств населения в аграрном секторе экономики, значительный процент граждан с денежными доходами ниже прожиточного минимума (Ушачев, 2017; Криулина, Оганян, 2020).

СКФО объединяет различные территориально-хозяйственные системы, дифференцированные по различным критериям: природно-климатическим условиям, экологии, культурно-историческим особенностям, системам населения, демографической ситуации, уровню социально-экономического развития. В зависимости от рельефа местности и обусловленного им климата выделяются низкогорные (преимущественно степные) с умеренно жарким климатом, среднегорные – с умеренно континентальным климатом, высокогорные – с умеренно холодным климатом. Аграрное производство СКФО имеет ярко выраженную специфику, обусловленную высотной поясностью и связанной с ней вертикальной зональностью. Половину территории занимает горная система Большого Кавказа, почти 70 % общей площади составляют горы и предгорья (Криулина, Оганян, 2020; Криулина и др., 2021). Система расселения, экономическое развитие и жизнеспособность отдельных сельских поселений во многом определяются их районированием по рельефу и природным особенностям (горная и равнинная части). В результате для высокогорных населенных пунктов округа характерно множество экономических, социальных, инфраструктурных и экологических проблем, которые усугубляются неразвитостью промышленности, что приводит к минимальному притоку инвестиций в основной капитал и слабому развитию торговли. На структуру и тенденции развития сельского хозяйства влияют географические и ментальные особенности населения, уровень экономического развития территории (Криулина, Оганян, 2020; Брылев, Турчаева, 2020).

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сельскохозяйственное производство в СКФО осуществляют 4 468 сельскохозяйствен- ных организаций, в том числе 809 крупных и 3 493 малых их форм, 25 509 крестьянских (фермерских) хозяйств, 11 199 индивидуальных предпринимателей, 1 751,1 тыс. личных хозяйств населения и 1 217 некоммерческих объединений граждан1.

Высокая доля сельского населения, а также наличие 11,3 млн га сельскохозяйственных угодий (5,8 % общероссийской площади) и 5,4 млн га пашни (4,6 %) позволяют агропромышленному комплексу макрорегиона производить 8,4 % объема валовой сельскохозяйственной продукции России, из которых 8,5 % составляет продукция растениеводства, а 8 % – животноводства (табл. 1)2.

Таблица 1 - Удельный вес продукции сельского хозяйства субъектов СКФО в общероссийском производстве, 2020 г., %

|

Субъект |

Сельскохозяйственная продукция |

Продукция растениеводства |

Продукция жи вотно водства |

|

РФ |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

СКФО |

8,3 |

8,5 |

8,0 |

|

Республика Дагестан |

2,3 |

2,2 |

2,5 |

|

Республика Ингушетия |

0,2 |

0,1 |

0,3 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

1,0 |

1,1 |

1,0 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

0,5 |

0,4 |

0,6 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

0,6 |

0,6 |

0,6 |

|

Чеченская Республика |

0,6 |

0,4 |

0,7 |

|

Ставропольский край |

3,1 |

3,7 |

2,3 |

По субъектам округа внутриотраслевая структура сельского хозяйства сложилась неоднозначно. Явный приоритет растениеводства отмечается лишь в Ставропольском крае, в других субъектах относительно большее развитие получило животноводство, особенно в Республике Дагестан, Республике Ингушетии, Чеченской Республике.

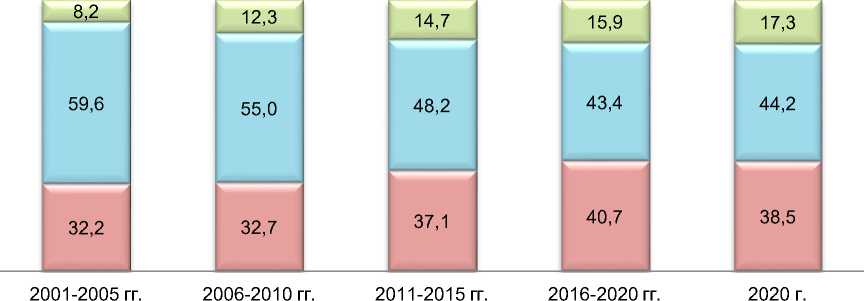

Отличительной чертой сельского хозяйства СКФО является преобладание доли индивидуального сектора в общем объеме продукции, производимой в регионе. В масштабах страны в высокотоварном секторе наблюдается смещение занятости в сторону крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и предпринимателей, в регионах СКФО эта тенденция более выражена. В длительной динамике структура производства продукции сельского хозяйства СКФО значительно изменилась (рис. 1)3.

Сельскохозяйственные организации Хозяйства населения Крестьянские (фермерские) хозяйства

Рисунок 1 - Структура производства продукции сельского хозяйства СКФО по категориям хозяйств за 2О01-2020 гг., %

Доля сельскохозяйственных организаций (СО) увеличилась с 32,2 % до 38,5 % (на 6,3 пунктов). Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств вырос вдвое – с 8,2 до 17,3 %. Существенные структурные изменения отмечены по хозяйствам населения (ЛХН), доля которых в валовом производстве продукции за 20 лет снизилась с 59,6 до 44,2 % (на 15,4 пунктов)4.

Хозяйства населения, преимущественно низкотоварные, играют второстепенную роль в продовольственном обеспечении населения и служат страховкой в кризисные периоды, когда их значение резко возрастает. Однако рассредоточение значительной части производства между этими хозяйствами на современном этапе малоэффективно без их включения в кооперацию и интеграционное сотрудничество с крупным бизнесом.

В 2020 г. в структуре сельскохозяйственной продукции СКФО в разрезе категорий производителей наибольший удельный вес приходился на хозяйства населения – 44,2 % (среднероссийский показатель составлял 27,4 %). Доля организаций в структуре сельскохозяйственного производства в целом по РФ приближалась к 60 %, в СКФО она была значительно ниже – 38,5 %. Соответственно, на крестьянские (фермерские) хозяйства приходилось 14,3 и 17,3 % общего производства сельхозпродукции. Отметим высокую вариабельность данного показателя. Если в Ставропольском крае крупнотоварное производство занимает 66,7 %, то в Республике Дагестан на него приходилось лишь 13,6 %. Здесь доминировали хозяйства населения – 77,5 %. В КабардиноБалкарской Республике 40,7 % в структуре продукции сельского занимали крестьянские (фермерские) хозяйства (табл. 2)1.

Таблица 2 - Объем и структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в разрезе субъектов СКФО, 2020 г.

|

Наименование |

Все категории хозяйств, млрд руб. |

Объем, млрд руб. |

Удельный вес, % |

||||

|

СО |

ЛХН |

КФХ, ИП |

СО |

ЛХН |

КФХ, ИП |

||

|

РФ |

6 110,8 |

3 560,9 |

1 676,5 |

873,4 |

58,3 |

27,4 |

14,3 |

|

СКФО |

504,4 |

194,2 |

222,8 |

87,4 |

38,5 |

44,2 |

17,3 |

|

Республика Дагестан |

141,4 |

19,2 |

109,6 |

12,6 |

13,6 |

77,5 |

8,9 |

|

Республика Ингушетия |

11,4 |

1,9 |

5,8 |

3,7 |

16,7 |

51,2 |

32,1 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

61,4 |

17,1 |

19,3 |

25,0 |

27,8 |

31,5 |

40,7 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

31,5 |

10,5 |

13,3 |

7,7 |

33,5 |

42,4 |

24,1 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

39,1 |

13,4 |

18,4 |

7,3 |

34,2 |

47,1 |

18,7 |

|

Чеченская Республика |

33,3 |

7,8 |

20,4 |

5,1 |

23,4 |

61,2 |

15,4 |

|

Ставропольский край |

186,3 |

124,3 |

36,0 |

26,0 |

66,7 |

19,4 |

13,9 |

Анализ информации, представленной в таблице 2, позволяет сделать вывод о резко выраженной многоукладности сельского хозяйства региона. При этом производство отдельных видов продукции высоко дифференцировано. Возделывание зерновых преимущественно сосредоточено в сельскохозяйственных организациях, в то время как основные животноводческие отрасли и овощеводство устойчиво закрепились в хозяйствах населения.

Сложившуюся сельскохозяйственную структуру большинства национальных республик допустимо назвать этноэкономикой, поскольку для нее традиционно характерно сильное сопротивление организационным и институциональным изменениям, тенденция к сохранению основ экономики, неформальные нормы и методы экономического поведения, широкая экстенсивная занятость, преобладание ремесел, высокий уровень ручного надомного труда, низкая социальная и пространственная мобильность населения, неразвитость социального и экономического взаимодействия, изолированность сообществ и домохозяйств (Криулина, Оганян, 2020; Арзуманян, 2019).

Особенностью этноэкономики Северо-Кавказского федерального округа является индивидуально-семейное сельскохозяйственное производство, которое коррелирует с ментальными установками, национальными особенностями, традиционным образом жизни и хозяйствования населения, а его развитию способствует большая средняя численность населения, домохозяйство и наличие большого количества многодетных семей. Мировой опыт показывает, что территории с преобладанием этноэкономики являются наименее развитыми и в основном выступают адресатами различного рода финансовой и иной поддержки. Это в полной мере относится к субъектам Северо-Кавказского федерального округа, большинство которых на протяжении последних тридцати лет является высокодотационными регионами РФ (Криулина, Оганян, 2020; Устойчивое развитие территорий …, 2021).

В таблице 3 представлены значения результатов сельхоздеятельности субъектов СКФО, при расчете которых использован показатель медианы, наиболее объективно характеризующий совокупность изучаемых данных2.

Таблица 3 - Усредненные значения финансовых результатов сельскохозяйственной деятельности субъектов СКФО, 2020 г.

|

Субъекты |

Число предприятий, тыс. юр. л. |

Средняя выручка, млн руб. |

Доля в общей выручке СКФО, % |

Средняя прибыль, млн руб. |

Доля в общей прибыли СКФО, % |

|

РФ |

89,6 |

55,5 |

х |

10,5 |

х |

|

СКФО |

7,3 |

28,5 |

100,0 |

3,6 |

100,0 |

|

Республика Дагестан |

3,3 |

5,6 |

8,8 |

1,7 |

21,7 |

|

Республика Ингушетия |

0,2 |

10,7 |

1,0 |

1,7 |

1,3 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

0,9 |

17,0 |

7,4 |

3,5 |

12,0 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

0,5 |

15,8 |

3,4 |

2,2 |

3,7 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

0,7 |

21,0 |

7,6 |

4,9 |

14,0 |

|

Чеченская Республика |

0,2 |

4,3 |

1,9 |

0,3 |

1,0 |

|

Ставропольский край |

1,5 |

96,1 |

70,0 |

11,8 |

68,1 |

Обращают на себя внимание крайне низкие значения приведённых показателей и сравнительно небольшое число организаций отрасли, хотя в среднем на один федеральный округ в стране приходится более 10 тысяч юридических лиц сельского хозяйства. Средняя выручка на одну организацию в СКФО вдвое ниже среднероссийского уровня, а средняя прибыль – меньше почти в 3 раза. Это означает, что результативность труда в субъектах округа существенно отстает от показателей страны. Внутри региона разница тоже весьма заметна. Наибольшую долю в выручке и сумме прибыли занимает Ставропольский край, соответственно 70 и 68,1 %, вторую позицию – Республика Дагестан. Однако разница между показателями субъектов – более чем 4 раза.

С различиями в соотношениях между крупным, средним и малым аграрным бизнесом связана дифференциация региональной структуры денежных доходов населения СКФО. Так, доля оплаты труда колеблется от 22,3 % в Республике Дагестан до 49,6 % – в Ставропольском крае. Удельный вес социальных трансфертов наиболее высок в Чеченской Республике – 27,2 %, что объясняется структурой семей и многодетностью. Практически для всех субъектов округа характерна высокая доля доходов, официально не учитываемых статистикой в их общей структуре, значительно превышающая среднероссийский уровень – 12,6 %. В 2021 г. свыше 7,2 % денежных доходов населения СКФО составили поступления из этих источников. В результате с доходов жителей СКФО уплачивается в 4 раза меньше налогов в сравнении со средним значением по РФ (Кащаев, Криулина, 2022).

Виды деятельности с официально не учитываемых статистикой доходов (распространены повсеместно на территории СКФО): сельское хозяйство (хозяйства населения), жилищное строительство (строительство частных жилых домов, ремонт жилых домов и квартир), туризм (размещение в частном секторе на всех туристских территориях СКФО).

Территории (кластеры), на которых сконцентрированы производства, доходы от деятельности которых не учитываются официальной статистикой (теневая экономика) на территории СКФО представлены: обувным (Республика Дагестан), трикотажным (основное сосредоточено в Карачаево-Черкесской Республике, в меньших объемах – Кабардино-Балкарской Республике и Ставропольском крае), мебельным производством (Республика Дагестан, Республика Северная Осетия – Алания), производством меховых изделий (Ставропольский край), алкогольной продукции (Республика Северная Осетия – Алания), строительных материалов (Республики Дагестан и Ингушетия).

Острейшей проблемой СКФО, разрешение которой могло бы улучшить экономическую ситуацию, является безработица и миграция населения. Наиболее напряженная ситуация на рынке труда сложилась в Республике Ингушетии, где уровень безработицы самый высокий в Российской Федерации (в 2017 г. –27 %, в 2020 г. – 31,2 %). Самым благополучным в этом отношении регионом остается Ставропольский край – уровень безработицы здесь составил 7,2 % в 2020 году, этот показатель близок к среднему по России – 6,1 %. Уровень безработицы на селе значительно выше, чем в городе, причем более половины стоящих на учете – молодежь1.

Численность экономически активного населения СКФО, по данным выборочных обследований рабочей силы в 2020 г., увеличилась и составила 4 591,9 тыс. чел. или 46,4 % общей численности населения округа (в 2010 году – 4 357,5 чел. или 47,1 % соответственно)1. Показатель уровня занятости населения в СКФО самый низкий среди федеральных округов Российской Федерации как по полу, так и по виду поселений и составляет 51,4 %. C 2010 года показатель по округу снизился на 1,9 пунктов (по РФ – на 0,5 пунктов)2.

В республиках потребность работодателей в работниках крайне низкая. Так, заявленная в органы службы занятости населения, она составляет всего 47 тыс. чел. (самый низкий показатель среди федеральных округов РФ). Однако нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения на 100 заявленных вакансий, в СКФО составляет 631 чел., что в среднем в 10 раз выше соответствующего значения любого федерального округа3.

Таким образом, ситуация на рынке сельского труда СКФО характеризуется как абсолютно трудоизбыточная. Проблемы с безработицей в сельской местности вызваны:

– увеличением трансакционных издержек в связи со спецификой территориального размещения населения и рабочих мест;

– задержкой внедрения потребительских инноваций в сельской местности, их относительно низкой социальной и инфраструктурной развитостью;

– снижением занятости в сельской местности;

– ростом структурной безработицы в аграрных регионах.

Демографическая ситуация в СКФО принципиально отличается от ситуации в других федеральных округах РФ. Несмотря на снижение числа рождений в последние годы, СКФО, в отличие от всех остальных федеральных округов, демонстрирует естественный демографический прирост (+4,8) против (–4,7 в РФ)4.

На протяжении исследуемого периода в регионе продолжается отток населения. В 2020 году в округ прибыло 170 тыс. человек (из них 78,8 % выбрали местом жительства Ставропольский край, Республику Дагестан и Чеченскую Республику); выехало 178 тыс. человек, в основном тех же субъектов5.

Исключение составляет Республика Ингушетия, где в последние годы наблюдается рост миграции. Северо-Кавказский регион является своего рода «перекрёстком» интенсивных миграционных потоков. Отличительной чертой выступает отток населения, вызванный безработицей и низким уровнем жизни. По интенсивности общей миграции населения на 1 000 человек постоянного населения среди федеральных округов России СКФО занимает последнее, восьмое, место. Трудовая миграция оказывает значительное влияние на численность экономически активного населения, поэтому управлять миграционными процессами должно государство. В целях прекращения оттока граждан из региона необходимо создание новых рабочих мест и условий, способствующих повышению качества жизни населения. Это не только разрешит проблему безработицы и обеспечит приток квалифицированных кадров, но и даст импульс к развитию экономики округа в целом (Меренкова и др., 2019).

Таким образом, для обеспечения перспективных потребностей отрасли с точки зрения численности и стоимости трудовых ресурсов СКФО их доступность выше, чем в среднем по РФ, но ряд ограничений является фактором структурной безработицы на селе.

По мировым стандартам, доля бедного населения, то есть с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, не должна превышать 10 %. Однако в некоторых республиках округа данный показатель в 2–3 раза превышает нормативный. В 2021 году среди субъектов, входящих в СКФО, наиболее высокий уровень бедности наблюдался в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках1.

Основным источником формирования средств на социальное обеспечение является бюджет. В таблице 4 приведены показатели, характеризующие сумму социальных расходов консолидированного бюджета субъектов СКФО, их долю в суммарных расходах2. Кроме того, представлена информация о месте, занимаемом каждым регионом СКФО в общероссийском рейтинге.

Таблица 4 – Социальная ориентированность бюджетов СКФО, 2020 год

|

Место в общероссийском рейтинге |

Субъект |

Социальные расходы консолидированного бюджета на 1 жителя, тыс. руб. |

Изменение социальных расходов консолидированного бюджета на 1 жителя, % |

Доля социальных расходов в суммарных расходах консолидированного бюджета, % |

|

РФ |

66,4 |

21,6 |

62,4 |

|

|

57 |

Республика Дагестан |

53.5 |

50,0 |

72,2 |

|

11 |

Республика Ингушетия |

72.4 |

49,3 |

81,1 |

|

44 |

Кабардино-Балкарская Республика |

56,2 |

48,1 |

73,1 |

|

56 |

Карачаево-Черкесская Республика |

53,6 |

26,4 |

66,5 |

|

32 |

Республика Северная Осетия-Алания |

59.1 |

30,1 |

71,4 |

|

8 |

Чеченская Республика |

82,5 |

33,5 |

80,4 |

|

58 |

Ставропольский край |

48,6 |

22,6 |

69,7 |

В целом по РФ в 2020 г. на долю расходов по социальным статьям приходилось 62,4 % суммарных трат консолидированных бюджетов всех субъектов РФ. В СКФО эта доля колебалась от 66,5 % в Карачаево-Черкесской Республике до 81,1 % в Республике Ингушетии3. Причем только в двух из семи регионов округа сумма социальных расходов на одного жителя превышала средний уровень по России. В Ставропольском крае она оказалась на 17,8 тыс. рублей меньше среднего показателя по России. В структуре социальных расходов наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 22,8 %; на расходы по статье «Социальная политика» приходится 21,3 %, на здравоохранение – 12,9 %4.

Проведенное исследование позволило выявить проблемы обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий Северо-Кавказского федерального округа (Инвестиционный климат Ставропольского края и направления по его укреплению …, 2005; Устойчивое развитие территорий …, 2021; Ушачев, 2017). Среди них:

-

– значительные колебания динамики рентабельности сельскохозяйственной деятельности субъектов СКФО;

-

– межрегиональная дифференциация финансовых результатов в сельском хозяйстве;

-

– низкая адаптивность отрасли к изменениям природно-экономических условий хозяйствования;

-

– общая тенденция к снижению уровня финансовых результатов и рентабельности;

-

– проблемы трудоизбыточности и низких доходов, ведущие к росту сельской бедности в СКФО;

-

– существенные межотраслевые различия – средняя рентабельность растениеводства в округе в два раза выше, чем животноводства;

-

– падение спроса со стороны сельхозпроизводителей на дешевую и неквалифицированную рабочую силу;

-

– поступательному развитию аграрной отрасли округа препятствует крайне низкая доходность сельского хозяйства;

-

– минимально необходимый уровень рентабельности для обеспечения условий расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве должен составлять не менее 30 %;

-

– фактический уровень рентабельности в аграрном секторе экономики СКФО в 2020 г. находится на уровне 16,7 % (в России – 18,6 %);

-

– рентабельность «вытягивается» за счет субсидий и растет темпами, не превышающими инфляцию;

-

– сельхозпроизводителям не всегда удается своевременно обновлять технику, осваивать новые технологии;

-

– низкая социально-экономическая устойчивость сельских территорий;

-

– бюджетная поддержка приводит к замедлению воспроизводственных процессов в экономике регионов.

-

– сложность долгосрочного планирования аграрной политики, обеспечивающей устойчивый рост эффективности производства.

-

– долгосрочность перспектив преодоления социально-экономических проблем.

В условиях экстремального агрессивного внешнего западного воздействия на российскую экономику и общество необходимо объективно диагностировать проблемы функционирования села и аграрной экономики, корректировать программы регионального развития с учетом возможности эффективного использования потенциала сельскохозяйственного разнообразия в макрорегионе. Перспективными направлениями являются: диверсификация сельской экономики СКФО на основе использования фактора трудоизбыточности как главной движущей силы социально-экономического развития сельских территорий региона и целенаправленная поддержка индивидуально-семейного сельскохозяйственного производства органами власти всех уровней и хозяйствующими субъектами территорий СКФО. Считаем, что только после укрепления на этой основе агропромышленного комплекса округа его субъекты, наряду с другими регионами страны, смогут активно участвовать в современных процессах социально-экономического развития.

Список литературы Социально-экономические особенности устойчивого развития сельских территорий Северо-Кавказского федерального округа

- Арзуманян М.С. Устойчивое развитие сельских территорий // Азимут научных исследований: Экономика и управление. 2019. Т. 8, № 4 (29). С. 57-60.

- Брылев А.А., Турчаева И.Н. Методологические аспекты исследования устойчивого развития сельских территорий // АПК: Экономика, управление. 2020. № 10. С. 76-94.

- Инвестиционный климат Ставропольского края и направления по его укреплению / А.В. Тенищев [и др.] // Россия: экономические проблемы в условиях глобализации. Ставрополь, 2005. С. 202-205.

- Кащаев И.В., Криулина Е.Н. Концептуальные механизмы повышения устойчивости сельскохозяйственной деятельности субъектов Северо-Кавказского федерального округа // АПК: Экономика, управление. 2022. № 1. С. 3-8.

- Криулина Е.Н., Кащаев И.В., Кащаев А.И. Региональная дифференциация условий и результатов сельскохозяйственной деятельности Северо-Кавказского федерального округа // Теория и практика общественного развития. 2021. № 9 (163). С. 37-42.

- Криулина Е.Н., Оганян Л.Р. Особенности формирования и использования человеческих ресурсов сельской местности Северо-Кавказского федерального округа // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2020. № 9 (66). С. 112-118.

- Меренкова И.Н., Новикова И.И., Кусмагамбетова И.С. Современное состояние и уровень развития социальной инфраструктуры на сельских территориях. Воронеж, 2019. 242 с.

- Устойчивое развитие территорий / под ред. О.В. Кудрявцевой. М., 2021. 492 с.

- Ушачев И.Г. Основные направления стратегии устойчивого развития АПК России // Вестник Российской академии наук. 2017. Т. 87, № 12. С. 1074-1081.