Социально-экономические результаты жизнедеятельности немецких колонистов в Сибири в конце XIX - начале XX века (на примере Омского уезда Акмолинской области)

Автор: Вибе Петр Петрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

Переселение в конце XIX - начале XX вв. имело положительные результаты для большинства оставшихся в Сибири немецких колонистов. Немцы прибыли в Сибирь с высоким уровнем социально-экономической мотивации. Сравнительный анализ экономического состояния основных национальных миграционных групп свидетельствует о том, что немцы добились в Сибири наибольших успехов.

Немецкие колонисты, крестьянские миграции в сибирь, социально-экономическая структура

Короткий адрес: https://sciup.org/14737023

IDR: 14737023 | УДК: 94

Текст научной статьи Социально-экономические результаты жизнедеятельности немецких колонистов в Сибири в конце XIX - начале XX века (на примере Омского уезда Акмолинской области)

Формирование первых немецких поселений Омского уезда происходило в конце XIX – начале XX вв. Материалы, собранные экспедицией по обследованию Степных областей в 1900–1901 гг., дают нам возможность проанализировать демографическое и социально-экономическое положение немецких переселенческих хозяйств на родине и в период их становления в Сибири в сравнении с другими национальными группами новоселов – русскими и украинцами, поселившимися в том же Омском уезде.

Наряду с другими сплошному подворному обследованию были подвергнуты 259 хозяйств немецких переселенческих поселков Привальное, Красноярка, Александровка, Поповка, Новинка и Сосновское, возникших в 1893–1896 гг. При этом в них отмечалось значительное число неприпи-санных переселенцев. Зная, что большинство этих семей прибыло в поселки самовольно накануне переписи, мы не будем их учитывать при проведении анализа.

Переселившиеся в Александровскую волость немцы-колонисты на родине жили более крупными семьями. Среднестатистическая колонистская семья насчитывала 7,33 чел., в то время как семья русских переселенцев на родине насчитывала 6,53 чел., а украинских – 6,89 чел.

Удельный вес мужчин у немцев был в целом несколько меньше, но обеспеченность ими среднестатистической семьи – наиболее высока: в среднем 3,80 чел. на одну семью (для сравнения: у русских – 3,50 и у украинцев – 3,67 чел.). Это в известной степени могло обеспечить им более выгодную демографическую и экономическую перспективу [Материалы…, 1907. С. 112].

Социальный состав немецких переселенцев на родине был менее однороден, чем у русских и украинских крестьян. 15,92 % немцев на родине вообще не имели земли, тогда как 20,41 % имели пашню свыше 10 десятин. В целом же уровень обеспеченности землей на родине у немцев был более высоким. Среди имевших землю в среднем на одно хозяйство приходилось у русских 3,02, у украинцев – 3, 37, а у немцев – 8,02 десятин пашни [Там же. С. 113].

У немцев на родине, как и у русских, преобладала общинная форма землевладения, в то время как у украинцев половина крестьян жила на родине подворно или на купленной земле. Дефицит земли немцы компенсировали путем аренды пашни: 39 % хозяйств арендовали ее на родине, в среднем по 11,67 десятин на хозяйство, что значительно превосходило аналогичный показатель у русских и украинцев [Там же].

Более высокий уровень социальной дифференциации проявлялся у немцев на родине и в обеспеченности другим имуществом. Так, удельный вес немецких хозяйств, не имевших на родине скота, был выше, чем аналогичный показатель у русских крестьян (соответственно 11,52 и 8,57 %). Но если среднее число голов скота в хозяйствах у русских и украинцев было равно 6,67 и 6,69, то у немцев – 10,27. В то же время 22,45 %

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 1: История © П. П. Вибе, 2009

хозяйств немцев-колонистов не имели на родине собственных домов (этот показатель значительно выше, чем у русских и украинских крестьян), 26,94 % не имели инвентаря [Материалы…, 1907. С. 112–116].

Собираясь переселяться в Сибирь, 76,33 % немецких хозяйств смогли продать свое имущество. Остальные либо не имели его, либо оно было неликвидно. Средняя стоимость имущества одного немецкого хозяйства равнялась 231 р. Но были отдельные случаи, когда имущество продавалось и за 2 500 р. Для сравнения отметим, что из русских переселенцев продать свое имущество на родине смогли 88,57 % хозяйств, но средняя стоимость его равнялась лишь 125 р. В среднем несколько более зажиточными, чем немцы, по результатам ликвидации имущества оказались украинские переселенцы – 80,97 % их хозяйств удалось продать на родине свое имущество по 235 р. на круг. Из этой суммы почти по 100 р. было выручено ими за землю [Там же. С. 116]. Немецкие и русские переселенцы такой возможности не имели. По существующему на то время законодательству общинники были ограничены в своих правах на надельную землю: при переселении они должны были безвозмездно передать ее в распоряжение общества [Введенский, 1912. С. 5]. Правда, многие немецкие семьи, в отличие от русских и украинцев, взяли с собой в Сибирь крупный скот – лошадей и коров.

Подводя итог сравнительному анализу социально-экономического положения крестьян разных национальностей накануне их переселения в Омский уезд Акмолинской области, следует отметить как характерную особенность – достаточно высокий уровень социальной дифференциации у немецких переселенцев. На родине у поволжских немцев было значительно больше, чем у русских и украинских крестьян, крупных земледельческих хозяйств с пашней в 15–25 и более десятин земли. В то же время достаточно велика была доля (55,92 %) безземельных и малоземельных колонистов. Таким образом, более половины переселявшихся в Сибирь немцев-колонистов из Поволжья мало чем в экономическом отношении отличались от основной массы русских и украинских переселенцев и не выделялись своим благосостоянием в общем переселенческом потоке. Для всех них Сибирь была страной, где они надеялись спастись от ма- лоземелья и нищеты. Очевидно, не менее четверти немецких переселенцев, в первую очередь тех, кто не смог продать свое имущество, были объективно вообще не подготовлены к успешной колонизации. В Сибирь они направились, с одной стороны, от безысходности, а с другой, не желая терять связей со своей общиной и во многом полагаясь на жизненный опыт крупных хозяев.

Как же сложилась их дальнейшая судьба? Материалы экспедиции по обследованию Степных областей позволяют выяснить, какие изменения произошли в демографическом и социально-экономическом положении немцев-колонистов после того, как они покинули родину и отправились в Сибирь.

Путь в Сибирь к своим переселенческим участкам оказался для немцев более долгим и тяжелым. В результате многим немецким переселенцам, прежде чем поселиться в Омском уезде, пришлось пожить в местах временного водворения в Оренбургской, Тобольской и Томской губерниях, Семипалатинской области, занимаясь разными промыслами [Материалы..., 1907. С. 8; Приложения…, 1896. С. 147–148].

Удельный вес немецких хозяйств, пере-водворявшихся с места на место, был равен 40,82 % и в несколько раз превосходил аналогичные показатели у русских (6,53 %) и украинцев (6,57 %) [Материалы…, 1907. С. 116–117]. Но если последние предпочитали зарабатывать на жизнь земледелием и батрачеством, то немцы наряду с этим прибегали и к другим заработкам, например на железной дороге.

Тяготы переселения не могли не отразиться на демографическом составе переселенческих семей. Учитывая, что количество переселенческих семей у русских и украинцев, водворившихся в Омском уезде, было то же, что и в момент ухода с родины, а у немцев оно увеличилось, очевидно, за счет естественного деления, всего лишь на три семьи, бросается в глаза резкое сокращение их среднего состава у всех национальных групп. Наибольшие людские потери понесли немцы, у которых среднестатистическая семья сократилась почти на два человека. Существовавшие на родине демографические и экономические перспективы, связанные с лучшим обеспечением немецких хозяйств мужчинами, были сведены на нет низким естественным приростом. Если среднестатистическая русская семья поте- ряла в результате переселения 0,25, украинская – 0,48, то немецкая семья потеряла 0,91 мужчин [Материалы…, 1907. С. 118]. Но, понеся ощутимые демографические потери, немецкие переселенцы вместе с тем прибыли в Сибирь с большими суммами денег и привезли с собой больше скота. Это объяснялось тем, что они и в момент ухода с родины были лучше обеспечены скотом и деньгами, а кроме того, шире прибегали к промыслам до водворения в Омском уезде.

Так, например, при сравнительно равном удельном весе семей, принесших в Сибирь деньги, русские семьи имели в среднем по 75,92 р., украинские – по 115,22 р., а немцы – по 159,58 р. Более половины немецких хозяйств при водворении в Сибирь имело и крупный скот – в среднем по 2,25 голов. У русских и украинских крестьян скот при водворении имело соответственно лишь 7,34 и 13,43 % хозяйств, в среднем по 1,94 и 1,49 голов. Эти обстоятельства в известной степени выравнивали колонизационные возможности переселенцев разных национальных групп в годы становления их хозяйств в Сибири [Там же. 1907. С. 118–119].

Для того чтобы понять, как они их реализовали, мы вновь прибегнем к сравнительному анализу результатов жизнедеятельности немецких, русских и украинских переселенцев, опираясь на тот же источник. Отметим, что к моменту обследования новоселы прожили в Сибири от четырех до семи лет.

Прежде всего следует обратить внимание на рост общего числа переселенческих семей, участвовавших в переписи. При этом у немцев процесс появления новых семей шел менее интенсивно, чем у русских и украинских переселенцев. Средний состав переселенческих семей во всех национальных группах увеличился по сравнению со временем прибытия их на переселенческие участки. И хотя он еще не достиг того уровня, какой отмечался на родине, из-за кратковременности проживания переселенцев в Сибири, но позитивные демографические тенденции явно были налицо. Наиболее заметно эти тенденции проявились у немецких переселенцев. После серьезных демографических потерь, выпавших на период миграций, они быстрее других национальных групп смогли восстановить свой демографический статус. Вновь среднестатисти- ческая немецкая переселенческая семья стала самой многочисленной – 6,74 чел., и наиболее обеспеченной мужчинами – 3,55 чел. [Материалы…, 1907. С. 120]. Такую демографическую ситуацию В. А. Зверев справедливо объяснял сознательным стремлением крестьян предотвратить семейные разделы на местах своего нового поселения [Зверев, 1987. С. 68–69].

Несмотря на то, что количество мужчин и женщин в немецких семьях было выше, чем в русских и украинских, среднестатистическая обеспеченность всех переселенческих семей работниками и работницами (мужчинами в возрасте 18–60 лет и женщинами в возрасте 16–55 лет) – наиболее важной составной частью экономического потенциала переселенцев – была приблизительно одинакова [Материалы…, 1907. С. 120].

По сравнению со своими соседями – русскими и украинскими переселенцами – немцы заметно выделялись более высоким уровнем грамотности. Если русские имели грамотных в своем составе 44,68 %, а украинцы – 43,60 % семей, то у немцев этот показатель был вдвое больше – 86,10 % [Там же. С. 121]. Дело в том, что у немцев обязательное школьное обучение было одним из условий успешной подготовки ребенка к конфирмации. К этому времени человек должен был уметь читать и понимать Библию. Поэтому организация обучения детей была одной из первостепенных задач переселенцев. По мнению И. В. Черказьяновой, «это стремление немцев было столь велико, что, невзирая на бедность, задолженность казне по возврату ссуд, деньги на содержание учителя находились» [Черказьянова, 1997. С. 99; 1998. С. 149].

Более высокий уровень грамотности у немцев предопределял и более высокий уровень общей культуры, что неизбежно должно было сказаться на результатах хозяйственной деятельности. В связи с этим важными являются наблюдения одного из современников, характеризующие уровень мотивации, с которой прибыли в Сибирь представители разных национальных групп. Обследуя переселенческие поселки Омского уезда, А. М. Беркенгейм пытался выяснить запросы переселенцев с целью «установить смету расходов по обзаведению живым и мертвым инвентарем, необходимым, чтобы начать нормальное, по их мнению, хозяйство». В результате он пришел к выводу, что

«вожделения нашего переселенца, за исключением немцев, ограничиваются мечтою быть сытым, обутым, одетым и уплатить все подати». Наименьшим «максимум желаний» оказался у выходцев из Северо-Западного края, несколько бóльшим – у переселенцев из великорусских губерний, еще бóльшим – у украинцев и, наконец, значительно бóль-шим – у немецких переселенцев. Если у первых смета на первоначальное обзаведение едва достигала 300 р., то немцы считали минимально необходимыми 700 р. [Беркен-гейм, 1902. С. 34].

Разница эта складывалась из тех традиционных затрат, к которым переселенцы привыкли на родине. Так, например, если русские переселенцы считали достаточным тратить в год на одежду и обувь семье из шести взрослых и трех детей 100 р., то немцы на такую же семью тратили 150 р. Первые считали достаточным кормить лошадей овсом только 90 дней в году, а вторые – 180 дней, при этом давая лошадям в день почти в два раза больше корма. К традиционным податям, которые были одинаковы у всех переселенцев, немцы добавляли еще по 25 р. в год на содержание учителя и пастуха [Там же. С. 38–39]. В полтора раза выше были запросы у немецких переселенцев и в отношении величины надела, который они считали для себя необходимым, – 75 десятин против 50 [Там же. С. 44–45].

Все это говорит о том, что, обладая бóльшими потребностями, немцы прибыли в Сибирь и с более высоким уровнем социально-экономической мотивации. Этот субъективный фактор был серьезным катализатором, усиливающим их колонизационные возможности по сравнению с другими переселенцами.

Анализируя экономические результаты деятельности переселенцев, специалисты приходили к выводу, что «размеры и мощность переселенческого хозяйства в Сибири и Степном крае <...> могут быть отнесены к типу среднедостаточных, при которых переселенцы имеют возможность существовать безбедно и исправно выполнять государственные и местные денежные повинности» [Кузнецов, 1908. С. 77].

Прожив в Сибири несколько лет, почти все переселенцы разных национальных групп обзавелись посевом. Сократился также в сравнении с положением на родине удельный вес хозяйств, имевших до пяти десятин посева, а следовательно, и пашни. Вместе с тем увеличилось число хозяйств, обеспеченных посевом, и тем более пашней в размере шесть – десять и более десятин. Наибольшие размеры посевов были отмечены в немецких поселках. Две трети немецких хозяйств имели шесть – десять и более десятин посева, что в 1,5 раза превышало аналогичный показатель у русских и украинцев. Что касается относительно крупных хозяйств, засевавших более 10 десятин земли, то их удельный вес у немцев был в два раза выше, чем у русских и украинцев [Материалы…, 1907. С. 122]. Важно при этом заметить, что обеспечивались землей все переселенцы по одинаковым нормам.

В немецких поселках, как и в других, развитие капиталистических отношений только начиналось, но шло оно более интенсивно. Хорошо это можно проследить на примере сдачи земли в аренду. Так, 20,08 % немецких хозяйств сдавали в аренду казенную землю (для сравнения: у русских сдавали землю в аренду 3,19 %, а у украинцев – 6,83 % хозяйств). Вместе с тем арендовали пашню 29,34 % немецких хозяйств (у русских – 6,38 %, у украинцев – 4,97 % хозяйств) [Там же. С. 125]. Причем пятая часть немецких хозяйств, арендовавших землю, имела посев на надельной и арендованной земле более 10 десятин. По наблюдениям современников, переселенцы «арендуют не по недостатку своей земли, а с целью не истощать ее зря, пока кругом земли у киргизов бери, сколько хочешь, чуть не даром» [Кузнецов, 1908. С. 141]. Очевидно, что такие масштабы аренды объяснялись не только низким качеством земли и плохой обеспеченностью водой переселенческих участков, но и желанием расширить в своих хозяйствах товарное производство.

Все национальные группы переселенцев в среднем увеличили в Сибири общее поголовье скота в своих хозяйствах. У русских крестьян на одно хозяйство в среднем приходилось 10,40 (на родине – 6,10), у украинцев – 12,62 (на родине – 5,20) и у немцев – 14,43 голов скота (на родине – 9,02). Около 90 % переселенческих хозяйств имели в момент переписи сельскохозяйственный инвентарь: русские – по 2,43, украинцы – по 2,33 и немцы – по 2,59 единицы. Сельскохозяйственные машины имели 13,51 % немецких, 6,83 % украинских и 3,90 % русских хозяйств.

Подавляющее большинство переселенцев через четыре – семь лет жизни в Сибири имели свое жилье (у немцев это 98,46 %). Но если у русских преобладали деревянные дома (82,84 %), у украинцев – землянки и деревянные дома (70,13 и 26,50 %), то у немцев – землянки и саманные строения (80,23 и 17,83 %) [Материалы…, 1907. С. 123–125]. Популярность у немцев временных жилищ объяснялась их определенной жизненной позицией, суть которой заключалась в том, что в первые годы на новом месте приоритетными заботами колонистов были пашня, скот, хозяйство.

Характеризуя социальную структуру переселенцев в Сибири, следует отметить, что в отечественной исторической литературе последних десятилетий бытовало мнение о том, что «социальная дифференциация переселенческих хозяйств в Сибири значительно возросла» [Крестьянство Сибири…, 1983. С. 238]. Однако анализируемые нами материалы обследования переселенческих хозяйств свидетельствуют о том, что общей тенденцией для всех национальных групп был переход из слоев менее обеспеченных в более обеспеченные. При этом важно заметить, что у немцев социальная структура стала значительно более однородной, чем на родине.

Социальная мобильность крестьянства в Сибири была выше, чем в Европейской России, и являлась следствием влияния переселений и колонизации. Однако эти особенности, по мнению Л. М. Горюшкина, «не отрицали единые закономерности в формировании социальной структуры крестьянства Сибири и Европейской России, а лишь отражали различия в форме проявления этих закономерностей в отдельных районах страны» [Горюшкин, 1976. С. 211].

Комбинированная группировка переселенческих хозяйств по двум основным экономическим показателям – обеспеченности посевом и рабочим скотом – позволила выделить три основных социальных слоя: низший, средний и высший, составлявших костяк социальной структуры переселенческого крестьянства [Там же. С. 190]. При этом важно заметить, что капиталистические отношения в молодых переселенческих поселках только начинали зарождаться. Так, например, прибегали к найму рабочей силы лишь 2,07 % от общего количества обследованных хозяйств. В свою очередь, нанима- лись в батраки представители лишь 1,92 % хозяйств [Материалы…, 1907. С. 121].

Учитывая все это, к низшему слою (бедноте) мы отнесли хозяйства, не имевшие посева (таковых было крайне мало – менее одного процента), а также засевавшие до пяти десятин земли и имевшие до одной единицы рабочего скота. Основная масса этих хозяйств принадлежала семьям, не имевшим на родине земли, скота, инвентаря. За несколько лет в Сибири им удалось создать небольшие по размерам хозяйства и несколько улучшить свое экономическое положение. Но тем не менее оно оставалось очень шатким и сильно подверженным влиянию различных факторов.

К среднему слою (середнякам) мы отнесли все хозяйства, засевавшие от шести до 10 десятин земли, а также хозяйства, засевавшие до пяти десятин земли, но имевшие две и более единицы скота; засевавшие от 11 до 20 десятин земли, но имевшие две и менее единицы скота. Это был наиболее многочисленный и неоднородный слой в социальной структуре переселенцев.

Наконец, к высшему (зажиточному) слою мы отнесли все хозяйства, засевавшие от 21 до 40 и более десятин земли, а также хозяйства, засевавшие от 11 до 20 десятин земли, но имевшие три – пять и более единиц скота. Это были крепкие хозяйства, многие из которых стали таковыми уже в Сибири. Все они прибыли в Сибирь с высоким экономическим потенциалом и хорошими перспективами на дальнейший рост. Именно в недрах этого социального слоя и начинался генезис сельской буржуазии в переселенческой деревне. Все эти тенденции нашли отражение в приведенной ниже таблице.

Анализ социальной структуры переселенческих хозяйств Омского уезда, а также экономического состояния отдельных ее слоев показывает, во-первых, что переселение в конце XIX – начале XX вв. имело положительные результаты для большинства оставшихся в Сибири крестьян во всех национальных группах. Эта тенденция, несмотря на наличие большого количества проблем в дореволюционной переселенческой политике, сохранилась и в годы «столыпинских» переселений, что подтверждается результатами современных исследований. Сибирская деревня была далека от «процветания», но польза переселений в Сибирь для многих крестьян являлась не-

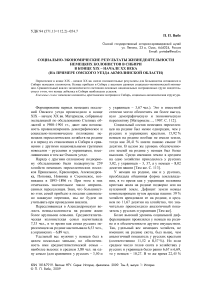

Социальная структура переселенческих хозяйств Омского уезда в 1900–1901 гг. *

|

Национальные группы |

Удельный вес хозяйств (в %) в социальных слоях |

||

|

низший |

средний |

высший |

|

|

Русские |

30,22 |

55,75 |

14,03 |

|

Украинцы |

24,12 |

63,57 |

12,31 |

|

Немцы |

14,79 |

56,42 |

28,79 |

Таблица составлена по: [Материалы…, 1907. С. 120–123].

сомненной. И, во-вторых, сравнительный анализ экономического состояния основных национальных переселенческих групп свидетельствует о том, что наибольших успехов в Сибири достигли немцы. Удельный вес хозяйств, отнесенных нами к высшему социальному слою (зажиточным), у немцев был в два с лишним раза выше, чем у русских и украинцев. В то же время доля низшего социального слоя (бедноты) у них была самой низкой – 14,79 %, тогда как у русских – 30,22 %, а у украинцев – 24,12 %.

SOCIAL AND ECONOMIC RESULTS OF ACTIVITY OF GERMAN COLONISTS IN SIBERIA AT THE END OF XIX – THE BEGINNING OF XX CENTURIES

(BY THE EXAMPLE OF OMSK DISTRICT AKMOLINSKOJ OF AREA)