Социально-экономический фактор как один из компонентов общественно-политического процесса и революционизирования солдатских масс в начале ХХ века (на материалах Среднего Поволжья)

Автор: Нестеров Юрий Сергеевич

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: История и историография

Статья в выпуске: 1 (7), 2012 года.

Бесплатный доступ

Автором в статье показано, что каждая социальная группа, представленная в армии, была тесно связана с теми слоями общества, из которых она рекрутировалась, выражала их интересы. Подоснову же нарастания революционных настроении в армии составляло крайне трудное, а в годы Первой мировой войны невыносимо тяжёлое экономическое положение и полное политическое бесправие народных масс.

Первая мировая война, среднее поволжье, экономическое положение, земледелие, промышленность, городское и сельское население, солдатские массы, человеческие и материальные жертвы

Короткий адрес: https://sciup.org/14113620

IDR: 14113620

Текст научной статьи Социально-экономический фактор как один из компонентов общественно-политического процесса и революционизирования солдатских масс в начале ХХ века (на материалах Среднего Поволжья)

Большое значение имеет социальноэкономический анализ рассматриваемого нами региона, на основе которого можно сделать обобщающие выводы о социальноклассовом составе воинских частей, дислоцирующихся на территориях Самарской, Симбирской и Пензенской губерний.

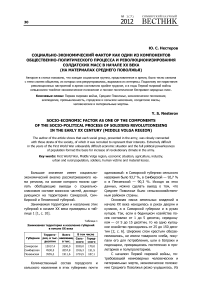

Занимаемая территория и население этих губерний в начале XX века приведены в таблице 1 [1, с. 10].

Таблица 1

Занимаемая территория и население губерний в начале XX века

|

Губернии |

Территория, в тыс. десятин |

Всего населения, в тыс. |

В том числе |

|

|

Сельского |

Городского |

|||

|

Самарская Симбирская Пензенская |

13017,4 4530,5 3555,2 |

3200,0 2057,8 1911,6 |

3030,0 1916,3 1724,5 |

170,0 151,5 187,1 |

Количественный состав городского и сельского населения в этих губерниях почти одинаковый: в Самарской губернии сельского населения было 93,7 %, в Симбирской — 92,7 % и в Пензенской — 90,3 %. Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что Среднее Поволжье было сельскохозяйственным районом страны.

Основная масса земельных владений в начале XX века находилась в руках дворян и кулаков, а в Самарской губернии и в руках купцов. Так, если в бедняцком хозяйстве посев составлял от 1 до 5 десятин, середняцком — от 5 до 15 десятин, то на одно кулацкое хозяйство приходилось от 25 до 150 десятин [2, с. 6]. Широкие слои крестьян обезземеливались, не имели товарного хлеба, покупали его для потребления, шли в батраки и поденщики, превращались постепенно в пролетариев и полупролетариев.

С началом Первой мировой войны, потребовавшей неимоверных человеческих и материальных жертв, экономическое положение Среднего Поволжья резко ухудшилось. Из сельских местностей и городов Среднего Поволжья в армию было призвано большое количество трудоспособного населения. Только в Пензенской губернии, по подсчётам Е. И. Медведева, в армию было мобилизовано 188 393 мужчины, т. е. 46,6 % к общему числу работников мужского пола. Общий же для Поволжья процент мобилизованных мужчин как городского, так и сельского населения в этот период составил 49 % [3, с. 127]. Большинство мобилизованных было из бедняцко-середняцких слоев населения. Вся тяжесть сельскохозяйственных работ легла на плечи женщин, стариков и детей.

Для нужд войны потребовалось много лошадей и рогатого скота, повозок и упряжи. Уже в 1914 году поголовье лошадей Самарской губернии, по сравнению с 1913 годом, уменьшилось на 276 039 голов, а за все годы войны поголовье скота сократилось на 35 % [4, с. 5].

Многочисленные мобилизации мужского населения, сокращение поголовья скота негативно отразились на состоянии крестьянских хозяйств средневолжских губерний. В 1917 году в Самарской губернии 78 103 хозяйства совершенно не имели скота, 114 261 хозяйство не имело коров, 93 480 — было безземельных, 98 926 — без посевов [5, с. 224—225].

Число безлошадных дворов в Пензенской губернии к 1917 году увеличилось на 36,8 %.

Не лучшим было положение дел в Симбирской и других губерниях Среднего Поволжья .

Таким образом, война привела сельское хозяйство к общему упадку. Рост налогов, сокращение скота и посевных площадей ускоряли разорение трудящихся масс крестьянства, углубляли классовое расслоение и обостряли классовую борьбу в деревне. Всё это не могло не сказаться на призывном контингенте.

Состояние промышленности и экономическое положение рабочих также были крайне тяжёлыми. Хотя в Среднем Поволжье, как и во всей стране, в деревню всё глубже проникает капитализм, растёт число предприятий, население городов, а вместе с ним и городской пролетариат, оно по-прежнему остаётся типичным сельскохозяйственным районом. По Всероссийской переписи 1897 года городские жители в стране составляли 12,4 %, а в Самарской губернии — 5 % всего населения . 30 % рабочих губернии было сконцентрировано в Самаре. По губернии в среднем на одно предприятие приходилось 8,9 рабочих, а в Самаре — 40,1 человека [2, с. 9].

Что касается Пензенской и Симбирской губерний, то они были наиболее отсталыми аграрными районами Центральной России, с наименее развитым капитализмом как в земледелии, так и в промышленности. По данным 1913 года, в Симбирской губернии имелось 369 крупных и средних предприятий и 6358 мелких полукустарных, на которых работало 40—45 тысяч рабочих. Большинство предприятий находилось в сельской местности. Рабочие были распылены, малоквалифицированы, связаны с деревней, с землёй [6, с. 5—6].

Первая мировая война заставила приспособить промышленность губерний к военным нуждам. Винокуренные, маслобойные, лесопильные и другие заводы закрывались и свёртывались, а те предприятия, которые переключались на выработку военной продукции, сильно расширяли своё производство, о чём говорит следующий факт: из 60 тысяч рабочих Самары этого периода около 90 % было занято на предприятиях, связанных с военным производством [7, с. 452].

Глубокую подоснову нарастания революционных настроений в армии составляло крайне трудное, а в годы войны невыносимо тяжёлое экономическое положение и полное политическое бесправие народных масс, а угнетенных народов в особенности [8, с. 104—105].

«С объявлением войны, — вспоминали рабочие трубочного завода г. Самары, — условия работы стали хуже. В 1915 году администрация завода приказывала работать принудительным порядком, а если были возражения, то администрация говорила, вы недовольны тем, что работаете до 8 часов, тогда мы вас заставим работать в третью смену. Условия труда были таковы, что когда рабочие кончали работу, дышать совершенно было нечем. Рабочие доходили прямо до изнеможения. Выйдет на воздух, подышит, как рыба, и опять начинает исполнять свой тяжёлый труд. Рабочий не мог оторваться от станка ни на одну минутку, но если он отходил или отрывался от станка, то его штрафовали...» [9, л. 5—6, 11].

Ещё более тяжёлым было положение женщин. Они в 2—3 раза получали меньше за свой труд, над ними цинично издевались хозяева и мастера, «...была масса случаев, когда работница рожала у станка» [9, л. 4—5].

Жестокой эксплуатации подвергались дети и подростки, которые на некоторых предприятиях составляли 30—40 % рабочих [2, с. 11].

Плохие жилищные условия, недостаток продовольствия, дороговизна и голод, отсутствие охраны труда и медицинской помощи, неуверенность в будущем, политическое бесправие подводили рабочих к необходимости революционной борьбы с царизмом и буржуазией. В городах всё чаще вспыхивали голодные бунты, усиливалось недовольство со стороны рабочих существующими порядками и их положением. В феврале 1915 года на трубочном заводе г. Самары произошла забастовка, в разгоне которой приняли участие казаки [9, л. 4]. В июле 1916 года в Самаре были уже убитые и 15 человек ранено. 5 ноября того же года полиция расстреляла женщин-работниц и жён рабочих на Троицком базаре [10]. В декабре 1916 года из Казанского военного округа был послан отряд Лаврентьева для усмирения киргиз на Атбасарских копях [11].

Всё это свидетельствовало о наличии в армии широкой классовой базы революционного движения в войсках. Каждая социальная группа, представленная в армии, была тесно связана с теми слоями общества, из которых она рекрутировалась, выражала их интересы. В 70—80-е годы XX века был уточнён состав армии. Более 60 % её составляли крестьяне и около 24 % — рабочие, т. е. солдаты в основном являлись выходцами из трудящихся классов. При этом пролетарский и полупролетарский слой воинских частей Среднего Поволжья составлял около 80 % [12, с. 87]. Если учесть, что в Средневолжском районе была несколько меньшей (по сравнению с Приуральским и Нижневолжским) середняцкая и в 3—4 раза меньшей кулацкая прослойка, то можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство солдат гарнизонов Среднего Поволжья представляло бедняцко-середняцкую часть деревни.

«Каков народ, — писал А. И. Деникин, — такова и армия» [13, с. 101]. Это означало, что солдаты были тесно связаны с народом. Их классовые интересы не совпадали с классовыми интересами помещиков и кулаков деревни и капиталистов города. Армия, таким образом, стала тем организмом, в котором потенциально были заложены силы для предстоящей революции.

Как мы видим из вышесказанного, главную объективную основу революционного движения солдатских масс составляли общесоциологические факторы. Вместе с тем эти факторы дополнялись ещё и особыми, чисто военными причинами. Тяжёлые материальнобытовые условия жизни, существовавшая система муштры, обучения и воспитания объективно порождали протест призванных в войска рабочих и крестьян.

Правящие круги России не могли не замечать тех сдвигов, которые происходили в социальной сфере армии, роста политической «неблагонадёжности» солдатских масс. Стремясь превратить мобилизованных рабочих и крестьян в послушное орудие проводимой политики, в надёжных защитников «веры, царя и отечества», они разработали и неуклонно осуществляли на практике целую систему мер по изоляции, милитаристской и религиозно-монархической обработке солдат. Каждодневной муштрой, дисциплинарными и военно-судебными преследованиями царские власти подавляли малейшие проявления протеста против самодержавия и существующего в войсках режима.

Провозглашая тезис «Армия вне политики», представители чиновничьего аппарата всеми мерами ограждали солдат от участия в революционной политической борьбе трудящихся и, наоборот, стремились превратить их в слепое орудие политики, проводимой самодержавием, использовать для подавления революционного движения народных масс.

-

1. См.: Центральный статистический комитет. Статистика землевладения. 1905 г. Вып. 28. СПб., 1906.

-

2. См.: Медведев, Е. И. Октябрьская революция в Среднем Поволжье / Е. И. Медведев. Куйбышев, 1964.

-

3. См.: Румянцев, Е. Д. Рабочий класс Поволжья в годы Первой мировой войны и Февральской революции (1914—1917 гг.) / Е. Д. Румянцев. Казань, 1989.

-

4. См.: Приложение к отчёту Самарского губернатора за 1914 год.

-

5. См.: Статистический сборник за 1913—1917 гг. Вып. 1. М., 1922.

-

6. См.: Установление Советской власти в Симбирской губернии. Ульяновск, 1957.

-

7. См.: Великая Октябрьская социалистическая революция : энцикл. 3-е изд., доп. М., 1987.

-

8. Население Среднего Поволжья было пёстрым по этническому составу, но преобладающую часть составляли русские — 59,7 %, далее шли коренные народы, населяющие край: татары — 17,4 %, чуваши — 13,3 %, мордва — 6,8 %, прочие народности — 2,8 % (украинцы, марийцы, калмыки, казахи, удмурты, башкиры и пр.). См.: Румянцев, Е. Д. Рабочий класс Поволжья в годы Первой мировой войны и Февральской революции (1914—1917 гг.) / Е. Д. Румянцев. Казань, 1989.

-

9. Государственный архив Самарской области (далее — ГАСО). Ф. П-3500. Оп. 1. Д. 197.

-

10. ГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3792. Л. 2.

-

11. См.: РГВИА. Ф. 1720. Оп. 9. Д. 21. Л. 237.

-

12. См.: Гаркавенко, Д. А. Военная работа большевистской партии в период подготовки и проведения Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года : дис.... д-ра ист. наук / Д. А. Гаркавенко. Л., 1973.

-

13. Деникин, А. И. Очерки русской смуты: крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 г. / А. И. Деникин. М., 1991.

Список литературы Социально-экономический фактор как один из компонентов общественно-политического процесса и революционизирования солдатских масс в начале ХХ века (на материалах Среднего Поволжья)

- Центральный статистический комитет. Статистика землевладения. 1905 г. Вып. 28. СПб., 1906.

- Медведев Е. И. Октябрьская революция в Среднем Поволжье/Е. И. Медведев. Куйбышев, 1964.

- Румянцев Е. Д. Рабочий класс Поволжья в годы Первой мировой войны и Февральской революции (1914-1917 гг.)/Е. Д. Румянцев. Казань, 1989.

- Приложение к отчёту Самарского губернатора за 1914 год.

- Статистический сборник за 1913-1917 гг. Вып. 1. М., 1922.

- Установление Советской власти в Симбирской губернии. Ульяновск, 1957.

- Великая Октябрьская социалистическая революция: энцикл. 3-е изд., доп. М., 1987.

- Население Среднего Поволжья было пёстрым по этническому составу, но преобладающую часть составляли русские -59,7 %, далее шли коренные народы, населяющие край: татары -17,4 %, чуваши -13,3 %, мордва -6,8 %, прочие народности -2,8 % (украинцы, марийцы, калмыки, казахи, удмурты, башкиры и пр.). См.: Румянцев Е. Д. Рабочий класс Поволжья в годы Первой мировой войны и Февральской революции (1914-1917 гг.)/Е. Д. Румянцев. Казань, 1989.

- Государственный архив Самарской области (далее -ГАСО). Ф. П-3500. Оп. 1. Д. 197.

- ГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3792. Л. 2.

- РГВИА. Ф. 1720. Оп. 9. Д. 21. Л. 237.

- Гаркавенко., Д. А. Военная работа большевистской партии в период подготовки и проведения Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года: дис.... д-ра ист. наук/Д. А. Гаркавенко. Л., 1973.

- Деникин А. И. Очерки русской смуты: крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 г./А. И. Деникин. М., 1991.