Социально-экономический портрет многодетных родителей (на примере Республики Коми)

Автор: М.А. Зырянова

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Экономика народонаселения и демография

Статья в выпуске: 2 (48), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен социально-экономический портрет многодетных родителей Республики Коми в возрасте 25–49 лет по результатам опроса 2017 г. Получены данные, касающиеся уровня жизни, образования, особенностей занятости на рынке труда, жилищных условий, репродуктивных установок многодетных родителей северного региона. По итогам исследования выделены наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкивается многодетная семья и предложены рекомендации, способствующие их решению.

Рождаемость, многодетные родители, уровень жизни, репродуктивные установки, жилищные условия, среднедушевые денежные доходы, проблемы многодетных семей

Короткий адрес: https://sciup.org/149132168

IDR: 149132168 | УДК: 314.336 | DOI: 10.19110/1994-5655-2021-2-52-60

Текст научной статьи Социально-экономический портрет многодетных родителей (на примере Республики Коми)

Уровень рождаемости в регионе, как известно, зависит от двух факторов - демографической структуры и репродуктивного поведения. Положительное влияние фактора демографической структуры в России и ее регионах сменяется отрицательным, и наоборот, из-за сформированных демографических волн. Прежде всего они формируются в условиях социальных катаклизм. Войны, социально-экономические кризисы влекут за собой рост смертности и спад рождаемости. Действия мероприятий демографической политики, напротив, могут обеспечить рост рождаемости под влиянием ее экономического стимулирования. Процессы, воздействующие на рождаемость у нас в стране, сопровождаются с 1960-х гг. нормативными изменениями - непрерывным общим переходом населения от многодетного к малодетному типу репродуктивного поведения.

В настоящее время мы находимся в ситуации негативного воздействия фактора демографической структуры на рождаемость: свои репродуктивные планы в основном реализуют малочисленные поколения, рожденные в кризисные 1990-е гг. В это время особенно важным становится то, каким будет итоговое число детей у реальных поколений. Долгие годы в РФ рождаемость является низкой. Микроперепись России 2015 г. показала, что у нас в стране 60% - однодетных, 30% - двухдетных и 9% - семей с тремя и более детьми.

Семьи, ориентированные на трех и более детей, представляют особую исследовательскую ценность, потому что именно они характеризуют воспроизводство расширенного типа. С массовым переходом к малодетности ожидать большого увеличения таких семей в структуре населения не приходится. Однако каждая такая семья ценна и важна, потому что в них детское поколение не только замещает родительское, но и превышает его. В регионах России с низкой рождаемостью тот факт, что есть еще те семейные пары, чьи ценности ориентированы на многодетную семью, когда в условиях рыночной капиталистической экономики траты на детей растут, безусловно, является благом для демографического развития территории.

В Послании Президентом страны В.В. Путиным Федеральному Собранию от 15.01.2020 г. также был сделан акцент на важности формирования ценности многодетности у подрастающего поколения: «В России растёт большое поколение. Это ре- бята, которые сейчас ходят в детский сад, учатся в школах. Очень важно, чтобы они восприняли подлинные ценности многодетной семьи, что семья -это любовь, счастье, радость материнства и отцовства» [1]. Поэтому целью данного исследования стало выявление социально-демографических и экономических характеристик, свойственных населению с тремя и более детьми для формирования портрета многодетных семей в Республике Коми, определения проблем, с которыми сталкивается многодетная семья, а также для того, чтобы установить, какому населению более свойственно реализовывать репродуктивные установки на высоком (по современным стандартам) уровне.

Вопросам многодетности посвящен ряд научно-исследовательских работ. Так, Г.Ф. Хуснутдинова представила социально-экономический портрет многодетной семьи в целом по России, в котором были определены уровень материального положения многодетных семей, жилищные условия, характер занятости родителей, владение располагаемой собственностью и др. [2]. В 2015–2016 гг. в Москве состоялся опрос 439 многодетных матерей на тему «Мотивация создания современной многодетной семьи г. Москвы», который был посвящен социальному портрету таких семей: в исследовании выявились уровень детности, семейное положение родителей, семейные стратегии, приводящие к многодетности; распределение внутрисемейных обязанностей, теснота межродственных связей [3].

Е.Г. Азарова исследовала проблемы многодетной семьи и проблемы ее социального обеспечения, в статье [4] приведены данные выборочного обследования бюджетов домохозяйств с тремя и более детьми, перечислены меры социальной поддержки многодетных, указаны пути решения проблем их материального обеспечения. Н.А. Бутрим в статье «Специфика проблем современной многодетной семьи» пишет, что к главным проблемам многодетных семей относятся: материальная, жилищная, проблема здоровья детей, проблемы в сфере образования (меньше условий и возможностей для учебы, так как образование переведено на рыночные рельсы); такие трудности, как недостаток родительского внимания; проблема организации отдыха детей в период каникул [5].

В Республике Коми за 14 лет (с 2002 по 2015 гг.) доля многодетных семей в структуре населения практически остается примерно на одном уровне. По данным Всероссийских переписей населения в 2002 г. семей с тремя и более детьми было 16,2%, 53

а в 2010 г. – 15,0%1. По результатам микропереписи 2015 г. доля многодетных женщин всех возрастов была даже больше, чем в целом по России: 15,9%2. Причем из 1336 многодетных женщин 73,5% (982 чел.) находились в возрасте старше 50 лет. К многодетным относились только 26,5% (354 чел.) женщин репродуктивных возрастов.

В целом за период действия современных мер демографической политики: увеличение пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплата федеральных и региональных материнских (семейных) капиталов, пособие для семей с низким доходом до достижения ребенком возраста 1,5, а затем трех лет и других мер – наблюдалось улучшение ситуации в области рождаемости в Республике Коми. Ее показатели стабильно были лучше, чем в среднем по стране. С 2011 г. по 2016 г. существовал естественный прирост. В 2014–2015 гг. суммарный коэффициент рождаемости даже приблизился к норме, приемлемой для замещения поколений (2,02 и 2,00). По очередности рождений больше всего возросла доля вторых и третьих рождений, в 2014 г. доля вторых стала превышать первых среди общего числа рождений, однако вклад вторых рождений (в %) в общую совокупность рождений спадает, а третьих рождений начал увеличиваться с 2012 г. (года усиления государственной поддержки многодетных семей) и продолжается до сих пор.

В 2017–2019 гг. показатели рождаемости, как и по России в целом, приобрели отрицательную динамику в силу усиления негативного воздействия структурных факторов на рождаемость и досрочной реализации репродуктивных планов за счет уплотнения календаря рождений под действием стимулирующих мер. Если суммарный коэффициент рождаемости в 2014 г. был 2,02, то в 2019 г. сократился до 1,56, общий коэффициент в 2014 г. был 14,2‰, в 2019 г. – 9,6‰. С 2017 г. в Республике Коми наблюдается естественная убыль населения, за 2017–2019 г. она составила 3546 чел. В ситуации спада реальной рождаемости те немногие семьи, которые имеют высокие репродуктивные установки, должны обладать благоприятными условиями для их реализации и, воплотив их, иметь достойный уровень жизни, обладать способностью удовлетворять широкий спектр разнообразных потребностей. Тогда в сознании населения закрепится позитивный образ многодетности, повысятся шансы, что количество таких семей начнет увеличиваться.

Материал и методы

Для получения данных об уровне жизни многодетных семей были использованы результаты обследования «Уровень и качество жизни занятого населения северного региона», в котором приняли участие 1120 чел.: 77,3% проживают в городской местности, 22,7% – в сельской. Исследование проведено по сложной многоступенчатой выборке, квотированной по городскому и сельскому населению, муниципальным образованиям республики, видам экономической деятельности, форме занятости, занятиям, возрасту [6].

С целью исследования из общего массива выборки были выделены респонденты в возрасте 25–49 лет с тремя и более детьми. Выбор возраста обусловлен тем, что законодательно после наступления старшему ребенку совершеннолетия семья выходит из категории многодетных. В итоге было отобрано 70 анкет. В целом по Республике Коми по результатам Микропереписи 2015 г. в структуре населения присутствует 4,0% женщин с тремя и более детьми в репродуктивном возрасте. В нашем обследовании приняли участие 70 многодетных респондентов в возрасте 25–49 лет (6,0% от общего числа всех опрошенных), в большей массе (60 чел.) это многодетные родители с тремя детьми. Выборочная совокупность приближенно отражает генеральную совокупность, тем более, если учесть тот факт, что за 2015–2017 гг. продолжилось увеличение рождений высокой очередности (особенно третьих детей), а численность женщин репродуктивных возрастов, наоборот, уменьшалась.

В ходе исследования использовался многомерный анализ эмпирических данных, который позволяет выявлять взаимоотношения двух и более переменных. В качестве этих переменных выступили: возраст респондентов (25–49 лет); число детей (три и более); показатели, отражающие качество и уровень жизни населения. Для сравнения полученных данных, касающихся уровня и качества жизни многодетных респондентов, по некоторым вопросам было проведено сопоставление с результатами опроса в целом по всей группе респондентов 25–49 лет (807 чел.) без учета уровня детности (в общей массе которых было больше однодетных и двухдетных).

Результаты исследования

Выявлено, что в сельской местности и поселках городского типа больше многодетных семей, чем в городе. Различаются в сопоставлении со всеми опрошенными 25–49 лет многодетные респонденты по уровню образования: в их группе меньше доля лиц с высшим образованием, а больше тех, кто имеет среднее специальное, начальное профессиональное образование, и тех, кто имеет среднее основное образование (9 классов) (табл. 1).

Таблица 1

Уровень образования многодетных респондентов в сравнении с уровнем образования респондентов 25 – 49 лет без учета уровня детности, % от числа ответивших

Table 1

The level of education of respondents with many children in comparison with the level of education of respondents aged 25 – 49, without taking into account the level of childbearing, % of the number of respondents

|

Уровень образования |

Уровень образования населения без учета уровня детности |

Уровень образования многодетных респондентов |

|

Высшее профессиональное |

63,9 |

41,4 |

|

Среднее специальное (техникум, колледж) |

23,8 |

35,7 |

|

Начальное профессиональное (ПТУ, профлицей) |

6,7 |

10,0 |

|

Среднее полное (11 классов) |

3,5 |

5,7 |

|

Среднее основное (9 классов) |

1,8 |

7,1 |

|

Иное |

0,2 |

0,0 |

А.О. Тындик связывает превалирование малодет-ности в условиях роста занятости женщин и их образовательного уровня со значительной конкуренцией у женщин деторождения с другими этапами жизненного цикла, что ведет к вступлению в брак и реализации репродуктивных планов в более позднем возрасте и снижению числа рождений [7].

Среди многодетных респондентов большинство тех, кто состоит в официальном браке (75,7%). В незарегистрированном браке на момент опроса состояли 14,3% опрошенных. В группе населения с тремя и более детьми меньше официально разведенных – 7,1%, тогда как среди 25–49-летних без учета уровня детности было выявлено 10,0% таких респондентов. Среди многодетных мало никогда не состоящих в браке (2,8%): в подавляющем большинстве случаев заключение брака предшествует появлению первенцев, а вторые и, особенно, третьи дети уже рождаются у тех, кто состоит либо состоял в официальном браке.

Большинство многодетных проживают в собственной квартире старой планировки (30,9%) или собственной квартире улучшенной планировки (26,5%), на третьем месте по распространенности – неблагоустроенный или частично благоустроенный частный дом (16,2%). В целом, жилищные условия несколько хуже у многодетных, чем у опрошенных 25–49 лет без учета уровня детности. В съемной квартире проживали 8,3% из всех респондентов, а среди многодетных 2,9%, безусловно, большая семья подстегивает иметь собственное жилье, предпочитая стабильность. Благоприятен тот факт, что 13,2% живут в полностью благоустроенном своем доме, без учета детности такой недвижимостью располагают только 5,2% респондентов.

По естественным причинам площадь жилья, которая приходится на одного члена семьи, в многодетных семьях ниже, чем без учета уровня детно-сти. Если площадью 6–10 кв.м и меньше располагали по всей выборке 25–49 лет 16,3% опрошенных, то уже среди многодетных – 28,4%, т. е. почти треть многодетных семей проживают в стесненных условиях. Как отмечают по этому поводу М.А. Мирюкова и В.Ф. Соколова, «низкая обеспеченность жилой площадью, отсутствие её излишков крайне затрудняют сохранение здоровья, работоспособности, получение образования» [8]. Имели площадь в пределах 10–18 кв.м на человека в целом 39,4% опрошенных, а среди многодетных – 34,3%. Площадь от 18 кв.м на человека считается нормативной законодательно и, можно сделать вывод, более комфортной для проживания всей семьи среди всего массива 25–49 лет площадью от 18 кв.м на человека и выше располагали 44,2% опрошенных, среди многодетных эта цифра меньше – 37,3%.

Г.А. Мусина, Т.В. Георгиади и Л.З. Буранбае-ва подчеркивали, что «жилищная проблема требует особого решения. Она является злободневной и актуальной, так как, к сожалению, в нашей стране не осуществляется строительство социального жилья для многодетных семей» [9]. Острота жилищной проблемы видна по ответу на вопрос «Планируете ли Вы в ближайшие три года улучшение жилищных условий?», на который 44,1% опрошенных с тремя и более детьми ответили, что несмотря на желание и необходимость, они не располагают такими возможностями. Не может не радовать тот факт, что 27,9% многодетных «в улучшении жилищных условий не нуждаются», но это только треть из опрошенных.

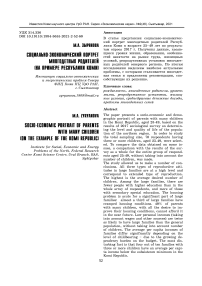

Как и ожидалось увидеть, репродуктивные установки многодетного населения выше, чем в целом по опрошенным, и соответствуют расширенному воспроизводству: среднее идеальное число детей достигает 2,88, ожидаемое – 2,99 и самое высокое – среднее желаемое число детей – находится на уровне 3,36 (рис. 1).

Среднее желаемое число детей даже превышает реальное число детей у многодетных респондентов, которое находится на уровне 3,17. У респондентов без учета уровня детности ожидаемое число детей, которое респонденты хотели бы иметь с учетом имеющихся экономических и прочих

Рис. 1. Репродуктивные установки многодетного населения в сравнении с репродуктивными установками населения 25 – 49 лет без учета уровня детности, % от числа ответивших.

Fig. 1. Reproductive attitudes of the large family population in comparison with the reproductive attitudes of the population aged 25 – 49, without taking into account the level of childbearing, % of the number of respondents.

условий, находится даже ниже уровня, приемлемого для замещения поколений (1,95).

Примечательно, что у многодетных разница между ожидаемым и желаемым числом детей существенно меньше и она практически не ощутима, по сравнению с респондентами 25–49 лет без учета уровня детности: у первых на 12,4%, а у вторых на 33,3% желаемое число превышает ожидаемое. Это значит, что у многодетных семей потребность в большом количестве детей преобладает над условиями жизни, которые могут всегда в чем-то не удовлетворять и которые могут на протяжении всей жизни становиться «помехами» к деторождению, если человек ориентирован на маленькую семью. То есть многодетное население не ищет причины социально-экономического характера, чтобы остановиться на малодетности и не делает на них главный акцент в силу действия другой важнейшей двигательной силы репродуктивного поведения – высокой потребности в детях.

Что касается вопросов занятости, то портрет многодетного населения выглядит следующим образом. Преимущественно многодетные респонденты заняты нефизическим трудом – 71,0%, физическим трудом – 28,9% опрошенных. Такая картина в целом совпадает с ответами опрошенных без учета детности.

Работают в государственном, муниципальном предприятии 66,7% опрошенных, 30,4% – на частном предприятии (в акционерном обществе). По роду деятельности среди многодетных меньше специалистов с высшим образованием, чем в целом по опрошенным 25–49 лет (28,6 и 47,7% соответственно), поэтому больше служащих (специалистов) без высшего образования (24,3 и 14,6%), квалифицированных рабочих (21,4% многодетные и 15,5% опрошенные без учета детности) и неквалифицированных рабочих (11,4 и 7,6%). Такое распределение говорит о том, что часто родители из многодетных семей вынуждены посвятить себя больше семье, чем карьере; отпуска по уходу за ребенком, частые болезни детей (особенно в младшем возрасте) и другие обстоятельства могут затруднять достижение некоторых целей и задач в профессиональной сфере. Но стоит отметить, что это происходит не всегда: среди многодетных семей много тех, кто преуспел и в области родительства, и в области своей занятости в равной степени.

Свой труд чаще оценивали как творческий респонденты без учета уровня детности (45,2%), чем многодетные респонденты (34,3%). В то время как свой труд признавали «рутинным», наоборот, чаще многодетные (25,7%), чем опрошенные в среднем по выборке (17,5%). Негативный момент: почти каждый третий опрошенный родитель из многодетных семей не удовлетворен своей работой (30,0%), среди всей выборки эта цифра оказалась ниже – 22,2%. В соответствии с этим, среди последних больше тех, кому нравится своя работа – 58,4%, а среди первых таких меньше половины – 45,7%. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.

О трудностях многодетных на рынке труда делает вывод Т.Ю. Петрова, основываясь на 50 полуформализованных интервью с многодетными матерями экономически активного возраста, проведенных в течение 2014–2016 гг.: «хотя многодетные матери очень активно действуют на формальном и неформальном рынке труда, они оказываются в ущемленном положении, так как вытеснены в малооплачиваемый сектор занятости, значительную часть активного трудового возраста проводят в отпусках по уходу за ребенком (из которых засчитывается в пенсионный стаж только 4,5 года) и не чувствуют, что общество оценивает их нелегкий труд по воспитанию детей» [10].

У обеих групп опрошенных в нашем исследовании главной причиной неудовлетворенности работой, от которой существенно отстают по значимости другие причины, является низкая заработная плата. Многодетные также чаще выражали желание 56

Таблица 2

Средний за 6 месяцев уровень дохода (учитывая все источники) многодетных респондентов в сравнении с уровнем дохода респондентов 25–45 лет без учета уровня детности, % от числа ответивших

Table 2

Average, for 6 months, income level (taking into account all sources) of respondents with many children in comparison with the income level of respondents aged 25 – 49, without taking into account the level of childbearing, % of the number of respondents

|

Размер дохода в месяц на одного члена семьи, учитывая все источники доходов (средний за 6 мес.) |

Респонденты без учета уровня детности |

Многодетные респонденты |

|

Менее 8100 руб. |

7,7 |

19,4 |

|

8100–12914* руб. |

16,6 |

23,9 |

|

12914–20000 руб. |

35,3 |

25,4 |

|

20000–30000 руб. |

22,0 |

17,9 |

|

30000–45000 руб. |

10,0 |

9,0 |

|

45000–60000 руб. |

4,5 |

3,0 |

|

60000–75000 руб. |

2,2 |

1,5 |

|

Более 75000 руб. |

1,7 |

0,0 |

*12 914 руб. – прожиточный минимум для трудоспособного населения в Республике Коми на 01.01.2017 г.

сменить работу (34,3%), чем все респонденты без учета детности (29,6%).

Есть значимые различия в доходах в месяц (учитывая зарплату и иные источники доходов) среди всего массива опрошенных 25–49 лет и многодетных (табл. 2). Чаще всего респонденты из обеих групп отмечали категорию доходов в диапазоне 12 914–25 000 руб. (39,1% все опрошенные и 39,7% многодетные), однако второй по распространенности ответ «25 000–45 000 руб.» выбирали намного чаще респонденты без учета детности (32,5%), чем многодетные (17,6%). Третьи ответы у данных двух групп были разными: у всех респондентов это была категория доходов «45 000 – 60 000 руб.» (10,0%), а у многодетных – «8 100 – 12 914 руб.» (16,2%), «менее 8 000 руб.» – 2,9%, что, возможно, связано с особенностями занятости: неполным рабочим днем многодетных, пребыванием в декрете женщин, которые могли на момент опроса указать такой личный доход. Во всяком случае опрошенные из многодетных семей, выбравшие данный вариант, имели личный доход ниже прожиточного минимума по Республике Коми, который на 01.01.2017 г. составлял 12 914 руб., и это тревожный и негативный факт.

Очень большую разницу среди двух рассматриваемых групп имеет распределение приблизительных размеров дохода, который приходится в месяц на одного члена семьи, учитывая все источники доходов (средний за последние шесть месяцев, с учетом всех членов семьи, с кем ведется совместный бюджет, в том числе детей). Как и следовало ожидать, у всех респондентов без учета уровня детности ситуация по среднедушевым доходам семьи выглядит лучше, а у многодетных, в связи с большей иждивенческой нагрузкой на бюджет семьи, материальные проблемы стоят более остро. Обе группы чаще всего выбирали ответы «12 914-

20 000 руб.» (35,3% все опрошенные в возрасте 25– 49 лет и 25,4% многодетные). А дальше шли расхождения, смысл их в том, что среди многодетных существенно больше тех, чьи среднедушевые доходы находятся около или за чертой бедности (прожиточного минимума) (24,3 и 43,3% соответственно) и меньше тех, кто располагает 1,5 прожиточного минимума на человека и выше (40,3 и 31,3%).

Похожие результаты показало исследование различных аспектов бедности семей с детьми, основанное на данных репрезентативного для России социологического опроса домохозяйств с детьми, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в мае 2017 г. Согласно ему, среди семей с детьми доля малоимущих выше среди многодетных – 50%, для сравнения: уровень бедности среди однодетных и двухдетных семей – 19% и 26% соответственно [11].

Стабильно низкий уровень зарплат в регионах страны по многим видам экономической деятельности, где существенно доходы населения отличаются от доходов населения столицы – г. Москвы, приводит семью к риску войти в круг бедных семей с появлением ребенка каждой очередности, особенно второй и последующей. Поэтому результаты нашего исследования по среднедушевым доходам многодетных отличаются от стран Запада, например, «в Германии в настоящее время доля семей с тремя детьми и более равна 12,0% и трехдетная семья рассматривается как феномен среднего класса (ʺтрехдетность — новая социальная нормаʺ)» [3].

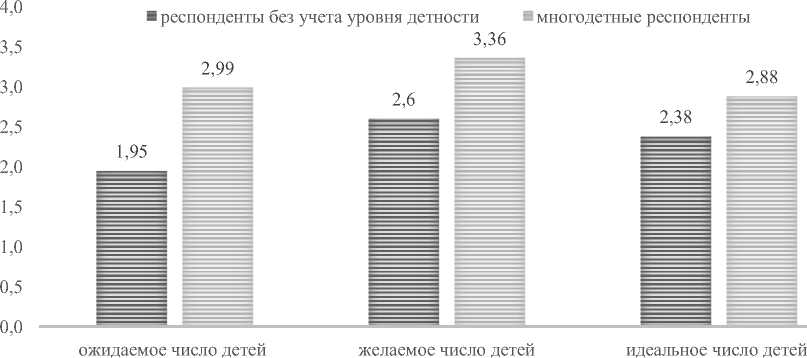

На вопрос, в котором надо было отнести себя к какому-либо социальному слою, в целом, получены позитивные оценки: около половины респондентов отнесли себя к среднему слою, правда, среди многодетных процент был чуть меньше. Следовательно, эти респонденты оценивают свой уровень респонденты без учета уровня детности

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0 3,3

0,0

многодетные респонденты

верхний слой, слой выше средний слой слой ниже нижний слой затрудняюсь элита среднего среднего ответить

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «К какому социальному слою Вы могли бы отнести себя в Республике Коми?» многодетного населения в сравнении с ответами респондентов 25 – 49 лет без учета уровня детности, % от числа ответивших.

Fig. 2. Distribution of respondents' answers to the question "What social stratum could you belong to in the Komi Republic?" of the large family population in comparison with the answers of respondents aged 25 – 49, without taking into account the level of childbearing, % of the number of respondents.

свидетельствующее о том, что при лучших экономических и прочих условиях детность этих семей могла бы быть еще выше, что говорит о высокой потребности в детях. Средний балл уровня счастья и здоровья по всем респондентам, в том числе у многодетных, достигает семи (по 10 балльной шкале), что в целом говорит о позитивной настроенности и хорошем самочувствии населения 25-49 лет.

Среди многодетных меньше, чем в целом по массиву опрошенных, лиц с высшим образованием, а больше тех, кто имеет среднее специальное образование. Благоприятно, что основная часть респондентов проживает в благоустроенном жилье (в основном - в квартирах), однако жилищная проблема остается острой: почти треть многодетных семей имеет стесненные жилищные условия (менее 10 кв.м на человека). Без малого около половины опрошенных многодетных родителей при всем желании улучшить свои жилищные условия, не могут себе этого позволить в ближайшей перспективе.

Низкими личными доходами (учитывая зарплату и другие источники) в два раза чаще располагают многодетные, чем население в целом без учета детности. Самый тревожный результат - четыре из десяти семей с тремя и более детьми имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума по Республике Коми. Каждый второй многодетный родитель занят нефизическим трудом, большинство работает на государственном (муниципальном) предприятии. Но есть различия и в этой сфере: по роду деятельности среди многодетных меньше, чем в целом по массиву опрошенных, специалистов с высшим образованием, больше служащих (специалистов) без высшего образования и представителей рабочих профессий. Среди опрошенных с тремя и более детьми каждый третий считает свой труд творческим, однако чаще выявлялись и респонденты, признающие свой труд рутинным, больше было и тех, кто неудовлетворен свой работой, в основном из-за низкой оплаты труда. 58

жизни не хуже других, а скорее, наравне с другими семьями, которые их окружают. Вторым по частоте было причисление к слою «ниже среднего», много было и тех, кто затруднился ответить на этот вопрос (рис. 2).

Оценка результатов ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 (очень несчастлив) до 10 (очень счастлив), насколько Вы счастливы?» дала одинаковый средний балл как среди респондентов 25–49 лет без учета уровня детности (7,2), так и среди многодетных (7,1). Уровень счастья населения, принявшего участие в исследовании выше среднего, это позитивный момент. По схожей балльной системе респондентам предлагалось оценить уровень своего здоровья. Результаты получились схожими и между собой, и с уровнем счастья: средний балл состояния здоровья у респондентов без учета уровня детности составил 7,0, у многодетных опрошенных - 6,8, чуть ниже, но в обоих случаях результаты были выше среднего. Объяснить это можно тем, что опрошенные в возрасте 25–49 лет, на которых было распространено исследование, меньше имеют хронических болезней, в меньшей степени подвержены перепадам артериального давления, сердечно-сосудистым заболеваниям и пр., чем люди в пожилом и старческом возрасте, поэтому оценки их здоровья находятся на достаточно высоком уровне.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование, направленное на определение социально-экономического портрета многодетных родителей, позволило сделать ряд выводов. Большинство опрошенных состояли в официально зарегистрированном браке. Все три типа репродуктивных установок у многодетных находятся на высоком уровне и соответствуют расширенному типу воспроизводства. Самым высоким является среднее желаемое число детей,

Можно предложить ряд мер для совершенствования социально-экономической и демографической политики, способствующих разрешению материальных и жилищных проблем для многодетных. Нужно отойти от понятия «прожиточного минимума» при формировании заработной платы и заменить его на такой показатель, который будет вмещать в себя обеспечение детей родителями, с учетом стоимости не только минимального перечня продуктов питания и одежды, но и использования оздоровительных, образовательных, воспитательных, рекреационных услуг [12] (к «стандарту экономической устойчивости семьи с детьми»).

Необходимо внедрение строительства социальных квартир для многодетных семей с большой площадью и более низкой, чем в среднем по рынку, стоимостью за квадратный метр. В регионах надо установить единовременную компенсационную выплату на детские товары и продукты на примере г. Санкт-Петербурга – на 2021 г. она составила там около 30 тыс. руб. Для многодетных семей такая выплата может быть не одноразовой, а скажем, ежегодной и производиться до достижения старшему ребенку совершеннолетия. Ее расход должен иметь целевое назначение: на одежду для детей, кружки, секции, лекарства, посещение театров, досуговых учреждений и прочие актуальные нужды. Рынок «диктует» перманентное повышение цен на товары и услуги, и итогом капиталистической экономики стала «платность» всех сфер общества, а доходы большинства населения, особенно в регионах, еще не соответствуют этим реалиям для того, чтобы безбедно жить, создавать большие семьи и иметь условия для развития человеческого потенциала будущих поколений. Важно и нужно подключать механизмы социально-экономической и демографической политики для устранения этого несоответствия.

Статья подготовлена в рамках выполнения НИР «Население северных территорий России: история формирования и перспективы развития» (№ ГР АААА-А19-119012190103-0, 2019–2021 гг.).

Список литературы Социально-экономический портрет многодетных родителей (на примере Республики Коми)

- Послание Президента РФ В.В. Путина Фе-деральному Собранию от 15.01.2020 г. – Электронный ресурс. – URL: http:// krem-lin.ru /events/president/ news/62582

- Хуснутдинова Г.Ф. Социально-экономичес-кий портрет многодетной семьи // Фунда-ментальные исследования. Экономические науки. 2015. №11. С. 213–217.

- Русанова Н.Е., Журавлева Е.К. Многодетная семья в Москве. Заседание Демографической секции Центрального дома ученых РАН // Демоскоп Weekly. Электронный ресурс. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2020 /0849/nauka01

- Азарова Е.Г. Многодетная семья и проблемы ее социального обеспечения // Журнал рос-сийского права. 2014. №3. С. 63–78.

- Бутрим Н.А. Специфика проблем современ-ной многодетной семьи // Система ценностей современного общества. 2012. № 22. С. 172–176.

- Попова Л.А., Зорина Е.Н., Сивкова А.А. Про-блемы формирования среднего класса в се-верном регионе (на примере Республики Ко-ми) // Север и рынок: формирование эконо-мического порядка. 2018. №6 (62). С. 153–163.; С. 156–157.

- Тындик А.О. Обзор современных мер семей-ной политики в странах с низкой рождаемо-стью // SPERO, весна-лето, 2009. С. 157–176.

- Мирюкова М.А., Соколова В.Ф. Социальное благополучие многодетных семей // CETERIS PARIBUS. Социологические науки. 2015. №5. C. 121–123; С. 122.

- Мусина Г.А., Георгиади Т.В., Буранбаева Л.З. Проблемы многодетных семей в Российской Федерации и меры по их поддержке и соци-альной защите // Вестник БИСТ (Башкир-ского института социальных технологий). 2019. №1 (42). C. 102–106; С. 103.

- Петрова Т.Ю. Многодетные матери на рын-ке труда // Вестник Нижегородского уни-верситета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Со-циальные науки. 2017. № 2 (46). С. 85–89; С. 88.

- Гришина Е.Е. Различные аспекты бедности семей с детьми // ЭКО. 2018. №3(525). С. 7–26; С. 11.

- Ржаницына Л.С. Стандарт экономической устойчивости семьи – новый ориентир поли-тики доходов // Народонаселение. 2019. Т. 23. № 1. С. 122–129.