Социально-экономическое неравенство как фактор формирования миграционных потоков

Автор: Козлова Ольга Анатольевна, Тухтарова Евгения Хасановна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Миграционная политика и факторы миграции

Статья в выпуске: 4 (78), 2017 года.

Бесплатный доступ

В быстроменяющихся условиях в глобализированом мире произошло усложнение миграционных процессов. Любые изменения в этих процессах могут оказывать как негативное, так и позитивное влияние на принимающую территорию либо практически сразу, либо в отдаленной перспективе. В статье на основе сравнительного анализа различных теоретических взглядов на возникновение миграций населения приведены результаты исследования факторов социально-экономического неравенства, обусловливающих активизацию миграционных потоков на примере стран СНГ и регионов России. На основе определения факторов притяжения и выталкивания и причин миграции, по И. Валерстайну, проведен анализ как внешней, так и внутренней миграции населения, что позволило сформировать определенную картину миграционных процессов, идущих на постсоветском пространстве. По результатам анализа сделан вывод, что факторы социального неравенства определяют процессы выталкивания и притяжения не только для внешних миграций, но и для внутренних. При этом Россия, ставшая центром притяжения, в основном, для неквалифицированных трудовых мигрантов, сама является донором квалифицированных кадров для стран с развитой экономикой. Кроме того, внутренние миграционные процессы, идущие на территории России, вследствие серьезных региональных диспропорций в уровне социально-экономического развития, стали фактором роста неравномерности распределения населения по территории страны, приводя к снижению доступности населения к общественным благам как в густо, так и в слабозаселенных регионах страны. Данная ситуация, при отсутствии регулирующего воздействия со стороны государства на миграционные потоки в дальнейшем лишь усилит пространственное неравенство в уровне и качестве жизни населения.

Внешняя трудовая миграция, внутренняя миграция, зона притяжения, факторы выталкивания, доходы

Короткий адрес: https://sciup.org/143173579

IDR: 143173579 | DOI: 10.26653/1561-7785-2017-4-6

Текст научной статьи Социально-экономическое неравенство как фактор формирования миграционных потоков

В экономических исследованиях вот уже более полувека господствует неоклассический подход к анализу каких-либо процессов, в том числе миграционных. В рамках данного подхода возникло наибольшее количество теоретических концепций и гипотез о причинноследственных связях формирования миграционных потоков. Многие из них усложнялись или дополнялись в связи с проявлением новых явлений. Несомненным достоинством неоклассиков является возможность анализировать миграционные процессы как на микроуровне (теория рационализма, индивидуализма) и макроуровне (теория неравенства развития различных стран, факторный анализ «push-pull»), так и на мезоуровне (влияние миграционных процессов на отрасли или региональную дифференциацию) [1]. Рассмотрим более подробно несколько теоретических концепций, позволяющих выделить причинно-следственные связи в миграционных процессах.

Наибольшую популярность в неоклассическом подходе получила теория анализа миграции населения на базе сравнительных факторов притяжения (pull) и выталкивания (push). Основателем этого направления является социолог С. Ли Эверетт [2]. Предложенный им подход к исследованию миграций условно является системой двух противоположных полюсов, вследствие чего «факторы выталкивания» представляют собой систему индикаторов влияния внешней и внутренней среды в стране, которые стимулируют население мигрировать. Как правило, такие факторы связаны с социальным неравенством, низким уровнем жиз- ни, невысокой стоимостью труда в стране исхода, сложностью в самореализации и т.д. Тогда как факторами притяжения для миграции являются, напротив, высокий уровень доходов, достойное качество жизни населения, а также возможность в самореализации. Такой дисбаланс в экономическом развитии создал между странами мира два противоположных полюса «Север» и «Юг» [3]. До сих пор можно наблюдать процесс миграции из южных стран в северные. Данный подход наиболее хорошо вписывается в концепцию либеральной идеологии, позволяющей утверждать о рациональном поведении отдельных индивидов и стремлении их улучшить свое материальное положение. Между тем, такой подход позволяет сформулировать причины и выделить факторы миграции, что делает теоретическую концепцию «push-pull» весьма актуальной и сегодня.

-

С. Еберг, дополнил механизм «push-pull» разделением факторов миграции на жесткие и мягкие [4]. Факторы выталкивания жесткого типа С. Еберг связывал с проявлением самосохранительного поведения индивидов, которые усиливаются в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями различного рода: эпидемиями, войнами, политическими и религиозными преследованиями национальных групп, экологическими, гуманитарными и другими катастрофами. Факторы «мягкого» регулирования связаны с мотивационной стороной экономического поведения и его разнообразными проявлениями. В их числе можно выделить ожидания в повышении реального дохода, социальную защиту, получение различных льгот.

Исходя из меняющихся и усложняющихся связей миграции с процессами глобализации, эта теория получила свое дальнейшее развитие в работе Дж. Харисса и М. Тодаро. Исследователи попытались синтезировать модель притяжения-выталкивания с теорией рациональных ожиданий [5]. Основная гипотеза исследования заключалась в том, что объем международной миграции объясняется устойчивой зависимостью от величины разрыва между реальным заработком в стране исхода мигранта и ожидаемым доходом на территории другой страны. При этом в качестве основных факторов выталкивания, определяющих внешнюю миграцию, рассматриваются такие как: низкий уровень жизни, структурная безработица по месту выбытия, а в качестве факторов притяжения — занятость и более высокая заработная плата по месту прибытия.

Произошедшие геополитические изменения в мире в начале 90-х гг. прошлого века, связанные с распадом СССР и социалистического блока восточноевропейских стран, предоставили богатый материал для понимания центробежных сил в миграционных процессах. Так, согласно представлениям о динамичных изменениях в системе разделения труда И. Ва-лерстайна, современный мир представлен несколькими глобальными регионами: ядро (развитые капиталистические страны), периферия (азиатские и африканские страны) и полуферия (страны посткоммунизма). При этом бывшие колонии тесно связаны с митрополиями, а потому поток мигрантов направляется из периферии в бывшие центры [6].

И. Валерстайн еще на рубеже нового тысячелетия понимал, что безостановочная массовая миграция населения с Юга на Север будет вызывать большое количество негативных явлений в будущем. В первую очередь, это связано с давлением на рынок труда принимающих стран. При этом мигранты из стран третьего мира, являющиеся представителями быстро растущих этносов, создают значительный резерв дешевой рабочей силы, что приводит к росту безработицы, снижению уровня заработной платы в принимающих странах. При отсутствии должного внимания со стороны государства к данной проблеме это будет способствовать усилению социальной напряженности в стране, а это может привести в открытые конфликты между коренным населением и мигрантами. Уже сегодня такую ситуацию можно наблюдать в странах Европы.

Вторым негативным следствием не контролируемой миграции становится рост криминогенной ситуации в принимающем обществе. Часть мигрантов неспособных или не желающих полностью интегрироваться актуализируют необходимость в перераспределении материальных, капитальных, трудовых ресурсов из сферы общественного производства в сферу охраны общественного порядка. Таким образом, еще в конце прошлого века И. Валерстайн был максимально точен в своих оценках относительно будущего Европы в случае реализации негативного сценария развития ситуации в сфере миграционных процессов.

Миграция в страны североамериканского континента носила иной характер. Так, из стран менее богатых, но с хорошим уровнем образования, население предпочитало мигрировать в США и Канаду.

Необходимость объяснения данного явления обусловила появление теории человеческого капитала Гэри Стэнли Беккера [7], согласно которой приток квалифицированной рабочей силы является фактором роста занятости в стране пребывания и сдерживания роста заработной платы. Вместе с тем, как считал автор концепции, приток квалифицированного человеческого капитала влечет за собой увеличение спроса на неквалифицированный труд, поскольку он является дополнением первого. Объясняется это просто: приток квалифицированной рабочей силы является важнейшим источником конкурентных преимуществ. Так, рост численности квалифицированных мигрантов стимулирует процессы самоорганизации и создания коммерческих предприятий.

В тоже время, в российских условиях данный тезис не находит своего подтверждения. Приток квалифицированных кадров в России слабо связан со спросом на неквалифицированный труд и не является его катализатором. Более того, избыточное предложение неквалифицированного труда становится сдерживающим фактором экономического развития России. В таком случае возникает вопрос о том, каковы глубинные причины миграционных процессов в России и мотивации людей покидать свою родину.

Мы полагаем, что природу миграционных процессов в России можно объяснить, основываясь на синтезе нескольких подходов: факторов притяжения и выталкивания с теорией рациональных ожиданий мигранта относительно увеличения дохода, а также системном анализе причин миграции по И. Валерстайну. При этом, важно отметить, что использование такого комплексного инструментария исследования позволяет анализировать как внешнюю, так и внутреннюю миграцию населения, что позволяет увидеть полную картину миграционных процессов.

Современные процессы во внешней миграции в России

Вовлечение России и бывших союзных республик в орбиту глобализационных процессов привело к активному перемещению людских масс как внутри некогда единого пространства, так и вовне. При этом Россия, согласно представлениям И. Ва-лерстайна, осталась территорией притяжения или ядром для привлечения населения из бывших союзных республик.

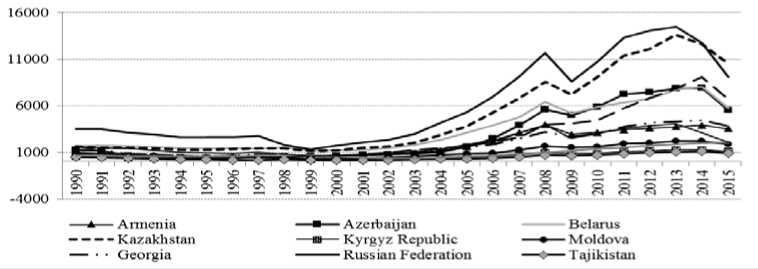

Несмотря на тот факт, что в результате системных реформ все десятилетие конца прошлого века в России царил политический и экономический хаос, обусловивший резкое падение уровня жизни населения и сжатие производства. Ситуация в большинстве экономик бывших советских республик оказалась еще хуже, вследствие чего люди выезжали в Россию в поисках работы и лучшей жизни. Данный тезис наглядно демонстрирует сравнительный анализ динамики среднедушевых доходов ВВП в странах СНГ и Грузии (рис. 1).

Источник : составлено по данным Всемирного банка.

Рис. 1. Динамика среднедушевого ВВП в странах СНГ и Грузии за 1990-2015 гг., долл. США

Fig. 1. Dynamics of average GDP per capita in the CIS countries and Georgia for 19902015, US$

Так, с 1990 г. вплоть до первого кризиса (1998-1999 гг.) ВВП на душу населения в России был выше других стран СНГ приблизительно в два раза. По мере роста цен на углеводороды ВВП на душу населения в России рос опережающими темпами, даже быстрее, чем в других экономиках со схожей моделью развития (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан). Максимальный разрыв между Россией и другими странами зафиксирован накануне мирового финансового кризиса (2008 г.). Так, ВВП на душу населения в России в 2008 г. был выше, чем в Узбекистане в 11 раз, Киргизии — более чем в 12 раз, Таджикистане — более чем в 16 раз. Существенный разрыв между Россией и странами Центральной Азии, предопределил характер мягкого сценария развития миграционных потоков. Однако изменение климата в геополитике в 2014 г. и более высокая вовлеченность России в мировую экономику существенно сократили разрыв в ВВП на душу населения между Россией и странами СНГ, и Грузией. Так, в ре- зультате кризиса среднедушевой ВВП в Казахстане стал даже выше, чем в России (см. рис. 1).

Другой индикатор миграционных потоков — денежные переводы — также свидетельствует об ухудшение экономической ситуации в России. К примеру, из динамики средней суммы денежного перевода трудовых мигрантов на родину можно сделать однозначный вывод, зарабатывать в России становится сложнее и менее выгодно. Если до 2014 г. денежный перевод существенно превышал уровень заработной платы в странах исхода трудовых мигрантов, то уже в 2015 г. эта динамика кардинально изменилась.

К примеру, в Беларуси уровень средней заработной платы почти в полтора раза выше среднего денежного перевода (табл. 1). В Казахстане этот же разрыв составляет более чем два раза. Для таких стран, как Азербайджан и Киргизия уровень заработной платы почти сравнялся с денежным переводом. Из чего можно сделать вывод о том, что большин- ство мигрантов их этих стран будут возвращаться на родину, а часть из них переориентируется на другие страны. Например, предположительно, часть мигрантов из Центральной

Азии, прежде всего из Узбекистана и Киргизии, предпочтут выезжать на заработки в Казахстан. Об этом свидетельствуют и последние исследования ученых в этой области [8].

Таблица 1

Динамика среднего денежного перевода из России и средней заработной платы в странах СНГ, долл. США

Dynamics of average money transfers from Russia and average wages in the CIS countries, US$

Table 1

|

Страна |

Показатель |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

|

Азербайджан |

перевод |

840 |

922 |

706 |

677 |

683 |

663 |

683 |

655 |

454 |

|

зарплата |

252 |

334 |

371 |

413 |

461 |

507 |

542 |

567 |

453 |

|

|

Армения |

перевод |

850 |

992 |

677 |

647 |

432 |

381 |

262 |

297 |

226 |

|

зарплата |

217 |

286 |

264 |

248 |

290 |

282 |

358 |

381 |

386 |

|

|

Беларусь |

перевод |

239 |

325 |

246 |

362 |

433 |

310 |

472 |

393 |

273 |

|

зарплата |

323 |

404 |

350 |

407 |

339 |

439 |

564 |

590 |

413 |

|

|

Казахстан |

перевод |

529 |

684 |

511 |

634 |

665 |

514 |

435 |

368 |

272 |

|

зарплата |

428 |

505 |

457 |

527 |

614 |

679 |

717 |

675 |

565 |

|

|

Кыргызстан |

перевод |

505 |

542 |

383 |

371 |

280 |

228 |

205 |

229 |

202 |

|

зарплата |

106 |

147 |

144 |

156 |

202 |

228 |

234 |

229 |

206 |

|

|

Молдова |

перевод |

636 |

700 |

520 |

525 |

533 |

487 |

451 |

402 |

281 |

|

зарплата |

170 |

244 |

247 |

240 |

259 |

280 |

292 |

291 |

245 |

|

|

Таджикистан |

перевод |

630 |

637 |

410 |

384 |

275 |

255 |

275 |

228 |

137 |

|

зарплата |

47 |

68 |

69 |

81 |

96 |

117 |

146 |

165 |

143 |

|

|

Украина |

перевод |

603 |

718 |

500 |

576 |

582 |

575 |

523 |

356 |

212 |

|

зарплата |

268 |

343 |

245 |

284 |

332 |

381 |

411 |

293 |

193 |

Источник : составлено по данным Статкомитета СНГ и ЦБ России.

Вместе с тем остаются страны, для которых средний уровень зарплаты на родине ниже среднего денежного перевода. К ним относятся Украина и Таджикистан, поэтому поток мигрантов из этих стран в Россию пока не исчерпан. При этом миграция из этих стран обусловлена как мягкими факторами (существенной разницей в уровне доходов), так и жесткими факторами (военный конфликт на Украине). Отметим, что уровень средней заработной платы на Украине стремительно снизился, приблизившись к уровню Таджикистана. По- этому предположительно, что при сохранении негативных тенденций, миграционные процессы в Украине будут нарастать. Более того, из страны будут выезжать квалифицированные кадры, что в средне и долгосрочной перспективе негативно скажется на человеческом потенциале Украины.

Помимо миграционного притока в начале 1990-х гг. на фоне процесса репатриации из стран СНГ, из самой России начался отток квалифицированных кадров в страны Запада [9; 10]. Процесс российской эмиграции в

1990-х гг. был вызван по большей части факторами выталкивания и притяжения мягкого характера. Сегодня можно констатировать новую волну эмиграции из России, связанную с ухудшением экономической ситуации в стране. Как показывает анализ миграционных потоков, уровень эмиграции в 2015 г. превысил уровень 1997 г. (табл. 2), что свидетельствует не только об ухудшение экономической ситуации в России, но и об усилении негативной тенденции в расслоении общества. Отсутствие социальных лифтов приводит к

Показатели миграции в России за 1990-2015 гг., человек

сложности в самореализации и профессионального роста квалифицированных кадров в современной России. Об этом свидетельствуют данные структуры эмигрантов из России. Так, если в начале 1990-х гг. доля квалифицированных кадров составляла около 14% от общего количества эмигрантов, то уже в настоящее время эта доля приблизилась к 50% [11]. Поэтому в случае продолжения экономического спада и снижения качества жизни, квалифицированные кадры России будут и в дальнейшем уезжать за рубеж.

Таблица 2

Table2

Migration in Russia in 1990-2015, persons

|

Показатель |

1990 г. |

1997 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

2014 г. |

2015 (о) г. |

|

Прибывшие |

5 176 332 |

3 322 593 |

2 662 329 |

2 088 639 |

2 102 304 |

4 624 864 |

4 734 523 |

|

в пределах России |

4 263 109 |

2 724 942 |

2 302 999 |

1 911 409 |

1 910 648 |

4 046 353 |

4 135 906 |

|

из зарубежных стран |

913 223 |

597 651 |

359 330 |

177 230 |

191 656 |

578 511 |

598 617 |

|

с другими зарубежными странами |

18 264 |

14 822 |

9 040 |

7 114 |

12 590 |

40 496 |

41 903 |

|

со странами СНГ, Балтии и Грузии |

894 959 |

582 829 |

350 290 |

170 116 |

179 066 |

538 015 |

556 714 |

|

Выбывшие |

4 720 270 |

2 931 466 |

2 420 574 |

1 981 207 |

1 944 226 |

4 354 828 |

4 489 139 |

|

в пределах России |

3 990 803 |

2 698 479 |

2 274 854 |

1 911 409 |

1 910 648 |

4 046 353 |

4 135 906 |

|

в зарубежные страны |

729 467 |

232 987 |

145 720 |

69 798 |

33 578 |

308 475 |

353 233 |

|

с другими зарубежными странами |

262 608 |

83 526 |

62 282 |

33 040 |

11 415 |

104 882 |

120 099 |

|

со странами СНГ, Балтии и Грузии |

466 859 |

149 461 |

83 438 |

36 758 |

22 163 |

203 594 |

233 134 |

|

Сальдо миграции |

456 062 |

391 127 |

241 755 |

107 432 |

158 078 |

270 036 |

245 384 |

|

в пределах России |

272 306 |

26 463 |

28 145 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

из зарубежных стран |

183 756 |

364 664 |

213 610 |

107 432 |

158 078 |

270 036 |

245 384 |

|

с другими зарубежными странами |

-244 344 |

-68 704 |

-53 242 |

-25 926 |

1 175 |

-64 386 |

-78 196 |

|

со странами СНГ, Балтии и Грузии |

428 100 |

433 368 |

266 852 |

133 358 |

156 903 |

334 422 |

323 580 |

Источник : Демографический ежегодник России: стат. сборник / Росстат. — М., 2015. — 265 с.

Таким образом, можно зафиксировать, что даже в условиях снижения доходов Россия, с одной стороны, остается центром притяжения для некоторых стран СНГ, экономическая ситуация в которых менее благоприятная. С другой стороны, Россия, сама является поставщиком квалифицированных кадров за рубеж. При этом для внешней миграции Россия является центром притяжения, в которых для одних стран включаются мягкие факторы притяжения и выталкивания, а для других — жесткие [12; 13]. Для процессов эмиграции из России, все большую роль приобретают факторы ухудшения качества жизни населения и условий профессиональной самореализации. Такова ситуация с внешним притоком и оттоком миграции.

Внутренние миграционные процессы

Наряду с притоком внешних мигрантов внутри России также наблюдается усиление внутренних миграционных процессов. Неравномерное развитие регионов в стране привело тивных территорий. Высокий уровень межрегиональной дифференциации доходов стал причиной для внутренней миграции. Следует отметить различные возможности регионов не только в формировании доходов, но и их устойчивости, которую можно наблюдать в периоды кризисов. Наиболее яркий пример — ситуация в Уральском ФО. К примеру, восстановление экономики региона после глобального кризиса 2010 года произошло гораздо быстрее, чем в других федеральных округах России. Так, если в 2009 г. ВРП на душу населения в УрФО снизился до 91,9%, то уже в 2010 году регион вышел почти на докризисные темпы роста в 107%. Столь быстрое восстановление свидетельствует об эффективном управлении и возможностях административного ресурса, позволяющих быстрее выходить из кризисных ситуаций. Косвенно об этом свидетельствуют и изменения в динамике внутренних мигрантов в УрФО из других регионов России (табл. 3 и 4). Так, в 2014 г. приток населения в УрФО вырос практически из всех федеральных округов за исключением ЦФО.

к появлению депрессивных и пози-

Таблица 3 Внутрироссийская миграция по территориям прибытия и выбытия в 2010 г., %

Table 3

Russian internal migration by territories of arrival and departure in 2010, %

|

Территория прибытия Территория выбытия |

РФ |

Федеральный округ |

|||||||

|

ЦФО |

С-ЗФО |

ЮФО |

С-КФО |

ПФО |

УФО |

СФО |

ДФО |

||

|

Российская Федерация |

100 |

25,4 |

9,3 |

9,0 |

6,1 |

19,1 |

9,5 |

16,9 |

4,8 |

|

Центральный ФО |

100 |

83,4 |

4,4 |

3,1 |

1,4 |

3,9 |

1,4 |

1,6 |

0,9 |

|

Северо-Западный ФО |

100 |

16,2 |

69,2 |

4,1 |

1,3 |

5,2 |

1,4 |

1,7 |

0,9 |

|

Южный ФО |

100 |

14,8 |

4,0 |

65,8 |

5,3 |

3,8 |

2,8 |

2,3 |

1,3 |

|

Северо-Кавказский ФО |

100 |

11,9 |

3,5 |

8,8 |

66,1 |

2,2 |

5,1 |

1,7 |

0,8 |

|

Приволжский ФО |

100 |

11,8 |

3,2 |

2,3 |

0,8 |

73,9 |

5,8 |

1,5 |

0,7 |

|

Уральский ФО |

100 |

8,4 |

3,1 |

4,4 |

2,0 |

11,1 |

66,4 |

4,0 |

0,6 |

|

Сибирский ФО |

100 |

6,0 |

2,2 |

2,9 |

0,7 |

2,3 |

3,0 |

81,1 |

1,9 |

|

Дальневосточный ФО |

100 |

12,5 |

4,8 |

6,1 |

1,3 |

4,6 |

1,9 |

9,2 |

59,6 |

Источник : Демографический ежегодник России. 2015 г. / Росстат. — Москва, 2015. — 265 с.

Таблица 4

Внутрироссийская миграция по территориям прибытия и выбытия в 2014 г., %

Table 4

Russian internal migration by territories of arrival and departure in 2014, %

|

Территория прибытия Территория выбытия |

РФ |

Федеральный округ |

|||||||

|

ЦФО |

С-ЗФО |

ЮФО |

С-КФО |

ПФО |

УФО |

СФО |

ДФО |

||

|

Российская Федерация |

100 |

25,1 |

12,3 |

9,3 |

4,7 |

16,9 |

9,8 |

14,0 |

5,2 |

|

Центральный ФО |

100 |

77,4 |

5,6 |

4,0 |

2,0 |

6,0 |

1,7 |

2,0 |

1,2 |

|

Северо-Западный ФО |

100 |

12,4 |

71,3 |

3,7 |

1,7 |

5,7 |

1,8 |

2,1 |

1,3 |

|

Южный ФО |

100 |

14,5 |

5,5 |

60,8 |

6,3 |

4,5 |

3,3 |

3,1 |

1,9 |

|

Северо-Кавказский ФО |

100 |

14,9 |

5,9 |

12,6 |

55,2 |

3,0 |

5,2 |

2,1 |

1,1 |

|

Приволжский ФО |

100 |

11,4 |

4,3 |

2,3 |

0,6 |

73,8 |

5,6 |

1,2 |

0,7 |

|

Уральский ФО |

100 |

6,3 |

3,3 |

4,2 |

2,1 |

11,3 |

67,9 |

4,1 |

0,7 |

|

Сибирский ФО |

100 |

5,9 |

3,4 |

3,8 |

0,8 |

2,1 |

3,3 |

78,1 |

2,5 |

|

Дальневосточный ФО |

100 |

8,9 |

5,9 |

7,1 |

1,1 |

3,5 |

1,5 |

7,2 |

64,9 |

Источник : Демографический ежегодник России. 2015 г. / Росстат. — Москва, 2015. — 265 с.

При этом миграция в одних федеральных округах увеличилась, в других осталась неизменной, а в третьих снизилась. К примеру, Южный ФО и Северо–Кавказский ФО уменьшили потоки внутри своей административной территории, тогда как потоки между этими округами возросли, т.е. население далеко не выезжало, а перенаправило свои трудовые ресурсы в близлежащую местность.

Вместе с тем, наибольший миграционный поток наблюдается внутри федерального округа, где центром притяжения являются крупные города или столицы республик. За пять лет произошли структурные и качественные сдвиги в регионах страны. Не последнюю очередь в переориентации подвижности населения играет территориальная близость к этим центрам.

Несомненно, одним из факторов притяжения для миграции населения является уровень заработной платы в регионах. Так, с начала 2000-х гг. мак- симальные различия со среднероссийской оплатой труда достигли более 3 раз. Например, в 2001 г. средняя оплата труда по РФ составляла 3240 руб., в Дагестане — 1172 руб., а в Ямало-Ненецком АО — 12577 руб. Вследствие этого одни регионы стали центрами притяжения для мигрантов, а другие — донорами: например, Москва — финансовым центром страны, привлекая как внешних, так и внутренних мигрантов, тогда как добывающие регионы в Уральском и Сибирском федеральных округах — центрами притяжения, в основном, — внутренних (вахтовая миграция).

***

Социально-экономическая модель развития России является одной из основных причин нарастающей межрегиональной дифференциации. Сложившаяся отраслевая структура в одних регионах создает условия для емкого рынка труда, способствует инвестиционной и деловой активно- сти, тогда как в других регионах происходит ухудшение социально-экономического положения. Усугубляет эту ситуацию сложившаяся система централизованного перераспределения доходов и инвестиций. Вследствие этого функционирующая экономическая модель создает неравнозначные условия доступа к административным, финансовым и человеческим ресурсам [14].

Образуются разрывы и диспропорции в плотности проживания населения в различных регионах, в уровне и дифференциации доходов и неравенстве возможностей людей в самореализации. Такая негативная тенденция без соответствующих мер ее ограничения будет только усиливаться, в результате чего одни территории будут опустошены, а другие перенаселены. Такая ситуация требует активного вмешательства государства в недопущении таких диспропорций в российских регионах.

Таким образом, на протяжении четверти века в России идут сложные миграционные процессы. С одной стороны, Россия является центром притяжения неквалифицированных мигрантов из стран СНГ, а с другой, теряет квалифицированные кадры. При этом в настоящее время в стране формируются свои региональные центры притяжения, создающие предпосылки к усилению миграционных потоков. Как показал анализ миграционных потоков сегодня, назрела проблема регулирования не только внешних трудовых потоков, но и внутренних.

В качестве первоочередных мер необходимо урегулирование нормативно-правовой базы в части бóль-шей самостоятельности регионов, возможности распоряжаться и направлять сформированные доходы в регионе на собственное развитие и нужды. Помимо укрепления региональных институтов, необходимо привлечение широкого круга специалистов (науки, бизнеса, администрации и т.д.) к стратегическому планированию диверсифицированного социально-экономического развития российских регионов. Создание достойных условий жизни должно включать функционирование эффективного механизма социальных лифтов. Это позволит остановить дальнейшую утечку мозгов из страны.

Не менее важно привлекать и квалифицированные кадры из ближнего зарубежья. В этих целях необходимо не только пересмотреть программу добровольного переселения соотечественников и упростить ее, но и создать эффективный механизм для привлечения квалифицированных кадров в Россию.

Список литературы Социально-экономическое неравенство как фактор формирования миграционных потоков

- Massey, Douglas S. An Evaluation of International Migration Theory; The North American Case//Population and Development Review. -1994. -No 20. -P. 699-751.

- Everett S. Lee A. Theory of Migration//Demography. -1966. -No. 1 (Vol. 3) -Р. 47-57.

- Ивахнюк И. В. Международная трудовая миграция. -М.: Теис. -2005.

- Öberg, S. Spatial and Economic Factors in Future South-North Migration//The Future Population of the World: What Can We Assume Today? -1996. -Earthscan, London. -Р. 336-357.

- Harris, J. R. and Todaro, M. P. Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis//American Economic Review. -1970. -No. 60. -P. 126-142.