Социально-экономическое неравенство населения региона (на примере Вологодской области)

Автор: Гулин К.А., Костылева Л.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Качество и уровень жизни в регионах России

Статья в выпуске: 5 (147), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается проявление неравенства населения по уровню доходов в таких показателях уровня жизни как: обеспеченность жильем и имуществом, потребление продуктов и услуг, размер и характер сбережений, способы проведения досуга и др. Активно использованы данные статистки и результаты социологических опросов. Утверждается необходимость качественных преобразований системы перераспределительных отношений. Сформированы основные направления государственной социальной политики для решения выявленных проблем.

Социально-экономическое неравенство, избыточное неравенство, среднедушевой доход, коэффициент фондов, структура населения

Короткий адрес: https://sciup.org/143181341

IDR: 143181341

Текст научной статьи Социально-экономическое неравенство населения региона (на примере Вологодской области)

Одной из наиболее острых проблем современного российского общества является стремительный рост социально-экономического неравенства населения. Основной измеритель степени неравенства – коэффициент фондов (показывающий во сколько раз различаются средние доходы 10% наиболее обеспеченного и 10% наименее обеспеченного населения) увеличился в России с дореформенного уровня – 4,5 раза до 17 раз в 2008 г. Причем следует помнить, что при расчете данного показателя не учитываются теневые доходы населения, оценивающиеся в 30-40% общего объема финансовых средств. Поэтому реальный уровень дифференциации доходов населения, по мнению экспертов, составляет в настоящее время 25-30 раз [6].

Неравенство доходов характерно для всех стран независимо от уровня благосостояния их населения, однако его степень имеет сильную вариацию. В большинстве западноевропейских стран коэффициент фондов не превышает 10 раз, в то время как в африканских государствах уровень показателя стремится к 25, а в развивающихся странах Латинской Америки значительно превышает даже эту планку [9]. Если невысокая степень дифференциации населения по доходам способствует повышению производительности труда, мотивируя человека на более высокие результаты и достижения, то повышенная степень неравенства имеет серьезные последствия не только для социально-психологического состояния общества, но и для показателей экономического и демографического развития страны.

В связи с возрастающей актуальностью данной проблемы в российском обществе, в Институте социально-экономического развития территорий РАН (г. Вологда) с 2007 г. проводится исследование социально-экономического неравенства населения, некоторые результаты которого представлены ниже. Под социально-экономическим неравенством нами понимаются различия людей и социальных групп в обеспеченности материальными благами и возможностями удовлетворения своих потребностей, в основании чего лежит дифференциация доходов населения. Кроме официальной статистической информации на федеральном и региональном уровнях в данном исследовании активно используются данные социологических опросов населения Вологодской области и СЗФО, в том числе специализированных, посвященных вопросам неравенства, что значительно обогащает знания о характере и природе изучаемого явления.

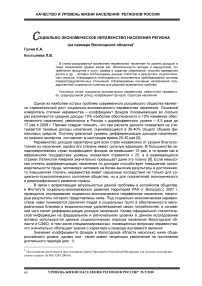

Значения коэффициента фондов в Вологодской области несколько ниже общероссийского уровня, однако они также имеют тенденцию увеличения на протяжении длительного периода (рис. 1).

Исследование выполняется при поддержке гранта Президента Российской Федерации для молодых российских ученых (проект № МК-3284.2009.6).

Рис. 1. Динамика коэффициента фондов в России и Вологодской области 1995 – 2008 гг.

По данным 2008 г. в распоряжении 20% наименее состоятельного населения региона находилось 6% общего объема денежных средств, в то время как 20%-ной группе наиболее состоятельного населения принадлежало 44% доходов (по России – 48%). В 1995 г. эти показатели были равны соответственно 8 и 40%.

По данным 2008 г. среднедушевой доход в верхней группе почти в шесть раз превышает прожиточный минимум, в то время как средний доход населения нижней группы значительно меньше (77%) величины официально установленного показателя (табл. 1). Можно отметить, что около 40% населения области на протяжении двадцатилетнего периода находятся на грани выживания. В динамике соотношения дохода и прожиточного минимума изменяются, но различными темпами. За период с 1995 по 2008 г. наибольшим образом увеличились доходы населения верхней группы – в 2,9 раза в сопоставимой оценке, наименьшим – в первой группе (в 2,1 раза), что и способствовало углублению расслоения населения области.

Показатели распределения общего объема дохода и уровень прожиточного минимума начали рассчитываться Областным комитетом государственной статистики по Вологодской области в 1995 г., поэтому сравнение текущих оценок с дореформенными возможно лишь при использовании общероссийских показателей. В 1990 г. отношение средних доходов и минимальной заработной платы (которая в данном случае выступает своеобразным аналогом прожиточного минимума) в 20%-ных группах населения Российской Федерации составляло 1,3 (в первой, нижней группе); 2,0; 2,5; 3,2 и 4,4 (в пятой, верхней группе). Из чего можно сделать вывод, что в результате реформ 1990-х гг. в выигрышном положении оказались лишь представители верхней, пятой, группы.

Таблица 1

Изменение среднедушевого денежного дохода населения Вологодской области в разрезе 20%-ных групп, 1995-2008 гг.

|

20%-ные группы населения по доходу |

Среднедушевой денежный доход, руб. |

Отношение к прожиточному минимуму, раз |

Отношение доходов 2008 г. к 1995 г., раз |

|||

|

1995 г.* |

2008 г. |

1995 г. |

2008 г. |

ТЦ** |

СЦ*** |

|

|

Первая (нижняя) |

192 |

3658 |

0,71 |

0,77 |

19,1 |

2,1 |

|

Вторая |

314 |

6597 |

1,16 |

1,40 |

21,0 |

2,3 |

|

Третья |

424 |

9475 |

1,57 |

2,01 |

22,3 |

2,4 |

|

Четвертая |

576 |

13733 |

2,13 |

2,91 |

23,8 |

2,6 |

|

Пятая (верхняя) |

988 |

26507 |

3,66 |

5,61 |

26,8 |

2,9 |

* тыс. руб.; ** текущая оценка; *** сопоставимая оценка.

Источник: Социально-экономическое положение Вологодской области: доклады. – Вологда: Вологдастат, 1996 – 2009.

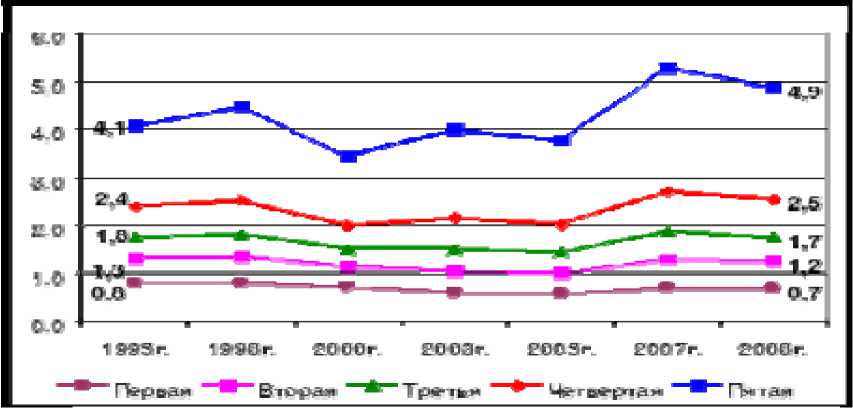

Однако в связи с изменением методики расчета показателя прожиточного минимума в течение исследуемого периода (в 2000 г.) и официальным характером показателя, по нашему мнению, более корректно сравнивать доходы 20%-ных групп населения с границей относительной бедности, которая рассчитывается Евростатом как величина, составляющая 60% медианного дохода. Такая оценка будет более объективной еще и потому, что медианный (а не средний) доход считается наиболее соответствующим существующей в стране норме уровня жизни [2]. На рис. 2 изображена динамика соотношений среднедушевого денежного дохода с 60% медианного дохода в квинтильных группах населения Вологодской области с 1995 г. Увеличение соотношений наблюдается лишь у четвертой и пятой групп населения региона, причем, как и при сравнении с прожиточным минимумом, для показателей пятой группы населения характерен сильный отрыв от показателей остальных групп.

Рис. 2. Динамика соотношений среднедушевого денежного дохода с 60% медианного дохода в квинтильных группах населения Вологодской области в 1995 – 2008 гг., раз

В целом можно отметить, что богатые становятся еще богаче, а бедные – еще беднее. Этот вывод подтверждается и результатами социологических опросов населения региона: ежегодно улучшение материального положения отмечают 30–35% наиболее состоятельных респондентов, в то время как примерно для такой же части наименее состоятельного населения характерно ухудшение материального обеспечения.

Однако в период с 2000 по 2008 г. структура населения региона по оценке собственных доходов1 претерпевала лишь положительные изменения (табл. 2). Лишь финансовый кризис 2008–2009 гг. вернул распределение населения к оценкам 2005 г., когда к «бедным» и «нищим» относилось около 38% населения региона. Наибольшим образом изменилось наполнение группы «бедных» (с 14 до 34%), что произошло за счет перехода в эту группу части тех, кого можно было считать малообеспеченными. Это связано с повышением цен на продукты и услуги первой необходимости, которое отмечали в то время 70% населения. Доля обеспеченных и богатых в связи с кризисом уменьшилась с 20 до 7%.

Классификация сформирована на основе ответов респондентов на вопрос: «Какая из оценок наиболее точно характеризует Ваши денежные доходы?». При этом респонденты, давшие ответ «Денег не хватает даже на продукты питания», были отнесены к категории «нищие», «Денег хватает только на продукты питания, но на одежду уже не хватает» – «бедные», «Денег хватает на продукты питания и одежду, но на такие предметы длительного пользования как телевизор, холодильник и т.п. уже не хватает» – «малообеспеченные», «Денег хватает на продукты питания, одежду, предметы длительного пользования, но на такие дорогие предметы как квартира, машина, дача и т.п. уже не хватает» – «обеспеченные», «Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать» – «богатые».

Таблица 2

Структура населения Вологодской области по оценке собственных доходов в 2000–2009 гг., в % от числа ответивших

|

Группы населения |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

1.Нищие |

15,9 |

14,0 |

12,8 |

12,6 |

9,6 |

6,3 |

4,3 |

3,8 |

3,4 |

6,1 |

|

2.Бедные |

46,4 |

43,8 |

40,7 |

38,8 |

35,9 |

34,7 |

34,4 |

31,1 |

13,6 |

34,3 |

|

3.Малообеспеченные |

31,2 |

32,0 |

35,1 |

36,7 |

41,7 |

46,7 |

47,9 |

50,1 |

62,7 |

52,2 |

|

4.Обеспеченные |

4,1 |

6,0 |

6,1 |

7,8 |

6,9 |

8,6 |

9,4 |

10,9 |

17,5 |

6,3 |

|

5.Богатые |

1,4 |

2,1 |

3,1 |

2,4 |

2,3 |

1,4 |

1,6 |

2,3 |

2,1 |

1,1 |

Источник: Социологические опросы ИСЭРТ РАН, 2000-2009 гг.

Несмотря на положительные сдвиги в структуре населения по оценке собственных доходов, все же необходимо отметить, что основная часть населения – это люди, которые могут обеспечить себе лишь текущие потребности: питание, одежду и оплату простейших услуг (транспорта, жилищно-коммунальных). Доля населения региона, которое можно отнести к среднему классу, составляет, по нашим оценкам1, лишь 3,3% (по общероссийским данным 2008 г. – 7%). То есть, наряду со значительным расслоением населения в регионе отсутствует важная социальная группа, выполняющая функцию социального стабилизатора и являющаяся экономической опорой общества.

Неравенство населения по уровню доходов проявляется и в других показателях уровня жизни населения региона: обеспеченности жильем и имуществом, уровне потребления продуктов и услуг, размере и характере сбережений, способах проведения досуга и других показателях. По всем характеристикам прослеживается одна и та же тенденция: чем выше уровень дохода, тем выше уровень жизни населения. Причем практически по всем критериям наблюдается значительный отрыв показателей пятой группы (табл. 3).

Таблица 3

Некоторые характеристики уровня жизни населения Вологодской области по квинтильным группам, 2008 г., в процентах от числа ответивших

|

Показатели |

Население в целом |

в том числе по 20%-ным группам |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

1.Наличие квартиры с тремя и более комнатами |

24 |

13 |

16 |

22 |

32 |

36 |

|

2.Степень благоустроенности жилья 4 |

67 |

33 |

50 |

76 |

85 |

89 |

|

3.Наличие жилой недвижимости кроме квартиры |

36 |

15 |

24 |

38 |

46 |

52 |

|

4.Наличие недвижимости производственнохозяйственного назначения |

8 |

3 |

6 |

6 |

9 |

12 |

|

5.Возможность приобретения любых продуктов питания |

8 |

0 |

3 |

5 |

6 |

21 |

|

6.Возможность оплаты любых услуг |

5 |

0 |

1 |

2 |

3 |

15 |

|

7.Отдых за рубежом |

8 |

0 |

3 |

4 |

9 |

22 |

|

8.Наличие сбережений |

22 |

7 |

14 |

20 |

31 |

41 |

Источник : Социологический опрос ИСЭРТ РАН «Социально-экономическая дифференциация населения региона», 2008 г.

Численность среднего класса определялась нами, основываясь на данные социологического опроса населения Вологодской области в 2008 г. в соответствии с критериями определения среднего класса, принятыми в развитых странах: доходы человека, его социальный статус (уровень образования и значимость профессии) и самоидентификация (то есть, к какому классу человек сам себя относит).

В современных исследованиях неравенства нередко оцениваются его структурные характеристики. При этом общее неравенство подразделяется на избыточное, обусловленное бедностью, и нормальное, определяющееся путем исключения избыточного. Нормальное неравенство – это то неравенство, которое наблюдалось бы в случае, если доходы всех бедных были бы повышены до величины прожиточного минимума. Нормальное неравенство лежит в основе идеи рынка и социально оправдано, а избыточное – тормозит экономический рост и социально несправедливо. В ИСЭПН РАН и ЦСЭИ РАН были изучены структурные характеристики экономического неравенства по России в целом и по полной совокупности российских регионов. Исследования показали, что во всех связях с макроэкономическими показателями нормальное неравенство проявляет себя как позитивный фактор, а избыточное – как негативный: чем выше нормальное неравенство, тем выше продуктивность экономики и ниже избыточное неравенство. А также, чем выше доля нормального неравенства в общем неравенстве, тем выше темп роста экономики региона [8].

Нами подсчитано, что в настоящее время доля избыточного неравенства в неравенстве населения Вологодской области составляет около 10%. На основе региональных данных выявлена следующая зависимость: увеличение доли избыточного неравенства приводит к замедлению экономического роста – при увеличении показателя избыточного неравенства на 0,001 объем ВРП в расчете на душу населения снижается на 694 руб. Согласно проведенным расчетам потери ВРП Вологодской области, вызванные наличием избыточного неравенства, составили за период с 1997 по 2007 гг. около 508 млрд. руб., что приблизительно равно величине десяти консолидированных бюджетов области 2007 г. или четверти объема ВРП ежегодно. Демографические потери за тот же период за счет снижения уровня рождаемости и повышения уровня смертности в результате избыточного неравенства составили около 34 тыс. человек.

Среди причин неравенства доходов в научной литературе по этой теме выделяют такие группы факторов как экономические, социальные, демографические, политические, психологические. Условно все факторы дифференциации можно разделить на две крупные группы – «позитивные» и «негативные». К первой группе можно отнести те факторы, которые формируют заинтересованность в повышении эффективности труда, росте квалификации, совершенствовании личности (например, уровень образования, род занятий, стремление индивида к социальному соревнованию). Степень дифференциации, возникающую под воздействием этих факторов, не следует ограничивать.

Вторая группа факторов способствует высокой степени дифференциации, негативно влияющей на социально-экономическое положение в обществе. К таким факторам следует отнести те, которые предопределяют преимущественное положение одних социальных слоев по отношению к другим. Следует провести параллель между двумя группами факторов и структурными составляющими неравенства. Вероятно, неравенство, образующееся под влиянием первой группы факторов, является нормальным. Под воздействием факторов второй группы формируется избыточное неравенство.

Преимущественное положение одних социальных слоев по отношению к другим в России стало активно формироваться с началом реформ: до переходного периода коэффициент фондов по доходам в СССР не превышал 5 единиц. Его стремительному увеличению в начале 1990-х годов способствовали следующие явления и процессы: приватизация, использование и эксплуатация общественной собственности; либерализация цен, торговли и рынков; низкая цена труда; нарушения пропорций в оплате труда между сферами занятости и предприятиями разных форм собственности; несовершенство правовых механизмов, позволяющее относительно небольшой группе россиян присваивать большие объемы теневых доходов; деформация механизмов государственного регулирования и распределения; неэффективность системы социальной защиты населения [1, 7].

Основной причиной глубокого неравенства населения, наблюдающегося в современной России, безусловно, является несовершенство распределительных механизмов. Исследователи этой проблемы подчеркивают, что российская система налогообложения не только не ориентирована на снижение дифференциации располагаемых доходов по сравнению с номинальными, но и приводит к прямо противоположному результату, увеличивая уровень дифференциации доходов и бедности населения. В настоящее время учеными формируются предложения по совершенствованию распределительной системы в стране, которые заключаются во внедрении прогрессивной шкалы налогообложения и введения новых налогов, которые, как ожидается, коснутся прослойки наиболее богатых людей – налога на роскошь, рыночного налога на квартиры, а также повышении ставки налога на доходы в виде дивидендов. Однако, как ожидается, одобрение и внедрение подобных предложений – процесс сложный и долгий, так как он касается положения наиболее состоятельной и влиятельной части населения.

В процессе проведения нашего исследования мы старались оценить влияние на уровень дохода населения факторов социально-демографического характера, регулировать состояние которых может сам индивид. Выявление и оценка причин неравенства населения основывались на данных социологического опроса населения области, проводившегося в 2008 г. Объем выборочной совокупности составлял 1500 человек. Выборка для социологического исследования формировалась на территории двух наиболее крупных городов (Вологды и Череповца) и восьми районов Вологодской области. Ее репрезентативность обеспечивается соблюдением пропорций между городским и сельским населением, между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города), а также половозрастной структуры взрослого населения. Ошибка выборки составляет не более 3%. Обработка данных социологических опросов происходила в программе SPSS. Для выявления зависимостей использовались корреляционно-регрессионный и дисперсный методы.

Как показал корреляционно-регрессионный анализ, 24% вариации дохода связаны с изменением следующих факторов (приведены по убыванию степени влияния на величину дохода, причем, со всеми признаками, за исключением последнего, доход имеет прямую связь): 1) должностная группа, к которой относится человек; 2) отрасль экономики, в которой трудится человек; 3) уровень образования; 4) место жительства; 5) количество несовершеннолетних детей в его семье.

В наибольшей степени (R=0,30) доход человека зависит от того, к какой должностной группе он относится. Наибольший доход обеспечивают руководящие и высококвалифицированные должности, наименьший – неквалифицированный труд (табл. 4).

Таблица 4

Распределение работников разных должностных групп по доходным группам, 2008 г., в процентах

|

Должностная группа |

Население в целом |

Группы населения по доходу |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

1.Руководители предприятия |

100 |

3 |

3 |

16 |

21 |

57 |

|

2.Руководители среднего звена |

100 |

5 |

18 |

9 |

23 |

44 |

|

3.Руководители низшего звена |

100 |

4 |

11 |

17 |

36 |

32 |

|

4.Специалисты (рабочие) высшей квалификации |

100 |

7 |

9 |

19 |

30 |

35 |

|

5.Специалисты (рабочие) средней квалификации |

100 |

14 |

20 |

22 |

24 |

21 |

|

6.Вспомогательный персонал |

100 |

42 |

20 |

14 |

17 |

8 |

|

7.Неквалифицированные работники |

100 |

40 |

21 |

16 |

17 |

6 |

|

8.Не работаю |

100 |

26 |

31 |

26 |

11 |

6 |

Источник: Социологический опрос ИСЭРТ РАН «Социально-экономическая дифференциация населения региона», 2008 г.

Занятие предпринимательской деятельностью не всегда обеспечивает высокий доход (табл. 5). Для получения доходов высокого уровня недостаточно вести индивидуальную предпринимательскую деятельность – очень важно при этом иметь наемных работников. В этом направлении у России имеется большой потенциал роста. По данным EES1, в России в 2006 г. доля занятых в семейном деле в работающем населении составляла только 5%, что меньше, чем в любой из стран не только Западной, но и Восточной Европы2. В соответствии с данными социологического опроса, в Вологодской области доля занятых в семейном бизнесе не превышает 1,5%.

Наибольший доход обеспечивает занятость в таких отраслях, как промышленность, транспорт, связь, финансы, управление, вооруженные силы и охрана порядка. Наименее обеспеченное население более часто трудится в сельском и лесном хозяйстве, культуре. Около 40% относящихся к трем первым группам по доходу не работают, причем наибольший удельный вес таких людей (43%) наблюдается не в первой, а во второй доходной группе (против 8% в группе населения с самым высоким уровнем дохода).

Таблица 5

Структура населения Вологодской области по положению на основной работе, 2008 г., в процентах

|

Положение на основной работе |

Население в целом |

Группы населения по доходу |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

1.Наемный работник |

100 |

21 |

20 |

20 |

20 |

19 |

|

2.Работающие на себя без привлечения наемных работников |

100 |

19 |

26 |

21 |

24 |

10 |

|

3.Работающие на себя с привлечением наемных работников |

100 |

9 |

13 |

12 |

21 |

45 |

|

4.Работающие в семейном деле |

100 |

0 |

30 |

14 |

18 |

39 |

Источник: Социологический опрос ИСЭРТ РАН «Социально-экономическая дифференциация населения региона», 2008 г.

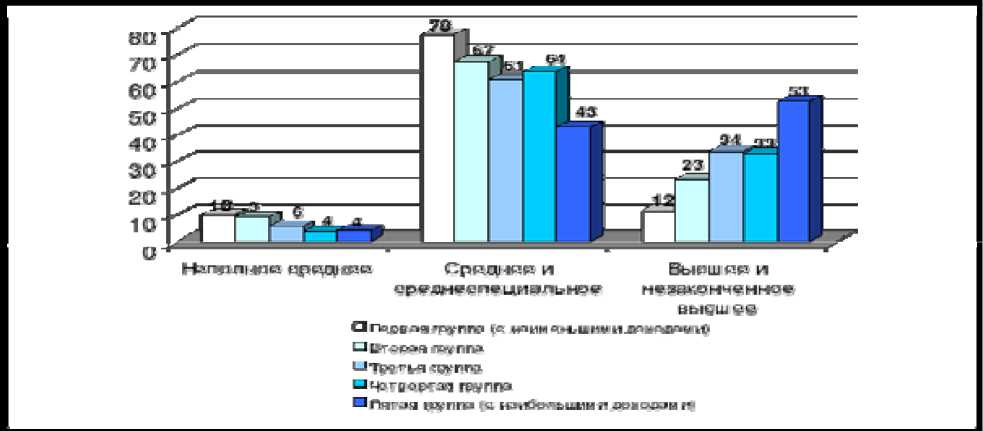

Важным фактором, влияющим на уровень доходов человека, является уровень образования. Чем выше уровень доходов в группе, тем меньше в такой группе доля населения с неполным средним, средним и средним специальным образованием. И, напротив, наиболее высокому доходу соответствует наибольший удельный вес людей с высшим или неполным высшим образованием: если в группе наименее обеспеченных – имеющие высшее или неполное высшее образование составляют около 12%, то в группе наиболее обеспеченных – 53% (рис. 3).

Зависимость дохода от уровня образования подтверждают и данные таблицы 6. Так, в верхней группе по доходу сосредоточено 34% общего количества населения с высшим образованием (включая незаконченное высшее), а в нижней – лишь 7,5%, со средним и средним специальным – соответственно 14 и 25%, с неполным средним – 12 и 32%.

Кроме экономических и социальных факторов на уровень дохода семьи оказывают влияние и демографические факторы. Нами выявлено, что наличие в семье более одного ребенка представляет собой определенную степень риска для уровня дохода семьи: около 64% наиболее состоятельных вологжан не имеют детей, а еще 28% из них имеют лишь одного ребенка.

Рис. 3. Распределение населения Вологодской области по уровню образования, 2008 г.,%

Таблица 6

Распределение населения Вологодской области по уровню образования, 2008 г., %

|

Уровень образования |

Население в целом |

Группы населения по доходу |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

1.Неполное среднее |

100,0 |

31,5 |

28,1 |

17,0 |

11,1 |

12,3 |

|

2.Среднее и среднее специальное |

100,0 |

24,9 |

21,6 |

19,4 |

20,4 |

13,7 |

|

3.Незаконченное высшее и высшее |

100,0 |

7,5 |

15,2 |

21,9 |

21,3 |

34,1 |

Источник: Социологический опрос ИСЭРТ РАН «Социально-экономическая дифференциация населения региона», 2008 г.

Более половины семей с двумя детьми (52%) относятся к двум нижним группам населения по доходу, среди семей с тремя детьми этот показатель составляет 85%. То есть, наличие двух и более детей увеличивает вероятность отнесения семьи к группам населения с наименьшими доходами.

Однако отметим, что треть домохозяйств, имеющих более трех детей, относятся к самой высокодоходной группе населения (табл. 7).

Таблица 7

Распределение домохозяйств Вологодской области по количеству несовершеннолетних детей, 2008 г., в процентах

|

Количество членов домохозяйства |

Население в целом |

Группы населения по доходу |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

Нет детей |

45,0 |

30,6 |

29,1 |

51,3 |

50,2 |

63,6 |

|

1 ребенок |

36,1 |

34,2 |

44,6 |

39,9 |

34,0 |

27,7 |

|

2 ребенка |

16,7 |

28,5 |

23,6 |

8,9 |

14,8 |

7,7 |

|

3 ребенка |

1,9 |

6,2 |

2,0 |

0,0 |

1,0 |

0,5 |

|

Более 3 детей |

0,3 |

0,5 |

0,7 |

0,0 |

0,0 |

0,5 |

|

Распределение по доходным группам, в процентах |

|||||||||

|

Нет детей |

100,0 |

13,6 |

12,9 |

22,8 |

22,3 |

28,3 |

|||

|

1 ребенок |

100,0 |

19,0 |

24,7 |

22,1 |

18,8 |

15,4 |

|||

|

2 ребенка |

100,0 |

34,1 |

28,3 |

10,7 |

17,7 |

9,2 |

|||

|

3 ребенка |

100,0 |

63,9 |

20,6 |

0,0 |

10,3 |

5,2 |

|||

|

Более 3 детей |

100,0 |

29,4 |

41,2 |

0,0 |

0,0 |

29,4 |

|||

Источник: Социологический опрос ИСЭРТ РАН «Социально-экономическая дифференциация населения региона», 2008 г.

Наиболее сильным фактором, определяющим дифференциацию населения по доходу, как было выявлено на более ранних стадиях изучения этой проблемы, является место проживания. Разница в доходах городских и сельских жителей определяет наличие территориальной или поселенческой дифференциации населения.

В соответствии с данными таблицы 8 около 80% деревенских жителей относятся к двум нижним группам по доходу, в то время как в Вологде и Череповце – около 22%. Доля жителей крупных городов увеличивается с увеличением порядкового номера группы.

Таблица 8

Распределение населения Вологодской области по месту проживания, 2008 г.,%

|

Варианты ответов |

Население в целом |

Группы населения по доходу |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

1.Крупный город (Вологда, Череповец) |

100,0 |

8,1 |

14,2 |

21,9 |

27,3 |

28,5 |

|

2.Город – районный центр |

100,0 |

24,3 |

25,4 |

19,7 |

16,9 |

13,6 |

|

3.Село или поселок, являющиеся районными центрами |

100,0 |

16,6 |

18,5 |

27,6 |

16,6 |

20,6 |

|

4.Село, поселок |

100,0 |

31,1 |

22,1 |

16,4 |

14,2 |

16,2 |

|

5.Деревня |

100,0 |

47,6 |

31,4 |

12,4 |

5,9 |

2,7 |

Источник: Социологический опрос ИСЭРТ РАН «Социально-экономическая дифференциация населения региона», 2008 г.

После получения вышеописанных результатов была проведена оценка использования населением области социально-экономического потенциала, то есть оценка того, насколько доходы населения соответствуют состоянию влияющих на них факторов (место жительства, уровень образования, отрасль деятельности, должностная группа, количество детей).

Результаты типологизации позволили выявить, что около половины населения региона (55%) имеет доход, соответствующий уровню влияющих на него факторов. Примерно 12% получают доход выше, чем предполагалось на основании значений тех же факторов. В то же время можно отметить, что треть населения (32%) недоиспользует свой социально-экономический потенциал и получает доходы более низкого уровня, чем это возможно. Причинами такого несоответствия реального дохода возможному его уровню могут быть психологические характеристики людей.

В дальнейшем нами планируется исследование влияния психологических особенностей индивидуума на уровень его доходов. При этом будут учитываться такие характеристики как коммуникабельность, гибкость, высокая степень мотивации, наличие предпринимательских способностей, высокий уровень субъективного контроля, высокая самооценка, неконфликтность, уровень депрессивности.

Инструментами, сдерживающими социальное неравенство на государственном уровне, являются государственные меры по налогообложению и социальной политике. Для характеристики действий государства по регулированию социально-экономического неравенства населения страны нами проанализировано 35 нормативно-правовых документов федерального и регионального (на примере Вологодской области) значения по вопросам повышения благосостояния населения, снижения бедности и неравенства денежных доходов населения.

В документах перспективного развития страны впервые определяется место экономической дифференциации в кругу проблем социально-экономического характера. Социально-экономическое неравенство признается принципиально важным фактором экономической динамики и динамики демографических процессов. Отмечается, что неравенство по уровню доходов населения, являясь одной из глобальных проблем человечества, влияет на здоровье населения, развитие отраслей экономики страны, а также на распространение терроризма в России и за границей.

В перечне изученных нормативно-правовых материалов следует отметить «Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» [8] (далее – Концепция) и «Стратегию национальной безопасности РФ до 2020 года» [9] (далее – Стратегия). В соответствии с этими документами, «усиление экономической дифференциации является одной из проблем современного общества». Отмечается, что «обеднение населения является реальной угрозой национальной безопасности страны; оно служит средой нарастания явлений социальной деградации общества и устойчивого демографического кризиса». Снижение различий в уровне доходов населения признается «приоритетным направлением долгосрочной политики государства и объектом содействия повышению качества жизни силами обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества».

Ценность Стратегии и Концепции заключается еще и в том, что указанные документы содержат основные целевые ориентиры социальной политики по предотвращению неравенства (табл. 9).

Таблица 9

Основные целевые ориентиры социальной политики России по предотвращению неравенства

|

Целевой ориентир |

2007 г. |

2020 г. |

|

1.Снижение уровня абсолютной бедности |

13,4% |

6 – 7% |

|

2.Снижение уровня относительной бедности (или малообеспеченной части населения) |

22% |

15% |

|

3.Увеличение среднего класса |

– |

Более 50% |

|

4.Снижение дифференциации населения по уровню доходов (соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных) |

В 16,8 раза |

В 12 раз |

|

5.Адресность выплат социальных пособий, привязанных к уровню доходов населения (объем средств, поступающий реально нуждающимся семьям) |

40–50% |

К 2012 году: 70-80% |

|

6.Охват бедного населения государственными социальными программами |

60% |

100% |

В частности, в этих документах в качестве целевого ориентира впервые представлен коэффициент фондов – соотношение среднего дохода 10% самого богатого и 10% самого бедного населения: к 2020 г. планируется снизить этот показатель до 12 раз (с 17 раз в 2007–2008 гг.).

Намечены необходимые целевые ориентиры социальной политики по предотвращению неравенства в стране, однако перечень мер по их достижению стандартен и традиционен (и как показывает время – неэффективен), в то время как доказана необходимость качественных преобразований системы перераспределительных отношений. Более того, лишь частично сформирован понятийный аппарат проблемы: отсутствуют определения ключевых категорий – неравенства и дифференциации доходов населения.

Решение проблемы увеличивающегося разрыва между бедными и богатыми возможно лишь путем «увеличения нагрузки на сверхдоходы и увеличения доходов малоимущих до уровня, соответствующего нормам социального государства» [4]. Основными направлениями государственной социальной политики для решения выявленных проблем должны стать:

-

1) Введение налога на роскошь. При этом важно определить, какие по стоимости земельные участки, недвижимость, автомобили, яхты, катера, драгоценные металлы и изделия из них, произведения живописи и скульптуры и т.п. следует считать предметами роскоши.

-

2) Повышение ставки налога на доходы в виде дивидендов. Ставка налога на дивиденды одинаковая и очень низкая – 9%.

-

3) Введение рыночного налога на квартиры. Сейчас налог на имущество рассчитывается от государственной стоимости квартиры (по оценке БТИ) по ставке 0,1%.

Большинство стран мира в качестве механизма, смягчающего дифференциацию личных доходов, применяет следующие средства:

-

• необлагаемый вычет из среднегодового заработка работающего (который соотносится с принятым минимальным уровнем заработной платы или с прожиточным минимумом);

-

• пропорциональное налогообложение с минимальной ставкой (10–30 %), а в случае прогрессивного налогообложения – с максимальной ставкой налога (40–50% и более);

-

• прямые выплаты социально уязвимым слоям населения.

* *

-

1. Анисимова, Г.В. Основные тенденции и факторы социально-экономического неравенства в российском обществе / Г.В. Анисимова // Экономические науки. – 2008. – № 12.

-

2. Иванов, В.Н. Неравенство и бедность населения: опыт решения проблемы в России и за рубежом / В.Н. Иванов, А.В. Суворов // Проблемы прогнозирования. – 2006. – № 3. – С.132–148.

-

3. Костылева, Л.В. Социально-экономическое неравенство населения региона / Л.В. Костылева, К.А. Гулин, Р.В. Дубиничев. – Вологда: Институт социально-экономического развития территорий РАН, 2009. – 143 с.

-

4. О концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 17 нояб-

- *

-

5. О стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года: утв. указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 20. – С. 2444.

-

6. ОЭСР сосчитал богачей. – 22 октября 2008 г. – Режим доступа: http://pda.bfm.ru/news .

-

7. Шевяков, А.Ю. «Болевые точки» России: избыточное неравенство и депопуляция / А.Ю.Шевяков //Общество и экономика. – 2005. – № 12. – 86–102.

-

8. Шевяков, А.Ю. Избыточное неравенство как тормоз развития страны: [Электронный ресурс] / А.Ю. Шевяков // Российская Федерация сегодня. – 2007.- №3 . www.russia-today.ru/2007/no_23/ 23_economics.htm.

-

9. Human Development Report 2007/08, UNDP.

ря 2008 г. № 1662-р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 47. – С. 5489.

Список литературы Социально-экономическое неравенство населения региона (на примере Вологодской области)

- Анисимова, Г.В. Основные тенденции и факторы социально-экономического неравенства в российском обществе/Г.В. Анисимова//Экономические науки. -2008. -№ 49. EDN: MVEWCX

- Иванов, В.Н. Неравенство и бедность населения: опыт решения проблемы в России и за рубежом/В.Н. Иванов, А.В. Суворов//Проблемы прогнозирования. -2006. -№ 3. -С.132-148. EDN: HUXWNT

- Костылева, Л.В. Социально-экономическое неравенство населения региона/Л.В. Костылева, К.А. Гулин, Р.В. Дубиничев. -Вологда: Институт социально-экономического развития территорий РАН, 2009. -143 с. EDN: QDFVSL

- О концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р//Собрание законодательства Российской Федерации. -2008. -№ 47. -С. 5489.

- О стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года: утв. указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537//Собрание законодательства Российской Федерации. -2009. -№ 20. -С. 2444.

- ОЭСР сосчитал богачей. -22 октября 2008 г. -Режим доступа: http://pda.bfm.ru/news.

- Шевяков, А.Ю. «Болевые точки» России: избыточное неравенство и депопуляция/А.Ю.Шевяков//Общество и экономика. -2005. -№ 12. -86-102. EDN: OXGCBX

- Шевяков, А.Ю. Избыточное неравенство как тормоз развития страны: [Электронный ресурс]/А.Ю. Шевяков//Российская Федерация сегодня. -2007.-№3. www.russia-today.ru/2007/no_23/23_economics.htm.

- Human Development Report 2007/08, UNDP.