Социально-экономическое разнообразие моногородов Сибири и Дальнего Востока: статистический анализ

Автор: Пыжева Юлия Ивановна, Зандер Евгения Викторовна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

Статья в выпуске: 3 (101), 2019 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на существование множества определений понятия «устойчивое развитие», принципиальных разногласий в его трактовке нет: развитие может быть устойчивым только в том случае, когда экономический рост не сопровождается усилением проблем в социальной сфере и деградацией окружающей среды. В России насчитывается более 300 поселений, которые признаются моногородами по признаку зависимости их социально-экономического развития от деятельности одного крупного предприятия. Проблемы устойчивого развития российских моногородов имеют особое значение для территорий, расположенных за Уралом, в силу высокой концентрации поселений, обслуживающих крупные промышленные предприятия, и их стратегического значения для реализации целей пространственного развития страны. В статье проведен общий анализ текущего социально-экономического положения моногородов Сибири и Дальнего Востока, проанализированы основные показатели их развития, которые определены Распоряжением Правительства № 170-р от 2 февраля 2017 года. Выполнен статистический анализ данных показателей, который продемонстрировал невозможность качественного анализа моногородов по выделенным на законодательном уровне трем категориям в зависимости от рисков ухудшения социально-экономического положения. Показано, что официально утвержденная типизация российских моногородов не описывает все многообразие их социально-экономического положения, поэтому для комплексного анализа устойчивости развития данных поселений требуется создание и обоснование классификации, которая бы учитывала существенные различия в масштабе городов, их отраслевой специализации, инфраструктурной обеспеченности и других особенностях развития экономики, экологии и социальной сферы. Подчеркивается, что такой анализ критически важен для формирования адекватной региональной и муниципальной политики и выбора корректной траектории развития для каждого моногорода.

Моногород, сибирь, дальний восток, устойчивое развитие, социально-экономическое разнообразие, статистический анализ, региональная и муниципальная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147224546

IDR: 147224546 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/ptd.2019.3.101.3

Текст научной статьи Социально-экономическое разнообразие моногородов Сибири и Дальнего Востока: статистический анализ

В настоящее время проблемы устойчивости развития территорий продолжают набирать актуальность, поскольку становится очевидным, что бесконтрольный экономических рост, не учитывающий экологические и социальные аспекты, является опасным как для отдельных территориальных образований, так и для человечества в целом.

С точки зрения современной экономической науки, устойчивое развитие определяется как неуменьшающиеся во времени полезность, благосостояние или потребление на душу населения [1]. За три десятилетия активного развития исследовательской тематики, связанной с устойчивым развитием, предложен целый ряд способов его количественного измерения: система индикаторов устойчивого развития (КУР ООН), Мировые индикаторы развития Всемирного банка, Индекс человеческого развития, Индекс живой планеты и Экологический след Всемирного фонда дикой природы [2]2, Индикатор истинного прогресса [3], Истинные сбережения [4] и др.

Несмотря на то что в отечественной литературе накоплено немало исследований устойчивости развития эколого-экономических систем, в них сравнительно редко рас- сматриваются вопросы развития социальной сферы - одной из трех равноправных составляющих известной триады экологической экономики [5; 6]. Как правило, все подобные исследования обобщены на макроуровне (национальном и региональном), но практически не затрагивают локальных проблем развития небольших территориальных образований [7-13]. Прежде всего, это связано с отсутствием фактической статистики для расчета тех или иных мер устойчивости. Тем не менее анализ на макроуровне всегда дает представление только об общих тенденциях, зачастую не позволяя изучать конкретные насущные социальноэкономические проблемы населения территории, которые, как правило, имеют свой специфический генезис и не могут быть решены с помощью универсальных подходов.

Важным исключением в этом смысле является работа С.Н. Бобылева и Б.Н. Порфирьева, в которой сформулирована доктрина устойчивого развития крупных городов и предложен подход к оценке устойчивости на основе концепции экосистемных услуг [14; 15].

Проблемы развития российских городов обсуждаются в цикле работ Е.А. Коломак [16-18]. В частности, с помощью эконометрических моделей показано, что рыночные механизмы развития работали в пользу крупных городов и агломераций, которые нашли конкурентоспособную модель развития, в то время как промышленные города с узкой спе- циализацией на рынках с сокращающимся спросом теряли население. Обзор исследований по выявлению факторов, определяющих устойчивость городов и их рост, показал, что они имеют технологическую и институциональную природу [17].

Также существует ряд исследований, посвященных анализу различных аспектов развития отдельно взятых российских моногородов [19–31]. Данные работы предоставляют ценный эмпирический материал по данной тематике, но, как правило, не анализируют тенденции и факторы, определяющие развитие самой системы российских моногородов.

Зарубежный опыт исследования проблем моногородов сравнительно невелик. За последние десять лет в ведущих мировых научных базах публикаций накоплены считанные десятки работ по данной тематике, прежде всего дающие описание социальноэкономической ситуации в некоторых типичных моногородах Китая [32], Канады [33], Испании [34]. Крайне мало теоретических исследований, которые бы ставили целью выделение общих закономерностей развития моногородов и формирования политики их устойчивого развития [35; 36].

Итак, на сегодняшний день наблюдается определенный недостаток исследований положения моногородов в целом и сгруппированных по географическому признаку в частности. Между тем проблемы устойчивого развития моногородов имеют особое значение именно для территорий, расположенных за Уралом, в силу высокой концентрации поселений, обслуживавших крупные промышленные предприятия в советский период, и их стратегического значения для реализации целей пространственного развития страны. Целью данной статьи является проведение анализа основных социально-экономических показателей моногородов Сибири и Дальнего Востока, а также выявление наиболее острых проблем, возникающих при ана- лизе моногородов, и способов их преодоления. Научная новизна исследования состоит в том, что впервые на примере моногородов Сибири и Дальнего Востока с помощью статистического анализа показано, что официально утвержденная типизация российских моногородов не описывает все многообразие их социально-экономического положения. Выявлено, что для комплексного анализа устойчивости развития данных поселений требуется создание и обоснование классификации, базирующейся на углубленном изучении отраслевой специализации городов, учитывающей существенные различия в масштабе городов, их инфраструктурной обеспеченности и других особенностях развития экономики, экологии и социальной сферы.

Типизация российских моногородов

В официально утвержденном перечне моногородов их количество составляет 3193. В данном исследовании будут проанализированы только 89 моногородов из указанного перечня, которые находятся на территории регионов Сибири и Дальнего Востока. Выбор именно этих регионов для рассмотрения обусловлен особой значимостью градообразующих предприятий, расположенных за Уралом, в силу их специализации на добыче стратегически важных полезных ископаемых и связанных с ними обрабатывающих производств. Под моногородом понимается территориальное социально-экономическое образование, существенная часть населения которого работает на одном градообразующем предприятии. В соответствии с действующими в Российской Федерации критериями к таким типам муниципальных образований относятся поселения с численностью населения более 3 тыс. человек, в которых не менее 20% трудоспособного населения в течение последних пяти лет осуществляло трудовую деятельность на градообразующем промышленном предприятии4. Некоторые моногоро- да были включены в указанный перечень до принятия этих критериев, численность их населения составляет менее 3 тыс. человек (в некоторых - даже менее 1 тыс. человек). Кроме того, характерно снижение численности населения в таких городах в результате оттока населения из них (города с минимальной численностью населения преимущественно относятся к 1 категории).

Все моногорода условно разделены на три категории:

-

- моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением (категория 1);

-

- моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения (категория 2);

-

- моногорода со стабильной социальноэкономической ситуацией (категория 3).

Моногорода 1-й категории представлены муниципальными образованиями, градообразующие предприятия которых перестали вести деятельность, что привело к массовой безработице и эмиграции трудоспособного населения. К моногородам 2-й категории относят поселения, в которых градообразующие предприятия существенно снизили объемы производства или находятся на этапе банкротства или реструктуризации производства. В таком случае текущее социально-экономическое положение населения может быть достаточно устойчивым, но наблюдаются объективные риски перехода города в 1-ю категорию. Моногорода 3-й категории представлены муниципальными образованиями со стабильным социальноэкономическим положением населения и устойчивыми перспективами функционирования градообразующего предприятия.

Моногорода Сибири и ДальнегоВостока: проблема классификации

Распределение городов Сибири и Дальнего Востока по регионам представлено в табл. 1. Также по таблице можно увидеть распределение моногородов по категориям, в зависимости от их социально-экономического положения. Так, наибольшее количество моногородов Сибири и Дальнего Востока находится в Кемеровской области, что связано с большим количеством угледобывающих шахт и наличием практически около каждой из них отдельного городского поселения или города. Наибольшее количество кемеровских моногородов (11) относится ко второй категории, для которой характерны риски ухудшения ситуации на градообразующем предприятии, и чуть меньше (9) -к первой категории со сложным социальноэкономическим положением. Подобная ситуация вызвана массовым закрытием шахт и переходом на технологию открытой добычи угля, которая является более безопасной. Почти одинаковое количество моногородов 1-й и 2-й категории расположено в Иркутской области, Забайкальском и Приморском краях. Но если для моногородов Забайкальского края сложное положение вызвано истощением месторождений редких металлов, то для моногородов Иркутской области - проблемами в совершенно разных отраслях - лесозаготовительной, машиностроительной, угледобывающей, что сразу же указывает на то, что любой сравнительный анализ моногородов, даже находящихся в одной категории по социально-экономическому положению, весьма затруднителен. В Приморском крае моногорода со сложным социально-экономическим положением имеют сходную специализацию (г. Дальнегорск, с. Светлогорье, пос. Ярославский испытывают сложности, связанные с истощением эксплуатируемых месторождений борной, вольфрамовой и флюоритовой руд), а для городов 2-й категории характерна разная специализация практически каждого моногорода (угледобыча, электроэнергетика, промышленные строительные материалы, машиностроение, добыча вольфрамовой руды). В Алтайском крае, республиках Бурятии и Хакасии, Амурской области и Хабаровском крае наблюдаются равномерные количество и структура распределения моногородов по категориям, но высокое многообразие отраслей специализации - машиностроение, химическая, угледобывающая промышленность, транспорт, строительство. Самое большое количество моногородов Сибири и Дальнего Востока 3-й

Таблица 1. Распределение численности моногородов Сибири и Дальнего Востока по субъектам федерации и категориям социально-экономического положения

|

Субъект РФ |

Количество моногородов категории 1 |

Количество моногородов категории 2 |

Количество моногородов категории 3 |

Общее количество моногородов в регионе |

|

Сибирь |

||||

|

Алтайский край |

- |

5 |

- |

5 |

|

Забайкальский край |

5 |

3 |

- |

8 |

|

Иркутская область |

3 |

4 |

1 |

8 |

|

Кемеровская область |

9 |

11 |

4 |

24 |

|

Красноярский край |

- |

2 |

3 |

5 |

|

Новосибирская область |

- |

1 |

1 |

2 |

|

Омская область |

- |

1 |

- |

1 |

|

Республика Бурятия |

1 |

4 |

1 |

6 |

|

Республика Хакасия |

3 |

3 |

- |

6 |

|

Томская область |

- |

- |

1 |

1 |

|

Дальний Восток |

||||

|

Амурская область |

2 |

2 |

- |

4 |

|

Приморский край |

3 |

6 |

- |

9 |

|

Республика Саха (Якутия) |

- |

3 |

3 |

6 |

|

Хабаровский край |

1 |

1 |

- |

2 |

|

Чукотский автономный округ |

- |

2 |

- |

2 |

|

Всего |

27 |

48 |

14 |

89 |

|

Составлено по: Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 18 марта 2019 года № 453-р). |

||||

категории со стабильным социально-экономическим положением расположено в трех регионах - Кемеровской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия). Относятся ли все стабильные предприятия к какой-то одной успешно функционирующей отрасли? Нет, каждый город имеет свою специализацию. Для Кемеровской области это добыча железной руды, добыча угля, черная и цветная металлургия, для Красноярского края - цветная металлургия, атомная промышленность, лесозаготовительная промышленность, а для Якутии - добыча золота, алмазов и промышленность строительных материалов.

Более подробный анализ проблем функционирования каждой из перечисленных отраслей является темой для отдельного исследования, в рамках же данной статьи попытаемся проанализировать моногорода Сибири и Дальнего Востока в разрезе неко торых из 15 показателей, которые включены в официальный мониторинг социальноэкономического положения моногородов (далее - мониторинг)5. Анализ по обобщенным показателям позволит сделать вывод, возможно ли рассмотрение моногородов по выделенным укрупненным категориям или же необходима более мелкая кластеризация по результатам статистических расчетов. В указанный перечень включены показатели, характеризующие численность постоянного и трудоспособного населения; численность безработных и уровень безработицы, численность работников, предполагаемых к увольнению; среднесписочную численность работников всех организаций города с выделением численности работников градообразующей организации, объем и прирост средств федерального бюджета, направленных на поддержку градообразующей организации, оценку населением социально-экономического положения муниципального образования, оценку устойчивости градообразующей организации, создание рабочих мест, не связанных с градообразующей организацией, и их прирост в сравнении с предыдущим периодом, а также привлечение инвестиций в основной капитал, в том числе за счет внебюджетных средств, и их прирост в сравнении с предыдущим периодом. Из перечисленных 15 показателей в действительности наблюдаются в разрезе всех моногородов только 5. По некоторым показателям в процессе анализа данных были выявлены очевидные статистические ошибки, допущенные составителями баз данных, а по некоторым (например, «Оценка населением социальноэкономического положения муниципального образования») – отсутствует описание методики их расчета, что не позволяет ориентироваться на них при принятии решений. Так, например, в данных по показателю

«Среднесписочная численность работников градообразующих организаций» по многим городам были выявлены несопоставимые значения численности работников в некоторые месяцы, которые сопоставимы с численностью постоянного населения города: в г. Абаза численность работников Абазинского рудника составляла около 620 человек, потом в декабре 2017 года встречается значение 13147 человек, потом снова 620 человек и в марте 2018 снова 13119 человек. При этом численность постоянного населения города на 1 января 2018 года составляла 15335 человек. Из моногородов Сибири и Дальнего Востока федеральная поддержка была оказана только ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова (г. Алейск, Алтайский край) в 2015 и 2016 годах и составила 22,5 млн руб. и 7,3 млн руб. соответственно. По остальным заявленным показателям данные не представлены в открытых источниках информации.

Таблица 2. Базовые описательные статистики основных показателей мониторинга социально-экономического положения моногородов Сибири и Дальнего Востока

|

Показатель |

Категория 1 |

Категория 2 |

Категория 3 |

|

|

Численность населения, чел. |

среднее |

29176,7 |

32001,3 |

45781,1 |

|

медиана |

15335 |

24336 |

14282 |

|

|

максимум |

95160 |

99025 |

180239 |

|

|

минимум |

2848 |

759 |

2664 |

|

|

Уровень безработицы, % |

среднее |

1,7 |

2,0 |

1,5 |

|

медиана |

2 |

1 |

1 |

|

|

максимум |

4 |

8 |

4 |

|

|

минимум |

1 |

0 |

1 |

|

|

Численность работников, предполагаемых к увольнению, чел. |

среднее |

117,7 |

43,3 |

148,4 |

|

медиана |

7 |

13 |

12 |

|

|

максимум |

1353 |

733 |

1302 |

|

|

минимум |

0 |

0 |

0 |

|

|

Численность работников градообразующей организации, чел. |

среднее |

1419,5 |

2559,1 |

4712,7 |

|

медиана |

1182 |

1770 |

2138 |

|

|

максимум |

5406 |

13795 |

19485 |

|

|

минимум |

0 |

0 |

305 |

|

|

Численность работников всех организаций, чел. |

среднее |

7862,1 |

9861,4 |

17454,77 |

|

медиана |

4518 |

7356 |

5018 |

|

|

максимум |

41413 |

38887 |

89726 |

|

|

минимум |

311 |

750 |

956 |

|

|

Рассчитано по: данные Росстата. |

||||

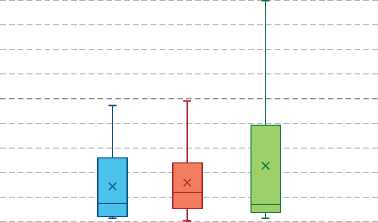

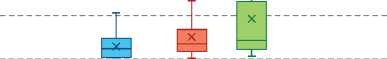

Первый показатель из мониторинга, который может дать общее представление о масштабах рассматриваемых городов, – численность населения (табл. 2). Распределение населения моногородов Сибири и Дальнего Востока по категориям в зависимости от социально-экономической ситуации в них представлено на рис. 1.

Категория 2

Категория 1

Категория 3

Рис. 1. Распределение численности населения моногородов Сибири и Дальнего Востока по категориям социальноэкономического развития, чел.

Составлено по: данные Росстата.

Наибольшее количество человек проживает в моногородах, имеющих риски ухудшения социально-экономической ситуации (категория 2). Это обусловлено, во-первых, количеством городов, отнесенных к этой группе (48), а во-вторых, относительно большим размером каждого города. В среднем в городе 2-й категории проживает 32001,3 чел. (см. табл. 2). Примерно половина населения моногородов 3-й категории (553 тыс. чел.) проживает в г. Новокузнецке (Кемеровская область) – самом крупном моногороде Сибири и Дальнего Востока. Поэтому при расчете средней численности населения города 3-й категории мы исключили его из расчетов, и в этом случае она составила 45781,1 чел.

На рис. 2 показано распределение численности населения моногородов в разрезе регионов и отмечен удельный вес населения моногородов в общей численности населения региона. Очевиден огромный отрыв Кемеровской области от остальных: в моногородах проживает около 1,7 млн человек, что составляет 63,6% всего постоян- ного населения региона. Далее можно выделить Иркутскую область и Красноярский край: численность населения моногородов в каждом из регионов составляет около 400 тыс. человек, или 15% населения регионов. Моногорода, расположенные в других регионах Сибири и Дальнего Востока, имеют совокупную численность не более 100 тыс. человек в каждом из регионов, но при этом очень разный удельный вес по отношению к общей численности населения регионов – от 0,3% в Омской области до 31,9% в Республике Хакасии (см. рис. 1).

Второй основной показатель, входящий в мониторинг и характеризующий социально-экономическую ситуацию в моногородах, – уровень безработицы. Интересно отметить, что при среднероссийском уровне безработицы 5% уровень безработицы в моногородах в среднем не превышает 2%. Тем не менее присутствуют значения, выходящие за пределы среднего: г. Саянск (Иркутская обл.) – 8,4%, г. Ленинск-Кузнец-кий – 7,9% (Кемеровская обл.), пгт Берингов-ский (Чукотский АО) – 6%, пгт Березовский (Кемеровская область) – 4,7%, г. Железно-горск-Илимский (Иркутская обл.) – 4,3%. В г. Новокузнецке уровень безработицы составляет 3,5%, что тоже ниже среднероссийского уровня. Поскольку уровень безработицы не имеет выраженной вариации в зависимости от региона, но может быть довольно изменчив в зависимости от периода рассмотрения, ориентироваться на него при принятии решения о выделении более мелких групп городов, по всей видимости, нецелесообразно.

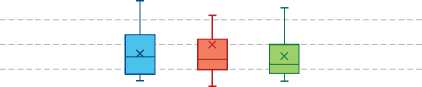

Показатели численности работников всех организаций региона, работников градообразующей организации и работников, предполагаемых к увольнению, более информативно будет рассматривать в сравнении друг с другом. Показатель «Численность работников, предполагаемых к увольнению», очевидно, очень сильно связан с общей численностью работников. Более детальный анализ по городам показывает, что в моногородах 1-й категории все увольнения, которые показаны на рис. 3 как «выбро-

■ Удельный вес населения моногородов в общей численности населения региона, %

■ Численность населения в моногородах, человек

Рис. 2. Распределение численности населения моногородов по регионам Сибири и Дальнего Востока Рассчитано по: данные Росстата.

сы», были произведены в городах Гурьев-ске и Прокопьевске Кемеровской области и в г. Абаза Республики Хакасии. Интересно отметить, что, например, для г. Прокопьевска численность работников градообразующей организации составляет всего лишь 3% от численности работников всех организаций. Поэтому невозможно точно сказать, что указанные сокращения были проведены именно на градообразующем предприятии, вполне возможно, что небольшие сокращения на нескольких предприятиях города в итоге дали такой эффект. В целом было выявлено, что в среднем по каждой категории удельный вес численности работников градообразующей организации в общей численности работников всех организаций города составляет 28–33%. При этом в каждой категории присутствуют города, для которых указанный удельный вес составляет всего лишь 3–4%, как, например, в г. Новопавлов- ске (Забайкальский край) и в г. Прокопьевске (Кемеровская область), относящихся к 1-й категории. В группе моногородов 2-й категории 14 городов (например, пгт Липовцы (Приморский край), г. Кокуй (Забайкальский край), г. Мариинск (Кемеровская область) и др.) имеют удельный вес градообразующего предприятия в численности работников всех организаций города менее 15%, хотя, безусловно, присутствуют и города, в которых данный показатель составляет 50–70% (например, пгт Степное Озеро (Алтайский край), пгт Красный Яр (Омская область), п. Саган-Нур (Республика Бурятия) и др.). В 3-й категории моногородов тоже присутствуют города с очень невысокой долей работников градообразующих предприятий. К ним относятся г. Закаменск (Республика Бурятия) – 9,5%, г. Новокузнецк (Кемеровская область) – 10%, г. Северск (Томская область) – 12%, г. Шелехов (Иркутска область) – 14%.

В г. Норильске, г. Лесосибирске (Красноярский край) и пгт Шерегеш (Кемеровская область) указанный показатель составляет 20–25%, в остальных городах, входящих в 3-ю категорию, – 40–60%.

Численность работников всех организаций, чел.

Численность населения, чел.

а)

Уровень безработицы, %

д)

] Категория 1 (сложное положение)

| Категория 2(риски)

] Категория 3 (стабильность)

б)

Численность работников, предполагаемых к увольнению, чел.

в)

Численность работников градообразующей организации, чел.

О'

о

о

Г)

Рис. 3. Диаграммы размаха некоторых социально-экономических показателей моногородов Сибири и Дальнего Востока

Рассчитано по: данные Росстата.

Из проведенного статистического анализа выделенных пяти показателей мониторинга следует вывод о том, что в одну категорию по социально-экономическому развитию объединяются города, которые существенно отличаются и по масштабам, и по отраслевой принадлежности, имеют абсолютно разные тенденции и перспективы развития, и их невозможно анализировать, не выделяя более мелких групп. На основании значений статистических характеристик, представленных в табл. 2, был сделан вывод о том, что абсолютные показатели, вошедшие в мониторинг, не приемлемы для исследования, это подчеркивает необходимость введения относительных показателей, которые будут нивелировать масштабы городов. Полученные авторами результаты и выводы могут быть использованы представителями органов власти субъектов федерации для дополнения действующей системы мониторинга социально-экономического положения моногородов.

Заключение

Из результатов проведенного исследования видно, что для формирования адекватной региональной и муниципальной политики для моногорода недостаточно учитывать только риски ухудшения социальноэкономического положения поселений, не-

обходимо хотя бы принимать во внимание масштаб этих поселений. Кроме того, среди моногородов Сибири и Дальнего Востока есть города, которые расположены на крупных железнодорожных или автомобильных транспортных магистралях, а есть очень отдаленные небольшие поселки, труднодо-ступность которых является барьером для расширения сфер деятельности в них. На наш взгляд, ключевым фактором, на который необходимо опираться при выделении групп городов для исследования или формирования предложений по улучшению ситуации в них, является отраслевая специфика городов. Даже если города приблизительно похожи по численности населения и обеспеченности транспортной инфраструктурой, но базовой отраслью в одном из них является добывающая промышленность, а в другом, например, машиностроение или химическое производство, как можно предлагать для них одинаковые меры по преодолению сложной экономической ситуации? Таким образом, данная статья открывает цикл работ авторов, которые будут посвящены количественной оценке устойчивости развития моногородов Сибири и Дальнего Востока. Для комплексного анализа устойчивости развития данных поселений требуется создание и обоснование классификации, которая бы учитывала существенные различия в масштабе городов, их отраслевой специализации, инфраструктурной обеспеченности и других особенностях развития экономики, экологии и социальной сферы. Такой анализ критически важен для выбора корректной траектории развития для каждого моногорода и повышения качества жизни населения в моногородах.

Список литературы Социально-экономическое разнообразие моногородов Сибири и Дальнего Востока: статистический анализ

- Arrow K.J., Dasgupta P., Goulder L.H., Mumford K.J., Oleson K. Sustainability and the measurement of wealth. Environment and Development Economics, 2002, no. 17 (03), pp. 317-353.

- Эколого-экономический индекс регионов РФ. Методика и показатели расчета / С. Н. Бобылев [и др.]. М.: Всемирный фонд дикой природы, 2012. 150 с.

- Cobb C., Halstead T., Rowe J. If the GDP is up, why is America down? The Atlantic Online, 1995. Available at: https://www.theatlantic.com/past/docs/politics/ecbig/gdp.htm

- Pearce D.W., Atkinson G.D. Capital theory and the measurement of sustainable development: An indicator of «weak» sustainability. Ecological Economics, 1993, no. 8, pp. 103-108.

- Hecht A.D. The Triad of Sustainable Development: Promoting Sustainable Development in Developing Countries. Journal of Environment & Development, 1999, vol. 8, no. 2, pp. 111-132.

- Бобылев С.Н., Тикунов В.С., Черешня О.Ю. Оценки социального развития регионов Российской Федерации // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5 «География». 2017. № 1. С. 3-12.

- Пыжев А.И., Пыжева Ю.И. Оценка регионального социо-эколого-экономического благополучия Красноярского края: новый подход // Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 34 (409). С. 30-40.

- Забелина И.А., Клевакина Е.А. ЭКОномическое развитие и негативное воздействие на окружающую среду в регионах трансграничного взаимодействия // ЭКО. 2016. № 8 (506). С. 67-82.

- Сырцова Е.А., Пыжев А.И., Зандер Е.В. Истинные сбережения регионов Сибири: новые оценки, старые проблемы // ЭКО. 2016. № 6 (504). С. 109-129.

- Потравный И.М., Генгут И.Б., Новоселов А.Л. Формализация общей модели зеленой экономики на региональном уровне // Экономика региона. 2016. Т. 12. № 2. С. 438-450.

- DOI: 10.17059/2016-2-10

- Локосов В.В. Рюмина Е.В., Ульянов В.В. Качество населения и региональная экономика: прямые и обратные связи // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 1. С. 32-42.

- Рюмина Е.В. Экологически скорректированный ВВП: сферы использования и проблемы оценки // Экономика региона. 2013. № 4 (36). С. 107-115.

- Glazyrina I.P., Zabelina I.A. Spatial heterogeneity of Russia in the light of the concept of a green economy: the social context. Geography and Natural Resources, 2018, vol. 39, no. 2, pp. 103-110.

- DOI: 10.1134/S1875372818020026

- Бобылев С.Н., Кудрявцева О.В., Соловьева С.В. Индикаторы устойчивого развития для городов // Экономика региона. 2014. № 3 (39). С. 101-110.

- Бобылев С.Н., Порфирьев Б.Н. Устойчивое развитие крупнейших городов и мегаполисов: фактор экосистемных услуг // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6 «Экономика». 2016. № 6. С. 3-21.

- Коломак Е.А. Развитие городской системы Сибири в постсоветский период: прогнозы и реальность // ЭКО. 2018. № 7 (529). С. 57-66.

- Коломак Е.А. Городская система современной России. Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. 144 с.

- Коломак Е.А. Почему возникают и растут города? Объяснения теоретических и эмпирических исследований // Пространственная экономика. 2018. № 2. С. 134-153.

- DOI: 10.14530/se.2018.2.134-153

- Гончаров А.Ю. Модернизация экономической системы моногорода // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 16. С. 58-60.

- Желнина Е.В. Ресурсы предприятий в решении социокультурных и экономических проблем моногорода // Вестн. Новосибир. гос. ун-та. Сер. «Социально-экономические науки». 2011. Т. 11. № 1. С. 125-128.

- Пыжев А.И., Сырцова Е.А., Гордеев Р.В. Устойчивость развития моногородов: новое измерение // Вестн. Кемеров. гос. ун-та. Сер. «Политические, социологические и экономические науки». 2018. № 3. С. 157-161.

- DOI: 10.21603/2500-3372-2018-3-157-161

- Пыткин А.Н., Загоруйко И.Ю. Как сделать устойчивыми моногорода? Постановка проблемы моногородов: поиск решений научным сообществом // Российское предпринимательство. 2010. № 4-2. С. 132-137.

- Ускова Т.В. О потенциале развития российских территорий // Проблемы развития территории. 2018. № 5 (97). С. 7-17.

- DOI: 10.15838/ptd.2018.5.97.1

- Моногород: управление развитием / Т.В. Ускова [и др.]. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. 220 с.

- Antonov E.V. Demographic and economic asymmetry of urban development in the Urals, Siberia, and the Far East in 1991-2014. Regional Research of Russia, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 16-33.

- Kovalevskiy E.V., Schonfeld S.J., Feletto E., Moissonnier M., Kashanskiy S.V., Bukhtiyarov I.V., Schüz J. Comparison of mortality in Asbest city and the Sverdlovsk region in the Russian Federation: 1997-2010. Environmental Health, 2016, March 1.

- DOI: 10.1186/s12940-016-0125-0

- Zamyatina N., Pilyasov A. Single-industry towns of Russia: lock-in and drivers of innovative search. Foresight and STI Governance, 2016, vol. 10, no 3, pp. 53-64. 10.17323/1995- 459X.2016.3.53.64

- DOI: 10.17323/1995-459X.2016.3.53.64

- Zemlyanskii D.Yu. Single-Industry Towns in Russia. Regional Research of Russia, 2011, vol. 1, no. 1, pp. 99-102.

- DOI: 10.1134/S2079970511010035

- Zhikharevich B.S., Rusetskaya O.V. Fluctuations in the socioeconomic development of Russian cities: Methodology and results of calculating the rank vector of dynamics. Regional Research of Russia, 2015, vol. 5, no. 1, pp. 37-44.

- Oborin M. S., Ivanova S. A., Vigushina Y. P. The study of standard of living in small towns of the Russian Federation // Изв. Урал. гос. экон. ун-та. 2017. № 6 (74). С. 31-49.

- Lazhentsev V.N. The Russian North: Economic and Geographic Aspects of Development. Studies on Russian Economic Development, 2018, vol. 29, no. 5, pp. 481-489. 10.1134/ S107570071805009X

- DOI: 10.1134/S107570071805009

- Hu X., Hassink R. New perspectives on restructuring of old industrial areas in China: A critical review and research agenda. Chinese Geographical Science, 2017, vol. 27, iss. 1, pp. 110-122. Available at: https://link.springer.com/article/. 10.1007/s11769- 015-0784-8

- DOI: 10.1007/s11769-015-0784-8

- Jackson T., Illsley B. Tumbler Ridge, British Columbia: the mining town that refused to die. Journal of Transatlantical Studies, 2006, no. 4 (2), pp. 163-186.

- Alañon-Pardo A., Walsh P.J., Myro R. Do neighboring municipalities matter in industrial location decisions? Empirical evidence from Spain. Empirical Economics, 2018, vol. 55, iss. 3, pp. 1145-1179. Available at: https://www.researchgate.net/publication/318460123_Do_neighboring_municipalities_matter_in_industrial_location_decisions_Empirical_evidence_from_Spain.

- DOI: 10.1007/s00181-017-1307-5

- Brulhart M., Sbergami F. Agglomeration and growth: cross-country evidence. Journal of Urban Economics, 2009, vol. 65, pp. 48-53.

- Mingaleva Z., Sheresheva M., Oborin M., Gvarliani T. Networking of small cities to gain sustainability. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 2017, vol. 5, no. 1, pp. 140-156.

- DOI: 10.9770/jesi.2017.5.1(12)