Социально-экономическое развитие регионов РФ: дезинтеграция и демографическое сжатие

Автор: Волкова А.В.

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 4 (76), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен статистический анализ динамики пространственной дезинтеграции субъектов РФ. Усиление тенденции разобщенности особо проявились в период экономических реформ и ослабления регулирующей и связующей роли государства, повлекшее возникновение сильной асимметрии внутренних и внешних связей регионов. Факторы, снижающие связанность экономического пространства и его качество, создают угрозы целостности государства в целом. Анализ статистики торговых отношений между субъектами РФ показывает их низкую вовлеченность в межрегиональный обмен как по продовольственным так и не продовольственным группам товаров. Изучение структуры экспорта и импорта обнаруживает в вывозимых товарах преимущественно продукцию начальных производственных стадий, а во ввозимых - высокой степени переработки, что говорит о непреодоленной сырьевой направленности экономики РФ. Анализ грузоперевозок и грузооборота показывает незначительную вовлеченность многих регионов во внутренний товарооборот и необходимость интеграции во внутреннее экономическое пространство. Наряду с присутствующей дезинтеграцией экономического пространства РФ, остро стоит проблема сокращения численности населения. С начала 2000-х годов правительство во голове с президентом предпринимают меры по улучшению динамики естественного прироста населения и сокращения оттока населения восточной части страны. Изменить динамику естественного прироста удалось только к 2012 году, когда впервые число рожденных превысило число умерших на тысячу человек. После 2017 г. уровень рождаемости вновь стал снижаться, а с 2020 г. демографическое сжатие усилилось в связи с пандемией новой короновирусной инфекции Covid-19. По округам демографическая ситуация складывается по-разному, но отток населения из Сибири и Дальнего Востока пока остается не преодоленным.

Региональная экономика, пространственная дезинтеграция, асимметрия регионального развития, демографическое сжатие, региональный рост

Короткий адрес: https://sciup.org/143181049

IDR: 143181049

Текст научной статьи Социально-экономическое развитие регионов РФ: дезинтеграция и демографическое сжатие

Предпосылки к развитию заведомо неоднородного экономического пространства сформировались исходя из имеющихся условий географического положения нашей страны, ее протяженности, большого разнообразия климатических зон, различной концентрации природных и людских ресурсов по ее территории.

Важнейшей характеристикой качества экономического пространства выступает его внутренняя связанность, или интегрированность. Речь идет об интенсивности межрегиональных экономических взаимодействий [Гранберг А.Г., 2011]. Регулятором развития регионов, которые зачастую имеют совершенно разные потенциалы развития, во все времена выступало государство. При административно-плановом хозяйствовании экономики взаимодействие регионов осуществлялось по вертикальным связям через министерства, после распада СССР, началом экономических реформ и ослаблением регулирующей и связующей роли государства дезинтеграционные тенденции усилились. Не имея ранее прямого взаимодействия и потеряв посредника в роли государства регионы стали или замыкаться, в силу самодостаточности, в своем развитии, или искать выход на внешние рынки со своей продукцией, при этом разрывая внутренние связи. Все эти процессы, происходящие в экономике постсоветского периода, повлекли возникновение сильной асимметрии внутренних и внешних связей регионов. Не способность выдерживать конкуренцию с зарубежными производителями потребительских товаров либерализация внешнеэкономических связей привела к разорению отечественных производителей и как следствие потерей технологических цепочек между регионами.

В 1987 г. произошел первый поворот, а в 1990 г. — уже достаточно серьезный поворот в сторону дивергенции и дезинтеграции, к изменению соотношений роста и падения производства [Гранберг, 2006].

Пространственная дезинтеграция, или ослабление межрегиональных экономических связей, создает угрозу экономической целостности страны [Петрова и др.,2015].

Наряду с существенной дезинтеграцией в РФ остро стоит вопрос сокращения численности населения, который бесконтрольно происходил в течение 90-х годов XX века. Начиная с 2000-х годов, правительство во главе с президентом, пытаются замедлить процесс демографического сжатия, как один из факторов замедления экономического развития регионов.

Материалы и результаты

Не смотря на предпринимаемые сегодня государством колоссальные усилия по преодолению дезинтеграции и улучшению связанности пространства. Основными факторами ее вызывающими остаются: высокие транспортные тарифы, вызывающие обособленность территорий; либерализация внешнеэкономических связей; а также политика региональных властей, направленная на защиту региональной экономики [Петрова и др.,2015]. Поэтому необходимо наращивать темпы преодоления межрегиональной разобщенности и стремиться вовлекать все большее число регионов во внутренний межрегиональный обмен.

Анализируя динамику экспорта и импорта по федеральным округам с 2011 по 2020 годы (см. табл.1) [Регионы России, 2011; Регионы России, 2020], можно заметить понижающуюся динамику объемов и экспорта, и импорта при том, что практически во всех округах экспорт превышает импорт почти в 1,5-2 раза. Анализ статистики торговли между субъектами Российской Федерации показывает, что вовлечёнными в межрегиональную торговлю по продовольственным группам товаров являются от 45 до 63 регионов, по непродовольственным группам товаров эта цифра не превышает 16 регионов.

Таблица 1. Показатели экспорта и импорта по федеральным округам РФ 2011 и 2020 годов ближнего и дальнего зарубежья.

|

в текущих ценах, млн.долл. США |

2011 |

2020 |

||

|

Со странами дальнего зарубежья |

Со странами СНГ |

Со странами дальнего зарубежья |

Со странами СНГ |

|

|

экспорт импорт |

экспорт импорт |

экспорт импорт |

экспорт импорт |

|

РФ

437776 261017 78705 44588 288 512,9 206 675,6 48 592,4 24 992,4

|

ЦФО |

189646,1 |

159555 |

21300,8 |

13718,8 |

140 140,6 |

132 135,5 |

23 278,50 |

15 062,00 |

|

СЗФО |

52485,3 |

53806,3 |

3158,5 |

850,8 |

37 354,90 |

32 317,40 |

4 887,90 |

2 210,60 |

|

ЮФО |

17073,4 |

8229,6 |

2049,8 |

3750,9 |

13 651,60 |

6 440,60 |

3 345,90 |

1 692,80 |

|

СКФО |

966,7 |

1387,8 |

362,2 |

516,5 |

797,9 |

688,6 |

505,4 |

202,5 |

|

ПФО |

52538,4 |

12432,8 |

5512,3 |

1897,1 |

22 868,8 |

12 368,2 |

8 334,2 |

1 478,3 |

|

УФО |

69391,8 |

8319,8 |

5373,1 |

2080,1 |

23 593,0 |

7 688,8 |

3 832,1 |

2 161,1 |

|

СФО |

30827,2 |

8114,8 |

2284,5 |

924,9 |

26 834,6 |

7 457,9 |

3 626,1 |

1 700,0 |

|

ДВФО |

24849,3 |

9166,8 |

373,9 |

16,7 |

23 271,40 |

7 578,60 |

782,3 |

485,1 |

Примечание. Расчеты автора.

Детальный анализ структуры экспорта и импорта позволяет выявить следующую закономерность: в экспорте в основном преобладающими являются продукты начальных производственных стадий, в импорте – продукция высокой степени переработки. Следовательно, сохранение такого типа структуры внешней торговли не способствует развитию межрегиональных связей, т.к. практически не затрагивает внутренние производственные процессы, а так же влечет к потерям в добавленной стоимости.

Динамика перевозки грузов железнодорожным транспортом в 2020 году по отношению к 1990 году составила 63,5%, автомобильным – 35% и грузооборот автомобильным транспортом – 90% в целом по России. При этом ситуация по регионам выглядит следующим образом:

Таблица 2. Количество регионов, по округам превышающее среднероссийский уровень по грузоперевозкам и грузообороту в 2020 г.

|

грузоперевозки |

грузооборот автомобильного транспорта |

||

|

железнодорожный транспорт |

автомобильный транспорт |

||

|

ЦФО |

5 |

1 |

5 |

СЗФО 5

|

ЮФО |

2 |

0 |

0 |

|

СКФО |

0 |

0 |

0 |

|

ПФО |

4 |

0 |

3 |

|

УФО |

3 |

1 |

1 |

|

СФО |

7 |

0 |

1 |

|

ДВФО |

3 |

0 |

0 |

|

Всего |

29 |

3 |

14 |

Примечание. Расчеты автора.

Из таблицы 2 видно, что экономическое пространство недостаточно связано, участие многих регионов во внутреннем товарообороте низкое и многим регионам еще предстоит интегрироваться в межрегиональный обмен.

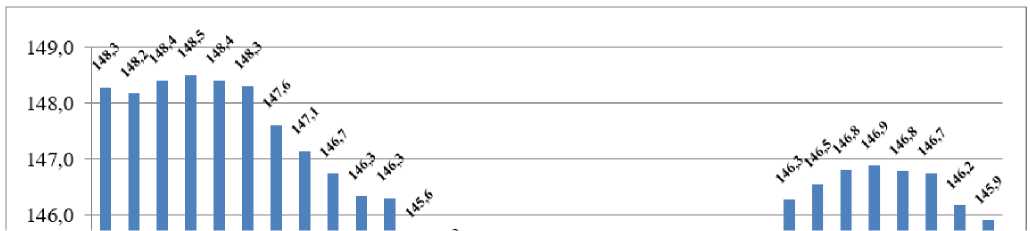

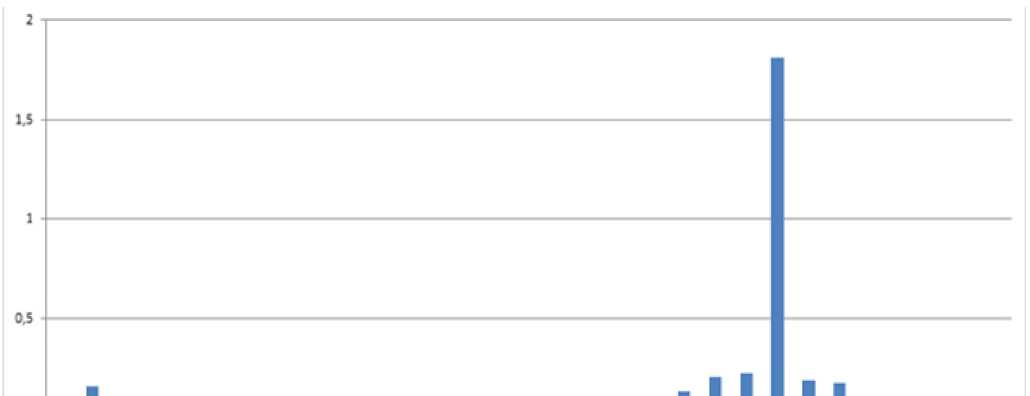

Начиная с конца 80-х годов, остро стоит проблема сокращения численности населения, в одних регионах за счет отрицательного естественного прироста, в других – миграционного оттока. Начальный этап осуществления радикальных экономических реформ начала 90-х совпадает с монотонным снижением численности населения России. Начиная с 1993 года население России неуклонно сокращалось. При этом происходило одновременное снижение рождаемости и повышение смертности. В 2000 году президент выступил со специальным посланием, в котором сообщалось: «Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. Сегодня демографическая ситуация — одна из тревожных» [Послание Президента, 2000]. На основании этого были разработаны меры преодоления демографического сжатия. Только в 2012 году эту отрицательную тенденцию удалось переломить и в России число рожденных превысило число умерших на тысячу человек. В 2014 году из рис. 3 произошел демографический структурный сдвиг, что обусловлено вхождением Республики Крым с численностью населения 2295000 человек в состав Российской Федерации и положительным естественным приростом имеющегося населения.

Рис.1.: Динамика численности населения Российской Федерации с 1990 по 2021 гг.

Примечание. Расчеты автора.

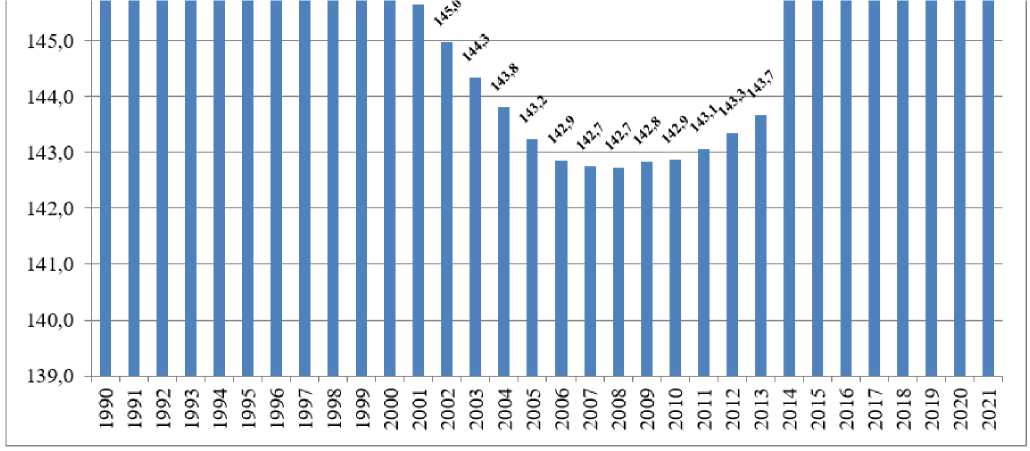

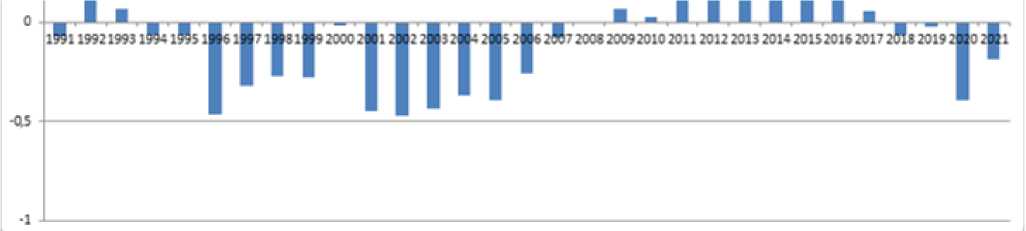

В 2016 г. можно наблюдать равенство коэффициентов рождаемости и смертности, в последующие периоды численность населения вновь начала убывать из-за увеличения смертности населения, что наглядно видно на рисунке 2.

Рис. 2: Динамика коэффициентов рождаемости и смертности в расчете на 1000 чел. населения с 1990 по 2020 гг.

Примечание. Расчеты автора.

Если показатели рождаемости и смертности сравнивать с достаточно благополучным 1990 г., то максимальные значения смертности за период с 1990 по 2020 гг. наблюдались в 2003 году и ни разу данный показатель не достиг или тем более был ниже показателя 1990 года. Причиной резкого скачка смертности можно в первую очередь назвать пандемию короновируса. Коэффициент смертности в России в 2020 году составил 14,6 чел на 1000 человек населения. Это максимальный прирост этого показателя с середины 1990-х годов. Из статистических данных следует, что смертность за год выросла на 323,8 тыс. человек [Регионы России,2003; Регионы России, 2020].

Остальную часть избыточной смертности 2020 года (по сравнению с предыдущим) обеспечили болезни системы кровообращения, пневмонии, эндокринные заболевания и другие [РБК,2021]. Что так же может быть объяснено пандемией – избыточная нагрузка на здравоохранение и как следствие несвоевременно оказанная медицинская помощь, малоподвижный образ жизни, переедание, недостаток физической активности вследствие карантина и самоизоляций [Кулькова, 2020].

Коэффициент рождаемости приблизился к показателю 1990 года только в 2012 году и еще в 2014 и 2015 годах и составил 13,3 на 1000 человек, во все остальные годы он был значительно ниже, в 2020 году рождаемость соответствовала показателю 2002 года и равнялась 9,8 человек на 1000 человек населения [Регионы России, 2002; Регионы России, 2012; Регионы России, 2014; Регионы России, 2015; Регионы России, 2020], что так же может объясняться влиянием пандемии, как то отложенная беременность, рост числа разводов, снижение иммунитета [Кулькова, 2020].

Как показывает статистика, вплоть до конца 2000-х население неуклонно сокращалось, причем более быстрыми темпами, чем в 90-е, что продемонстрированно на рис. 3.

Рис. 3.: Темп прироста населения Российской Федерации с 1991 по 2021 гг.,%.

Примечание. Расчеты автора.

В 2013 году начался прирост населения, хотя и очень, очень небольшой. В 2013 г. он составил 24013 человек, 2014 – 30336, а в 2015 – 32038 человек. С 2016 г. естественный прирост населения снова стал отрицательным. Как показывает статистика падение прироста населения после 2016 г. происходило из-за снижения рождаемости.

Смертность между 2016 г. и 2019 г. медленно снижалась. Резкое падение прироста населения произошло в 2020 и 2021 гг. И произошло оно, прежде всего, за счет высокого роста смертности людей. В 2021 г. падение прироста составило 1038765 человек, что превысило самый высокий показатель снижения прироста населения в 2000 году. Хотя в эти же годы наблюдалось и снижение рождаемости. Но темпы снижения рождаемости в 2020 и 2021 гг. были намного ниже, чем темпы увеличения смертности.

Динамика основных демографических показателей у каждого федерального округа в целом складывается по своему, но есть сходства, которые позволяют проследить тенденции продолжающегося демографического сжатия (см. табл. 3).

Таблица 3. Динамика коэффициентов естественного и миграционного прироста по округам Российской Федерации с 1990 по 2020 гг.

|

Федеральные Коэффициент естественного округа прироста |

Коэффициент миграционного прироста |

|

ЦФО – |

+ |

|

СЗФО – |

+ |

|

ЮФО – |

+ |

|

СКФО + с 2000 г. |

– |

|

ПФО – |

– с 2001 г. |

|

УФО |

+ с 2008 по 2018 гг. |

+, кроме с 2003 по 2007 гг. |

|

СФО |

+ с 2008 по 2017 гг. |

– с 1998 г. |

|

ДВФО |

+ с 2011 по 2017 гг. |

– |

Примечание. Расчеты автора.

Отрицательные значения показателя естественного прироста на всем рассматриваемом промежутке демонстрируют Центральный, Северо-западный, Южный и Приволжский федеральные округа, в отличие от Северокавказского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Обратная картина складывается с коэффициентом миграционного прироста. Наблюдается привлекательность европейской части РФ и продолжающийся процесс стягивания населения с северной и дальневосточной части страны. Внутри округов миграционная привлекательность также складывается по разному, например в Центральном федеральном округе это г. Москва и Московская область, в Северо-западном ФО перемещение населения происходит из северной его части в привлекательные г. Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калининградскую область. Но в целом в этих округах все компенсируется положительным сальдо миграции. В ЦФО положительный прирост населения обеспечивается в основном миграцией населения в г. Москву и Московскую область, в СЗФО присутствует отток из северных регионов и значительный приток населения в привлекательные для проживания регионы, такие как Калининградская область, г. Санкт Петербург и некоторые другие.

То есть тревожная тенденция – отток населения из Сибири и Дальнего Востока пока не преодолены, несмотря на высокие значения ВРП на душу населения в данных районах. В Поволжском федеральном округе демографическая ситуация сложная на протяжении всего периода естественный прирост ни разу не принимал положительных значений, а сальдо миграции так же отрицательное или незначительно варьирует около нуля.

Выводы

Проведенный статистический анализ показывает, что, несмотря на усилия правительства на выравнивание бюджетной обеспеченности как основного механизма сглаживания социально-экономического развития регионов, необходимо использовать экономические рычаги использования потенциалов регионов для большего их вовлечения в межрегиональный обмен и взаимодействие.

Очень важны шаги предпринимаемые государством для снижения территориальной разобщенности регионов, такие как снижение транспортных тарифов внутри страны, строительство новых магистралей, трубопроводов для увеличения грузооборотов внутри страны и транзитной привлекательности. Пока остается низкой вовлеченность субъектов в межрегиональный обмен, по продовольственным группам товаров таковыми являются от 45 до 63 регионов, по непродовольственной меньше 16. Сохраняются на низком уровне грузоперевозки железнодорожным и автомобильным транспортом. Так количество регионов, у которых грузоперевозки превысили среднероссийское значение всего 29 по железным дорогам и только 3 автомобильным транспортом.

В отношении демографической ситуации наиболее острыми остаются отрицательные темпы естественного прироста европейской части страны и продолжающееся, пусть и более низкими темпами, стягивание населения из азиатской части страны, относительно благополучным в этом плане выглядит только Уральский федеральный округ. В целом можно сделать вывод, что доля населения азиатской части страны все так же уменьшается, хотя и более медленными темпами. Проведенный анализ свидетельствует о продолжающемся демографическом сжатии населения в большинстве регионов РФ.

Наметившийся разворот экономических интересов РФ на азиатское направление, а так же множество разработанных правительством программ по повышению привлекательности проживания и работы на Дальнем Востоке должны приостановить тенденцию оттока населения с азиатской части страны.

Список литературы Социально-экономическое развитие регионов РФ: дезинтеграция и демографическое сжатие

- Гранберг, А.Г. Экономическое пространство России/ А. Г. Гранберг // ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. – 2006 – N 2 (23). – С.11-15.

- Гранберг, А. Г. Возможны ли распад или сжатие России? / А. Г. Гранберг // Регион: экономика и социология. – 2011. – № 2. – С. 9–18.

- Кулькова, И.А. Влияние пандемии коронавируса на демографические процессы в России /И.А. Кулькова // Human Рrogress. 2020, Том 6, Выпуск 1. URL: http://progresshuman.com/images/2020/Tom6_1/Kulkova.pdf, свободный. DOI 10.34709/IM.161.5

- Петрова, Е.А., Калинина В.В.,Шевандрин А.В. Проблемы и риски территориального развития в условиях посткризисной рецессии // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3, Экон. Экол. 2015. № 4 (33) – с.52-65

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002: Р32 Стат. сб. / Госкомстат России. — М., 2002. — 863 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003: Р32 Стат. сб. / Госкомстат России. — М., 2003. — 895 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Р32 Стат. сб. / Росстат. — М., 2011. — 990 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32 Стат. сб. / Росстат. — М., 2012. — 990 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Р32 Стат. сб. / Росстат. — М., 2014. — 900 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Р32 Стат. сб. / Росстат. — М., 2015. — 1266 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Р32 Стат. сб. / Росстат. — М., 2020. — 1242 с.

- Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию. 8 июля 2000г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21480 (Дата обращения 10.11.2022)

- РБК. Экономика. 2021[Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics/15/06/2021/60c4f6c19a794732b5523fa4 (Дата обращения 24.12.2022)

- Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/