Социально-экономическое развитие территорий: проблемы эффективности региональной политики

Автор: Ускова Тамара Витальевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: От редакции

Статья в выпуске: 2 (82), 2016 года.

Бесплатный доступ

Возрождение в Российской Федерации местного самоуправления способствовало повышению ответственности территорий за решение социально-экономических вопросов. Вместе с тем в течение всего периода становления этого института власти реализовать его потенциал не удалось ввиду недостаточной экономической самостоятельности муниципальных образований, которая в определяющей степени зависит от реализуемой федеральными и региональными органами государственной власти политики в отношении локальных территорий. Речь идет о том, что принципы российского федерализма и налогово-бюджетное законодательство обеспечивают централизацию ресурсов на уровне федерации и ее субъектов. В результате местные бюджеты характеризуются дотационностью, отсутствием собственных средств на осуществление расходов по финансированию решения вопросов местного значения. Следствием такой политики является разрыв между формально закрепленными за органами местного самоуправления функциями и реальными возможностями их осуществления, что свидетельствует о необходимости существенной корректировки региональной политики в отношении локальных территорий. Особенно это касается совершенствования бюджетно-налоговой политики по формированию бюджетной базы муниципалитетов и организации межбюджетных отношений; стимулирования органов местного самоуправления к увеличению собственной доходной базы, повышению эффективности расходов, обеспечению роста экономики и созданию институтов развития локальных территорий; повышения эффективности использования потенциала института местного самоуправления. При этом индикатором эффективности региональной социально-экономической политики можно считать состояние местных бюджетов, устойчивое сбалансированное развитие локальных территорий, снижение внутрирегиональной социально-экономической дифференциации.

Местное самоуправление, социально-экономическое развитие, локальные территории, местные бюджеты, региональная политика, бюджетно-налоговая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147111360

IDR: 147111360 | УДК: 332.14

Текст научной статьи Социально-экономическое развитие территорий: проблемы эффективности региональной политики

Несмотря на значительный срок реформирования, обеспечить самостоятельность и независимость местного самоуправления от органов государственной власти не удалось. Не способствуют решению этих проблем и принципы российского федерализма, и особенности налоговобюджетной системы. Сложившаяся модель распределения налоговых доходов между уровнями бюджетной системы закрепляет принцип фискального приоритета федерации и ее субъектов. В результате значительная часть налогов сосредоточивается в вышестоящих бюджетах.

Что касается муниципального уровня, то состав и структура налоговых доходов оставались неизменными в 2006 – 2014 гг. и были явно недостаточными для осуществления расходов по финансированию решения вопросов местного значения. Уровень налоговых поступлений в бюджеты муниципальных образований на протяжении всего рассматриваемого периода составлял только 27 – 31% от общего объема доходов местных бюджетов. При этом из собранных в муниципальных образованиях доходов почти 90% передается в вышестоящие бюджеты, тогда как доля безвозмездных поступлений в их доходах составляет около 60%.

Основным источником налоговых доходов муниципальных бюджетов являлся НДФЛ. Его доля в общем объеме поступлений налоговых доходов варьировалась в пределах 60 – 70%. Однако внесение корректировок в бюджетное законодательство в 2014 году обусловило существенное снижение уровня НДФЛ в суммарном поступлении налогов в муниципальные бюджеты (табл. 1).

В качестве еще одного местного налога выступает налог на имущество физических лиц. Но его доля в течение всего рассматриваемого периода не превышала 0,7% от общего объема доходных поступлений местных бюджетов.

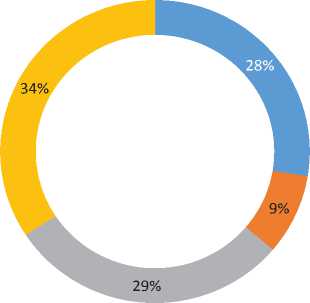

Львиную долю в местных бюджетах составляют субвенции на реализацию переданных полномочий и государственные субсидии на софинансирование отдельных расходов (рис. 2).

Приведенные данные позволяют заключить, что фактически местные бюджеты на протяжении всего периода реформирования характеризовались дотационностью, отсутствием собственных налоговых источников и зависимостью региональных и федеральных властей. Например, в Вологодской области в 2015 году удельный вес финансовой помощи местным бюджетам составил 19021,7

Таблица 1. Основные показатели местных бюджетов РФ в 2006 – 2014 гг.

|

Показатели |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

|

Доля налоговых доходов в общем объеме доходов, % |

30,7 |

29,74 |

29,87 |

30,14 |

31,02 |

29,68 |

29,82 |

30,79 |

27,6 |

|

Доля НДФЛ в общем объеме налоговых доходов, % |

61,31 |

67,08 |

68,59 |

68,71 |

65,1 |

66,38 |

70,18 |

69,91 |

63,5 |

|

Источник: Данные Минфина РФ. |

|||||||||

■ Налоговые доходы

-

■ Неналоговые доходы

Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней (без субвенций) и другие безвозмездные поступления

-

■ Субвенции

Рис. 2. Структура доходов местных бюджетов РФ в 2014 году

Источник: Данные об исполнении местных бюджетов в Российской Федерации по состоянию на 01.01.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64655

млн рублей (в 2014 году – 19229,3 млн рублей), это практически 40% от расходов областного бюджета [10].

Вместе с тем даже с учетом финансовой помощи средств местных бюджетов недостаточно для решения вопросов, возложенных на этот уровень власти. Согласно действующему законодательству, на муниципальный уровень передана ответственность за создание условий и поддержание воспроизводства человеческого капитала. Здесь происходит формирование таких важнейших сфер, обеспечивающих жизнедеятельность населения, как дошкольное, среднее, профессиональное образование, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, охрана окружающей среды. В местных бюджетах сосредоточено около 60% бюджетных расходов на социальную сферу. Так, в 2014 году удельный вес расходов на образование составил 47%, ЖКХ – 14%, социальную политику – 9% [2]. Нехватку финансовых ресурсов локальные территории вынуждены компенсировать кредитами. В результате все более острой становится проблема муниципального долга. Заметим, что усиление процессов наращивания долговых обязательств муниципалитетов РФ как в абсолютном объеме, так и по отношению к собственным доходам местных бюджетов наблюдается начиная с 2010 года. С 2009 по 2014 год муниципальный долг увеличился в 2,3 раза с 134,9 до 313,2 млрд руб. [2] и достиг почти четверти объема собственных доходов местных бюджетов.

В ряде регионов ситуация еще более сложная. Одна из причин этого – бюджетная политика субъектов федерации. По аналогии с Правительством РФ, проводящим централизацию бюджетных доходов, региональные власти сокращают нормативы отчислений налогов в местные бюджеты. Например, с 2009 по 2014 год долговые обязательства муниципальных образований Вологодской области росли более быстрыми темпами, они увеличились с 0,6 до 3,1 млрд руб., или в 5 раз, составив более четверти (27%) годового объема собственных доходных источников [9].

Таблица 2. Структура субъектов муниципального долга Вологодской области в 2009 – 2014 гг.

|

Субъект |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

||||||

|

млн руб. |

% |

млн руб. |

% |

млн руб. |

% |

млн руб. |

% |

млн руб. |

% |

млн руб. |

% |

|

|

Городские округа |

163,1 |

26,4 |

30,5 |

6,4 |

535,2 |

45,8 |

1109,2 |

60,1 |

2379,5 |

79,4 |

2543,3 |

82,4 |

|

Муниципальные районы, поселения |

454,7 |

73,6 |

446,5 |

93,6 |

634,1 |

54,2 |

736,3 |

39,9 |

616,1 |

20,6 |

544,0 |

17,6 |

|

Итого |

617,8 |

100 |

477,0 |

100 |

1169,3 |

100 |

1845,5 |

100 |

2995,6 |

100 |

3087,3 |

100 |

Источник: Поварова А. И. Долговые проблемы муниципалитетов (на примере городских округов Вологодской области) [Электронный ресурс] // Вопросы территориального развития. – 2015. – № 7 (27). – Режим доступа : http://vtr.vscc.ac.ru/article/1517/full

Наиболее финансово устойчивыми и динамично развивающимися территориями являются городские округа. Однако долговые обязательства городских округов Вологодской области в 2012 – 2014 гг. стремительно росли [8; 9]. В 2014 году подавляющая часть долга муниципалитетов (82,4%) пришлась на бюджеты двух городских округов – Вологды и Череповца (табл. 2).

Потеря финансовой устойчивости городских округов, в которых проживает более половины населения региона, произошла ввиду резкого падения поступлений профилирующего доходного источника в бюджетах городов Вологды и Череповца – налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С 2012 года дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов были заменены дифференцированными нормативами отчислений от НДФЛ. При этом замена производилась главным образом за счет изъятия части НДФЛ из бюджетов городских округов. Сужение налоговой базы привело к наращиванию дефицита городских бюджетов в 2012 – 2013 гг. Для финансирования дефицита городские власти вынуждены были осуществлять заимствования, объем которых неуклонно нарастал. Масштабной закредитованностью характеризовался бюджет г. Вологды: на конец 2014 года объем привлеченных средств составлял более 85% объема собственных доходов бюджета. Между тем, бюджетный маневр не имел должного эффекта.

Что касается бюджетов сельских поселений, то в большинстве из них финансово-экономическая основа местного самоуправления практически отсутствует. Основным источником доходной базы местных бюджетов сельских поселений выступают дотации из вышестоящих бюджетов. В 2014 году обеспеченность собственными доходами как низкую и крайне низкую расценивали 73,4% глав районных муниципальных образований, 90% глав городских и 89% сельских поселений Вологодской области1 (табл. 3). Даже с учетом финансовой помощи ресурсная обеспеченность местного самоуправления остается по-прежнему недостаточной: так считают 63% глав городских поселений, 74%, – сельских поселений и 37% – глав муниципальных районов [14].

Ввиду сложной экономической ситуации в стране говорить об улучшении наполняемости местных бюджетов не приходится. По данным Минфина РФ, в 2014 году собственные доходы местных бюджетов, которые используются муниципальными образованиями для финансового обеспечения решения вопросов местного значения, уменьшились по

Таблица 3. Распределение ответов руководителей администраций на вопрос «Оцените, пожалуйста, обеспеченность Вашего муниципального образования собственными доходами и доходами всего», % от числа опрошенных

|

Муниципальные образования |

Обеспеченность собственными доходами |

Обеспеченность доходами в целом |

||||||

|

крайне низкая (0 – 30%) |

низкая (31 – 60%) |

средняя (61 – 90%) |

высокая (более 90%) |

крайне низкая (0 – 30%) |

низкая (31 – 60%) |

средняя (61 – 90%) |

высокая (более 90%) |

|

|

2006 г. |

||||||||

|

муниципальные районы |

85,8 |

14,2 |

0,0 |

0,0 |

40,0 |

40,0 |

0,0 |

20,0 |

|

городские поселения |

63,7 |

27,3 |

9,0 |

0,0 |

40,0 |

40,0 |

0,0 |

20,0 |

|

сельские поселения |

87,2 |

7,8 |

4,0 |

1,0 |

40,1 |

23,4 |

31,7 |

4,8 |

|

2014 г. |

||||||||

|

муниципальные районы |

26,7 |

46,7 |

26,7 |

0,0 |

18,8 |

18,8 |

62,5 |

0,0 |

|

городские поселения |

27,3 |

63,6 |

9,1 |

0,0 |

0,0 |

63,6 |

18,2 |

18,2 |

|

сельские поселения |

48,8 |

40,2 |

9,4 |

1,6 |

32,3 |

41,9 |

21,0 |

4,8 |

сравнению с 2013 годом на 5,6%; по состоянию на 1 декабря 2015 года они были ниже на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2014 года. Уменьшился и размер субсидий из федерального и региональных бюджетов: если в 2014 году объем межбюджетных трансфертов по сравнению с 2013 годом снизился соответственно на 8,1%, то по состоянию на 1 декабря 2015 года – еще на 3,4% по сравнению с тем же периодом 2014 года [2].

Таким образом, налицо разрыв между формально закрепленными за органами местного самоуправления функциями и реальными возможностями их осуществления. Несмотря на декларированную российским законодательством бюджетную самостоятельность органов местного самоуправления, уровень их собственных доходов крайне низок. В результате большинство муниципалитетов не в состоянии обеспечить жизнедеятельность населения, прогнозировать и планировать социально-экономическое развитие территорий.

Приведенные данные позволяют утверждать, что развитие локальных территорий во многом зависит от вышестоящего уровня государственной власти. Неудивительно, что результатом ее реализации является преобладание в отве- тах глав муниципалитетов мнения о том, что развитие муниципальных образований во многом зависит от действий федеральных (на это указали в своих ответах 89% глав районов, 85% – городских и 82% – сельских поселений) и региональных органов власти (78%, 77% и 50% соответственно). Лишь около половины опрошенных руководителей признали, что они имеют незначительные возможности влиять на развитие соответствующей территории [14].

Как следствие этого – значительное сокращение числа муниципальных образований, прежде всего сельских поселений. Пик данного процесса пришелся на 2010 год, когда, по данным Росстата, было «сокращено» более 600 муниципальных образований, в частности, 595 сельских поселений. В целом за период 2008 – 2014 гг. количество муниципальных образований сократилось на 1228 единиц, из которых 1207 – сельские поселения [3; 12].

В этой ситуации весьма актуальным является изучение опыта решения аналогичных проблем местного самоуправления за рубежом.

Анализ научных публикаций [5; 6; 19; 20; 21; 24] позволяет констатировать, что усиление роли местного самоуправления, повышение его ответственности за реше- ние социально-экономических вопросов территорий является общей закономерностью мирового развития.

В европейских странах развитие муниципального самоуправления представляет собой довольно противоречивую картину [1]. С одной стороны, жизнеспособности этого института угрожает ряд факторов, среди которых рост числа правовых норм, исходящих не только от национальных правительств, но и все в большей степени от ЕС, которые таят в себе угрозу снижения автономии муниципалитетов или вообще ее утраты, а также недостаточная финансовая обеспеченность, ставящая под сомнение эффективность и дееспособность муниципалитетов. Последнее особенно ощущается в странах Южной Европы, где долговой кризис наиболее ярко выражен и напрямую затронул муниципалитеты. С другой стороны, последовательная децентрализация публичных функций, передача их на местный уровень, введение механизмов прямой демократии, расширение форм участия гражданского общества в делах местного сообщества расширяют функции муниципального самоуправления и усиливают его политикодемократический профиль. Кроме того, в ходе модернизации муниципального управления повышается эффективность оперативной управленческой деятельности. Эти факторы позволяют прогнозировать возрастание роли муниципалитетов в европейских странах и ЕС в целом. Подобные проблемы имеют место в США [20] и Канаде [5].

Таким образом, функции муниципалитетов становятся все более сложными, охватывают не только вопросы социальноэкономического развития территорий, но и создания новых рабочих мест, социальной интеграции, а также изменения климата. Как и в Российской Федерации, большинство муниципалитетов являются дотационными, а следовательно, зави- симыми от вышестоящих органов власти. Например, в доходах муниципалитетов стран ЕС собственные доходы составляют в среднем 12% [1]. Повсеместно недостаточно средств местных бюджетов для решения задач, переданных местному самоуправлению. Муниципальные органы власти вынуждены искать источники доходов и рационализировать свои расходы.

Схожесть проблем муниципалитетов западных стран и российских муниципальных образований, устойчивость негативных тенденций в их развитии [11; 16; 17] свидетельствуют о необходимости ее существенной корректировки с учетом зарубежного опыта. При этом специфичность российских условий (масштабность территории, количество субъектов РФ (регионов), тип экономической системы, факторы и острота региональных различий) требует адаптации к ним методов и механизмов, разработанных в мировой науке и апробированных на практике в развитых странах.

Главной целью региональной политики должно стать повышение эффективности использования и увеличение потенциала местного самоуправления, обеспечение стабильного развития входящих в субъект РФ муниципальных образований и решения всех вопросов местного значения, рост уровня жизни и комфортности проживания населения.

Основными задачами региональной политики являются:

– создание максимально благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы муниципальных образований за счет привлечения частных инвестиций и повышения качества и доступности бюджетных и муниципальных услуг;

– поддержка необходимых территориальных пропорций в развитии экономики региона, недопущение чрезмерной дифференциации территориальных образований по уровню экономического развития;

– опережающее развитие наиболее перспективных, но развивающихся недостаточными темпами муниципальных образований, повышение за счет этого сбалансированности пространственного регионального развития;

– поддержка в максимально возможной мере экономики депрессивных муниципальных образований, в том числе за счет использования форм прямой поддержки;

– формирование эффективных (с позиций выравнивания уровня развития экономики различных муниципальных образований) межмуниципальных связей, пространственная интеграция сильных и слабых в экономическом отношении муниципальных образований [15].

Необходимо, прежде всего, совершенствование бюджетно-налоговой политики. Основным ее критерием должно быть максимальное, соответствующее Конституции РФ разграничение сфер совместных полномочий и предметов ведения федерации, ее субъектов и органов местного самоуправления при соответствующем их бюджетном обеспечении. Ключевым полномочием федеральных органов власти должно стать «создание наиболее благоприятных условий для успешной реализации конституционных полномочий органами местного самоуправления и субъектами федерации», а также объективное определение и оценка конечных результатов реализации регионами и муниципалитетами закрепленных за ними полномочий [13].

Формирование бюджетной базы муниципалитетов должно быть основано на стабильных налогах, закрепляемых за муниципалитетами, способных обеспечивать большую часть их потребностей в устойчивом развитии. Пересмотр налоговых ставок должен рассматриваться как исключение из правил и только по соглашению сторон.

Следует расширять самостоятельность и полномочия муниципальных органов власти в регулировании налоговой базы, налоговых ставок, льгот по налогам, зачисляемых в территориальные бюджеты. Особенно это касается налога на доходы физических лиц, имущественных налогов.

Требуется совершенствование организации межбюджетных отношений в части выравнивания бюджетной обеспеченности территорий, расширение софинанси-рования с местными бюджетами отдельных расходов, обеспечение своевременного и полном объеме финансирования переданных государственных полномочий, стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности расходов и увеличению собственной доходной базы.

Индикатором качества и результативности региональной социально-экономической политики можно считать состояние местных бюджетов, устойчивое сбалансированное развитие локальных территорий и региона, снижение уровня внутрирегиональной социально-экономической дифференциации.

Весьма важным направлением региональной политики является содействие решению задач создания институтов развития, способствующих повышению темпов и устойчивости экономического роста, воспроизводства ресурсов и формирования значительной доли добавленной стоимости [15; 18]. Это возможно достичь посредством выполнения таких мер, как:

– стимулирование экономического развития путем создания новых точек роста в муниципалитетох на основе конкурентных преимуществ;

– координация инфраструктурных инвестиций государства и инвестиционных стратегий бизнеса с учетом приоритетов пространственного развития и ресурсных ограничений;

– сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения на территории каждого из муниципальных образований с помощью эффективных механиз- мов социальной и бюджетной политики, обеспечивающих рост человеческого потенциала.

В условиях снижения собственных доходов муниципальных образований жизненно необходимым становится проведение политики стимулирования создания и развития особых экономически зон, промышленных и индустриальных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, специализированных институтов территориального развития по привлечению инвестиций, а также финансирование и софинансирование государственных программ развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры территориальных образований [4].

Принципиально важное значение приобретает повышение эффективности использования потенциала института местного самоуправления, предусматривающее разработку и реализацию специальных программ.

В целом региональная политика должна быть согласованной и носить комплексный характер, оптимально сочетать в себе меры по выравниванию и стимулированию развития муниципальных образований. Она должна обеспечивать эффективное сотрудничество органов местного самоуправления и государственной, в первую очередь региональной власти.

При разработке и реализации региональной социально-экономической политики федеральным, региональным и муниципальным органам управления следует руководствоваться такими основополагающими принципами, как единство действий и разделение полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления, непротиворечивость и соблюдение главенства Конституции РФ и федеральных законов, концентрация средств в наиболее прогрессивных сферах и центрах, которые могут стать «полюсами» роста, согласование интересов региона и локальных территорий на компромиссной основе, эффективность. При этом эффективность становится тем критерием, которым руководствуются при выборе вариантов социально-экономического развития территории.

Только комплексный подход к решению проблем локальных территорий будет способствовать росту эффективности института местного самоуправления, реализации социальных и экономических интересов субъекта федерации, обеспечивая тем самым устойчивость как муниципальных, так и региональных и национальной социально-экономических систем.

Список литературы Социально-экономическое развитие территорий: проблемы эффективности региональной политики

- Волльманн, Х. Пути развития муниципальных систем стран Европейского Союза и стимулы к реформам /Х. Волльманн//Регион: экономика и социология. -2014. -№ 3 (83). -С. 287-301.

- Данные об исполнении местных бюджетов в Российской Федерации по состоянию на 01.01.2015 . -Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64655

- Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации /под ред. Е. С. Шугриной. -2-е изд. перераб. и доп. -М.: Изд-во «Проспект», 2015. -240 с.

- Ильин, В. А. Методы преодоления пространственной социально-экономической дифференциации /В. А. Ильин, Т. В. Ускова//Федерализм. -2012. -№ 3 (67). -С. 7-18.

- Лексин, И. В. Специфика территориальной организации местного управления и самоуправления в Канаде /И. В. Лексин//Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. -2011. -№ 2. -С. 99-108.

- Маркварт, Э. Организация местного самоуправления в Германии и применимость немецкого опыта к российским реалиям /Э. Маркварт//Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. -2011. -№ 2. -С. 25-36.

- Местное самоуправление в современной России. Становление и развитие. Историко-правовые аспекты : монография/И. В. Бабичев, Б. В. Смирнов. -М.: НОРМА, НИЦ Инфра-М, 2014. -528 с.

- Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Вологодской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов : Постановление Правительства Вологодской области от 2 сентября 2011 года № 1076. -Режим доступа: http://df35.ru

- Поварова, А. И. Долговые проблемы муниципалитетов (на примере городских округов Вологодской области) /А. И. Поварова//Вопросы территориального развития. -2015. -№ 7 (27). -Режим доступа: http://vtr.vscc.ac.ru/article/1517/full

- Публичный доклад о результатах деятельности Департамента финансов Вологодской области за 2015 год . -Режим доступа: http://okuvshinnikov.ru/files/ocenka3/artamonova_22_01.pdf

- Социально-экономические проблемы локальных территорий : монография/Т. В. Ускова, Н. В. Ворошилов, Е. А. Гутникова, С. А. Кожевников. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. -196 с.

- Статистические бюллетени Росстата «Формирование местного самоуправления в РФ» . -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1244553308453

- Татаркин, А. И. Диалектика государственного и рыночного регулирования социально-экономического развития регионов и муниципалитетов /А. И. Татаркин//Экономика региона. -2014. -№ 1 (37). -С. 9-33.

- Ускова, Т. В. Направления реформирования местного самоуправления по результатам мониторинга глав муниципальных образований /Т. В. Ускова//Федерализм. -2015. -№ 4. -С. 139-146.

- Ускова, Т. В. Региональная политика территориального развития : монография/Т. В. Ускова, Н. В. Ворошилов. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. -156 с. -(Проблемы эффективности государственного управления).

- Ускова, Т. В. Совершенствование региональной социально-экономической политики -стратегическая задача государства /Т. В. Ускова//Проблемы развития территории. -2014. -№ 1. -С. 7-13.

- Ускова, Т. В. Теория и методология управления устойчивым социально-экономическим развитием региона : автореферат дис. на соиск. степени д.э.н. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010.

- Чекавинский, А. Н. Территориальное общественное самоуправление как институт развития на муниципальном уровне /А. Н. Чекавинский, Н. В. Ворошилов//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2015. -№ 6. -C. 153-168.

- Bogumil, J. Kommune /J. Bogumil//Kommunale Selbstverwaltung. -Available at: http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Joerg.Bogumil/Downloads/HLWArtikel/Kommuneendfassungdr.pdf

- Habitat-III-Issue-Paper-7_Municipal-Finance. New York, 31 May 2015 . -Available at: http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-7_Municipal-Finance.pdf

- Höfelmann, M. Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland -Organisation und Aufbau der Kommunalverwaltung -Mit exemplarischem Vergleich der Stadtverwaltungen der Landeshauptstädte Hannover und Erfurt /M. Höfelmann. -Grin Verlag, 2015. -32 s.