Социально-корректируемые факторы, влияющие на здоровье детей раннего возраста

Автор: Шабунова Александра Анатольевна, Степаненко Валентина Валерьевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Социальные аспекты регионального развития

Статья в выпуске: 1 (41), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты мониторинга, которые показывают, что некоторые проблемы, связанные со здоровьем новорожденных детей, зависят от факторов социального характера. Влияние этих факторов поддается корректировке благодаря усилиям человека, общества и социальных институтов.

Короткий адрес: https://sciup.org/147110611

IDR: 147110611

Текст научной статьи Социально-корректируемые факторы, влияющие на здоровье детей раннего возраста

В статье приводятся результаты мониторинга, которые показывают, что некоторые проблемы, связанные со здоровьем новорожденных детей, зависят от факторов социального характера. Влияние этих факторов поддается корректировке благодаря усилиям человека, общества и социальных институтов.

Интересы государства и общества состоят в том, чтобы и нынешнее, и будущее население было здоровым, полноценным в количественном, качественном и трудовом отношении1. Здоровье человека зависит от экономических, экологических и других факторов в большей степени, чем от системы здравоохранения. В этой статье мы рассмотрим факторы социального характера, которые поддаются корректировке благодаря усилиям самого человека, семьи, общества.

1 Общественное здоровье и экономика /Б.Б. Прохоров, И.В. Горшкова, Д.И. Шмаков, Е.В. Тарасова. -М.,2007.

В настоящее время состояние здоровья взрослого и детского населения в России крайне неблагополучно, о чем свидетельствуют статистические данные. Заболеваемость взрослого населения в период с 1995 по 2005 год увеличилась на 10,3% (с 67 601,7 на 100 тыс. нас. в 1995 г. до 74 590 на 100 тыс. нас. в 2005 г.). Заболевания потенциальных родителей сказались на состоянии здоровья их будущих детей. Увеличилась также доля детей, которые рождаются больными или заболевают в ближайшее время после рождения, на 43% (с 28,5% от общего числа детей, родившихся живыми, в 1995 г. до 40,7% в 2005 г.). В Вологодской области данный показатель вырос на 16% (с 36,1% от общего числа детей, родившихся живыми, в 1998 г. до 38,6% в 2005 г.). Ежегодно регистрируется рост заболеваемости детей 0-17 лет в среднем на 2 - 3%. Начиная с 1996 г. заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет неуклонно увеличивалась. В 2005 г. первичная обращаемость за медицинской помощью этой возрастной группы составила в РФ 1738,1 случая на 1000 детей. В Вологодской области - 2 060,3 случая на 1000 детей. Этот показатель выше, чем в 1995 году, в 1,5 раза в РФ и в Вологодской области.

Данные мониторинга, проводимого ВНКЦ ЦЭМИ РАН2, подтверждают тенденцию ухудшения здоровья детей раннего возраста. Происходит значительное снижение потенциала здоровья детей уже в течение первого года жизни: во всех наблюдаемых когортах к одному году удваивается доля детей с выявленными хроническими заболеваниями при снижении удельного веса здоровых детей.

Наиболее значительное влияние на здоровье новорожденных детей оказывают факторы, формирующие биологический фон развития. К этой группе мы относим: здоровье родителей (в оценочных характеристиках); состояние здоровья беременных женщин (по оценке медицинских работников); характер протекания родов; условия труда родителей и т. д.

Отклонения в состоянии здоровья женщины во время беременности неблагоприятно отражаются на здоровье младенцев и детей раннего возраста.

В Вологодской области среди заболеваний, предшествующих беременности или возникших во время ее, в 1995 -2006 гг. основную долю составляли анемии - 34% (в исследовании - 35%). Значительна доля болезней мочеполовой системы - 19% (в исследовании -10%) и токсикозов - 13%, а также болезней системы кровообращения - 8%. Анемия матери, вегето-сосудистая дистония, гипотония влекут за собой недостаточную обеспеченность питательными веществами и кислородом плода. Различные инфекции матери приводят к ослаблению иммунитета ребенка, вследствие чего увеличивается его болезненность, ухудшается здоровье (таблица). Простудные заболевания, гипертоническая болезнь, болезни органов пищеварения, инфекции мочеполовых путей в период протекания беременности и связанные с ним дисфункции в организме женщины также неблагоприятно отражаются на здоровье ребенка. В результате исследования установлено, что у матерей, имевших «удовлетворительное» здоровье, 20 - 29% детей к двум годам имели хронические заболевания, а к пяти годам все дети относились ко 2 и 3 группе здоровья, т. е. имели хроническую патологию либо высокий риск ее развития. В связи с этим важно, чтобы женщина заботилась о своем здоровье, правильно и полноценно питалась, укрепляла свое физическое состояние и иммунитет, проводила профилактику заболеваний.

Для здоровья ребенка очень важен вес при рождении. Эксперты ВОЗ отмечают, что новорожденные с низкой массой тела при рождении имеют повышенный риск отставания в физическом, нервно-психическом развитии, склонность к частым острым заболеваниям, хронизации патологии в дальнейшем. Доля маловесных детей в РФ и Вологодской области в период

Влияние болезненных состояний беременных женщин на здоровье ребенка (в % от числа опрошенных; объединенные базы)

|

Показатель болезненного состояния будущей матери |

Группа здоровья детей |

|||||||

|

Новорожденные |

1 год |

2 года |

Згода |

|||||

|

R1 |

R2 |

R1 |

R2 |

R1 |

R2 |

R1 |

R2 |

|

|

Анемия |

19,3 |

80,7 |

14,9 |

85,1 |

4,6 |

95,4 |

1,9 |

98,1 |

|

Инфекция мочеполовых путей |

15,1 |

84,9 |

8,6 |

91,4 |

1,4 |

98,6 |

0,0 |

100 |

|

Гинекологические заболевания |

26,9 |

73,1 |

11,9 |

88,1 |

3,4 |

96,6 |

0,0 |

100 |

|

Вегето-сосудистая дистония |

34,1 |

65,9 |

16,7 |

83,3 |

0,0 |

100 |

0,0 |

100 |

|

Гипотония |

20,0 |

80,0 |

30,0 |

70,0 |

14,9 |

85,1 |

1,9 |

98,1 |

|

Гипертония |

5,9 |

94,1 |

18,2 |

81,8 |

10,0 |

90,0 |

0,0 |

100 |

R1 - группа детей с наименьшим риском ухудшения здоровья.

R2 - дети, имеющие различные отклонения в состоянии здоровья, хронические заболевания.

с 2000 по 2007 год находилась на одном уровне, составляя 6 и 5% соответственно. В европейских странах этот показатель несколько ниже: например, в Дании -4,9% (2005 г.), Финляндии - 4,1% (2005 г.), Швеции - 4,2% (2001 г.).

Результаты мониторинга позволили установить взаимосвязь веса ребенка и осложнения данной беременности токсикозом. У респонденток, беременность которых осложнялась токсикозом, доля маловесных младенцев составляла более половины в их общем числе. Маловесный ребенок - это результат плохого питания матери, ее вредных привычек, неудовлетворительного состояния здоровья.

Такой фактор, как курение родителей, оказывает наиболее негативное влияние на здоровье будущего ребенка. По данным социологических исследований ВНКЦЦЭМИ РАН, проведенных в 2007 г., в Вологодской области курило 56% мужского (до 30 лет) и 25% женского (до 30 лет) населения3. По данным нашего исследования, 27% женщин курили до беременности, во время беременности -12%. У курящих матерей рождалось в 2 раза больше маловесных детей, чем у некурящих. Курение матери не только обусловливает рождение маловесных детей, но и усиливает риск развития у них болезненных состояний. Доля здоровых детей, родившихся у некурящих матерей, составила 77%, у куривших до беременности - всего 22%. У тех же, кто курил и во время беременности, здоровье родившихся значительно хуже: так, без отклонений в здоровье родилось всего 9% детей. Следовательно, необходимо уделить особое внимание профилактике курения.

Еще один из значимых факторов формирования здоровья детей в раннем детстве - условия труда матери в период перед рождением ребенка. Продолжительное воздействие неблагоприятных профессиональных факторов различной природы, физических и психоэмоциональных перегрузок и их сочетания может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье родителей, состояние их репродуктивной функции. Воздействие профессиональных факторов риска родителей на организм ребенка носит не прямой, а опосредованный характер.

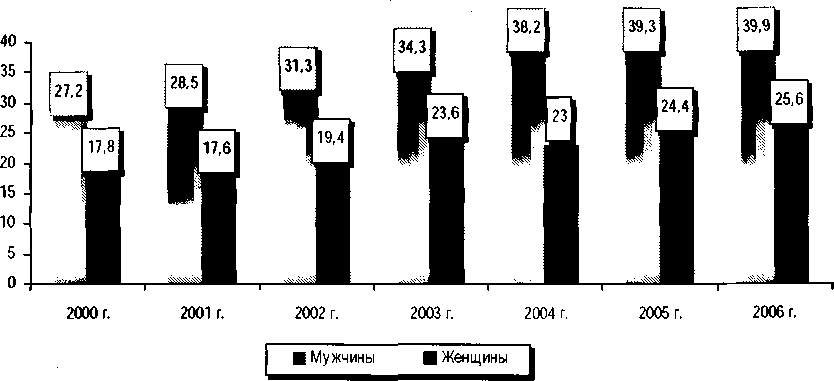

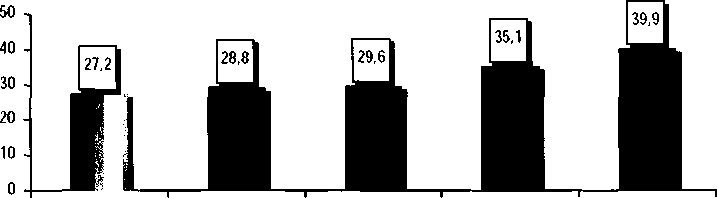

В Вологодской области, по данным статистики, в 2000 - 2006 гг. увеличилась доля мужчин и женщин, работающих в неудовлетворительных условиях (рис. 1). Судя по данным нашего исследования, этот показатель намного больше. Так, характеризуя условия работы родителей в период перед рож дением ребенка, мы установили, что лишь 8% женщин и 7% мужчин определяли условия своей работы как нормальные. Все остальные респонденты работали в условиях, не отвечавших санитарно-гигиеническим нормам.

Рисунок 1. Доля работающих в неудовлетворительныхусловиях труда в Вологодской области (в % от общей численности работников соответствующего пола)

Источник: данные Департамента труда и социального развития Вологодской области.

Среди указанных респондентами неблагоприятных условий труда большое влияние на здоровье детей имели: запыленность воздуха рабочей зоны, работа с токсическими химическими веществами, большая физическая нагрузка.

У женщин, отметивших сильную запыленность на рабочем месте, доля здоровых детей в 1,5 раза меньше, чем у матерей, не подвергавшихся воздействию данного фактора. У матерей, работавших в условиях повышенного шума и запыленности, все дети к двум годам имели хронические заболевания.

На наш взгляд, следует пересмотреть существующие нормы о переводе беременных женщин на менее трудоемкие работы, исключив их контакт с токсикогенами, работу в зонах с повышенной запыленностью и т. д. Эти меры могут быть предусмотрены в целевых региональных программах.

Здоровье детей в период новорож-денности во многом определяется характером их вскармливания. В соответствии с Глобальной стратегией по питанию младенцев и детей раннего возраста, принятой на 55-й Ассамблее ВОЗ в 2002 году, ребенок должен находиться исключительно на грудном вскармливании (не получать никакого питания в дополнение к молоку матери) до 6 месяцев. Далее следует продолжать грудное вскармливание до 2 лет и более при условии введения соответствующего возрасту при- 4 корма.

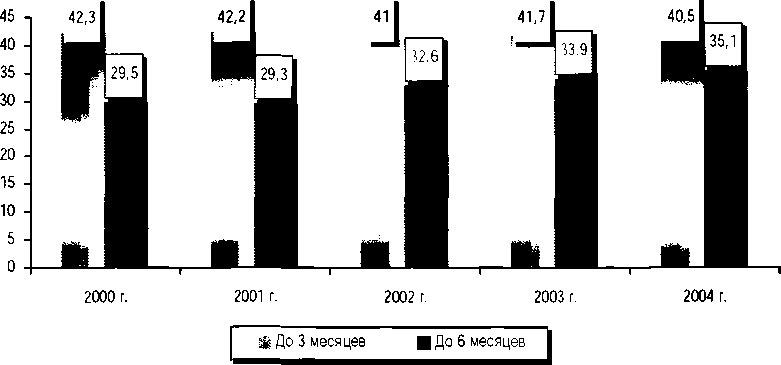

В России, как и во многих других странах, на протяжении последних десятилетий отмечается стабильно

4 Социально-психологические факторы распространенности грудного вскармливания детей / Я.В. Абольян, И.С. Черепанова, Ф.А. Джатдоева, И.М.Смоленская, А. А. Негодов, О.Е. Кочешнова // Демоскоп. - 2006,- №241. - 3-16 апр.

низкая распространенность грудного вскармливания (рис. 2). По данным Минздрава РФ за 2004 год, лишь 41% женщин кормили грудью младенцев до 3 месяцев и 35% - до 6 месяцев. В европейских странах этот показатель выше. Так, в Швеции 87% матерей кормили ребенка грудью до 3 месяцев, 72% - до 6 месяцев (2005 г.). В Финляндии естественное вскармливание осуществляли 74% матерей до 3 месяцев, 51% - до 6 месяцев (2000 г.).

В Вологодской области поддержке и поощрению грудного вскармливания уделяется особое внимание. Проект «Мать и дитя» положительно сказывается на практике грудного вскармливания; с 2005 года кормящие женщины обеспечиваются специальными продуктами питания. Благодаря такой поддержке доля детей, находящихся на естественном вскармливании до 12 месяцев, медленно, но увеличивается (рис. 3).

Рисунок 2. Грудное вскармливание детей первого года жизни в РФ (в % от числа детей, достигших в отчетном году 1 года)

2002 г. 2003 г.

2004 г. 2005 г. 2006 г.

Рисунок 3. Доля детей, находящихся на естественном вскармливании до 12 месяцев, в Вологодской области (в % от числа детей, достигших в отчетном году 1 года)

По данным мониторинга, среди основных причин, по которым матери не начинали или прекращали грудное вскармливание, указывалось две: отсутствие или недостаток молока. По мнению врачей, практически все женщины способны к лактации (выработке молока), истинно патофизиологические причины неспособности к грудному вскармливанию встречаются крайне редко5. Педиатры отмечают, что при хорошей психологической поддержке врача, членов семьи, соблюдении простых правил по защите лактации, рациональном питании кормящей женщины успех грудного вскармливания может быть достигнут в 70 - 90% случаев6.

Причинами низкого показателя естественного вскармливания грудных детей можно считать сложную социально-экономическую ситуацию и нарушения питания беременных и кормящих женщин, сопряженные как с ухудшением их нервно-психического и соматического состояния, так и с неудовлетворительным уровнем знаний врачей и родителей о принципах рационального вскармливания детей. Еще одной причиной увеличения числа младенцев, находящихся на искусственном вскармливании, можно считать и то, что все больше матерей стараются выйти из декретного отпуска как можно раньше. Кроме того, нынешнее поколение в значительной степени само выросло на искусственном вскармливании. В семьях отсутствует традиция грудного вскармливания детей и соответствующая мотивационная установка.

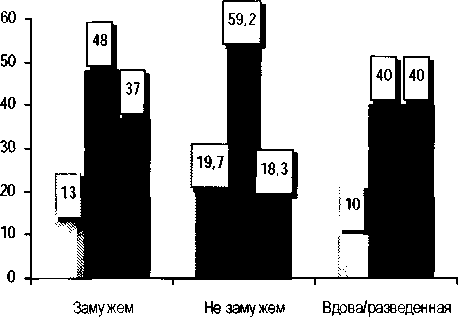

В результате анализа установлено, что в неполных семьях больше доля детей, находящихся на искусственном вскармливании (рис. 4), меньше средняя длительность грудного вскармливания и хуже показатели здоровья детей. Следует отметить, что психологический климат в семье, степень согласия между родителями и членами семьи, наряду с другими факторами, определяют информированность родителей в вопросах рождения и воспитания здорового ребенка.

Таким образом, болезненные состояния матери, ее вредные привычки, анемия, вредные условия труда, непол-

^ Г рудное вскармливание

■ Искусственное вскармливание

■ Смешанное вскармливание

Рисунок 4. Характер питания ребенка в конце первого года жизни в зависимости от семейного положения матери (в % от числа опрошенных; объединенные базы)

пая семья, искусственное, а не грудное вскармливание ребенка являются важными факторами, оказывающими неблагоприятное воздействие на здоровье детей раннего возраста. И эти факторы поддаются коррекции.

Так, гигиеническое просвещение подростков (как будущих родителей) и населения в целом о вреде курения и алкоголя, о правилах здорового образа жизни будет являться профилактическим мероприятием по укреплению здоровья детей до их рождения.

Улучшение условий труда для беременных является задачей в области совершенствования законодательной базы. Необходимо следить за выполнением правил гигиены и безопасности труда, переводить беременных женщин на менее трудоемкие работы, исключать их работу с токсическими веществами.

Что касается борьбы с анемией, то в нашей области существует практика обеспечения беременных женщин витаминами и железосодержащими препаратами, но результат от этого получается незначительный. Поэтому необходима организация питания матерей из семей с достатком ниже среднего для повышения гемоглобина и обеспечения необходимым количеством питательных веществ. Это поможет улучшить ситуацию с анемией женщин, гипотонией плода и нормализацией лактации.

Для коррекции факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье детей и получения достойного результата, необходимы совместные усилия не только системы здравоохранения и образования, но и всех социальных институтов.