Социально-мотивационная каузальность перфекционизма и лени в профессиональной деятельности

Автор: Филясова Юлия Анатольевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные компоненты перфекционизма и лени с точки зрения структуры деятельности в теориях личности А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна. Представлен сравнительный анализ понятий «перфекционизм» и «лень» на основе анкетного опроса. Выявлено, что перфекционизм и лень воспринимаются студентами как приобретенные свойства личности; первое понятие - как относительно устойчивое телеологические свойство личности, а второе - как итеративно-диспозитивное. Сделан вывод о том, что коррекция отрицательных признаков перфекционизма и лени необходима на основе принципа социальной значимости результатов профессиональной деятельности и учета личных мотивов работников.

Потребность, мотивация, социальное взаимодействие, социальные ожидания, целеполагание, социальные действия, атрибуция, результативность

Короткий адрес: https://sciup.org/148326239

IDR: 148326239 | УДК: 316.6 | DOI: 10.18137/RNU.HET.23.01.P.019

Текст научной статьи Социально-мотивационная каузальность перфекционизма и лени в профессиональной деятельности

Перфекционизм характеризует способ выполнения ролевых функций во взаимосвязи с ролевыми моделями поведения других участников социально-трудовых отношений. Сложность данного качества обусловлена тесными коррелятами с личностными особенностями, социальным статусом и социальной ролью индивида. В рамках социологии управления проблема перфекционизма относится к среднему уровню социологических тео-

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

рий, изучающих социально-трудовые взаимодействия между управляющими и управляемыми. Данной наукой перфекционизм рассматривается в дихотомической плоскости личного и социального. Необходимость анализа личностных свойств работников как обладателей компетенций для создания новой продукции в информационном обществе определяет актуальность исследования перфекционизма с точки зрения мотивационных детерминант поведения.

Целью работы является анализ каузативных факторов перфекционизма личности работника в процессе осуществления профессиональной деятельности.

Задачи исследования включают:

-

а) теоретический анализ мотивационных и социальных компонентов деятельности;

-

б) эмпирическое исследование социально-мотивационных коррелятов перфекционизма и лени в структуре деятельности;

ФИЛЯСОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Российская Федерация, Санкт-Петербург

YULIA A. FILYASOVA

Saint Petersburg, Russian Federation

-

в) дифференциацию и анализ компонентов перфекционизма и лени по отношению к структурным компонентам профессиональной деятельности.

Теоретической значимостью работы является описание перфекционизма личности с позиции теории деятельности. Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций по профилактике развития непродуктивных форм перфекционизма в среде организации. Изучение перфекционизма выполнялось с использованием методов теоретического анализа, опроса и контрастивного (количественного и качественного) сопоставления полученных данных с элементами феноменологического анализа.

Обзор литературы. Деятельность представляет собой актив- ное сознательное целенаправленное преобразование окружающей действительности человеком, удовлетворяющим собственные потребности. Деятельность как базовая категория социологии характеризуется такими параметрами как субъектность, объектность, общественный характер, социальная значимость, структурированность, методологичность, инструментальность, динамичность, результативность [1, с. 318–321], а также системность, процессу-альность, континуальность [17, с. 242]. «Деятельность… оказывается системой с многочисленными и весьма разнообразными функциональными и материальными компонентами и связями между ними. Каждый из этих компонентов имеет свое относительно самостоятельное «движение» и свя- зан с другими компонентами того же типа» [17, с. 242].

Деятельность является продуктом ощущения функциональной или психической недостаточности, воли и мышления человека. Сложность описания деятельности определяется ее абстрактностью и производностью по отношению к сознанию человека и его взаимодействию с социальной средой. Деятельность не принадлежит миру вещей, но является условием их возникновения и результирующих свойств. Именно духовный характер деятельности подчеркивал философ-идеалист Б. Кроче, связывая направленность деятельности с общественными ценностями: «… примат практического разума… как принцип поддерживает… действие, дело, поступок… обнимает все формы деятельности» [8, с. 33].

СОЦИАЛЬНО-МОТИВАЦИОННАЯ КАУЗАЛЬНОСТЬ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И ЛЕНИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность порождает субъектность, то есть выявляет деятеля, осуществляющего деятельность, и идентифицирует результаты его деятельности с этим субъектом. На уровне социальных отношений деятельность является способом превращения индивида в автономную личность, способную оказывать влияние на социальную действительность и окружение благодаря развитию волевых качеств и проактивности. Вероятность повышения социального веса и значимости индивида возрастает при увеличении степени детерминированности деятельности и уровня потребности индивида: чем выше мотивация, тем более высокие потребности он стремится удовлетворить. В свою очередь, чем выше уровень потребностей, тем масштабнее круг социального взаимодействия и влияния на общество. Активная преобразовательная деятельность является основой для удовлетворения потребностей различных уровней. Так, например, выбор профессии современной молодежью определяется в большей мере склонностью к удовлетворению потребностей самовыражения, нежели выживания [3].

Выделение компонентов в структуре деятельности и их последовательность зависят от теоретического подхода к учету внешних и внутренних факторов, влияю- щих на целеполагание индивида. Согласно теории А.Н. Леонтьева, структура деятельности определяется внутренними компонентами духовной природы (потребность, мотивация, мотив, цель, задачи), которые получают выражение в действиях и операциях [9]. Теория деятельности С.Л. Рубинштейна в большей степени ориентирована на внешние факторы – обстоятельства, влияющие на целеполагание индивида, а также внешнюю оценку его деятельности, действий и операций [13]. В отличие от положения А.Н. Леонтьева о предшествовании мотивации действиям, мотив, по С.Л. Рубинштейну, определяется активностью человека и социальными обстоятельствами. Цель и задачи деятельности в теории С.Л. Рубинштейна через посредство общественной деятельности способствуют появлению у индивида личных мотивов. В теории А.Н. Леонтьева мотив изначально определяется личной потребностью. Структура деятельности, согласно идее А.Н. Леонтьева, в большей степени ориентирована на психологию, в то время как структура деятельности в работах С.Л. Рубинштейна подчеркивает социальную природу индивида. Деятельность, согласно рассмотренным теориям, оказывается абстрактной сущностью, зависимой от внешних или внутренних целей, задач и мотивов индивида, характеризующейся социальными действиями и операциями (см. Таблицу 1).

Профессиональная деятельность ассоциируется с экономическими показателями дохода, коммерческой выгодой, разделением и специализацией труда, социальной значимостью. Она отличается от трудовой деятельности параметром субъектности: субъектом первой может выступать организация с различными формами собственности или отдельный индивид; субъектом второй – индивид как наемный работник или индивидуальный предприниматель. Как профессиональная, так и трудовая деятельность характеризуются показателями эффективности и качества. Процесс достижения этих показателей неизбежно приводит к преобразованию не только объектов окружающей действительности, но и самого субъекта деятельности [11]. Следовательно, деятельность характеризует не только профессиональные, но и личностные качества деятеля.

В современных исследованиях личность работника становится одним из главных объектов научного анализа. Неотъемлемыми компонентами трудовой деятельности являются информационность как характеристика профессионального портрета организации и технологичность как следствие информацион-

Таблица 1

Структура деятельности по А.Н. Леонтьеву и С.Л. Рубинштейну

Детерминированность профессиональной деятельности связана с интенсивностью мотивации. Чем ниже уровень мотивации, тем выше значимость и потребность ее удовлетворения. Так, экзистенциальные потребности имеют большую интенсивность, чем потребности в социальном признании и самоактуализации. Иерархия потребностей А. Маслоу, а также неравенство социальных статусов в обществе указывают на меньшую долю населения, имеющую потребности более высокого уровня [18]. По этой причине выплата минимальной заработной платы работникам является для работодателей более предпочтительной. Осуществление работниками деятельности за получение материальных средств, без которых они не могут продолжать свое существование, имеет для них большую значимость, чем получение дополнительных выплат, которые не критичны для удовлетворения экзистенциальных потребностей. Интенсивность трудовой деятельности, как ожидается, за получение минимальной оплаты труда ради удовлетворения первичных потребностей будет более высокой, чем интенсивность трудовой деятельности в обмен на более высокую заработную плату.

Вопросы оплаты труда имеют достаточно сложные корреляции с результативностью деятельно- сти. Так, исследование В.Э. Деминской показало, что дифференцированная система оплаты труда разобщает коллектив работников и приводит к снижению эффективности деятельности. «Расширенные функции по управлению финансами способствовали свободе выражения мнения подчиненных, однако препятствовали любому виду поведения, направленного на других (помощь, поддержка, обмен знаниями, идеями), что, несомненно, разобщает коллектив» [5, c. 72]. Следовательно, формирование эффективных подходов к развитию внешней мотивации требует дальнейших исследований, в том числе, с учетом конструкта личности работников.

Структура профессиональной деятельности в большей мере соответствует положениям теории деятельности С.Л. Рубинштейна, так как она интегрирована в общественную деятельность организации. А.Р. Лурия отмечает, что деятельность соотносится с промежуточным результатом на пути к удовлетворению потребности: «удовлетворение потребности… приобретает сложно построенный характер» [10, c. 69]. Трудовая деятельность работника удовлетворяет, в первую очередь, общественные интересы, а не личные потребности. По этой причине гораздо более важное значение приобретает социальный эффект, создаваемый деятельностью работника и оцениваемый социально-трудовым окружением, которое определяет качество и результативность деятельности работника. Общественная оценка оказывает определенное воздействие и способна изменить как саму деятельность, так и ее результативность.

Таким образом, профессиональная деятельность является областью пересечения, тесной взаимосвязи и взаимопроникновения личных потребностей и общественных интересов. Самоидентификация, обособленность и автономия индивида как субъекта деятельности возможны исключительно в контексте социальных отношений. Согласно теории деятельности С.Л. Рубинштейна, высшая форма мотивации связана с осознанием и решением общественно значимых задач. В теории мотивации А. Маслоу высшие потребности сопряжены с самоактуализацией личности. Следовательно, самореализация личности осуществляется в контексте удовлетворения значимых общественных нужд и потребностей.

Общая направленность личности формируется в ходе выполнения деятельности. Результаты осуществления деятельности могут значительным образом отличаться от намеченных целей в силу необходимости их корректировки и возникновения различных непредвиденных обстоятельств. Четкое преследование изначальных целей и вынужденное преодоление препятствий может изменить структуру мотивации человека и привести к выбору непродуктивных форм профессиональной деятельности.

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили результаты опроса 406 студентов Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, проходившего с 2020 по 2022 год. Краткая характеристика контингента исследования : 75 юношей и 331 девушек, возраст – от 18 до 24 лет, с 1 по 4 года обучения. Свыше 95 % опрошенных имели стаж трудовой деятельности. Анкетирование проводилось анонимно в письменной форме по вопросам закрытого и открытого типов. По 203 студента участвовали в опросе на тему «Перфекционизм» и на тему «Лень». Данные о перфекционизме и лени были получены от разных респондентов и не зависели друг от друга. Методы анализа данных включали дифференциацию, категоризацию и ти-пологизацию.

Анкеты содержали одинаковые вопросы, но были направлены на разные свойства личности

СОЦИАЛЬНО-МОТИВАЦИОННАЯ КАУЗАЛЬНОСТЬ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И ЛЕНИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-

1) Подберите синонимы слову «перфекционизм» / «лень».

-

2) Как Вы понимаете «перфекционизм» / «лень» в профессиональной деятельности? Приведите примеры.

-

3) Почему у человека возникает перфекционизм / лень?

-

4) Какова степень активности перфекциониста / лентяя по шкале от 0 до 5, где 0 – отсутствие признака, а 5 – максимум его проявления?

-

5) Может ли человек избежать возникновения перфекционизма / лени? «Да» / «Нет». Если «да», то каким образом?

-

6) Перфекционизм / лень – это врожденное качество? «Да» / «Нет».

-

7) Может ли человек самостоятельно избавиться от перфекционизма / лени? «Да» / «Нет». Если «да», то каким образом?

-

8) Считаете ли Вы себя перфекционистом / лентяем? «Да» / «Нет». Почему «да», почему «нет»?

-

9) Что конкретно Вы обычно делаете как перфекционист? / Что конкретно Вам обычно лень делать?

-

10) Как можно определить, что человек – перфекционист / лентяй?

С помощью количественного анализа были выявлены типичные социальные представления о личностных особенностях и социальных моделях поведения, характеризующих рассматриваемые феномены на основе представленных примеров.

Результаты исследования. Подавляющее большинство опрошенных считает, что перфекционизм и лень – это не врожденные, а приобретенные качества (93 % и 91 %, соответственно). Данные о возникновении перфекционизма и лени различаются в зависимости от возраста. По мнению студентов, вероятность развития перфекционизма наиболее высока в детстве (45 %) и в подростковом возрасте (32 %). Напротив, лень может воз- никнуть в любом возрасте (61 %), вероятность развития этого качества в детстве (15 %) и в подростковом возрасте (24 %) существенно ниже. Предположительно, для возникновения свойств перфекционизма в структуре личности, необходима целенаправленная воспитательная работа, а для лени – отсутствие какого-либо социального воздействия. Кроме того, перфекционизм воспринимается в основном как постоянное качество, сложнее поддающееся коррекции (77 %), а лень – как частное и недолговременное свойство личности (93 %).

Ответы, полученные на вопросы открытого типа, позволили интегрировать экспликативные корреляты перфекционизма и лени в структуру деятельности, представленную в теориях А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна (см. Таблицу 2). Перфекционизм, по мнению опрошенных, возникает под влиянием внешних жестких требований и конкретных целей, которые ставят перед человеком субъекты социальных отношений – в первую очередь, строгие родители, в подростковом возрасте – школа, – вуз, в профессиональной среде – работодатели (руководители) или жесткие требования организации. Перфекционизм транслируется в виде моделей поведения и способов выполнения действий, имеющих обязательный характер. Важной составляющей перфекциониста является личная заинтересованность в определенной области деятельности, позднее превращающаяся в цель, достижение которой становится смыслообразующим звеном практической деятельности индивида. Для появления такой интери-оризированной заинтересованности социальная среда должна быть благоприятна для деятельности с точки зрения психологического климата, норм и принципов организации труда.

К социальным предпосылкам лени респонденты отнесли заве- домо сложные для выполнения задания и обязанности, перегруженность работой, отсутствие дисциплины, четко сформулированных требований и задач, а также непонимание индивидом поставленных перед ним задач и отсутствие навыков для выполнения трудовой деятельности. При сравнении данных опросов о перфекционизме и лени явным становится то, что компетентность субъектов социальных отношений является необходимым условием перфекционизма личности работника.

Деятельность человека под влиянием внешней мотивации осуществляется в соответствии с нормами и правилами социального окружения – семьи, академической среды и среды организации. Перфекционизм как свойство индивида получает развитие вследствие дис-семинации отношений в социальной группе – целенаправленного достижения работниками социально значимых целей и активного вовлечения новых участников в процесс совместной деятельности. Внутренние мотивы новых участников коллектива формируются как результат наблюдения за достижениями других субъектов социальных отношений и способов решения задач.

Бессистемность действий субъектов социальной среды, сложность и непрозрачность процесса выполнения операций, отсутствие внешних целей и задач не вызывает появления внутренних потребностей индивида и приводит к лени. Сравнение данных опросов о перфекционизме и лени указывает на активную включенность работников в процесс совместной деятельности как условие формирования внутренней мотивации перфекционизма и, напротив, непричастность к общественной деятельности как причина развития лени вследствие отсутствия условий возникновения внутренней мотивации.

Деятельность, выполняемая под влиянием внутренних потребно-

Таблица 2

Влияние перфекционизма / лени на структурные компоненты деятельности

|

Компоненты деятельности |

Перфекционизм |

Лень |

|

Внешние обстоятельства |

||

|

Внешние условия интересны для саморазвития и самосовершенствования индивида; цели и задачи понятны; мотивация определяет активные действия по достижению целей; требования четко сформулированы |

Внешняя среда не представляет интереса для индивида, цели и задачи не вполне ясны; мотивация недостаточна для совершения целенаправленных действий; четкие требования к обязанностям отсутствуют |

|

Продуктивная деятельность |

||

|

Действия осуществляются активно, направлены на достижение целей; формируется внутренняя потребность в достижении собственных целей в рамках выполняемой общественной деятельности; процесс выполнения действий является источником внутренней мотивации |

Действия минимальны или отсутствуют вовсе; операции бессистемны; внутренняя потребность и мотивация не формируются |

|

Непродуктивная деятельность |

||

|

Внутренние цели формулируются четко, носят идеалистический характер, порождают завышенные требования к себе; разложение целей на ряд задач может проходить с трудом; действия выполняются энергично; операции могут повторяться много раз для достижения идеального результата; временной интервал выполнения действий может затягиваться |

Внутренние цели отсутствуют или носят фиктивный характер; действия и операции механистичны или заменяются на отвлеченные, не связанные с текущей деятельностью |

|

Результативность |

||

|

Полученные результаты отличаются качественными свойствами, однако могут восприниматься индивидом недостаточно идеальными; социальный эффект полученных результатов может оцениваться по-разному в дихотомии «эффективность – качество» |

Результаты деятельности отсутствуют; могут демонстрироваться заведомо ложные или сфабрикованные данные |

Источник: составлено автором по результатам опроса стей индивида, возможна благодаря перфекционизму, а не лени. Лень не способствует появлению каких-либо мотивов к осуществлению деятельности. Перфекционизм может принимать разные формы – от адекватного до идеалистического. Перфекционизм в адекватной форме респонденты определяют как стремление человека к выполнению задач в наилучшем виде и достижению максимального результата, который можно получить в данной конкретной ситуации. Перфекционизм такого рода, по мнению студентов, достоин уважения и подражания. Однако многие респонденты упоминают идеализированный вид перфекци- онизма, который носит иррациональный характер и рассматривается как утопический. Идеализированный перфекционизм сопряжен с необоснованной тратой времени как важного ресурса в профессиональной деятельности. Утопический перфекционизм вызывает зависимость от собственных целей и нарушает нормальный баланс жизнедеятельности работников организаций. Респонденты выделяют, с одной стороны, нужный, нормальный, полезный, адекватный, профессиональный; с другой стороны – излишний, бесполезный, необязательный перфекционизм.

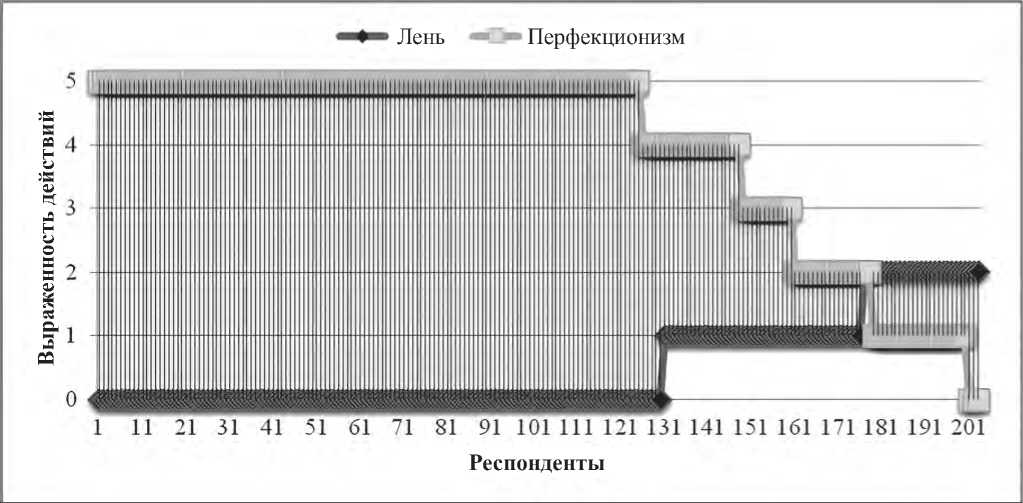

Большинство респондентов (62 %) связывают здоровый пер- фекционизм с активными действиями, направленными на достижение поставленных целей, и оценивают степень активности индивида в 5 баллов по предложенной нами шкале (см. Рисунок 1). Нездоровые разновидности перфекционизма ассоциируются со снижением активности (из-за слишком тщательного выполнения задач, нацеленного на максимальное приближение к идеалу) вплоть до полного прекращения операций: 11 % – 4 балла, 6 % – 3 балла, 9 % – 2 балла, 11 % – 1 балл и 1 % – 0 баллов.

Выполнение действий под влиянием лени, главным образом, отсутствует (64 %); 23 % опрошенных считают, что активность может со-

СОЦИАЛЬНО-МОТИВАЦИОННАЯ КАУЗАЛЬНОСТЬ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И ЛЕНИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Источник: составлено автором по результатам исследованиях

Рисунок 1. Оценка респондентами проявления перфекционизма vs. лени в действия

ставлять 1 балл, 13 % – 2 балла. Сопоставление данных показывает, что практическое выражение перфекционизма и лени в подавляющем большинстве случаев прямо противоположно – полноценная активность (5 баллов), контрастирует с отсутствием какой-либо активности (0 баллов). Общий диапазон оценки перфекционизма в суждениях респондентов шире, чем у лени (5–0 vs. 2–0). Учитывая абстрактный характер деятельности и ее духовное начало, было бы ошибкой отождествлять сниже- ние активности действий и их полное прекращение для активного внутреннего поиска решений при перфекционизме – с ленью. Так, например, известны случаи остановки активно выраженной деятельности ученых в период научного поиска и внезапного озарения.

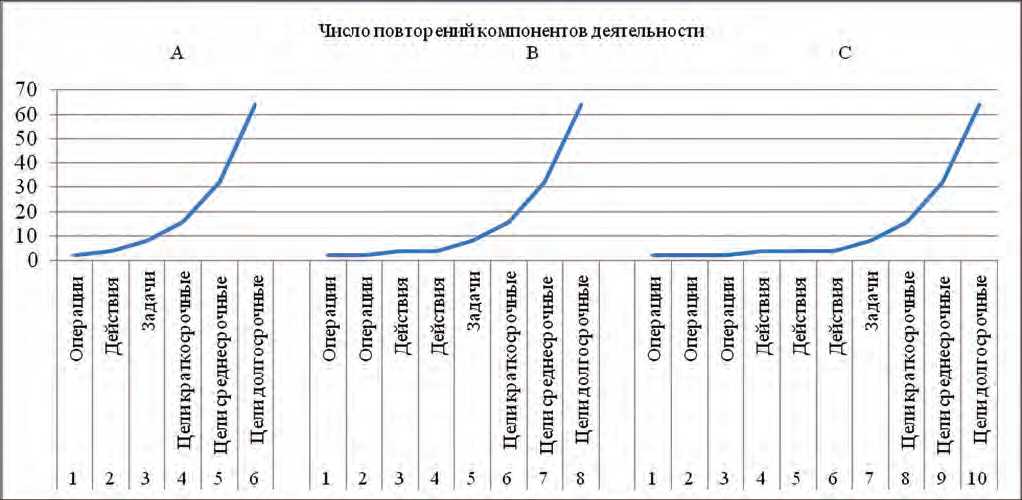

Недостижение целей или сверхувеличение времени на их достижение при нездоровом перфекционизме происходит из-за превращения операций в компоненты деятельности более высокого уровня. Сроки выполнения оператив- ных заданий, не требующих больших временных затрат, увеличиваются (см. Рисунок 2). Увеличение продолжительности выполнения базовых операций и действий также объясняется повышением требований, нормативов и рабочей нагрузки для достижения определенных целей, неравномерным распределением рабочей нагрузки, нарушением деловой этики на уровне организации, ее кризисным состоянием. Причиной подобной непродуктивной деятельности на макроэкономическом уровне мо-

Источник: составлено автором по результатам исследования

Рисунок 2. Нарушение временных сроков выполнения трудовых обязанностей

жет быть смена социально-экономических парадигм вследствие влияния глобальных факторов.

Цели могут быть достигнуты оптимальным или повышенным количеством действий и операций. В первом случае следует говорить о нормальном способе выполнения деятельности (адекватный перфекционизм – A), а во втором – о наличии проблем внешнего или внутреннего характера (нездоровый перфекционизм – B, C) (см. Рисунок 3). Проблемы увеличивают время выполнения задач и отодвигают достижение целей на более поздний срок. Внешние по отношению к работнику проблемы включают бюрократические издержки, низкий уровень организации рабочих процессов, корпоративной культуры, внутриорганизационной коммуникации и др. Внутренние проблемы возникают вследствие идеалистических представлений о способе выполнения и результатах деятельности или недостаточном уровне сформированности профессиональных компетенций.

Обе группы респондентов считают, что одни и те же обязанности человек может выполнять и как лентяй, и как перфекционист. Оба качества потенциально присутствуют в структуре личности индивида. Перфекционизм выражается в повышенном уровне мотивации, которая проявляется в творческом подходе к выполнению даже рутинных операций и нацеленности на идеальный результат; лень – в отсутствии какой-либо мотивации. Внутренними факторами формирования оптимального уровня перфекционизма и борьбы с ленью респонденты считают самодисциплину, волевые усилия и активную работу по развитию мотивации. К внешним факторам они относят обязательное совместное обсуждение целей и способов их достижений в социальном сообществе.

Заключительный компонент в структуре деятельности связан с ее результативностью и внешней оценкой (см. Таблицу 2). Перфекционизм отличает результативность, превосходящая ожидания или качественные характеристики стандартных результатов деятельности. Лень, по мнению студентов, легко определяется по отсутствию каких-либо достижений и результатов деятельности ввиду отсутствия самой деятельности. Лень во многом определяется отсутствием мотивации к выполнению даже базовых обязанностей, в то время как перфекционизм проявляется в творческом подходе и стремлении осуществить даже рутинные операции на максимально высоком уровне.

Внешняя оценка как компонент социально-трудовой деятельности связана с социальным влиянием на деятельность индивида и может выступать инструментом воздействия на способ выполнения операций. Согласно полученным нами данным, внешняя оценка негативно влияет на характер и уровень перфекционизма личности и зависит от следующих факторов: • высокий уровень ожиданий работника;

-

• общая направленность оценки на самого индивида, а не на результаты его работы;

-

• перегруженность работника;

-

• стремление руководителя постоянно контролировать работника;

-

• необъективная оценка деятельности работника;

-

• нездоровый психологический климат и дисфункциональные со-

Источник: составлено автором по результатам исследования

Рисунок 3. Повторение компонентов деятельности при здоровом и нездоровом перфекционизме

СОЦИАЛЬНО-МОТИВАЦИОННАЯ КАУЗАЛЬНОСТЬ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И ЛЕНИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ циально-трудовые отношения в организации;

-

• нестабильное экономическое положение компании.

Согласно теории деятельности С.Л. Рубинштейна, общественная оценка оказывает влияние на деятельность индивида и ее результаты. В условиях организации субъекты социально-трудовых отношений могут изменить как процесс выполнения деятельности работником, так и его результативность. Деятельность, помноженная на сумму оценок процесса и результата окружением, может привести к повышению, сохранению или снижению трудозатрат. Со стороны работника важно четко понимать, какие цели и задачи ставит перед ним организация, и какие оптимальные действия и операции приведут к достижению поставленных целей. Оценка деятельности работника не должна быть в центре внимания самого работника по следующей причине: если целью деятельности становится ориентация на внешнюю оценку, то в деятельности происходят нарушения, препятствующие достижению намеченного результата. Из сказанного следует, что если высокая оценка работника социально-трудовым окружением становится целью, то работник не достигает ни результативности, ни высокой оценки собственной деятельности.

Оценка деятельности работника окружением может зависеть от качества выполнения трудовой деятельности коллективом в целом. Адекватная оценка работника преобладает в организации, качество деятельности которой соответствует требованиям и нормативам отраслевых стандартов. При низкой коллективной результативности деятельность работника будет оцениваться тоже как низкая.

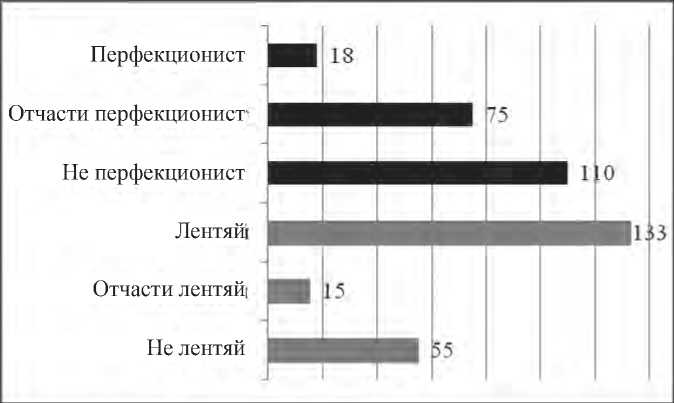

Согласно результатам опроса, внутренняя каузальная атрибуция, опирающаяся на анализ собственной деятельности, допускает наличие свойств лени в гораздо боль- шей мере, чем перфекционизма (7:1). Частичная атрибуция, напротив, превалирует в пользу перфекционизма, а не лени (5:1). Склонность к отрицанию рассматриваемых свойств более вероятна в отношении перфекционизма, чем лени (2:1) (см. Рисунок 4).

Очевидно, что более высокая диспозитивная каузальная дистрибуция свойств лени объясняется ожидаемой социальной проекцией само-идентифицирующего образа на социальное сообщество. Непосредственная связь перфекционизма и значительных результатов деятельности порождает высокие ожидания сообщества, связанные с психологической и социальной напряженностью в отношении носителей рассматриваемых личностных свойств. Отсутствие результативности деятельности, типичное для лени, сводит до минимума социальные ожидания. Различия в диспозитивной атрибуции также объясняются устойчивостью рассматриваемых свойств: если перфекционизм воспринимается в большей степени как перманентное, то лень – как темпорально-итеративное свойство личности. Лень понимается не как имманентное свойство личности, а как ее характеристика, зависящая от обстоятельств – отсутствия внешних сти-

Источник: составлено автором по результатам исследования

Рисунок 4. Диспозитивная атрибуция свойств перфекционизма и лени

мулов, которые могли бы вызвать интерес к тому или иному виду деятельности. По этим причинам, внутренняя каузальная атрибуция лени выше, чем перфекционизма.

Результаты опроса позволили обозначить смысловое поле перфекционизма и лени. Рассмотрим каждое из них.

-

• Перфекционизм – аккуратность, активность, безупречность, сильное желание, высокие стандарты идеала, доведение любого дела до конца, желание отличиться, идеализм, идеальный результат, негибкость, зависимость от идей и целей, одержимость, организованность, ответственность, педантичность, порядок, прокрастинация, качественные результаты, рационализм, сильная мотивация, скрупулезность, старательность, упорство, энергичность.

-

• Лень – апатия, безволие, бездействие, безделье, безответственность, безразличие, безынициативность, грех, деградация, депрессия, незаинтересованность, неопределенность, нетрудоспособность, ничегонеделание, отдых, отсутствие мотивации, пассивность, прокрастинация, расхлябанность, самобичевание, слабохарактерность, усталость.

Качественный анализ субъективных оценок перфекционизма по- казал, что 70 % описанных атрибутивных свойств квалифицируют перфекционизм как адекватный феномен, 30 % – как идеализированный конструкт личности, провоцирующий иррациональное поведение. Лень, напротив, по мнению большинства (90 %) выступает как адверсивное качество личности.

Обсуждение результатов. С точки зрения телеологического подхода к интерпретации социальных явлений на основе принципов це-лерациональности и идеалистического антропоморфизма, перфекционизм обусловлен целевыми установками личности на достижение определенного результата под влиянием потребностей, детерминирующих формирование идеалистических образов конкретных продуктов деятельности. Подобно тому, как сознание, по мнению А.И. Герцена, является целью развития биологических организмов в процессе телеологического движения к сознанию [4, с. 44], появление внутренней мотивации как компонента сознания является целью развития современного индивида для осуществления целенаправленной профессиональной деятельности. Именно мотивация создает предпосылки для саморазвития личности путем осознания потребностей и необходимости вступления в социальные и трудовые отношения с другими людьми на личностном и институциональном уровнях для удовлетворения собственных потребностей. Целеполагание, в свою очередь, определяет направленность и тип социального проявления перфекционизма.

Каузальность перфекционизма следует рассматривать с позиции мотивов социальных действий и типов заинтересованности – целерациональных, ценностно-рациональных, традиционных и аффективных [2]. Перфекционизм, определяемый как адекватный, нужный, примерный и образцовый, по всей видимости, мотиви- рован целерациональными и традиционными причинами. Перфекционизм данного вида проявляется как выполнение необходимых базовых трудовых задач и рутинной работы в срок, согласно заранее согласованному плану и образцу. Перфекционизм, описываемый как идеализированный, утопический и бесполезный возникает под влиянием ригидных ценностных установок и эмоций. Такого рода перфекционизм свойственен творческим видам деятельности, не имеющим единого способа достижения целей, строгих временных рамок выполнения и заранее разработанной программы действий.

Целерациональные и традиционные мотивы деятельности приводят к формированию рациональной (прагматической) каузальности перфекционизма, в то время как ценностно-рациональные и аффективные – к иррациональной (идеалистической). Прагматическое толкование основывается на стремлении человека выполнять социально значимые задачи с заранее определенным алгоритмом действий с целью получения высокой общественной оценки результатов собственной деятельности и извлечения личной выгоды. Идеалистическое толкование сопряжено с формированием образа результата действий на основе собственного опыта и личных представлений. Иррациональное поведение относительно выбора методов и ресурсов для реализации намеченного образа объясняется отсутствием практической апробации и общественной оценки моделируемого образа.

В контексте социально-трудовых отношений рационально-перфекционистское поведение свидетельствует о благоприятных организационных условиях трудовой деятельности работников, которые позволяют им эффективно и успешно достигать целей организации. Появление иррационально-перфекционистского поведения работников может быть вызвано отсутствием четкого планирования, ясных целей и задач, высокой конфликтностью отношений внутри коллектива, неопределенностью выбора методов достижения целей, слабостью или отсутствием внешней мотивации, контроля исполнения управленческих решений и др. Недостатки в управленческой деятельности нарушают социально-трудовые связи и отношения, провоцируя бессмысленность взаимодействия внутри организации и ощущение ненужности трудового вклада работников. Аномия, как несоответствие между целями и средствами их достижения, приводит к нарушению норм и дезорганизации: «Человек не может привязаться к высшим целям и подчинить себя дисциплине, когда он не видит над собою ничего, с чем он был бы связан. Освободить его от всякого социального давления – значит предоставить его самому себе и деморализовать его» [6, c. 537–538].

Одновременно с причастностью индивида к социально-трудовой среде необходимо выполнение другого условия становления адекватного перфекционизма – возможность удовлетворения личных внутренних потребностей. Личный мотив выполнения общественной деятельности подчеркивает С.Л. Рубинштейн: «Прямой целью общественно организованной человеческой деятельности является выполнение определенной общественной функции; мотивом же ее для индивида может оказаться удовлетворение его личных потребностей» [13, c. 622].

Выводы. В результате проведенного исследования было обнаружено, что факторами перфекционизма личности в профессиональной деятельности являются повышенный уровень личной мотивации, активная включенность в общественную работу, идеализированные представления о результатах деятельности, четко сформулированные требования к деятельно-

СОЦИАЛЬНО-МОТИВАЦИОННАЯ КАУЗАЛЬНОСТЬ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И ЛЕНИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ сти работника. Перфекционизм работника является показателем субъект-объектных отношений, динамика которых влияет на качество ролевого взаимодействия и достижение целей организации. Адекватный перфекционизм повышает управляемость объектов социального взаимодействия; нездоровый перфекционизм, напротив, снижает функциональность социально-трудовых отношений.

Теоретический анализ проблем описания структуры деятельности позволил выявить в ней шесть мотивационных и два социальнопрактических компонента. Данное соотношение указывает на психическое (духовное) начало деятельности и важность личностных установок для ее практического осуществления.

Эмпирическое исследование перфекционизма и лени показало их значительные различия как на мотивационном, так и на прак- тическом уровне. Лень связывают с отстраненностью от социальных процессов и отсутствием личной заинтересованности. Субъективная атрибуция перфекционизма не столь многочисленна по сравнению с таковой лени, так как перфекционизм воспринимается как перманентное свойство личности, формируемое в раннем возрасте в результате систематического влияния социального окружения, и сопряжено с завышенными социальными ожиданиями.

Перфекционизм определяют по включенности индивида в социальные отношения, активной общественной деятельности, повышенной внутренней мотивации и минимальным трудозатратам для достижения необходимой результативности. Однако перфекционизм также связывают с непродуктивными моделями поведения – нерациональной тратой времени на выполнение мелких операций и излиш- ним увеличением числа действий. Каузальная природа такого рода перфекционизма лежит в области недостаточного опыта выполнения определенных видов деятельности, отсутствия четкого понимания способов выполнения действий и видения целевого результата. С точки зрения менеджериального подхода, профилактикой непродуктивных форм перфекционизма, характеризующих способ выполнения социальных действий, являются взаимодействие и коммуникация в процессе командной работы или коллективного обсуждения задач и методов их решения. Для активного проявления адекватных перфекционистских свойств личности необходима соответствующая социальная среда, раскрывающая целевые механизмы внешней и внутренней мотивации, которые позволяют интегрировать личные мотивы в общественно полезную деятельность.

Список литературы Социально-мотивационная каузальность перфекционизма и лени в профессиональной деятельности

- Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968.

- Вебер М. Типы господства // Личность. Культура. Общество. 2008. № 1 (40). С. 31–47.

- Гармонова А.В., Щеглова Д.В., Юманова И.Ф., Опфер Е.А. Ценности современных российских студентов в контексте трансформации системы высшего образования // Вестник института социологии. 2021. Т. 12, № 4. С. 167–192. DOI: 10.19181/vis.2021.12.4.758

- Герцен А.И. Письма об изучении природы. М.: ОГИЗ, 1944.

- Деминская В.Э. Управленческие практики линейных руководителей в контексте поведенческих реакций подчиненных // Вестник СПбГУ. Социология. 2021. Т. 14, № 1. С. 53–77. DOI: 10.21638/spbu12.2021.104

- Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. СПб.: Изд-во Н.П. Карбасникова, 1912.

- Красова Е.В. Взаимосвязь технологий, производства и человека в информационном обществе // Информационное общество. 2022. № 2. С. 30–39. URL: http://infosoc.iis.ru/article/view/753

- Кроче Б. Антология сочинений по философии. СПб.: Пневма, 1999.

- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М: Политиздат, 1975.

- Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. СПб.: Питер, 2006.

- Маркс К. Капитал. Т. 1. М.: Государственное издательство политической литературы, 1952.

- Павлов А. Бесплатные деньги в мышеловке надзорного капитализма: базовый доход и социальная теория // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19, № 2. C. 198–224. DOI: 10.17323/1728-192x-2020-2-198-224

- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002.

- Темницкий А.Л. Роль ценностей самоутверждения в достижении благополучия у российских работников // Социологический журнал. 2022. Т. 28, № 1. С. 61–79. DOI: 10.19181/socjour.2022.28.1.8838

- Фалько С.Г., Яценко В.В. Формирование, развитие и трансформация компетенций организации: состав и оценка затрат // Социально-трудовые исследования. 2021. № 4. С. 130–141. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-130-141

- Филясова Ю.А. Перфекционизм и социальное благополучие в системе управления научно-педагогическим персоналом университета // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2021. № 4. С. 7–19. DOI: 10.51692/1994-3776_2021_4_7

- Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М.: Школа культурной политики, 1995.

- Maslow A. Motivation and personality. NY: Harper and Row Publishers Inc., 1954.