Социально-опасное положение семьи: профилактика негативных проявлений

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы семейного неблагополучия, причины социально-опасного положения семьи и их последствия. В статье приведена статистика социально-опасного положения семьи и описываются виды и формы профилактики.

Социальная профилактика, социально-опасное положение, семья, неблагополучная семья, социальная работа

Короткий адрес: https://sciup.org/140283756

IDR: 140283756

Текст научной статьи Социально-опасное положение семьи: профилактика негативных проявлений

Семья это первый коллектив, который видит ребенок и с первых лет своей жизни он усваивает все нормы человеческих отношений, впитывая добро, зло и все, чем характерна его семья. Когда дети становятся взрослыми, часто они повторяют в своей семье то, что было в семье родителей. В семье регулируются отношения ребенка к окружающему, в семье он получает опыт нравственности и моральных норм поведения. А.Г. Харчев в своих исследованиях рассматривает семью как «малую социальную группу, основанную на браке или кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью» [1]. От состояния семьи зависит состояние государства. Семья очень быстро и чутко реагирует на все изменения, происходящие в обществе, в связи с этим, в последнее время довольно отчетливо заявила о себе проблема социально-опасного положения семьи. Социально-опасное положение семьи (СОП) - это семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или законные

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию, отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними [3]. Социально-опасное положение семьи влечет за собой целый ряд проблем: нарушение в поведении, развитии и общении детей: бродяжничество, агрессивность, кражи, аморальные формы поведения, низкая успеваемость, неуравновешенность психики, конфликтность, употребление ненормативной лексики, снижение материального уровня жизни и т.д. Чаще всего семьи (особенно, в которых ситуация повторяется из поколения в поколение) не готовы к самостоятельному решению своих проблем и нуждаются в услугах специалистов.

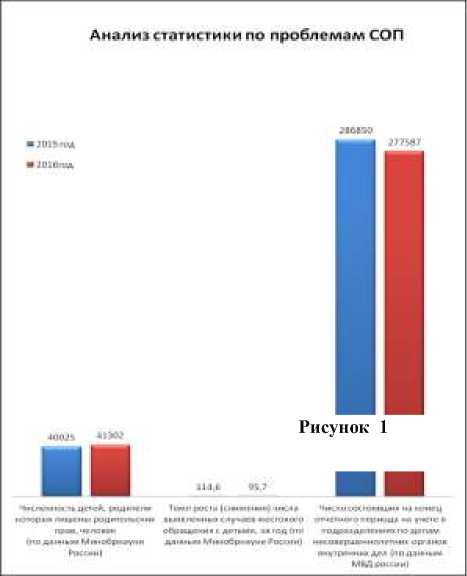

Согласно данным статистики за 2016 г., приведенной в исследовании И. О. Комаровой, в современной России более 64 тыс. семей находятся в социально-опасном положении, что составляет в общей сложности около 200 тыс. человек. Несмотря на это, анализ статистики по проблеме свидетельствует о том, что за последние годы наблюдается незначительное улучшение ситуации.

Так по данным Минобрнауки РФ за 2016г. по сравнению с 2015г. число выявленных случаев жестокого обращения с детьми, за год снизилось на 18.9 человек, а по данным МВД России, число состоявших на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по сравнению с 2015г. уменьшилось на 9263 человека (рис. 1). Но все же численность детей, родители которых лишены родительских прав в 2016 г. увеличилась на 1277 человек. На это повлияли объективные факторы, в частности низкий уровень жизни, «хроническая» безработица, злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотических средств. Вступив на такой путь, происходит утрата семейных ценностей, традиций, отсутствует мотивация на здоровый образ жизни, родители не могут организовать семейный досуг, нарушаются нормы морали и права, происходит утрата социальных связей с семьей и школой. Дети в такой семье предоставлены сами себе и не способны оценить «что такое хорошо -что такое плохо». Все это приводит к деградации семьи, в социальном и моральном плане. Семья становится социально изолированной и часто не способна сама восстановить свое прежнее положение.

Приведенный выше анализ позволяет нам сделать о том, что осуществляемой работы по предотвращению такой проблемы как социальноопасное положение семьи недостаточно. Поэтому вопросам семейного воспитания стало уделяться особое внимание государства.

Социальная профилактика семей в социально-опасном положении остается важной проблемой в современной России. Социальнопрофилактической работой с семьями находящимися в СОП, необходимо заниматься для того чтобы избежать появления в семье негативных факторов, которые однозначно разрушат семью. Важно содействовать семье в понимании истинной природы их проблемы, рассмотрении различных сценариев ее разрешения и осознании той цены, которую придется заплатить в случае действия по каждому из сценариев или бездействия, и тех результатов, которые могут быть достигнуты.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профилактика – это система мер по предупреждению болезней, сохранению здоровья и продлению жизни человека. ВОЗ принято выделять первичную, вторичную и третичную профилактику.

В этом контексте Л.А. Метлякова дает следующее определение социальной профилактике – это целенаправленная, социальноорганизованная деятельность различных органов власти и социальных служб по предотвращению отнесения семей к категории, находящихся в социально-опасном положении и осуществлении комплекса социальнопедагогических мер профилактики.

Вслед за Л.А. Метляковой, М.В Шакурова и В.Т. Кондрашенко выделяют три уровня социальной профилактики:

Первичная профилактика, охватывает все семьи, особенно молодые, либо находящие в ситуации нормальных кризисов развития и включает:

-

• коррекцию нарушения детско-родительских отношений, которые служат причиной снижения эмоционального благополучия ребенка и отклонений в его оптимальном психическом развитии в младенческом, раннем и дошкольном возрасте;

-

• обучение молодых супругов основам грамотных взаимоотношений в семье, способам разрешения возникающих конфликтов и т.д.;

-

• обучение молодых родителей основам ухода за ребенком на различных стадиях его развития, правилам семейного воспитания, построению взаимоотношений в семье.

Вторичная профилактика распространяется на семьи, имеющие ранние признаки семейного неблагополучия:

-

• раннее вмешательство и коррекция клинико-биологических нарушений у ребенка (если они имеются);

-

• коррекция семейных отношений, физических и эмоциональных связей, помощь в определении четких семейных ролей;

-

• информационно-консультативная помощь отдельным лицам и семье на основе обращений отдельных членов семьи, и т.д.

Третичная профилактика проводится в отношении семей и подростков, оказавшихся в социально опасном положении, криминально-аморальных, алкогольных семей и семей, где выявлено жестокое обращение с детьми и отдельными членами семьи. Сущность этой профилактики заключается в том, чтобы защитить наиболее уязвимых членов семьи (обычно это дети) от разлагающего влияния неблагополучной семейной обстановки. Она может заключаться во временном изъятии детей из семьи или постановке вопроса о лишении родительских прав, о наказании родителей, не выполняющих родительские обязанности, проявляющих жесткость, и т.д. [4, с. 57-59].

В настоящее время большое значение уделяется государственной политике в интересах семьи и ребенка. В частности в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий, в интересах детей на 2012–2017 гг., В.В. Путин объявил 2018–2027 гг. в РФ «Десятилетием детства»[5].

На уровне Волгоградского региона в апреле 2018 г. стартовала региональная акция «Сто славных дел в защиту детства», в рамках которой районные комиссии по делам несовершеннолетних представят лучший опыт работы с семьями.

Отметим, что в Волгоградском регионе наряду с комплексной социальной поддержкой на основе национальной стратегии, выстроена системная работа, направленная на поддержку материнства и детства. В Волгоградской области создаются условия для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и организации профилактической помощи семье и ребенку, обеспечивается адресная поддержка нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Однако предпринимаемые усилия не ликвидируют все многообразие факторов определяющих проблемы современной семьи. Иначе говоря, нужно гораздо больше работать в данном направлении: профилактика СОП семьи не должна сводиться только лишь к укреплению детско-родительских отношений и организации семейных праздников. Решить социальные проблемы семей и детей в рамках одного ведомства и тем более учреждения не возможно. Именно поэтому необходимо стремиться найти такие формы взаимодействия с другими субъектами системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, которые в полной мере могли бы обеспечить семье в СОП возможность вести достойную жизнь. Если вдуматься профилактика СОП должна начинаться с привития навыков «благополучной семьи». Начинать необходимо со школьной скамьи и продолжать на протяжении всего времени пока человек развивается и питает для себя все самое необходимое и нужное. Пропаганды семейных ценностей и традиций должно быть столько же, сколько и о здоровом образе жизни (ЗОЖ). Ведь получая уроки о ЗОЖ, мы знаем много о вреде алкоголя, табака, а так же о пользе зарядки. Сейчас везде и всюду пропагандируется здоровый образ жизни. Все социальные сети загружены рецептами правильного питания и видео с тренировками. Ценности здорового образа жизни активно транслируются и поддерживаются на федеральном уровне – появляются законы, связанные с рекламой табачной продукции, местами для курения. И люди постепенно приходят к мнению, что здоровье это ценно. Нужно также внедрить моду на «благополучную семью», нужно показывать фильмы, нужно много социальной рекламы, нужно больше рассказывать о том, как важно проводить время с семьей. Укрепление института семьи – должно стать заметней и тогда мы постепенно будем видеть общество, в котором будет минимизировано количество несчастных семей.

Список литературы Социально-опасное положение семьи: профилактика негативных проявлений

- Бестужев-Лада, И.Д. Ступени к семейному счастью, М.: «Мысль», 1985. С. 244.

- Зритнева Е. И. Семьеведение. - М.: ВЛАДОС, 2016. - 246 с.

- Мартынова В.В. Социально-педагогическая работа с семьей пособие для социальных педагогов учреждения образования, специалистов органов учреждения образования. - Мн.: Национальный институт образования, 2015. - 216 с.

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" ( с изменениями и дополнениями от 07.06.2017).

- Целуйко В.М. «Вы и ваши дети». Психология семьи. - Ростов-на- Дону: Феникс, 2014. - 283 с.

- Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. - М.: Изд. центр «Академия», 2014. -272 с.

- Шишковец Т.А. Справочник социального педагога. - Мн.: ВАКО,2015. -208 с.

- Шульга Т.И., «Работа с неблагополучной семьей», учебное пособие, М.: изд.: Дрофа, 2005. - 25с.