Социально-психологические характеристики девиантных подростков

Автор: Платонова Юлия Михайловна, Михайлова Ирина Викторовна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 3 (21), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье дается описание эмпирического исследования социально-психологических характеристик подростков, склонных к девиантному поведению.

Подростковый возраст, межличностные отношения, агрессивность подростков, норма и девиация

Короткий адрес: https://sciup.org/14114142

IDR: 14114142

Текст научной статьи Социально-психологические характеристики девиантных подростков

Подростковый возраст — это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, представляющий собой период становления личности. Этот возраст характеризуется наличием разнообразных психологических проблем и трудностей, которые чаще всего вытесняются в связи со страхом осознания.

В рамках нашего исследования изучались социально-психологические характеристики школьников группы риска, а именно межличностные отношения и агрессивность девиантных подростков.

Планировалось изучить особенности социально-психологических характеристик школьников группы риска и определить, совпадает ли их образ себя с тем, как они воспринимаются одноклассниками.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

-

1. Проанализировать теоретические основы исследования девиантного поведения школьников.

-

2. Изучить особенности межличностных отношений школьников с преобладанием видов агрессии.

-

3. Найти различия личностных особенностей школьников с девиантным поведением и без девиантного поведения.

-

4. Проанализировать и интерпретировать полученные результаты.

Было сделано предположение, что существуют различия в агрессивности и в межличност- ных отношениях школьников группы риска, а именно что девиантные подростки больше склонны к проявлению агрессивности.

Методами исследования выступили:

-

1. Общетеоретические методы исследования (логический анализ, описательно-сопоставительный анализ, формализация, математическое транслирование).

-

2. Психодиагностические методы сбора эмпирических данных:

-

• Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory) — личностный опросник, разработанный А. Бассом и А. Дарки в 1957 году;

-

• Методика, созданная Т. Лири (Т. Лиар), Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 году.

-

• Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) А. Н. Орел.

-

3. Математические методы обработки статистической информации. В качестве статистического метода был использован U-критерий Манна-Уитни — непараметрический статистический критерий, применяемый для сравнения двух независимых выборок по уровню какого-либо признака, измеренного количественно. Метод основан на определении того, достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений между двумя вариационными рядами (ранжированным рядом значений параметра в первой выборке и таким же во второй выборке). Чем меньше значение критерия, тем вероятнее, что различия между значениями параметра в выборках достоверны.

-

4. Методы математико-статистической обработки данных с использованием программных пакетов EXCEL (методы описательной статистики), статистический пакет для социальных наук SPSS.

Исследование проводилось в несколько этапов на базе МОУ СОШ № 17, МОУ СОШ № 50, Гимназии № 79 г. Ульяновска. В нем приняли участие 80 школьников 14—16 лет.

Первый этап. На данном этапе исследования изучались особенности девиантного поведения подростков. Была проанализирована вся имеющаяся теоретическая и эмпирическая база исследований по данному вопросу, выявлены малоизученные области данного проблемного вопроса. В качестве теоретических оснований для выдвижения гипотез были взяты исследования И. С. Кона — «это система поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы права, культуры или морали».

Беличева С. А. [1] отмечает, что отклоняющееся поведение является результатом неблагоприятного социального развития, нарушений социализации, возникающих на разных возрастных этапах.

Журкина А. Я. [5] нарушениями поведения называет такие состояния, в которых главная проблема заключается в появлении социально неодобряемых форм поведения, которые почти всегда характеризуются плохими отношениями (проявляются в драках и ссорах, или, например, агрессивности, демонстративном неповинове-ним, разрушительных действиях или лживости).

Михайлова И. В. отмечает, что отклоняющееся поведение является результатом как объективных, так и субъективных жизненных ситуаций [3], а также результатом атрибуции и личностных особенностей индивида [2, 4].

Основной задачей нашего исследования было выявление взаимосвязи типов личности и видов реакции. Выборку испытуемых в данном исследовании составили 80 школьников в возрасте от 14 до 16 лет, данная выборка отвечала цели работы. Эксперимент проводился в групповой форме. Подросткам была изложена тема и цель исследования, дано описание и устная инструкция. Нужно было правильно настроить участников, чтобы они были открыты и проявляли желание участвовать в эксперименте.

Участникам исследования было дано достаточно времени для обдумывания ответов. Во время эксперимента в классе не должны были находиться посторонние, и подросткам была дана гарантия неразглашения. Были выявлены значимые различия по показателям, выдвину- тым авторами статьи в гипотезах. В ходе проведенного исследования задачи, поставленные в нашей работе, успешно выполнены. Цель нашего исследования была достигнута.

В процессе эксперимента были получены следующие результаты: физическая агрессия наблюдалась у 35 % испытуемых, 43 % чувствуют раздражение, обиду испытывают 35 %, подозрительность присуща 35 %, чувство вины выявлено у 57 % учащихся.

Высокие показатели были отмечены у испытуемых по следующим видам реакций: негативизм — 70 %, вербальная агрессия — 70 %, у 78 % испытуемых была выявлена косвенная агрессия.

Басс А. разделил понятия «агрессия» и «враждебность» и определил последнюю как «реакцию, развивающую негативные чувства и негативные оценки людей и событий». Нормой агрессивности является величина ее индекса. У 17 % испытуемых превышает норму индекс агрессивности, а у 60 % — индекс враждебности.

С помощью методики Т. Лири были выявлены следующие типы межличностных отношений:

-

I. Авторитарный: 13—16 баллов — 33 %, 9—12 баллов — 62 % испытуемых;

-

II. Эгоистичный: 13—16 баллов — 100 %;

-

III. Агрессивный: 9—12 баллов — 43 %, 0—8 баллов — 57 %;

-

IV. Подозрительный: 9—12 баллов — 29 %, 0—8 баллов — 71 %;

-

V. Подчиняемый: 9—12 баллов — 29 %, 0—8 баллов — 71 %;

-

VI. Зависимый: 9—12 баллов — 33 %, 0—8 баллов — 62 %;

-

VII. Дружелюбный: 9—16 баллов — 71 %, 0—8 баллов — 29 %;

-

VIII. Альтруистический: 9—16 баллов — 52 %, 0—8 баллов — 48 % испытуемых.

По результатам методики СОП были выявлены следующие данные.

На высоком уровне стоят такие шкалы, как шкала волевого контроля эмоциональных реакций , шкала склонности к делинквентному поведению, шкала склонности к преодолению норм и правил. Данные результаты говорят о норме подросткового возраста, так как подростковый возраст характеризуется нарушением правил, запретов.

На низком уровне находятся шкала установки на социально желательные ответы , шкала склонности к аддиктивному поведению , шкала склонности к самоповреждающему и самораз-рушающему поведению, шкала склонности к агрессии и насилию.

В исследовании объем выборки составил 49 испытуемых:

-

— ярко выражен негативизм и вербальная агрессия; больше половины класса настроены враждебно;

-

— большинство учеников имеют достаточно властный характер и лидерские черты;

-

— у половины класса выражены эгоистические тенденции, склонность к соперничеству.

В то же время другая половина класса настроена дружелюбно и стремится удовлетворить требования всех.

Была проведена корреляция между агрессией девочек и агрессией мальчиков, разница была незначительная (0,1).

В ходе исследования были обнаружены взаимосвязи:

-

— авторитарного типа и физической агрессии по отношению к окружающим: если уменьшается физическая агрессия, то преобладает авторитарный тип отношения;

-

— эгоистического типа отношения с негативизмом, чувством вины, подчиняемым типом отношения, дружелюбным и альтруистическим типом отношения, т. е. чем выше уровень эгоистического типа, тем ниже уровень чувства вины подчиняемого, дружелюбного и альтруистического типа отношения;

-

— чувства вины с подчиняемым, дружелюбным, альтруистическим типом отношения;

-

— между подозрительностью и вербальной агрессией.

Таким образом, мы можем сделать вывод: существует взаимосвязь между уровнем агрессивности, преобладающим видом агрессии и стилем межличностного поведения.

Существуют различия между мальчиками и девочками по физической агрессии, негативизму, подозрительности и индексу агрессивности.

Далее мы разделили школьников на две группы: 1) школьники, находящиеся в группе риска; 2) школьники, которым присуща норма поведения.

Мы разделили школьников по группам с помощью консультации с психологами, классными руководителями и инспекторами школ, чтобы выявить различия и взаимосвязь между «Образом Я», составленным самим испытуемым, и «Образом Я», составленным группой.

На втором этапе задачей исследования выступило изучение особенностей саморегуляции и самоорганизации школьников с различной профессиональной направленностью. Были подробно изучены теоретические и эмпирические исследования саморегуляции и самоорганизации школьников с различной профессиональной направленностью. В ходе исследования нами проведен ряд психодиагностических методик: опросник уровня агрессивности Басса-Дарки; Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири; Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) А. Н. Орел.

На третьем этапе были сделаны анализ и интерпретация результатов исследования. Нас интересовало, какие именно особенности в типах межличностного общения и агрессии свойственны девиантным подросткам и как именно их одноклассники видят и/или оценивают этих подростков.

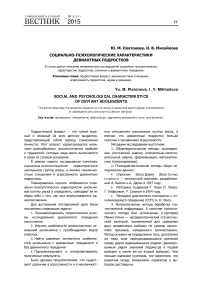

Было установлено (см. рис. 1), что школьники, находящиеся в группе риска, по мнению группы, проявляют физическую агрессию выра-женней, чем школьники, которым присуща норма поведения, потому что у школьников, находящихся в группе риска, сильно развиты чувство страха, недоверие к окружающему миру, угрожающие безопасности ребенка.

Косвенная агрессия более выражена у школьников, которые находятся в группе риска, возможно, потому, что повышенный уровень агрессии у подростков может быть адаптацией, повышающей (или повышавшей в прошлом) шансы на успех в конкуренции с представителями своего пола за статус и доступ к потенциальным партнерам противоположного пола. Раздражение присуще в большей степени школьникам, находящимся в группе риска, потому что, возможно, у них хорошо развито чувство гнева и страх, которые легко могут вызвать раздражение. Негативизм более развит у школьников, находящихся в группе риска, возможно, потому, что им свойственно выражать свои негативные эмоции, чувства. А школьники с нормой поведения настроены на позитивное истечение обстоятельств. Обида присуща школьникам, находящимся в группе риска, возможно, так как они несправедливы к окружающим, считают, что окружающие люди тоже настроены негативно по отношению к ним. Подозрительность более присуща школьникам, находящимся в группе риска. По нашему мнению, это объясняется тем, что у них чаще проявляются отрицательно окрашенные эмоции. Вербальная агрессия больше присуща школьникам, находящимся в группе риска. Возможно, потому, что у них чаще проявляются гнев, злость, чаще возникают конфликтные ситуации. Чувство вины проявляется одинаково как у школьников, находящихся в группе риска, так и у школьников, которым присуща норма поведения. Воз- можно, потому, что школьники, находящиеся в группе риска, понимают, осознают свое негативное отношение к окружающим.

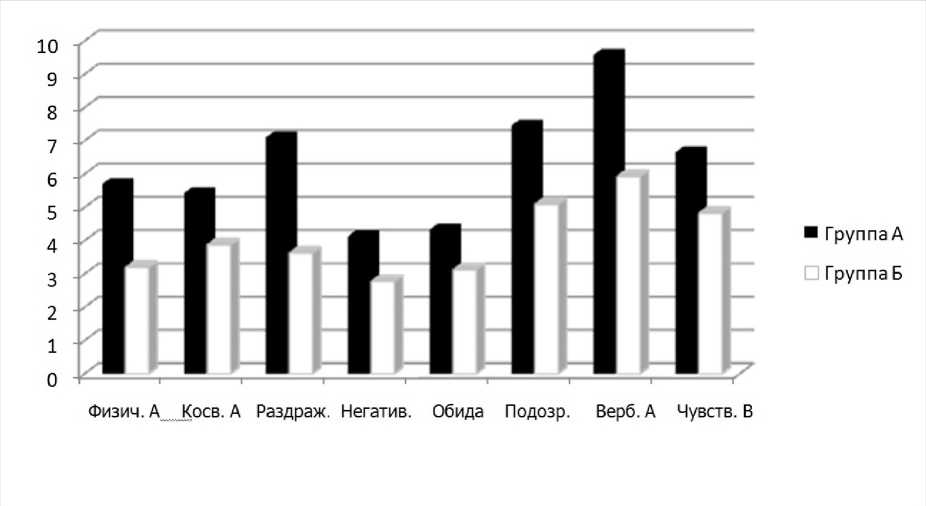

Далее мы выявили различия в проявлении агрессии между «Образом Я» школьников с нормой поведения и мнением окружающих по методике Басса-Дарки (см. рис. 2).

По результатам опросника уровня агрессивности Басса-Дарки школьников с нормой поведения получились интересные результаты. Было установлено, что школьники с нормой поведения оценивают себя ниже по всем шкалам. Возможно, это говорит о том, что они давали социально желательные ответы.

Рис. 1. Сравнительный анализ типов агрессивных реакций, по мнению группы, у школьников, находящихся в группе риска, и школьников, которым присуща норма поведения (группа А — школьники, находящиеся в группе риска; группа Б — школьники с нормой поведения)

Рис. 2. Сравнительный анализ уровня агрессивности в «Образе Я» школьников с нормой поведения и по мнению группы по методике Басса-Дарки

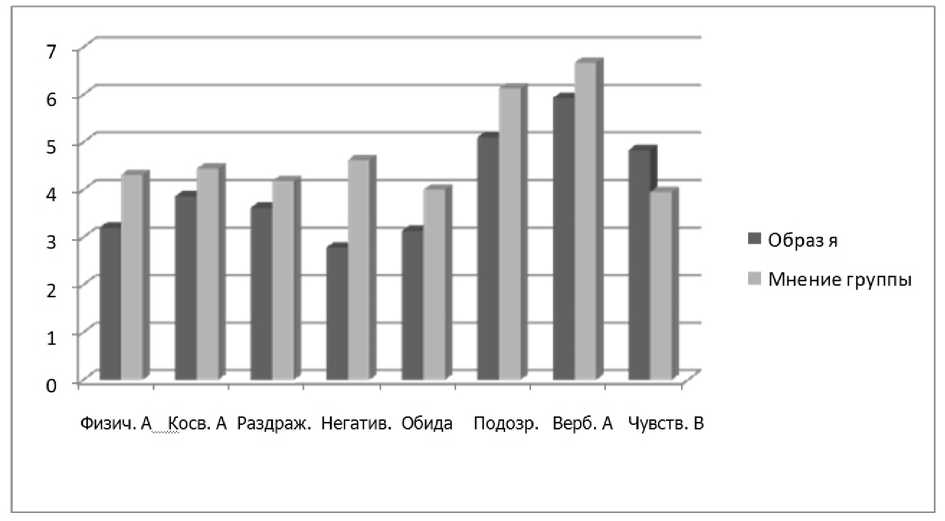

Далее мы выявили различия между «Образом Я» школьников, которым присуща группа риска, и мнением окружающих по методике Бас-са-Дарки (рис. 3).

Рис. 3. Результаты опросника уровня агрессивности Басса-Дарки в «Образе Я» школьников, которым присуща группа риска, и по мнению группы

По результатам опросника уровня агрессивности Басса-Дарки в «Образе Я» и по мнению группы школьников, которым присуща группа риска, получились яркие результаты. По шкалам физической агрессии, косвенной агрессии (U Эмп = 17), негативизму получилась большая разница между «Образом Я» и мнением группы. Школьникам, находящимся в группе риска, свойственна агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на кого не направленная. Возможно, это говорит о том, что школьники, которым присуща группа риска, пытаются скрыть, что они борются против установившихся обычаев и законов. Обида в «Образе Я» меньше по показателям, чем по мнению группы. Возможно, это говорит о том, что они скрывают зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия.

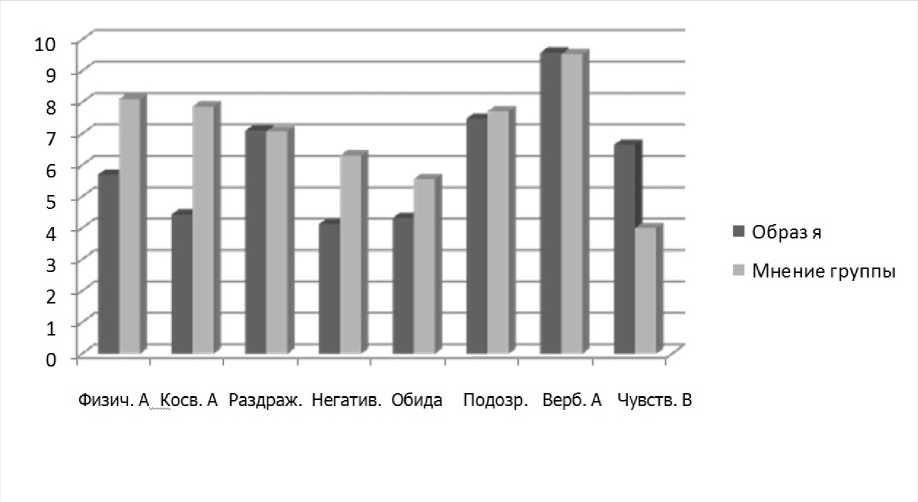

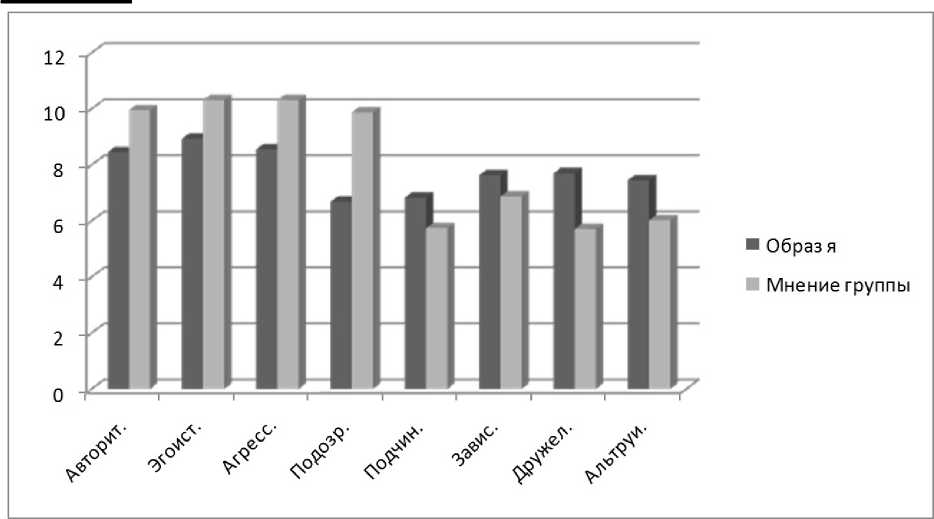

На следующем этапе были выявлены различия между «Образом Я» школьников, которым присуща группа риска, и мнением окружающих по методике Т. Лири (рис. 4).

Было установлено, что группа считает школьников, которым присуща группа риска, диктаторскими, властными, с сильным типом личности. А сами школьники не считают, что они относятся к авторитарному типу личности.

Возможно, это говорит о том, что школьники, которым присуща группа риска, дают социально желательный ответ. Отмечены высокие показатели эгоистичного типа поведения как в «Образе Я», так и по мнению группы. Возможно, это говорит о том, что школьники, относящиеся к группе риска, стремятся быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, они самовлюбленные, расчетливые, независимые.

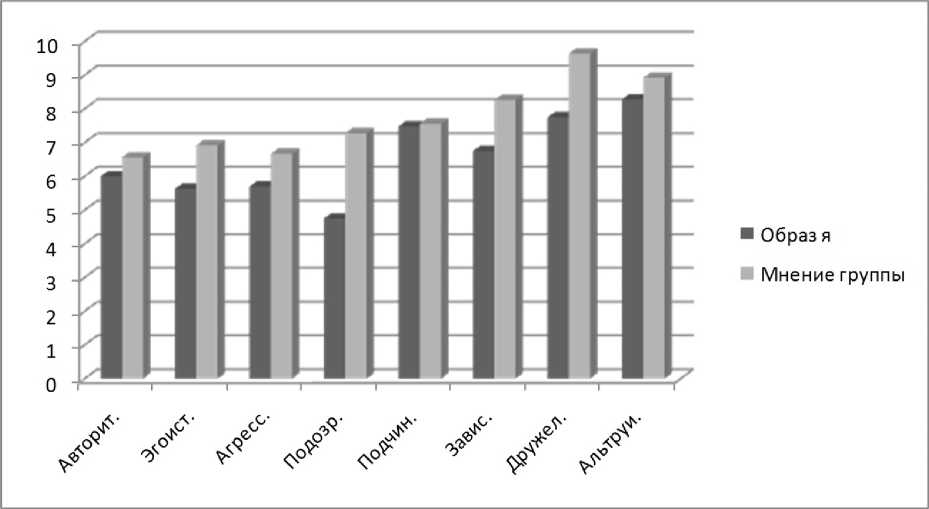

Далее мы выявили различия между «Образом Я» школьников с нормой поведения и мнением окружающих по методике Т. Лири (рис. 5).

Было установлено, что авторитарный тип поведения не свойственен школьникам с нормой поведения. Возможно, это говорит о том, что у школьников с нормой поведения не диктаторский, не властный характер. Эгоистический тип личности тоже не свойственен школьникам с нормой поведения, а по мнению группы, эгоистический тип личности находится на высоком уровне. Возможно, это говорит о том, что школьники с нормой поведения давали социально желательный ответ.

Также исследования показали, что в «Образе Я» по авторитарному типу отношения у школьников, находящихся в группе риска, и у школьников с нормой поведения существуют значимые различия. Школьникам группы риска более свойственен авторитарный тип отношения (U Эмп = 23), чем школьникам с нормой поведения. Им присущ диктаторский, властный, деспотический характер, тип сильной личности, которая лидирует во всех видах групповой деятельности. Эгоистичный тип отношения свойственен в большей степени школьникам группы риска, чем школьникам с нормой поведения. Полученное эмпирическое значение (U Эмп = 29) находится в зоне значимости. Это говорит о том, что им присущи эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперничеству. Агрессивный тип личности у подростков группы риска более развит, чем у школьников с нормой поведения. Полученное эмпирическое значение (U Эмп = 29.5) находится в зоне значимости. Это говорит о том, что школьники группы риска жесткие и враждебные по отношению к окружающим, резкие, агрессивность может доходить до асоциального поведения.

Рис. 4. Результаты методики диагностики межличностных отношений Т. Лири, школьников, которым присуща группа риска

Рис. 5. Результаты методики диагностики межличностных отношений Т. Лири, школьников с нормой поведения

Было выявлено, что по шкале установки на социальную желательность у школьников с нормой поведения в «Образе Я» ниже показатели, чем по мнению группы. Возможно, это говорит о том, что школьники с нормой поведения не настроены на социально желательные ответы. Они вполне отвечают за свои поступки, им не обязательно думать над тем, чтобы результаты отвечали нормам общества. По шкале склонности к преодолению норм и правил у школьников с нормой поведения в «Образе Я» ниже показатели, чем по мнению группы. Но так как показатели высокие, возможно, это говорит о том, что школьники с нормой поведения не хотят жить по правилам, им свойственно нарушать запреты. По шкале склонности к аддик-тивному поведению у школьников с нормой поведения в «Образе Я» показатели ниже, чем по мнению группы.

Было выявлено, что по шкале склонности к преодолению норм и правил у школьников, находящихся в группе риска, и у школьников с нормой поведения существуют значимые различия. Полученное эмпирическое значение (U Эмп = 10.5) находится в зоне значимости. Это говорит о том, что школьники группы риска не только склонны жить по своим правилам, но и склонны нарушать общепринятые нормы и правила, в отличие от школьников с нормой поведения. По шкале склонности к агрессии и на- силию между школьниками группы риска и школьниками с нормой поведения существуют яркие различия. Полученное эмпирическое значение (U Эмп = 35.5) находится в зоне значимости. Это говорит о том, что школьники группы риска склонны к доминированию, раздражению, негативизму.

Таким образом, было установлено, что, во-первых, существуют различия в агрессивности и в межличностных отношениях школьников группы риска, а во-вторых, «Образ-Я» девиантных подростков отличается от того, как их воспринимают одноклассники.

-

1. Беличева С. А. Основы превентивной психологии. М. : Социальное здоровье России, 1994. 224 с.

-

2. Михайлова И. В. Каузальная атрибуция и само-атрибуция в сложных жизненных ситуациях : дис. … канд. психол. наук. Ярославль, 2007. 190 с.

-

3. Михайлова И. В. Ситуация как производная восприятия субъекта : моногр. Ульяновск : УлГУ, 2009. 130 с.

-

4. Михайлова И. В., Седунова А. С., Салахова В. Б. Прикладные технологии социального познания : методические рекомендации. Ульяновск : УлГУ, 2013. 56 с.

-

5. Сальцева С. В., Журкина А. Я., Зверева С. В. Жизненное самоопределение социально незащищенных подростков. Оренбург : Печатный дом «Димур», 1997. 75 с.

Список литературы Социально-психологические характеристики девиантных подростков

- Беличева С. А. Основы превентивной психологии. М.: Социальное здоровье России, 1994. 224 с.

- Михайлова И. В. Каузальная атрибуция и само-атрибуция в сложных жизненных ситуациях: дис.. канд. психол. наук. Ярославль, 2007. 190 с.

- Михайлова И. В. Ситуация как производная восприятия субъекта: моногр. Ульяновск: УлГУ, 2009. 130 с.

- Михайлова И. В., Седунова А. С., Салахова В. Б. Прикладные технологии социального познания: методические рекомендации. Ульяновск: УлГУ, 2013. 56 с.

- Сальцева С. В., Журкина А. Я., Зверева С. В. Жизненное самоопределение социально незащищенных подростков. Оренбург: Печатный дом «Димур», 1997. 75 с.