Социально уязвимые категории семей с детьми

Автор: Баймашева Алла Александровна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 2, 2009 года.

Бесплатный доступ

Обострение социально-экономических проблем, прежде всего, сказалось на наиболее слабых слоях и группах населения, в первую очередь на семьях с детьми. Они оказались в наиболее тяжелом положении, так как менее защищены, в частности в связи с постоянным ростом цен на продукты питания и одежду, отставанием индексации зарплаты от инфляционных процессов и другими причинами.

Короткий адрес: https://sciup.org/170164752

IDR: 170164752

Текст научной статьи Социально уязвимые категории семей с детьми

Многие семьи так и не сумели приспособиться к новым условиям жизни. Остается высоким число малообеспеченных семей, неполных семей, а также семей с негативными нарушениями в межличностных отношениях, с неблагоприятной эмоциональной атмосферой. В частности, по данным Министерства социальной защиты Республики Татарстан 26,5% семей с детьми имеют среднедушевой доход ниже прожиточного миниму-ма1.

В связи с этим представляется важным организация и проведение исследования типологически определённых групп семей с детьми, которые больше подвержены воздействию негативных факторов. Таковыми являются семьи с одним или несколькими факторами социального риска. Для нас основными факторами, влияющими на формирование семейного неблагополучия, являются:

– экономические (низкий материальный уровень жизни семьи, плохие жилищные условия);

– медико-демографические (неполная семья, многодетная семья, семья с ребенком-инвалидом, семьи с родителями-инвалидами);

– социально-психологические (алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический образ жизни родителей).

Однако наличие того или иного фактора социального риска не означает обязательного возникновения социальных отклонений в семье, оно лишь указывает на большую степень их вероятности.

Основными задачами исследования было изучение особенностей функционирования семей с различными факторами социального риска в современных условиях и рассмотрение эффективности оказываемой социальной помощи данным семьям. Для решения поставленных задач нами было проведено социологическое исследование в июле–августе 2007 г. в г. Казани Республики Татарстан на базе детской поликлиники № 91. По репрезентативной выборке были опрошены 152 проблемные семьи (при генеральной совокупности в 1300 семей). Ошибка составила 6%.

По данным проведённого исследования были получены следующие результаты. Большей численностью представлены возрастные группы от 25 до 30 и от 31 до 40 лет. Национальный состав респондентов: 59% – русские, 38% – татары и 3% – другие национальности. Семьи с одним ребенком составили 56% от общего количества, семьи с двумя детьми – 33%, с тремя детьми – 5%. Большинство респондентов работают в бюджетной сфере и на предприятиях с государственной формой собственности. Следовательно, их семьи в наибольшей степени зависят от благополучия самого государства, состояния экономики, наполняемости государственного бюджета и его расходования, стратегии социальной политики в целом и семейной в частности. В подтверждение этому наибольшая часть опрошенных указывает на единственный и привычный источник доходов – заработки на постоянном месте работы (61,3%). Социальные выплаты составляют 27,2%. Не имеют постоянного дохода 8,1% респондентов. При этом, на наш взгляд, не исключено, что часть из них сознательно умалчивает о своих дополнительных доходах, отвечая на вопросы анкеты.

Материальные основы семьи, как показывает опрос, создают далеко не все её взрослые члены. Так, например, в каждой третьей семье работает лишь один взрослый, а в половине опрошенных семей работают двое взрослых членов. Трое членов семьи работают в 4% семей. Постоянный доход имеют 91,9% семей. Как мы ранее уже показывали, он складывается в основном из оплаты труда (61,3%) и социальных выплат (27,2%). Число иждивенцев в семьях несколько превышает число работающих членов семьи: иждивенцев – 55,38%, работающих – 44,62%.

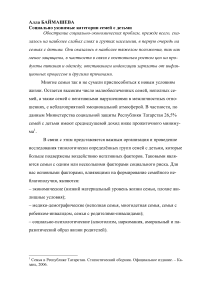

На рис.1 показано распределение семей по числу иждивенцев. Как видно, иждивенческая нагрузка в семьях с детьми довольно велика. Данное обстоятельство усложняет материальное положение семьи и ставит её перед выбором: сохранять существующее положение вещей или стремиться к его изменению, адаптироваться к нищете либо перейти к более активному, но трудному образу жизни. Однако такая ситуация весьма затруднительна для тех категорий семей, в которых по объективным причинам заработки остаются невысокими, а возможность пополнения семейного бюджета какими-либо иными путями отсутствуют. В результате снижается уровень потребления, растет неудовлетворённость своим положением в обществе.

-

□ 1 ижд.

-

■ 2 ижд.

-

□ 3 ижд.

Рис.1. Распределение семей по количеству иждивенцев

Рассматривая доходы семьи, мы установили, что размер доходов семьи за месяц до 10 тыс. руб. указывают 51% опрошенных, до 15 тыс. – 76% . Большинство опрошенных (55,9%) считают свои доходы средними. Низкими свои доходы считают 15,2% родителей. Высокими свои доходы назвали лишь 1% респондентов. Причём 28% респондентов средними доходами считают 6–8 тыс. руб., а 18% средними доходами считают 8–10 тыс. руб. И лишь каждый третий считает, что средний доход семьи это 10– 15 тысяч руб. Улучшение своего материального положения отмечают 34,3% человек, без изменения – 30,3%, а 19% отмечают ухудшение. Заработанные деньги расходуются в основном на продукты питания. Лишь 9% респондентов могут не ограничивать себя в покупках.

Ожидание улучшения материального состояния в ближайший год наглядно обнаруживается у 37,6% респондентов, а 62,5% не ждут ничего хорошего в ближайшее время. Следовательно, можно сказать, что у большинства респондентов оценка экономического состояния своей семьи далека от оптимизма. Чувство неуверенности в завтрашнем дне – самое беспомощное состояние семьи, оно непродуктивно как для производительной работы, так и для выполнения семьей функций социализации, формирования личности ребенка.

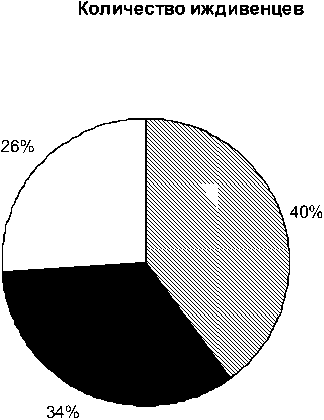

Важной характеристикой благосостояния семьи является жилищный вопрос. Оценили свои жилищные условия в баллах (от 1 до 5, где 5 – высший балл) как удовлетворительные 2/3 опрошенных. Плохими свои жилищные условия посчитал каждый пятый, а очень хорошими – каждый десятый. Отдельное проживание от родителей (таких 62%) существенно не влияет на оценку жилищных условий. Если условия плохие, то неважно – с родителями семья проживает, или отдельно, и наоборот. Тем не менее максимально высокий балл по самооценке для отдельно проживающих семей намного больше (рис. 2). Живут отдельно от родителей: в однокомнатной квартире – 33 % семей, в двухкомнатной квартире – 35 % и в большей квартире – 32 %.

Рис. 2. Самооценка жилищных условий

Соотношение доходов семьи и выбора главной задачи по отношению к ребенку показывает, что в основном накормить досыта (31,3 %) и укрепить здоровье (35,9 %) стремятся семьи с доходом до 6 тыс. руб.; дать хорошее образование (30,4 %) и сформировать хорошие человеческие качества (32,3 %) стремятся семьи с доходом 10–15 тыс. руб.

Из разнообразного количества предложенных видов помощи проблемной семье многие выбрали денежную помощь – 30%, помощь в поиске дополнительных заработков – 15,%, а 17,6% готовы справиться самостоятельно. При соотношении желаемых видов помощи и доходов семьи было выявлено, что 52% семей с доходом до 6 тыс. руб. хотят иметь денежную помощь, а помощь в дополнительном заработке – только 25%. Семьи с доходом 10–15 тыс. руб. больше нуждаются в моральной поддержке – 28 %. Ответили, что справятся самостоятельно, семьи с доходом более 15 тыс. руб.

Таким образом, значительная часть российских граждан, имея малые доходы, не стремится искать дополнительные источники существования. Им свойственны иждивенческие настроения. В основном это связано с наличием в семье 1–2 детей в возрасте до 3-х лет, когда мать объективно не имеет возможности выйти на работу. Другие причины – юридическая неграмотность, социальное неблагополучие. Такие семьи часто зависят от государственной помощи. На них также должна быть ориентирована социальная поддержка.

На вопрос: «Информированы ли Вы о мерах государственной помощи семье?» только третья часть опрошенных ответила положительно. Следовательно, надо повышать уровень информированности по вопросам социальной политики, выбирать наиболее удобные и доступные формы передачи информации. Интересно, что положительное отношение к социально-экономической политике, проводимой в Республике Татарстан, высказывают 33% опрошенных (это соответствует числу информированных о мерах государственной помощи), недовольны – 23%, затрудняются ответить – 43%.

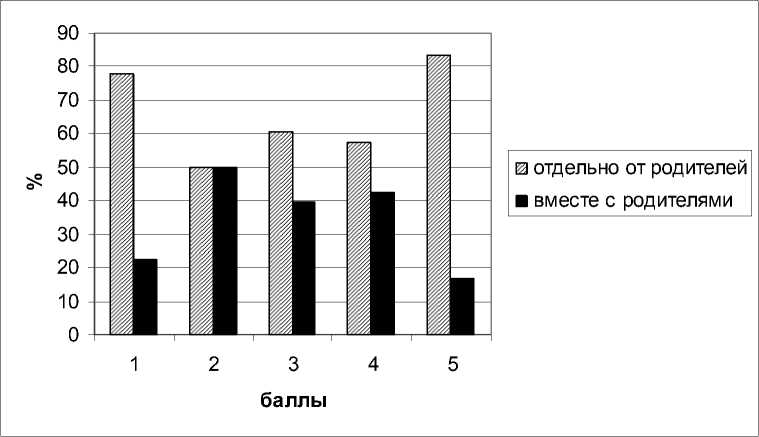

На рис. 3 можно видеть, как распределены основные виды получаемой государственной помощи в этих семьях. Ежемесячное пособие на ребенка получают 17,7% семей, жилищно-коммунальные субсидии – 15,4%, льготы на оплату жилья и телефона – 9,5%, льготные лекарственные средства – 7,2%. Ответили, что не получают никакой помощи, – 34,8%.

Виды получаемой государственной помощи

и льготные лек. средства □ льготы на оплату жилья, телефона

0 жилищно-коммунальные субсидии 0 льготный проезд

-

■ пособие на ребенка D нет

-

0 другое

Рис. 3. Государственная помощь

Таким образом, значительная часть респондентов по разным причинам не пользуется государственной помощью. Важное наблюдение, которое можно сделать из проведённого исследования, состоит в том, что наиболее нуждающиеся семьи с факторами социального риска не всегда могут оказаться в числе получателей субсидий или льготников. Здесь, кроме юридической неграмотности и социальной пассивности, следует учитывать еще и крайнюю бедность. Наличие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, а также присутствие в домохозяйстве безработных значительно снижают вероятность участия их в социальных программах. Более эффективным и социально ответственным решением может стать реструктуризация их задолженности и комплексный подход к оказанию социальной помощи, предусматривающий социальную реабилитацию.

Таким образом, уровень жизни малообеспеченных семей с детьми не претерпевает качественных изменений от полученных средств, несмот- ря на то, что в доходах этих семей пособия на детей составляют значительную долю. В высокодоходных группах семей тем более эти пособия и льготы не играют никакой роли в определении уровня их жизни. В настоящее время система социального обслуживания населения нуждается в структурной перестройке, направленной на повышение качества и эффективности предоставляемых услуг, исходя из нуждаемости семьи в определенных услугах.

Важным шагом к улучшению положения трудоспособных бедных семей является социальная политика, направленная на повышение минимальной заработной платы, увеличение оплаты труда работников бюджетных организаций, создание дополнительных рабочих мест, сохранение доступности медицинских и образовательных услуг. Это будет способствовать расширению возможностей для самообеспечения семьи с опорой на собственные трудовые усилия. Низкая же оплата труда влечёт за собой снижение стимулов к труду наименее оплачиваемых категорий работающих, усиление роста социального иждивенчества.

На наш взгляд, российская семья нуждается в поддержке государства и общества. Но такая поддержка не может быть сведена только к материальной, экономической (денежной или натуральной) помощи, она должна включать содействие в реализации и других возможных потребностей семей, в разрешении любых проблем и кризисных ситуаций любой природы, а не только экономических. Как отмечает П.Д. Павленок, наиболее перспективным является сбалансированное сочетание денежных и неденежных видов помощи1.

Проблемы семей с детьми, имеющих факторы социального риска, не могут быть решены одним отдельно взятым специалистом. Эти проблемы – комплексные, имеющие и социальную, и психологическую природу, а также медицинский аспект. И решить их в каждом конкретном случае можно, лишь объединив усилия разных специалистов. По нашему мнению, лучшим решением будет открытие медико-социальных центров на базе детских поликлиник с мультидисциплинарной формой работы. Медикосоциальная работа принципиально изменяет характер комплексной помощи в сфере охраны здоровья, предполагая системные медико-социальные воздействия на более ранних этапах развития болезни и социальной деза-даптации1.

Основной целью государственной социальной поддержки семьи и детей является благополучие семьи. Государственная семейная политика должна постоянно развиваться и совершенствоваться, опираясь на научные исследования, вводить новые государственные стандарты, формировать новые механизмы взаимодействия с семьей, тем самым обеспечивая необ- ходимые условия для реализации семьей её основных функций.

БАЙМАШЕВА Алла Александровна – Центр перспективных эконо- мических исследований АН РТ (г. Казань)