Социальное мифотворчество и динамика ценностных ориентаций в процессе межпоколенной культурной трансмиссии

Автор: Гаюрова Юлия Александровна

Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal

Рубрика: Социальные преобразования и выборы современности

Статья в выпуске: 2 (5), 2013 года.

Бесплатный доступ

Связать проблему мифа в его культурологическом понимании и изучаемые социальной психологией феномены социального творчества (мифотворчества) и динамики ценностных ориентаций - довольно непростая задача, имеющая, тем не менее, высокий уровень значимости в эпоху активной мифологизации многих сторон объективной реальности. Об этом настоящая статья.

Социальное мифотворчество, социально-психическая адаптация, стратегии социального творчества, межпоколенная культурная трансмиссия

Короткий адрес: https://sciup.org/14238964

IDR: 14238964 | УДК: 159.922.4(075.8)

Текст научной статьи Социальное мифотворчество и динамика ценностных ориентаций в процессе межпоколенной культурной трансмиссии

Социальное мифотворчество как адаптационная стратегия в социокультурном пространстве

Феномен социального творчества в социальной психологии определяется, исходя из понимания творчества как отказа от существующих норм, как некий «прорыв» в принципиально ненормативное пространство, тот «аспект социализации, который отражает процесс создания человеком новых областей социальной практики, построения не существовавших ранее социальных общностей» [Белинская 2001: 30]. Социальное творчество – это творчество в сфере социальных явлений, прежде всего – явлений «высшего» порядка, на основании которых осуществляется регуляция социального поведения – в сфере ценностных ориентаций.

Социальное творчество выступает своеобразным механизмом психики коллективного субъекта, воспринимающим и дифференцирующим

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS особенности процесса социальных изменений, концентрирующим сознательные и бессознательные реакции социального организма на воздействия среды и определяющим стратегии его действия, ориентированные на приспособительные цели, то есть на адаптацию к этим изменениям. В психологии психическая адаптация понимается каждой из теорий по-разному, но в общем можно определить ее как «процесс установления оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку деятельности, который позволяет индивидууму удовлетворять актуальные потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели (при сохранении психического и физического здоровья), обеспечивая в то же время соответствие психической деятельности человека, его поведения, требованиям среды» [Березин 1988: 5].

Социальное творчество может пониматься как конструирование субъектом социального мира, или создание образа социального мира, необходимое для приведения в систему информации о мире, организации этой информации «в связные структуры с целью достижения ее смысла» [Андреева 2000: 6]. Последний, необходим человеку как изначально сознательному существу, имеющему, по мнению создателя логотерапии Виктора Франкла, в качестве врожденной мотивационной тенденции стремление к поиску и реализации смысла [Франкл 1990].

Социальное мифотворчество – процесс создания таких элементов социокультурной реальности, которые принимаются на веру, без объяснения или доказательства, и служат средством преодоления конфликта, рассогласования, дисгармонии в отношениях между социальным организмом и средой. Их производство активизируется в периоды социальной нестабильности, кризисов, неопределенности. Миф выполняет по отношению

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS к субъекту жизнедеятельности адаптационную функцию – функцию образа социальной реальности как системы, элементы которой (включая самого субъекта творчества) находятся в принципиально новых условиях взаимной согласованности, баланса. Достижение этого самого баланса происходит через придание смысла функционированию системы именно в данном сочетании её элементов, а поведению субъекта – именно в соответствующем мифологическому сюжету направлении. Вследствие чего процесс социального мифотворчества понимается, прежде всего, как процесс поиска новых смыслов и придания новых ценностных значений явлениям действительности. Он выступает как имеющий адаптационную направленность и характеризуется наличием трех сторон: познавательной, оценки социальных явлений и регуляции субъектом своей жизнедеятельности за счет созданного в мифе способа преодоления смыслового дисбаланса.

Можно сказать, что, с функциональной точки зрения, социальное мифотворчество не столько является процессом адаптации, сколько продолжением этого процесса, когда динамика смыслотворчества уже задана необходимостью приспосабливаться к вновь меняющимся обстоятельствам. В мифе адаптационное достижение как бы закрепляется на знаковосимволическом уровне, который в большей мере предназначен для восприятия и усвоения его на бессознательном уровне, уровне интуиции, предчувствия, прозрения, чем для сознательного восприятия, поскольку сама сущность мифа состоит в стимуляции поиска и открытия новых смыслов, в заведомой, постулированной бесконечности этого поиска. «Миф предмета – это своего рода смысловая воронка, обладающая практически неограниченными возможностями по обнаружению все новых и новых смыслов. Это значит, что у предмета есть множество тайных, скрытых

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS сущностей, и эти тайные сущности могут быть обнаружены человеком в процессе познавательного погружения в предмет. Миф предмета означает, что каждый предмет, помимо своей естественной, природной жизни, несет в себе еще и некую потенциальную бесконечность того, чем он может стать в контексте человеческой деятельности. Миф предмета – это знак того, что каждый предмет содержит в себе потенциальную вселенную возможностей, которую еще только предстоит создать рукам и сознанию человека» [Лобок 1997: 64].

Наиболее наглядно можно проиллюстрировать социальнопсихологический подход к пониманию мифа как социокультурного феномена, имеющего адаптационное предназначение, анализируя содержание мифа о Персее и горгоне Медузе. Стоит только остановиться на моменте подготовки Персея к совершению своего подвига – битве с Медузой. Этот этап обнаруживает два важных обстоятельства, связанные с оказанием помощи Персею двух богов – Афины Паллады и Гермеса. Щит, как инструмент защиты , дарит Афина. То, что богиней войны выдается не инструмент нападения, довольно показательный пример «конструирования» мифом концепции войны. Кроме того, свойством щита стала его способность отражать все наподобие зеркала – психологического символа познания, возможности сознательно отражать объективную реальность, специфически человеческой способности рефлексировать. Интересен и полон значений факт, что меч – орудие нападения – Персей получает не от, например, Гефеста (в таком случае, меч должен был бы быть особо разителен, непобедим и т. п.), а от вестника богов, «переводчика» Гермеса. Именно это характеризует «позицию» мифа в отношении познания, как некоего инструмента изменений, а герменевтичность познания как путь к решению в

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS проблемной ситуации, как принцип победы над трудностями утверждается в мифе в качестве ценности.

Успешность адаптации к социальным изменениям в социальной психологии определяется несколькими факторами, первый из которых – способность к изменению субъектом своих ценностных ориентаций и Я-концепции, второе – умение находить определенный баланс между своими ценностными ориентациями и социальной ролью, третье – ориентация не на конкретные социальные требования, а на принятие универсальной системы ценностей [Белинская 2001]. Названные социально-психологические переменные, на наш взгляд, являются не только факторами успешности адаптации, но и критериями уровня адаптивности той или иной мифологемы, либо мифологической системы, либо стратегии мифотворчества в целом. Так, например, слишком большие скачки в ценностно-смысловой системе координат, как по количественному показателю (уровень значимости одной ценности, типа ценностей), так и по качественному (резкий переход от одной системы ценностей к другой, далекой по содержанию) отражают не стремление к балансу, а дезадаптивность стратегии социального творчества. Стремление к полюсу универсальности в ценностной парадигме мифотворчества также созидательно, а вслед за тем и адаптивно для социального организма. Смещение в сторону от таких ориентиров, как понимание, равенство, внимательность, благополучие людей и природы, терпимость, есть показатель наличия серьезных проблем в сфере продуктивного, полноценного и всестороннего развития субъектов социального развития, даже если для успеха прилагаются большие усилия.

Существующая в науке классификация видов социально-психической адаптации различает нормальную, девиантную (или неконформистскую) и патологическую адаптацию [Налчаджян 1988]. Из чего следует, что не всякое

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS социальное творчество обладает тем адаптационным потенциалом результатов, которому можно придать значение нормального, или прогрессивного в пределах созидательных изменений на уровне жизнедеятельности субъекта.

Согласно А.А. Налчаджяну, выделяя виды адаптации, следует обращать внимание на последствия адаптации, на характер изменений на уровне субъекта и среды, насколько они конструктивны, за счет каких факторов устанавливается баланс. На уровне индивидуального субъекта нормальная адаптация означает устойчивую адаптированность личности «в типичных проблемных ситуациях без патологических изменений ее структуры и, одновременно, без нарушений норм той социальной группы, в которой протекает активность личности» [1988: 33]. Неконформистская (или девиантная) адаптация характеризуется инновационными решениями ситуации, основной конфликт которой – включенность субъекта в группу, которая не является для него референтной. В результате происходит создание новых ценностей, осуществление нововведений.

Патологическая адаптация – «это такой социально-психический процесс …, который полностью или частично осуществляется с помощью патологических механизмов и форм поведения и приводит к образованию патологических комплексов характера ... В процессе патологической адаптации используются такие защитные механизмы, которые выносят поведение личности за пределы нормальной адаптации, становятся неадекватными ответами на возникающие проблемные ситуации» [Налчаджян 1988: 37]. Отклонения от нормы в механизмах адаптации отражают нарушения во взаимосвязях между субъектом и средой, в тех условиях, которые встали перед субъектом жизнедеятельности. В условиях потери status quo субъект прибегает к способам приведения системы в

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS способную удовлетворять его насущным потребностям любыми доступными методами. Ориентация на актуальный момент становится главным критерием целесообразности действия. Поскольку тот или иной вид адаптации есть результат развития ситуации взаимодействия субъекта и среды, можно предположить, что патологическая адаптация – результат такого развития событий, когда более адекватные механизмы, созидательные усилия не выполняют нужных функций. Это возможно ввиду пространственновременных параметров, систематически приводящих к дисбалансу во взаимодействии субъекта со средой, в частности, из-за превышения ими порога чувствительности смысловой сферы психики субъекта, когда варианты реакций сводятся в процессе отбора к инстинктивным реакциям самосохранения, когда высвобождается творческая энергия бессознательного влечения, принимая любые доступные формы поведения человека, в том числе патологические.

Эволюция происходит в случае нормальной и неконформистской адаптации, поскольку происходит изменение культурного текста , тогда как структура остается в целостности, и лишь отдельные элементы этой системы получают то больший, то меньший акцент, активизируя процесс поиска, развития. Не требовалось бы отдельным субъектам социального творчества обрести себя через культуру своей референтной группы, остановился бы процесс развития культуры, начался бы процесс стагнации. Развитие искусства, к примеру, это постоянный поиск решения, переход от одного стиля к другому. Переформулировка происходит в пределах конкретных значений, ценностно-смысловое содержание культурного текста остается неизменным. Инновация – механизм преодоления недостатков системы на уровне актуального развития, при условии сохранения структуры в целом. В противовес этому, революция – это такое изменение целостной

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS функциональной системы, которое не предполагает не только преемственности, но и возможности возврата к прежнему способу функционирования в случае негативного и (или) деструктивного эффекта изменений. Революция – перестройка структуры, жизнь по новым законам, не проверенным, требующим адаптации к новым параметрам бытия. Снятие нравственных ограничений влечет за собой поведение, нормированное лишь ценностями успеха, материального благополучия, достатка. Диктуемые этими ценностями-целями поведенческие стандарты деградируют или остаются неизменно высокими в силу культурной насыщенности личности, насыщенности ее духовной сферы ценностями высшего порядка, приобщение к которым в современном обществе социально не детерминировано. В связи с этим поведение может содержать образцы, патологические свойства которых обладают свойствами эффективности, полезности, и становятся способами достижения значимых целей.

Возможно, достижение баланса со средой путем отхода от нравственных идеалов, духовности, возникает в тех случаях, когда система приведена в дисбаланс не негативными, а позитивными факторами (например, научно-техническим прогрессом, недаром называемым также и революцией), адаптивные механизмы приспособления к которым не выработаны в ходе истории и не содержатся в культуре, то есть которые требуют не столько оптимизации, активизации сил организма, сколько перестройки жизнедеятельности на основе отказа от усилий в тех или иных сферах, к потере значимости некоторых элементов в системе жизнедеятельности и в появлении новых, обладающих первостепенным значением. Этот процесс сам по себе является процессом деструктуризации. На уровне социальной мифологии происходит лишь отражение этих тенденций. Примером одной из тенденций является идея социальных

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS преобразований, другой – революции в искусстве, третьей – на уровне веры и т д. Как размышляет на эту тему М.С. Каган, «превращение индивидуализма в господствующий принцип общественного сознания привело к тому, что исчезли все общезначимые нормы вкуса, – каждый человек получил право считать собственные суждения равноправными любым другим, и это не могло не иметь катастрофических последствий для общего уровня эстетической культуры буржуазного общества – особенно ярко это проявилось, по понятным причинам, в так называемой массовой культуре, ставшей носительницей китча» [Каган 1996: 369].

Проблема приобретения тех или иных, – нормальных, либо патологических свойств поведения социального субъекта связана с проблемой характера социальных изменений. Прежде всего, следует отметить, что механизмы социального развития включают, наряду с механизмами социального творчества (в частности, мифотворчества) , также механизмы межпоколенной трансмиссии, к которым принадлежит культурная традиция, ориентирующая в большей мере на познание и понимание (расшифровку) смыслов рассказанной в мифе истории и выступающая как способ трансляции культуры. Результатом действия механизма является эволюция культуры данной социальной группы.

Каждый раз культурный потенциал социальной группы в виде мифологической системы предоставляет основания для обращения индивида к мифу как источнику информации, либо как форме социального творчества. В этой связи следует еще раз вспомнить, что, согласно Т. Парсонсу, социализация индивида, первой фазой которой является адаптация, осуществляется с помощью трех основных механизмов: познания, защитных механизмов и механизмов приспособления. Творчество, очевидно,

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS взаимодействует в большей мере с защитными и приспособительными механизмами, нежели с познавательными.

Следует выделить две основных стратегии социального мифотворчества – содержательную и структурно - преобразовательную . Согласно выводам К. Леви-Строса, «сущность мифа составляют не стиль, не форма повествования, не синтаксис, а рассказанная в нем история » [Леви-Строс 2001: 218], в которой, если разделить ее на структурные единицы, «каждая большая структурная единица по природе своей есть некое отношение » [Леви-Строс 2001: 219]. Обращение к мифу, таким образом, возможно и как к тексту , структурирующему содержание жизнедеятельности отдельного или коллективного субъекта, и как к структуре , позволяющей наполнять ее содержанием, новым, отвечающим новым обстоятельствам, еще не усвоенным как смыслы, не ставшим целостной системой в тот момент, когда существующая система актуализированных мифов не удовлетворяет потребностям в равновесии системы, будь то отдельный человек или группа.

Таким образом, механизмами социального мифотворчества в рамках двух указанных стратегий могут выступать:

-

1) переформулирование, как механизм содержательной стратегии мифотворчества ;

-

2) проектирование, как механизм структурно-преобразовательной стратегии мифотворчества .

Мифологическая структура в меньшей степени подвержена влиянию патологизирующих факторов, чем содержание. В процессе социального мифотворчества субъект в большинстве случаев обращается к структуре, а не трансформирует ее (хотя пример трансформации структуры – модернизм как концепция мира). Преобразование структуры мифа, влекущее порой

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS неожиданные необратимые деструктивные последствия, в противовес переформулированию его содержания на уровне современных эпохе понятий, без утраты общего смысла, представляется нам тем вариантом адаптации субъекта к обстоятельствам его жизнедеятельности, который можно назвать патологической адаптацией.

Нами предпринята попытка нахождения взаимосвязей между такими социально-культурными и социально-психологическими явлениями, как стратегии социального мифотворчества (структурно-преобразовательная и содержательная) и его возможные адаптационные последствия на уровне как индивидуального, так и группового субъекта (См. табл. 1).

Согласно наиболее отчетливо просматривающимся связям между рассматриваемыми явлениями, характер социального развития – постепенный (эволюция) или стремительный, нарушающий сложившийся порядок (революция), предполагают обращение к той или иной стратегии социального мифотворчества. В рамках поступательного процесса развития в системе преобладает межпоколенная культурная трансмиссия как способ социального развития, а используется в качестве приоритетного такой механизм передачи информации как культурная традиция, основанный на проникновении в смысл, в глубокое познание культурного текста. Социальное мифотворчество используется как способ решения социальных проблем в рамках содержательной стратегии социального творчества, а именно – через механизм переформулирования .

В периоды глобальных перемен в социальном развитии активизируется мифотворчество в форме наиболее радикального, структурнопреобразовательного начала, осуществляемого при помощи механизма проектирования . Виды возможной социально-психической адаптации субъекта к соответствующему способу развития мира и его картины – это

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS нормальная и неконформистская адаптация к социальным изменениям в пределах существовавшей структуры мифа и патологическая в условиях изменения его структуры.

Таблица 1. Стратегии социального мифотворчества в социально-культурной перспективе

|

характер развития социальн ой системы |

способ развития социальной системы |

стратегия социального мифотворчества |

меха низмы передачи информации |

вид адаптаци и |

Характеристика действия механизмов социального мифотворчества |

|

|

содержательная стратегия |

структурнопреобразовательная стратегия |

|||||

|

постепенный прогресс, эволюция |

межпо-коленная трансмиссия |

содержатель-ная |

традиция |

нормальная или |

проникновение в смысл, высокое значение самого познавательного процесса детерминирует активное осмысление, либо переформулирование идеи мифа без утраты смыслов в системе современных эпохе понятий |

механизм не активизирован, что позволяет предопределяет неизменность структуры, поддержание структуры в целостности, идентичности полученному образцу |

|

социальное творчество |

содержатель- ная |

перефор-мулиро-вание |

некон-формист-ская |

|||

|

революция, скачкообразное развитие стремительный прогресс, затем устойчивый регресс |

структурно-преоб-разова-тельная |

проек-тирова-ние |

патологи ческая |

развивается основанная на безответственности фасилитация смыслов, позиционирующих необходимость желаемых изменений мира и мировоззрения, искажающих видение объективной реальности в пространственновременной перспективе (возможных последствий) |

активизация обусловливает изменение структуры; тенденция доминирования одних структурных элементов над другими, ингибиция по отношению к концептуально чуждым структурам или элементам (например, структура мира по аналогии с мировым древом распадается на части, где есть только «ствол») |

|

То, как функционирует отдельный индивид или социальный институт, или социальная группа, является критерием структурно-функциональной

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS целостности, смысловой созидательности мифа, конституирующего жизнедеятельность данного субъекта. Если субъект индивидуальный или коллективный дисфункционален, можно говорить о том, что на него действует деструктивная программа-миф, прежде всего, структурно преобразованная (изменением структуры можно назвать стадию перехода количества в качество, когда накопленный опыт позволяет без учета обратной связи и без принятия ответственности за возможные неудачи прибегать к новым стандартам как критериям прогресса), а значит, и разрушающая структуру данной группы. В качестве примера, казалось бы, не столь значимого изменения, носящего, безусловно, структурный характер, может быть представлена структурная модель современного дома-многоэтажки. Привычные глазу «дома-коробки» не имеют того важного элемента, который является крышей. Плоское завершение постройки, покрытое необходимым для избежания протечки кровли материалом, не является крышей в мифологическом смысле этого слова. Наклон как символ внимания, обращенность кверху символизирует через соответствующую форму традиционной для большинства народов мира крыши принятие и утверждение в структуре бытия человека элемента связи с высшим началом, в поисках которого обращаются именно к небу, как духовной константе.

Программа, или миф, на уровне социального субъекта, социальной группы, передается в процессе межпоколенной трансмиссии.

Межпоколенная трансляция культуры: между традицией и творчеством

Вопрос адаптации общества к влиянию на него совокупности биологических и социально-культурных факторов, в том числе вопрос трансмиссии культурных представлений в рамках данного общества, представляется нам ключевым в исследовании этнокультурных процессов,

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS поскольку «образование этнических культур, как и видообразование, есть процесс адаптации к специфическим нишам, вначале только природным, но позднее все более и более также и социальным» [Арутюнов 1993: 42].

Культурная традиция выступает в качестве основного механизма такого рода адаптации – передачи жизненно важной для данного общества информации, которая «благодаря селекции жизненного опыта, его аккумуляции и пространственно-временной трансмиссии позволяет достигать необходимых для существования социальных организмов стабильности и устойчивости» [Маркарян 1981: 87]. Одним из основных составляющих культурной традиции является миф.

Исследование мифа как обладающего «максимальной смысловой насыщенностью» [Лосев 1982] продукта социального творчества, имеющего целью самосохранение и саморегуляцию социальной общности, напрямую связано с проблемой его функций – синхронной и диахронной, а именно – трансляции социально значимой информации в пространственной и временной перспективе. Особую важность имеет рассмотрение вопроса о мифотворчестве в такой социальной группе, как этническая группа (этнос, или нация), обладающая уникальными в сравнении с прочими видами социальных групп характеристиками – длительностью существования, дифференцированностью структуры.

Согласно информационной концепции этноса как типа общности, основанной на информационных связях, в системах повышенной плотности информационных потоков, к которым относится этнос, информация носит двойной характер – вертикальный (диахронный) и горизонтальный (синхронный). Основой для существования этноса, его преемственности и стабильности во времени, по мнению авторов концепции, является диахронная информация, отражающая межпоколенную связь. В ней

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS содержится «вся культурная традиция народа, его творческое наследство, передаваемое из поколения в поколение в словесной (устной или письменнолитературной), а также в материально-изобразительной форме» [Чебоксаров, Арутюнов 1972: 19].

Диахронной информацией любая этническая общность обеспечивает стабильность своего существования в пространстве и времени через относительную стабильность поведения своих индивидов, понимаемую не как их безличностную покорность социальным правилам и нормам, а как развитую систему смыслов. Согласно Г. Олпорту, ценность является выражением некоего смысла, имеющегося у субъекта социального взаимодействия, она выступает не столько как категория значимости, сколько как категория знания.

Механизмами межпоколенной трансмиссии культуры являются традиции и обычаи. Традиции формируют морально-нравственный облик человека, обычаи – в большей мере социальный. Результатами диахронной трансмиссии культуры являются усвоенные модели поведения и социальные значения (символы, ценности и установки). Согласно И.В. Суханову, «традиции... прямо обращены к духовному миру человека, они выполняют свою роль средств стабилизации и воспроизводства общественных отношений не непосредственно, а через формирование духовных качеств, требуемых этими отношениями» [1976: 10-11]. Дети о ценном узнают по реакциям родителей на те или иные явления. Поэтому познавательный потенциал диахронной информации требует большего внимания в решении проблем регуляции социального поведения, его прогнозирования и коррекции. Как отмечает Леви-Строс, «не следует индивиду, будь он нормален или ненормален, повторять ошибки коллективного опыта человечества» [2001: 191].

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

О трансляции смыслов в культуре через образы поступков (модели поведения) говорит в своей работе «Психология смысла» Д.А. Леонтьев: «Поступки представляют собой проникнутый смыслом текст..., который должен быть прочитан. Только при условии «смысловой расшифровки» этого «текста» совершенный когда-либо поступок исторического лица получит действительный резонанс в форме поступков его потомков» [2007: 41]. Под «смысловой расшифровкой» понимается механизм социального познания – рефлексия.

Однако трансмиссия смысла как основы поведения (вместо его причинной обусловленности), будучи специфически человеческим способом самоорганизации своего существования, происходит не только на основе рефлексии поступков транслятора, но и через участие субъекта восприятия в процессе жизнедеятельности как воспроизводства культуры. «Смысл требует бытийного, жизненного соучастия в нем, сопричастности, натурализации, тогда он выступает во всей полноте своего содержания и функций как носитель уникальных секретов культурного процесса, действий, поступков, образа мыслей и чувств того или иного самобытного сообщества людей» [Козловский 1990: 34-35]. Человек включается в социальную действительность как активный субъект, отождествляя свое поведение с моделью поведения трансляторов, тем самым обеспечивается интериоризация смыслов в пространство самосознания личности. Согласно В.В. Столину, именно «идентификация делает ребенка способным перенимать точку зрения родителей и других людей, делает его податливым к их внушающим воздействиям, способным внутренне подчиниться их контролю и переносить его внутрь, способным оценивать себя по меркам взрослых, применять их стандарты к своей деятельности, развивать

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS самоидентичность и чувство «мы», дифференцировать себя от других» [1983: 61].

В качестве инструментов трансляции смыслов, помимо идентификации, являются механизмы межличностного социального восприятия – эмпатия (сопереживание) и аттракция (привлекательность). Их актуализация зависит от степени включенности субъекта познания в мир культуры этих поступков. В случае дистанцированности субъекта восприятия от объекта срабатывает механизм межгруппового социального восприятия – каузальная атрибуция, или приписывание причин, понимаемая как интерпретация воспринимаемого поведения по упрощенной схеме, на основе стереотипов и клише.

В отношении диахронной информации и ее передачи важна также информация научного содержания, в особенности гуманитарного, где отражается в виде целостной системы объективное знание об особенностях общественного и личностного развития. Значимость научной информации обусловлена тем фактом, что она является одним из видов духовной информации, влияющей на формирование облика представителя общности в перспективе личностного роста.

Ценность диахронной информации особенно высока для этнической группы, отличительная особенность которых – длительность существования, обеспечиваемая межпоколенной сплоченностью. Для этнической группы представляется адаптивным такой механизм изменений, как эволюция, при которой требования к новым моделям жизнедеятельности состоят в возможности произвести проверку этих моделей временем – на созидательность, полезность, надежность. Современная эпоха, как замечает Э.С. Маркарян, «не позволяет надлежащим образом срабатывать механизму обратных связей в процессах социальной самоорганизации, ибо результаты

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS тех или иных социальных действий просто не успевают проявиться еще в должной мере. Из-за этого не поступает и адекватная информация о соответствующих процессах, необходимая для принятия надлежащих решений и проведения требуемых поведенческих коррекций» [1981: 89]. Как результат, между ближайшими взаимодействующими поколениями рефлексия информации носит характер неупорядоченности, стихийности, снижающий ее адаптивное значение для этноса как социального организма. В связи с чем «вероятность значительного усиления обратного дезорганизующего воздействия среды на общество в результате кумуляции деструктивных эффектов в очень сильной степени возрастает» [Маркарян 1981: 88].

Синхронная информация не менее значима для существования нации, о чем говорит теория этноса как этносоциального организма [Бромлей 1970] основа существования которого – плотность потоков информации на данной конкретной территории. Степенью их плотности измеряется степень общности, а, значит, и характер организации людей, составляющих одно этносоциальное образование – государство. Синхронная информация имеет в качестве показателя плотности степень распространенности грамотности, обеспечивающей основание для обмена информацией, различных средств массовой информации и коммуникации, а также подвижность населения.

Язык, с точки зрения авторов информационной концепции этноса, выступает в качестве фактора динамики этнических процессов. Свойственный определенной этнической общности идиом * (в данном случае

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

– язык) является средством регуляции этноинтегрирующей и этнодифференцирующей активности этой общности. В частности, дезинтеграция общности выражается в снижении уровня значимости общекультурных ценностей (прежде всего – литературного языка) [Арутюнов 1985]. Что касается языкового ареала общности, то его расширение «за пределы ареала этноса всегда имеет положительное значение для этноса, укрепляя его позиции в межэтнических и межгосударственных контактах и связях, способствуя упрочению его культуры, а также и количественному росту путем ассимиляции отдельных инонациональных групп … Поэтому, как правило, этнос проявляет заинтересованность в расширении ареала своего языка, что в свою очередь связано с расширением спектра его функционального использования» [Арутюнов 1985: 36].

Особенности распространения синхронной информации выступают одновременно и фактором жизнеобеспечения этнической группы, и показателем уровня развития диахронных связей. Так, например, одновременно снижение уровня языковой грамотности (правописания) и повышение уровня распространенности жаргона, сленга, нецензурных выражений свидетельствует о тенденции внутригрупповой диффузии, как отражении процесса межпоколенной диффузии. Это объясняется с точки зрения теории деятельностного опосредствования целостности любой социальной группы, в том числе этнической, тем, что такая целостность «может быть понята как процессуальная непрерывность ее существования, обеспечиваемая относительно устойчивым воспроизводством основных структурных компонентов системы внутригрупповой активности » [Донцов 1979: 31], которому подлежат как цели, средства и условия групповой активности, составляющие ее предметное содержание, так и сами индивиды, находящиеся в определенных отношениях к этим явлениям.

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Если диахронная информация обращена через традицию к духовности , а синхронная через образец - к умелости, способности решать актуальные проблемы, то, на наш взгляд, трансформация мифа осуществляется за счет снижения уровня требований к духовному компоненту субъекта социальной жизнедеятельности и, одновременно, повышения значимости социального интеллекта, что обращает субъекта не столько к восприятию той информации, которая передается способом традиции, сколько к более или менее радикальному механизму творчества в социальной сфере, в частности к мифотворчеству – творчеству в сфере ценностей и смыслов.

Мифотворчество в ценностно-смысловой сфере

Миф представляет собой, по словам К. Леви-Строса, явление одновременно историческое и внеисторическое. Он же и продукт социальнокультурной адаптации определенного социального организма к условиям среды, воплощенный в символической форме, и программа, структурирующая отношения, бессознательно усваиваемая и неподдающаяся в большей мере рефлексии. Это последнее свойство связано с такими психологическими составляющими мифа как ценностные ориентации, нормы поведения, мотивы, эталоны, установки, направленность, иначе говоря – с системой ценностей, которая представляет собой «предметное воплощение системы деятельностей и общественных отношений, выражающих сущность жизнедеятельности данной общности, ее конкретно-исторического образа жизни» [Леонтьев 1996: 20]. Адекватную рефлексию собственных ценностей, по мнению Д.А. Леонтьева, затрудняет наличие в поле сознания человека, как собственных ценностей, так и ценностей «других людей, ценности разных больших и малых групп, а также ценностные стереотипы и

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS ценностные идеалы, отражающие ценность для человека самих ценностей в отвлечении от образа своего Я» [1996: 21].

Ценности культуры, в которую включен индивид, являются важнейшими детерминантами человеческого поведения. Ценности как интериоризованные в сознании личности нормы и правила общества представляют собой результат действия различных механизмов социализации (инкультурации), под воздействием которых человек оказывается с самого рождения. Так рассуждает об этом В.В.Столин в своей работе «Самосознание личности»: «Культура первоначально не выступает для ребенка абстрактно, она проявляется для него в конкретном общении, в живой совместной деятельности, в виде образцов поведения других людей, их стремлений и ценностей, их отношений между собой и к ребенку, их действий ... Приобщаясь к конкретным людям в конкретных отношениях и уподобляясь им, ребенок в то же время приобщается к культуре вообще. Однако разные люди несут в себе разные взгляды, ценности, способы жизни, поэтому, приобщаясь к одним, он одновременно и дифференцируется от других людей» [1983: 26].

В.В.Столин указывает на существование взаимозависимости между процессом идентификации и выработкой поведенческих стандартов, установок личности: «Формирование намерений и установок, также как соответствующее поведение, являются следствиями идентификации. Эти следствия, однако, сами оказываются факторами, подтверждающими и усиливающими идентификацию» [1983: 58]. Следовательно, четкость, представленность в сознании индивида ценностных ориентиров той или иной общности есть важное обстоятельство, сопутствующее формированию групповой, в данном случае – этнокультурной и этнической идентичности.

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Значимость ценностей культуры, в которую включен субъект действия, велика, в первую очередь, для принятия решений, поскольку сама по себе свобода выбора – «как поступить?» – порождает лишь конфликт мотивов, а значит и конфликт ценностей. Ценности не дают направления, и лишь приобщенность к тому или иному пути является основой, в большей мере неосознаваемой, позволяющей принимать решения, оправдывающей выбор.

Включенность в культуру той или иной социальной группы предопределяет конфигурацию ценностей в виде совокупности ценностных ориентаций, причем приобщенность к этнической группе является одной из наиболее ранних форм «приобщенности», не являющейся предметом свободного выбора.

Этнической группе свойственны в большей мере, чем другим общностям, к которым принадлежит человек на протяжении своей жизни, функции поддержания баланса личности и среды, поддержание психического, физического здоровья личности и устойчивого развития социальной системы, в которую он включен. Современный психологический взгляд на роль культуры в жизни человека рассматривает культурные представления (верования, убеждения) как некие буферы или преграды на пути стрессов, защищающих человека от травмирующего осознания неизбежности смерти. Возрастание роли этничности в современном мире некоторые авторы объясняют тем, что сложность новой информационной ситуации значительно опережает возможности людей адекватно реагировать на эту ситуацию, в результате чего возникает острая потребность в «информационных фильтрах», в частности, в обращении к этническим ценностям, представляющимся вечными и незыблемыми в бурном потоке времени [Сусоколов 1990].

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Тем не менее, маргинальность на духовном уровне обусловлена в той или иной степени у всех народов постиндустриальной эпохи отсутствием предметно-материальной сферы, посредством которой могла бы воспроизводиться специфическая для данного народа духовная культура, – ее заменили общие для всех образцы одежды, пищи и жилья.

Культура мышления, чувствования и поведения зависит от условий существования. Эпоха научно-технической революции повлияла на нивелирование ценностей, связанных с физическими усилиями, ритуально структурировавшими жизнедеятельность народа, направляя эти усилия исключительно в созидательное для данной экокультурной системы русло. Традиция как механизм социального развития утрачивает свою функциональность для субъектов социального бытия, ей на смену приходит социальное творчество в виде двух стратегий – содержательной (механизм переформулирования) и структурно-преобразовательной (механизм проектирования).

Создание мифа, как и любое творчество, состоит из двух частей: социального заказа и реализации проекта . Социальный заказ на решение проблемы формулируется в рамках диахронных связей на уровне старшего поколения, в виде претензий к жизни, демонстрации своего непонимания, как жить, с одновременным указанием на то, что необходимо именно им для жизни. В ценностно-смысловой сфере это творчество по формулировке ценностей . Реализация проекта заказа осуществляется молодым поколением, поколением «детей», которые неотрефлексированным обоими поколениями способом «отбрасывают» прежние ценности и смыслы, как ненужный «балласт» и постулируют новые, как способные решить проблемы, с которыми не справлялись их «родители». Потенциалом для такого радикального подхода к проектированию реальности является некая особая

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

«чувствительность к времени», его ритму, его запросам, которой обладает именно молодежь. Подобная стратегия постоянного проектирования соответствует своими темпами темпам развития среды, в определение которой стоит включить, прежде всего, экологические параметры. Взаимное влияние данного механизма социального мифотворчества и темпов развития общества еще не изучена, возможно лишь предположить наличие определенной связи между указанными явлениями.

Таким образом, меняется «структура» мира – это отражается на структуре мифа. Реструктурирование мифа ведет к реструктурированию поведения в направлении приспособления к изменениям, какой бы они характер не носили. Пример тому – возникшее в искусстве расслоение на элитарное искусство, с активно развивавшимся в нем поиске новой структуры мира под названием Модерн, и популярное, низкопробное, низкопробность которого осознается самими его реципиентами. В России, еще до революции, возникает миф о «враге народа», развившийся до масштабов геноцида ее населения в эпоху сталинизма.

Можно лишь предполагать, что «позитивное» и «негативное» в определении особенностей изменений условий существования социальных систем выступают как довольно относительные понятия. Стимулирует процессы групповой сплоченности и повышения значимости трансляции информации по диахронному каналу некое препятствие на пути развития, трудность, позволяющая актуализировать идентичность по групповому признаку и через социально-групповое самоопределение найти способ решения на личностном уровне. Напротив, снижение уровня требований к системе снижает уровень ее адаптационной активности и вместе с ним значение трансмиссии на уровне поколений, повышается уровень радикальности в стратегиях социального мифотворчества. Даже к идеям

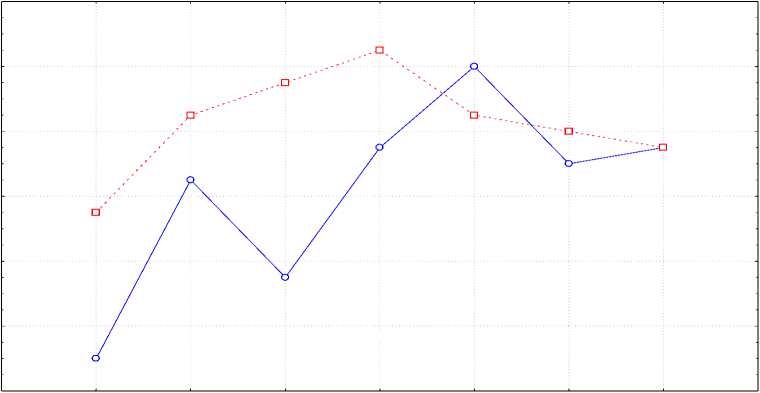

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS свободы и равенства общество не смогло адаптироваться без тех последствий, которые не внесли созидательного эффекта в его развитие. Возможно, эти высокие по своему смыслу идеи слишком умозрительны, чтобы их воплощать на уровне общества? В современной динамике ценностных ориентаций в России идет обратная тенденция: снижается значимость культурных типов ценностей Равенство и повышается значение показателей по типу Иерархия (См. табл. 2).

Данные типы культурных ценностей, которые были нами взяты за основу исследования, выведены в результате многолетних исследований представителей разных культур С. Шварцем, назвавшим типами семь сочетаний отдельных ценностей [22]. Им были выявлены основные типы культурных ценностей, располагающиеся на двух биполярных осях: Открытость к изменениям ( Интеллектуальная и Аффективная Автономии ) — Консерватизм (ценности безопасности, конформности, уважения традиций) и Акцент на себе ( Мастерство, Иерархия ) - Акцент на других ( Равноправие, Гармония ).

Автор описывает типы культурных ценностей следующим образом. Ценности Консерватизма (социальный порядок, уважение традиций и т. д.) ориентируют личность на поддержание тесных связей с собственной группой. Здесь особое значение придается групповой самоидентификации, социально одобряемому поведению, а смысл жизни видится в сохранении и укреплении сложившейся системы отношений, уклада жизни, на всех уровнях – индивидуальном, социальном и духовном. Автономия ( Интеллектуальная и Аффективная) находится на противоположном полюсе и представляет собой принятие свободы как необходимого условия существования. Личность в ориентированных на автономию культурах ценна сама по себе, вне зависимости от принадлежности к той или иной общности,

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS ее жизненные приоритеты – терпимость и интерес ко всему. Шварц разделяет Автономию на два подтипа: Интеллектуальную – автономию мыслей и решений (творчество, любознательность, широта взглядов), и Аффективную, автономию поступков, связанных с переживанием позитивных эмоций (интересная жизнь, потакание себе, удовольствие, наслаждение жизнью).

Мастерство как тип культурных ценностей содержит приоритет достижения успеха и собственной значимости в обществе за счет личных усилий и способностей, самостоятельности в выборе стратегий. Данному типу соответствуют следующие ценности: социальное признание, влияние, умелость, честолюбие, отвага, выбор собственных целей, независимость. В противовес этому в культурах, ориентированных на Гармонию , люди ценят мир таким, какой он есть, более того, стремятся ему уподобиться, видя в природе неисчерпаемый источник равновесия. Для них приоритетны мир на земле, единство с природой, мир прекрасного, защита окружающей среды.

В оппозиции Иерархия – Равноправие ключевым моментом является отношение к положению человека в обществе. В культурах Иерархии считается необходимым ограничение личности системой ролей, которая обеспечивает удовлетворение социальных ожиданий регламентированным поведением членов общности, а также допускает неравное распределение благ. Здесь основные ценности – это власть, благосостояние, авторитетность и скромность. Равноправие позволяет рассматривать всех людей как равных перед моралью, здесь ценными представляются социальная справедливость, равенство, а также личные моральные ресурсы, предъявить которые способен каждый и которые могут быть показателями нравственного развития: честность, верность, полезность и ответственность.

Нами был проведен сравнительный анализ типов культурных ценностей русских по степени приоритетности для каждой из групп того или

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS иного ценностного типа. Максимальный балл, приводимый при оценке ценностей – «7», минимальный – «1».

Таблица 2. Динамика ценностных ориентаций русских (2000 – 2006 гг.)

|

Иерархия |

Мастерство |

Аффективная Автономия |

Интеллектуальная Автономия |

Равноправие |

Гармония |

Консерватизм |

|

|

выборка 2000 года |

3,2 |

4,3 |

3,7 |

4,5 |

5,0 |

4,4 |

4,5 |

|

выборка 2006 года |

4,1 |

4,7 |

4,9 |

5,1 |

4,7 |

4,6 |

4,5 |

|

показатель динамики |

1,1 |

0,4 |

1,2 |

0,6 |

-0,3 |

0,2 |

0,0 |

Процесс социальных изменений показательно демонстрируют повысившиеся в своем значении показатели типов культурных ценностей Иерархия (на 1,1 балла), Аффективная Автономия (на 1,2 балла), в меньшей степени – Интеллектуальная Автономия (на 0,6 балла), в минимальной степени – Мастерство (разница 0,4 балла), Гармония (разница 0,2 балла), Консерватизм (разница 0,0 баллов). Тенденция снижения наметилась в минимальной степени в отношении типа Равноправие (на 0,3 балла в сторону убывания значения) (См. табл. 2).

Стоит обратить внимание и на качественную сторону анализа, а она заключается в рассмотрении иерархии ценностей и ее динамики за указанный период. В 2000 году максимальное значение имел тип Равноправие (5,0). Следующими по значимости являлись типы Консерватизм и Интеллектуальная Автономия (по 4,5 балла). С минимальным отрывом следовал тип Гармония (4,4 балла), затем – Мастерство (4,3 балла). Наименьшие значения имели (по нисходящей) – тип Аффективная Автономия (3,7 балла) и Иерархия (3,2 балла).

Выборка 2006 г. показала другую последовательность. Самым значимым типом культурных ценностей оказался уже не тип Равноправие , значение которого снизилось на 0,3 балла, а тип Интеллектуальная 83

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Автономия (5,1 балла), возросший на 0,6 балла, за ним следуют по убывающей: Аффективная Автономия (4,9 балла), Мастерство (4,7 балла), Гармония (4,6 балла), Консерватизм (4,5 балла) и Иерархия (4,1 балла).

Как мы видим, наибольшие изменения за указанные годы коснулись типов Равенство, переставшим лидировать по уровню показателей, а также – в отношении Аффективной Автономии, по своему положению резко сместившейся от едва ли не самого нижнего уровня ко второму по значимости, показавшей самый большой отрыв от данных 2000 г. (на 1,2 балла). Иерархия остается наименее важным типом, однако набирает 1,1 балла, что свидетельствует о повышении значимости входящих в него ценностей для русских в современной ситуации развития общества.

5,4

3,0

Динамика ценностных ориентаций русских (2000 – 2006 гг.)

5,0

4,6

4,2

3,8

3,4

Иерархия Аффективная Автономи Равноправие Консерватизм Мастерство Интеллектуальная Авт Гармония

График 1. Динамика ценностных ориентаций русских (2000 – 2006 гг.) Примечание: синяя линия – показатели 2000 г., красная – 2006 г.

По словам Леви-Строса, «ничто не напоминает так мифологию, как политическая идеология» [2001: 217]. Политическая идеология, по своей сути, синхронная информация, значение которой усилилось в эпоху НТР. Если политическая идеология – своего рода «мифология», следовательно,

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS механизмы социального мифотворчества, прежде всего – механизм проектирования, переструктурирования мифа, содержится в политической идеологии.

Повышение роли политической жизни обусловило факт усиления значимости пространственного компонента трансмиссии в сопоставлении с компонентом временным в формировании семантического поля морального сознания российского человека. Другими словами, маргинализация представителей российского общества, будь то русские, татары или любой другой народ, входивший в состав СССР, явление, объясняемое как перестановка акцента в процессе социально-культурной адаптации общества к новым, резко меняющимся условиям бытия.

Способ выживания и его результат – закрепление в культуре образца поведения, как наиболее эффективного по сравнению с другими, – представляет собой мифологему, наследуемую по механизму традиции, связующей поколения. Миф наследуется как программа, однако это не означает тотальности его влияния на поведение человека как социального индивида. Сама реальность, с ее непредсказуемостью, необъяснимостью и потому требующая постоянного поиска некоей адаптационной ниши, будет стимулировать поиск новых основ для интерпретации происходящего, поиска смыслов и ценностных ориентиров. В этом сложном и неизбежном процессе необходимо помнить о том, что выбирая стратегию и механизм социального мифотворчества, мы выбираем будущее наших (ближайших) потомков, а если сказать образно – землю под ногами и небо, которое атланты держат «на каменных руках». И Человека, который живет на этой земле под этим небом.

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Таким образом, если обобщить сказанное выше, существует два способа социального развития: межпоколенная трансмиссия культуры и социальное творчество (мифотворчество). Эволюция представляет собой такой вариант развития социальной системы, который имеет характер поступательности и при котором используется в качестве механизмов культурная традиция (механизм трансляции культуры в рамках межпоколенной трансмиссии) и переформулирование культурного текста (механизм социального мифотворчества). На уровне субъектов социальных изменений эволюция предполагает нормальную или неконформистскую адаптацию их к изменившимся условиям существования.

Революция представляет такой вариант развития, при котором связи с прошлым рвутся и в наибольшей мере субъектам социальных изменений свойственно радикальным способом творить свое будущее, не имея четкого представления о возможных негативных последствиях, то есть использовать проектирование (механизм социального мифотворчества). Для субъектов социальных изменений не исключением является приобретение тех свойств, которые могут определяться как патологические.

Список литературы Социальное мифотворчество и динамика ценностных ориентаций в процессе межпоколенной культурной трансмиссии

- Андреева Г.М. Психология социального познания. -М., 2000. -288 с.

- Арутюнов С.А. Адаптивное значение культурного полиморфизма//Этнографическое обозрение -1993. -№ 4. -С. 41-56.

- Арутюнов С.А. Этнические процессы и язык//Расы и народы. -1985. -Вып. 15. -С. 30-56.

- Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности: Учеб. пособие для вузов. -М.: Аспект Пресс, 2001. -301 с.

- Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. -Л.: Наука, 1988. -270 с.

- Бромлей Ю.В. Этнос и этносоциальный организм//Вестник АН СССР. -1970. -№ 8. -С. 48-54.

- Донцов А.И. К проблеме целостности субъекта коллективной деятельности//Вопросы психологии. -1979. -№ 3. -С. 25-35.

- Каган М.С. Философия культуры. -СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1996. -416 с.

- Козловский В.П. Культурный смысл: генезис и функции. -Киев: Наукова думка, 1990. -С. 34 -35.

- Леви-Строс К. Структурная антропология/Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. -М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. -512 с.

- Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. -3-е изд., доп. -М.: Смысл, 2007. -511 с.

- Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции//Вопросы философии -1996. -№ 4. -С. 15 -27.

- Лобок А.М. Антропология мифа. -Екатеринбург: Отд. образов. администр. Октябрьского района, 1997. -С. 64. Цит. по: Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. -3-е изд., доп. -М.: Смысл, 2007. -С. 416 -417.

- Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. -480 с.

- Маркарян Э.С. Узловые проблемы теории культурной традиции//Советская этнография. -1981. -№ 2. -С. 78-97.

- Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы и стратегии). -Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1988. -263 с.

- Столин В.В. Самосознание личности. -М., 1983. -С. 61.

- Сусоколов А.А. Структурные факторы самоорганизации этноса//Расы и народы. -1990. -Вып. 20. -С. 5-40.

- Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. -М., 1976.

- Франкл В. Человек в поисках смысла. -М.: Прогресс, 1990. -367 с.

- Чебоксаров Н.Н., Арутюнов С.А. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества//Расы и народы. -1972. -Вып.2.

- Schwartz, S.N. Universals in the structure and content of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries/Ed. M.P. Zanna. Advances in experimental social psychology. Orlando, FL: Academic. 1992. V.25. P. 1-65.