Социальное настроение: факторы формирования и территориальные особенности

Автор: Морев Михаил Владимирович, Каминский Вадим Сергеевич

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 4 (72), 2014 года.

Бесплатный доступ

Социальное настроение является одним из интегральных показателей восприятия населением социально-экономических, общественно-политических, духовных процессов, происходящих в социуме, самоощущения людьми своего материального и должностного положения. Цель исследования, результаты которого приведены в данной статье, состоит в анализе факторов, оказывающих воздействие на формирование социального настроения жителей Вологодской области.Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что социальное настроение населения имеет тенденцию к улучшению. В то же время общество все больше отчуждается от власти и в самом социуме наблюдается значительная разобщенность. Настроения россиян все больше связываются с частными, а не общественными интересами, в первую очередь с удовлетворением материальных потребностей. Преодолению социальной атомизации, а также «замкнутости» населения на материальной составляющей жизни будут способствовать повышение уровня доверия населения общественным и государственным институтам, что может быть достигнуто за счет отказа от механизмов имитации и налаживания реального взаимодействия государства и общества посредством референдумов, поддержки местного самоуправления, общественных организаций и объединений, а также содействие формированию духовно-нравственной и культурной идентичности россиян. Для этого крайне важно сформулировать национальную идею, в основе которой должны лежать мировоззренческие установки широких слоев общества, долговременные запросы населения.

Социальное настроение, мониторинг общественного мнения, материальное положение, общественно-политическая ситуация, атомизация общества, национальная идея

Короткий адрес: https://sciup.org/147111181

IDR: 147111181 | УДК: 316(42)

Текст научной статьи Социальное настроение: факторы формирования и территориальные особенности

МОРЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ кандидат экономических наук, заведующий лабораторией исследования социальных процессов отдела исследования уровня и образа жизни населения

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

КАМИНСКИЙ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ инженер-исследователь отдела исследования уровня и образа жизни населения

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Социальное настроение является одним из интегральных показателей восприятия населением социально-экономических, общественно-политических, духовных процессов, происходящих в социуме, самоощущения людьми своего материального и должностного положения. Цель исследования, результаты которого приведены в данной статье, состоит в анализе факторов, оказывающих воздействие на формирование социального настроения жителей Вологодской области.

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что социальное настроение населения имеет тенденцию кулучшению. В то же время общество все больше отчуждается от власти и в самом социуме наблюдается значительная разобщенность. Настроения россиян все больше связываются с частными, а не общественными интересами, в первую очередь с удовлетворением материальных потребностей.

Преодолению социальной атомизации, а также «замкнутости» населения на материальной составляющей жизни будут способствовать повышение уровня доверия населения общественным и государственным институтам, что может быть достигнуто за счет отказа от механизмов имитации и налаживания реального взаимодействия государства и общества посредством референдумов, поддержки местного самоуправления, общественных организаций и объединений, а также содействие формированию духовнонравственной и культурной идентичности россиян. Для этого крайне важно сформулировать национальную идею, в основе которой должны лежать мировоззренческие установки широких слоев общества, долговременные запросы населения.

Социальное настроение, мониторинг общественного мнения, материальное положение, общественно-политическая ситуация, атомизация общества, национальная идея.

В пореформенной России концентрируется огромный социально-психологический ресурс, выступающий основой осуществления модернизационного прорыва, в котором остро нуждается российский социум [3, с. 10]. В этих условиях особо значимыми оказываются предпочтения и склонности людей, продиктованные быстро происходящими изменениями в обществе [28, с. 30].

Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, является изучение факторов, влияющих на формирование социального настроения. Информационной базой исследования послужили:

-

1) данные мировых центров исследования счастья (Организация экономического сотрудничества и развития, New Economic Foundation (Соединенное Королевство), «Институт Земли» Колумбийского университета (США));

-

2) данные официальной статистики (Росстат и Вологодастат);

-

3) данные мониторингов общественного мнения (ВЦИОМ, «Левада-центр» и ИСЭРТ РАН).

В настоящее время предметом острых дискуссий во многих развитых странах являются измерение социального самочувствия населения и внедрение в систему статистики соответствующих индикаторов, дополняющих или заменяющих ВВП и другие показатели. Например, в 2006 году британским исследовательским центром New Economic Foundation (NEF) был разработан международный индекс счастья2 (Happy Planet Index), который иллюстрирует эффективность использования природных ресурсов каждой страной мира для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым. По индексу счастья Россия занимает 122 место из 150 с индексом 34,52, располагаясь между Конго и Болгарией (в 2011 году она занимала 108 место (табл. 1). Стоит подчеркнуть, что большинство развитых стран занимают в данном рейтинге низкие места (например, Канада – 65, США – 105), а первая десятка целиком состоит из развивающихся стран [2].

С 2011 года Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводится исследование «Индекс лучшей жизни» (The OECD Better Life Index) [8]. Исследование охватывает 39 стран. Показатели базируются на статистиче-

Таблица 1. Рейтинг стран мира по индексу счастья (New Economic Foundation. The Happy Planet Index 2012)

|

Страны-лидеры |

Страны-аутсайдеры |

||||

|

Страна |

Индекс |

Место в мире |

Страна |

Индекс |

Место в мире |

|

Коста Рика |

64,04 |

1 |

Южная Африка |

28,19 |

141 |

|

Вьетнам |

60,44 |

2 |

Кувейт |

27,11 |

142 |

|

Колумбия |

59,75 |

3 |

Нигер |

26,83 |

143 |

|

Белиз |

59,29 |

4 |

Монголия |

26,77 |

144 |

|

Сальвадор |

58,89 |

5 |

Бахрейн |

26,62 |

145 |

|

Ямайка |

58,53 |

6 |

Мали |

26,04 |

146 |

|

Панама |

57,80 |

7 |

Центрально-Африканская Республика |

25,26 |

147 |

|

Никарагуа |

57,06 |

8 |

Катар |

25,19 |

148 |

|

Венесуэла |

56,87 |

9 |

Чад |

24,68 |

149 |

|

Гватемала |

56,86 |

10 |

Ботсвана |

22,59 |

150 |

|

Для сравнения (в скобках указано место в рейтинге): США – 37,34 (105), Канада – 43,56 (65), Китай – 44,66 (60), Великобритания – 47,93 (41), Германия – 47,20 (46), Франция – 46,50 (50), Швеция – 46,17 (52), Норвегия – 51,43 (29), Россия – 34,52 (122), Конго – 34,55 (121), Болгария – 34,15 (123). |

|||||

ском анализе и социологических исследованиях, осуществляемых на регулярной основе3. По данному индексу в 2012 году Россия открывала пятерку самых несчастливых стран в первую очередь по причинам низких индексов «Здоровье» (0,6), «Доход» (1,3), «Гражданские права» (2,3) и «Удовлетворенность жизнью» (3,0; табл. 2 ).

В 2012 году на конференции ООН, посвященной проблеме счастья, социологи и экономисты из «Института Земли» Колумбийского университета (США) пред- ставили доклад «Счастье в мире»4. В этом сообщении был оглашен список из 156 стран по уровню счастья населения. Российская Федерация по показателю уровня счастья (5,46) находится почти в середине рейтинга, занимая 68 место, между Маврикием и республикой Северный Кипр [18].

Отечественные исследования в области удовлетворенности жизнью во многом противоречат тем данным, которые приводятся в международных источниках. Так, социологические опросы ВЦИОМ показывают, что за период с 1990 по 2013 гг. доля «счастливых» россиян увеличилась с 44 до 76%. На оценки жителей страны существенного влияния не оказал даже мировой финансовый кризис, так как с 2008 года уровень 70 – 77% остается стабиль-ным5. Аналогичный опрос, проведенный ИСЭРТ РАН на территории Вологодской

Таблица 2. Рейтинг стран по индексу лучшей жизни (2012 год)*

|

g 2 |

S' |

Показатели (аспекты) |

|||||||||||

|

g: |

XO |

о |

m |

о |

1 |

||||||||

|

Пятерка стран-лидеров |

|||||||||||||

|

1 |

Австралия |

7,5 |

4,6 |

7,7 |

8,3 |

7,6 |

8,8 |

9,5 |

9,3 |

8,1 |

9,5 |

6,6 |

7,95 |

|

2 |

Швеция |

6,2 |

4,7 |

7,2 |

7,6 |

8,3 |

9,7 |

8,7 |

8,8 |

9,3 |

8,2 |

8,8 |

7,95 |

|

3 |

Канада |

7,8 |

5,9 |

7,7 |

8,4 |

7,6 |

8,4 |

6,1 |

9,2 |

8,8 |

9,7 |

7,5 |

7,92 |

|

4 |

Норвегия |

7,4 |

3,9 |

8,6 |

8,0 |

7,2 |

9,2 |

6,4 |

8,1 |

9,7 |

9,1 |

9,1 |

7,88 |

|

5 |

Швейцария |

6,0 |

7,8 |

8,9 |

8,6 |

7,3 |

8,3 |

3,6 |

9,3 |

10 |

8,7 |

7,9 |

7,85 |

|

Пятерка стран-аутсайдеров |

|||||||||||||

|

35 |

Российская Федерация |

5,9 |

1,3 |

5,8 |

5,6 |

6,1 |

4,3 |

2,3 |

0,6 |

3,0 |

7,2 |

8,6 |

4,61 |

|

36 |

Бразилия |

3,9 |

0,0 |

4,7 |

6,2 |

1,5 |

6,5 |

4,5 |

4,7 |

6,4 |

2,8 |

7,3 |

4,41 |

|

37 |

Чили |

3,5 |

0,7 |

4,9 |

3,6 |

4,0 |

2,9 |

4,4 |

5,7 |

6,0 |

6,3 |

5,5 |

4,32 |

|

38 |

Мексика |

4,2 |

0,6 |

3,9 |

1,2 |

0,7 |

5,3 |

5,5 |

4,7 |

8,5 |

0,0 |

3,0 |

3,42 |

|

39 |

Турция |

1,3 |

0,7 |

2,3 |

0,0 |

1,5 |

3,1 |

6,2 |

5,0 |

2,0 |

7,8 |

0,0 |

2,72 |

|

Источник: Заславская Т. С. Вперегонки со временем // Общественные науки и современность. |

– 1993. – № 3. – С. 5–16. |

||||||||||||

области в 2012 году, показал, что эту точку зрения разделяют 69% жителей региона. За период с 2001 по 2013 гг. средний балл «счастливости» в Вологодской области увеличился с 5,2 до 6,56.

В рамках долгосрочного мониторинга общественного мнения, проводимого ИСЭРТ РАН на территории Вологодской области с 1996 года, для оценки личностного самоощущения населения используется показатель социального настроения7. Он объективно выступает интегрирующим показателем уровня благополучия, социальной устроенности и степени ее устойчивости; во многом, а иногда в решающей степени определяет ход социально- экономических, социально-политических и духовных процессов, обнаруживая тем самым возросшую, а иногда ведущую роль субъективного фактора при решении самых различных общественных проблем. Актуальность и значимость исследования феномена социального настроения состоит в объяснении кардинальных сдвигов в общественной жизни [28, с. 31].

Изучением феномена социального настроения занимались ученые в рамках различных направлений философии и психологии, поэтому трактовки понятия социального настроения неоднозначны. С 70-х гг. ХХ в. термин «социальное настроение» стал широко использоваться в научной литературе, появилась социологическая интерпретация данного понятия. Его изучали такие советские ученые, как Б.Д. Парыгин, Б.Д. Поршнев, П.П. Блонский, Б.А. Грушин и др. [19; 20]. Социальные психологи, работающие в социологии (Г. М. Андреева, Б. Д. Парыгин), обратили внимание на тот факт, что на психологическое состояние человека в значительной степени влияет социаль- ная практика. Ими были отмечены отражение социальной жизни людей в их настроении и взаимосвязь этих настроений с социальными ожиданиями. «Всякое настроение, будь то настроение группы или индивида, социально, если употреблять это понятие в самом широком смысле, имея в виду, что всякое настроение отражает не только сугубо личные переживания человека, но и его отношения с окружающей социальной средой» [19].

В 1990-е – начале 2000-х гг. произошел всплеск эмпирических исследований социального настроения как на общероссийском, так и на региональном уровне. Среди первых можно назвать работы П.М. Козыревой и А.А. Русалиновой [9] , среди вторых – И.М. Мерзляковой, И.Н. Яценко и С.О. Саскудаевой [14; 23; 32]. Среди теоретических работ можно отметить исследования Ж.Т. Тощенко, внесшего важный вклад в формирование социологического представления о социальном настроении («социальное настроение – целостная форма жизнеощущения, доминантная форма реально функционирующего общественного сознания и поведения, отражающая уровень, продолжительность и степень эмоционально-рационального восприятия индивидом, социальной группой и населением, различными организациями и институтами социальных установок, социальных целей и интересов, формирующихся под воздействием реальных экономических, политических и духовных процессов и в потенции реализуемых (или нереализуемых) в процессе практической деятельности») [28, с. 32].

Эмпирические исследования социального настроения осуществляются с 1998 года. Измерением социального настроения занимаются ведущие российские исследовательские организации «Левада-центр» и ВЦИОМ. Они рассматривают данный показатель как интегральную оценку совокупности политических, экономических, общественных и других настроений, формирующихся в обществе; как показатель адаптированности людей к существующим в стране условиям жизни.

Всероссийским центром изучения общественного мнения рассчитывается индекс социальных настроений (по результатам данных по набору вопросов, задающихся в мониторинге ВЦИОМ с начала 1990-х гг.). При построении данного индикатора внимание уделяется четырем моментам:

– тому, как люди оценивают материальное положение своих семей;

– их оценкам экономического и политического положения страны в целом;

– тому, что они думают о будущем развитии страны;

– социально-психологическому состоянию людей, их настроению в целом [10, с. 5].

Преимуществами измерительных методик федеральных научных центров и ИСЭРТ РАН является мониторинговый режим опросов общественного мнения, который позволяет анализировать изменения социального настроения в контексте развития социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране, однако редко используется на региональном уровне вследствие затратности и трудоемкости данного метода исследования8. Комплексный мониторинг общественного мнения о социально-экономической и политической ситуации в стране и регионе требует больших затрат, но позволяет устранить имеющиеся сегодня важные недостатки в информационно-социологическом обеспечении экономической реформы – уйти от случайности во времени, в предмете, в пространстве. Очень важно придать исследованиям регулярный характер. Но главное – подойти к этому вопросу таким образом, чтобы определить, как, какими сторонами экономическая реформа сильнее всего задевает людей [7, с. 13].

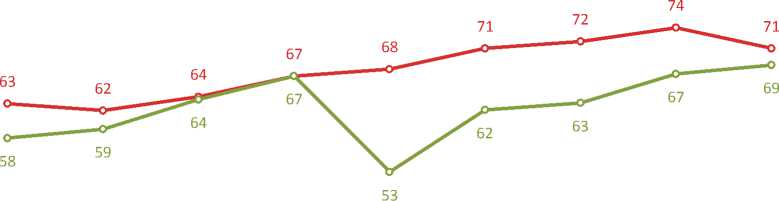

Результаты исследований показывают, что социальное настроение улучшается как в России, так и в Вологодской области: с 2005 по 2013 гг. доля людей, испытывающих преимущественно положительные эмоции, увеличилась на 8 и 11% соответственно (рис.) .

Положительный тренд в регионе прерывался в 2009 году, что можно объяснить влиянием мирового финансовоэкономического кризиса. Вологодская область оказалась в числе регионов России, наиболее пострадавших от кризиса. Показатель валового регионального про- дукта снизился в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 25% [15, с. 18]. В результате дефицит бюджета в области составил в 2010 году 28% и оказался самым значительным для России. Тот факт, что наиболее значительное ухудшение оценок социального настроения произошло на следующий год после начала кризиса (2009 год), а в 2008 году даже наблюдался некоторый рост доли позитивных суждений (с 64 до 67%), можно объяснить так называемыми «временными лагами»: материальное состояние сказывается на психологическом состоянии людей не сразу, а с некоторым запаздыванием – в течение одного – двух лет [1, с. 20].

С целью углубленного исследования особенностей социального настроения жителей Вологодской области рассмотрим его динамику среди представителей различных социально-демографических категорий. В 2013 году, по сравнению с 2005 годом, доля тех, кто характеризует свое настроение как «прекрасное», «нормальное, ровное», выросла во всех социально-демографических группах, за исключением 20% наименее

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

о Прекрасное настроение, нормальное, ровное состояние (поданным «Левада-центра»)

^^э— Нормальное состояние, прекрасное настроение (по данным ИСЭРТ РАН)

Рис. Доля людей, положительно характеризующих свое настроение, в Российской Федерации и Вологодской области, % от числа опрошенных

Таблица 3. Положительные характеристики социального настроения в различных группах населения Вологодской области (в пунктах)

|

Категория населения |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2009 г. к 2008 г. (+/-) |

2013 г. к 2009 г. (+/-) |

2013 г. к 2005 г. (+/-) |

|

Пол |

||||||||||||

|

Мужской |

62,0 |

63,2 |

65,9 |

69,5 |

55,0 |

64,3 |

64,5 |

69,1 |

69,9 |

-11 |

+15 |

+8 |

|

Женский |

54,7 |

56,1 |

61,7 |

65,0 |

51,4 |

60,2 |

62,0 |

65,8 |

67,5 |

-14 |

+16 |

+13 |

|

Возраст |

||||||||||||

|

до 30 лет |

63,7 |

67,6 |

71,3 |

74,6 |

60,0 |

71,8 |

70,0 |

72,3 |

75,5 |

-15 |

+16 |

+17 |

|

30 – 55 лет |

58,3 |

59,9 |

64,8 |

68,5 |

52,9 |

60,9 |

62,5 |

67,9 |

69,2 |

-16 |

+16 |

+11 |

|

старше 55 лет |

52,6 |

51,1 |

54,8 |

57,6 |

47,1 |

55,6 |

58,3 |

62,1 |

62,4 |

-11 |

+15 |

+10 |

|

Образование |

||||||||||||

|

Среднее и н/среднее |

55,2 |

57,5 |

58,4 |

61,6 |

49,4 |

55,3 |

57,4 |

57,2 |

60,6 |

-12 |

+11 |

+5 |

|

Среднее специальное |

55,7 |

57,9 |

64,6 |

67,5 |

49,9 |

61,0 |

63,6 |

66,7 |

68,1 |

-18 |

+18 |

+12 |

|

Высшее и н/высшее |

63,6 |

62,7 |

68,6 |

72,6 |

60,6 |

70,5 |

68,3 |

77,0 |

77,4 |

-12 |

+17 |

+14 |

|

Доходные группы |

||||||||||||

|

20% наименее обеспеченных |

49,9 |

50,7 |

51,6 |

54,9 |

37,6 |

46,3 |

45,3 |

51,5 |

46,2 |

-17 |

+9 |

-5 |

|

60% среднеобеспеченных |

56,4 |

59,1 |

62,9 |

67,1 |

53,0 |

61,8 |

65,3 |

68,7 |

71,9 |

-14 |

+19 |

+16 |

|

20% наиболее обеспеченных |

70,3 |

71,4 |

74,9 |

77,3 |

66,3 |

78,3 |

75,3 |

81,1 |

83,3 |

-11 |

+17 |

+13 |

|

Территории |

||||||||||||

|

Вологда |

54,3 |

57,6 |

63,1 |

69,7 |

55,0 |

65,0 |

67,1 |

73,6 |

75,0 |

-15 |

+20 |

+21 |

|

Череповец |

62,2 |

64,7 |

68,1 |

68,3 |

57,0 |

68,1 |

71,2 |

76,2 |

75,3 |

-11 |

+18 |

+13 |

|

Районы |

57,6 |

57,5 |

61,6 |

65,0 |

50,1 |

57,7 |

57,1 |

59,8 |

61,6 |

-15 |

+12 |

+4 |

Источник: Данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.

обеспеченных. В этой группе произошло снижение индекса социального настрое-ния9 на 5 пунктов (табл. 3).

Являясь комплексным индикатором, социальное настроение отражает самые разные сферы общественного бытия и, соответственно, зависит от множества социально-экономических, политических, культурных, психологических и других факторов. По мнению ряда ученых, социальное самочувствие россиян детерминировано в первую очередь их уровнем жизни. Так, по результатам исследования Института социологии Российской акаде- мии наук (ИС РАН), россияне мечтают в первую очередь о том, чтобы «жить в достатке, не считая копейки» [4, с. 4].

Материальный фактор в качестве определяющей причины при формировании психологического самочувствия россиян рассматривает и Е.В. Балацкий, по мнению которого другие факторы, такие как бюрократичность и коррумпированность системы государственного управления, качество экономических и политических институтов, криминогенность обстановки, культурный уровень социального окружения, экология и т. д., играют гораздо меньшую роль [1]. Эта особенность обусловлена тем, что почти все перечисленные факторы в реальности так или иначе связаны с экономическим развитием страны, а следовательно, с уровнем душевого ВВП (в бедных странах выше криминоген-ность, коррупция и бюрократия). С другой стороны, российское население почти полностью «замкнуто» на материальной составляющей жизни. Именно поэтому все существенные обстоятельства социального бытия «сгружаются» людьми в группу «прочих» факторов, имеющих второстепенное значение [1, с. 23].

Проявляется ли данная закономерность на региональном уровне? Динамика основных показателей уровня жизни населения аналогична динамике социального настроения. На протяжении рассматриваемого периода (2005 – 2013 гг.) происходило повышение уровня жизни жителей Вологодской области: увеличился размер реальных располагаемых денежных доходов и реальной начисленной заработной платы (на 44 и на 37% соответственно), сократилась доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (на 5 тыс. от общей численности населения области; табл. 4). Положительный тренд нарушался только в 2008 – 2009 гг. [24].

Результаты исследования общественного мнения населения на территории Вологодской области показывают, что наиболее актуальные проблемы для жителей региона связаны преимущественно с их материальным положением (табл. 5) . Это инфляция (острота которой, по мнению населения, возросла за период 2005 – 2013 гг. с 43 до 58%), низкий уровень жизни (с 29 до 45% за этот

Таблица 4. Динамика некоторых показателей уровня жизни населения Вологодской области

|

Показатель |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

Изменение 2012 г. к 2005 г. (+/- ) |

|

Реальные располагаемые денежные доходы населения, % к предыдущему году* |

106,4 |

122,4 |

109,6 |

98,7 |

90,4 |

109,3 |

100,1 |

110,1 |

+144,2 |

|

Реальная начисленная заработная плата, % к предыдущему году* |

112,3 |

109,1 |

110,8 |

108,3 |

92,9 |

105,6 |

99,8 |

106,9 |

+137,0 |

|

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % от общей численности населения* |

18,3 |

16,5 |

14,8 |

15,7 |

18,2 |

16,8 |

17,1 |

13,3 |

-5,0 |

|

Индекс социального настроения, в пунктах** |

121,5 |

126,0 |

135,3 |

140,2 |

114,8 |

129,1 |

134,1 |

140,2 |

+18 |

|

* Источник: Данные Вологдастата. ** Источник: Данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН. |

|||||||||

Таблица 5. Варианты ответов на вопрос «Какие проблемы современной жизни Вы считаете наиболее острыми для России в целом?», % от числа опрошенных

Аналогичная ситуация характерна и в целом для России (табл. 6) . Так, по данным ИСПИ РАН, в 2013 году доминирующими тревогами массового сознания являлись дороговизна жизни (48%) и повышение тарифов на услуги ЖКХ (42%) [12, с. 148].

Результаты исследования, проведенного на территории Вологодской области, показали, что за период с 2005 по 2013 гг. среди тех, кто положительно отзывается об экономическом положении России, области и материальном положении семьи, доля испытывающих позитивные эмоции значительно (примерно на 36 – 48 п. п.) больше, чем среди тех, кто дает противоположные оценки (табл. 7). Девять из десяти «богатых» характеризуют свое настроение как «прекрасное, нормальное, ровное» (91%), среди «бедных» и «нищих» доля подобных мнений значительно меньше (55%).

Муниципальные образования, жители которых чаще всего высказывают негативные мнения об экономической ситуации и своем материальном благополучии, являются аутсайдерами и по социальному

Таблица 6. Проблемы современной жизни, тревожащие жителей России, % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2009 г. к 2008 г. (+/-) |

2013 г. к 2009 г. (+/-) |

2013 г. к 2005 г. (+/-) |

|

1. Дороговизна жизни |

60,0 |

58,5 |

54,0 |

57,7 |

49,0 |

52,0 |

56,0 |

50,0 |

48,0 |

-9 |

-1 |

-12 |

|

2. Повышение тарифов на услуги ЖКХ |

46,0 |

44,0 |

42,5 |

41,7 |

33,5 |

40,5 |

39,0 |

41,5 |

41,5 |

-8 |

+8 |

-5 |

|

3. Произвол чиновников |

29,0 |

31,5 |

30,5 |

29,3 |

30,5 |

33,0 |

33,0 |

42,5 |

37,0 |

+1 |

+7 |

+8 |

|

4. Преступность |

32,0 |

38,0 |

38,5 |

33,3 |

31,0 |

31,5 |

31,0 |

32,0 |

31,5 |

-2 |

+1 |

-1 |

|

5. Повышение цен на продукты питания |

- |

- |

- |

38,0 |

33,0 |

34,0 |

31,0 |

29,5 |

28,5 |

-5 |

-5 |

- |

|

6. Падение нравов, культуры |

26,0 |

27,5 |

31,0 |

27,7 |

28,5 |

26,5 |

24,0 |

26,5 |

28,5 |

+1 |

0 |

+3 |

|

7. Разделение общества на «богатых» и «бедных» |

23,0 |

28,5 |

26,5 |

23,7 |

19,5 |

19,0 |

24,5 |

24,5 |

26,5 |

-4 |

+7 |

+1 |

|

8. Экологическая обстановка |

29,0 |

33,5 |

39,5 |

36,0 |

31,5 |

32,5 |

29,0 |

27,5 |

25,5 |

-4 |

-6 |

-4 |

|

9. Безработица |

22,0 |

26,0 |

21,5 |

19,0 |

28,5 |

27,5 |

28,5 |

25,5 |

23,5 |

+10 |

-5 |

+2 |

|

10. Алкоголизм |

20,0 |

21,5 |

26,5 |

22,7 |

23,5 |

21,0 |

23,5 |

22,5 |

23,0 |

+1 |

-1 |

+1 |

|

Источник: Данные Центра стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН. Представлен список из 10 проблем в порядке убывания по результатам 2013 года. |

||||||||||||

Таблица 7. Доля людей с положительными характеристиками социального настроения в группах с различными оценками социально-экономической ситуации, % от числа опрошенных

Таким образом, материальное положение жителей региона является одним из ключевых факторов формирования их социального настроения. Это подтверждается следующими фактами:

-

1. Наибольшее ухудшение социального настроения населения региона произошло в 2009 году, когда в области

проявилось негативное влияние мирового финансово-экономического кризиса. Данные официальной статистики подтверждают то обстоятельство, что уровень жизни жителей региона особенно ухудшился в 2009 году.

-

2. В разрезе социально-демографических групп негативные изменения в социальном настроении за период с 2005 по 2013 гг. отмечаются исключительно среди 20% наименее обеспеченных.

-

3. Наиболее актуальные для жителей Вологодской области проблемы в 2005 – 2013 гг. связаны преимущественно с их материальным состоянием.

-

4. Среди тех, кто положительно отзывается об экономическом положении России, области и материальном положении семьи, доля испытывающих позитивные эмоции больше, чем среди

-

5. Исследование на уровне муниципалитетов показало, что районы с наиболее негативными характеристиками экономической ситуации и социальной самоидентификации являются аутсайдерами и по социальному настроению. И, наоборот, самые позитивные характеристики социально-экономической ситуации наблюдаются в районах с наилучшими показателями социального настроения.

Таблица 8. Динамика положительных характеристик социального настроения населения районов Вологодской области*, % от числа опрошенных

|

Территория |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

|

Бабаевский р-н |

73,3 |

75,3 |

87,5 |

84,5 |

80,7 |

84,3 |

91,8 |

94,4 |

92,2 |

|

Тарногский р-н |

43,8 |

55,1 |

65,0 |

68,3 |

69,4 |

76,9 |

66,5 |

79,3 |

81,2 |

|

Великоустюгский р-н |

65,3 |

61,9 |

64,3 |

62,8 |

57,3 |

66,4 |

65,7 |

78,4 |

79,2 |

|

Шекснинский р-н |

61,6 |

53,7 |

63,4 |

80,4 |

51,3 |

54,3 |

59,2 |

67,1 |

73,5 |

|

Грязовецкий р-н |

59,4 |

65,9 |

66,0 |

71,0 |

51,1 |

74,6 |

59,8 |

58,0 |

62,6 |

|

Кирилловский р-н |

37,3 |

42,6 |

47,6 |

53,7 |

35,8 |

41,7 |

47,7 |

50,6 |

53,8 |

|

Никольский р-н |

53,8 |

47,1 |

49,1 |

53,0 |

27,3 |

38,1 |

41,6 |

25,9 |

29,7 |

|

Вожегодский р-н |

53,4 |

49,8 |

46,4 |

44,4 |

29,6 |

27,7 |

25,2 |

28,2 |

23,4 |

|

Среднее по районам |

57,6 |

57,5 |

61,6 |

65,0 |

50,1 |

57,7 |

57,1 |

59,8 |

61,6 |

* Зеленым цветом отмечены районы, в которых доля положительных оценок социального настроения выше, чем в среднем по районам, красным цветом обозначены районы с оценками ниже среднего. Ранжировано по 2013 году.

Источник: Мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН.

Таблица 9. Наиболее важные показатели, характеризующие общественное мнение жителей районов о состоянии социально-экономической ситуации в 2013 году, % от числа опрошенных

Другим фактором, оказывающим влияние на формирование социального настроения, является эффективность государственного управления. Среди тех жителей области, по мнению которых политическая обстановка в стране и регионе «благополучная, спокойная», показатели социального настроения были лучше, чем среди людей, характеризующих политическую ситуацию в России и Вологодской области как «напряженную, критическую, взрывоопасную» (в 2013 году – 85 и 82% против 54 и 51% соответственно; табл. 10).

Значительно меньшее влияние на самочувствие населения оказывает отношение к деятельности органов и институтов власти. Разница между положительными и отрицательными отзывами о деятельности президента РФ и губернатора Вологодской области среди людей с «прекрасным, нормальным, ровным» настроением значительно меньше, чем разница между позитивными и негативными характеристиками политического состояния страны и региона в данной категории населения (в 2013 году – 16-18 против 31 п. п.).

В то же время тесной связи социального настроения с уровнем одобрения деятельности институтов власти не наблюдается на муниципальном уровне. Так, максимальная поддержка губернатора зафиксирована в Никольском районе (52%), который является аутсайдером по характеристикам социального настроения (табл. 11) . Напротив, в Грязовецком районе, жители которого чаще испыты-

Таблица 10. Доля людей с положительными характеристиками социального настроения в группах с различными оценками политической обстановки и деятельности органов власти, % от числа опрошенных

|

Показатель |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2009 г. к 2008 г. (+/-) |

2013 г. к 2009 г. (+/-) |

2013 г. к 2005 г. (+/-) |

|

Оценка политической обстановки в стране |

||||||||||||

|

Благополучная, спокойная |

77,5 |

74,8 |

79,5 |

77,5 |

71,6 |

77,5 |

76,9 |

81,5 |

85,0 |

-6 |

+13 |

+8 |

|

Напряженная, критическая, взрывоопасная |

41,6 |

46,3 |

46,3 |

55,2 |

38,5 |

47,7 |

51,2 |

55,2 |

54,0 |

-17 |

+16 |

+12 |

|

Оценка политической обстановки в области |

||||||||||||

|

Благополучная, спокойная |

65,1 |

70,3 |

75,2 |

74,8 |

68,4 |

72,7 |

72,7 |

79,5 |

82,0 |

-6 |

+14 |

+17 |

|

Напряженная, критическая, взрывоопасная |

32,5 |

43,4 |

43,1 |

49,0 |

37,5 |

45,5 |

48,2 |

50,7 |

51,4 |

-12 |

+14 |

+19 |

|

Оценка деятельности президента РФ |

||||||||||||

|

Одобрение |

65,5 |

64,7 |

68,3 |

70,5 |

61,3 |

68,4 |

68,7 |

75,9 |

76,0 |

-9 |

+15 |

+11 |

|

Неодобрение |

43,3 |

42,4 |

48,1 |

52,8 |

34,1 |

47,7 |

54,4 |

55,5 |

58,4 |

-19 |

+24 |

+15 |

|

Оценка деятельности губернатора Вологодской области |

||||||||||||

|

Одобрение |

66,6 |

64,4 |

70,4 |

71,4 |

63,0 |

69,7 |

70,7 |

76,6 |

76,0 |

-8 |

+13 |

+9 |

|

Неодобрение |

47,9 |

53,4 |

53,9 |

59,3 |

41,3 |

51,5 |

56,5 |

56,6 |

60,1 |

-18 |

+19 |

+12 |

Источник: Рассчитано авторами на основе данных мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.

Таблица 11. Основные показатели, характеризующие общественное мнение жителей районов области о состоянии политической ситуации в 2013 году, % от числа опрошенных

Таким образом, проведенное исследование показало, что социальное настроение населения во многом определяется уровнем и качеством жизни. Оно все больше зависит от реализации собственных интересов и в первую очередь удовлетворения материальных потребностей. При этом общество все больше отчуждается от власти. В условиях возрастающей тревожности, а зачастую и враждебности внешней среды и отсутствия возможности существенно влиять на возникающие ситуации, россияне концентрируют свои усилия на создании комфортной микросреды обитания. Ядром микромира россиян является семья, которая сохраняет традиционную форму: мужчина-добытчик и любящая женщина-хозяйка создают семью для рождения и воспитания детей [4, с. 3]. В современном российском обществе приоритетность дела на благо общества, других людей трансформируется в приоритетность дела ради личных интересов. В современной России в условиях кризиса и нестабильности культуры формируется тип личности с преобладанием ориентации на индивидуально-личностные нормы поведения и деятельности [6, с. 30].

Социологические опросы ИСЭРТ РАН фиксируют аналогичные тенденции на региональном уровне: с 2007 года наблюдается снижение уровня одобрения органов власти на всех уровнях, однако это не отражается на позитивной динамике социального настроения (положительный тренд с 1996 по 2013 гг. прерывался только в кризисный 2009 год). Этот процесс сопровождается уменьшением доли людей, относящих себя к «бедным и нищим» слоям населения, снижением протестного потенциала, увеличением запаса терпения. Причем данные опросов фиксируют аналогичные тенденции во всех социально-демографических категориях населения области. То есть ожидания и надежды населения все меньше связываются с деятельностью органов власти, люди перестают ждать помощи от государства, наблюдается обособленность человека, «уход в себя», социально-экономический атомизм общества.

Последствием атомизации российского общества, нарастания в нем отчуждения, все меньшего соответствия его тем идеалам справедливости, которые характерны для русской культуры и являются консенсусными для всех слоев населения, является изменение психологического механизма формирования идентичности россиян в целом, что повлечет за собой массу след- ствий – от утраты готовности переносить без жестких протестов личные проблемы в ходе новых вероятных экономических кризисов до отказа «отдать долг стране» службой в армии. Тенденция разрушения органической солидарности может начать работать на раскол российского общества. И хотя говорить о таком расколе преждевременно, однако уже появились основания утверждать, что назревающее недовольство внутренне гетерогенно и эта гетерогенность, скорее всего, будет со временем усиливаться [4, с. 3].

Именно об этом свидетельствуют данные социологических опросов, проводимых ИСЭРТ РАН: более половины жителей области отмечают, что доверять могут «только самым близким друзьям и родственникам», каждый четвертый говорит, что доверять в наше время «нельзя никому», доверяют большинству знакомых и всем людям без исключения только 15% населения области (табл. 12).

Сплоченность общества на уровне страны отмечают 14% населения, на уровне области – 16%, по месту проживания – 28%, среди ближайшего окружения (для сравнения) – 52% (табл. 13).

Понижение уровня самоидентификации людей до элитных групп, корпораций, круга друзей, семьи, ограничивающих свои интересы эгоистическими целями мелких общностей, ослабляет целост- ность социума. Они перестают быть ячейками единого государственного механизма. В общественном мнении сами понятия «государство», «отечество» как высшие гаранты устойчивого развития и удовлетворения потребностей обесцениваются, а граждане перестают себя чувствовать ответственными за их судьбу [30, с. 23].

Тем не менее, в России национальная идея есть (это идея социальной справедливости, о которой говорит М.К. Горшков [5]; это идея нравственного государства, о которой говорит С.С. Сулакшин [26, с. 100]), но до последнего времени ее реализация не находила своего отражения в политике власти. Позиция власти скорее выглядела как «имитация», о которой пишет Ж.Т. Тощенко: «Одной из характерных и специфических особенностей современной общественной жизни в мире, в том числе в России, стали процессы, которые отражают подмену деятельности во всех ее проявлениях имитацией как на всех уровнях организации общественной жизни – на федеральном, региональном и местном – так и во многих организациях и даже в личностном исполнении. Беспристрастный анализ показывает: имитация во все большей мере пронизывает буквально все сферы жизни общества: и политику, и экономику, и культуру, и социальную жизнь… Имитация становится плодом деятельности (сознатель-

Таблица 12. Варианты ответов на вопрос «Кому Вы можете доверять?», % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

2010 г. |

2011 г. |

2013 г. |

|

В наше время никому нельзя доверять |

26,1 |

24,7 |

27,9 |

|

Только самым близким друзьям и родственникам |

58,1 |

56,5 |

52,5 |

|

Большинству знакомых мне людей можно доверять |

12,8 |

16,1 |

15,2 |

|

Доверять нужно всем людям без исключения |

2,3 |

2,5 |

1,6 |

Таблица 13. Распределение ответов на вопрос «Чего сегодня больше..?», % от числа опрошенных

Результаты парламентских и президентских выборов показали, что в российском обществе на фоне кризиса сформировалась новая социально-политическая реальность, важной чертой которой является неудовлетворенность граждан социальными результатами проводимой политики. Общество недовольно своим положением и в подавляющем большинстве выступает за перемены и ждет этих перемен от вновь избранного президента и правительства РФ [11, с. 21].

Как отмечает С.С. Сулакшин, Россия сейчас находится на пороге нравственного общества. Социальное государство и парадигма удовлетворения материальных потребностей изжили себя. Перемены неизбежны, но происходить они могут по двум направлениям: либо в сторону нравственного государства, в котором «главной идеологией и ценност- ной программой является центристское строительство, учитывающее законные и нравственные интересы всех групп и членов общества, оптимизируя вот эту сложно устроенную социальную систему» [25, с. 21], и которое является «неизбежным неслучайным эволюционным этапом современных типов государств» [26, с. 100]; либо в сторону «растворения, уничтожения национального государства и главного его атрибута с точки зрения международного права, а именно – суверенитета, что мы и наблюдаем в Ливии, Сирии. Что мы наблюдаем в изрядной степени и в России» [25, с. 23].

Не случайно консолидация российского общества, формирование духовно-нравственной и культурной идентичности «красной линией» проходят через выступления В.В. Путина в период его третьего президентского срока. Это было отражено в его статье «Россия сосредотачивается», где В.В. Путин пишет, что в постсоветский период российским обществом была решена задача «возрождения авторитета и силы государства как такового… восстановления реального единства страны, иными словами, установления на всей ее территории суверенитета российского народа, а не господства отдельных лиц или групп… Период восстановления пройден. Постсоветский этап в развитии России, впрочем, как и в развитии всего мира, завершен и исчерпан. Созданы все предпосылки для движения вперед – на новой базе и в новом качестве» [22].

В полной мере позиция главы государства была озвучена на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 года [21]. Речь В.В. Путина стала первой масштабной попыткой властей РФ сформулировать новую политическую идеологию для России после распада Советского Союза, а также рассмотреть в критическом ключе во- прос о ценностях, которые должны лечь в основание новой российской идентичности, Евразийского мира и международных отношений [13].

Дальнейший характер динамики социального настроения во многом будет зависеть от того, насколько президенту РФ удастся реализовать консолидационный потенциал общества, повысить доверие к государственным и общественным институтам. Как отметил В.В. Путин, «наше движение вперед невозможно без духовного, культурного, национального самоопределения, иначе мы не сможем противостоять внешним и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в условиях глобальной конкуренции… в конце концов, и экономический рост, и благосостояние, и геополитическое влияние – это производные от состояния самого общества, от того, насколько граждане той или иной страны чувствуют себя единым народом, насколько они укоренены в этой своей истории, в ценностях и в традициях, объединяют ли их общие цели и ответственность. В этом смысле вопрос обретения и укрепления национальной идентичности действительно носит для России фундаментальный характер» [21]. Однако, учитывая сильную зависимость социального настроения населения от материального положения, решение этих задач должно сопровождаться реальными шагами по улучшению уровня и качества жизни. Только в этом случае процесс консолидации российского общества и поддержка населением органов власти смогут носить долговременный характер.