Социальное неравенство и экономическая безопасность региона (на примере пермского края)

Автор: Руденко Марина Николаевна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 3 (129), 2021 года.

Бесплатный доступ

В условиях современной международной глобализации и происходящих внутригосударственных трансформационных изменений исключительное значение в научно-теоретическом, экономическом и политическом аспектах приобретают вопросы обеспечения экономической безопасности на национальном уровне. В то же время структурная неоднородность пространства России в природно-географическом, ресурсном и социальном аспектах приводит к экономической неоднородности регионов, а это, в свою очередь, повышает роль механизмов обеспечения экономической безопасности, применяемых именно на региональном уровне. Поэтому процесс обеспечения экономической безопасности государства должен реализовываться на основе учета и соблюдения безопасности его территориальных частей, что подтверждает актуальность исследования проблем экономической безопасности отдельного региона, направленного на разработку рекомендаций достижения его устойчивого развития и обеспечения тем самым экономической безопасности субъекта РФ. Основу статьи составляет оценка современного уровня экономической безопасности Пермского края на основе систематизации теоретико-методических подходов к определению и оценке экономической безопасности отдельного региона и анализе статистических данных по региону за 2017-2020 гг. Проводится выявление проблемных зон исследуемой системы, а также определение перспективных направлений по их ликвидации либо нейтрализации.

Экономическая безопасность региона, факторы экономической безопасности, факторы и методы оценки экономической безопасности

Короткий адрес: https://sciup.org/148320280

IDR: 148320280

Текст научной статьи Социальное неравенство и экономическая безопасность региона (на примере пермского края)

Согласно проведенным ранее автором исследованиям теоретических подходов и прикладного применения методических рекомендаций оценки уровня экономической безопасности региона (Руденко М.Н., 2015-2020), авторский подход к определению сущности рассматриваемой категории базируется на следующих предпосылках, выделенных в зарубежных и отечественных исследованиях:

-

• защищенность от внешних угроз [12, c. 66; 13, c. 64];

-

• состояние экономики, при котором может быть обеспечен устойчивый экономический рост, а также эффективно удовлетворяются общественные потребности [1, c. 4];

-

• результат состояния институтов власти, которые обеспечивают безопасность, противостоят рискам и угрозам (внешним и внутренним) (Видяпин В.И., Олейников Е.А., 1997);

-

• взаимосвязанная система различных ее уровней, включая: глобальный, международный, национальный, региональный, уровень отдельно взятой хозяйственной структуры, лица [3, с. 55].

Конкретизируя сущность экономической безопасности в отношении региона, стоит отметить следующие характеристики данной социально-экономической системы:

-

• это значительная достаточно замкнутая в производственно-экономическом отношении часть территории страны с едиными условиями – как географическими, так и природно-климатическими, схожей специализацией производственно-экономических комплексов, а также социально-экономическими проблемами;

-

• это единица государственного строя в стране [12, с. 46].

С учетом высокой дифференциации российских регионов, экономическую безопасность региона можно рассматривать как совокупность свойств (факторов и условий) конкретной территории, которые позволяют оценить текущее состояние экономики, поступательность ее развития, стабильность и устойчивость [2, с. 108; 12, с. 46].

С институциональной точки зрения региональный уровень экономической безопасности можно охарактеризовать как способность властей на уровне региона к обеспечению стабильности, устойчивости и конкурентоспособности экономики [3, с. 55], которые проявляются в качестве: возможности проведения собственной экономической политики; возможности уравновешенной реакции на изменения в стране; возможности осуществления экономических мер при социально-опасных ситуациях относительно локальных «экономических» болезней на территории; способности стабильно поддерживать соответствие экономических нормативов, существующих на территории, мировой практике, что приведет к сохранению и восстановлению достойного уровня жизни [2, с. 108; 12, с. 46].

Результатом достижения регионом высокого уровня экономической безопасности является обеспечение соблюдения региональных интересов, а именно: уравненное и вовлеченное участие в системе финансов государства; эффективная защита от возможных угроз внутреннего и внешнего характера при учете баланса с интересами государства; самостоятельность региональной социально-экономической политики; обеспечение достойного качества жизни населения; высокий уровень регионального управления природно-ресурсным и экономическим потенциалом (Руденко, 2020).

Материалы и методы

По мнению автора, уровень экономической безопасности региона может быть оценен с точки зрения стабильности, устойчивости и конкурентоспособности экономики региона. В данном случае целесообразно применение системы социальных и экономических индикаторов развития региона, которые впоследствии сравниваются с пороговыми значениями (методика разработана Митяковым С.Н., Ми-тяковым Е.С. и Романовым Н.А.). Данные показатели исследуются с учетом динамики за определенный временной интервал (несколько лет), что позволят выявить изменения в динамике и определить экономически оправданные «зоны риска». Эмпирической базой исследования выступает Пермский край, основные показатели экономического развития региона представлены в таблице 1.

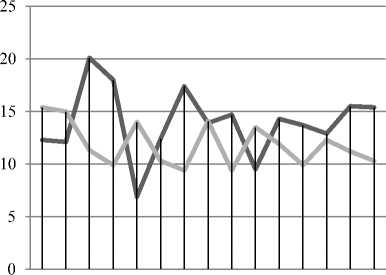

Как свидетельствуют статистические данные, сектора промышленного производства составляют основную долю в экономике Пермского края. Динамика и структура промышленности находится под влиянием положительных темпов роста отрасли добычи полезных ископаемых — единственная сфера промышленности, достигшая роста за 2019 г. - индекс производства составил 101,4% в сравнении с 2018 г. Индекс выпуска остальных базовых отраслей экономики Пермского края по состоянию на конец 2019 г. составил 98,9% к показателю 2018 г., а темпы роста в остальных промышленных отраслях являются отрицательными (рис. 1).

Таблица 1

Исходные данные для оценки экономической безопасности развития исследуемого региона, 2016-2019 гг. (составлено автором по данным [6])

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

|

Показатель |

2016 |

2 0 17 |

201 8 |

2019 |

Темп прироста, % |

||

|

2017 |

2018 |

2019 |

|||||

|

ВРП (валов а я добавленная стоимость), в текущих осно в ных ценах, млрд руб. |

1 096,0 |

1 191,4 |

1 318 , 5 |

* |

8,70 |

10, 6 7 |

- |

|

ВРП на душ у населения, тыс руб. |

416,2 |

4 5 3,4 |

503, 8 |

* |

8,94 |

11, 1 2 |

- |

|

Индекс про м ышленного производств а , % |

102,5 |

1 0 0,3 |

99,5 |

* |

-2,15 |

-0, 8 0 |

- |

|

Сальдо внешнеторгового оборота, мл р д долл. |

3 469,81 |

4 3 0 5,27 |

4 594, 4 7 |

4 627,83 |

24,08 |

6,7 2 |

0,73 |

|

Инвестиции в основной капитал, млр д руб. |

239,4 |

2 4 5,1 |

243, 6 |

291,1 |

2,38 |

-0, 6 1 |

19,50 |

|

Степень износа основных фондов, % |

65,5 |

6 5 ,3 |

63,5 |

* |

-0,31 |

-2, 7 6 |

- |

|

Сальдо консолидированного бюджет а , млрд руб. (профи ц ит/дефицит: +/-) |

-0,6 |

0 ,5 |

3,9 |

9,4 |

-183,3 |

680, 0 0 |

141,03 |

|

Среднемесячная номинальная начисленная заработная п лата работников, тыс. ру б . |

30,651 |

32,952 |

35,802 |

39,210 |

7,50 |

8,6 5 |

9,52 |

|

Средний размер назначенных месячн ы х пенсий, тыс. ру б . |

17,323 |

13,250 |

14,070 |

14,926 |

-23,51 |

6,18 |

6,09 |

|

Величина прожиточного минимума, тыс. руб./мес. |

9,591 |

9, 9 78 |

10,098 |

10,463 |

4,04 |

1,2 0 |

3,61 |

|

Ожидаемая п родолжительность жизн и при рождении, лет |

70 |

7 1 |

71 |

72 |

1,43 |

0,0 0 |

1,41 |

|

Уровень без р аботицы, % |

* |

6 ,0 |

5,4 |

5,2 |

- |

-10, 0 0 |

-3,70 |

|

Размер жил ь я, м 2 /жителя |

23,2 |

2 3 ,6 |

24,1 |

* |

1,72 |

2,1 2 |

- |

* Отсутствую т официальные данные.

Д обыча полезн ых ископаемых

^ Обрабатывающ и е производства

О беспечение эл е ктрической энергией, газом и паром; к ондициониров ан ие воздуха

В одоснабжение; водоотведение, о рганизация сбо р а и утилизаци и о тходов, деятел ьн ость по л иквидации загр я знений

Рис. 1. Индексы производства по вида м экономической деятел ь ности в Пер м ском крае в 2017-2019 гг., в процен т ах к предыд у щему году ( составлено а втором по д а нным [6])

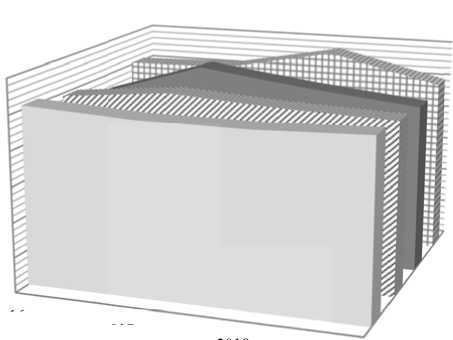

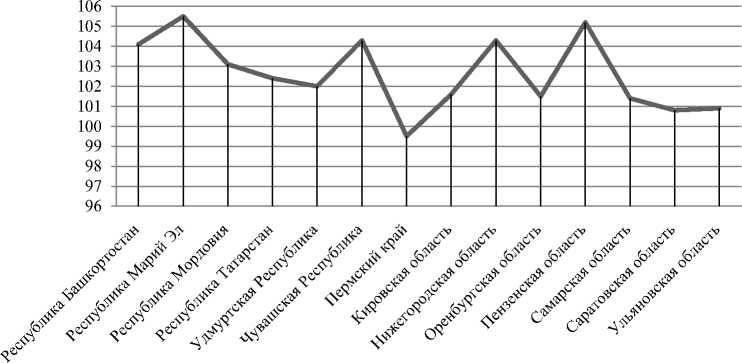

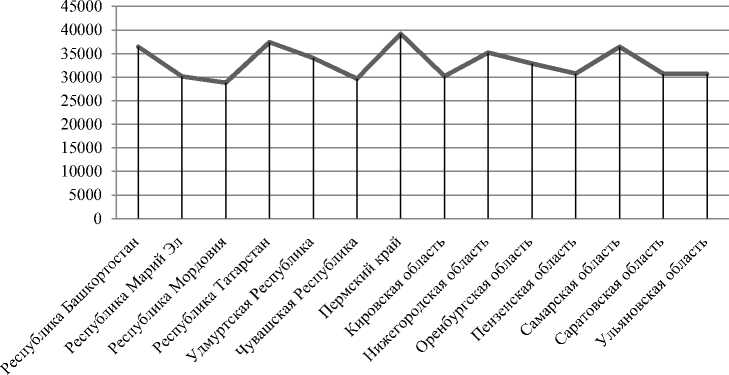

Пермский край - единственной регион Приволжского федерального округа (ПФО), в экономике которого по итогам 2019 г. отмечаются отрицательные тенденции индекса промышленного производ- ства (рис. 2). Несмотря на отмеченные негативные тенденции в сфере промышленности, в 2019 г. на развитие экономики и социальной сферы исследуемого региона было направлено инвестиций в основной капитал в размере 291,1 млрд руб., что на 19,5% больше аналогичного показателя 2018 г.

В сравнении с другими регионами ПФО, объем инвестиций в основной капитал в Пермском крае значительно отстает от аналогичного показателя в Республике Татарстан (640,84 млрд руб.), Республике Башкортостан (322,1 млрд руб.), данные регионы показывают достаточно устойчивый рост показателя инвестиций, что характеризует и более высокую инвестиционную привлекательность, и конкурентоспособность данных регионов на рынке капитала. Объем инвестиций в основной капитал за 2019 г. по Пермскому краю и другим регионам ПФО показан на рисунке 2.

Рис. 2. Индекс промышленного производства Пермского края и других регионов ПФО в 2019 г., в процентах к предыдущему году (составлено автором по данным [6])

Рис. 3. Объем инвестиций в основной капитал по Пермскому краю и другим регионам ПФО в 2019 г., млн руб. (составлено автором по данным [6])

Внешнеторговый оборот в январе-декабре 2019 года сложился в размере 4 627,83 млрд долларов США, что на 0,73% выше уровня января-декабря 2018 года (в фактических ценах). На конец года сальдо внешнеторгового оборота положительное. Консолидированный бюджет Пермского края по итогам 2019 г. сведен с профицитом: доходы превысили расходы на 9,4 млрд руб., что стало результатом того, что по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. доходы бюджета выросли до 183,9 млрд руб. (рост 16,9%) при росте расходов до 174,5 млрд рублей (рост 13,76%).

Наблюдается постепенное снижение уровня безработицы с 2017 году. Показатель составил 5,2% на конец 2018 г. Также отмечается незначительный рост размера жилья на одного жителя. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении по Пермскому краю имеет положительную тенденцию, на конец 2019 г. она составила 72 года.

В соответствии с официальными данными Росстата, в 2019 г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника Пермского края составила 39 209,9 руб., что свидетельствует о росте практически на 10% относительно аналогичного показателя 2018 г. Сравнительная характеристика Пермского края с другими регионами ПФО по данному показателю свидетельствует о том, что по данному показателю регион находится на первом месте (рис. 4). Следовательно, снижение индекса производства в регионе за 2019 г. не привело к снижению заработной платы, что противоречит «золотому правилу экономики».

Рис. 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по регионам ПФО в 2019 г., руб. (составлено автором по данным [6])

В целом можно отметить, что отдельные индикаторы социально-экономического развития Пермского края оказывают положительное влияние на уровень экономической безопасности региона (рост ВРП, снижение уровня безработицы, профицит консолидированного бюджета, положительное сальдо внешнеторгового оборота, рост доходов населения, повышение продолжительности жизни населения и др.). Однако следует отметить и некоторые угрозы – снижение темпов роста промышленного производства, старение населения при низком уровне пенсионного обеспечения, недостаточный объем инвестиций в основной капитал при высокой степени износа основных фондов.

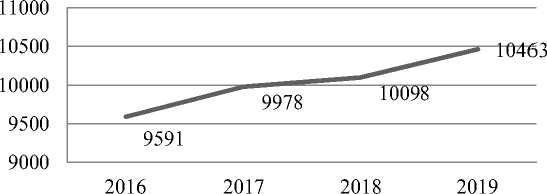

В целом можно отметить, что основными угрозами экономической безопасности региона, скорее выступающими как риск-показатели, являются показатели развития социальной сферы. В то же время, неразрывная взаимосвязь между уровнем бедности и темпом и качеством экономического роста уже не требует доказательств и воспринимается обществом как аксиома: главным условием экономического роста является повышения доходов населения. С 2019 г. минимальный размер оплаты труда в Пермском крае составил 10 463 руб./месяц (справочно: в России – 11 280 руб./месяц [6]). Но в сравнении с другими странами (Швейцария, Швеция, Норвегия и др.), минимальная стоимость труда в России находится на уровне 20% от принятых за рубежом МРОТ.

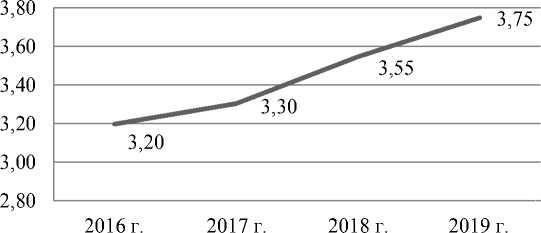

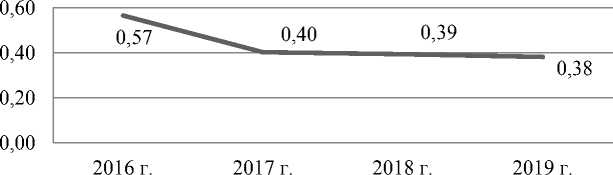

Данные рис. 5 свидетельствуют о том, что основной рост величины прожиточного минимума приходится на 2018 г. Но если рассматривать рост размера прожиточного минимума с учетом инфляции, получается, что при росте номинального размера прожиточного минимума фактическое увеличение будет минимальным, т.е. качественного увеличения уровня жизни населения не происходит. Отношение среднего дохода населения к прожиточному минимуму по Пермскому краю в динамике отображено на рисунке 6.

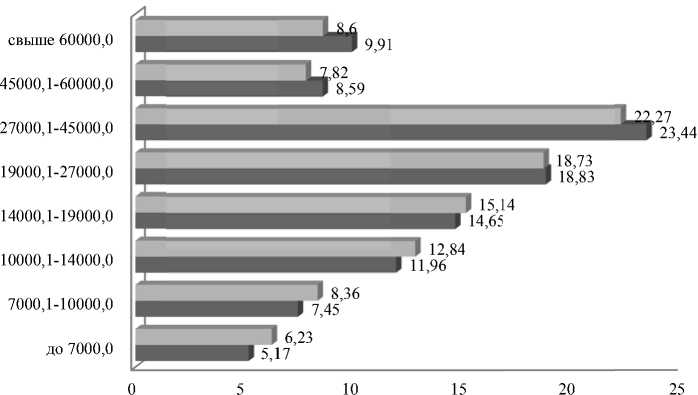

Что касается данного индикатора экономической безопасности региона, то за последние четыре года он имеет положительную динамику, и, по мнению автора, с одной стороны, отражает положительные тенденции на региональном рынке, а именно рост доходов населения, но, с другой стороны ведет к определенным негативным последствиям. Данный вывод подтверждается следующими офи- циальными данными Росстата: на долю 10% наиболее обеспеченного населения региона в 2019 г. приходится 29,38% денежных доходов, 2,08% – на долю 10% наименее о беспеченного населения (справочно: в 2018 году – 29,50% и 2,06% соответственно). Распределение населения Пермского края по размеру среднедушевого денежного дохода представлено на рисунке 7.

Рис. 5 . Динам и ка величин ы прожиточ н ого миниму м а в 2016-20 1 9 гг., в среднем на ду ш у населения , руб./мес. (составлено ав т ором по да н ным [6])

Рис. 6. Динамика отн о шения сред н его дохода н аселения к п рожиточно м у минимум у по Пер м скому кра ю (составлено автором по д анным [6])

■ 2018 ■ 2019

Рис. 7. Распределение населения по разм е ру среднеду ш евого дене ж ного доход а и уровень б едности (со ц иально-экономическая дифференциа ц ия) в Пермском крае (составлено ав т о ром по дан н ым [6])

Численность населения, име ю щего сре д недушевые доходы ниже прожит о чного мин и мума, составила в анализируемом периоде 3 64,0 тыс. ч е ловек или 13,9% от о б щей числе н ности насе л ения (в 2018

году – 390,8 тыс. человек или 14,9%) [6]. При достаточно высоком уровне среднемесячной начисленной заработной платы одного пермского работника – Пермский край в 2019 году занимал второе место по величине прожиточного минимума и четвертое по величине среднедушевого денежного дохода среди регионов ПФО [6] – в регионе сохраняется существенный разрыв в уровне доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения (рис. 8).

.4?

I Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в процентах от общей численности населения региона) Коэффициент фондов (соотношение дохода 10% наиболее и наименее обеспеченного населения) -раз

Рис. 8. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в регионах ПФО в 2019 г. (составлено автором по данным [6])

Необходимо отметить, что при сравнении с регионами ПФО по данному показателю Пермский край находится на втором месте после Республики Башкортостан. Самые многочисленные группы среди пермских бедняков – пенсионеры и многодетные семьи. Динамика отношения средней пенсии к средней заработной плате по Пермскому краю за 2016-2019 гг. представлена на рисунке 9.

Рис. 9. Динамика отношения средней пенсии к средней заработной плате по Пермскому краю за 2016-2019 гг. (составлено автором по данным [6])

Таким образом, по данному показателю Пермский край имеет негативную тенденцию относительно 2016 года, а с учетом того, что на начало 2020 г. на долю пенсионеров приходится 30,63% всей численности населения в регионе, данный факт представляет угрозу экономической безопасности региона с позиции его социального развития. Для сравнения: средняя пенсия в РФ к середине 2019 г. составила 14 тыс. руб. в месяц, до 2013 г. она не превышала 10 тыс. руб., 10 лет назад была 5 тыс. руб. Результаты и их обсуждение

Приведенные статистические данные, характеризующие уровень бедности в регионе, рассчитаны на основе принятой методики, в основу которой заложена монетарная концепция. Для определения численности лиц, попадающих под категорию бедных, в РФ применяется выборочное обследование бюджетов домохозяйств, которое ограничено такими факторами как малый объём региональных вы- борок, ориентация на учёт расходов домашних хозяйств – данные ограничения ведут к неполноте учётных данных, что делает результаты исследования достаточно ненадёжными, необъективными по отношению к субъектам России.

Одной из черт абсолютной монетарной бедности в России является наличие такой части населения, которая называется работающими бедными – это люди, чей размер заработной платы при наличии неработающих членов семьи не позволяет преодолеть границу бедности. Подобная проблема часто возникает в домохозяйствах с детьми. Доля таких семей от общего числа малоимущих домашних хозяйств колеблется от 70 до 79%.

Наряду с применяемой монетарной концепцией существует субъективная бедность, которая определяется личным мнением граждан о соотношении их доходов и расходов и оценкой собственного материального положения, что позволяет определить степень социальной удовлетворённости жителей страны. Несмотря на то, что данный метод применяется в России, его результаты, как и результаты относительной концепции, не являются официальными показателями уровня бедности. Тем не менее, он позволяет выявить социальное самочувствие населения, которое невозможно определить лишь цифрами статистики.

Стоит отметить, что результаты абсолютной монетарной концепции существенно расходятся с результатами относительной: по данным фонда «Общественное мнение», к категории «бедный» в начале 2021 г. причисляет себя каждый третий россиянин, что практически в два раза выше формальных показателей, установленных правительственными службами. Среди причин такого положения дел участники опросов называют низкие зарплаты, рост цен и безработицу [4].

К сожалению, ни один регион не находится в безопасной зоне уровня бедности. Безопасной зоной уровня бедности принято считать менее 7%. Рост числа бедных негативно сказывается на экономическом развитии региона и препятствует созданию институтов социального государства. Вследствие этого из-за увеличения неравномерности в распределении доходов, собственности и прав тормозится рост внутреннего рынка. В результате низкий уровень жизни населения оказывает неблагоприятное влияние на экономические процессы и представляет реальную угрозу экономической безопасности и региона, и страны.

Сокращение количества бедного населения возможно только при экономическом росте, при котором увеличиваются доходы населения, т.е. при отсутствии положительного экономического развития невозможно быстрое снижение бедности, что мы и наблюдаем в Пермском крае. Основным инструментом получения дохода является работа, при отсутствии возможности работать, в ситуации безработицы, экономически активное населения, которое ищет работу, находится за чертой бедности, до тех пор, пока ситуация с безработицей не разрешится.

Выводы и рекомендации

В качестве мероприятий, способствующих сокращению доли бедного населения, основанных на результатах проведенного анализа ситуации в Пермском крае, автор рекомендует:

-

• пересмотр методики отнесения людей в категорию бедных, исходя из расходов населения, а не только из доходов, что соответствует мировой практике;

-

• развитие малого и среднего бизнеса на основе совершенствования институтов его поддержки в регионе;

-

• развитие новых, поддержка имеющихся отраслей промышленности, представленных в регионе;

-

• социальные гарантии населению;

-

• качественное образование: именно качественное профессиональное образование позволит человеку получить достойную работу или претендовать на должности с высокой заработной платой;

-

• адресная помощь малоимущим: людям нужна адресная помощь, которая позволила бы выбраться из ситуации бедности;

-

• пересмотр вопросов регулирования миграционных потоков: так, к примеру, в работе Н.В. Проскуриной «Статистический анализ уровня бедности населения Российской Федерации» доказано, что увеличение миграционного коэффициента сокращает долю бедного населения.

Главный путь решения проблемы бедности – экономическое развитие региональной системы, и страны в целом. Особенно важен этот тезис в свете переживаемого сегодня Россией коронакризиса. Как показал опыт преодоления предшествующих кризисов [7, 8] – активные и согласованные меры федеральных и региональных властей должны быть направлены на скорейший перезапуск экономического роста. Это позволит решить большинство проблем обеспечения экономической безопасности российских регионов.

Список литературы Социальное неравенство и экономическая безопасность региона (на примере пермского края)

- Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 4-13.

- Антошкин В.К. Экономическая и национальная безопасность регионов // Вестник Бердянского университета менеджмента и бизнеса. 2014. № 2 (26). С. 108-109.

- Бондаревская О.Н. Экономическая безопасность регионов в системе экономической безопасности государства // Научный вестник международного гуманитарного университета. 2017. № 5. С. 54-57.

- Комплексная методика диагностики экономической безопасности территориальных образований Российской Федерации / Татаркин А.И., Куклин А.А. Мызин А.Л. и др. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 1998.

- Дризе Д. Бедность становится нормой жизни. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommer-sant.ru/doc/4616036 (дата обращения 26.02.2021).

- Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://permstat.gks.ru (дата обращения 26.02.2021).

- Плотников В.А. Управление социально-экономическим развитием регионов в посткризисных условиях // Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 3 (32). С. 93-100.

- Плотников В.А., Вертакова Ю.В. Последствия современных экономических трансформаций и пути преодоления финансового кризиса в России // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2010. № 6. С. 71-78.

- Руденко М.Н. Взаимосвязь социально-экономического развития и состояния экономической безопасности // Экономика и предпринимательство. 2015. № 10. С. 149-157.

- Руденко М.Н. Способы оценки показателей экономической безопасности региона // Вестник Прикамского социального института. 2016. № 2 (74). С. 27-36.

- Харисова Е.В. Механизм обеспечения экономической безопасности региона // Экономические науки. 2017. № 75-2.

- Свердан М.М. Региональная экономика и экономическая безопасность региона // Вестник Херсонского государственного университета. 2013. Вып. 1. С. 46-52.

- Jiang Yong. Economic Security: Redressing Imbalance // China Security. 2008. Vol. 3 (2). P. 66-85.

- Kirshner J. Political Economy in Security Studies after the Cold War // Review of International Political Economy. 1988. Vol. 5 (1). P. 64-91.