Социальное неравенство: тормоз экономического и демографического роста

Автор: Шевяков А.Ю.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Качество и уровень жизни в регионах России

Статья в выпуске: 5 (147), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы взаимосвязей структурно-функциональных характеристик экономического неравенства с основными показателями социально-экономического и демографического развития как России в целом, так и отдельных регионов. Выявленные статистические зависимости позволяют говорить об исключительной значимости фактора неравенства в российских условиях. Количественная оценка эффектов взаимодействия социальных и экономических факторов позволяет утверждать, что факторы избыточного неравенства и высокой относительной бедности являются определяющими в объяснении динамики социально-экономических и демографических показателей.

Социально-экономическое неравенство, экономическое и репро- дуктивное поведение населения

Короткий адрес: https://sciup.org/143181340

IDR: 143181340

Текст научной статьи Социальное неравенство: тормоз экономического и демографического роста

Социально-экономическое неравенство в России вышло за допустимые рамки и превратилось в тормоз экономического развития и источник серьезного напряжения в обществе.

К сожалению, в многочисленных дискуссиях о социально-экономическом положении российских граждан задачи макроэкономической и социальной политики рассматриваются, как правило, отдельно. Причем успешность решения социальных проблем ставится в зависимость от роста макроэкономических показателей, главным образом ВВП, а пока этот рост недостаточен — применяется адресное выделение ограниченных средств на социальную поддержку тех или иных слоев населения.

Если говорить о доходах, то здесь главная проблема не в их величине, а в том, как они распределяются по различным группам населения. И показателем «качества» такого распределения, который определяет целый комплекс социальных проблем (уровень и качество жизни населения, воспроизводство человеческого капитала, экономическое и репродуктивное поведение населения и т.д.) является неравенство доходов населения. Являясь системным и, по существу, одним из определяющих социально-экономическую динамику факторов, неравенство доходов почти всегда оставалось на периферии поля зрения не только социальной политики, но и экономической теории. Отсутствие четких, научно обоснованных представлений о прямых и обратных связях неравенства и социально-экономического роста давало почву существованию неверных, глубоко ошибочных точек зрения, которые ложились в основу социальноэкономической политики.

В общественное сознание внедряется миф о том, что по мере экономического роста автоматически создается возможность повышения уровня жизни большинства населения, поскольку проблемы социальной сферы лежат в ресурсной плоскости. Этот миф не выдерживает научного анализа и не подтверждается фактами.

Условия и предпосылки развития человеческого потенциала определяются не только количеством, но и характером распределения ресурсов между людьми, и от характера этого распределения это развитие зависит не меньше, а даже больше, чем от количества самих ресурсов, и в итоге зависит и сам экономический рост1.

Системной характеристикой такого распределения ресурсов является социальноэкономическое неравенство, а его системная роль в определении совокупных функциональных возможностей населения выражается в том, что при одних и тех же интегральных значениях фундаментальных факторов (ресурсов) общий уровень осуществимости и доступности каждой из значимых для развития человеческого потенциала функций может варьироваться в широких пределах.

Являясь таким системным и, по существу, определяющим динамику социальноэкономическим фактором, неравенство доходов почти всегда оставалось на периферии поля зрения не только социальной политики, но и экономической теории. И сегодня в реальной политике, ориентируясь на абсолютные показатели уровня жизни и связывая его повышение только с экономическим ростом и наличием ресурсов, неравенство правительством во внимание не принимается, оно не включено в перечень показателей, подлежащих мониторингу и управлению.

Так до сих пор в основе социальной политики в РФ лежит либеральная точка зрения, согласно которой в странах, осуществляющих модернизацию экономики, рост неравенства неизбежен и представляет собой временное явление. Такие страны должны делать выбор между ограничением роста неравенства и экономическим ростом. По мере экономического роста неравенство стабилизируется, а затем снизится до масштабов, близких к масштабам неравенства в развитых странах, и бедность, обусловленная высоким неравенством, в конечном итоге будет устранена. Именно эта точка зрения была взята на вооружение нашим правительством и определяла вектор социальной политики за все годы реформ. Сегодня развитие теоретических и практических исследований в этой области показывает ошибочность таких представлений. В последнем исследовании Мирового банка, в основе которого лежат результаты обширных статистических исследований по странам мира, показано, что чрезмерное неравенство (выше 0,4 для коэффициента Джини) препятствует экономическому росту, а еще раньше развитие теоретического моделирования неравенства привело к результату, который смутил самих теоретиков, и пока остается неизвестным политикам. В динамических моделях рынка с накоплением и наследованием имущества неравенство неограниченно возрастает , а рост неравенства, не сдерживаемый прогрессивными налогами и перераспределением доходов, приводит к существенному росту доходов только богатых и обнищанию практически всего остального населения.

У нас же неравенство доходов населения росло все годы реформ и продолжает расти. Даже по официальным оценкам коэффициент дифференциации составляет в среднем по более 16, что в разы больше чем странах ЕС1.

Прогнозные расчеты этого показателя на 2025 г. при сохранении существующих распределительных механизмов и контрольных показателей роста зарплаты, пенсий и инфляции, определенных Правительством, показывают его рост до 22-25. Особенно удручающее положение с неравенством в г. Москве, где его значение достигло 42. Трудно найти аналог таким запредельным значениям в статистике не только для развивающейся стран, но и вообще для стран, где такая статистика существует.

Политика правительства по снижению масштабов бедности может служить хорошей иллюстрацией недооценки и даже непонимания этой проблемы. Определяя уровень бедности на основе прожиточного минимума, правительство связывает снижение масштабов бедности только с повышением МРОТ, зарплаты бюджетникам, пенсий и других пособий, выделяя для этого дополнительные средства и наивно полагая, что эти средства в основном попадают к бедным. Но, как показывает детальный анализ на уровне различных доходных групп населения, даже достаточно радикальные предложения по повышению

МРОТ и пенсий, которые в последнее время афишируются многими экономистами и политиками, не могут привести к заметным сдвигам по снижению бедности и неравенства: только 12-15% выделяемых на эти цели ресурсов попадают к действительно бедным1.

И дело здесь в том, что, связывая рост благосостояния только с экономическим ростом, правительство оценивает и подменяет достижения в социальной сфере экономическими показателями2, а ориентирами для оценки успешности социальной политики и выработки мероприятий по решению социальных проблем служат в основном среднестатистические показатели, которые не только не дают реального представления о продолжающем углубляться социально-экономическом неравенстве и бедности, о существе и глубине проблем деформации распределительных отношений, но даже и дезориентируют.

Ярким примером здесь может служить то, как понимают и измеряют сегодня бедность в РФ и в мире, и разница понятий абсолютной и относительной бедности. Динамика показателей абсолютной бедности (этот показатель используется у нас), расчет которой базируется на понятии прожиточного минимума, и помимо динамики показателей доходов совершенно естественно зависит от значения и динамики изменений этого минимума.

Выбор значения прожиточного минимума, так или иначе, достаточно субъективен, осуществляется практически без консультаций с наукой, общественностью и профсоюзами. И, самое главное, не соответствует современным реалиям3. Вообще говоря, сама идеология построения этого уровня имеет свои корни в советской действительности, когда многие необходимые потребности население удовлетворяло через общественные фонды потребления, и семья даже с низкими доходами имела реально бесплатный доступ к услугам здравоохранения, образования и отдыха. Мы сколь угодно можем говорить о бесплатном образовании и здравоохранении, но на самом деле сегодня даже за скорую помощь приходится платить. Эти и многие другие аспекты жизнедеятельности человека в прожиточном минимуме практически не представлены, и он является скорее уровнем выживания. Поэтому снижение показателя бедности может говорить не о его реальном уменьшении, а о неоправданном занижении правительством величины прожиточного минимума, отставании её корректировки из-за роста цен и т.п4.

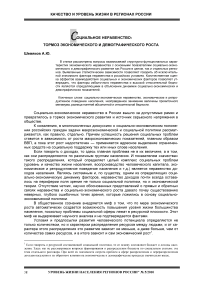

Если же говорить о показателях относительной бедности, которые используются в странах ЕС и где в качестве её границы выступает, как правило, 60% от медианного (среднего) уровня доходов, то численность относительно бедного населения России неуклонно продолжает расти.

Численность относительно бедного населения России (с доходом на душу менее 60% среднедушевого дохода) росла с небольшими колебаниями во все годы реформ. И сейчас более половины населения России остается относительно бедным5.

Годы

среднедушевого дохода

60% медианного дохода

Рис.1. Сравнительная динамика процентов относительно бедных в общей численности населения при границе бедности в 60% от среднедушевого дохода (левая шкала) и в 60% от медианного дохода (правая шкала).

С точки зрения нормальной экономической логики (тем более логики социального государства) это представляется просто абсурдным и показывает, что деформация распределительных механизмов, связанная, прежде всего, с концентрацией доходов богатых, достигла такого уровня, когда нарушается даже естественная логика снижения бедности по мере экономического роста.

Особенно тревожное положение с детской бедностью. По абсолютному показателю (ПМ) детская бедность сегодня составляет 24%, а относительная – 46% против относительной бедности по всему населению РФ – 34 % и при европейской детской бедности в 6-8%. С каждым последующем деторождением семья погружаются во всё более глубокую бедность: относительная бедность полной нуклеарной семьи с одним ребёнком – 42%; полной нуклеарной семьи с двумя детьми – 48%; полной нуклеарной семьи с тремя детьми – 55%.

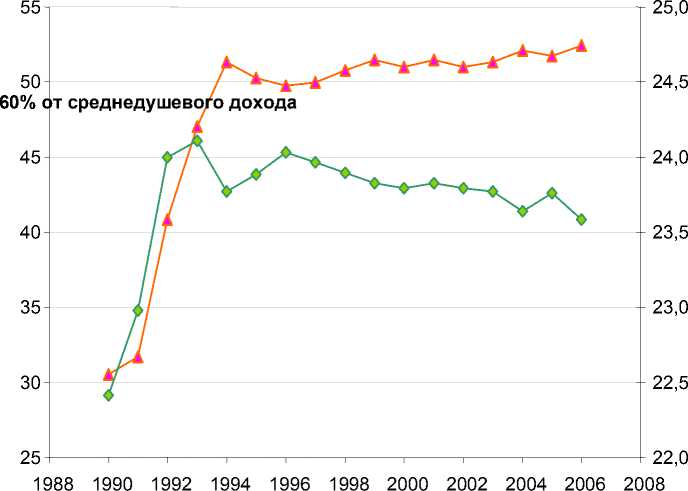

Чтобы понять, где мы находимся по сравнению со странами OECD, достаточно посмотреть на таблицу сравнительных характеристик детской бедности.

Как по стране в целом, так и в самом богатом городе РФ мы далеко «впереди» даже при измерении по абсолютному показателю бедности – прожиточному минимуму, а если говорить об относительном, то здесь отставание уже в разы даже от аутсайдеров.

Во всех семейных разрезах масштабы детской бедности в России в 4-5 раз превышают средние по OECD показатели, а для Западной Европы – в10 раз!

PwtwnwHieii Аиш. ягн. яямв^ JTi r «ян^ш яг<ми Swept и Sw«*t и ми« jfibrfhRE^fH^Q^D-u ?№» t^PMRi -wrp

е^аны-дБСР нРое«И"

Рис. 2. Детская бедность России и странах OECD

Если говорить о региональном аспекте, то, как показывает анализ детской бедности, в самом богатом регионе г. Москве он составляет 49,3%, что говорит о том, что сам по себе факт высокого экономического роста и роста средних доходов, почти в 3 раза превышающий средний уровень по стране, автоматически не приводит к снижению масштабов бедности.

Естественно, что такой подход к измерению бедности на фоне победных цифр снижения абсолютной бедности не вписывается в логику действительно социальной политики и не находит отражения в оценке как текущей так и прогнозируемой ситуации.

Серьезное снижение бедности по такому пути требует значительных ресурсов, что в свою очередь несет в себе опасность инфляции, и поэтому правительственная доктрина исходит из постепенного подтягивания показателей МРОТ и др. до уровня прожиточного минимума. Радикального снижения бедности при таком подходе ожидать не приходится, тем более, что инфляция и существующие распределительные механизмы, фактически сводят эффект этих мероприятий во времени к нулю1.

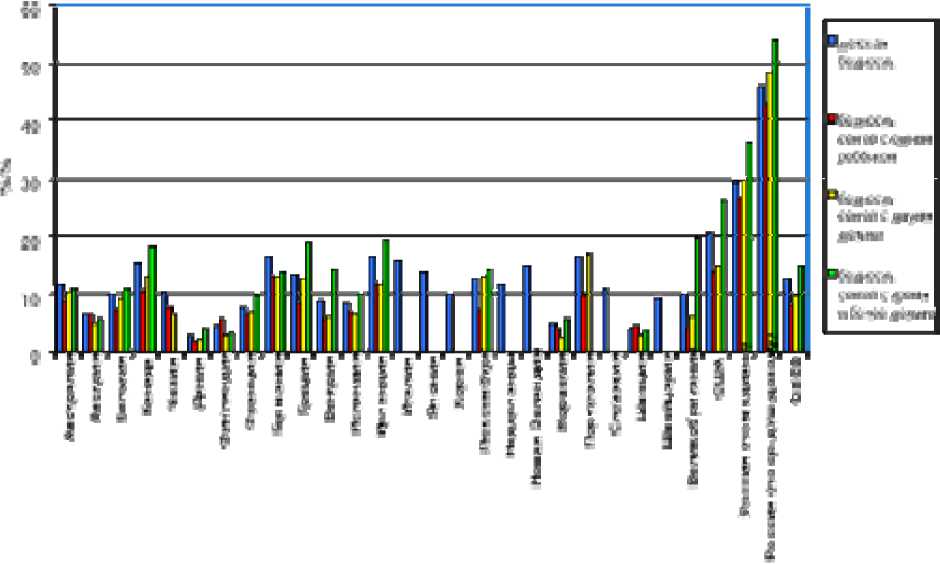

Аналогичная ситуация с межрегиональными различиями бедности: уровни показателей бедности по регионам РФ колеблется от 8% до 60% и отличаются почти в 10 раз!

Рис. 3. Абсолютная бедность в регионах РФ в 2007 году.

И даже при удвоении ВВП во многих регионах она останется значительной на уровне 30-40%. И это говорит, кроме всего прочего, о том, что осознанной политики по снижению межрегионального неравенства сегодня в стране нет.

Суть проблемы в том, что, как мы уже отмечали, существующие сегодня механизмы формирования и перераспределения доходов населения настроены и работают в пользу богатых, большая доля совокупного роста доходов уходит на рост доходов наиболее обеспеченных слоев населения, а на повышение доходов наименее обеспеченных остаются крохи. Так в 2000-е годы доходы 10% наиболее обеспеченного населения росли в 2 раза быстрее, чем ВРП на душу населения, а доходы 10% наименее обеспеченного населения — в 20 раз медленнее!

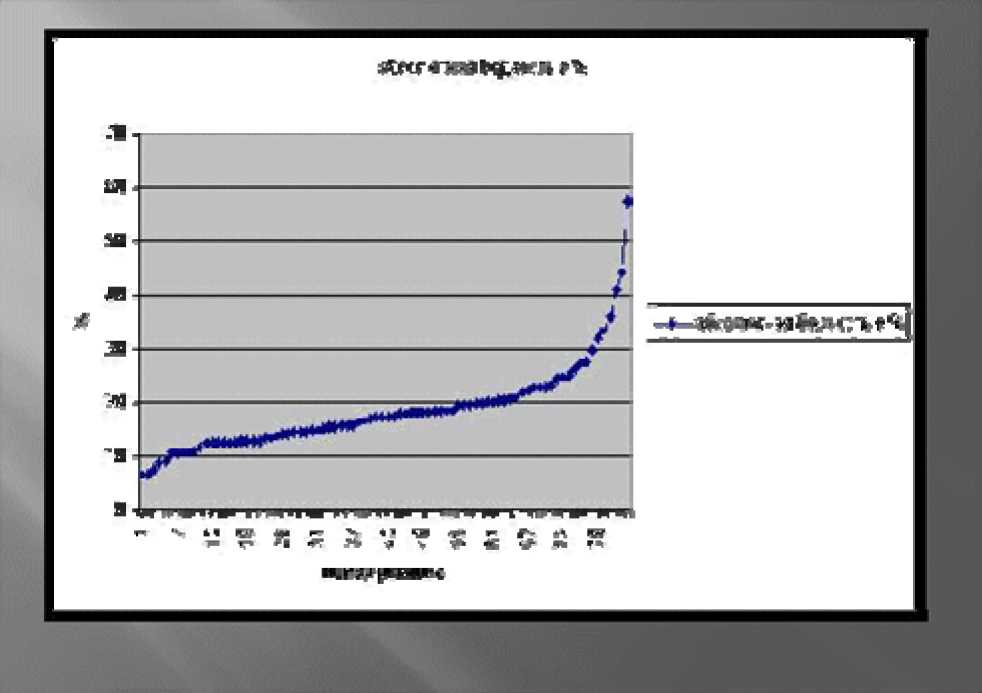

В результате реформ в России выиграли только 20% наиболее обеспеченного населения (9-я и 10-я децильные группы)1. Группы населения со средними (близкими к медиане) доходами не только не разбогатели, но и не восстановили уровень благосостояния, который они имели в 1990 году. А группы населения с самыми низкими доходами остались за чертой абсолютной бедности.

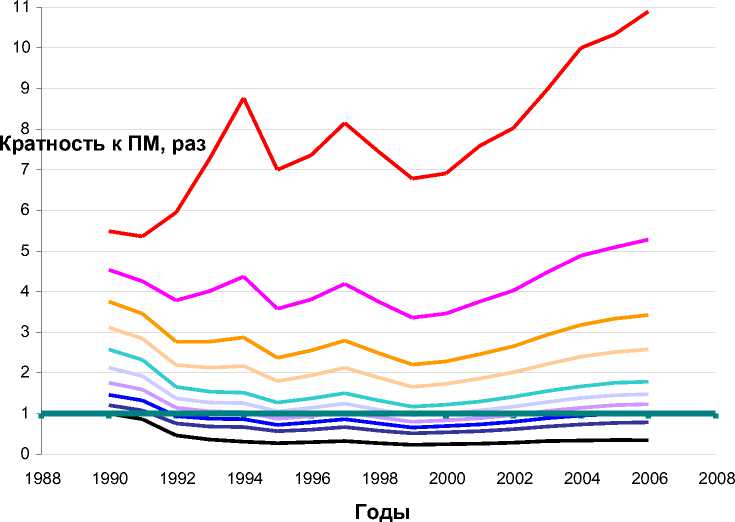

Рис. 4. Динамика соотношений доходов в децильных группах (1-10) населения России с прожиточным минимумом (ПМ)

ПМ

Высокие доходы наиболее обеспеченных групп вовсе не означают, что продуктивность экономики высока или будет расти вместе с дальнейшим ростом этих высоких доходов. Рост высоких доходов происходил неравномерно, но, тем не менее, среднегодовой темп роста реальных доходов 10% самых обеспеченных в 2000-е годы на 24% превысил темп роста ВВП. А это означает, что отдельные (богатые) группы населения имеют институциональные преимущества, что позволяет им перетягивать эффекты экономического роста на себя.

И что самое неприятное, как показывает региональный анализ, относительная бедность постоянно растет и, чем богаче регион, тем она выше.

С точки зрения нормальной экономической логики (тем более логики социального государства) это представляется просто абсурдным и показывает, что деформация распределительных механизмов, связанная, прежде всего, с концентрацией доходов богатых, достигла такого уровня, когда нарушается даже естественная логика снижения бедности по мере экономического роста .

Итак, на сегодняшний день мы видим, что основная проблема неравенства и бедности населения лежит не в плоскости недостатка ресурсов, а в механизмах их распределения и перераспределения. Этот вывод представляется очень важным в современных условиях, когда кризис ограничивает возможности дальнейшего роста бюджетных расходов государства на социальные нужды.

Иначе говоря, мы имеем не только избыточное социально-экономическое расслоение нашего общества, но и распределительные механизмы, которые его создали, систематически поддерживают и препятствуют преодолению социальных диспропорций. Без переналаживания этих механизмов в сторону разумного ограничения роста самых высоких доходов, мы никуда в лучшую сторону не двинемся, – даже если сегодня мы все разделим поровну, неравенство очень быстро вернется на круги своя.

Основной путь корректировки распределительных механизмов – это механизмы перераспределения доходов в системы “налогообложение – социальные льготы”. В странах с рыночной экономикой уже в течение длительного времени осуществляется государственное регулирование, направленное на выравнивание материального положения различных доходных групп населения, и такая система признается наиболее важной частью механизма перераспределения доходов.

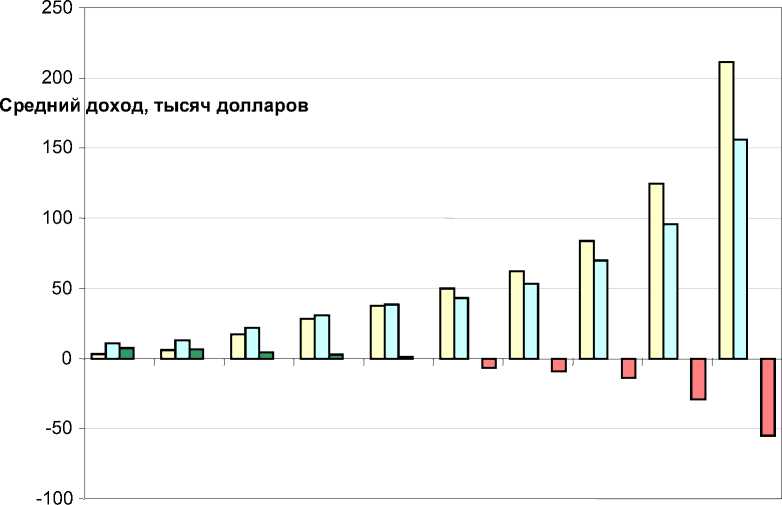

Эффективность такого государственного регулирования можно увидеть на примере США – такое выравнивание распределения доходов в США при переходе в результате перераспределения от первоначальных рыночных к располагаемым доходам приводит к снижению децильного коэффициента в 4,5 раза (с 67,6 до 14,7) и повышению доходов нижней бедной группы почти в 5 раз!

□ Рыночный доход

□ Располагаемый доход

□ Трансферты

□ Налоги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10-процентные (децильные) группы домашних хозяйств

Рыночный доход — денежный доход за счет всех источников, включая прирост стоимости капитальных активов, за вычетом доходов за счет социальных трансфертов до выплаты налогов и обязательных платежей. Децильный коэффициент дифференциации = 67,6,

Располагаемый доход — рыночный доход минус налоги и обязательные платежи, плюс все виды социальных трансфертов. Децильный коэффициент дифференциации = 14,6.