Социальное происхождение владельцев италийских вилл в свете аграрной проблемы II в. до н. э

Автор: Таможников Артем Васильевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Всеобщая история

Статья в выпуске: 8 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Предлагается новый взгляд на аграрный вопрос в Италии во II в. до н. э. Рассматриваются вопросы компетентности хозяев рабовладельческих вилл в сельскохозяйственной деятельности, характеризуются формы и способы взаимодействия с мелким землевладением, а также участие хозяев вилл в жизни сельской общины. Изучаются представления о труде земледельца в зажиточных кругах италийского общества.

Рабовладельческая вилла, аграрный вопрос, сельская италийская община, разорение мелких землевладельцев

Короткий адрес: https://sciup.org/147218939

IDR: 147218939 | УДК: 94(37)

Текст научной статьи Социальное происхождение владельцев италийских вилл в свете аграрной проблемы II в. до н. э

До 70-х гг. XX в. в западном антиковеде-нии господствовала «традиционная» модель социально-экономического развития древней Италии. Эта модель, основанная в первую очередь на данных литературной традиции, предполагала следующее: Италия во II в. до н. э. вышла на тот этап развития, когда товарно-денежные отношения начали играть в обществе решающую роль; рабовладельческая вилла, рассматриваемая как ориентированное прежде всего на рынок предприятие, быстро и в широких масштабах вытеснила малые традиционные хозяйства, что привело к резкому демографическому спаду.

С появлением новых археологических данных традиционная модель подверглась критике. Было обнаружено значительное количество небольших хозяйств [Frideriksen,

1971]. Это позволило утверждать, что массового разорения мелких землевладельцев на самом деле не было, а материальное положение сельского плебса было достаточно благополучным [Ibid. P. 341].

В поиске новых объяснений дискуссия со временем перешла в основном в «демографическую» плоскость. Предметом размышлений стали, прежде всего, данные римских цензов, которые донесла до нас литературная традиция. Однако эти количественные данные, с одной стороны, не могут считаться достаточно достоверными, а с другой – допускают множество истолкований, что часто приводит современных авторов к прямо противоположным выводам 1.

Следует заметить, что даже если бы вопрос о демографии удалось решить, это не дало бы автоматически ключ к абсолютному

* Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (соглашение № 14.В37.21.0960).

пониманию социальных и экономических процессов 2. Хотя новейшие идеи о демографическом развитии Италии ни в коем случае нельзя игнорировать, более продуктивным представляется содержательно изменить подход. Для этого необходимо внимательно взглянуть на то, что и, главное, как в традиционной концепции подвергается сомнению.

Наиболее резко критикуется положение о вытеснении мелких владений крупными. Именно на это, казалось бы, указывают археологические данные. Проблема в том, что современные западные исследователи в качестве подтверждения масштабного обезземеливания готовы, видимо, принять только такую картину, данную археологией, в которой почти все территории были бы заняты крупными земельными владениями, а небольшим участкам либо вообще не было бы места, либо их было бы некое минимальное количество. Вывод о том, что обезземеливания не было, делается на основании факта сосуществования виллы и небольшого хозяйства [Gaultieri, 2008. P. 407]. По сути, такой подход является зеркальным отражением традиционных взглядов, в основе которых лежат достаточно эмоциональные сообщения литературных источников о чудовищном разорении рядового земледельца [Plut., T. Gracch. 8–9] 3. По сути, перед нами две крайности: в первом случае – полное доверие к литературной традиции, во втором – полное ее отрицание.

С одной стороны, гиперболизированное описание несчастий и потрясений (равно как побед и успехов) в принципе характерно для античной литературы на протяжении всей ее истории, а если учитывать, что в сообщения включены фрагменты речей самого Тиберия Гракха [Plut., T. Gracch. 9], то элемент преувеличения может объясняться, помимо прочего, спецификой политической риторики того времени. Это, однако, отнюдь не означает, что данные описания никак не связаны с исторической реальностью. С другой стороны, если сообщения античных авторов (особенно там, где они восходят к документам исследуемой эпохи) все-таки отражают реальные изменения, происходившие в италийском обществе во II в. до н. э., то можно сказать, что эти изменения, не будучи абсолютными, производили глубокое впечатление на современников, что говорит об их значимости для своего времени.

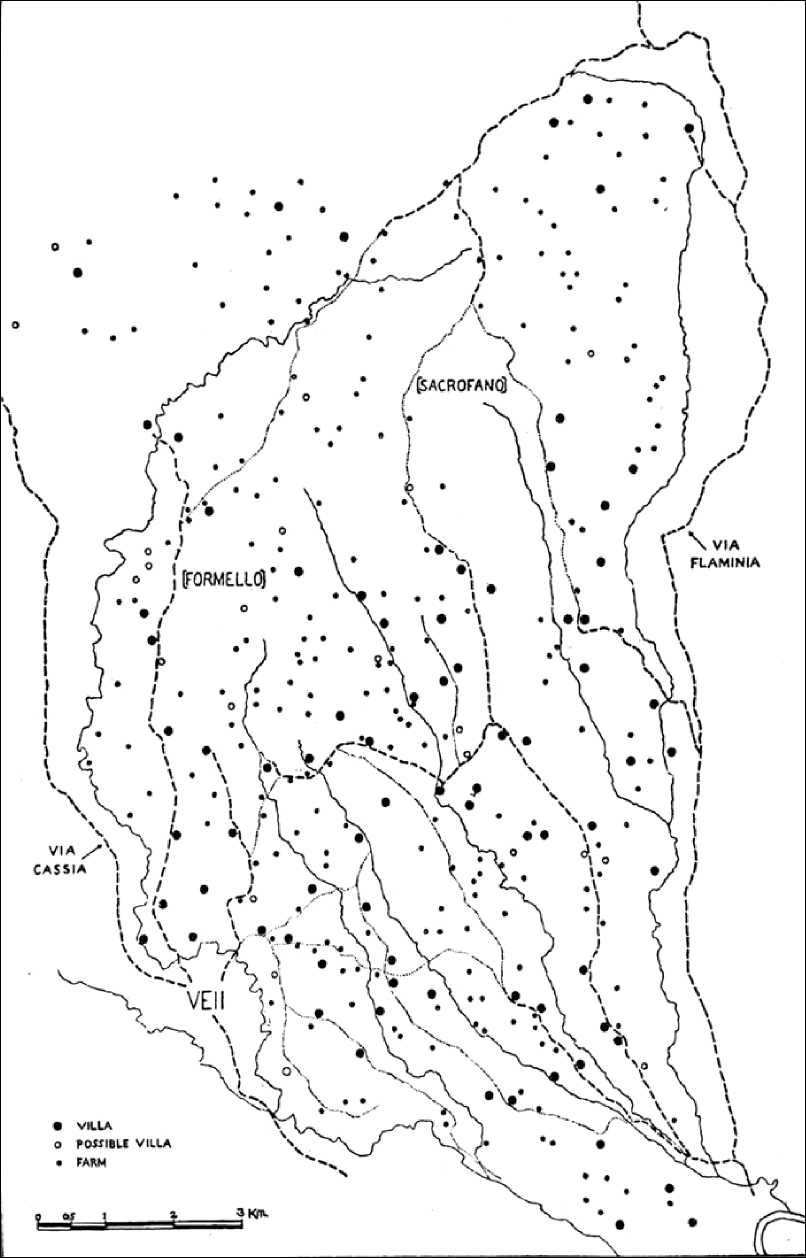

Учитывая изложенное, на упомянутый факт сосуществования виллы и мелкого земледельческого хозяйства можно взглянуть иначе. На данный момент нам достоверно известно, что виллы получили распространение именно во II в. до н. э. Например, на плане, демонстрирующем результаты археологических раскопок на Ager Veienatus (см. рисунок) 4, они представлены достаточно широко. На этом плане отмечены не участки, а хозяйственные комплексы. Это, однако, нисколько не должно нас смущать. При определении статуса хозяйственного комплекса (и размеров «сопровождавшей» его территории) археологи исходят из ряда признаков, таких как объемы хозяйственных помещений, площадь разброса археологических находок и т. п. 5

Действительно, размеры усадьбы, как правило, соответствовали размерам имения. Это подтверждает Катон: «Ita aedifices, ne villa fundum quaerat nec fundus villam» [Cato, De agr., III, 1]. О том же говорит Варрон [Var., De r. r., I, 11, 1].

Исходя из этого мы можем с уверенностью утверждать, что большинству отмеченных на плане вилл соответствует достаточно крупные земельные участки.

Соседство вилл и мелких хозяйств не говорит, однако, о том, что их сосуществова-

Расположение вилл и мелких хозяйств на северо-востоке Ager Veientanus, по Фридериксену [Frideriksen, 1971. P. 343]. Большими кружками отмечены виллы, малыми – мелкие хозяйства, сплошными линиями обозначены реки, пунктиром – дороги

ние было совершенно простым и безоблачным (хоть Катон и рекомендует «быть хорошим» по отношению к соседям [Cato, De agr., IV]). Для начала следует заметить, что вилл на плане не так уж мало. Обратим внимание на расположение вилл. Они находятся в основном вблизи рек и дорог, т. е. с хозяйственной точки зрения в самых выгодных местах. В той части, где дорог и рек больше, и они создают большое число пересечений, соответственно больше и вилл. Размещение большинства вилл здесь прямо соответствует тем рекомендациям, которые были даны Катоном 6 и Варроном [Var., De r. r. I, 16, 2; 16, 6] 7.

Уже в силу своего «стратегического» расположения, они давят на своих соседей – малые хозяйства, которые в большинстве своем расположены в удалении от наиболее важных объектов. Малые дороги, показанные на карте (понятно, что не все они были обнаружены в ходе раскопок), судя по всему, проходили по территории имений и контролировались владельцами вилл. Например, на территории имения Катона были такие дороги: «itinere, actu domini usioni recipitur» [Cato, De agr., CXLIX, 2]. Такого рода дороги служили в первую очередь для прогона скота. Закон 111 г. до н. э. упоминает о подобных тропах и дорогах, как об общественных [Lex agr., 26] 8. Скотопрогонные тропы как «publicae» отмечает и Варрон [Var., De r. r., II, 2, 9]. Вообще, прилагательное «publicus» означает принадлежность к общине, отнюдь не обязательно Риму, даже если в конечном счете описываемые местные отношения владения и пользования существовали на земле римского народа 9. Следует также отметить, что автор закона 111 г. до н. э., когда речь идет о собственности римского народа, отдельно это оговаривает («populi Romani») [Lex agr., 1; 3; 4; 6; 11; 13; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 25] 10. Конкретно для троп и дорог такого уточнения нет 11. Понятно, что осуществлять контроль над всеми «calles» в Италии Рим не мог. Важно отметить, что речь у Варрона идет не об одной дороге, а о множестве троп, по которым последовательно (от одной общины к другой) проходили стада от летних пастбищ к зимним 12. Таким образом, единственно верным может быть вывод, что речь идет (и в законе 111 г. до н. э., и у Варрона) о контроле местных общин над местными же путями передвижения скота.

Также из закона следует, что за прогон скота взималась плата вплоть до запрещения такого рода практики самим Lex agraria. Во всяком случае, ясно, что плата за прогон была обычным явлением. Если дорога проходила по ager privatus, то понятно, что деньги должны были отдаваться непосредственно хозяину земли.

В случае же с дорогами общин, закон 111 г. до н. э. свидетельствует [Lex agr., 26] 13, что плата взималась, среди прочего, в пользу откупщиков. Ясно, что крупные римские публиканы, «работавшие» на уровне взимания налогов с целых провинций, не могли откупать у каждой местной общины право на взимание платы за прогон через многочисленные тропы и короткие отрезки дорог, а тем более их контролировать 14.

сомнительно было бы и противопоставление ей ager privates, так как, в принципе, вся земля в провинции так или иначе принадлежала римскому народу. Кроме того, статус ager publicus в документе является условным – iudicamus [CIL, V, 7749, 24].

Выгоднее всего занимать эту нишу было местным зажиточным людям, членам тех же общин, в первую очередь тем, чьи усадьбы и участки непосредственно примыкали к таким путям. Этими откупщиками, вероятно, и являлись местные владельцы вилл. У них, таким образом, существовали реальные рычаги экономического давления на своих менее богатых и занимающих менее выгодное положение соседей. О том, насколько большое значение придавалось владельцами вилл этим путям, говорит то, что, даже сдавая в аренду земли, по которым они проходили, Катон оставлял дороги и тропинки себе [Cato, De agr., CXLIX, 2]. Уже в силу изложенного нельзя говорить о совершенно мирном сосуществовании виллы и мелкого хозяйства. Все тот же Катон в конфликтных ситуациях не стесняется захватывать в залог чужое имущество [Cato, De agr., CXLIX, 2; CL, 2].

Законодательные источники говорят нам о том, что нередко земля была предметом отъема [Lex agr., 10], причем с применением силы [Lex agr., 18]. Отъем мог осуществляться посредством некоего должностного лица [Lex agr., 10] 15, но это говорит только о механизме отъема. Силы, препятствующие функционированию малого хозяйства, до известной степени безлики. Законодатель вряд ли мог в терминах своей эпохи четко назвать ту социальную группу, которая являлась бы врагом мелких землевладельцев.

В поиске упоминаемых Аппианом «богатых», разоряющих «на земле» бедняков, можно обратить взгляд на всадников. После II Пунической войны число всадников росло. Об этом говорит увеличение числа всаднических центурий. Действительно, они становятся все более серьезной силой, привлечение которой на свою сторону теперь важно для всякого серьезного политика. Принадлежность к всадничеству означала в первую очередь богатство. В сущности – это определенный (и весьма высокий) уровень благосостояния.

Постараемся определить, из каких источников пополнялась данная категория населения. Следует учесть, что город и село неразрывно связаны (торговля в городах – это, во многом, торговля сельскохозяйственной продукцией), а если речь шла не о самых крупных городах, то сходств в хозяйственной деятельности города и села могло быть немало. Марк Порций Катон, сам представитель всаднического сословия, описывал в своем «De agricultura» поместья разного типа, в большей или меньшей степени, но связанные с городом. Об абсолютном единстве среды мы говорить, разумеется, не можем, однако и для живущего в городе состоятельного человека наличие поместий представляется важным. Захват земель после опустошений II Пунической войны представлял собой отнюдь не приход богатых из городов. У Аппиана, между прочим, прослеживается, что «богатые» захватывали новые земли, в то время, как у них имелись и старые [App., BC, 1, 7] 16.

В итоге сельская среда являлась основой формирования всех слоев италийского общества. Катон считает хозяина поместья земледельцем, возводя его деятельность к занятиям предков [Cato, De agr., Praef]. Вар-рон не единожды называет «земледельцами» тех, к кому обращен его трактат [Var., De r. r., I, 4, 1; I, 15; I, 20, 5]. Говоря об изучении хозяйственных отраслей, которые касаются либо «ad pastorem», либо «ad agricolam» [Var., De r. r., I, 2, 13], он подразумевает владельцев вилл. Тут же он рассуждает о древних пастухах и земледельцах, подразумевая преемственность [Var., De r. r., I, 2, 16]. В предисловии ко второй книге утверждается, что хозяин имения также должен выступать как «сolonus» и как «pas-tor» [Var., De r. r., II, Praef., 5]. Иначе говоря, даже в I в. до н. э. богатые землевладельцы продолжали считать себя в известной мере «земледельцами» и «пастухами», прямыми наследниками предков. Память о среде происхождения была свежа. Владельцы вилл I в. до н. э. могут быть «periti agricolae» – опытными земледельцами [Var., De r. r., I, 61].

В речи в защиту Секста Росция Америна от 80 г. до н. э. Цицерон выдвигает целую концепцию достоинства земледельца, а также почетности и благородства его труда. Земледельцем и сельским жителем – «agricola et rusticus» [Cic., Pro Sex. Roscio Amerino], он именует человека, принадлежавшего к более чем обеспеченной семье. Отец Секста Росция обладал состоянием, которое оценивалось в шесть миллионов сестерциев [Cic., Pro Sex. Roscio Amerino, 6]. Кроме того, Секст Росций Старший указывается Цицероном как весьма значительная фигура по родовитости, знатности и богатству даже за пределами муниципия [Cic., Pro Sex. Roscio Amerino, 15]. Это человек, связи которого простирались вплоть до тесного общения с наиболее знатными и могущественными родами Рима, такими как Ме-теллы, Сервилии и Сципионы 17.

При этом Секст Росций Младший жил в сельской местности и занимался тем, что Цицерон называл «возделыванием в поле» – («in agro colendo vixerit» [Cic., Pro Sex. Roscio Amerino, 39]. Понятно, что отец поручал сыну заниматься управлением своими поместьями, об этом прямо говорит Цицерон [Cic., Pro Sex. Roscio Amerino, 43]. Однако, как видим, эта деятельность все-таки рассматривается именно как труд земледельца. Для обозначения такой деятельности Цицерон неоднократно использует именно глагол «colere» 18 – «возделывать», т. е. речь идет о хорошем знании сельского хозяйства и близости хозяина к земле. Мы видим, что и в I в. до н. э. хозяйственная деятельность в сельской местности, даже представлявшая собой управление имением, в сознании римлян и италийцев вообще (в том числе элиты) не была четко отделена от непосредственного возделывания земли.

Занятие Росция Младшего именуется «мастерством» и «профессией» – «artifi-cium... et studium» [Cic. Pro Sex. Roscio Amerino, 49]. Цицерон, высмеивая обвинителя, назвавшего жизнь в деревне наказани- ем, подчеркивает почетность и благородство такого образа жизни. Понятно, что здесь сталкиваются различные взгляды, вполне соответствующие неспокойному периоду конца Республики, они отражают противоречия восприятия труда земледельца, характерные для этого этапа. В то время как Эру-ций мерит новыми мерками (для него привлекательной, судя по тому, как оппонирует ему Цицерон, кажется городская жизнь с ее благами), Цицерон апеллирует к еще свежим в памяти и даже в жизни традициям. Возвеличивая труд земледельца и жизнь в сельской местности, он указывает на то, что они далеки от страстей и тесно связаны с сознанием долга 19.

Действительно, аргументация Цицерона оказывается более весомой, чем его противника. Это обращение к знатным и влиятельным судьям-сенаторам нашло отклик и среди них. По словам оратора, многие желают воспитать своих сыновей домовитыми земледельцами, и он готов назвать таковых и из своей трибы и даже из своей «vicinia» (т. е. даже из более узкого круга) [Cic., Pro Sex. Roscio Amerino, 47]. В конце концов, Цицерон обращается к примерам древности, напоминая, что некогда в консулы, в высшие магистраты, люди призывались прямо «от сохи» [Cic., Pro Sex. Roscio Amerino, 50].

Таким образом, даже в обеспеченных и влиятельных семьях земледелие отнюдь не считалось чем-то зазорным, а, напротив, представлялось достойным занятием для человека высокого статуса. Зажиточные и даже высшие слои прекрасно помнили свое (порой недавнее) происхождение из сельской среды.

Сам Цицерон, получивший в наследство небольшое арпинское поместье, указывает, что его предки издревле обитали на этой земле – «meus paternus avitusque fundus Arpinas» [Сic., De leg. agr. III, 8], т. е. также недвусмысленно указывает на свое «земледельческое» происхождение.

Существует мнение, что для конца III – начала II в. до н. э. поместья «катоновского» типа, распространение которых предположительно и приводило к вытеснению с земли мелких владельцев, были новым явлением. Его придерживается и крупный отечественный антиковед В. И. Кузищин [1973. С. 55]. Не оспаривая этот тезис, следует обратить внимание на то, что аргументация, приводимая в его пользу В. И. Кузи-щиным, по логике своей смыкается с мыслью, что владельцами таких поместий становились преимущественно люди мало знакомые с сельским хозяйством (а значит, и слабо до того связанные с землей). Важнейшим доводом здесь становится подробность катоновского описания виллы, ее оборудования и т. п.

Возможно, строительство виллы в определенном смысле было чем-то новым для той эпохи. Однако если речь идет о ее оборудовании, сельскохозяйственном инвентаре, то нам придется сделать вывод и о том, что Катон предназначал свой трактат для новичков в сельском хозяйстве. Надо отметить, что подобная мысль имплицитно прослеживается у Кузищина. Поместьями у него обзаводятся в первую очередь представители высших кругов римского общества – «знать», «магнаты» [1973. С. 54, 57]. Другими словами, те, кто уже не в первом поколении оторвался от земли.

В структуре катоновского «Земледелия» обнаруживают свое присутствие разного рода документы, непосредственно связанные, видимо, с хозяйственной деятельностью самого автора. Таковыми, например, можно считать гл. 10 и 11.

Это попросту перечисления инвентаря. Подробность и точность, с которой они представлены (вплоть до ночного горшка [Сic., De leg. agr. III, 8], свидетельствуют не о том, что трактат предназначен для абсолютно некомпетентного хозяина-новичка, способного забыть о том, что ему нужна кровать, постель, ночной горшок и полотенце, а, скорее, о том, что перед нами описи имущества в реально существовавших имениях, принадлежавших Катону. Трудно предположить, что Катон с такой абсолютной точностью при его некоторой небрежности в подаче материала рассчитал необходимое и достаточное количество инвентаря в определенного вида хозяйстве для неопытного хозяина.

Катон не мог предвидеть всех условий какого-либо другого поместья, набор необходимого инвентаря в котором мог сильно отличаться, соответственно, он не стал писать и предполагать различные «вариации» инвентаря для различных условий, не стал он давать и примерных цифр с «люфтом», например «волов 2–3 пары». Катон пошел другим путем: он включил в трактат имевшиеся у него две описи имущества. Отсюда и точные размеры имений 20.

Кроме того, если бы Катон давал типовые, рассчитанные им наборы инвентаря, то при естественном различии инструментов, скота, персонала, непосредственно связанных с производственным процессом, а значит, зависящих от специализации имения, в них должны были бы полностью совпадать наборы вещей , предназначенных для удобств хозяина – так сказать «стандартный джентльменский набор». Но мы такого совпадения не видим. В 10-й главе упоминаются удобства для хозяина и, видимо, его семьи – «scamnum in cubiculo I, lectos loris subtentos IIII et lectos III» [Cato, De agr., X]. Имение же, к которому относится описанный в 11-й главе инвентарь, гораздо менее комфортабельно. Очевидно, оно посещалось Катоном намного реже и было менее обжитым 21.

Согласно Варрону, в хорошем хозяйстве должны быть заранее заготовленные описи инвентаря и всего оборудования. Это – залог сохранности имущества [Var. De r. r. I, 22, 6]. Отсюда понятно, что такие описи отнюдь не были редкостью в сельской хозяйственной практике.

Как видим, утверждение о том, что подробность данных инвентарных наборов – следствие того, что Катон писал свой трактат, заботясь о том, чтобы снабдить малоопытного хозяина максимально полной информацией, не находит подтверждения.

Особое внимание привлекают гл. 18–22, описывающие достаточно сложные механизмы, необходимые в хозяйстве. Рассмотрим гл. 20–22. Они призваны помочь при постройке трапета («trapetum») – мельницы для отделения мякоти маслин от косточек. С. И. Протасова в «технических» комментариях к тексту трактата заметила, что «Катон дает не описание трапета в собственном смысле, а лишь советы хозяину, как произвести покупку, сбор и регулировку трапета наиболее практичным способом. Самое устройство трапета предполагается известным читателю» [Сергеенко, Протасова, 1950. С. 155]. Трапет – действительно сложное устройство, которое вряд ли способен построить новичок, а текст Катона изобилует техническими терминами, доступными в первую очередь человеку искушенному, именно на него он и рассчитан. Катон рассказывает о том, как лучше устроить трапет, т. е. перед нами снова разновидность полезных советов , теперь уже технического характера, а не исчерпывающего руководства 22.

Как видим, представление о том, что сельское хозяйство было состоятельным хозяевам чуждо, не находит прямого подтверждения. Так называемые «богатые» (в том числе и всадники) продолжали на земле традицию предков, выходя из той же сельской среды (пусть и разного достатка), что и бедняки. Одним из свидетельств в пользу этого является скромность виллы, описываемой Катоном. В этом смысле мы можем говорить именно о социально-экономическом расслоении массы земледельческого населения Италии.

Подтверждают эту мысль и отношения владельцев вилл с местными соседскими территориальными общинами 23. В настоящее время уже нельзя сомневаться в общинном характере сельского «соседства» («vicinia»). Е. М. Штаерман замечает, что

Цицерон ставит обязанности, связанные с сельскими работами, по отношению к «соседям» («vicinum citius adiuveris» – «соседу скорее поможешь» [Cic., De off., I, 18]) не ниже обязанностей по отношению к ближайшим родственникам (а по сути – даже выше) [Штаерман, 1974. С. 45]. Замечание Цицерона, однако, означает еще и то, что крупный обеспеченный землевладелец еще даже в I в. до н. э. сам являлся членом сельской общины и был в значительной мере связан ее порядками. Сам Цицерон говорит об уважении к земледельческому труду и наследственности такого труда именно в своей «vicinia» [Cic., Pro Sex. Roscio Amerino, 47]. Среди рекомендаций, которые Катон дает покупателю имения [Cato, De agr., I], есть и такая: «Caveto alienam disciplinam temere contemnas» 24 [Cato, De agr., I, 4]. Здесь речь идет о порядках и организации местной общины, в которую с приобретением имения вступает покупатель.

В другом месте у Катона есть яркое описание взаимных обязанностей между общинниками (одним из которых является он сам) [Cato, De agr., IV]. Это: взаимовыручка в случае нужды, защита, помощь в строительстве, работе, транспорте, а также помощь строительным материалом. Здесь уместно отметить, что в случае с последним («materia») речь идет, скорее всего, о выделении из общинного фонда строительного леса, располагающегося на неразделенных полях для совместного выпаса 25.

Рабы Катона в обязательном порядке выполняют общественные работы – «opus publicum effecisse» [Cato, De agr., II, 2] на благо сельского сообщества 26. Раздоры решает местный посредник («viri boni arbitratu resolvetur» [Cato, De agr., CXLIX, 2]) – видимо, человек уважаемый в общине и вы- полняющий в ней некие организаторские функции.

Таким образом, сосуществование среднего поместья и мелкого земледельческого хозяйства во II в. до н. э. не означает, что это сосуществование не несло в себе противоречий и противостояния различных хозяйственных типов. Среди полученных результатов особого внимания заслуживает то, что хозяин виллы сам являлся членом сельской общины. Как владельцы мелких участков, так и владельцы вилл могли происходить из одного социального круга. На этом основании можно поставить вопрос о том, насколько для понимания «аграрной проблемы» важны процессы постепенного экономического расслоения, происходившие в сельской среде. Дальнейшая разработка предлагаемого в статье подхода может помочь в решении противоречия между литературной традицией и археологическими данными.

Список литературы Социальное происхождение владельцев италийских вилл в свете аграрной проблемы II в. до н. э

- Аграрный закон 111 г. до н. э. Начало / Предисл., лат. текст, критический аппарат О. Сакки; рус. пер. и примеч. Т. Г. Мякина // Древнее право. 2006а. № 1 (17). С. 224-273.

- Аграрный закон 111 г. до н. э. Окончание / Лат. текст, критический аппарат О. Сакки; рус. пер. и примеч. Т. Г. Мякина // Древнее право. 2006б. № 2 (18). С. 242-275.

- Кофанов Л. Л. Государственные контракты в римском республиканском публичном праве // Древнее право. 2006. № 2 (18). С. 44-72.

- Кузищин В. И. Римское рабовладельческое поместье. II в. до н. э. - I в. н. э. М., 1973. 256 с.

- Мякин Т. Г. Судебный закон Гая Семпрония Гракха: текст и комментарий. Новосибирск, 2006. C. 55-80.

- Сергеенко М. Е., Протасова С. И. Комментарий // Катон М. П. Земледелие. М., 1950. C. 124-215.

- Штаерман Е. М. Римская собственность на землю // Вестник древней истории. 1974. № 3. С. 34-68.

- Corpus Inscriptionum Latinarum / Ed. by Th. Mommsen. Berolini, 1977. Vol. 5. Pars 2. 1418 p.

- Gaultieri M. Lucanian Landscapes in the Age of ‘Romanization' (Third to First Centuries BC): Two Case Studies // People, Land, and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC - AD 14. Mnemosyne. Supplements. Leiden, 2008. Vol. 303. P. 387-413.

- Frideriksen M. W. The Contribution of Archaelogy to the Agrarian Problem in the Gracchan Period // Dialoghi di archeologia. Rivista quadrimestrale d. da R. B. Bandinelli. Anno IV-V. № 2-3. Milano, 1971. P. 331-357.

- Kron J. G. The Much Maligned Peasant. Comparative Perspectives on the Productivity of the Small Farmer in Classical Antiquity // People, Land, and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC - AD Mnemosyne. Supplements. Leiden, 2008. Vol. 303. P. 71-119.

- Ligt L. de. Poverty and Demography: the Case of the Gracchan Land Reforms // Mnemosyne. Leiden, 2004. Vol. 57. Fasc. 6. P. 725-757.

- Lo Cascio E. Roman Census Figures and Property Qualification // People, Land, and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC - AD 14. Mnemosyne. Supplements. Leiden, 2008. Vol. 303. P. 239-256.

- M. Porci Catonis de Agri Cultura Liber / Ed. by G. Goetz. Lipsiae, 1922. 76 p.

- M. Terrenti Varronis Rerum Rusticarum Libri Tres / Ed. by H. Keil. Lipsiae, 1889. 173 p.

- M. Tullii Ciceronis de Officiis Libri Tres / apud. C. Heusingero. Brunsvigae, 1838. 528 p.

- M. Tullii Ciceronis Orationes Tres de Lege Agraria / apud. F. Duemmlerum. Berolini, 1861. 220 p.

- M. Tullii Ciceronis pro Sexto Roscio Amerino Oratio / Ed. by G. Büchner. Lipsiae, 1835. 346 p.

- Rathbone D. Poor Peasants and Silent Sherds // People, Land, and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC - AD 14. Mnemosyne. Supplements. Leiden, 2008. Vol. 303. P. 305-332.

- Roselaar S. T. Public Land in the Roman Republic. A Social and Economic History of Ager Publicus in Italy, 369-89 BC. Oxford, 2010. 360 p.

- Sereni E. Comunità rurali nell’Italia antica. Roma, 1955. 646 p.

- Scheidel W. Roman Population Size: the Logic of the Debate // People, Land, and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC - AD 14. Mnemosyne. Supplements. Leiden, 2008. Vol. 303. P. 18-70.

- Witcher R. Regional Field Survey and the Demography of Roman Italy // People, Land, and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC - AD Mnemosyne. Supplements. Leiden, 2008. Vol. 303. P. 274-281.