Социальное самочувствие в условиях коронакризиса: кто принял основной удар?

Автор: Логинов Д.М.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Качество и условия жизни населения

Статья в выпуске: 3 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

На материалах репрезентативного социологического опроса, проведённого Институтом социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ИНСАП РАНХиГС) в марте 2021 г., рассмотрены социально-экономические трудности, с которыми столкнулись различные группы российского населения в течение первого года пандемии. Выявлено, что кризисные явления повлияли на различные аспекты жизнедеятельности разных групп населения. Так, негативный тренд материальной обеспеченности в наибольшей мере был распространён в средневозрастной когорте, а также среди работающих, занимающих низшие должностные позиции. Обращение к практике потребительской экономии, крайне незначительно дифференцированное по демографическим группам, в максимальной степени (более 80%) относится к тем, кто имеет низкий материальный статус и существенную долговую нагрузку. С разнообразными проблемами в сфере занятости, вызванными особенностями кризисного контекста, столкнулись две трети работающих, в наибольшей мере - представители управленческого звена. Массовый переход на дистанционный формат занятости, ставший успешным в качестве ситуативного адаптационного механизма, оказался сопряжён со снижением продуктивности и комфорта выполнения трудового функционала. С изменениями привычных рекреационно-досуговых практик столкнулись более половины россиян, в том числе 23% - в значительной степени. Наиболее остро соответствующие изменения воспринимаются женщинами, представителями молодой когорты и жителями мегаполисов. Рассматриваемый период характеризуется существенной негативной динамикой межличностного доверия за пределами «близкого круга» во всех социально-демографических группах населения. Социальные взаимодействия россиян в значительной мере развиты в составе «ближнего круга» общения, в первую очередь - родственного; уровень доверия и надежды на получение помощи в случае необходимости от государственных и общественных институтов существенно ниже. Представители наименее ресурсообеспеченных групп населения демонстрируют суженный уровень включённости в сети потенциальной социальной поддержки, что дополнительно ограничивает адаптационные возможности уязвимых слоёв общества.

Население, социально-экономическая адаптация, качество жизни, covid-19, рынок труда, рекреационные практики, социальные взаимодействия

Короткий адрес: https://sciup.org/143180787

IDR: 143180787 | DOI: 10.19181/population.2023.26.3.8

Текст научной статьи Социальное самочувствие в условиях коронакризиса: кто принял основной удар?

Начало 2020-х гг. стало для российского населения периодом многоаспектной нестабильности, вызванной пандемией коронавируса и административными мерами ограничений социальной и экономической активности. Результаты исследований, реализованных в период активной фазы эпидемиологического неблагополучия, подтверждают кризисный характер социально-экономического контекста и разнообразие издержек, с которыми столкнулось российское население. Большинство россиян были склонны оценивать ситуацию в стране как неблагополучную, уровень их неуверенности в своём будущем достигал высоких значений [1; 2], прокрастинация и психическая напряжённость стали устойчивым фоном повседневной жизни [3], а показатели социального оптимизма имели заниженный характер [4]. При этом с течением времени чувство опасности в условиях достаточно длительного периода пандемии субъективно ослабилось. Одним из базовых ощущений безопасности выступает возможность сохранять социальную активность, которая оказалась ограниченной введением жёстких ограничительных мер [5]. Существенный уровень негатива отмечался вследствие необходимости соблюдения режима «самоизоляции» [6]. На рынке труда в условиях пандемии также произошли заметные изменения. В ходе исследований выявлены массовые проблемы, связанные с потерей работы и вынужденными отпусками части занятых, при этом с какими-либо изменениями в условиях труда столкнулись большинство российских работников [7–9]. Существенной проблемой является сохранение приемлемого уровня жизни и материального благополучия. Представители массовых групп населения в условиях пандемии фиксировали снижение собственных финансовых возможностей, что стимулировало оптимизацию потребительских расходов [10; 11].

Сегодня, в период стабилизации эпидемиологической обстановки, представля- ется актуальным углублённое рассмотрение социально-экономических процессов, происходивших в стрессовых условиях первого года коронавирусной пандемии. Предлагаемое исследование посвящено выявлению групп российского общества, которые оказались в наибольшей мере подвержены рискам неблагополучия, приняв на себя «удар» снижения уровня и качества жизни в рассматриваемых условиях. Эмпирической базой исследования выступают данные социологического опроса, реализованного ИНСАП РАНХиГС весной 2021 года 1. Опросная выборка репрезентирует взрослое население страны и позволяет рассмотреть особенности жизнедеятельности россиян в течение «года пандемии» в разрезе социально-демографических групп, с выявлением тех из них, которые столкнулись с наибольшими трудностями.

Динамика материальной обеспеченности и потребительских возможностей

По итогам года, прожитого в условиях эпидемиологического неблагополучия, более трети (38%) опрошенных россиян заявили об ухудшении уровня собственного материального положения; об обратной ситуации —только 12%. Отмеченная тенденция характеризует представителей всех демографических групп российского общества. При этом молодёжная когорта (в возрасте до 35 лет) представляется более благополучной, поскольку в её составе 20% отметили улучшение материальной обеспеченности. С максимальными трудностями столкнулись россияне, находящиеся в воз- расте 35–54 лет: среди данной когорты ухудшение материального статуса отметили 42% респондентов. Представители старшей группы в условиях эпидемиологической нестабильности и массовых ограничений подтверждают статус самого стабильного сегмента, в составе которого неизменность материального статуса характеризует более 55% опрошенных.

Социально-экономической характеристикой, существенно дифференцирующей российское население по актуализации как рисков снижения материальной обеспеченности, так и возможностей его повышения в рассматриваемых условиях, выступает статус занятости. Работающие, занимающие высокие должностные позиции, заметно чаще отмечают улучшение своего благосостояния (табл. 1).

Таблица 1

Динамика материального положения в течение «года пандемии» по статусу занятости, % по строке

Table 1

Dynamics of financial well-being while the «pandemic year» by employment status, % by line

|

Статус занятости |

Динамика материального положения |

||

|

Ухудшилось |

Не изменилось |

Улучшилось |

|

|

Руководители |

34,1 |

46,3 |

19,6 |

|

Специалисты высшей квалификации |

32,5 |

49,5 |

18,0 |

|

Специалисты средней квалификации, рядовые работники торговли и сферы услуг |

36,7 |

49,6 |

13,7 |

|

Рабочие |

39,9 |

47,5 |

12,6 |

|

Не занятые |

39,1 |

53,1 |

7,8 |

|

В целом |

37,6 |

50,8 |

11,6 |

Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса россиян ИНСАП РАНХиГС.

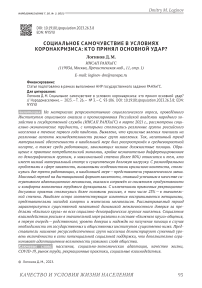

Рис. 1. Социально-демографические группы, в которых максимизирована практика потребительской экономии в период коронавируса, %

Fig. 1. Socio-demographic groups in which the practice of consumer saving was maximized in the coronavirus period, %

Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса россиян ИНСАП РАНХиГ.

В условиях новых эпидемиологических и социально-экономических рисков, а также снижения уровня определённости жизненных перспектив, россиянами оказалась массово актуализирована модель потребительской экономии. О том, что в течение предшествующего года экономили, в том числе отказываясь от приобретения каких-либо ранее привычных товаров и услуг, а также заменяя их сравнительно дешёвыми аналогами, заявили почти две трети опрошенных.

Обращение к практике снижения потребительских затрат крайне незначительно дифференцировано по демографическим группам, но несколько чаще об этом заявляли женщины, жители малых городов и представители средневозрастной когорты (рис. 1).

Необходимость потребительской экономии в кризисных условиях в наибольшей степени определяется уровнем и динамикой материального положения, при этом даже среди представителей группы относительно благополучных (чей материальный статус характеризуется как средний или выше среднего) необходимость сокращения расходов была актуальной для 35% опрошенных. Крайне значительное влияние на воспроизводство практик экономии оказывает уровень имеющейся долговой нагрузки: высокое кредитное обременение сопряжено с соответствующей потребительской моделью в 85% случаях, тогда как при отсутствии долговой нагрузки экономящими оказались 55% опрошенных.

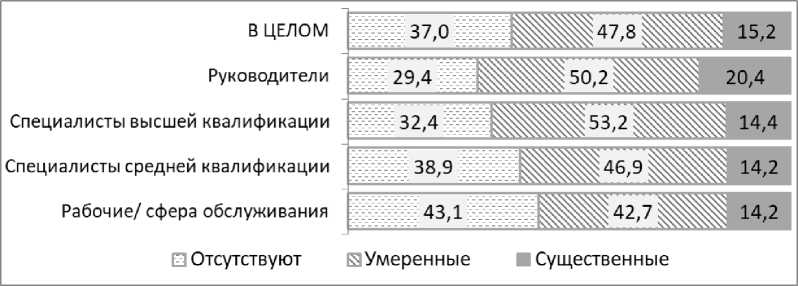

Проблемы на рынке труда

Реализация ограничительных мер в отношении экономической и социальной активности в период пандемии значительно повлияла на положение различных групп населения на рынке труда. По истечении года, прожитого в условиях эпидемиологического неблагополучия, только 37% занятых заявили о том, что при выполнении рабочих задач не столкнулись ни с какими сложностями, свя- занными с этими условиями. Для около половины опрошенных соответствующие сложности носили умеренный характер, а для 15% они оказались крайне существенными.

Отмеченные затруднения в сфере занятости в равномерной степени характеризуют представителей различных возрастных групп работников, при этом мужчины в большей мере включены в «зону полярных ответов», соответствующую как отсутствию влияния внешних условий на процесс и результат выполняемой работы, так и существенному влиянию изменившейся в ходе пандемии обстановки. Рынок труда сельских населённых пунктов предсказуемо оказался более устойчивым к вызовам пандемии: городские жители чаще указывали на существенное влияние эпидемиологической обстановки и в меньшей степени заявляли об отсутствии каких-либо сложностей.

Фактором, в наибольшей мере определяющим влияние пандемии на трудовые позиции россиян, выступает категория занятости. Наличие существенных сложностей в максимальной степени характеризует мнения руководящего звена. При переходе к каждой нижестоящей группе (с точки зрения профессиональных компетенций, уровня выполняемой работы и широты полномочий) также значительно увеличивается распространённость ответов об отсутствии влияния эпидемиологических рисков и административных ограничений на выполняемые рабочие процессы (рис. 2).

Владельцы собственного бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые представляют собой сегмент трудового рынка, для которого риски в условиях пандемии оказались наиболее высоки. Около 60% опрошенных, имеющих такой статус занятости, заявили, что в рассматриваемый период ощущали потребность в сфокусированной государственной поддержке, в том числе четверть отнесли себя к остро нуждающимся в подобной помощи. При этом получили сколь-либо значимую помощь со стороны государственных органов только 18% представителей предпринимательского сообщества. Таким образом, мы можем говорить о том, что предпринимательский сегмент рынка труда выступал мас- совым реципиентом поддержки в условиях кризиса, однако масштабы предпринятых государством мер оказались значительно рассогласованы с объёмом соответствующих потребностей и ожиданий.

Рис. 2. Наличие сложностей, вызванных ситуацией пандемии, с точки зрения выполняемой работы, по категориям занятых, %

Fig. 2. Existence of difficulties caused by the pandemic situation, in terms of work performed, by employment category, %

Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса россиян ИНСАП РАНХиГС.

Лишь около 3% участников исследования, имевших трудовую занятость до начала пандемии, отнесли себя к не имеющим работы и находящимся в её поиске спустя год эпидемиологического неблагополучия. При этом в сложившихся условиях массовой практикой оказалась трудовая мобильность, в том числе вынужденная. В течение рассматриваемого года 13% занятых сменили работу, и в более чем 40% случаев это было вызвано негативными факторами: прекращение деятельности организации; разрыв трудовых отношений по инициативе работодателя; ухудшение условий труда. По собственной инициативе, стремясь найти новое место работы при отсутствии негативных изменений на предшествующем, в период пандемии наиболее часто меняли работу занятые с высоким должностным статусом (руководители и специалисты высшей квалификации). Среди специалистов средней квалификации и рабочих смена работы по собственной инициативе происходила лишь в трети случаев, и представители этих групп чаще руководителей и специалистов демонстрировали вынужденные трудовые перемещения.

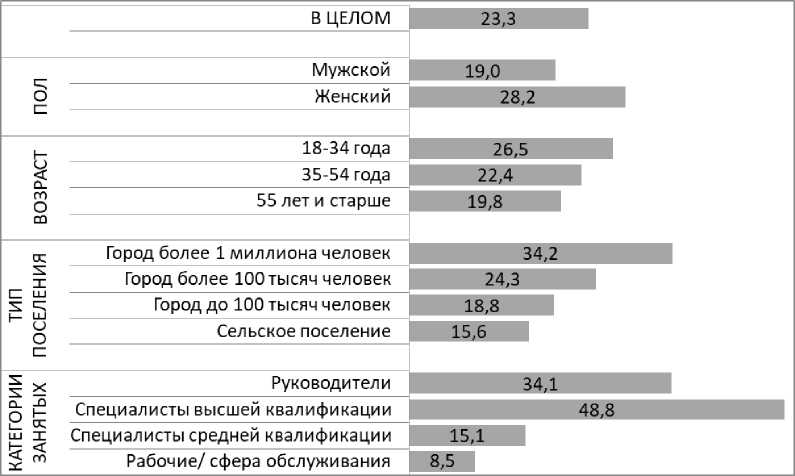

Важной формой адаптации рынка труда к ситуации ограничительных мер выступил переход части занятых на дистанционный режим работы. С учётом специфики различных сегментов трудового рынка, подобный формат занятости оказался возможен лишь для части работников. Как показывают данные (рис. 3), опыт дистанционной работы на протяжении первого года пандемии получили около четверти опрошенных. В наименьшей мере подобный адаптационный переход совершили мужчины, работающие старшего возраста, жители сельских поселений и малых городов, а также занимающие невысокие квалификационные позиции.

Рис. 3. Переход на дистанционную занятость в период пандемии по группам работников, %

Fig. 3. Shift to remote employment in the pandemic by occupational groups, % Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса россиян ИНСАП РАНХиГС.

При всей важности ситуативной смены формата занятости на дистанционный (что позволило сохранить возможность выполнения трудовых функций и получения доходов для значительной части российских работников в условиях пандемии) более 30% опрошенных указали на снижение качества необходимых в ходе выполнения трудового функционала коммуникаций, эмоционального комфорта в ходе выполнения работы, а также её общей эффективности. Положительные изменения, произошедшие в результате перехода на дистанционный формат, зафиксировали кратно меньшие группы работающих, при этом наибольшая доля позитивных оценок (17%) характеризует эмоциональный комфорт, связанный с процессом трудовой деятельности.

Большинство опрошенных (53%) характеризуют достигнутые к весне 2021 г. трудовые позиции как «скорее удовлетворительные», а каждый третий склоняется к однозначно позитивной оценке имеющейся работы. Столь заметный «позитив- ный вектор» может объясняться тем, что для значительных групп населения безусловной ценностью является любая оплачиваемая работа. В сравнительно уязвимом положении с точки зрения восприятия имеющихся трудовых позиций в период пандемии находились рабочие, занятые в сфере обслуживания и женщины.

Досуг и рекреация в условиях пандемии

Внешние ограничения и реализация са-моограничительного поведения в условиях пандемии сужали возможности досуговых практик массовых групп россиян. Результаты исследования позволяют оценить содержание и динамику воспроизводства соответствующих практик в контексте трёх направлений досуга: посещения учреждений организованного досуга, выездов на природу и встреч с представителями родственно-дружеского круга (табл. 2).

Таблица 2

Практики досугового времяпрепровождения в условиях пандемии и их изменения по сравнению с допандемийным периодом, % по строке

Table 2

Recreational practices in the pandemic conditions and their changes compared to the pre-endemic period, % by line

|

Практики досугового времяпрепровождения |

Частота воспроизводства (в скобках приведён уровень изменений по сравнению с допандемийным периодом по ретроспективной оценке респондентов, п.п.) |

||

|

Регулярно |

Время от времени |

Практически никогда |

|

|

Посещение учреждений организованного досуга (кино, концерты, музеи, театры) |

3,2 (-18,2) |

27,9 (-21,2) |

68,9 (+39,4) |

|

Выезды на природу |

10,3 (-22,8) |

30,3 (-9,8) |

59,4 (+32,6) |

|

Встречи с друзьями и проживающими отдельно родственниками |

23,2 (–26,1) |

62,6 (+17,0) |

14,2 (+9,1) |

Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса россиян ИНСАП РАНХиГС, 3569 респондентов, март 2021 года.

При масштабности сокращения разнообразной активности времяпровождения, связанного с социальными контактами, надо отметить, что наиболее массовые перетоки в отношении выездных мероприятий отмечены как от регулярной, так и от периодической активности — к её отсутствию, тогда как встречи с друзьями и родственниками скорее смещаются от регулярного общения к периодическому.

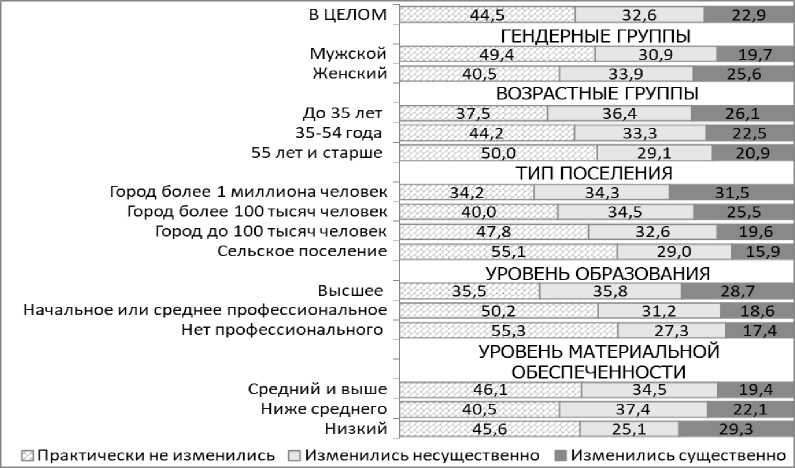

Рассмотрим субъективное восприятие россиянами значимости изменений, произошедших в практиках проведения досуга в период пандемии (рис. 4).

Рис. 4. Субъективное восприятие изменений в практиках проведения досуга в период пандемии, по сравнению с привычными ранее, %

Fig. 4. Subjective perception of changes in leisure practices in the pandemic period compared to habitual practices earlier, %

Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса россиян ИНСАП РАНХиГС.

Об отсутствии серьёзных изменений в новых условиях заявили менее половины опрошенных, а для 23% вынужденные коррективы рекреационно-досугового поведения воспринимаются существенными. Наиболее остро воспринимаются изменения женщинами, молодыми людьми до 35 лет и жителями мегаполисов. В разрезе образовательных групп существенно отличаются оценки россиян, имеющих высшее образование.

Влияние материального статуса на сохранение рекреационно-досуговых поведенческих паттернов двойственно. С одной стороны, имеющие сравнительно высокий уровень материальной обеспеченности понесли большие издержки вследствие ограничений ранее доступных платных форм проведения свободного времени. С другой, ресурсная обеспеченность позволяла представителям материально благополучных групп частично замещать недоступные в условиях пандемии формы досуга субъективно равнозначными, что микширует восприятие потерь в образе жизни. В результате, как показывают данные исследования, отсутствие значимых изменений в практиках досугового времяпрепровождения характеризует почти равные доли полярных групп материального статуса (около 46% в каждой), при этом существенные изменения отмечают 19% представителей наиболее благополучной группы и 29% — наименее благополучной.

Отношения доверия и социальные взаимодействия

Эмоциональный комфорт и социальное самочувствие людей в значительной мере определяются уровнем межличностного и институционального доверия, сформировавшимся в обществе. В условиях нестабильности особую важность также приобретает ресурсная функция имеющейся структуры социальных взаимодействий с точки зрения возможностей получения помощи и поддержки. Результаты исследования иллюстрируют высокий уровень межличностного доверия россиян в системе персонифицированных коммуникаций. О том, что они доверяют или скорее доверяют родственникам, заявили 89% опрошенных, друзьям — 80%. При этом в отношении дружеского круга отмечается дифференциация по образовательным группам: в группе имеющих высшее образование доля положительных оценок доверия составляет 86%, а среди обладающих минимальным образовательным потенциалом — 74%.

В отношении доверия государственным институтам респондентам было предложено оценить здравоохранительную сферу (являющуюся особенно важной в условиях пандемии) и систему правоохранительных органов. В обоих случаях положительные характеристики высказали менее половины опрошенных: о доверии государственной медицине заявили 39% респондентов, органам правопорядка — 42%. Распределения соответствующих оценок в первую очередь зависят от уровня материального положения и его динамики в условиях эпидемиологического неблагополучия. В группах самооценки материального положения как выше среднего, а также позитивной динамики материального статуса, отмечено доверие государственной медицине и органам правопорядка на уровне, превышающем половину опрошенных. Среди тех, кто почувствовал существенное снижение доходов, государственной медицине склонны выражать недоверие 71% опрошенных, а органам правопорядка — 68%.

Федеральным средствам массовой информации доверяют 25% опрошенных, участникам интернет-сообществ — 9%. Восприятие этих информационных каналов в значительной мере зависит от возраста россиян — это единственная зона доверия, где на оценки влияют демографические факторы. Представители группы старшего возраста в существенно большей степени, чем представители молодых когорт, доверяют федеральным СМИ. При этом молодые люди демонстрируют больший уровень доверия участникам сетевых сообществ, по сравнению с представителями средневозрастных и, особенно, старших групп.

В период пандемии произошли изменения межличностного доверия за пределами «ближнего круга» общения. При этом доля тех, кто отметил, что стал меньше до- верять людям, существенно больше (19%), чем тех, у кого уровень доверия повысился (всего 2%). Негативная динамика доверия наблюдается во всех группах россиян, вне зависимости от социально-демографических характеристик и материального статуса (табл. 3).

Таблица 3

Динамика доверия людям, не входящим в состав «ближнего круга», в период года, прожитого в условиях коронавирусной пандемии, % по строке

Table 3

Dynamics of trust to people who are not part of the «close circle» while a year lived in conditions of the coronavirus pandemic, % by line

|

Группы |

Динамика доверия |

||

|

Стали больше доверять |

Стали меньше доверять |

Не изменилось |

|

|

В целом |

2,1 |

19,1 |

78,8 |

|

Возраст |

|||

|

До 35 лет |

3,3 |

20,9 |

75,8 |

|

35–54 года |

2,0 |

18,4 |

79,6 |

|

55 лет и старше |

1,4 |

18,2 |

80,4 |

|

Образование |

|||

|

Высшее |

1,9 |

17,7 |

80,4 |

|

Начальное или среднее профессиональное |

1,9 |

19,9 |

78,2 |

|

Нет профессионального |

3,5 |

20,7 |

75,8 |

|

Уровень материальной обеспеченности |

|||

|

Выше среднего |

4,8 |

10,5 |

84,7 |

|

Средний |

1,9 |

16,1 |

82,0 |

|

Ниже среднего |

1,9 |

21,5 |

76,6 |

|

Низкий |

1,7 |

26,8 |

71,5 |

Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса россиян ИНСАП РАНХиГС.

Важной характеристикой системы социальных взаимодействий является её ресурсная значимость, выраженная в возможностях обратиться за получением помощи в случае подобной необходимости. Рассмотрим уровень и дифференциацию включённости россиян в структуру межличностных и институциональных отношений, имеющих, в субъективном восприятии представителей различных общественных групп, потенциальную ресурсную значимость.

Около 75% опрошенных полагают, что могут рассчитывать на помощь со стороны проживающих отдельно родственни- ков, 57% — друзей, 34% — коллег. Государственные структуры и общественные объединения представляются россиянам кардинально менее перспективными: лишь каждый пятый из опрошенных полагает, что имеет возможность получения значимой помощи от государственных органов и 11% — от общественных организаций. Минимальный уровень ожиданий возлагается россиянами на участников интер-нет-сообществ, возможности обращения к которым могут быть результативными по мнению лишь 3% респондентов.

Суммирование количества субъектных групп (из шести выделенных в исследова- нии и обозначенных выше), воспринимаемых россиянами в качестве потенциальных акторов помощи и поддержки, позволяет определить уровень субъектной широты воспринимаемых потенциальными ресурсных доноров (рис. 5): группа низких социальных возможностей, составляющая 16% опрошенных, характеризуется отсутствием субъектов; группа с пониженными социальными возможностями, составляющая менее четверти россиян, выделе- на на основе наличия единственной субъектной группы; две практически равные группы (около 25% в каждой) обладают средними и расширенными социальными возможностями, отмечая потенциал, соответственно, двух и трёх субъектных групп; группа высоких социальных возможностей (наличие шансов результативного обращения к представителям четырёх и более общественных подсистем) составляет 11% россиян.

|

В ЦЕЛОМ |

15,8 22,6 25,8 24,5 11,3 |

|

Мужской Женский |

ГЕНДЕРНЫЕ ГРУППЫ 15,8 19,0 25,8 26,4 13,0 15,7 25,5 25,8 23,1 9,9 |

|

До 35 лет 35-54 года 55 лет и старше |

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 9,8 14,5 26,0 33,5 16,2 15,6 20,7 25,3 26,0 12,4 20,3 30,5 26,1 16,5 6,6 |

|

Нет высшего Есть высшее |

НАЛИЧИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 18,2 24,2 24,7 22,7 10,2 12,5 20,6 27,0 27,1 12,8 |

|

Выше среднего / высокий Среднее Ниже среднего Низкий |

УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 8,3 13,0 22,4 34,6 21,7 12,5 19,9 26,3 27,1 14,2 18,2 25,5 26,0 22,2 8,1 23,3 29,7 25,2 17,2 4,6 |

□ Низкий С Пониженный Средний ■Расширенный ИВысокий

(О субъектов) (1 субъект) (2 субъекта) (3 субъекта) (4-6 субъектов)

Рис. 5. Уровень потенциально ресурсных социальных взаимодействий (число субъектных групп, воспринимаемых субъектами предоставления помощи и поддержки в случае необходимости), %

Fig. 5. The level of potential resource social interactions (number of subjective groups perceived by providers of assistance and support), %

Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса россиян ИНСАП РАНХиГС.

Полученные данные свидетельствуют о том, что широта перспектив получения помощи от различных субъектов и институций существенно варьируется среди представителей различных групп общества. Крайне значительно влияет возраст: с его повышением круг потенциально полезных социальных контактов значимо сужается. Если в группе до 35 лет уровень потенциально ресурсных взаимодействий, превышающий среднее значение, относится к почти половине опрошенных, то в возрасте 55 лет и старше подобный уровень имеют лишь менее четверти. Несколько большие социальные возможности характеризуют россиян, имеющих высокий образовательный статус. Важно отметить масштабы влияния материального фактора: при переходе к каждой нижестоящей группе материальной обеспеченности ресурсный потенциал общественных взаимодействий снижается, что ограничивает адаптационные перспективы наиболее уязвимых слоёв населения.

Основные выводы

Период пандемии, который обусловил ограничения экономической и социальной активности, оказался сопряжён для большинства россиян со значительными издержками. При этом разнообразие негативных трендов привело и к разнообразию социальных групп, в которых они сконцентрировались. Около трети российского населения по истечении года эпидемиологического неблагополучия отметили негативную динамику собственного финансового положения. Рост материального статуса, характеризующий немногочисленный сегмент населения — около 12%, чаще всего отмечается среди представителей двух групп: наиболее молодых, для которых динамика определяется «низкой базой» предшествующих периодов, а также тех, кто занимает привилегированные позиции на трудовой рынке. Наиболее пострадавшими с точки зрения динамики располагаемых доходов в период пандемии оказались россияне, имеющие дефицит материальных возможностей, а в контексте демографической дифференциации— представители средневозрастной когорты. По понятным причинам, низкий материальный статус и наличие существенной долговой нагрузки стимулировали обращение к практикам потребительской экономии, которые в рассматриваемый год актуализировали около двух третей российского общества.

Большинство занятых столкнулись с трудностями, вызванными эпидемиологической обстановкой и административными ограничениями, при выполнении рабочих задач, а для 15% такие сложности оказались крайне значительными. Наличие проблем в этой сфере в наибольшей мере характерно для руководящего звена предприятий и ор- ганизаций. Предпринимательский сегмент рынка труда выступал активным реципиентом поддержки в условиях кризиса, однако масштабы соответствующих мер оказались далеки от их ожиданий и потребностей. Переход на дистанционный формат занятости был массовым и действенным механизмом адаптации к изменившимся условиям, однако в подавляющем большинстве случаев оказался сопряжённым со снижением эффективности работы и комфортности её выполнения.

Неблагоприятные изменения привели к значительным ограничениям воспроизводства привычных рекреационно-досуговых практик населения. В течение «года пандемии» более половины россиян оказались вынуждены корректировать поведенческие модели в сфере досуга и отдыха, в том числе для 23% соответствующие изменения оказались крайне существенными. Наиболее остро эта ситуация была воспринята представителями молодой когорты и жителями мегаполисов, традиционно демонстрирующими высокую жизненную активность.

Социальное доверие и социальные взаимодействия россиян в значительной мере развиты в составе «ближнего круга» общения, в первую очередь — родственного. При переходе от межличностных систем взаимоотношений к взаимодействиям с социальными институтами уровень доверия и надежды на получение помощи кратно сокращаются. В период пандемии произошли динамичные негативные изменения межличностного доверия за пределами «ближнего круга» коммуникаций. Представители наименее ресурсообеспеченных групп — как с точки зрения материального благополучия, так и в контексте развития человеческого капитала— демонстрируют существенно суженный уровень включённости в сети потенциальной социальной поддержки, что дополнительно ограничивает адаптационные возможности уязвимых слоёв населения.

Список литературы Социальное самочувствие в условиях коронакризиса: кто принял основной удар?

- Латова, Н.В. Ситуация в стране и перспективы ее развития через призму общественного мнения в период пандемии / Н. В. Латова // Социологические исследования. — 2021.— № 4.— С. 37-49. DOI: 10.31857^013216250013734-0; EDN: ^ОШ

- Логинов, Д.М. Социальное самочувствие российского населения в период острой фазы эпидемиологического кризиса / Д. М. Логинов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены.— 2020.— № 6. — С. 470-487. DOI: 10.14515/ тошЬпп^2020.6.1708; EDN: SZRTVA

- Хорошилов, Д. А. Восприятие пандемии и вакцинации в период «второй волны» корона-вируса (по результатам глубинных интервью) / Д. А. Хорошилов, О. А. Громова // Национальный психологический журнал.— 2021.— № 2(42). — С. 3-11. DOI: 10.1162Vnpj.2021.0201; EDN: AYZYPP

- Емельянова, Т.П. Социальное самочувствие молодежи: психолого-политические аспекты / Т. П. Емельянова, Т. В. Семенова // Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда.— 2021.—Т. 6.— № 4. — С. 87-102. DOI: 10.38098/ ipran.opwp_2021_21_4_004; EDN: LJLAAH

- Донцов, А.И. Социальные представления о коронавирусе в начале пандемии в России / А. И. Донцов, О. Ю. Зотова, Л. В. Тарасова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика.— 2021. — Т. 18.— № 2. — С. 422 -444. DOI: 10.22363/23131683-2021-18-2-422-444; EDN: LHWURJ

- Кертман, Г. Хроники пандемии: социальные практики и картина мира / Г. Кертман, А. Боброва, К. Глазков, И. Осипова // Социология пандемии. Проект коронаФОМ / рук. авт. колл. А. А. Ослон. — Москва: Институт Фонда Общественное Мнение, 2021. — С. 61-95.

- Капелюшников, Р.И. Анатомия коронакризиса через призму рынка труда / Р. И. Капелюшни-ков // Вопросы экономики.— 2022.— № 2. — С. 33-68.—DOI: 10.32609/0042-8736-2022-2-3368; EDN: ZAPVNU

- Кертман, Г. Повседневность пандемии: особенности жизнеустройства / Г. Кертман, А. Боброва, К. Глазков [и др.] // Социология пандемии. Проект коронаФОМ / рук. авт. колл. А. А. Ослон.— Москва: Институт Фонда Общественное Мнение, 2021. — С. 96-115.

- Золотухина, А.В. Влияние коронавируса на биржу труда / А. В. Золотухина, К. Е. Фурман, Ю. И. Минина // Вестник современных исследований.— 2020.— № 7-4(37). — С. 24-28. EDN: BIYUOB

- Преснякова, Л. Экономика и пандемия / Л. Преснякова, Н. Гашенина // Социология пандемии. Проект коронаФОМ / рук. авт. колл. А. А. Ослон.—Москва: Институт Фонда Общественное Мнение, 2021.— С. 116-151.

- Красильникова, М.Д. Перемены в уровне жизни российских семей в связи с пандемией СOVID-19 / М. Д. Красильникова, А. И. Пишняк, Е. А. Горина, И. И. Корчагина // «Черный лебедь» в белой маске. Аналитический доклад НИУ ВШЭ к годовщине пандемии cOVID-19 / под ред. С. М. Плаксина, А. Б. Жулина, С. А. Фаризовой. — Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — С. 17-38. EDN: BFRRJF