Социальное здоровье российского общества: тенденции и проблемы

Автор: Морев Михаил Владимирович

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 5 (73), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены основные результаты проводимого ИСЭРТ РАН с 2010 года исследования социального здоровья. Доказана актуальность изучения данного вопроса на современном этапе общественного развития. Разработана классификация критериев социального здоровья, основанная на показателях официальной статистики и результатах опросов общественного мнения. Сделан вывод о том, что ключевые индикаторы социального здоровья отражают динамику общественного развития в целом, что позволяет использовать его уровень для оценки эффективности государственного управления. Показано, что основные статистические показатели социального здоровья (уровень самоубийств, убийств, психических заболеваний и т. д.) с 2000 года имеют тенденцию к снижению, и это свидетельствует об адаптации населения к изменившимся жизненным условиям после развала СССР и кризисов 1991, 1998 гг. В то же время на латентном уровне сохраняются проблемы социального атомизма, разобщенности населения, имеются признаки нестабильности психологического самочувствия (среди населения остается достаточно высоким уровень распространения симптомов тревоги, депрессии, невроза). С целью сохранения позитивных тенденций социального здоровья и придания им более стабильной основы предлагается усилить роль научного сообщества как посредника между государством и обществом, осуществлять меры экономического характера по поддержанию уровня и качества жизни широких слоев населения, повысить эффективность взаимодействия общества и органов власти со средствами массовой информации, а также эффективность государственного управления на региональном и муниципальном уровнях.

Социальное здоровье, социальная адаптация, общественное развитие, мониторинг общественного мнения, эффективность государственного управления

Короткий адрес: https://sciup.org/147111190

IDR: 147111190 | УДК: 316.624

Текст научной статьи Социальное здоровье российского общества: тенденции и проблемы

МОРЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ кандидат экономических наук, заведующий лабораторией исследования социальных процессов отдела исследования уровня и образа жизни населения

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

В статье представлены основные результаты проводимого ИСЭРТ РАН с 2010 года исследования социального здоровья. Доказана актуальность изучения данного вопроса на современном этапе общественного развития. Разработана классификация критериев социального здоровья, основанная на показателях официальной статистики и результатах опросов общественного мнения. Сделан вывод о том, что ключевые индикаторы социального здоровья отражают динамику общественного развития в целом, что позволяет использовать его уровень для оценки эффективности государственного управления.

Показано, что основные статистические показатели социального здоровья (уровень самоубийств, убийств, психических заболеваний и т. д.) с 2000 года имеют тенденцию к снижению, и это свидетельствует об адаптации населения к изменившимся жизненным условиям после развала СССР и кризисов 1991, 1998 гг. В то же время на латентном уровне сохраняются проблемы социального атомизма, разобщенности населения, имеются признаки нестабильности психологического самочувствия (среди населения остается достаточно высоким уровень распространения симптомов тревоги, депрессии, невроза).

С целью сохранения позитивных тенденций социального здоровья и придания им более стабильной основы предлагается усилить роль научного сообщества как посредника между государством и обществом, осуществлять меры экономического характера по поддержанию уровня и качества жизни широких слоев населения, повысить эффектив- ность взаимодействия общества и органов власти со средствами массовой информации, а также эффективность государственного управления на региональном и муниципальном уровнях.

Социальное здоровье, социальная адаптация, общественное развитие, мониторинг общественного мнения, эффективность государственного управления.

За последние 25 лет российское общество пережило ряд событий, оказавших огромное влияние не только на социально-экономическую и политическую ситуацию в стране, но, прежде всего, на духовно-нравственные основы и ценностные ориентиры целого поколения. Опыт преодоления последствий распада СССР, экономических кризисов 1991, 1998, 2008 гг., почти 10-летнего периода «лихих 90-х» не мог не отразиться на мировоззрении широких слоев населения, постепенно приводя к усилению социальной разобщенности, снижению доверия к органам государственной власти и общественным институтам, социальному атомизму.

Адаптация общества к коренным переломам, затрагивающим духовно-нравственные основы, происходит значительно более медленными темпами, чем приспособление к изменяющимся экономическим условиям, что убедительно показали итоги мирового финансового кризиса 2008 года. Экономические последствия кризисов нивелируются гораздо быстрее, чем последствия социальной дезадаптации личности [4]. Такая адаптация должна идти десятилетиями, в то время как у россиян периода для психологического «восстановления» практически не было.

В 1991 году, когда распался Советский Союз, были разрушены духовно-нравственные основы, формировавшиеся десятилетиями. В начале 1990-х у них не было адекватной альтернативы, в результате чего в течение 3 – 4 лет в России стремительными темпами возрос уровень различных социальных патологий:

убийств (с 14 до 31 случая на 100 тыс. чел. нас.), самоубийств (с 27 до 41 случая), психических заболеваний (со 109 до 121 случая) и т. д.

Такой ситуации не наблюдалось в конце 2000-х годов, когда российское общество столкнулось с последствиями мирового финансового кризиса. Негативные изменения не имели такого же продолжительного характера и встречались не во всех регионах Российской Федерации. Например, в Вологодской области, ставшей одной из главных «жертв» мирового финансового кризиса вследствие сильной зависимости экономики от деятельности «Северстали», уровень суицидов в 2009 году увеличился с 27 до 29 случаев на 100 тыс. чел. нас., однако уже в 2010 году он вернулся к показателям 2008 года. В целом же по стране ситуация практически не изменилась: уровень самоубийств в 2008 году составил 27 случаев на 100 тыс. чел. нас., в 2009 году – 26 случаев, в 2010 году – 23 случая.

Сегодня российское общество вновь оказалось на пороге коренных преобразований, которые будут определять вектор его дальнейшего развития на ближайшие десятилетия. В стране происходят важные изменения, которые во многом позволяют говорить о новых трендах общественного развития. Россия стоит на пороге нравственного государства, которое является неизбежным и неслучайным эволюционным этапом современных типов государств [26, с. 100].

Какую роль в этом процессе может сыграть изучение социального здоровья? В пореформенной России концентриру- ется огромный социально-психологический ресурс, который выступает основой осуществления модернизационного прорыва [8, с. 6] и играет существенную и все возрастующую роль среди факторов, определяющих содержание и вектор происходящих изменений во всем мире и в нашей стране [29, с. 32]. Социальное здоровье, отражая способность каждого конкретного члена общества адаптироваться к условиям жизни в социуме, причем не только «уживаться» с ним, но и реализовывать свой потенциал, свои потребности, достигать своих целей и, таким образом, изменять социальную реальность, является тем индикатором, который свидетельствует именно о психологической готовности российского общества к глобальным переменам. Это комплексное понятие находит свое отражение и в зеркале официальной статистики, и в субъективных оценках населения. Исследование социального здоровья позволяет увидеть тенденции развития общества, уровень адаптации людей к существующим условиям бытия, проблемы и возможности реализации человеческого потенциала в конкретном социуме с его уникальной социально-экономической, политической и культурно-нравственной ситуацией; позволяет найти «болевые точки» общественного развития, в том числе и те из них, которые «скрыты» от официальной статистики; и, наконец, позволяет увидеть те нюансы, которые являются перспективными для управления в плане осуществления любых (особенно глобальных) преобразований, для того чтобы этот процесс происходил максимально эффективно, без таких тяжелых для общества потерь, которые наблюдались после развала СССР.

Термин «социальное здоровье» рассматривается как характеристика состояния личности, являющейся субъектом социальных отношений, как состояние гармонии между личностными смыслами и деятельностью человека, способствующее его самоактуализации и позитивному развитию социума, как суммарный показатель определенных объективных и субъективных характеристик личности, определяющих взаимоотношения личности и общества [2, с. 60]. С этой точки зрения социальное здоровье является одним из тех индикаторов, которые отражают эффективность государственного управления в соответствии с веяниями времени. Новое понимание роли и места человека в системе общественных отношений требует и трансформации подхода к государственному управлению – перехода от традиционных форм и методов управления к человекоориентированной модели экономики, социальной сферы, политики, основанной на повышении качества жизни населения [18, с. 4].

Как и в любом другом виде здоровья, состояние социального здоровья определяют по его диалектической противоположности – социальной болезни. Другими словами, социальное здоровье – это характеристика такого здорового общества, где минимален уровень социальных болезней [21, с. 143]. Однако в разных концепциях встречаются различные понимания того, что является социальной болезнью и, соответственно, что именно является индикатором социального здоровья [1, с. 57]. При разработке собственной классификации индикаторов социального здоровья мы руководствовались двумя принципами:

-

1. Поскольку по определению ВОЗ здоровье – это не только отсутствие заболеваний, но и состояние благополучия, социальные болезни – наиболее доступный, элементарный, но не единственный показатель уровня социального здоровья. На наш взгляд, оценка социального здоровья только по распространению социальных заболеваний недостаточна. Для ком-

- плексного и объективного анализа требуется учитывать социальное самочувствие населения, общий психологический фон, который создает общество, в том числе и те его представители, которые не имеют никаких социальных патологий. Данные официальной статистики недостаточно полно описывают взаимосвязи социальных процессов и явлений, происходящих в обществе, не учитывают такие важные аспекты, как настроения людей, их отношение к различным сферам личной и общественной жизни, к деятельности властных структур. Тем не менее, по мере усложнения социально-экономических отношений, роль общественного мнения приобретает все более весомое значение. «Среди факторов, определяющих содержание и вектор происходящих изменений во всем мире и нашей стране, существенную и все возрастующую роль играет субъективный. На это все большее внимание обращает наука, это признает и общественная практика» [29, с. 30].

-

2. Любые социальные отклонения, по сути, характеризуют социальное здоровье, поэтому важно определить круг параметров, являющихся наиболее репрезентативными для рассматриваемого явления. В этом смысле мы разделяем точку зрения А.Н. Редько, который в своей классификации вводит такое понятие, как «социально опасные патологии». К ним исследователь относит ряд заболеваний и форм поведения, которые «преимущественно связаны с моделью поведения, стилем и образом жизни» [22]. Например, к социально значимым заболеваниям, список которых официально утвержден на законодательном уровне [19] и которые, несомненно, являются индикаторами социального здоровья по своему ключевому признаку (социальная обусловленность), относятся сахарный диабет и болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. Одновременно ими

являются психические заболевания и алкоголизм. Но, на наш взгляд, между ними есть большая разница. Психические заболевания и алкоголизм непосредственно отражают образ жизни человека, поэтому в первую очередь характеризуют неспособность человека адаптироваться к жизни в социуме. По той же аналогии не вполне корректно рассматривать в качестве равнозначных индикаторов социального здоровья самоубийства и ДТП или убийства и несчастные случаи, связанные с ожогами или утоплением.

Предлагаемая классификация показателей социального здоровья, таким образом, может выглядеть так (рис. 1):

К числу объективных критериев социального здоровья мы относим различного рода социальные болезни (например, весь перечень социально значимых заболеваний) и формы девиантного поведения (субкультурные практики, сексуальные девиации и т. д.). Можно сказать, что объективные критерии социального здоровья являются внешним проявлением социальной дезадаптации. Среди них, на наш взгляд, следует выделять психические расстройства, алкоголизм и наркоманию как социальные болезни, которые непосредственно зависят от образа жизни человека, а также убийства и самоубийства как наиболее радикальные по своему проявлению формы девиантного поведения.

Убийства и самоубийства – это критические и поэтому наиболее яркие проявления социального нездоровья общества. При этом первые в большей степени отражают внешние признаки (уровень и качество жизни, социальную структуру населения), вторые – внутренние (отношения в микросоциуме, состояние психологического климата). Кроме того, убийства и самоубийства как виды девиантного поведения представляют собой формы протеста и агрессии, направленные на окружающих

* Индикаторы официальной статистики разделены на первичные и вторичные.

Первичные индикаторы (выделены жирным) являются наиболее репрезентативными показателями социального здоровья.

Среди социальных болезней это те патологии, которые напрямую зависят от образа жизни.

Среди девиантных форм поведения – те, которые отличаются радикальностью своей формы («крайние» формы проявления социальной дезадаптации).

Рис. 1. Классификация показателей социального здоровья

(в первом случае) и на себя (во втором случае). Таким образом, динамика распространения этих социальных патологий косвенно свидетельствует, с одной стороны, об отношении людей друг к другу, с другой стороны, о психологическом восприятии индивидом своего места в социуме [20, с. 18].

Критерии личностного восприятия социальной ситуации анализируются по данным социологических опросов и отражают восприятие человеком жизненных условий. К ним относятся оценка населением социально-экономической и общественно-политической ситуации, своего материального положения, оценка деятельности властных структур, доверие государственным и общественным институтам, а также комплекс индикаторов, отражающих социальное самочувствие: социальное настроение, уровень счастья, протестный потенциал, социальные ценностные установки (например, степень сплоченности индивидов в обществе, готовность к объединению для совместных действий и т. д.).

Данные и мировой, и федеральной статистики свидетельствуют о том, что на территории России основные показатели социального здоровья ухудшались в период 1990 – 1999 гг. и имели противоположную тенденцию, начиная с 2000 года (табл. 1).

Наиболее наглядно этот процесс виден на примере динамики смертности населения от самоубийств – индикаторе, которому при анализе социального здоровья

Таблица 1. Динамика показателей социального здоровья в России и Вологодской области

|

Показатель* |

1990 г. |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2012 г. к 1990 г., % |

2012 г. к 2000 г., % |

|||||||||

|

РФ |

ВО |

РФ |

ВО |

РФ |

ВО |

РФ |

ВО |

РФ |

ВО |

РФ |

ВО |

РФ |

ВО |

РФ |

ВО |

РФ |

ВО |

|

|

Смертность от убийств |

14,3 |

14,8 |

30,8 |

23,9 |

28,2 |

26,6 |

24,9 |

22,9 |

13,3 |

14 |

11,7 |

12 |

10,8 |

10,1 |

75,5 |

68,2 |

38,3 |

38,0 |

|

Смертность от самоубийств |

26,5 |

31,1 |

41,4 |

56,7 |

39,1 |

57,3 |

32,2 |

39,2 |

23,4 |

25,7 |

21,8 |

24,2 |

20,8 |

20,5 |

78,5 |

65,9 |

53,2 |

35,8 |

|

Заболеваемость психическими расстройствами |

108,5 |

н. д. |

93,1 |

120,9 |

83,7 |

108 |

67,5 |

62,2 |

52 |

43,5 |

49,1 |

43,5 |

47,7 |

36,5 |

44,0 |

- |

57,0 |

33,8 |

|

Заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами |

152 |

114 |

156,1 |

169,2 |

129,7 |

98,8 |

147,0 |

150,2 |

107,8 |

104,1 |

96,6 |

99,9 |

85,7 |

86,3 |

56,4 |

49,5 |

66,1 |

87,3 |

|

Заболеваемость наркоманией |

3,1 |

н. д. |

15,5 |

1,1 |

50,4 |

28,6 |

17,1 |

11,6 |

17,4 |

11 |

15,3 |

13,4 |

13,9 |

14,2 |

448,4 |

- |

27,6 |

49,7 |

|

Заболеваемость злокачественными новообразованиями |

264,5 |

н. д. |

280,3 |

н. д. |

307,7 |

н. д. |

330,5 |

н. д. |

361,6 |

356,9 |

365,4 |

н. д. |

367,3 |

353,4 |

138,9 |

- |

119,4 |

- |

|

Заболеваемость активным туберкулезом |

34,2 |

20 |

57,8 |

28 |

90,4 |

34 |

83,7 |

39 |

76,9 |

46 |

73 |

42 |

68,1 |

40 |

199,1 |

200 |

75,3 |

117,6 |

|

Заболеваемость сифилисом |

5,3 |

2 |

177,2 |

103 |

164,5 |

167 |

68,8 |

46 |

44,6 |

44 |

37,6 |

35 |

33 |

31 |

622,6 |

1550 |

20,1 |

18,6 |

|

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

37,8 |

н. д. |

22,9 |

7,7 |

40,1 |

16,6 |

41,7 |

19 |

41,7 |

16,8 |

- |

- |

110,3 |

- |

Источник: База данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.gks.ru

*Показатель смертности – число умерших в отчетном году в расчете на 100 тыс. чел. населения; показатель заболеваемости – число лиц, взятых под наблюдение в отчетном году с впервые установленным диагнозом в расчете на 100 тыс. чел. населения.

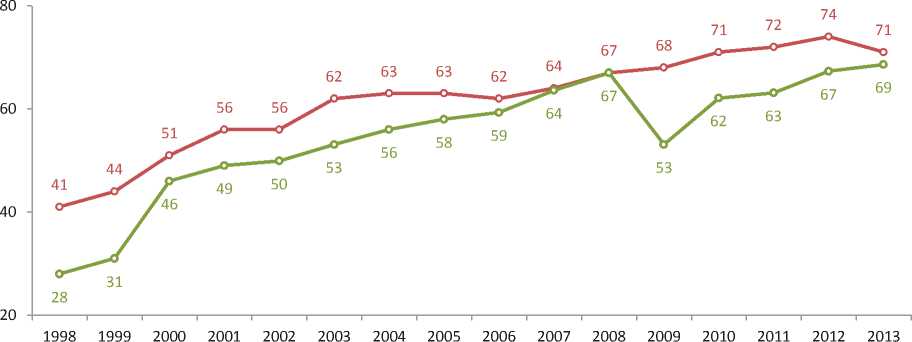

мы уделяем особое внимание, поскольку считаем его наиболее репрезентативным и в этом смысле разделяем точку зрения классиков социологии Э. Дюркгейма и П. Сорокина. Динамика суицидов наглядно демонстрирует тесную связь социального здоровья с теми процессами и явлениями (социально-экономическими, общественно-политическими, культурнонравственными), которые происходили в стране за последние 20 лет. Ухудшение социального здоровья в 1990-е гг. отражает тяжелые, в первую очередь психологические, последствия для населения в результате распада Советского Союза, а также экономических кризисов 1991 и 1998 гг. Позитивным тенденциям в 2000-х гг. способствовали относительная стабилизация политической и социально-экономической ситуации, постепенная адаптация населения к изменившейся после развала СССР парадигме развития страны (рис. 2) .

Мировой финансовый кризис 2008 года, несмотря на то, что оказал ощутимое влияние на экономическую ситуацию отдельных регионов и отразился на материальном положении широких слоев населения, не имел таких же долгоидущих последствий, как кризис 1991 года. В Вологодской области его влияние проявилось особенно сильно, так как регион оказался в числе наиболее пострадавших от кризиса [16, с. 100], превратившись из региона-донора в регион-реципиент с самым значительным в России дефицитом бюджета (в 2010 году – 28%). Это было вызвано спадом в металлургическом производстве, от которого почти на 90% зависят налоговые доходы бюджета области [5].

Об улучшении социального здоровья россиян свидетельствует также ряд показателей из второго выделенного нами блока индикаторов – «Критерии личностного восприятия». В частности, об

о Российская Федерация о Вологодская область

Рис. 2. Уровень смертности от самоубийств, на 100 тыс. чел. населения

Источник: База данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.gks.ru

адаптации населения к условиям жизни говорит динамика социального настроения – индикатора, который «объективно выступает определяющим, интегрирующим показателем уровня благополучия, социальной устроенности или неустроенности, степени устойчивости... Его специфика состоит в том, что оно отражает действительность, реальность исходя из содержания коренных интересов субъекта, его конечных целей и идеалов. Действительность, отраженная через социальное настроение, детерминирует целеполагающую деятельность субъекта, постановку им важнейших целей социальной и духовной жизни. Именно поэтому социальное настроение как важнейшая характеристика общественного сознания участвует в регулировании отдельных поступков, действий людей, социальных групп, общественных институтов, а также демонстрирует их умонастроения и мироощущения, ценностные ориентации и установки» [29, с. 30].

Сравнительный анализ динамики социального настроения на территории Российской Федерации и Вологодской области коррелирует с позитивными тенденциями снижения уровня распространения социальных патологий, которые отмечаются по данным официальной статистики (рис. 3).

о Прекрасное настроение, нормальное, ровное состояние (по данным Левада-Центра) о Нормальное состояние, прекрасное настроение (по данным ИСЭРТ РАН)

Рис. 3. Доля людей, положительно характеризующих свое настроение, в Российской Федерации и Вологодской области, % от числа опрошенных

Источник: Данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН* и Левада-Центра.

* Мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН проводится с 1996 года с периодичностью один раз в два месяца. Опрашивается 1500 респондентов старше 18 лет в городах Вологде и Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском, Шекснинском районах. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следующих условий: пропорций между городским и сельским населением; пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города); половозрастной структуры взрослого населения области. Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Ошибка выборки не превышает 3%.

Кроме того, по данным ВЦИОМ за период с 1990 по 2013 гг. доля «счастливых» россиян увеличилась с 44 до 76%. На оценки жителей страны существенного влияния не оказал даже мировой финансовый кризис, так как с 2008 года уровень 70 – 77% остается стабильным [23]. Аналогичный опрос, проведенный ИСЭРТ РАН на территории Вологодской области в 2012 году, показал, что эту точку зрения разделяют 69% жителей региона [31, с. 142]. За период с 2001 по 2013 гг. средний балл «счастливости» в Вологодской области увеличился с 5,2 до 6,52.

Таким образом, данные официальной статистики свидетельствуют об улучшении социального здоровья российского общества. Однако, несмотря на положительную динамику ключевых статистических показателей и индикаторов общественного мнения, углубленный анализ социального здоровья свидетельствует о том, что его состояние нельзя назвать крепким или устойчивым, что на латентном уровне сохраняется ряд неразрешенных проблем, которые сопутствуют позитивным изменениям отдельных индикаторов. Что мы имеем в виду:

Во-первых , в плане отражения показателей, характеризующих социальное здоровье, остро стоит проблема недостоверности статистических данных, обусловленная рядом субъективных факторов: например, стремление близких и родственников скрыть истинную причину смерти, нежелание компетентных органов детально разбираться в причине смерти, недоверие правоохранительным органам и т. д. [11, с. 60]. По результатам исследований, проведенных на территории Вологодской области, реальный уровень распространения таких социальных патологий, как убийства и самоубийства, может быть в 2 – 3 раза выше, чем тот, который учитывается официальной статистикой [17].

Во-вторых , на фоне мировой статистики Россия по-прежнему остается аутсайдером практически по всем статистическим показателям, характеризующим социальное здоровье. Такая ситуация имела место в начале 1990-х и сохраняется по настоящее время. В частности, по смертности от самоубийств Россия только в 2012 году приблизилась к предельно-критическому уровню, установленному Всемирной организацией здравоохранения (20 случаев на 100 тыс. чел. населения).

В-третьих , по данным международных исследований Российская Федерация относится к числу стран с низкими показателями доверия населения государственным и общественным институтам [33]. Ежегодно доверие россиян к власти, бизнесу, СМИ и НКО примерно в 2 раза ниже, чем в среднем по 27 странам мира, принимающим участие в опросе. По интегральному индексу Россия в 2013 году находилась на последнем месте, в 2014 году – на предпоследнем (табл. 2).

В-четвертых, российское общество отчуждается от власти, настроения россиян все больше связываются с собственными интересами и в первую очередь с удовлетворением материальных потребностей. Это отмечает и Е.В. Балацкий, сравнивая динамику ВВП и индекса ма-кропсихологического состояния обще- ства, разработанного учеными Института психологии РАН [2, 32]. Это подчеркивает и М.К. Горшков в статье «Русская мечта: опыт социологических измерений»: «В условиях возрастающей тревожности, а зачастую и враждебности внешней среды и отсутствия возможности существенно влиять на возникающие ситуации в ней россияне концентрируют свои усилия на создании комфортной микросреды обитания… Ядром микромира россиян является семья, которая сохраняет традиционную форму: мужчина-добытчик и любящая женщина-хозяйка создают семью для рождения и воспитания детей» [6, с. 3]. Об этом свидетельствует академик РАН В.И. Жуков: «В современном российском обществе приоритетность дела на благо общества, других людей трансформируется в приоритетность дела ради личных интересов. В современной России в условиях кризиса и нестабильности культуры формируется тип личности с преобладанием ориентации на индивидуально-личностные нормы поведения и деятельности» [10, с. 39].

Социальная справедливость как одна из приоритетных идей в мировоззрении россиян до последнего времени не находила своего отражения в политике власти. На протяжении всего постсоветского периода в российском обществе

Таблица 2. Рейтинг стран по интегральному индексу доверия

|

Место в рейтинге |

2013 г. |

2014 г. |

2014 г. к 2013 г., п. п. |

|||

|

Страна |

Уровень доверия |

Страна |

Уровень доверия |

|||

|

Пятерка стран-лидеров |

||||||

|

1 |

Китай |

80 |

ОАЭ |

79 |

+13 |

|

|

2 |

Сингапур |

76 |

Китай |

79 |

-1 |

|

|

3 |

Индия |

71 |

Сингапур |

73 |

-3 |

|

|

4 |

Мексика |

68 |

Индонезия |

72 |

+10 |

|

|

5 |

Гонконг |

67 |

Индия |

69 |

-2 |

|

|

Пятерка стран-аутсайдеров |

||||||

|

22 |

Аргентина |

45 |

Турция |

41 |

-1 |

|

|

23 |

Испания |

42 |

Испания |

39 |

-3 |

|

|

24 |

Турция |

42 |

Ирландия |

39 |

-7 |

|

|

25 |

Япония |

41 |

Россия |

37 |

+1 |

|

|

26 |

Россия |

36 |

Польша |

35 |

-13 |

|

|

Источник: 2014 Edelman Trust Barometer [Electronic resource]. – Available at : http://www.edelman.com |

||||||

накапливаются противоречия и вызревает конфликт между гражданами и государством [13, с. 29]. Позиция власти скорее выглядит как «имитация», которая является причиной социальной апатии, недоверия власти, низкой избирательной активности и в целом аномии общества [28, с. 35]. Чем дольше длился процесс «имитации» реальных действий (а длился он, на наш взгляд, на протяжении последних 5 – 7 лет с тех пор, как были преодолены последствия развала СССР и страна вышла на тренд экономического роста), тем сильнее росла в обществе потребность в социальной справедливости. «Результаты парламентских и президентских выборов показали, что в российском обществе на фоне кризиса сформировалась новая социально-политическая реальность, важной чертой которой является неудовлетворенность граждан социальными результатами проводимой политики. Общество недовольно своим положением и в подавляющем большинстве выступает за перемены и ждет этих перемен от вновь избранного президента и правительства РФ» [14, с. 21].

Поддержка со стороны близких – это единственное положительно окрашенное чувство, которое распространено среди населения действительно широко, – к такому выводу пришли специалисты ИС РАН, проанализировав результаты социологических опросов, проведенных в 2001 и 2011 гг. Сегодняшняя картина распространенности положительных чувств сама по себе свидетельствует о сохраняющемся неблагополучном социально-психологическом состоянии значительной части россиян. Позитивная динамика социально-психологического состояния общества последних лет не означает, что даже испытывающие на микроуровне положительно окрашенные чувства граждане России комфортно ощущают себя в макросреде, т. е. в обществе в целом [9, с. 64].

Социологические опросы ИСЭРТ РАН фиксируют аналогичные тенденции на региональном уровне. Так, с 2007 по 2012 гг. наблюдалось снижение уровня одобрения органов власти на всех уровнях, в том числе ухудшалась оценка деятельности президента РФ, пользующегося наибольшей поддержкой населения среди всех прочих институтов власти. Однако снижение уровня одобрения деятельности государственных институтов никак не отразилось на позитивной динамике социального настроения (положительный тренд за весь период с 1996 по 2013 гг. прерывался только в 2009 году, периоде наибольшего влияния экономического кризиса; табл. 3 ). Этот процесс, как показывают данные опросов, сопровождается уменьшением доли людей, относящих себя к «бедным и нищим» слоям населения, снижением протестного потенциала, увеличением запаса терпения. То есть социальное настроение населения в большей степени определялось другими, кроме деятельности органов власти, факторами. Люди перестают ждать помощи от государства.

По данным социологических опросов Левада-Центра в 2006 – 2013 гг. 62 – 65% россиян «жили, полагаясь только на себя и избегая вступать в контакт с властью», от 70 до 85% отмечали, что «не могут влиять на принятие государственных решений в стране», 78 – 80% «не готовы более активно участвовать в политической жизни в стране» [24]. По данным ИСЭРТ РАН в 2011 – 2013 гг. 70 – 74% жителей Вологодской области считали, что «не могут повлиять на положение дел в стране», 50% отмечали пассивность своего участия в политической и общественной жизни.

Последствием атомизации российского общества является изменение психологического механизма формирования идентичности россиян в целом… Тенденция разрушения «органической солидарно-

Таблица 3. Показатели, характеризующие социальное восприятие, % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

1998 г. |

1999 г. |

2000 г. |

2003 г. |

2005 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

|

Уровень одобрения органов власти |

||||||||||||

|

Президент РФ |

13,6 |

8,6 |

66,0 |

67,6 |

65,4 |

75,3 |

73,4 |

63,8 |

63,9 |

58,7 |

51,7 |

55,3 |

|

Председатель Правительства РФ* |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

73,9 |

66,6 |

65,3 |

59,3 |

49,6 |

48,9 |

|

Правительство РФ |

17,7 |

29,8 |

44,1 |

43,0 |

43,2 |

52,1 |

58,9 |

51,0 |

48,8 |

45,1 |

39,7 |

42,8 |

|

Совет Федерации |

13,3 |

19,8 |

28,0 |

32,7 |

35,2 |

41,8 |

46,3 |

41,4 |

39,2 |

35,8 |

33,6 |

35,8 |

|

Государственная Дума |

13,4 |

16,2 |

24,4 |

27,5 |

32,3 |

39,1 |

42,7 |

39,1 |

35,9 |

34,5 |

32,8 |

33,8 |

|

Областное Законодательное собрание |

16,3 |

23,4 |

30,6 |

31,1 |

34,7 |

39,3 |

40,5 |

35,5 |

34,7 |

31,7 |

31,3 |

34,4 |

|

Губернатор области |

30,0 |

42,9 |

56,1 |

49,8 |

51,1 |

55,8 |

56,5 |

46,5 |

48,0 |

45,7 |

41,9 |

44,4 |

|

Глава местной администрации |

25,2 |

34,9 |

45,9 |

34,9 |

41,4 |

41,1 |

44,1 |

42,3 |

41,6 |

41,7 |

36,9 |

39,8 |

|

Представительный орган местного самоуправления |

15,3 |

22,1 |

28,0 |

27,7 |

33,7 |

37,7 |

37,7 |

36,2 |

35,1 |

31,2 |

27,7 |

30,2 |

|

Социальное настроение |

||||||||||||

|

Прекрасное настроение, нормальное, ровное состояние |

28,2 |

30,9 |

46,1 |

53,1 |

58,0 |

63,6 |

67,0 |

53,1 |

62,1 |

63,1 |

67,3 |

68,6 |

|

Испытываю напряжение, раздражение, страх, тоску |

64,4 |

61,7 |

45,2 |

39,6 |

36,5 |

27,8 |

26,8 |

38,3 |

33,0 |

28,9 |

27,0 |

26,2 |

|

Социальная самоидентификация |

||||||||||||

|

Бедные и нищие |

63,4 |

69,2 |

61,3 |

53,9 |

53,8 |

42,4 |

40,9 |

47,2 |

46,1 |

44,3 |

44,5 |

46,9 |

|

Люди среднего достатка |

26,6 |

23,0 |

30,2 |

38,4 |

37,6 |

48,2 |

50,4 |

43,6 |

41,5 |

43,1 |

44,7 |

43,9 |

|

Богатые |

0,5 |

0,3 |

0,8 |

1,2 |

0,7 |

0,9 |

0,8 |

0,5 |

0,6 |

0,8 |

0,6 |

0,5 |

|

Запас терпения |

||||||||||||

|

Все не так плохо и жить можно; жить трудно, но можно терпеть |

40,2 |

43,5 |

64,9 |

67,7 |

71,8 |

74,1 |

78,1 |

71,8 |

71,3 |

74,8 |

76,6 |

79,3 |

|

Терпеть наше бедственное положение уже невозможно |

49,9 |

47,8 |

24,5 |

21,2 |

18,7 |

13,6 |

12,6 |

17,9 |

17,5 |

15,3 |

15,8 |

14,2 |

|

Потенциал протеста |

||||||||||||

|

Протестный потенциал |

36,6 |

35,2 |

24,5 |

26,0 |

32,2 |

20,7 |

19,7 |

21,9 |

20,1 |

19,8 |

20,1 |

17,3 |

|

Источник: Мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН. * Вопрос задается с 2008 года. |

||||||||||||

сти» может начать работать на раскол российского общества. И хотя говорить о таком расколе преждевременно, уже появились основания утверждать, что назревающее недовольство внутренне гетерогенно и эта гетерогенность, скорее всего, будет со временем усиливаться [6, с. 3].

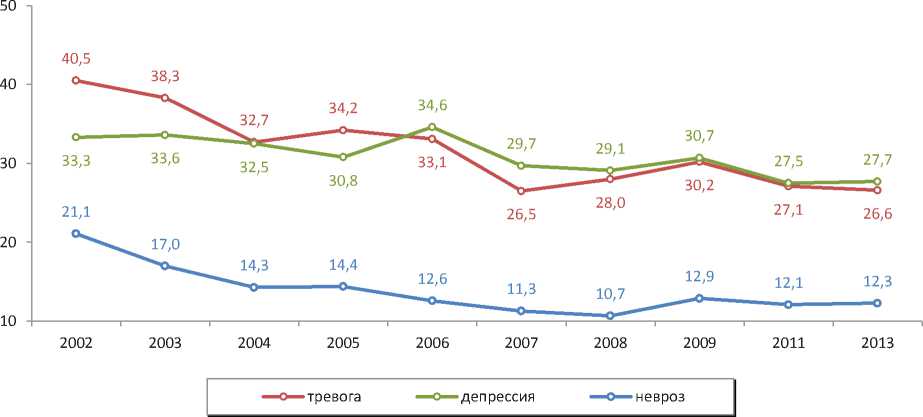

В-пятых , помимо выявления социального настроения граждан, уровня их счастья, в ИСЭРТ РАН исследуется уровень распространения среди жителей Вологодской области симптомов тревоги, депрессии и невроза. Это позволяет зафиксировать тонкую грань, когда состояние неудовлетворенности жизнью переходит на уровень патологических нарушений психического здоровья, которые в свою очередь могут инициировать такие аутодеструктивные социальные явления, как, например, самоубийства.

Результаты исследования показывают, что в целом за период с 2002 по 2013 гг. доля жителей Вологодской области, отмечающих у себя признаки тревоги, депрессии и невроза, уменьшилась (рис. 4). Тем не менее, удельный вес жителей области, у которых отмечаются симптомы этих патологических состояний, остается достаточно значительным: по данным на 2013 год у каждого четвертого отмечаются признаки тревоги или депрессии, у 12% населения – симптомы невроза. Признаки того или иного предпатологического состояния отмечаются у 40% населения.

В-шестых , результаты исследований ИСЭРТ РАН в 2010 – 2013 гг. наглядно демонстрируют тот факт, что для российского общества пока еще характерен низкий уровень консолидации. Более половины жителей области отмечают, что доверять

Рис. 4. Доля жителей, проявляющих симптомы тревоги, депрессии, невроза, % от числа опрошенных Источник: Данные мониторинга общественного психического здоровья ИСЭРТ РАН. С 2009 года опрос проводится 1 раз в 2 года.

могут «только самым близким друзьям и родственникам», каждый четвертый говорит, что доверять в наше время «нельзя никому», доверяют большинству знакомых и всем людям без исключения только 15% населения области (табл. 4).

Сплоченность общества на уровне страны отмечают 14% населения, на уровне области – 16%, по месту проживания – 28%, среди ближайшего окружения (для сравнения) - 52% (табл. 5). Понижение уровня самоидентификации людей до элитных групп, корпораций, круга друзей, семьи, ограничивающих свои интересы эгоистическими целями мелких общностей, ослабляет целостность социума. Они перестают быть ячейками единого государственного механизма. В общественном мнении сами понятия «государство», «отечество» как высшие гаранты устойчивого развития и удовлетворения потребностей обесцениваются, а граждане перестают себя чувствовать ответственными за их судьбу [30, с. 23].

Таким образом, проведенный анализ тенденций социального здоровья за последние 20 лет показал, что улучшение основных показателей социального здо- ровья российского общества (как объективных, так и субъективных) не имеет под собой твердой основы. Данный процесс сопровождается социальным атомизмом, или деконсолидацией общества, пассивностью проявления населением своей гражданской позиции и, соответственно, недостаточной возможностью общественных институтов влиять на положение дел в стране. То есть на латентном уровне сохраняется ситуация, не способствующая полноценному развитию личности, ее взаимодействию с обществом и государством. В условиях социального атомизма и отсутствия национальной идеи, скрепляющей все слои общества, самореализация личности в полной мере невозможна. Человек может реализовываться в рамках собственного личного мира (своей семьи, работы и т. д.), но ему закрыт доступ к реализации своего потенциала в рамках общества. Другими словами, можно говорить об улучшении социального здоровья личности (и все показатели социального здоровья говорят именно об этом). Но при этом нельзя говорить об улучшении социального здоровья общества в целом.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Кому Вы можете доверять?», % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

2010 г. |

2011 г. |

2013 г. |

|

В наше время никому нельзя доверять |

26,1 |

24,7 |

27,9 |

|

Только самым близким друзьям и родственникам |

58,1 |

56,5 |

52,5 |

|

Большинству знакомых мне людей можно доверять |

12,8 |

16,1 |

15,2 |

|

Доверять нужно всем людям без исключения |

2,3 |

2,5 |

1,6 |

|

Источник: Мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН. |

|||

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Чего сегодня больше..?», % от числа опрошенных

|

Показатель |

В стране |

В области |

В месте Вашего проживания |

В Вашем окружении |

||||

|

2011 г. |

2013 г. |

2011 г. |

2013 г. |

2011 г. |

2013 г. |

2011 г. |

2013 г. |

|

|

Согласия, сплоченности |

14,2 |

14,1 |

19,3 |

15,9 |

24,1 |

28,4 |

46,9 |

52,1 |

|

Несогласия, разобщенности |

61,1 |

59,5 |

55,6 |

54,4 |

51,5 |

44,3 |

29,3 |

23,2 |

|

Затрудняюсь ответить |

24,7 |

26,4 |

25,1 |

29,7 |

24,4 |

27,3 |

23,9 |

24,7 |

Источник: Мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН.

Своеобразным сигналом неустойчивости позитивных тенденций социального здоровья являются значительный уровень распространения латентных форм социальных патологий, а также результаты социологических опросов, свидетельствующие о том, что, несмотря на положительные тенденции социального настроения, среди людей широко распространены симптомы предпатологических психических расстройств: тревоги, депрессии, невроза.

Поверхностный взгляд на улучшающиеся показатели официальной статистики не дает полного представления о реальных тенденциях и угрозах развития российского общества, не позволяет найти «болевые точки», замалчивание которых может поставить под угрозу жизнеспособность страны. Однако детальный анализ всех индикаторов социального здоровья позволяет увидеть глубинные факторы, влияющие на процесс развития общества и государства.

Для поддержания и укрепления позитивных тенденций социального здоровья, с учетом складывающейся в последние месяцы политической ситуации, целесообразны следующие шаги:

-

1. Усиление роли научного сообщества как посредника между государством и обществом. В российской социологии, в том

-

2. Всплеск патриотических настроений в социуме, отмечаемый в первой половине 2014 года должен быть подкреплен реальными шагами по улучшению уровня и качества жизни населения. Только в этом случае процесс консолидации общества и поддержка населением органов власти смогут носить долговременный характер. Ситуацию вокруг событий на Украине

можно расценивать как шанс, который нельзя упускать. Необходимо помнить, что на протяжении 2000-х гг., когда перед властью ставились вопросы не об отношениях с Западом, а о повышении зарплат и пенсий, уровень одобрения ключевых государственных институтов существенно не изменялся (рост поддержки составлял не более 5% в год), а в период президентства Д.А. Медведева даже снизился (с 76 до 64% по данным ВЦИОМ, с 73 до 52% по данным ИСЭРТ РАН). Начало третьего президентского срока В.В. Путина сопровождалось незначительным ростом уровня одобрения, но он оказался кратковременным, поскольку в полном объеме не были реализованы обещания главы государства, изложенные в майских указах. Как следствие, еще совсем недавно, на протяжении всего 2013 года, уровень одобрения В. Путина составлял 54 – 56% по данным ИСЭРТ РАН и 60 – 63% по данным ВЦОИМ, причем эта цифра существенно не изменялась. В первой половине 2014 года поддержка В. Путина увеличилась с 64 до 86% в среднем по стране (по данным ВЦИОМ) и с 56 до 67% в Вологодской области (по данным ИСЭРТ РАН). Это, несомненно, связано с одобрением населением позиции президента в международных политических отношениях, однако после того, как будет урегулирован украинский кризис, «неудобные» вопросы к власти вернутся и государству придется находить на них адекватные и решительные ответы, поскольку запас социального терпения может оказаться уже не таким прочным, как в начале и середине 2000-х гг.

-

3. Необходимо повысить эффективность взаимодействия общества и органов власти со средствами массовой информации. Уровень доверия СМИ по данным ИСЭРТ РАН в 2000 – 2013 гг. составлял 30% (по данным мировых исследований – 35%), однако именно СМИ, благодаря своей доступности для широких

-

4. Необходимо повысить эффективность государственного управления на региональном и муниципальном уровнях. С учетом значительной дифференциации (не только экономической, но и социальной, культурной, исторической и т. д.) регионов и конкретных муниципальных образований местная власть имеет возможность в большей степени учитывать реальные потребности населения. В свою очередь, население имеет более широкие возможности взаимодействия именно с местными, а не федеральными органами власти. Концептуальные идеи, которые находят широкую поддержку у общества в выступлениях президента, должны отражаться и в деятельности губернаторов, глав местных администраций (в первую очередь это касается механизмов усиления роли общественности в государственном управлении). Только в этом случае можно будет говорить о сильной вертикали власти и о широких перспективах дальнейшей консолидации.

числе на региональном уровне, накоплен огромный теоретический и практический потенциал, который в настоящее время должен быть использован для консолидации российского общества и государства. Требуется разработка единого методологического подхода к оценке эффективности государственного управления на всех уровнях, и в этом должна быть заинтересована, прежде всего, сама власть. Необходимы усиление роли Российской академии наук как координатора опыта регионов, законодательное закрепление полномочий РАН и механизма стратегического планирования [12, с. 24]. Это позволит, с одной стороны, преодолеть проблему разобщенности научного сообщества, придать системный характер государственному управлению, с другой – «приблизить» население к участию в политических процессах, что позитивно скажется на росте доверия органам власти.

слоев населения, могут выступить площадкой, на которой органы власти могут отчитываться о своей деятельности, а общество – формулировать перед государством свои вопросы. У обоих субъектов этого процесса должна быть потребность в формировании конструктивного диалога на благо общей цели.

Сегодня Россия находится на пороге нравственного общества. Социальное государство и парадигма удовлетворения материальных потребностей изжили себя. Перемены неизбежны, но происходить они могут по двум направлениям: либо в сторону нравственного государства, в котором «главной идеологией и ценностной программой является центристское строительство, учитывающее законные и нравственные интересы всех групп и членов общества, оптимизируя вот эту сложно устроенную социальную систему», либо в сторону «растворения, уничтожения национального государства и главного его атрибута с точки зрения международного права, а именно – суверенитета» [25, с. 23]. Дальнейший характер динамики социального здоровья во многом будет зависеть от того, насколько Президенту удастся реализовать консолидационный потенциал общества, повысить доверие к государственным и общественным институтам.