Социальное здоровье жителей Ямало-Ненецкого автономного округа

Автор: Белоножко Лидия Николаевна, Моложавенко Вера Леонидовна, Скок Наталья Ивановна

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 4 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

Социальное здоровье формируется в детском возрасте под влиянием ближнего окружения: родителей, старшего поколения, - в последующем оно формируется под воздействием одноклассников, однокурсников, коллег, социального, экономического, политического, географического состояния страны, в которой проживает отдельный человек. Социальное здоровье человека - интеграция духовного, физического состояния, обеспечивающего адекватную адаптацию человека к жизни в обществе, в окружающей среде. Главная задача общества - минимизация издержек для общества в целом и для молодого человека в частности. Это обязывает различные ведомства, в том числе департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, искать специальные формы организации воспитательного процесса, новые методы работы с представителями молодежи, которые были бы в состоянии, во-первых, остановить духовно-нравственную, психическую и физическую деградацию и одновременно способствовать формированию, сохранению и совершенствованию личного здоровья каждого молодого человека. Очевидна необходимость углубленных исследований проблем формирования здоровья подрастающего поколения, поиск новых критериев оценки состояния и прогноза здоровья, новых профилактических, коррекционных технологий, обеспечивающих управление социальным здоровьем молодых людей. Социологический опрос жителей Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлялся с помощью анкеты, которая включала блок вопросов, ориентированных на выявление социального здоровья: ценностных установок, самооценки, взаимоотношений с родителями, оценки экологического состояния окружающей среды, отношения к своему физическому здоровью, табакокурению и алкоголю.

Социальное здоровье, молодежь, ценностные установки, самооценка, взаимоотношения с родителями, экологическое состояние окружающей среды, физическое здоровье, табакокурение, алкоголь

Короткий адрес: https://sciup.org/147238605

IDR: 147238605 | УДК: 316.344.5 | DOI: 10.14529/ssh220411

Текст научной статьи Социальное здоровье жителей Ямало-Ненецкого автономного округа

Социальное здоровье человека представляется как интеграция духовного, физического состояния, обеспечивающего адекватную адаптацию человека к жизни в обществе, в окружающей среде. Социальное здоровье формируется в детском возрасте под влиянием ближнего окружения: родителей, старшего поколения, - в последующем оно формируется под воздействием одноклассников, однокурсников, коллег, социального, экономического, политического, географического состояния страны в которой проживает отдельный человек. Безусловно, социальное здоровье является частью адаптации, адаптационных сил самой личности, ее волевых качеств, интеллектуального уровня развития человека [1].

Обзор литературы

А. И. Ковалева выделяет пять групп социального здоровья человека: а) идеал общественного устройства, люди не склонны к девиантному поведению, при этом имеют духовно-нравственные ценности; б) вторая группа является самой большой в каждом обществе, она включает в себя обывателей, склонных к диванному поведению; в) группа людей, ориентированных на карьерный рост, автор отмечает, что эта группа людей может позволить себе наркотики и алкоголь; г) группа лиц, считающих неприемлемые социальные нормы эталоном нравственности; д) люди, склонные к накопительству, однако накопленные денежные средства они не растрачивают на благотворительность [2].

Одним из актуальных направлений в молодежной политике российского государства является вовлечение в полноценную социальную жизнь молодых людей, что может улучшать социальное самочувствие молодого поколения. Главная задача общества - минимизация издержек для общества в целом и для молодого человека в частности. К задачам, направленным на среднесрочную перспективу, относится противодействие наркомании, алкоголизму и другим асоциальным явлениям [3]. Это обязывает различные ведомства, в том числе департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, искать специальные формы организации воспитательного процесса, новые методы работы с представителями молодежи, которые были бы в состоянии, во-первых, остановить духовно-нравственную, психическую и физическую деградацию и одновременно способствовать формированию, сохранению и совершенствованию личного здоровья каждого молодого человека. Очевидна необходимость углубленного исследования проблем формирования здоровья подрастающего поколения, поиска новых критериев оценки состояния и прогноза здоровья, новых профилактических, коррекционных технологий, обеспечивающих управление социальным здоровьем молодых людей [4–6].

Методы исследования

В сентябре – октябре 2022 года авторами был проведен социологический опрос на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Объем выборки составил 1324 человека в возрасте от 14 до 30 лет, 1157 человек в возрасте 31–50 лет, 468 человек старше 50 лет (всего 2949 человек). Было опрошено 56,6 % мужчин и 43,4 % женщин. 49,9 % респондентов работают в различных сферах, еще 33,1 % – учащиеся, в том числе высших учебных заведений (одна треть из числа обучающихся), остальные учатся и работают.

Среди респондентов проживают в городах (Губкинский, Муравленко, Ноябрьск, Салехард) ЯНАО 68,5 %, в сельской местности – 31,5 %.

Результаты и дискуссия

Анкета включала блок вопросов, ориентированных на выявление социального здоровья: ценностных установок, самооценки, взаимоотношений с родителями, оценки экологического состояния окружающей среды, отношения к своему физическому здоровью, табакокурению и алкоголю.

Распределение респондентов, ответивших на вопрос «Какое место в сознании современной молодежи, на Ваш взгляд, занимают ценности здоровья, здорового образа жизни?», было следующим. В первой возрастной группе (14–17 лет) 29 % ответили, что это одна из главных ценностей жизни. В следующей возрастной группе (18–22 года) 20,4 % респондентов считает здоровый образ жизни одной из главных ценностей, 34,3 % опрошенных – важной ценностью. Удельный вес респондентов, уделяющих незначительное внимание здоровью, в этом возрасте увеличивается до 39,6 %, а предпочитающих здоровому образу жизни «другие проблемы» – 5,6 %. В двух следующих возрастных периодах (23–26 лет и 27–30 лет) доля респондентов, считающих здоровье одной из главных ценностей, снижается до 24,1 % и 16,1 % соответственно, в то время как удельный вес опрошенных, не уделяющих внимания своему здоровью, возрастает до 46,5 %. В следующих возрастных группах (31–40 лет и 41–50 лет) отношение к здоровому образу жизни изменяется следующим образом: доля считающих здоровье главной или важной ценностью значительно уменьшается, в то время как число не ценящих свое здоровье возрастает.

Таким образом, большая часть молодежи 14–26 лет имеет представление о здоровом образе жизни и считает здоровье одной из главных или важных ценностей жизни. Представляется важным исследование влияния вида учебного заведения (школа, вуз, профессиональное училище, техникум, колледж), места проживания (город, сельская местность), а также пола на формирование здорового образа жизни, отношения к личному здоровью молодежи.

Достоверных различий во взглядах на здоровый образ жизни юношей и девушек не выявлено.

Анализ полученных данных показал, что место учебы оказывает различное влияние на формирование иерархии ценностей у обучающихся. По отношению к здоровому образу жизни лидирующее положение занимает средняя образовательная школа, затем профессиональные училища. Учащиеся школ больше (30,4 %), чем воспитанники и студенты других учебных заведений, считают здоровый образ жизни одной из главных и еще 31,2 % школьников – важной ценностью. Удельный вес респондентов – студентов вузов, относящих здоровый образ жизни к главным ценностям, – составил 21 %, а средних специальных учебных заведений – 16,8 %.

Важным этапом нашего исследования является изучение субъективной оценки, или самооценки, индивидом своего здоровья [7]. Самооценка позволяет получить достаточно подробные сведения о состоянии здоровья, а также выяснить отношение к медицинской помощи. Следующим в анкете был вопрос «Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?» В целях приближения самооценки к объективной характеристике здоровья представленные в анкете оценки соотнесены с медицинскими группами здоровья. Так, «Очень хорошее» здоровье по анкете соответствует I группе – жалоб нет, заболеваний нет, самочувствие хорошее. Лица, отнесенные в анкете к «Практически здоровым», соответствуют II группе здоровья – жалоб нет, хронических заболеваний нет, либо не было их обострений более 2 лет. Респонденты, оценившие здоровье как «Нормальное», объективно имеют удовлетворительное состояние и относятся к III-А группе. Эти лица могут иметь хроническое заболевание с редкими обострениями. «Здоровье слабое» по анкете соответствует медицинским группам III Б и III В, характеризуется частыми обострениями хронических заболеваний.

А. И. Козлов представляет результаты социального исследования, подтверждающие, что мужчины чаще, чем женщины, подвергаются риску заболеваний, травм, отравлений, преждевременной смерти в трудоспособном возрасте [8].

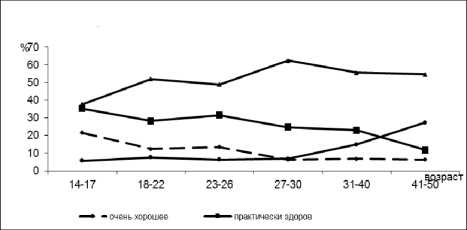

Ответы респондентов по самооценке своего здоровья представлены на рис. 1.

Рис. 1. Динамика самооценки в зависимости от возраста (в %)

Fig. 1. Dynamics of self-esteem depending on age (in %)

Этот показатель у женщин почти вдвое лучше – свое здоровье «очень хорошим» считают 17,7 % респондентов. К «практически здоровым» относят себя 25,1 % мужчин, у молодых женщин этот показатель составляет 32,9 %. Как «нормальное» оценивают свое здоровье 54,6 % мужчин и 42,2 % женщин (подчеркнем, что здоровье, обозначенное в анкете как «нормальное», соответствует медицинской группе III-А, допускающей наличие хронических заболеваний с редкими обострениями). Из числа опрошенных девушек и молодых женщин 7,1 % считают свое здоровье слабым, у мужчин этот показатель почти в 1,5 раза хуже. Выявленные различия уровней здоровья по полу совпадают с данными официальной статистики РФ, в среднем 27,7 %, и при этом также отмечается разница показателей в зависимости от места проживания. Ранее уже указывалось, что при самооценке здоровья необходимо учитывать наличие или отсутствие хронических заболеваний и их обострение.

Здоровье, как указывалось выше, в известной степени зависит от уровня здравоохранения. На вопрос «Как Вы оцениваете состояние медицинского обслуживания в том лечебном учреждении, к которому относитесь?» были получены следующие ответы: 41,2 % респондентов качеством медицинского обслуживания удовлетворены лишь частично, у них имеется ряд претензий. Почти четвертая часть опрошенных (23,2 %) вполне удовлетворены качеством обслуживания и отношением медперсонала. Значительная доля респондентов (22,4 %) не удовлетворена качеством медицинской помощи, а 13,1 % опрошенных в медицинские учреждения предпочитает не обращаться. Таким образом, получается, что большая часть респондентов удовлетворена лишь частично или не удовлетворена вовсе состоянием медицинского обслуживания.

Одним из весомых критериев отношения индивида к своему здоровью является знание основных констант функционирования организма, в частности, группы крови. Исследования показали, что более половины подростков 14–17 лет (56,6 %) и 51,8 % молодых людей 18–22 лет, а также более трети респондентов от 23 до 30 лет не знают группу своей крови. В возрасте старше 30 лет доля информированных о своей группе крови значительно увеличивается – до 86–87 %. По данным опроса доля женщин, знающих свою группу крови, превышает показатели мужчин. Особое значение имеют данные, касающиеся группы крови, которыми располагают учащиеся и студенты. Исследования показали, что большая их часть (53,6 %) не имеет об этом представления. Наибольший удельный вес обучающихся, не знающих своей группы крови, наблюдается в профессиональных училищах (58,2 %), в средних специальных учебных заведениях (56,8 %); в школах он составляет 55,2 % и в вузах – 51,7 %. Это бесспорно указыва- ет на явно недостаточное внимание к проблемам обучения здоровью школьников и студентов.

На следующий вопрос анкеты « Согласны ли Вы с утверждением, что здоровье – главная ценность и им нельзя жертвовать ни при каких жизненных обстоятельствах?» ответ «полностью согласен» дали 34,5 % и «согласен отчасти» – 38,0 % респондентов. При этом удельный вес «полностью согласных» среди подростков и молодежи от 14 до 26 лет находится приблизительно на одном уровне (33,3–34,8 %) и увеличивается до 39,0–42,8 % в возрастных группах 31–50 лет. Значительная доля подростков и молодых людей до 26 лет (15,3–17,6 %) считает, что «иногда можно и забыть о здоровье», а от 6,3 % до 9,0 % респондентов этих возрастных групп полагает, что в современной жизни можно чего-то добиться ценой здоровья. Удельный вес не думающих о здоровье уменьшается с возрастом: от 4,3 % в 14–17 лет до 2,9 % в 23–26 %.

Изучение ответов респондентов, проживающих в городах и в сельской местности, позволило сделать заключение, что взгляды тех и других на здоровье как на главную ценность в принципе не расходятся, имея несущественные различия между отдельными населенными пунктами.

Более трети обучающихся (33,1 %) полностью и почти 40 % отчасти согласны с утверждением, что здоровье является главной ценностью и им нельзя жертвовать ни при каких обстоятельствах. Самое большое количество согласных с этим среди студентов вузов, учащихся профессиональных училищ. Настораживает очень высокий удельный вес (15,8 %) учащейся молодежи, считающей, что «о здоровье можно иногда и забыть». Большая часть из них – это студенты средних специальных учебных заведений (20,4 %) и школ (18,1 %). Также наибольший процент вообще не думающих о здоровье отмечается среди студентов техникумов и колледжей (9,7 %) и профессиональных училищ (6,4 %), наименьший – вузов (2,7 %). Результаты настоящего исследования обязывают существенно пересмотреть стратегию формирования здорового образа жизни в процессе обучения и воспитания молодежи в школах, техникумах, колледжах.

Установлено, что здоровье на 20–25 % зависит от экологических факторов. Анализ результатов свидетельствует, что 41,8 % опрошенных очень обеспокоены загрязнениями окружающей среды, так как это непосредственно влияет на здоровье, при этом доля респондентов от 14 до 26 лет составляет 36,9–42,8 %. Однако контингент молодых людей, которых не волнует экологическая ситуация, достаточно значителен (6,8–14,6 %). Доля молодежи, вообще не думающей об этом, составляет 9,0–12,8 %.

Отношение к проблемам загрязнения окружающей среды учащейся молодежи свидетельствует, что 39,7 % обучающихся высших и средних учебных заведений очень обеспокоены эколо- гической ситуацией, боле всего студенты вузов – 44,0 % и профессиональных училищ – 44,4 % и почти в два раза меньше (22,1 %) – студенты средних специальных учебных заведений. Наибольший удельный вес не думающих о проблемах экологии (24,2 %) и равнодушных к ним (11,6 %) представляют студенты колледжей и техникумов.

Большой практический интерес, интегрирующий в себе аспекты социального, психологического, образовательного, культурного характера представляют ответы респондентов на вопросы по оценке состояния окружающей среды в зависимости от возраста, места учебы и проживания. Анализ результатов исследования показал, что из 1324 респондентов 19,4 % считают экологическую обстановку в округе благоприятной. При этом подростки, молодые люди до 26 лет, 27–30 лет представляют себе экологическую ситуацию более благоприятной, чем респонденты старших возрастных групп. Экологическую обстановку вполне удовлетворительной находят в среднем 43,5 % опрошенных, а неблагоприятной – 30,1 %. Не смогли оценить состояние окружающей среды 16,5 % подростков, 27,3 % молодых людей 23–26 лет и 16,1 % – 27–30 лет, данные исследования совпадают с данными российских учёных, проводивших исследование на территории РФ в центральных районах [9, 10].

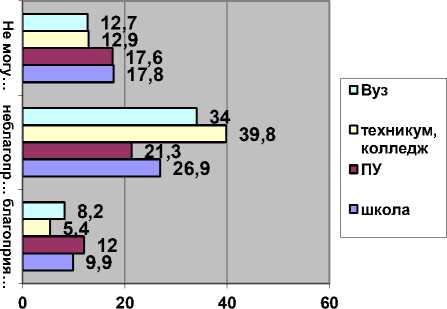

Анализ показателей результатов свидетельствует, что экологическую обстановку в своем городе (селе) признали благоприятной 25,4 % студентов средних специальных заведений, 18,2 % – вузов, 39,9 % учащихся школ и 12 % воспитанников профессиональных училищ (рис. 2). В то же время состояние окружающей среды сочли неблагоприятным 39,8 % студентов техникумов и колледжей, 34,0 % – вузов, 26,9 % школьников и 21,3 % воспитанников профессиональных училищ. Следует отметить значительную долю респондентов, не знающих, как оценить состояние окружающей среды: 17,8 % учащихся школ, 17,6 % – профессиональных училищ, 12,9 % и 12,7 % студентов средних и высших учебных заведений соответственно.

Рис. 2. Оценка экологической обстановки в городе (в селе) Fig. 2. Assessment of the ecological situation in the city (in the village)

Как показал анализ, 13,1 % респондентов оценивает экологическую обстановку в сельской местности как благоприятную. В городе этот показатель в среднем в два раза ниже.

С учетом проведенной респондентами оценки состояния окружающей среды молодежи был предложен вопрос « Какой из способов решения экологических проблем Вы считаете наиболее эффективным?» Анализ ответов вселяет оптимизм и надежду на позитивное решение экологических проблем. Наибольшее число респондентов (29,4 %) связывают решение экологических проблем с изменением образа жизни людей, т. е. с человеческим фактором. На втором и третьем местах названы научно-техническое решение (22,9 %) и изменения характера промышленного и сельскохозяйственного производства (21,6 %). По-прежнему оказался достаточно высоким процент (19,5 %) затрудняющихся ответить на этот вопрос, что подтверждает низкий уровень экологических знаний у молодежи региона.

Анализ результатов опроса о качестве родительско-детских взаимоотношений подтвердил результаты исследования А. Т. Куликовой о том, что у подавляющего большинства представителей молодежи сложились хорошие взаимоотношения с родителями, что им «хорошо дома» (64 %), что родители их уважают [11]. Однако есть и значительная часть молодежи, которая испытывает трудности во взаимоотношениях с родителями и близкими в семье.

Остроактуальными в настоящее время являются и проблемы табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков молодежью. В ходе исследования ставились задачи выяснения отношения молодежи к употреблению легальных психоактивных веществ – алкоголя и табака, а также отношение к употреблению нелегальных наркотических веществ.

Отношение респондентов к употреблению психоактивных веществ (ПАВ) легального и нелегального видов распределились следующим образом. Отрицательно относятся к употреблению табака – 58 %, алкоголя – 12 % респондентов и скорее отрицательно – 21,5 % опрошенных; употребление нелегальных наркотиков отрицает 78 % респондентов. Положительно оценивается употребление ПАВ и лично употребляют табак 19 %, алкоголь – 13 %, наркотики – 1,5 % опрошенных молодых людей. Положительно относятся к употреблению табака, но не употребляют сами – 9 % опрошенных; в небольших дозах и не часто можно употреблять алкоголь, по мнению 54 % респондентов; наркотики можно употреблять, и это дело свободного выбора отдельно каждого человека, по мнению 9 %, и тема злоупотребления наркотиками безразлична для 11,5 % опрошенных. Наличие данной группы респондентов – 20,5 % – свидетельствует об отсутствии четко сформированной позиции отказа от употребления ПАВ у части мо- лодежи, что может спровоцировать возможную смену представлений о личном употреблении ПАВ и способствовать приобщению к злоупотреблению наркотическими веществами.

Анализ полученных данных показывает, что 23,4 % подростков 14–17 лет положительно относятся к курению, из них более половины курят. Отрицательно относится к табакокурению все-таки большинство подростков (63,2 %), однако следует учесть, что 11,2 % респондентов являются потенциальными курильщиками («Отношусь к курению положительно, хотя сам не курю»). Доля курильщиков увеличивается с возрастом до 30 лет, достигая 25,4 %, затем снижается до 12,9 % к 50 годам.

Сравнительный анализ числа курильщиков среди городских и сельских жителей показал, что среди последних доля курящих несколько выше, чем среди горожан. При этом количество курильщиков в различных городах отличается незначительно, тогда как в сельских населенных пунктах наблюдается существенная разница.

Важное значение имеет изучение распространенности табакокурения в учебных заведениях. Установлено, что 16,9 % представителей учащейся молодежи курят и ещё 10,2 % хотя и не курят, но положительно относятся к курению, т. е. в принципе являются потенциальными курильщиками. Самый большой удельный вес курящих наблюдается в средних специальных учебных заведениях (33,0 %), в вузах – 18,2 %, в школах – 12,4 %. Более всего отрицательно к табакокурению (63,4 %) относятся в школах и вузах.

Особую тревогу вызывают и результаты исследования табакокурения по полу. Так, из числа опрошенных юношей и молодых мужчин курят 14,8 %. Среди девушек и молодых женщин курильщицы составляют 25,4 %. Приведенные выше данные являются показателем явно неудовлетворительной воспитательной работы среди подростков в образовательных учреждениях округа.

Ещё более актуальной является проблема употребления алкоголя в России, в частности в Ямало-Ненецком автономном округе. Данные опроса свидетельствуют, что положительно относятся к употреблению и употребляют алкоголь в среднем 12,7 %, а в небольших дозах и не часто могут употреблять 53,8 % респондентов. Отрицательно относится к спиртным напиткам лишь пятая часть опрошенных, резко отрицательно – 11,8 %. Анализ показывает, что принимают алкоголь уже с 14 лет 9,6 % подростков, а ещё 47 % полагают, что его можно употреблять в небольших дозах. Таким образом, более половины подростков приобщены к спиртному, а о «небольших дозах» можно только теоретизировать. Следовательно, общественное сознание фактически формирует у детей и подростков положительное отношение к «яду».

По мере увеличения возраста процент употребляющих увеличивается и составляет 17,3 % в 30 лет, затем снижается до 9,3 % в возрасте 41–

50 лет. Доля употребляющих «нечасто и в небольших дозах» держится на уровне 47–63,4 %, не имея тенденции к снижению. Подростки 14–17 лет в 27,1 % случаев отрицательно и в 16,3 % резко отрицательно относятся к употреблению алкоголя. Доля отрицательного отношения к алкоголю с возрастом уменьшается и в 27–30 лет составляет 9,8 %. Иными словами, к 30-летнему возрасту только десятая часть населения не приемлет идею употребления алкоголя.

Исключительно важное значение имеет изучение отношения к употреблению алкоголя учащейся молодежи. Авторские исследования свидетельствуют, что студенты средних специальных заведений больше, чем другие обучающиеся, положительно относятся к алкоголю (34,7 %), а 10,9 % подтверждают факт его употребления. Меньше всего (6,4 %) принимают алкоголь воспитанники профессиональных училищ. Более десятой части школьников (10,9 %) также употребляют спиртные напитки, и ещё 43,8 % являются потенциальными потребителями. В вузах доля принимающих спиртное составляет 11,1 %, а положительно относящихся к употреблению в «небольших дозах» – 63,5 %. Указанные данные, по-видимому, отражают уровень воспитательной работы в образовательных учреждениях региона.

Изучение отношений к спиртным напиткам городских и сельских жителей позволяет заключить, что в сельской местности употребление алкоголя выше его уровня в городах. При этом доля употребляющих в сельской местности значительно колеблется в различных населенных пунктах.

Важное практическое значение с позиции влияния на здоровье и формирования алкоголизма имеет предпочтительное отношение к видам напитков. Из числа опрошенных подростков 14–17 лет 47,1 % употребляют пиво, 37,9 % – вино, 4,3 % – водку или другие крепкие напитки, а 10,7 % респондентов употребляют то, что есть в данный момент. К 30 годам доля употребления пива снижается до 33,6 %, а крепких напитков увеличивается до 21,9 %. Число употребляющих вино практически не изменяется с возрастом. Обращает на себя внимание высокий удельный вес (17,1 %) употребляющих водку и другие крепкие напитки среди студентов техникумов и колледжей. Пиво более всего (38,2 %) принимают воспитанники профессиональных училищ.

В целом среди наиболее предпочтительных алкогольных напитков большинство – 40 % – опрошенных определили пиво; 39 % респондентов отметили вино; крепкие напитки и водку отметили 11 % молодых людей и 10 % респондентов выпивают любые напитки, имеющиеся в наличии, в данной группе доминируют опрошенные женского пола – 6%.

Из 40 % опрошенных предпочитающих употребление пива наибольшую группу составили учащиеся – 22 %, из которых доминирует группа респондентов женского пола (21 %), вторую по численности группу составили работающие молодые люди - 12 %; практически идентичное распределение наблюдается при анализе группы ответов респондентов, отметивших наиболее предпочтительным напитком вино, в ней лидируют опрошенные мужского пола -31 %; однако среди предпочитающих крепкие напитки и водку на первом месте находится группа, состоящая из работающей молодежи - 5,5% и на втором месте - 3% учащиеся, в данной группе большинство составляют респонденты женского пола - 8%.

Преобладающее большинство молодых людей отрицательно относятся к возможной легализации наркотических веществ в России - 62 %, из них большинство составили учащиеся вузов (38 %). Из отрицательно относящихся к возможной легализации наркотиков доминируют респонденты мужского пола -38 %. 26 % респондентов затруднились с ответом, из них наибольшую группу составили учащиеся школ -18 %, в данной группе также большинство составили респонденты мужского пола - 14 %. Среди опрошенных молодых людей (1324 человека) считают, что легкие наркотики необходимо давно легализовать -11 %, из них самую большую группу также составили учащиеся вузов, и большинство респондентов женского пола - 6%. Деление наркотических веществ на «легкие» / «тяжелые» свидетельствует одновременно о распространении мифов о свойствах наркотиков и их воздействии на организм человека [12-14].

Выводы

Таким образом, несмотря на снижение темпов распространения процесса наркотизации в ЯмалоНенецком автономном округе наблюдаются дальнейшие его качественные преобразования: распространение во всех социальных слоях; дальнейшая феминизация; функционирование в молодежной среде наркотической субкультуры, широко распространяемой через формальные и неформальные каналы коммуникации [15, с. 16–17]. Отношение молодежи к употреблению легальных психоактивных веществ: табаку и алкоголю - в целом характеризуется как лояльное. Большинство молодых людей употребляет алкоголь и курит табачные изделия. Среди алкогольных напитков наиболее распространено употребление пива. Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается резкий рост заболеваемости пивным алкоголизмом, кроме того, приобщение к наркотикам происходит на фоне употребления табака и алкоголя.

Большинство молодежи отрицательно относится к употреблению наркотических веществ и к возможной легализации наркотиков в России. Однако существует группа молодых людей, лояльно относящихся не только к легализации т. н. «легких» наркотиков (11 %), но и к их употреблению (1,5 %). Существование группы респондентов, затруднившихся с характеристикой собственного отношения к легализации наркотических средств (26 %), свидетельствует об отсутствии четко сформированной позиции в отношении употребления ПАВ у части молодежи [15].

При определении приоритетных направлений профилактики употребления ПАВ на территории Ямало-Ненецкого округа следует принимать во внимание полученные данные, свидетельствующие о наличии группы молодежи (около трети от всех опрошенных) с отсутствием четко сформированного отношения к злоупотреблению наркотическими веществами. Следует учитывать и факт распространенного потребления пива в молодежной среде, а также обратить отдельное внимание на различие в показателях в отношении к употреблению ПАВ у респондентов женского пола, что свидетельствует о феминизации процесса наркотизации [16].

Важнейшим компонентом системы формирования здоровья является систематическое, непрерывное, полноценное обучение здоровью. Создание модели учреждения принципиально нового типа «Образовательно-досуговый физкультурно-оздоровительный центр “микрорайона”» предполагает, что данный центр станет очагом формирования культуры здоровья, здорового образа жизни, воспитания морально-волевых качеств, укрепления психофизического состояния, профилактики асоциального поведения, клубом по интересам в сферах образования, культуры, искусства, молодежной трибуной новой идеологии здравотворчества, законодателем моды на здоровье, местом психологически комфортного, здорового досуга молодежи. Существующие в настоящее время законодательные документы благоприятствуют созданию учреждений с обозначенными направлениями работы [17].

Важнейшим результатом реализации проекта должно стать осознанное отношение подрастающего поколения к главной ценности жизни, мотивация к его формированию, сохранению и совершенствованию собственными усилиями, устойчивая ориентация на здоровый образ жизни. Обучение здоровью в сочетании с проведением комплекса специальных физкультурно-оздоровительных мероприятий, социально-досуговая деятельность здоровьеформирующей направленности обеспечат теоретическую основу и практические умения управления личным здоровьем.

Для сохранения и улучшения физического, социального, психологического здоровья молодого поколения и коренного населения Ямало-Ненец-кого автономного округа для формирования трудовых ресурсов при освоении Арктики необходим жесткий медицинский и психофизиологический контроль. Важна атмосфера создания социальных условий, обеспечивающих полноценную адаптацию к климатоэкологическим и психосоциальным условиям жизни и работы в экстремальных условиях среды [18– 20]. Важно учитывать результаты проведенных нами научных исследований при дальнейшей организации периодических медицинских осмотров, важно выяв- лять ранние нарушения социального здоровья и обеспечивать своевременную профилактику социального развития общества для обеспечения личностного становления каждого гражданина. Подобная практика даст возможность увеличить качество и продолжительность здоровой жизни в Арктике.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук в рамках исследования МК-2980.2021.2 «Мониторинг социального здоровья населения Арктический регион».

Список литературы Социальное здоровье жителей Ямало-Ненецкого автономного округа

- Дмитриева, Е. В. Социальное здоровье: методологические проблемы изучения / Е. В. Дмитриева // Общество и социология: новые реальности и новые идеи. - СПб., 2001.

- Ковалева, А. И. Социология молодежи: теоретические вопросы / А. И. Ковалева, В. А. Луков. - М. : Наука, 2009. - 180 с.

- Гайнанов, Д. А. Российская Арктика в контексте устойчивого развития / Д. А. Гайнанов, С. А. Кириллова, Ю. А. Кузнецова // Экономические и социальные перемены. - 2013. - № 6 (30). - С. 79-89.

- Диденко, Н. И. Концептуальные основы программно-целевого управления комплексным развитием арктической зоны РФ / Н. И. Диденко, Н. И. Комков // Неделя науки Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. - 2014. - № 1. - С. 171-185.

- Лексин, В. Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В. Н. Лексин, А. Н. Швецов. - М. : УРСС, 2015. - 372 а

- Руденко, Д. Ю. Иерархическая структура глобальной цели социально-экономического развития региона / Д. Ю. Руденко // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 5. - "ТО^ http://www.stience-education.ru/111-10281 (дата обращения: 28.07.2022).

- Леонтьев, Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д. А. Леонтьев. - 2-е изд., испр. - М. : Смысл, 2003.

- Здоровье коренного населения Севера РФ: на грани веков и культур : монография / А. И. Козлов, М. А. Козлова, Г. Г. Вершубская, А. Б. Шилов. - 2-е изд. - Пермь : ОТ и ДО, 2013. - 205 с.

- Почекаева, Е. И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения : монография / Е. И. Почекаева, Т. В. Попова. - М. : Феникс, 2012. - 448 с.

- Рыбак, В. Исследование влияния качества окружающей среды на здоровье населения / В. Рыбак. -М. : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. - 424 с.

- Куликова, Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : учебник для студентов средних и высшых пед. учеб. заведений / Т. А. Куликова. - М. : Академия, 2007. - 232 с.

- Каражанова, А. С. Особенности детского наркотизма (обзор отечественной и зарубежной литературы) / А. С. Каражанова // Наркология. - 2003. - № 11.

- Сирота, Н. А. Теоретические, методологические и практические основы альтернативной употреблению наркотиков активности несовершеннолетних и молодёжи / Н. А. Сирота, В. М. Ялтон-ский. - М. : МГФПШК, 2004. - 158 с.

- Кошкина, Е. А. Наркологическая ситуация в Российской Федерации в 1999-2002 гг. / Е. А. Кошкина // Наркология. - 2004. - № 1.

- Быков, С. А. Наркомания среди молодежи как показатель дезадаптированности / С. А. Быков // Социс. - 2000. - № 4.

- Вязьмин, А. М. Ведущие детерминанты общественного здоровья приарктических территорий Европейского Севера России / А. М. Вязьмин, А. Л. Санников, Э. А. Мордовский // Арктика и Север. - 2012. - №7. - 16 с.

- Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ О молодежной политике в Российской Федерации. - URL: https:// kremlin.ru>acts/bank /46328 (дата обращения: 28.07.2022).

- Рябова, Л. А. О неотложных мерах по повышению уровня и качества жизни населения Арктической зоны РФ / Л. А. Рябова // СЕВЕР промышленный. - 2011. - № 5.

- Стыров, М. М. Частные расходы на социальные нужды в северных регионах России / М. М. Стыров // Арктика и Север. - 2013. - № 11. - С. 60-70.

- Юшкин, Н. П. Арктика в стратегии реализации топливно-энергетических перспектив / Н. П. Юшкин ; под ред. В. Е. Фортова, Ю. Г. Леонова. - М. : Наука, 2006. - С. 254.