Социальные аспекты коммерциализации рекламы на телевидении

Автор: Власова Наталья Владимировна, Фильченкова Анна Сергеевна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Социология и политология

Статья в выпуске: 2 (24), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется, как социальные, экономические, культурные изменения, характерные для современных постиндустриальных обществ, развитие коммуникативных технологий меняют телевидение и его аудиторию, а также традиционные формы их взаимодействия. Коммерциализация российского телевидения, наряду с преобразованиями в экономике, вызвавшими трансформацию социальной структуры общества, изменила условия и образ жизни людей, роль телевидения в их повседневной жизни.

Реклама, коммерциализация сми, телевизионное потребление, телевизионная аудитория

Короткий адрес: https://sciup.org/14114334

IDR: 14114334

Текст научной статьи Социальные аспекты коммерциализации рекламы на телевидении

Во второй половине ХХ века телевидение заняло лидирующее положение в системе средств массовой коммуникации, стало неотъемлемой частью повседневной жизни людей и значимым фактором общественного и культурного развития. Аудитория является важнейшей (наряду с коммуникатором и содержанием) частью телевидения как социального института. Именно во взаимодействии с аудиторией телевидение реализует свои социальные функции и свою символическую власть. Динамика телевидения и аудитории — взаимосвязанные процессы. Социальные, экономические, культурные изменения, характерные для современных постиндустриальных обществ, развитие коммуникативных технологий меняют телевидение и его аудиторию, а также традиционные формы их взаимодействия.

Российская аудитория телевидения претерпела существенные изменения вместе с радикальными трансформациями российского общества и телевидения в конце ХХ — начале ХХI века. Принципиальные изменения телевидения связаны с преобразованием государственной системы печатных и электронных СМИ, сосредоточенной главным образом на идеологических и политических задачах, в медиаиндустрию, оперирующую на рынке и ориентирующуюся на за- коны рыночного (а не только политического) спроса и предложения. Телевидение из идеологического института превратилось в бизнес-организацию, специфической задачей которой является агрегирование с помощью определенного контента привлекательных для рекламодателей аудиторий с последующей их коммодификацией. Коммерциализация российского телевидения, наряду с преобразованиями в экономике, вызвавшими трансформацию социальной структуры общества, изменила условия и образ жизни людей, роль телевидения в их повседневной жизни; изменилось также содержание, передаваемое по каналам телевидения, телевизионные предпочтения аудитории, формы телесмотрения и многое другое. Эти проблемы объединены исследованием социокультурной динамики российской телевизионной аудитории, что представляется фундаментальной проблемой современной социологии телевидения.

Телевидение как одно из средств массовой информации является наиболее массовым из СМИ, охватывающим и те слои населения, которые остаются за рамками влияния других СМИ. Эта способность телевидения объясняется его спецификой как средства создания, передачи и восприятия информации.

Во-первых, эта специфика заключается в способности электромагнитных колебаний, несущих телевизионный сигнал, проникать в любую точку пространства в зоне действия передатчика. С появлением спутникового телевидения последнее ограничение отпало, еще более усилив позиции ТВ.

Во-вторых, специфика ТВ (в отличие от радио) — в его экранности, то есть в передаче информации посредством движущегося изображения, сопровождаемого звуком. Именно экран-ность обеспечивает непосредственно-чувственное восприятие телевизионных образов, а значит, и их доступность для самой широкой аудитории. В отличие, например, от радио, телевизионная информация доносится до зрителя в двух плоскостях: вербальной (словесной); невербальной, зрительной [2, с. 78].

Звукозрительный характер телевизионной коммуникации усиливается персонификацией информации, телевидение в большом числе случаев подразумевает личностные контакты автора или ведущего и участников передачи с аудиторией. Персонификация телеинформации уже давно утвердилась во всем мире как принцип вещания, как сущностное отличие телевизионной журналистики от других ее родов.

В-третьих, телевидение способно сообщить в звукозрительной форме о действии в момент его свершения. Одновременность события и его отображения на телевизионном экране (симуль-тантность) является едва ли не самым уникальным свойством телевидения [7].

Превращение средств массовой информации в платформу для рекламного рынка диктует свои требования к программам, и в результате создаётся некий «виртуальный мир» со своими рекламными ценностями, который порождает ложные представления и ожидания, особенно у молодого поколения.

На общероссийском рынке телевидение занимает главенствующее место. По прогнозам специалистов, рынок телевизионной рекламы составит в 2015 году 52 % от всего медиарынка, а в 2016 — 54 % и вырастет с 1,3 до 2 миллиардов долларов. В то же время доходы радио и печати, хоть и вырастут в абсолютных цифрах, в процентном отношении уменьшатся [3].

Если говорить о роли государства и частного капитала в средствах массовой информации, то ситуация в печатных СМИ наиболее близка, несмотря на все особенности российского рынка, к мировым тенденциям. Что же касается электронных СМИ, особенно телевидения, то надо прямо сказать, что в последние годы здесь преобладают далеко не рыночные факторы.

Телевидение сегодня является единственным сегментом медиарынка России, где государство сохраняет доминирующие позиции: 50 % аудитории, 70 % рекламных доходов.

По результатам проведенного исследования было выявлено, что дифференциация российской аудитории телевидения связана с углублением различий в способах организации, формах и стилях телепотребления. Это касается времени, места, продолжительности просмотра, а также особенностей характера и стиля телепросмотра (запланированное или спонтанное, фоновое или сосредоточенное, зэппинг или непрерывный просмотр и пр.). Развитие цифровых технологий приводит к формированию новых форм телепотребления, что способствует дальнейшей дифференциации телеаудитории. Так, по данным опроса 2014 года, каждый шестой владелец домашнего доступа в Интернет в крупных городах России, имея дома телевизор, смотрит телепередачи на мониторе компьютера (через Интернет или ТВ-тюнер). Неравномерность проникновения Интернета, обусловленная социальными и технологическими причинами, оказывается дополнительным фактором дифференциации телеаудитории.

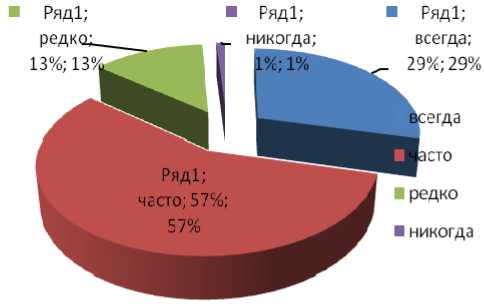

По результатам проведенного опроса, 29 % телезрителей всегда переключают канал, когда начинается реклама. 57 % это делают часто, 13 % — редко и только 1 % не занимаются зэппингом (так профессионалы называют практику переключения каналов).

Почти каждый третий телезритель переключает канал, когда начинается реклама (см. рис. 1).

Рис. 1. Результаты ответов телезрителей на вопрос «Как часто Вы переключаете канал, когда начинается рекламный блок?»

Несмотря на ярко выраженную нелюбовь масс к телевизионной рекламе, как показывает практика, именно она воздействует на людей больше, чем все остальные виды рекламы. При постановке той или иной задачи нужно проанализировать и оценить эффективность ТВ. Если рынок ограничен городом, областью или даже несколькими городами или областями, нужно искать эффективные каналы коммуникации. Часто при решении точечных задач размещение в прессе, наружной рекламе и радио могут дать хороший результат.

Произошло сокращение объема потенциальной аудитории ТВ и изменилась её социально-групповая структура, что связано с демографическими процессами и преобразованиями 1990-х гг. До конца 1980-х гг. потенциальная аудитория ТВ росла вместе с ростом численности населения и расширением телевизионного вещания. В 1990 году, по данным госстатистики, охват населения телевещанием составил 98 %, то есть практически сравнялся с численностью населения [4]. Но процессы депопуляции в 90-е гг. привели к сокращению величины потенциальной аудитории телевидения: численность населения России с 1994 по 2010 год сократилась на 4,9 млн человек, соответственно, величина потенциальной аудитории телевидения уменьшилась на 2,6 млн человек и составила 141 млн 326 тыс. человек [1]. Несмотря на некоторое сокращение объема, российская аудитория телевидения остается одной из самых крупных национальных телеаудиторий в мире. Но с 2009 года наблюдается также уменьшение реальной (ежедневной) аудитории телевидения (см. табл. 1).

Таблица 1

Изменение объемов телепотребления по половозрастным группам (2012—2014 гг.) (в минутах в сутки на одного представителя в группе) [1]

|

Группы |

2012 г. |

2014 г. |

2014 – 2012 гг. |

|

Все 4—10 лет |

166 |

135 |

– 32 |

|

Мужчины 11—24 лет |

172 |

148 |

– 23 |

|

Женщины 11—24 лет |

165 |

156 |

– 10 |

|

Мужчины 25—34 лет |

174 |

161 |

– 13 |

|

Женщины 25—34 лет |

225 |

190 |

– 35 |

|

Мужчины 35—54 лет |

244 |

236 |

– 8 |

|

Женщины 35—54 лет |

239 |

250 |

11 |

|

Мужчины 55 лет и старше |

282 |

308 |

25 |

|

Женщины 55 лет и старше |

283 |

329 |

47 |

Электронные измерения количества телепросмотров на панельной выборке домохозяйств, которые ведутся в России начиная с 1999 года компанией TNS, позволили зафиксировать, что среднее число людей, ежедневно включенных в телепросмотр, с 2012 по 2014 год сократилось с 75 до 73 % [6]. Основной причиной стали изменения медиасреды и медиапотребления — прежде всего конкуренция со стороны новых информационно- коммуникационных технологий (компьютер, Интернет, мобильные устройства и пр.). Число ежедневных телезрителей более всего сократилось именно в группах населения, которые активнее других осваивают и используют новые медиатехнологии: молодежь от 15 до 35 лет, особенно мужчины этой возрастной группы (см. табл. 1). По данным компании TNS, активные интернет-пользователи смотрят телевизор в среднем на час меньше, чем не-пользователи. Динамика российской аудитории телевидения связана также с изменением ее половозрастной структуры.

В телеаудитории наблюдается «перевес» женщин (даже больший, чем в населении в целом): 59 % женщин и 41 % мужчин [6]. Рост «женского телесмотрения» и увеличение доли женщин в аудитории телевидения объясняется комплексом причин, связанных со стратификационными процессами, изменениями в бюджете времени, организации быта (в частности, массовым распространением бытовой техники, «удвоением» телевизионных приемников в домохозяйствах и ростом фонового телепотребления, совмещенного с выполнением домашних дел) и пр.

Но не менее важной причиной стали изменения в содержании телепрограмм, связанные с коммерциализацией телевидения. Условием успеха коммерческого телевидения является не просто производство массовой аудитории, но и производство определенных (целевых) аудиторий, представляющих интерес для рекламодателей. Женщины, отвечающие, как правило, за ведение домашнего хозяйства и совершающие большинство покупок товаров повседневного спроса, наиболее востребованы рекламодателями. Именно на них и рассчитаны, соответственно, передачи современного российского ТВ — телесериалы, развлекательные ток-шоу, передачи о ремонте, кулинарии, здоровье, моде, концерты популярных исполнителей и всевозможные шоу со «звездами» и др. [5].

Основой для большинства общенациональных рекламных компаний является телевидение — средство передачи сообщения в звуке, красках и движении, способное увязать символы с товарами, показать применение товаров и реакцию потребителей.

Бесспорные его преимущества — массовая аудитория, экономичность и относительно невысокие затраты на представление продукта в расчете на одного потребителя. Телевидение более комплексно воздействует на органы чувств человека, то есть на его слух, зрение, тогда как газетное объявление — только на зрение [4].

Конечно, телевидение может обеспечить некоторую избирательность в зависимости от времени дня и от программы, но в целом не такую точную, какая требуется. Кроме того, типичное рекламное сообщение имеет продолжительность тридцать секунд, и для закрепления его в сознании надо, чтобы потенциальный клиент смотрел это время телевизор, а сообщение было повторено. Только тогда он успеет записать номер телефона или другую информацию, которая позволила бы ему купить продукт или узнать о нем больше.

Другая связанная с телевидением проблема — это переключение зрителями каналов, особенно когда передача прерывается рекламой. Избежать этого невозможно, и телеканалы пытаются передавать рекламные сообщения (объявления по возможности в одно и то же время). Это означает, что, даже переключая с одного канала на другой, зритель все равно увидит рекламу.

Следующая проблема — слишком большой поток рекламных сообщений. Им посвящено около четвертой части эфирного времени, а иногда даже больше. Если человек длительное время смотрит телевидение, он получает множество таких сообщений и, привыкнув к ним, отвергает их все, как бы отгораживается от них. Поэтому надо разрабатывать такие сообщения, чтобы они привлекали внимание телезрителя и удерживали его длительное время.

-

1. Азейнберг М . Менеджмент рекламы. М. : Интел-Тех, 2013. 432 с.

-

2. Коломиец В . Телерекламный бизнес (информационно-аналитическое обеспечение). М. : Международный институт рекламы, 2011. 364 с.

-

3. Котлер Ф . Основы маркетинга. Краткий курс. М. : Вильямс, 2012. 689 с.

-

4. Полуэхтова И. А . Динамика российской телеаудитории // Социс. 2010. № 1. C. 66—77.

-

5. Серегина Т. К., Титкова Л. М . Реклама в бизнесе. М. : ИВЦ «Маркетинг», 2014. 514 с.

-

6. TNS Россия InBrevi. Анализ телевизионной рекламы. URL: http://www.tns-global.ru/services/ monitoring/advertising/tv/ (дата обращения: 25.10.2015).

-

7. Интернет-энциклопедия. URL: http://bse.sci-lib.com /article106417.html (дата обращения: 15.10.2015).

Список литературы Социальные аспекты коммерциализации рекламы на телевидении

- Азейнберг М. Менеджмент рекламы. М.: Интел-Тех, 2013. 432 с.

- Коломиец В. Телерекламный бизнес (информационно-аналитическое обеспечение). М.: Международный институт рекламы, 2011. 364 с.

- Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. М.: Вильямс, 2012. 689 с.

- Полуэхтова И. А. Динамика российской телеаудитории//Социс. 2010. № 1. C. 66-77.

- Серегина Т. К., Титкова Л. М. Реклама в бизнесе. М.: ИВЦ «Маркетинг», 2014. 514 с.

- TNS Россия InBrevi. Анализ телевизионной рекламы. URL: http://www.tns-global.ru/services/monitoring/advertising/tv/(дата обращения: 25.10.2015).

- Интернет-энциклопедия. URL: http://bse.sci-lib.com/article106417.html (дата обращения: 15.10.2015).