Социальные факторы риска рождения глубоко недоношенных детей

Автор: Табышева Айнура Койчукеевна, Маймерова Гульзат Шаршенбековна, Шайдерова Ирина Генадьевна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 3 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены данные о социальных факторах риска рождения недоношенных новорожденных, которые находились на стационарном лечении в Ошском городском родильном доме (Киргизская Республика). В группу обследования вошли 93 ребенка, в первую группу вошли недоношенные новорожденные с ЭНМТ 31 (25,2%), во вторую группу - 62 (50,4%) новорожденных с ОНМТ, в группу сравнения вошли 30 (24,4%) недоношенных новорожденных.

Новорожденные, очень низкая масса тела, экстремально низкая масса тела, факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/14120916

IDR: 14120916 | УДК: 616-053.32-06 | DOI: 10.33619/2414-2948/64/16

Текст научной статьи Социальные факторы риска рождения глубоко недоношенных детей

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616-053.32-06

За последние годы в мире отмечается тенденция к увеличению числа выживших недоношенных новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении, в связи с внедрением современных перинатальных технологий и использованием методов интенсивной терапии в лечении [1].

С января 2004 года Кыргызстан перешел на европейские критерии регистрации детей: 22 недели и 500 граммов. У неонатологов возникла особая проблема – снижение смертности среди таких маловесных детей. Новорожденные дети в структуре младенческой смертности составляют 75%, из них значительную долю занимают дети с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении [2].

В соответствии с приказом Минздрава Киргизской Республики №280 от 23.05.2014 года начата оптимизация перинатальной помощи в южном регионе Кыргызстана всем беременным женщинам из группы высокого риска и новорожденным детям. Была поставлена задача эффективного выхаживания и реабилитации детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела, решение которой не только приводит к снижению перинатальной и младенческой смертности, но и улучшит прогноз их дальнейшего развития [3].

Согласно мировой статистике частота преждевременных родов в разных странах колеблется в пределах 5-12%. В Швеции — 5,9%, во Франции — 7,5%, в Германии — 7,4%, в США — 9,7%, в России — 7,7% [4]. В Кыргызстане она держится на уровне 8–13% (РМИЦ, 2016), из них на долю детей с очень низкой массой тела приходится 1,0–1,4%, а детей с ЭНМТ — 0,8–1,3% [5].

Здоровье детей с экстремально низкой массой тела вызывает озабоченность у специалистов медицинской и социальной сферы, т. к. среди данной категории младенцев отмечается высокая инвалидизация, развитие тяжелых неврологических и соматических заболеваний [6].

По данным зарубежных стран среди детей с массой тела до 500 грамм выживает 12%, от 500–749 грамм — 50%, от 750–1000 г — около 80% (13, 57, 228). Число здоровых детей среди рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении не превышает 10–25%, а процент инвалидности ДЦП — 12%, глухота и слепота — 30%, болезни дыхательной системы — 7% [7].

Проблема изучения развития и показателей здоровья детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела вместе с уточнением факторов риска развития у них последствий перинатальной патологии, имеет практическую значимость [8].

Материал и методы исследования

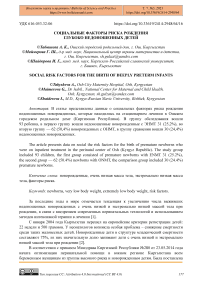

При проведении проспективного исследования новорожденных, которые находились на стационарном лечении в перинатальном центре г.Ош, они были разделены на три группы. В первую группу вошли недоношенные новорожденные с ЭНМТ до 999 г — 31 (25,2%). Во вторую группу — 62(50,4%) недоношенные новорожденные с ОНМТ от 1000 до 1499 г. Третью группу составили (группа сравнения) недоношенные новорожденные свыше 1500 г — 30(24,4%) Рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение обследуемых на группы (%).

Критерии включения в группу исследования: недоношенные дети, рожденные с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ).

Критерии исключения из исследуемой группы:

-

1) генетические заболевания и врожденные пороки развития;

-

2) дети, погибшие в неонатальном периоде;

-

3) дети с хирургической и врожденной патологией (ВПР).

Нами были использованы также анамнестические данные, полученные из медицинской документации (истории родов, истории развития новорожденных, медицинские карты стационарного больного, амбулаторные карты — «история развития ребенка»).

Из лабораторных методов исследования использовали:

-

1. Общепринятые лабораторные методы — клинический анализ крови; общий анализ мочи, биохимический анализ крови: общий белок, глюкоза, билирубин, фракции билирубина, электролиты крови: калий, натрий, кальций общий.

-

2. Инструментальное обследование включало ультразвуковое исследование мозга — нейросонографию (НСГ) в двух проекциях. Фронтальное и сагиттальное сканирование проводилось через большой родничок, аксилярное сканирование — через височные отделы. Так же проводилось ультразвуковое исследование сердца: эхокардиография (Эхо-КГ). Исследовались легкие путем рентгенографии, органы брюшной полости путем ультразвукового исследования. Консультировались по показаниям с узкими специалистами: детским хирургом, офтальмологом, детским ортопедом, кардиологом, кардиохирургом, пульмонологом, нейрохирургом и другими специалистами многопрофильной клиники.

Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием программы STATISTICА 6.0. При представлении результатов статистического анализа учитывали рекомендации по использованию статистических методы.

Результаты и их обсуждение

В группе недоношенных с ЭНМТ (1 группа) на основании сбора анамнеза у матерей были выяснены следующие факты. Роды у матерей с данной беременностью были в сроке от 24 до 30 недель т.е. отмечались преждевременные роды (26,87±0,195). Данная беременность по счету была от 1 до 7 беременности (3,27±0,374), а по нумерации родов — от до 1 до 5 (2,50±0,279). Встали на учет по месту жительства у гинеколога/семейного врача в сроке от 7 до 21 недель беременности (12,14±0,747).

Таким образом, выявлено, что часть женщин из этой группы встали на учет по месту жительству у гинеколога / семейного врача в более поздние сроки.

У 61,3% (19) женщин данные роды были повторными, а 12 (38,7%) женщин были первородящими (Рисунок 2).

61,3

первородящая повторнородящая

Рисунок 2. Распределение женщин по счету беременности (%).

При изучении анамнестических данных у матерей во второй группе, было выяснено, что 41 (66,1%) женщина была повторнородящей и 21 (33,9%) первородящей.

Роды данным ребенком были в сроке от 27 до 33 недель беременности (29,68±0,182). Беременность по счету была от первой до восьмой (2,58±0,191), а роды — от первых и до шестых (2,36±0,169). На учет по месту жительству встали в сроке от 4 до 29 недель беременности. То, что женщины встали на учет в более поздние сроки, подтверждает факт отсутствия должного внимания к своему здоровью самой женщины. Возраст матерей составил от 17 лет и до 41 года (27,54±0,813), а возраст отца был от 24 до 48 лет (32,03±0,804).

Также нами был проведен анализ семейного положения матерей с недоношенными новорожденными с ЭНМТ. 19 (61,3%) женщины находились в зарегистрированном браке, а у 10 (32,3%) женщин данный брак не был зарегистрирован и у 2 (6,5%) был гражданский брак.

По семейному положению 51 (82,3%) женщина во 2 группе детей с ОНМТ состояли в браке при рождении ребенка, а 6 (9,7%) — были не замужем и у 5 (8,1%) брак был гражданским. 11 (17,7%) женщин во время беременности и ранее были работающими. А 51 (82,3%) занимались только домашним хозяйством.

При изучении образовательного генеза матерей 2 группы новорожденных (ОНМТ), было выявлено следуюее: у 38(61,3%) было среднее образование т. е. у них был только аттестат об окончании школы, у 1 (1,6%) женщины было незаконченное среднее образование и у 5 (8,1%) женщин — среднее специальное образование. Начальное образование в данной группе имела 1 (1,6%) женщина. У 12 (19,4%) женщин было законченное высшее образование и у 5 (8,1%) — не законченное высшее образование.

Таким образом, недоношенные новорожденные рождались в чаще у женщин со средним (61,3%), незаконченным средним (8,1) и начальным образованием (3,2%), по сравнению с женщинами, у которых было высшее образование.

При данной беременности многие женщины 38 (61,3%) занимались домашним хозяйством, а 13 (21,0%) работали на табаке, у 4 (6,5%) женщин работа была связана с высокогорьем. 3 (4,8%) работали на сурьмяном заводе, 2 (3,2%) — на хлопке, по 1 (1,6%) занимались тяжелой физической работой и работали на рисовых полях.

Таким образом, данный фактор риска мог сыграть негативную роль при рождении недоношенных новорожденных у вышеуказанных женщин. Тяжелый физический труд и профессиональные вредности при определенной работе, особенно в первом триместре беременности и при зачатии, возможно, стали одной из ведущих причин рождения данных младенцев.

В 3 группе (контрольной) недоношенных новорожденных 13 (43,3%) матерей были первородящими, а 17 (56,7%) повторнородящими. Возраст матерей в данной группе недоношенных младенцев был от 19 лет до 41 года (26,93±1,203). А возраст отцов — от 21 года до 45 лет (31,00±1,312).

Семейное положение матерей в 3 группе (сравнения) был следующим: 24 (80,0%) состояли в браке; 4 (13,3%) были не замужем, 2 (6,7%) не состояли в гражданском браке.

28 (93,3%) женщин не работали, но были задействованы в домашнем хозяйстве, а 2 (6,7%) матери до и во время беременности работали. Во время беременности были профессиональные вредности у 10,0% матерей и у 20,0% обоих родителей.

20,0% занимались работой в экологически неблагопритяных (табак) условиях, у 3,3% работа была связана с высокогорьем и у 6,7% был тяжелый физический труд на предприятиях.

При выяснении образования у матерей в 3 группе недоношенных новорожденных было выяснено следующее: у 18 (60,0%) было среднее образование; у 5 (16,7%) — среднее специальное обрахование; у 4 (13,3%) — законченное высшее образование; у 2 (6,7%) — неоконченное среднее образование и у 2 (3,3%) — начальное образование.

Выводы

Достоверно значимыми социальными факторами риска рождения глубоко недоношенных детей (с ОНМТ и ЭНМТ) явяляются социальный статус женщин, их образовательный ценз и трудовая занятость.

Беременные из материально плохо обеспеченых семей, имеющие в анмнезе неблагоприятные исходы родов, многорожавшие, занятые на физически тяжелых или вредных производствах должны составлять группы риска по нарушению сроков течения беременности с организацией соответствующих профилактических мероприятий.

Список литературы Социальные факторы риска рождения глубоко недоношенных детей

- Овсянникова Д. Ю., Болибок А. М., Даниэл-Абу М. Современные подходы к профилактике и лечению бронхолегочной дисплазии // Вестник современной клинической медицины. 2016. Т. 2. №2. С. 29-35.

- Володин Н. Н. Ведение новорожденных с респираторным дистресс синдромом. Методические рекомендации. М.: РАСПМ, 2014. 72 с.

- Постановление Правительства Киргизской Республики от 03. 12. 2003 г №748 "О внесении изменений в национальную статистику в связи с переходом на новые критерии живорождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения".

- Лебедева О. В., Чикина Т. А. Факторы риска ранней неонатальной смертности у новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела // Вопросы современной педиатрии. 2014. Т. 13. №6. С. 35-39.

- Кыргызстан: краткий статистический справочник. 2014-2016 гг. 30 с.

- Альбицкий В. Ю., Байбарина Е. Н., Сорокина З. Х., Терлецкая В. Н. Смертность новорожденных с экстремально низкой массой тела при рождении // Общественное здоровье и здравоохранение. 2010. №2. С. 16-21.

- Валиулина А. Я., Ахмадеева Э. Н., Крывкина Н. Н. Проблемы и перспективы успешного выхаживания и реабилитации детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела // Вестник современной клинической медицины. 2013. Т. 6. №1. C. 1-8.

- Михайлова О. В. Особенности клинических проявлений и отдаленные последствия врожденных инфекций у детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении: автореф. дисс.. канд. мед. наук. М., 2019. 24 с.