Социальные механизмы управления инвестиционной политикой на территории муниципального образования

Автор: Разина Татьяна Валерьевна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политические процессы и практики

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны предложенные автором механизмы управления инвестиционной политикой органов местного самоуправления на территории муниципального образования.

Местное самоуправление, инвестиционная политика, социальная эффективность инвестиционных проектов

Короткий адрес: https://sciup.org/170166299

IDR: 170166299

Текст научной статьи Социальные механизмы управления инвестиционной политикой на территории муниципального образования

В связи с сокращением объема поступлений в местный бюджет, уменьшением налогооблагаемой базы, малоэффективностью использования муниципального имущества и многим другим первоочередной задачей органов местного самоуправления городских и сельских поселений становится работа по формированию на территории благоприятного инвестиционного климата. Именно инвестиционные проекты способны учесть весь объем потребностей населения территории, дать импульс развитию и стать одним из инструментов в преодолении кризиса распределения.

РАЗИНА Татьяна Валерьевна – старший преподаватель кафедры управления социальными и экономическими процессами Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС ipkvov@vvpaa.

Реалии инвестиционной деятельности на территории муниципальных образований таковы, что результаты внедрения инвестиционных проектов остаются для граждан либо неизвестными, либо неясными; в то же время местное сообщество в состоянии оценить ресурсы, приобретаемые предпринимательскими структурами, непосредственно использующими на данной территории инвестиционные инструменты для повышения доходности своего бизнеса. Еще одна особенность сегодняшней региональной практики инвестиционной деятельности состоит в том, что значительная часть инвестиционных проектов в малых городах реализуется не только без широкого участия граждан в обсуждении предстоящих преобразований, но порой и без учета потребностей людей, живущих на территории, где непосредственно реализуются инвестиционные проекты.

Необходимо отметить, что инвестиции не могут пониматься только как процесс капиталовложения. Это многофункциональный процесс, в который втянуто множество субъектов: накапливающих и сберегающих инвестиционные ресурсы; осуществляющих функции их распределения и перераспределения; непосредственно запускающих их в экономический оборот, а также тех, чьи потребности в конечном счете должны удовлетворять внедряемые инвестиционные проекты, т.е. население муниципального образования. Таким образом, в этом процессе участвуют все общественные секторы, представляющие различные социальные группы, в той или иной степени имеющие отношение к инвестиционной деятельности.

На наш взгляд, достаточно эффективным механизмом соблюдения баланса интересов указанных социальных групп в осуществлении инвестиционной деятельности является осуществление экс- пертизы самих объектов инвестирования. Такая экспертиза может проводиться в нескольких разрезах1.

-

1. Социальная экспертиза , которая должна стать здесь самым главным компонентом, оценивающим соответствие целей запланированных реформ отраслевым, региональным и государственным приоритетам в части перспектив улучшения условий жизни населения, создания новых рабочих мест и т.п. Социальные оценки отражают влияние реформ на социальную среду, а именно на повышение качества жизни людей. Они также могут определять социально-целевую ориентацию реформ и их социальные последствия. Первый вид оценок должен входить в состав целей реформ, а второй – это вторичные, латентные оценки, которые возникают в результате реформ как их последствия.

-

2. Организационно-институциональная экспертиза , которая включает оценку соответствия институтов конкретных форм хозяйствования условиям и возможностям их ресурсного и инфраструктурного обеспечения. Здесь важно оценить достаточность нормативного обеспечения в части оформления юридического статуса хозяйственной структуры, прав на собственность, согласования с другими субъектами экономической деятельности в регионе и т. п.

-

3. Научно-техническая экспертиза , которая предусматривает оценку технологической состоятельности относительно обеспечения качества продукции (товаров и услуг), соответствия российским и мировым стандартам.

-

4. Экспертиза на соответствие рыночным условиям , сложившимся на данный момент . Эта экспертиза включает в себя сравнение с действующими аналогами, сертификацию образцов продукции, анализ действующих стандартов, рейтинги, территориальный анализ, маркетинговые исследования.

-

5. Экологическая экспертиза , направленная на подготовку выводов о соответствии запланиров анной или осуществляемой

-

6. Финансовая экспертиза , необходимая для оценки и анализа денежных потоков, формирования активов и пассивов, окупаемости инвестиций, накопления капитала. Эксперты исследуют прибыльность будущих периодов, бюджетную эффективность, последствия реформ с учетом новых правил финансового регулирования, длительность преимущественно расходной схемы деятельности и т.п.

деятельности нормам и требованиям законодательства об охране окружающей природной среды, о рациональном использовании и воссоздании природных ресурсов, обеспечении экологической безопасности.

В оценке инвестиционной привлекательности социально-экономической среды обычно исходят из посылки, согласно которой инвестиционные риски, которые предопределены этой средой, предметно связаны с неопределенностью состояния и особенностями развития общественно-политических и социальноэкономических процессов, обусловленных, с одной стороны, внутренней политикой государства, с другой – локальной инвестиционной политикой органов местного самоуправления муниципального образования.

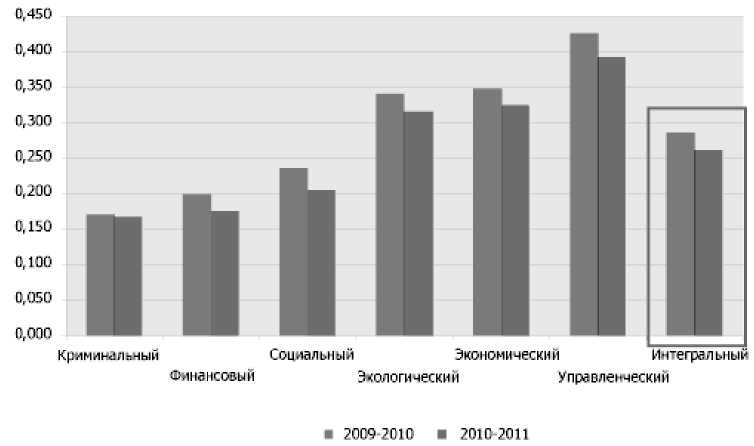

По данным Национального рейтингового агентства «Эксперт РА»2, регулярно публикующего рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов по модели «инвестиционный потенциал – инвестиционный риск», на сегодняшний день инвестиционный риск страны и все его составляющие снижаются, но по-прежнему самые высокие риски для инвесторов в России связаны с государственным управлением (см. рис.1).

Трактовка инвестиционных рисков3, как правило, связывается с необходимостью учета возможности (вероятности) нежелательного развития (влияния) внутриполитических (социально-экономических, правовых и собственно политических) процессов, т.к. именно в силу таких обстоятельств они не будут способствовать эффективной хозяйственной деятель-

Рисунок 1 Инвестиционные риски в России

ности. Итак, наличие инвестиционных рисков обусловлено нежелательными отклонениями реального состояния социально-экономической среды от ее идеала.

За идеальное состояние показателей, которые используются для исследования социально-экономических и политических процессов, принимается такой их уровень, который отвечает точке полной определенности. Для количественного измерения уровня определенности используется шкала от 1 до 5 баллов, причем оценки можно указывать со знаком «+» (чуть выше выбранного балла) или «–» (чуть ниже выбранного балла). То есть, здесь используется специальным способом построенная шкала, которая базируется на 5-балльной оценке по правилу ± . Это означает, что эксперт, сомневающийся в точности своей оценки, может выбрать немного большую ли немного меньшую оценку. На практике для работы экспертов примененный метод реализуется в использовании такой шкалы: 1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 4,3; 4,7; 5,0. Для анализа и расчетов уровня привлекательности социально-экономической среды используется 50-балльная шкала. Между шкалой оценок, которой пользуются эксперты, и шкалой оценок, которая используется в расчетах, существует такое соотношение:

шкале оценок 1; 1+; 2–; 2; 2+; 3–; 3; 3+; 4–; 4; 4+; 5–; 5 поставлена в соответствие шкала 10; 13; 17; 20; 23; 27; 30; 33; 37; 40; 43; 47; 50 баллов.

Оценка 5 (50) баллов характеризует уровень полной определенности, или же наивысший уровень привлекательности по показателю риска. Оценка 1 (10) отвечает наихудшему состоянию исследуемой характеристики и определяет ситуацию полной неопределенности, наиболее низкий уровень привлекательности. Приведенная шкала может служить методическим инструментом, который позволяет количественно установить величину отклонения реального уровня привлекательности социально-экономической среды от ее желательного, идеального уровня.

Совершенно очевидно, что успешность инвестиционных процессов и социальная эффективность инвестиционной деятельности существенно зависит от согласованности проводимых властью и инвесторами инновационных преобразований с социальной средой. С нашей точки зрения, одним из современных социальных механизмов инвестиционной деятельности органов местного самоуправления может стать общественный договор как основа соблюдения баланса интересов всех социальных групп на территории, предполагающий высокую социальную ответствен- ность участников всех секторов социума муниципального образования.

В результате работы, проведенной в 2001 г. Институтом национального проекта «Общественный договор»1, удалось выявить основные этапы и особенности структурного устройства российского общества, существенно влияющие на архитектуру и восприятие идеи общественного договора в нашей стране.

В течение веков общественный договор в России носил строго патерналистский характер, при котором всем (или почти всем) членам общества гарантировался определенный уровень благосостояния в обмен на абсолютное послушание их непосредственным руководителям в осуществлении экономических и политических планов, разработанных вышестоящими иерархическими органами. С учетом многовековой исторической традиции, в условиях плановой экономики и тоталитарного государства такой тип общественного договора был единственно приемлемым и единственно возможным в системе социальных отношений советского времени.

После разрушения существовавшей системы социальных отношений российское общество оказалось в состоянии, которое можно охарактеризовать как несоответствие между реальностью и ожиданиями граждан, хаос в сфере государственного управления, нарастание системных политических кризисов. Это несоответствие м ежду реальностью и ожиданиями, характерное для восприятия значительной части народа и правительства, служит основным источником конфликтов и разногласий и является главным препятствием на пути достижения согласия в отношении нового равновесия в общественной игре.

Суть сегодняшнего российского общественного договора и условный принцип отношений таков: «Люди, не мешайте нам, делайте, что хотите, только в наши дела не вмешивайтесь». Важнейшей задачей любого главы нашего государства, российского правительства, федеральных органов представительной власти, искренне желающего модернизировать, сделать современной российскую экономику и политику, является представление четкого проекта нового общественного договора. Можно полагать, что в основе нового общественного договора, который так необходим России, лежит постоянный переговорный процесс между субъектами гражданского общества и субъектами политического общества (правительственного сектора).

Ожидаемый всеми участниками результат такого диалога и зарождения общественного договора д олжен состоять в том, что в России будут установлены продуктивные нормы и правила взаимодействия между бизнесом, правительством и обществом, а также между отдельными гражданами. В основе этих норм и правил должны быть положены принципы права, взаимного доверия и взаимной ответственности, прозрачности и подотчетности, а также общее видение национальных перспектив России как современного развитого демократического государства со свободной глобально конкурентоспособной рыночной экономикой. Проблема конструирования договорных отношений в обществе заключается в способности продвинутых социальных групп к самоорганизации и к публичному выражению своих интересов, а также в готовности государственной власти идти им навстречу2.

Безусловно, исторически обусловленные обстоятельства России потребуют от институтов власти как основного субъекта, «локомотива» данного процесса целенаправленной работы по следующим направлениям:

-

– снятие бюрократических барьеров для развития бизнеса и некоммерческого сектора;

-

– приведение системы законодательства по дебюрократизации экономики в соответствие с требованиями времени;

-

– создание независимого экспертного сообщества;

-

– формирование союзов и партнерств внутри гражданского общества;

-

– развитие института благотворительности;

-

– устойчивый курс на информационную открытость и др.

Эта логика, пусть медленно, но неуклонно завоевывающая общественное сознание, и есть логика общественного договора. Она стимулирует, как минимум, три направления социальных процессов в стране.

Во-первых, возникновение и устойчивое функционирование независимых от государства социальных институтов, которые могут эффективно представлять общество в его диалоге с властью.

Во-вторых, рационализация власти как таковой: освобождение государственной власти от «мифологических покровов», открытость и доступность информации о деятельности правительственного сектора. Это не только полезно для общества – это необходимо для самой власти, т.к. позволит органам власти более осмысленно исполнять собственные задачи. Более того, такая трансформация позволит людям во власти осознать, что они, со всеми своими прерогативами и полномочиями, – всего лишь общественная функция, служба, оказывающая государственные и муниципальные административные и иные услуги, а не бесконтрольные держатели «властного ресурса».

Наконец, в-третьих, становление и развитие работающих процедур диалога, переговоров, координации интересов и внутри общества, и между обществом и государственной властью.

Истинная реализация полноценного социального контракта в инвестиционной деятельности органов местного самоуправления практически невозможна без использования информационных механизмов совершенствования инвестиционной политики на территории муниципального образования.

В условиях информационного общества в арсенале управленческих средств органов государственного управления появился новый эффективный инструмент, опирающийся на коммуникативные технологии убеждения и ведущий к публичной согласованности интересов всех общественных групп. Сказанное в полной мере относится к инвестиционным процессам в регионе и муниципальном образовании. Эти процессы должны начинаться с момента замысла инвестиционных проектов, сопровождать их внедрение, акцентировать внимание общественности на полученных результатах и, в отличие от собственно реформирования, имеющего завершающую стадию, не заканчиваться постановкой «информационной точки». С позиций регионального и муниципального управления инвестиционный проект завершается в установленные сроки и дает конкретные позитивные результаты. Информационное же сопровождение должно продолжаться и после окончания нормативных процедур реформирования, поставляя обществу примеры и образцы достигнутой согласованности, обоснованно убеждая все группы общества в правильности выбранного пути.

Информационные механизмы согласования социальных реформ предполагают выработку лояльного отношения-мнения целевых групп общественности к происходящим изменениям через взаимодействие коммуникатора со всеми уровнями общественного сознания – мифологическим, массовым, обыденным. В свете информационного сопровождения инвестиционной деятельности органов местного самоуправления это означает, что на первый план выходят технологии позиционирования в массовом сознании населения новых фактов, явлений, событий, связанных с конкретной инвестиционной управленческой деятельностью власти на всех этапах реформирования – этапе анализа, планирования, реализации.

При осуществлении позиционирования необходимо учитывать известное социальное правило трех частей, согласно которому любое сообщество можно разделить на три части – активную, нейтральную и оппозиционную. Применительно к информационной сфере это означает, что одна часть населения сразу лояльно воспринимает информацию, часть населения равнодушна к этой информации, а третья часть не воспримет данную информацию никогда.

В сегодняшних российских условиях социальных трансформаций, по некоторым оценкам1, соотношение «активные/ нейтральные/оппозиционные» составляет 10/20/70. Очевидно, что такое состояние общественного сознания не позволяет даже теоретически ставить вопрос «о всенародной любви» к институтам власти, несмотря на высокие рейтинги доверия к отдельным политическим лидерам страны. Тем не менее многие должностные лица органов власти ставят такую задачу перед пресс-службами, не понимая, что сегодня требуется выполнение иной задачи – быть понятным и предсказуемым (а не обязательно любимым населением) в своих решениях и действиях.

Еще раз подчеркнем мысль о том, что любая реформа ведет к новым социальным отношениям, проявляющимся в деятельности людей, в их следовании новым нормам и социальным ограничениям вплоть до включения социальных инноваций в традиционную культуру общества. Известно, что любая деятельность не существует без мотива, а мотив, в свою очередь, неотделим от потребности. Следовательно, информационные механизмы на всех этапах реформы следует нацеливать на убеждение общественного сознания в возможности удовлетворения имеющихся или формирующихся, проявленных или непроявленных потребностей граждан в результате появления новых социальных норм. Только в этом случае «нейтральные» группы могут переместиться в «активные», а «оппозиционные» смягчить свое отношение к действиям власти до нейтрального. Более того, система «потребность + информационное сопровождение» способна давать не арифметические, а синергические результаты, не только формируя отношение населения к органам регионального управления, но и вызывая активную действенную поддержку тех или иных мероприятий власти1.

Тезис о том, что «возможность получать публичные услуги, публичную информацию должна быть доступна в равной степени для всех граждан страны», с нашей точки зрения, трансформируется для органов местного самоуправления в четыре основных задачи по позиционированию социальных реформ в рамках инвестиционной деятельности.

Первая задача – необходимость позиционировать в целом институт власти в сознании каждого человека, проживающего на данной территории. Граждане должны четко понимать различие между уровнями и ветвями власти; различать функции органов государственной власти и местного самоуправления; понимать роль депутатов в организации жизни местного сообщества и страны и т.д. По своей сути такая практика носит коммуникационно- просветительский характер, способствуя знакомству с ценностями всех групп общества и одновременно давая начало согласованию интересов через информированность и настроенность на совместное размышление.

Вторая задача – позиционирование государственной гражданской и муниципальной службы как сервисного института. Эта деятельность нацелена на осознание служащими своей новой социальной роли в изменяющемся обществе, на преодоление существующей тенденции в среде государственной, партийной и корпоративной бюрократии «потреблять достигнутую стабильность в своих корыстных интересах».

В информационном пространстве региона такого рода деятельность должна сопровождаться предоставлением обществу плановых информационных поводов, демонстрирующих преодоление коррупции, безответственности и непрофессионализма в среде государственных и муниципальных служащих. Демонстрация высоких образцов служения обществу, поднятие престижа государственной службы, требование откликаться на запросы людей, недопустимость корысти, недопущение бюрократических реакций, формирование современных стимулов – вот лишь небольшой перечень направлений информационной работы для развития позитивной мотивации персонала и преодоления конфликта интересов власти и общества.

Третья задача связана с тем, что в России имеет место кризис идентичности как следствие крупнейшей геополитической катастрофы ХХ в. – крушения Советского Союза. Содействовать людям в поисках чувства идентичности – одна из главных задач власти. Один из эффективных инструментов для решения данной информационной задачи – сохранение и развитие культуры с адекватным отражением этой деятельности в информационной среде, а следовательно и в массовом, и в обыденном сознании. По мысли Н.А. Бердяева, «не в политике и экономике, а в культуре осуществляются цели общества», «вообще нельзя создать новой культуры, не имеющей никакой связи с прошлой культурой, не имеющей никакого предания, не почитающей предков» и «только соединение социального движения с духовным движением может вывести человека из состояния раздвоенности и потерянности»1.

Четвертая задача, которую в рамках использования имиджа как информационного ресурса могут выполнить только органы государственной власти и местного самоуправления, является позиционирование территории в особой целевой группе – в группе инвесторов. Деятельность по продвижению территории включает в себя определение целевых групп для информирования; определение каналов продвижения информации о территории; поиск оптимальных форм информации, носителей информации, объемов, сроков ее предъявления, участие руководства и бизнес-структур региона и муниципальных образований в значимых коммерческих проектах.

В этой сфере деятельности кроется мощный потенциал для выхода из замкнутого круга недоверия населения к власти через внедрение новых позитив- ных стереотипов, связанных с органами государственной власти и местного самоуправления как с социальным институтом. В конечном итоге целью подобной работы является создание психологически здорового общества, в котором граждане уважают власть и гордятся своим муниципальным образованием, регионом и страной, а власть профессионально и уверенно выполняет возложенную на нее миссию.

Таким образом, с нашей точки зрения, предложенные социальные механизмы управления инвестиционной политикой путем соблюдения в инвестиционной деятельности баланса интересов социальных групп, формирования общественного договора как современного социального механизма инвестиционной деятельности органов местного самоуправления, а также использование информационных механизмов совершенствования инвестиционной политики позволят при их внедрении существенно повысить социальную эффективность инвестиционной деятельности на территории муниципального образования.