Социальные неравенства в здоровье и психологические ресурсы личности: проект сравнительного исследования в странах Европы и России

Автор: Русинова Нина Львовна, Сафронов Вячеслав Владимирович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социальные проблемы

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена программа сравнительного исследования в странах Европы и России социальных различий в здоровье, обусловленных положением индивидов в общественной структуре и наличием у них психосоциальных ресурсов, а также выраженности таких различий в зависимости от особенностей социетального контекста. В последние годы одно из важных аналитических направлений изучения социальных неравенств в здоровье и факторов, способствующих их сокращению, было связано с исследованием персональных психологических ресурсов, необходимых для поддержания здоровья. Среди них - склонность индивида к оптимистическому взгляду в будущее и высокой самооценке, устойчивость к трудностям жизни и способность их преодолевать, нахождение смысла и цели в том, что человек делает в жизни, и вовлеченность в такую активность, независимость в принятии решений и способность контролировать происходящее, уверенность в своей компетентности и успешности, а также ощущение полноты жизненных сил. Исследования, все еще немногочисленные и не позволяющие прийти к однозначным выводам, показывают, что психологические ресурсы, скорее всего, опосредуют зависимости между социально-экономическим положением и состоянием здоровья - они неравномерно распределены по социальным слоям, оказываясь в дефиците для низко статусных категорий...

Социальные неравенства в здоровье, персональные психологические ресурсы, индивидуальные и социетальные факторы, Россия в европейском контексте, двухуровневое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142222921

IDR: 142222921

Текст научной статьи Социальные неравенства в здоровье и психологические ресурсы личности: проект сравнительного исследования в странах Европы и России

Одна из важнейших проблем социологии здоровья связана с существованием в современном мире отчетливо выраженных социальных неравенств в здоровье людей. В любом обществе здоровье заметно хуже у представителей нижних общественных слоев по сравнению с теми, кто располагается выше в социальной структуре, оно также отличается у мужчин и женщин, у пожилых людей по сравнению с молодыми, причем возрастной градиент резко различается в одних странах по отношению к другим. Отличается и состояние национального здоровья в странах с разным уровнем социально-экономического развития. Однако улучшение здоровья при повышении этого уровня может не сопровождаться сокращением социальных различий. Так, этого не происходит в наиболее экономически развитых странах с сильным социальным государством.

В связи с этим важное направление в современной социологии здоровья связано с исследованием социальных и психологических факторов, способствующих поддержанию здоровья людей даже при воздействии неблагоприятных общественных условий — низком статусе, невысоком уровне жизни, отсутствии работы. Проблема неравенств в здоровье с особой остротой стоит в российском обществе, поскольку степень их относительной выраженности усугубляется вследствие широкой представленности в социальной структуре низко статусных слоев. Скромные возможности поддержки этих слоев со стороны государства придают особую важность ресурсам социальных взаимосвязей и психологической устойчивости самих индивидов.

Научное исследование этих ресурсов находится на начальных стадиях изучения, имеющиеся факты отражают состояние дел в отдельных наиболее развитых странах, и остается неясным, способствуют ли индивидуальные сетевые и психологические резервы сохранению здоровья уязвимых слоев в обществах, менее благополучных экономически, не имеющих возможностей обеспечивать полноценную государственную социальную защиту, культура которых отличается меньшей социальной интеграцией и небольшой распространенностью психологических черт, способствующих преодолению трудностей жизни и стрессовых ситуаций.

Актуальность исследования

Среди актуальных направлений, в которых развивается в современной социологии научное обсуждение проблемы социальных неравенств в здоровье, выделяются исследования, связанные с анализом совокупности индивидуальных различий, способных ослаблять статусные дифференциации, и изучением таких эффектов в социетальных контекстах. Наряду с анализом «социального капитала», развитие этого направления в настоящее время подразумевает поиск личностных характеристик, обеспечивающих человека психологическими ре-

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект "Социальные неравенства в здоровье и персональные психологические ресурсы: исследование взаимосвязи в России и странах Европы методами многоуровневого моделирования", рук. Н.Л. Русинова (грант № 18-013-00064).

сурсами, необходимыми для преодоления жизненных трудностей и полноценной жизни.

Особую актуальность приобретают сравнительные исследования, предполагающие сопоставление не одного десятка стран, в которых переменные психологических ресурсов рассматриваются в социетальном контексте. Их влияние, как позволяют предположить отдельные работы, может сильно различаться в обществах с неодинаковыми экономическим развитием, государственными социальными гарантиями, культурой. В этих исследованиях начинает применяться статистический аппарат многоуровневого моделирования, позволяющий не только вычленять эффекты на индивидуальном и контекстуальном уровнях анализа, но и прояснять значение интеракций между переменными, характеризующими социальную позицию индивида, наличие у него психологических ресурсов, и факторами, отличающими страны по степени общественного развития и особенностям культуры.

Все эти аспекты актуальных научных направлений находят отражение в настоящем проекте, который позволит внести определенную ясность в остающиеся нерешенными вопросы о влиянии на здоровье психологических ресурсов, а также о контекстуальных факторах, способствующих и препятствующих их воздействию. Кроме общей научной актуальности настоящее исследование позволит прояснить ряд важных вопросов, связанных с неудовлетворительным состоянием здоровья российского населения. В нем предполагается выявление общих для европейских стран закономерностей, которые, как мы надеемся, позволят пролить дополнительный свет на причины неблагополучной ситуации со здоровьем в российском обществе.

Анализ современного состояния исследований в изучаемой области

Одно из важнейших направлений в современной социологии здоровья связано с анализом социальных неравенств. Результаты этих исследований с полной определенностью свидетельствуют, что продолжительность жизни и здоровье людей в значительной мере зависят от их социально-экономического положения в обществе (Adler et al. 1994; Mackenbach 2012; Mackenbach et al. 2008; Marmot et al. 1997; Marmot, Wilkinson 2006). По мере снижения доходов человека, его образования, социально-профессионального положения все хуже становится и его здоровье, причем такой градиент характеризует зависимости между статусом и многими проявлениями нездоровья в диапазоне от обычных недомоганий до угрожающих жизни заболеваний, ведущих к преждевременной смертности. Такие статусные различия связаны с неравным доступом людей к важным для здоровья ресурсам — комфортным условиям труда и быта, качественному питанию, возможностям рекреации, услугам высокопрофессиональной медицинской помощи, а также с культурными различиями, определяющими отношение к курению, употреблению алкоголя, профилактике заболеваний и физической активности.

Важное значение для здоровья людей имеют и психосоциальные — межличностные и собственно личностные — ресурсы (Gallo, Mattews 2003; Mattews, Gallo 2011), включающие, согласно сегодняшнему пониманию, социальный капитал — дополнительные возможности эмоциональной и практической поддержки со стороны других людей и комфортной психологической атмосферы доверия и взаимопонимания в социальных образованиях, а также — психологические черты, помогающие человеку справляться с трудностями жизни и стрессами благодаря его уверенности в себе, оптимистическому взгляду в будущее, способности контролировать происходящее и интересу к жизни. Обладая такими ресурсами, люди, даже из неблагополучных слоев, способны поддерживать здоровье, защищаясь от негативных последствий своего уязвимого социальноэкономического положения.

Исследования показывают, что социальный капитал оказывает заметное воздействие на сохранения здоровья (Berkman, Glass 2000; Kawachi, Berkman 2000; Kawachi, Subramanian, Kim 2008; Rostila 2013; Szreter, Woolcock 2004), однако его изучение в связи со статусными различиями в здоровье в настоящее время только начинает разворачиваться. Одно из направлений этих исследований связано с изучением так называемого «посреднического» эффекта (mediating effect) — предполагается, что неравенства в здоровье в определенной мере отражают неравномерное распределение ресурсов социального капитала по ступеням общественной стратификации — социальная изоляция и недоверие, характерные для людей с низким общественным положением, затрудняют преодоление трудностей жизни и порождаемых ими стрессов и, в конечном счете, отрицательно сказываются на здоровье. Результаты проверки этого предположения остаются противоречивыми — в одних работах действительно удалось продемонстрировать такую зависимость, хотя она могла быть не очень отчетливой (Aartsen, Veenstra, Hansen 2017; Dahl, Malmberg-Heimonen 2010; Gallo, Smith, Cox 2006; Vonneilich 2012), однако другие ее не обнаруживают (Gorman, Sivaganesan 2007). Среди первых отметим сравнительный анализ 26 европейских стран (European Social Survey, 2008), показавший, что образовательные неравенства в здоровье отчасти объясняются неравномерным распределением ресурсов социального капитала между людьми с разным уровнем образования, характерным для любой из стран. Выраженность такого посреднического эффекта зависит от общественного контекста и разновидности социального капитала. В странах с «социально-демократическим» режимом государственной социальной поддержки, отличающихся высоким уровнем защиты, более выраженный посреднический эффект связан с показателями социального капитала, указывающими на развитие гражданского общества, доверия между людьми и доверия к властным институтам. При других режимах социальных гарантий — «либеральном», «средиземноморском» и «постсоциалистическом», в которых государство обеспечивает населению лишь ограниченную защиту, посреднический эффект сильнее связан с возможностями получения человеком материальной поддержки (Rostila 2013).

Другое направление современного анализа социального капитала — исследование того, как он влияет на здоровье людей, принадлежащих к разным статусным группам. Высказывалось соображение, что социальные ресурсы могут играть роль «модератора» (moderating effect), создавая благоприятные условия для поддержания здоровья в тех социальных слоях, которые испытывают дефицит иных необходимых для этого средств. Немногочисленные работы, проводившиеся, как правило, в отдельных странах и на специальных выборках (обзор см. Uphoff et al. 2013), указывают, что социальный капитал действительно может особенно заметно смягчать негативное влияние низкого социально-экономического статуса на здоровье (например, Antonuccia, Ajrouchb, Janevica 2003; Heritage et al. 2008; Sun, Rehnberg, Meng 2009), однако не все имеющиеся факты служат безусловным подтверждением этой закономерности (Vonneilich et al. 2011). В нашем сравнительном анализе по материалам Европейского социального исследования было показано, что модерирующий эффект, свидетельствующий о более сильном позитивном влиянии межличностных ресурсов на здоровье в низко-статусных группах, проявляется далеко не во всех странах — он обнаруживается, как правило, только при высоком уровне экономического развития и государственных социальных гарантий (Русинова, Сафронов 2015).

Персональные психологические ресурсы, как и социальный капитал, являются важным фактором здоровья, смягчающим неблагоприятные физиологические последствия стресса и способствующий здоровому поведению. Эти ресурсы, согласно фактам, полученным к концу 90-х гг. (Taylor, Seeman 1999), могут в определенной мере объяснять существование статус- ных неравенств в здоровье, особенно психических различий, — вследствие их неравномерного распределения по социальной структуре и дефицита у людей с низким общественным положением, а также выступать модератором отношений между структурными позициями и здоровьем. Согласно теоретической «модели резервного потенциала» (reserve capacity model), психологические ресурсы в самом деле выступают «посредником» во взаимосвязи социального статуса и здоровья (Gallo, Matthews 2003). Важную роль играют такие устойчивые психологические характеристики, как высокая самооценка, способность человека контролировать свою жизнь, оптимизм (Boehm, Kubzansky 2012; Gallo, Matthews 2003; Gallo, de los Monteros, Shivpuri 2009; Rasmussen, Scheier, Greenhouse 2009; Taylor, Seeman 1999). Эти характеристики неравномерно распределятся по социальной структуре (Boehm et al. 2015), их посредническая роль подтверждается результатами эмпирических исследований, остающихся, правда, немногочисленными (Bosma et al. 2005; Bosma, Schrijvers, Mackenbach 1999; Matthews et al. 2008; Matthews, Gallo, Taylor 2010; Gallo et al. 2007; Schnittker 2004).

Психологические факторы могут не только опосредовать отношения социального статуса со здоровьем, но и выступать «модератором» этих отношений. Считается, что их позитивное влияние на здоровье в большей мере проявляется в нижних социальных слоях, поскольку психологические резервы, наряду с социальным капиталом, приобретают особую значимость в условиях ограниченности прочих ресурсов. В одном из первых исследований, посвященных этому вопросу (Lachman, Weaver 1998), было установлено, что способность контролировать обстоятельства жизни благотворно сказывается на здоровье представителей любой из доходных категорий, однако в уязвимых слоях влияние было выражено с большей отчетливостью, чем в вышележащих стратах. Тем не менее до недавнего времени существование такого буферного эффекта оставалось — из-за недостаточности эмпирических обоснований — под вопросом (Matthews, Gallo, Taylor 2010). В последние годы были проведены исследования, главным образом в США, подкрепляющие указанную зависимость. Лонгитюдный анализ долговременных разрушительных последствий низкого статуса для физического и психического самочувствия свидетельствует, что умение контролировать происходящее в жизни служит защитным механизмом против социально-экономического неблагополучия (O'Brien 2012). Согласно другой работе, эта черта уменьшает риски смертности только при низком, но не при высоком социально-экономическом положении (Turiano et al. 2014). В течение десятилетнего периода наблюдалось улучшение в самочувствии людей, обусловленное фактором «психологического благополучия» (подразумевающего высокую самооценку, позитивные отношения с другими, автономность, компетентность, цели в жизни, личностный рост), причем особенно заметным оно было у респондентов с невысоким уровнем образования (Ryff, Radler, Friedman 2015). Результаты работы, выполненной в Германии, подтверждают, что высокая самооценка, контроль жизни и оптимизм положительно отражаются на здоровье во всех образовательных и доходных группах, особенно отчетливо — при низком уровне образования (Sch o llgen et al. 2011).

Результаты описанных исследований, характеризуя ситуацию в отдельных странах, не позволяют прояснить еще одну важную проблему — контекстуальной обусловленности влияния психологических свойств на здоровье. Такое влияние, как позволяют допустить единичные публикации, может быть связано с особенностями культуры, экономики, государственных социальных гарантий изучавшихся стран. Так, переменная «оценок своего я», согласно сравнительному анализу США и Японии, является посредником между социально-классовым структурированием и состоянием здоровья только в Соединенных штатах, где в культуре акцентируется эта личностная черта (Kan et al. 2014). Моделирование с использованием данных Европейского социального исследования продемонстрировало важность учета экономического контекста — воздействие доходных неравенств на депрессию ослабевало благодаря таким ресурсам, как оптимизм, высокая самооценка и эмоциональная поддержка близких (van Deurzen, van Ingen, van Oorschot 2015). Различия в Англии и США модерирующего эффекта у пожилых людей, обусловленного переменной контроля жизни, отражают, возможно, особенности режимов обеспечения социальных гарантий в этих странах (Clarke, Smith 2011).

Сжатый обзор научной литературы, представленный выше, указывает, что психосоциальные ресурсы являются важным фактором улучшения здоровья. Они, возможно, отчасти объясняют неодинаковое его состояние на разных уровнях социальной стратификации, выступая посредником между социально-экономическим статусом и здоровьем. Кроме того, есть убедительные, хотя и немногочисленные, подтверждения предположения о буферном воздействии этих ресурсов — они особенно важны для поддержания здоровья в низко-статусных слоях. Правда, эти подтверждения были получены главным образом в США и некоторых странах Европы, так что открытым остается вопрос о том, можно ли считать «буферную» закономерность универсальной или же она проявляется только в специфических условиях, связанных с контекстуальными особенностями наиболее развитых стран мира. Изучение таких особенностей практически не проводилось.

Цель и задачи проекта

Проект посвящен проблеме выраженности социальных неравенств в здоровье в России и странах Европы, его цель — выявление факторов, которые могут способствовать их сокращению. Учитывая состояние современных исследований этой проблемы, в настоящей работе предполагается сосредоточить внимание на роли для здоровья и неравенств в здоровье персональных психологических ресурсов, позволяющих человеку преодолевать трудности жизни и стрессовые ситуации, учитывая при этом и характеристики социального капитала.

В научной литературе рассматривался целый ряд психологических характеристик, способствующих позитивному восприятию и радостному эмоциональному переживанию мира и поддержанию хорошего здоровья. Среди них такие психологические свойства, как склонность индивида к оптимистическому взгляду в будущее и высокой самооценке; устойчивость к трудностям жизни и способность их преодолевать; нахождение смысла и цели в том, что человек делает в жизни, и вовлеченность в такую активность; независимость в принятии решений и способность контролировать происходящее; уверенность в своей компетентности и успешности; а также ощущение полноты жизненных сил.

Среди психологических особенностей, обладающих потенциалом воздействия на здоровье, важно, на наш взгляд, учитывать и базовые ценностные предпочтения, которые могут быть связаны с перечисленными выше свойствами. Индивиды, у которых условия социализации сформировали ценности, предполагающие устранение тревоги, угроз экзистенциальной безопасности, будут, возможно, особенно подвержены стрессам и рискам ухудшения здоровья, тогда как приверженность противоположным ориентациям — открытости изменениям и социальной взаимопомощи — может, напротив, способствовать формированию благоприятных для здоровья аттитюдов и поведения. Такого рода анализ предполагается осуществить, опираясь на концепцию ценностных универсалий Ш. Шварца (Schwartz 1992; 2012; 2016).

Исследование психологических ресурсов и ценностей в нашем проекте подразумевает не только систематическое изучение их зависимостей со здоровьем на индивидуальном уровне, но и анализ контекстуальных особенностей проявления та- ких зависимостей в странах, отличающихся по своему экономическому развитию, роли социального государства в поддержке нуждающихся слоев населения и по особенностям культуры, связанным с распространенностью в обществе тех или других ценностей и психологических характеристик.

Таким образом, основные задачи проекта предполагают:

-

1) Изучение воздействия персональных психологических ресурсов на здоровье людей, проживающих в разных странах Европы, а также в России;

-

2) Проверку предположений о том, что психологические ресурсы выступают «посредником» между социальным статусом индивида и его здоровьем, так что дефицит материальных средств и доступа к качественной медицинской помощи в нижних социальных слоях сочетается со слабой психологической способностью к преодолению тягот жизни;

-

3) Верификацию гипотез о том, что психологические резервы играют роль «модератора» между общественным положением человека и его здоровьем, оказывая особенно отчетливое позитивное влияние на самочувствие представителей уязвимых слоев, имеющих лишь ограниченный доступ к материальным благам и социальным услугам;

-

4) Исследование особенностей проявления психологических эффектов для здоровья в разных социетальных контекстах, прояснение вопроса о том, являются ли психологические зависимости универсальными или обнаруживаются только при определенных условиях, характерных для наиболее развитых Западных обществ;

-

5) Вычленение наиболее существенных контекстуальных факторов, различающих страны между собой, которые определяют выраженность отмеченных психологических эффектов, учитывая а) экономическое благополучие стран и выраженность в них доходных неравенств, б) развитость государства социальных гарантий и в) особенности культуры, такие как распространенность в обществе приверженности индивидуалистическим ориентациям или ценностям постмодерна.

Научная новизна исследования

Научные исследования, посвященные изучению социальных различий в здоровье, опираются на развитую традицию — хорошо известно, что эти различия структурированы в соответствии с положением индивидов в социально-экономической иерархии общества и что здоровье представителей уязвимых слоев способно существенно улучшаться, если они включены в сети социальных взаимодействий и могут рассчитывать на помощь и поддержку со стороны ближайшего окружения и других людей. Известно также, что состояние национального здоровья в разных странах сильно различается — в более развитых экономически государствах оно, как правило, значительно лучше, чем в слаборазвитых обществах. Развитие социального государства, связанное с государственной поддержкой системы здравоохранения и социальной защитой граждан, также ведет к улучшению здоровья населения. Изучались и другие факторы, оказывающие благоприятные воздействия на индивидуальном уровне и на уровне национальных показателей.

Новые направления исследований, развивающие в последние годы указанные области научного поиска, связаны с дальнейшим изучением детерминант здоровья на индивидуальном уровне, а также с анализом того, как влияние таких детерминант варьирует в зависимости от социетальных факторов. Что касается этих детерминант, сегодня в фокус внимания исследователей начинают попадать, помимо социально-структурных, социально-демографических различий и социального капитала, и психологические ресурсы личности. Обладание такими ресурсами, как предполагается, может способствовать смягчению социально-структурных неравенств в здоровье, даже если человек не может надеяться на социальную поддержку или государственную защиту. Именно они будут углубленно изучаться в настоящем проекте.

О варьировании указанных детерминант позволяет судить новый подход к изучению проблематики неравенств. Если раньше изучение факторов индивидуального уровня и различий между странами проводилось отдельно, то теперь анализ положения человека в социальной структуре, наличия у него социального капитала, свидетельствующего о вовлеченности в сети социальных взаимодействий и отношениях доверия между людьми, психологических ресурсов, необходимых для преодоления жизненных трудностей и связанных с ними стрессов, осуществляется с учетом макро контекста. Влияние индивидуальных особенностей на здоровье, как предполагается в этом подходе, может по-разному проявляться в странах, отличающихся по таким характеристикам, как экономическое благосостояние, развитие социального государства, особенности культуры.

Эти исследовательские тенденции порождают все большее число публикаций в западных научных журналах, однако в России они все еще остаются маргинальными — лишь отдельные работы вписываются в эти тенденции. Настоящий проект позволит продолжить ознакомление отечественных исследователей с новой методологией социологического анализа здоровья и, как мы надеемся, выявить важные проблемы, порождающие неудовлетворительное состояние здоровья российского населения.

Предлагаемые подходы и методы

В проекте анализируются данные репрезентативных опросов населения большинства стран Европы, собранные в рамках Европейского социального исследования, раунд 6 (European Social Survey, ESS…2012). В этом раунде основной модуль анкеты был дополнен блоками интересующих нас вопросов, которые позволяют углубленно анализировать социальный капитал и психологические ресурсы личности. Опросы проводились в следующих 27 странах: Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. Общее число респондентов, опрошенных в этих странах, составляет более 50000 человек, средний размер выборочной совокупности — около 2000 респондентов.

Показатели здоровья в ESS опросах позволяют судить об общем самочувствии респондентов, наличии у них серьезных заболеваний, ограничивающих повседневную активность, а также об их психическом равновесии. Так, для измерения различий в общем самочувствии используется стандартный и широко применяемый в социологических исследованиях показатель самооценок здоровья: «Как Вы оцениваете состояние своего здоровья в целом? По Вашему мнению, оно … 1. Очень хорошее, 2. Хорошее, 3. Среднее, 4. Плохое, 5. Очень плохое».

Для выявления серьезных заболеваний респондентов спрашивали: «Испытываете ли Вы какие-нибудь ограничения, трудности в своей повседневной жизни из-за хронического заболевания или инвалидности, физического недостатка или общей физической немощи, психического расстройства? Если «да»: Насколько серьезные ограничения, трудности Вы испытываете?».

Состояние психического здоровья фиксируется с помощью шкалы депрессии Центра эпидемиологических исследований Национального института психического здоровья США, разработанной для выявления групп населения с риском развития депрессивных расстройств (CES-D, Radloff 1977). В ESS используется краткий (восемь суждений) вариант этой шкалы (Huppert et al. 2013; Van de Velde, Bracke, Levecque 2010). Во время интервью у респондентов выясняют, насколько часто (четыре градации оценок от «никогда» до «постоянно») за неделю, предшествующую опросу, они 1) ощущали подавленность, 2) чувствовали, что все дается с трудом, 3) плохо спали,

-

4) переживали одиночество, 5) были печальны, 6) не могли собраться, приступить к делу, 7) испытывали удовольствие от жизни и 8) были счастливы. Общие баллы рассчитываются как арифметическое среднее полученных оценок (допускается не более трех вопросов, на которые не были даны содержательные ответы), а затем они преобразуются в шкалу депрессии, диапазон значений которой — от 0 до 24 (с их ростом риски нарастают).

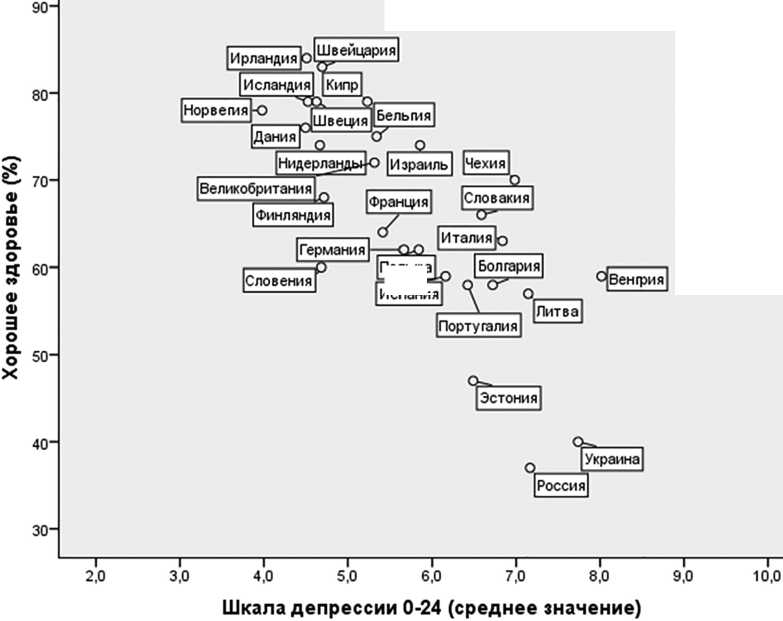

Состояние национального здоровья в странах Европы очень сильно различается, как это хорошо видно на рисунке 1, на котором приведено их расположение в координатах общей оценки самочувствия и рисков развития депрессивных состояний. Согласно рисунку, Россия, Украина и другие посткоммунистические государства, как и некоторые менее развитые по европейским меркам средиземноморские страны, отличаются от наиболее развитых социально-демократических режимов Западной и Северной Европы тем, что в них особенно велика доля людей с неудовлетворительным состоянием здоровья и высоки значения шкалы депрессии.

В исследовании предполагается проанализировать социальные неравенства, которые свидетельствуют о гендерных и возрастных различиях и, главное, о неодинаковом положении участников опросов в социальной структуре своих обществ — по образованию, доходу, социально-профессиональному делению, а также показателю воспринимаемого положения в социальной структуре общества.

При анализе различий в здоровье учитываются не только социально-структурные характеристики индивидов, но и наличие у них психосоциальных ресурсов. Эти ресурсы свидетельствуют о запасах у человека «социального капитала» и его «резервном психологическом потенциале».

Изучение социального капитала, как отмечалось в обзоре состояния дел (о понятии, концепциях и результатах исследований см. Handbook of Social Capital 2008), — самостоятельное направление в исследованиях благоприятных факторов поддержания здоровья. Вхождение в социальные сети и позитивные аттитюды к другим людям, позволяя человеку преодолевать стрессы и получать поддержку в трудных жизненных ситуациях, способствуют хорошему самочувствию.

В анкете ESS 2012 содержится целый ряд вопросов, которые можно связать с различными аспектами понятия «социальный капитал». Одни из них позволяют говорить о вхождении человека в сети социальных взаимодействий или изоляции от них — а) живет ли респондент один или же у него есть семья, с ним живет кто-то близкий, б) часто ли он или она встречается на досуге с друзьями, родственниками или знакомыми, в) есть ли у него кто-то (и сколько таких людей), с кем можно поделиться проблемами личной жизни, г) приходилось ли ей, ему в течение

Рисунок 1. Здоровье населения европейских стран (по данным ESS 2012)

Польша

Испания

года участвовать в работе какой-либо добровольной организации. Другие — о возможности получения человеком инструментальной и психологической поддержки, о единении с сообществом, доверительном отношении к другим людям и позитивных установках к социальному окружению: а) уверен ли он в получении помощи от близких, если в этом будет необходимость, б) в их признании, в) чувствует ли себя в безопасности в месте своего жительства, г) испытывает ли чувство единения с проживающими по соседству людьми, д) считает ли, что они помогают друг другу, е) полагает ли, что люди относятся к нему с уважением, ж) что большинству из них можно доверять, з) они не склонны к обману, и) готовы помочь. Эти вопросы позволяют сконструировать индексы «структурного» (вхождения в сети социальных взаимодействий) и «аттитюдного» (позитивного отношения к другим людям) социального капитала, а также генерализованный показатель, учитывающий оба эти аспекта (например, в одной из наших работ шкалы, фиксирующие ответы на все эти вопросы, преобразовывались в индикаторы, изменяющиеся от «0» до «1», а затем вычислялись для каждого респондента значения индекса, свидетельствующие об его интеграции в социум и отношении к нему, — рассчитывается среднее арифметическое при условии, что были даны ответы не менее чем на два вопроса о сетевом капитале и не менее чем на пять — о капитале поддержки и доверия). При другом подходе к группировке названных вопросов анкеты можно провести важное разграничение (впервые отмеченное в Granovetter 1973) между капиталом ближнего круга — «тесных» связей и отношений с друзьями, родственниками и знакомыми — и интеграцией в социальные образования, соединяемые «слабыми» связями и доверием другим людям. Подробнее о роли социального капитала для здоровья, операционализации этого понятия и его измерении, а также первых результатах моделирования с использованием данных ESS говорится в наших предшествующих статьях (Русинова, Сафронов 2015; 2016).

Психологические свойства, способствующие формирова- нию позитивной оценки мира и его эмоционального принятия, облегчают переживание стрессов и позволяют человеку жить полноценной жизнью: поддерживают его общее самочувствие, помогают преодолевать жизненные проблемы, обусловленные заболеваниями, и укрепляют психическое здоровье. Материалы ESS позволяют оценить воздействие на здоровье следующих психологических характеристик (Huppert et al. 2013):

-

1) «Автономия», независимость в принятии решений, свидетельствующая о том, что человек в своей жизни, при осуществлении определенной деятельности свободен от давления со стороны других людей. О ее выраженности говорит степень согласия респондента с суждением: «Полагаю, что я могу самостоятельно решать, как мне жить» (по пятибалльной шкале от полного согласия до полного несогласия).

-

2) «Контроль», способность человека контролировать происходящее в жизни и свою деятельность, выраженная в шкальных оценках при ответе на вопрос: «В какой мере Вам удается выкраивать время на то, чем Вам по-настоящему нравится заниматься?» (от 0 — вовсе не удается до 10 — полностью удается).

-

3) «Оптимизм», предполагающий позитивные чувства или оценки в отношении будущего, связанные с личной жизнью или общественными изменениями, определяется с помощью трех анкетных вопросов: «Я всегда смотрю на свое будущее с оптимизмом» и «Судя по тому, что происходит в мире, трудно возлагать надежды на его будущее», «Для большинства людей в нашей стране жизнь становится не лучше, а хуже» (пятибалльные шкалы от полного согласия до полного несогласия).

-

4) «Позитивная самооценка», принятие человеком себя, проявляющееся в его хорошем отношении к самому себе, зафиксированная в ответах на два вопроса: «В целом я очень хорошо к себе отношусь», «Временами я чувствую себя неудачником» (пятибалльные шкалы согласия).

-

5) «Устойчивость» к трудностям жизни и способность их преодолевать, свидетельствующая о способности человека сопротивляться стрессовым воздействиям и быстроте восстановления после попадания в сложную жизненную ситуацию. Об устойчивости позволяют судить ответы участников опросов на два вопроса: «Насколько трудно или легко Вам справляться с важными проблемами, возникающими в Вашей жизни?» (шкала от 0 до 10) и «Когда в моей жизни происходит что-то плохое, мне обычно требуется длительное время, чтобы прийти в себя» (пятибалльная шкала согласия).

-

6) «Смысл и цель жизни» — эта характеристика показывает, насколько выражено у людей чувство осмысленности происходящего в их жизни и способны ли они связывать свою ежедневную деятельность и жизненные планы с будущим. Фиксируется с помощью следующих вопросов: «Насколько ясно Вы представляете, куда, в каком направлении движется Ваша жизнь?» (шкала от 0 до 10) и «В целом я думаю, что то, что я делаю в жизни, имеет ценность и нужно людям» (пятибалльная шкала согласия).

-

7) «Вовлеченность», подразумевающая, что человек погружен в окружающий мир и с любопытством к нему относится, чувствует, что все время чему-то учится, испытывает интерес к жизни и желание жить. Респондентам предлагалось ответить на такие вопросы: «Как Вы считаете, в какой мере Вам удается узнавать новое в своей жизни?» (шкала от 0 до 6) и «Если говорить в целом, как часто … а) Вам интересно то, что Вы делаете? б) Вы полностью погружены в то, что делаете? в) Вы полны желанием этим заниматься?» (шкалы от 0 до 10).

-

8) «Компетентность» относится к общей уверенности человека в своей состоятельности, способности проявлять себя в повседневной деятельности, в том числе и в своих когнитивных способностях — умении мыслить, концентрировать внимание и принимать решения. Для ее измерения респон-

- дентов спрашивали, согласны ли они с утверждениями: «В повседневной жизни у меня очень мало возможностей показать, на что я способен», «В большинстве случаев я испытываю чувство удовлетворения от того, что делаю» и «У меня многое хорошо получается» (пятибалльные шкалы согласия).

-

9) «Полнота жизненных сил», связанная с ощущением бодрости, энергичности, отсутствием усталости и хронической болезни, выявлялась с помощью вопроса: «Как часто за последнюю неделю Вы … ощущали прилив сил и энергии?» (четырехбалльная шкала от «никогда» до «постоянно»).

Ценностные предпочтения фиксируются в европейском исследовании по краткому варианту «портретного» вопросника Ш. Шварца (21-item Portrait Values Questionnaire, PVQ; Schwartz 2001; Bilsky, Janik, Schwartz 2011). Интервьюер предлагает респонденту вопрос: «Сейчас я зачитаю Вам краткие описания некоторых людей. Пожалуйста, послушайте каждое описание и скажите мне, насколько каждый из этих людей похож или не похож на Вас?» (по шестибалльной шкале от «очень похож на меня» до «совсем не похож на меня»). Согласно теории ценностных универсалий, выделяется 10 основных ценностных типов, упорядоченных круговой структурой, позволяющей учесть отношения близости и конфликта между ценностями. Эти типы описаны в вопроснике 21 суждением. Ниже приводятся основные ценности, дается их краткая характеристика, указывающая, что важно для человека, разделяющего ту или иную из них (Schwartz 2012), а также суждения (отдельные наборы для мужчин и женщин, «Для него важно…» и «Для нее важно…»), с помощью которых ценности описываются в ESS анкете (их расположение в вопроснике определяется последовательностью букв английского алфавита, стоящих перед описанием).

-

1) «Универсализм» — понимание, признание, терпимость, защита благополучия, относящиеся ко всем людям и природе: C. «Для него важно, чтобы с каждым человеком в мире обращались одинаково. Он убежден, что у всех должны быть равные возможности в жизни»; H. «Для него важно выслушивать мнение других, отличающихся от него людей. Даже когда он с ними не согласен, он все равно хочет понять их точку зрения»; S. «Он твердо верит, что люди должны беречь природу. Для него важно заботиться об окружающей среде».

-

2) «Саморегуляция» — независимая мысль и действие, предполагающие возможность выбирать, создавать, изучать: A. «Для него важно придумывать новое и подходить ко всему творчески. Ему нравится делать все по-своему, своим оригинальным способом»; K. «Для него важно самому принимать решения о том, что и как делать. Ему нравится быть свободным и не зависеть от других».

-

3) «Стимуляция» — эмоциональный подъем, новизна и вызов в жизни: F. «Ему нравятся неожиданности, он всегда старается найти для себя новые занятия. Он считает, что для него в жизни важно попробовать много разного»; O. «Он ищет приключений и ему нравится рисковать. Он хочет жить полной событиями жизнью».

-

4) «Доброжелательность» — сохранение и укрепление благополучия людей, с которыми есть частые личные контакты: L. «Для него очень важно помогать окружающим людям. Ему хочется заботиться об их благополучии»; R. «Для него важно быть верным своим друзьям. Он хотел бы посвятить себя близким людям».

-

5) «Гедонизм» — удовольствие и чувственное наслаждение: J. «Для него важно хорошо проводить время. Ему нравится себя баловать»; U. «Он ищет любую возможность повеселиться. Для него важно заниматься тем, что доставляет ему удовольствие».

-

6) «Достижение» — личный успех через демонстрацию компетенции в соответствии с социальными стандартами: D. «Для него важно показать свои способности. Он хочет, чтобы

люди восхищались тем, что он делает»; M. «Для него важно быть очень успешным. Он надеется, что люди признают его достижения».

-

7) «Власть» — социальный статус и престиж, контроль или доминирование над людьми и ресурсами: B. «Для него важно быть богатым. Он хочет, чтобы у него было много денег и дорогих вещей»; Q. «Для него важно, чтобы его уважали. Он хочет, чтобы люди делали так, как он скажет».

-

8) «Безопасность» — безопасность, гармоничность и стабильность на уровне общества, взаимоотношений, самого человека: Е. «Для него важно жить в безопасном окружении. Он избегает всего, что может угрожать его безопасности»; N. «Для него важно, чтобы государство обеспечивало его безопасность во всех отношениях. Он хочет, чтобы государство было сильным и могло защитить своих граждан».

-

9) «Традиция» — уважение, приверженность обычаям и идеям, принятым в культуре или религии: I. «Для него важно быть простым и скромным. Он старается не привлекать к себе внимание»; T. «Он ценит традиции. Он старается следовать религиозным и семейным обычаям».

-

10) «Конформизм» — ограничение действий, склонностей, импульсов, нарушающих социальные ожидания или нормы и способных нанести вред другим: G. «Он убежден, что люди должны делать то, что им говорят. Он считает, что люди должны всегда следовать правилам, даже если никто за этим не следит»; P. «Для него важно всегда вести себя правильно. Он старается не совершать поступков, которые другие люди могли бы осудить».

При конструировании эмпирических показателей этих ценностных типов учитывается относительная значимость той или иной из ценностей во всем наборе, что достигается центрированием для каждого индивида его ответов на каждую из ценностных шкал относительно его общей средней оценки по всем шкалам.

На более высоком уровне обобщения в этой ценностной концепции противопоставляются, с одной стороны, ценности «открытости изменению» (Openness to change), объединяющие ориентации «саморегуляция», «гедонизм», «стимуляция», и важности «сохранения» (Conservation), включающие предпочтения «безопасность», «традиция», «конформизм». А с другой, ориентации на «усиление личных интересов» (Self-enhancement), за которой — устремления «власть» и «достижение», противополагаются ценности «преодоления личной заинтересованности» (Self-transcendence), к которым относятся «универсализм» и «благожелательность».

Воздействие на здоровье переменных социального статуса, психологических ресурсов и ценностей будет изучаться при контроле основных характеристик социальной демографии и социального капитала.

Кроме перечисленных выше переменных индивидуального уровня, предполагается анализ факторов социетального уровня, свидетельствующих о различиях между странами. Основные из этих факторов можно объединить в три блока, характеризующих а) экономику и благосостояние обществ, б) режимы социальной политики государств в области здравоохранения и защиты уязвимых слоев и в) особенности национальных культур.

Экономические факторы предполагается отобразить с помощью следующих показателей: 1) Уровень развития экономики страны по значению Валового внутреннего продукта на душу населения при паритете покупательной способности (World Bank, GDP per capita, PPP); 2) Уровень жизни населения страны, рассчитанный посредством агрегирования индивидуальных данных, полученных в ответах респондентов на вопрос ESS анкеты: «Какое из высказываний … наиболее точно описывает уровень дохода Вашей семьи в настоящее время? … А. Живем на этот доход, не испытывая материальных затруднений, Б. Это- го дохода нам в принципе хватает, В. Жить на такой доход довольно трудно, Г. Жить на такой доход очень трудно»; 3) Выраженность доходных неравенств, измеренных по коэффициенту Джини (World Bank, World Development Indicators, GINI index).

Приверженность руководства страны сильной социальной политике позволяют уловить такие индикаторы, как: 4) Государственные расходы на здравоохранение в душевом исчислении, рассчитанные при паритете покупательной способности (World Health Organization, Per capita government expenditure on health, PPP); 5) Общие расходы на социальную защиту на душу (по данным International Labor Organization, ILO, Total social protection expenditure, % GDP с учетом душевого ВВП); 6) Душевые расходы на социальную помощь (International Labor Organization, Public social protection expenditure for persons of active age: general social assistance, % GDP и показатели душевого ВВП).

Релевантные для наших задач особенности культуры позволяют отразить три агрегированных показателя, полученных при усреднении на уровне страны индивидуальных переменных в ESS опросах и свидетельствующие о 7) Распространенности психологических ресурсов в европейских обществах (по отдельным их разновидностям или по обобщающему индексу); 8) Социальной интеграции этих обществ, отраженной в национальных запасах социального капитала; 9) Превалирующих в них ценностных ориентирах, определяемых обобщенными шкалами Ш. Шварца с полюсами «Открытость изменению»/ «Сохранение» и «Преодоление личной заинтересованности»/ «Усиление личных интересов». Кроме того, важное значение могут иметь и культурные отличия, описанные в концепции Г. Хофстеде, в частности, 10) по «Индексу индивидуализма», позволяющему охарактеризовать культурную предрасположенность общества к индивидуализму / коллективизму (Hofstede, Hofstede, Minkov 2010).

Анализ влияний на здоровье социальных различий, психологических ресурсов и ценностей и их проявлений в зависимости от особенностей общественного контекста будет осуществляться с использованием статистических методов многоуровневого линейного и нелинейного моделирования (Raudenbush, Bryk 2002) с помощью специализированного пакета программ — HLM (Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling). Предполагается построение иерархических моделей со «случайными» коэффициентами и интеракциями между переменными первого (индивидуального) уровня и факторами второго (различий между странами) уровня.

Исследовательский потенциал участников проекта

Сравнительное исследование индивидуальных и социе-тальных факторов неравенств в здоровье в России и странах Европы было начато нами в поддержанном РФФИ проекте 2011-2013 гг. (грант № 11-06-00317) и продолжено в 2014-2016 гг. благодаря поддержке со стороны РГНФ (грант № 14-0300697), а также выполнялось в Социологическом институте РАН в 2015-2017 г. по теме государственного задания (№ 01692015-0007).

Результаты, полученные при двухуровневом моделировании на эмпирических данных различных волн Европейского социального исследования и мировой статистики, показывают, что состояние здоровья граждан европейских стран сильно различается — по показателям общего самочувствия и психической неуравновешенности. Обнаруживаются и отчетливые отличия в здоровье людей внутри этих стран, обусловленные социальными причинами — особенностями положения индивидов в демографической и социальной структурах обществ, а также их разной интеграцией в социальную жизнь. Пожилые люди, индивиды с низким положением в обществе, те, кто слабо вовлечен в социальные сети и не может рассчитывать на помощь и поддержку со стороны других людей, относятся, как правило, к уязвимым слоям — их здоровье оставляет желать лучшего.

Выраженность таких социальных отличий оказалась неодинаковой в разных частях Европы. Достаточно остро проблема неравенств стоит в странах с относительно невысоким уровнем развития экономики, но и в богатых обществах она не утрачивает своей значимости — неравенства в них могут даже немного расширяться, отделяя узкий слой уязвимых граждан от многочисленных их сограждан, относящихся к среднему или верхнему сегментам социальной структуры. Эти контекстуальные особенности складываются в значительной мере благодаря развитию — с ростом экономики — государства социальных гарантий. Повышение расходов на здравоохранение и социальную защиту способствует улучшению национального здоровья и сглаживанию некоторых неравенств.

Все эти результаты нашли отражение в серии научных статей — их список, упорядоченный по времени публикации, включает:

Русинова Н., Сафронов В. (2013). Социальные особенности здоровья в Европе и России: влияние индивидуальных и контекстуальных факторов // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. №. 3. С. 16-32.

Русинова Н.Л., Сафронов В.В. (2014). Значение социального капитала для здоровья в странах Европы // Журнал социологии и социальной антропологии. № 3. С. 112-133.

Русинова Н.Л., Сафронов В.В. (2014). Состояние здоровья в Европе и России: общественный контекст и социальные неравенства // Социологический журнал. № 4. С. 19-43.

Русинова Н.Л., Сафронов В.В. (2015). Здоровье в странах Европы: статусные неравенства и влияние социального капитала // Социологический журнал. № 4. С. 34-60.

Русинова Н.Л., Сафронов В.В. (2016). Социальные риски депрессии в Европе и России: значение демографии, образования и социального капитала // Социологический журнал. № 3. С. 82-106.

Русинова Н.Л., Сафронов В.В. (2016). Социальное государство и неравенства в здоровье в странах Европы // Журнал социологии и социальной антропологии. № 4. С. 49-70.

Русинова Н.Л., Сафронов В.В. (2017). Влияние безработицы на здоровье в странах Европы: значение социального государства // Социологический журнал. № 2. С. 28-50.

Русинова Н.Л., Сафронов В.В. (2017). Персональные психологические ресурсы и неравенства в здоровье: Выраженность буферного эффекта в европейских странах // Демографическое обозрение. № 3. С. 59-87.

Ожидаемые результаты исследования и их значимость

Решение задач, поставленных в проекте, позволит:

Во-первых, уточнить для стран Европы и России, каковы различия в здоровье людей, учитывая как общее самочувствие, наличие серьезных заболеваний, так и риски развития депрессии, обусловленные социально-демографическими и социально-структурными переменными, а также особенности их здоровья в общественных контекстах — при разном уровне экономического развития стран, определенном устройстве социального государства и культурном своеобразии.

Во-вторых, проверить предположение о том, что психологические ресурсы личности — важный фактор поддержания самочувствия и сокращения неравенств в здоровье. Выяснить, какие именно из этих ресурсов оказывают особенно сильное позитивное влияние, соотнеся для этого между собой переменные, фиксирующие различные психологические свойства, такие как склонность индивида к оптимистическому взгляду в будущее и высокой самооценке; устойчивость к трудностям жизни и способность их преодолевать; нахождение смысла и цели в том, что человек делает в жизни, и вовлеченность в такую активность; независимость в принятии решений и способность контролировать происходящее; уверенность в своей компетентности и успешности; а также ощущение полноты жизненных сил. Кроме того, результаты позволят судить о том, могут ли ценностные ориентации способствовать социальному структурированию здоровья — позитивному влиянию на него ориентаций открытости изменениям и социальной взаимопомощи, и усугублению проблем при стремлении к избеганию риска, сохранению status quo и устранению угроз экзистенциальной безопасности.

В-третьих, определить наиболее существенные социеталь-ные факторы, способствующие как непосредственному сокращению неравенств в здоровье, так и созданию благоприятных условий для проявления влияния на эти неравенства персональных психологических ресурсов. Будут охарактеризованы три группы таких факторов: экономическое развитие и доходные неравенства в изучаемых странах; показатели социального государства, позволяющие осуществить их классификацию по «режимам государства благосостояния» и отражающие особенности расходов на здравоохранение и социальную защиту; культурные особенности, связанные с распространенностью в обществе тех или иных ценностей и психологических характеристик.

Теоретическое и методологическое основания проекта отражают современное состояние научного знания о неравенствах в здоровье и их причинах. Поставленные в нем задачи вытекают из этого знания и предполагают изучение проблем, не получивших до настоящего времени удовлетворительного освещения. Результаты наших исследований позволят с большей полнотой охарактеризовать механизмы формирования социальной дифференциации здоровья, обратив внимание на недостаточно исследованные вопросы о роли психологических ресурсов, о том, с какими эффектами связано это влияние — играют ли они роль посредника или же действуют через интеракцию с социальным статусом. Кроме того, еще больше лакун остается в вопросе о выраженности воздействия индивидуальных факторов в зависимости от общественного макро контекста. Наше исследование позволит прояснить, как психологические эффекты проявляются в странах с разным уровнем экономического развития, с неодинаковой социальной политикой и различными общественными запасами психологических ресурсов.

Наряду с общенаучной значимостью планируемых результатов, исследование имеет особое значение для России. Оно позволит лучше понять характер неравенств в нашей стране и возможности их сокращения за счет распределения социальных и психологических ресурсов, соотнеся их с общеевропейскими закономерностями, а также познакомить отечественных исследователей, все еще мало внимания уделяющих заявленной проблематике и редко обращающихся к современной методологии ее сравнительного анализа, с перспективными направлениями современной социологии здоровья.

Накопление результатов исследований, подобных заявленному в настоящем проекте, позволит в перспективе формировать государственную социальную политику, направленную на компенсацию последствий для здоровья трудно устранимых социально-структурных неравенств в обществе за счет совершенствования системы социальных отношений (поддержки семейных связей, добровольных ассоциаций, волонтерской активности) и формирования психологической устойчивости к трудностям жизни в системах образования и социальной защиты.

Список литературы Социальные неравенства в здоровье и психологические ресурсы личности: проект сравнительного исследования в странах Европы и России

- Русинова Н.Л., В.В. Сафронов (2015). Здоровье в странах Европы: статусные неравенства и влияние социального капитала // Социологический журнал. № 4. С. 34-60.

- Русинова Н.Л., В.В. Сафронов (2016). Социальные риски депрессии в Европе и России: значение демографии, образования и социального капитала // Социологический журнал. № 3. С. 82-106.

- Aartsen M., M.Veenstra, T. Hansen (2017). Social pathways to health: On the mediating role of the social network in the relation between socio-economic position and health // SSM - Population Health. 3: 419-426.

- Adler N.E., T. Boyce, M.A. Chesney, S. Cohen, S. Folkman, R.L. Kahn, S.L. Syme (1994). Socioeconomic status and health. The challenge of the gradient // American Psychologist. 49(1): 15-24.

- Antonuccia T.C., K.J. Ajrouchb, M.R. Janevica (2003). The effect of social relations with children on the education-health link in men and women aged 40 and over // Social Science & Medicine. 56(5): 949-960.

- Berkman L.F., T. Glass (2000). Social Integration, Social Networks, Social Support, and Health // Social epidemiology / Ed. by L.F. Berkman, I. Kawachi. Cambridge: Oxford University Press: 137-173.

- Bilsky W., M. Janik, S.H. Schwartz (2011). The Structural Organization of Human Values-Evidence from Three Rounds of the European Social Survey (ESS) // Journal of Cross-Cultural Psychology. 42(5): 759 -776.

- Boehm J.K., L.D. Kubzansky (2012). The Heart's Content: The Association between Positive Psychological Well-Being and Cardiovascular Health //Psychological Bulletin. 138(4): 655-691.

- Boehm J.K., Y. Chen, D.R. Williams, C. Ryff, L.D. Kubzansky (2015). Unequally distributed psychological assets: Are there social disparities in optimism, life satisfaction, and positive affect? // PLoS ONE. 10(2). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4324648/ (дата обращения: 24.01.2018).

- Bosma H., C. Schrijvers, J.P. Mackenbach (1999). Socioeconomic inequalities in mortality and importance of perceived control: cohort study // British Medical Journal. 319:1469-1470.

- Bosma H., C.H.M. Van Jaarsveld, J. Tuinstra, R. Sanderman, A.V. Ranchor, J.Th.M. Van Eijk, G.I.J.M. Kempen (2005). Low control beliefs, classical coronary risk factors, and socio-economic differences in heart disease in older persons // Social Science & Medicine. 60: 737-745.

- Clarke P., J. Smith (2011). Aging in a cultural context: cross-national differences in disability and the moderating role of personal control among older adults in the United States and England // The Journals of Gerontology. Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 66(4): 457-467.

- Dahl E., I. Malmberg-Heimonen (2010). Social inequality and health: the role of social capital // Sociology ofHealth & Illness. 32(7): 1102-1119.

- ESS Round 6: European Social Survey Round 6 Data (2012). Data file edition 2.2. NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norway - Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. URL: http://www.euro-peansocialsurvey.org/data/download.html?r=6 (дата обращения: 24.01.2018).

- Gallo L.C., K.E. de los Monteros, V. Ferent, J. Urbina, G.Talavera (2007). Education, psychosocial resources, and metabolic syndrome variables in Latinas // Annals of Behavioral Medicine. 34(1): 14-25.

- Gallo L.C., K.E. de los Monteros, S. Shivpuri (2009). Socioeconomic Status and Health: What is the role of Reserve Capacity? // Current Directions in Psychological Science. 18(5): 269-274.

- Gallo L.C., A.K. Mattews (2003). Understanding the Association between Socioeconomic Status and Physical Health: Do Negative Emotions Play a Role? // Psychological Bulletin. 129(1): 10-51.

- Gallo L.C., T.W. Smith, C.M. Cox (2006). Socioeconomic status, psychosocial processes, and perceived health: An interpersonal perspective // Annals of Behavioral Medicine. 31(2): 109-119.

- Gorman B.K., A. Sivaganesan (2007). The role of social support and integration for understanding socioeconomic disparities in self-rated health and hypertension // Social Science & Medicine. 65(5): 958-975.

- Granovetter M.S. (1973). The Strength of Weak Ties // American Journal of Sociology 78(5): 1360-1380.

- [The] Handbook of Social Capital (2008). / Ed. by D. Castiglione, J.W Van Deth, and G. Wolleb. New York: Oxford University Press.

- Heritage Z., R.G Wilkinson., O. Grimaud, K.E. Pickett (2008). Impact of social ties on self reported health in France: Is everyone affected equally? // BMC Public Health. 8: 243-250.

- Hofstede G., G.J. Hofstede, M. Minkov (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. New York: McGraw-Hill.

- Huppert F., N. Marks, J. Michaelson, C. Vazquez, J. Vitterso (2013). European Social Survey Round 6 Module on Personal and Social Wellbeing - Final Module in Template. London: Centre for Comparative Social Surveys, City University London.

- Kan C., N. Kawakami, M. Karasawa, G.D. Love, C.L. Coe, Y. Miyamoto, C.D. Ryff, S. Kitayama, K.B. Curhan, H.R. Markus (2014). Psychological Resources as Mediators of the Association between Social Class and Health: Comparative Findings from Japan and the USA // International Journal of Behavioral Medicine. 21(1): 53-65.

- Kawachi I., L.F. Berkman (2000). Social cohesion, social capital, and health // Social epidemiology / Ed. by L.F. Berkman, I. Kawachi. New York: Oxford University Press: 174-190.

- Kawachi I., S.V. Subramanian, D. Kim, eds. (2008). Social capital and health. New York: Springer.

- Lachman M.E., S.L. Weaver (1998). The sense of control as a moderator of social class differences in health and well-being // Journal of Personality and Social Psychology. 74(3): 763-773.

- Mackenbach J.P. (2012). The persistence of health inequalities in modern welfare states: the explanation of a paradox // Social Science and Medicine. 75(4): 761-769.

- Mackenbach J.P., I. Stirbu, A.-J.R. Roskam, M.M. Schaap, G. Menvielle, M. Leinsalu, A.E. Kunst (2008). Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries // New England Journal of Medicine. 358: 2468-2481.

- Marmot M., C.D. Ryff, L.L. Bumpass, M. Shipley, N.F. Marks (1997). Social inequalities in health: Next questions and converging evidence // Social Science & Medicine. 44(6): 901-910.

- Marmot M., R.G. Wilkinson, eds. (2006). Social Determinants of Health. Oxford: Oxford University Press.

- Matthews K.A., L.C. Gallo (2011). Psychological perspectives on pathways linking socioeconomic status and physical health // Annual Review of Psychology. 62: 501-530.

- Matthews K.A., L.C. Gallo, S.E. Taylor (2010). Are psychosocial factors mediators of socioeconomic status and health connections? A progress report and blueprint for the future // Annals of the New York Academy of Sciences. 1186: 146-173.

- Matthews K.A., K. Raikkonen, L. Gallo, L.H. Kuller (2008). Association between Socioeconomic Status and Metabolic Syndrome in Women: Testing the Reserve Capacity Model // Health Psychology. 27(5): 576-583.

- O'Brien K.M. (2012). Healthy, wealthy, wise? Psychosocial factors influencing the socioeconomic status-health gradient // Journal of Health Psychology. 17(8): 1142-1151.

- Rasmussen H.N., M.F. Scheier, J.B. Greenhouse (2009). Optimism and physical health: a meta-analytic review // Annals of Behavioral Medicine. 37(3): 239-256.

- Radloff L.S. (1977). The CES-D Scale: A Self-Report Depression Scale for Research in the General Population // Applied Psychological Measurement. 1(3): 385-401.

- Raudenbush S.W., A.S. Bryk (2002). Hierarchical Linear Models: Applications and Data Analysis Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

- Rostila M. (2013). Social Capital and Health Inequality in European Welfare States. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

- Ryff C.D., B.T. Radler, E.M. Friedman (2015). Persistent psychological well-being predicts improved self-rated health over 9-10 years: Longitudinal evidence from MIDUS // Health Psychology Open. 2(2). URL: http://jour-nals.sagepub.com/doi/pdf/ (дата обращения: 24.01.2018).

- DOI: 10.1177/2055102915601582

- Schnittker J. (2004). Psychological Factors as Mechanisms for Socioeconomic Disparities in Health: A Critical Appraisal of Four Common Factors // Social Biology 51(1-2): 1-23.

- Schollgen I., O. Huxhold, B. Schuz, C. Tesch-Romer (2011). Resources for Health: Differential Effects of Optimistic Self-Beliefs and Social Support According to Socioeconomic Status // Health Psychology. 30(3): 326-335.

- Schwartz S.H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries // Advances in experimental social psychology 25: 1-65.

- Schwartz S.H. (2001). A Proposal for Measuring Value Orientations across Nations // European Social Survey Core Questionnaire Development. London: European Social Survey, City University London: 259-319.

- Schwartz S.H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values // Online Readings in Psychology and Culture 2(1). URL: (дата обращения: 24.01.2018).

- DOI: 10.9707/2307-0919.1116

- Schwartz S.H. (2016). Basic individual values: Sources and consequences // Handbook of value: Perspectives from Economics, Neuroscience, Philosophy, Psychology and Sociology / Ed. by D. Sander and T. Brosch. Oxford, UK: Oxford University Press: 63-84.

- Sun X., C Rehnberg, Q. Meng (2009). How are individual-level social capital and poverty associated with health equity? A study from two Chinese cities // International Journal for Equity in Health. 8: 2. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2653485/ (дата обращения: 24.01.2018).

- Szreter S., M. Woolcock (2004). Health by association? Social capital, social theory, and the political economy of public health // International Journal of Epidemiology. 33(4): 650-667.

- Taylor S.E., T.E. Seeman (1999). Psychosocial resources and the SES-health relationship // Annals of the New York Academy of Sciences. 896: 210-225.

- Turiano N., B.P. Chapman, S. Agrigoroaei, F.J. Infurna, M. Lachman (2014). Perceived control reduces mortality risk at low, not high, education levels // Health Psychology 33(8): 883-890.

- Uphoff E.P., K.E. Pickett, B. Cabieses, N. Small, J. Wright (2013). A systematic review of the relationships between social capital and socioeconomic inequalities in health: a contribution to understanding the psychosocial pathway of health inequalities // International Journal for Equity in Health. vol. 12: 54. URL: (дата обращения: 24.01.2018).

- DOI: 10.1186/1475-9276-12-54

- Van de Velde S., P Bracke, K. Levecque (2010). Gender differences in depression in 23 European countries. Cross-national variation in the gender gap in depression // Social Science & Medicine. 71(2): 305-313.

- van Deurzen I., E. van Ingen, WJ.H.van Oorschot (2015). Income Inequality and Depression: The Role of Social Comparisons and Coping Resources // European Sociological Review. 31(4): 477-489.

- Vonneilich N., K.H. Jockel, R. Erbel, J. Klein, N. Dragano, J. Siegrist, O. von Dem Knesebeck (2012). The mediating effect of social relationships on the association between socioeconomic status and subjective health - results from the Heinz Nixdorf Recall cohort study // BMC Public Health. 12:1. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3408349/ (дата обращения: 24.01.2018).

- Vonneilich N., K.H. Jockel, R. Erbel, J. Klein, N. Dragano, S. Weyers, S. Moebus, J. Siegrist, O. von dem Knesebeck (2011). Does socioeconomic status affect the association of social relationships and health? A moderator analysis // International Journal for Equity in Health. 10: 43. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3216239/ (дата обращения: 24.01.2018).