Социальные неравенства в здоровье: тенденции в Санкт-Петербурге 1992 - 2006 гг

Автор: Русинова Нина Львовна, Панова Людмила Васильевна, Сафронов Вячеслав Владимирович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социальные проблемы

Статья в выпуске: 4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181787

IDR: 142181787

Текст статьи Социальные неравенства в здоровье: тенденции в Санкт-Петербурге 1992 - 2006 гг

Изучение социальных неравенств в здоровье и их изменений во времени является одним из ключевых направлений современных исследований в социологии здоровья. Такие исследования помогают более глубокому осознанию социальных механизмов формирования здоровья, способствуют пониманию того, насколько неравенства в здоровье обусловлены экономическими и социальными изменениями, происходящими в обществе, и дают представление о тенденциях нарастания или, напротив, сокращения различий в здоровье у представителей различных социальных слоев.

Эти исследования имеют большое значение для выработки государственной социальной политики, направленной на улучшение состояния общественного здоровья, и оценки эффективности предпринимаемых в этом направлении мер (Anand 2002; Mackenbach, Kunst 1997; Marmot 2004). Сегодня в основе такой политики, согласно документам ведущих международных организаций (World Health Organization, Targets for Health for All 1990; Braveman, Pitarino, Creese, and Monash 1996), лежит концептуализация здоровья как специфического общественного блага, доступ к которому должен определяться в соответствии с принципами социальной справедливости. Речь идет о равенстве возможностей в обеспечении ключевых ресурсов здоровья для представителей различных социально-статусных групп населения. Реализация этого требования предполагает особенно пристальное внимание к тем общественным слоям, чье социальное положение менее благоприятно (Ролз 1995; Сен 2004; Anand 2002). Важно отметить, что политика, направленная на смягчение груза проблем со здоровьем в низкостатусных социальных группах, не только соответствует принципам справедливости, но и способствует существенному улучшению состояния здоровья населения в целом (Kunst, Mackenbach 1994; Mackenbach, and Kunst 1997; Whitehead 1990).

Анализ социальных паттернов в распределении статусов здоровья в обществе имеет развитые исследовательские традиции в зарубежной социологии. Многочисленные работы, начиная с широко известной публикации «Black Report», в которой были обобщены результаты исследования неравенств в здоровье британских граждан (Inequalities in Health … 1980), показывают, что состояние индивидуального здоровья обусловлено в значительной мере принадлежностью человека к определенной социально-структурной группе. Позиция, которую занимает индивид в социальной иерархии, как бы она ни определялась — профессией, уровнем образования или размером дохода, является определяющим фактором и статуса здоровья, и распространенности деструктивных для здоровья типов поведения (Adler, Boyce, Chesney, Folkman and Syme 1993; Blaxter 1990; Marmot 2004; Marmot, Stansfeld, Patel, North, Head, White, Brunner, Feeney, Marmot, Smith 1991; Wilkinson 1992). Изучению проблем социальной обусловленности здоровья посвящено немало работ и отечественных авторов (Журавлева 1999, 2006; Назарова 2007; Русинова, Браун 1997; Русинова, Панова, Сафронов 2006).

В последние годы внимание исследователей было направлено на изучение тенденций в характере распределения здоровья в обществе — фиксации динамических трендов, свидетельствующих о нарастании, сужении или стабильности наблюдаемых дифференциаций в статусах здоровья между различными социально-экономическими группами населения. Развитию этого направления способствовало появление нового взгляда на здоровье как специфическое общественное благо, неравенство в доступе к которому не может считаться социально приемлемым. Этот взгляд нашел отражение в сформулированной Всемирной организацией здравоохранения амбициозной программе «Здоровье для всех», предусматривающей снижение к началу XXI века неравенств в здоровье между странами и внутри стран на двадцать пять процентов (Anand 2002; World Health Organization, Targets for Health for All 1990). Все это стимулировало и разработку надежного методического аппарата, позволяющего оценивать изменения социальной вариабельности показателей здоровья во времени и проводить сопоставление этих показателей при сравнительном анализе различных стран. Среди авторов, внесших значительный вклад в усовершенствование методов анализа социально-экономических неравенств в здоровье, следует упомянуть А. Кунста, Дж. Макенбаха, Е. Памука и А. Вагстафа (Kunst, Mackenbach 1994; Pamuk1988; Wagstaff, Paci, Doorslaer 1991). Появление новых аналитических подходов к изучению социальных различий в здоровье спровоцировало в свою очередь бурное развитие эмпирических исследований этой проблемы. Они проводились как на материалах отдельных стран, так и при использовании данных, позволяющих осуществить межстрановые сопоставления (Borrell, Rue, Pasarin, Rohlfs, Ferrando, Fernandez 2000; Heistaro, Vartiainen, Puska 1996; Lahelma, Arber, Rahkonen, and Silventoinen 2000; Lahelma, Rahkonen, Huuhka 1997; Leclerc, Chastang, Menvielle, Luce 2006; Mackenbach, Kunst, Cavelaars, Groenhof, Geurts 1997; Moser, Frost, and Leon 2007).

В постсоветской России, в условиях радикальных экономических, социально-структурных перемен, негативно отразившихся на условиях жизни большинства людей и приведших к существенному перераспределению доступа различных социальных групп ко многим экономическим, социальным и психологическим ресурсам, исследование трендов, характеризующих неравенства в здоровье, приобретает особую актуальность. Снижение уровня благосостояния, перемены на рынке труда, рост социального неравенства и напряженности в обществе, как показано в ряде эмпирических исследований, проведенных в разных странах, сопровождаются ухудшением здоровья населения, а также изменениями в распределении его социальных паттернов (Прохоров 2006; Lahelma, Rahkonen, Huuhka 1997).

С начала 90-х годов условия жизнедеятельности населения нашей страны претерпевали радикальные перемены. Глубокий экономический кризис, продолжавшийся почти десять лет и приведший к уменьшению валового внутреннего продукта России почти вдвое, вызвал резкое снижение уровня жизни большинства наших сограждан, одним из проявлений которого был значительный рост числа бедных. В 1992 г. реальные денежные доходы сократились почти в два раза по сравнению с 1991 г., и лишь с 2000 г. начинается медленное повышение благосостояния населения. Однако, для восстановления душе- вых доходов до уровня, предшествовавшего реформам, потребовалось шесть лет устойчивого экономического роста — только в 2006 г. доходы населения достигли величины, которая сопоставима со среднедушевым доходом 1990 г. (Овчарова 2007, с. 10). В Петербурге, городе с многопрофильной промышленностью и достаточно развитой социальной инфраструктурой, в первые годы проведения рыночных реформ ситуация с доходами населения оказалась даже хуже, чем по стране в целом. Денежные доходы петербуржцев были ниже общероссийских показателей более чем на двадцать процентов, и только с 1994 г. стали незначительно их опережать (Экономика Санкт-Петербурга 1998, с 12; Статистическое обозрение 1998, с. 13).

Столь резкое падение доходов большей части населения страны сопровождалось значительным увеличением числа бедных. Уровень бедности достиг пика в 1999 г., когда трансформационный спад и финансовый кризис 1998 г. привели к очередному снижению уровня жизни — в это время к числу малоимущих граждан относилось более трети российского населения. Как отмечает Е. Щербакова, экономический обвал 1998 г. особенно болезненно отразился на населении Москвы и Санкт-Петербурга — доля бедных в этих городах значительно выросла и была выше, чем по стране в целом (Щербакова 2008). Только по мере возобновления экономического роста и сохранения довольно устойчивых темпов развития в последующие годы наметилась тенденция к сокращению бедности. Так, по экспертной оценке Л. Овчаровой, в декабре 2006 г. доля бедных в стране уменьшилась до 10 процентов (Овчарова 2007, с. 11).

Одной из наиболее острых социальных проблем в России, порожденных экономическими преобразованиями, стало беспрецедентное нарастание доходных неравенств. Согласно официальным данным, дифференциация денежных доходов российского населения резко выросла в 19921994 годах и оставалась стабильно высокой в последующие годы. Фондовый коэффициент увеличился с 4.5 в 1991 г. до 15.1 в 1994 г., затем, после небольшого снижения в 2002 г. (12.7), приходит новая волна нарастания доходных неравенств. К 2006 г., по данным Росстата, доходы наиболее обеспеченного слоя уже в 16 раз превышали долю, приходящуюся на наименее обеспеченных граждан (Российский статистический ежегодник 1999, с. 141, 155; Россия в цифрах 2006, с. 108). Если же принять во внимание, что официальная статистика сильно недооценивает социально-экономическую дифференциацию российского населения, не учитывая в частности теневых доходов, реальный разрыв между этими слоями может быть значительно большим. Так, по данным, приведенным Т.И Заславской (2005), неравенство между полярными 10-ти процентными группами достигает 30-40 раз. Столь стремительный рост доходных неравенств в России, как отмечается в «Докладе по оценке бедности» Всемирного банка (2004), был близок к рекордному: по этому показателю РФ заметно выделяется на фоне других стран, в том числе и расположенных в Восточной и Центральной Европе, где также осуществлялся переход к рыночной экономике. По мнению экспертов, аналоги процессов социально-экономического расслоения в России следует искать скорее в странах Латинской Америки, чем в европейских обществах (Murphy, Bobak, Nicholson, Rose and Marmot 2006). Тенденция к нарастанию социального расслоения в нашей стране, ярко проявившаяся в 90-е гг., сохраняется и в условиях уже достаточно длительного экономического роста последних лет — увеличение доходной дифференциации отмечается и в 2007 г. (Щербакова 2008). В Санкт-Петербурге углубление неравенства доходов за весь транзитивный период было выражено еще более отчетливо, чем по стране в целом (Доходы и социальные услуги … 2005; Муздыбаев 2005).

Высокие темпы экономических, социально-структурных изменений в России, опережавшие адаптационные возможности значительной части населения, обернулись для многих людей повышенными уровнями хронических стрессов, утратой контроля над жизненными обстоятельствами и привели к широкому распространению форм поведения, с которыми связаны риски для здоровья, прежде всего — к высокому уровню потребления алкоголя (Bobak, Pikhart, Hertzman, Rose and Marmot 1998; Bobak, Pikhart, Rose, Hertzman, and Marmot 2000; Cockerham 1997, 2000; Cockerham, Hinote, Abbott 2006; Leon, Chenet, Shkolnikov, Zakharov, Shapiro, Rakhmanova, Vassin, McKee 1997).

Все это не могло не сказаться и на здоровье российского населения, о чем со всей определенностью свидетельствуют данные о росте смертности и снижении ожидаемой продолжительности жизни. Падение продолжительности жизни в нашей стране за относительно небольшой промежуток времени (с 1989-го по 1997-ой год), по единодушным оценкам специалистов, не имеет аналогов в современной истории. Согласно расчетам демографов, только за время с 1990-го по 1995-ый год в России произошло от 1.36 до 1.57 миллионов преждевременных смертей, что эквивалентно потере от 25-ти до 34-х миллионов человеко-лет (Bennett, Bloom, Ivanov 1998). В целом же, за период с 1992-го по 2001 год число избыточных смертей в средних возрастах составило от 2.5 до 3-х миллионов человек (Men, Brennan, Boffetta, Zaridze 2003). В итоге к началу 21-го века (2000 г.) Россия по уровню смертности оказалась в одном ряду со странами Африки южнее Сахары — а именно, 15 смертей за год на тысячу населения, что почти вдвое превышает соответствующий показатель для развитых обществ (цит. по Рима-шевская, Кислицина 2004).

Существенные сдвиги в состоянии здоровья российского населения, произошедшие за период трансформационных преобразований в стране, достаточно обстоятельно рассмотрены во многих работах. Между тем, исследование динамики изменений в социальном распределении здоровья находится, по сути дела, только в начале пути. В ряде работ представлен анализ социальных различий в здоровье, относящихся к отдельным временным срезам или периодам. Так, в коллективной публикации под редакцией В. Школьникова, Е. Андреева, Т. Малеевой (Неравенство и смертность в России 2000) были показаны существенные дифференциации отсроченной продолжительности жизни в зависимости от уровня образования. Были выявлены значительные различия по этому индикатору здоровья между группами, характеризующимися высоким и низким образовательным уровнем, — рост смертности в начале 90-х был более резким у мужчин и женщин, имевших низкое образование, по сравнению с высокообразованными слоями населения. При сравнительном изучении социальных паттернов здоровья населения Москвы и Хельсинки, относящемся к ситуации 1991 г., была показана дифференциация воспринимаемого здоровья москвичей в зависимости от образовательного уровня. При этом отмечалось, что эта статусная характеристика оказывает наибольшее влияние на самооценку здоровья мужчин, составляющих молодую группу, в то время как для женщин образовательный градиент в здоровье был более выражен в старших возрастных категориях (Palosuo, Uutela, Zhuravleva, and Lakomova 1998). Исследования в Санкт-Петербурге, проведенные в 1992 г. и 1998 г., выявили существенные различия самооценок здоровья в зависимости от факторов образования и материальной депривации — в социальных слоях с ограниченными образовательными и экономическими ресурсами состояние здоровья было хуже (Русинова, Браун, Панова 2003; Русинова, Панова 2005). Можно указать также работы других исследователей, посвященные отдельным аспектам неравенства в здоровье российского населения (Андреев, Добровольская 1993; Максимова 2005; Назарова 2007). Проблеме социальной дифференциации здоровья в нашей стране уделяли внимание и зарубежные авторы. Так, в подтверждение приведенных фактов было показано, что уровень материальных лишений и образование являются важными предикторами воспринимаемого здоровья (Bobak, Pikhart, Hertzman, Rose and Marmot 1998; Bobak, Pikhart, Rose, Hertzman, and Michael Marmot 2000; Carlson 2000). В этих работах отмечалось также, что в качестве значимой детерминанты статуса здоровья выступает и такая характеристика социального самочувствия, как осознаваемый контроль над жизненными обстоятельствами.

Изучение социальной дифференциации здоровья в отдельных временных точках и вычленение факторов, влияющих на самочувствие людей, — важное направление исследований, способствующих более глубокому пониманию механизмов формирования здоровья. Вместе с тем, существенные перемены экономических и социальных условий жизни людей за уже достаточно длительный период преобразований требуют, на наш взгляд, не только изучения социально-обусловленных различий в здоровье в тот или иной момент времени, но и анализа произошедших изменений в социальном распределении здоровья.

В данной работе предпринимается попытка проследить тенденции, характеризующие изменения социальных неравенств в здоровье по двум социально-структурным индикаторам — уровню образования и дохода, основываясь на данных репрезентативных массовых опросов взрослого населения Санкт-Петербурга, проведенных в 1992, 1998, и 2006 гг., т.е. во временных точках, соотносимых с основными этапами общественных преобразований.

В исследовании 1992 г., фиксирующем ситуацию в самом начале трансформационного процесса, социальные дифференциации здоровья в значительной мере отражали еще реалии советского времени. Второй опрос, относящийся к 1998 г., проводился в период резкого проявления всех кризисных явлений, связанных с переходом к другому типу общественного развития. К этому времени произошло, как отмечалось выше, значительное снижение уровня жизни большей части населения, увеличение числа малоимущих и отчетливо проявился рост социально-экономических неравенств. Все это, согласно нашим предположениям, оказывало негативное влияние на самочувствие людей и могло способствовать изменению в социальном распределении шансов на сохранение здоровья. Наконец, исследование 2006 г. отобразило положение дел на новом этапе общественных изменений, отличающемся относительно устойчивым экономическим ростом, повышением жизненных стандартов, увеличением вложений в социальную сферу, формированием целевых Национальных Проектов. Мы предполагаем, что по мере улучшения общих условий жизни, повышения благосостояния населения происходило формирование более благоприятных социальных паттернов здоровья.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Источники данных

Эмпирическую базу исследования составляют данные репрезентативных массовых опросов населения Санкт-Петербурга в возрастном интервале 30-60 лет, проведенных в 1992 г. (N=929), 1998 г. ( N= 667) и 2006 г. (N=556). Выбор в качестве объекта наблюдения этих возрастных групп населения обусловливается двумя основными обстоятельствами. Во-первых, как подтверждает целый ряд исследований, выраженность социального градиента в здоровье (т.е. пошагового понижения уровней здоровья на каждой более низкой ступени социальной иерархии), меняясь на протяжении жизненного цикла человека, достигает своего максимума в средних возрастах (Jinyoung, Durden 2007). Во-вторых, в современной России, в соответствии с выводами демографов, именно для этих возрастов характерны повышенные риски преждевременной смертности (Вишневский, Школьников 1997).

Измерение состояния здоровья и социально-экономической позиции индивида

Один из пяти индикаторов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения для определения неравенств в здоровье, — самооценка человеком состояния своего здоровья (Third consultation to develop common methods … 1992). Этот показатель отражает различные физические, эмоциональные и личностные компоненты благополучия и позволяет получить представление об общем самочувствии человека. Он широко используется в эмпирических исследованиях (Borrell, Rue, Pasarэn, Rohlfs, Ferrando, Fernandez 2000; Dalstra, Kunst, Geurts, Frenken and Machenbach 2002; Davies, Ware 1981; Lahelma, Rahkonen, Huuhka 1997; McDowell and Newell, 1987). В наших петербургских опросах самооценка здоровья измерялась с помощью стандартного для этих исследований вопроса анкеты «Как Вы в целом оцениваете состояние своего здоровья» с пятью вариантами ответов: «очень хорошее», «хорошее», «удовлетворительное», «плохое» и «очень плохое». При последующем анализе эти ответы сводятся к дихотомии — респонденты, оценившие здоровье как плохое или очень плохое, противопоставляются тем, кто выбрал один из трех других возможных ответов.

Двумя ключевыми переменными, с помощью которых можно охарактеризовать позицию индивида в социальной структуре, являются показатели его уровня образования и дохода. Доход фиксирует материальную составляющую социально-экономического статуса, свидетельствуя о различиях между людьми в уровне жизни, доступности материальных благ и возможности удовлетворять иные жизненные потребности, важные для поддержания здоровья. Различия по образованию, сопряженные в определенной мере с доходной дифференциацией, могут проявляться также в ценностных и поведенческих аспектах отношения человека к своему здоровью. В частности, с образованием связаны особенности обыденной концептуализации здоровья, выраженность индивидуальной ответственности за его состояние, а также различия в информированности людей по проблемам здоровья, здорового образа жизни и медицинского обслуживания (Русинова, Браун 1997, 1999; Rusinova and Brown 2003). Люди с высшим образованием вовлечены, как правило, в более разветвленную систему межличностных связей, связанную с возможностями получения инструментальной и эмоциональной поддержки (Браун, Русинова 1993). Неоднократно отмечались и различия в распространенности деструктивных для здоровья типов поведения в зависимости от образовательного уровня (Демьянова 2005; Cockerham 2000; Pomerleau, Gilmore, McKee, Rose, and Haerpfer 2004;). В наших опросах в Санкт-Петербурге социальные различия по доходам отображались с помощью индикаторов месячного среднедушевого дохода домохозяйства, которые — с целью сопоставимости в трех временных точках — были преобразованы в показатели квартильных доходных групп. Классификация респондентов по уровню образования, которая будет использоваться в дальнейшем анализе, включала следующие категории: высшее образование, среднее специальное, среднее общее и неполное среднее.

Показатели социальных неравенств

В современных исследованиях применяются разнообразные показатели социально обусловленных неравенств в здоровье, которые подразделяются на простые и сложные, измеряющие абсолютные и относительные неравенства (Dalstra, Kunst, Geurts, Frenken, and Mack-enbach 2002; Kunst, Mackenbach 1994; Mackenbach, and Kunst 1997). В настоящем исследовании мы использовали следующие два показатели, относящиеся к числу так называемых «простых»:

-

• Уровень распространенности «нездоровья» (самооценки здоровья «плохое» или «очень плохое») по каждой из изучаемых социально-статусных групп населения (образовательных и доходных).

-

• Показатель, характеризующий соотношение уровней «нездоровья» в полярных социально-статусных группах: отношение доли респондентов с плохим или очень плохим здоровьем в наименее обеспеченной (или наименее образованной) категории населения к их доле в наиболее обеспеченной (наиболее образованной) категории (rate ratio).

Достоинство этих показателей состоит в том, что они легко рассчитываются, достаточно наглядны и просты в интерпретации, однако есть у них и существенный недостаток — часть важной информации игнорируется. Так, например, показатель «rate ratio» не принимает во внимание распространенность «нездоровья» в социально-статусных группах, занимающих промежуточное положение между высшей и низшей ступенями социальной иерархии.

Для более полного представления о неравенствах в здоровье применяются и более «сложные» индексы, получаемые с помощью регрессионного анализа. Эти индексы дают возможность учитывать значительно больший объем информации о выраженности неравенств, связанной не только с величиной различий «нездоровья» между полярными социально-статусными группами, но и с дифференциацией этого качества на протяжении всей социально-иерархической шкалы. При этом для характеристики неравенств во внимание могут приниматься и особенности распределения изучавшегося населения по уровням этой шкалы. Кроме того, регрессионный анализ позволяет контролировать ряд дополнительных переменных (таких, как пол или возраст), вычленяя тем самым собственный вклад социальных факторов в дифференциацию людей по состоянию здоровья. В нашей работе будут рассматриваться два показателя из этого разряда, которые нашли широкое распространение в сегодняшних исследованиях социальных различий воспринимаемого статуса здоровья, осуществляемых с помощью статистического аппарата «logistic regression»:

-

• Отношение между выраженностью «нездоровья» в каждой из образовательных или доходных категорий и его выраженностью в референтной категории, занимающей наивысшую позицию в социальной иерархии. Причем степень этой выраженности определяется по соотношению вероятностей у представителя данного социального слоя плохого или очень плохого состояния здоровья к удовлетворительному, хорошему или очень хорошему его состоянию (показатель Odds ratio, соответствующий в регрессии значению Exp (B)). При анализе образовательных различий референтная группа — это лица, получившие высшее образование, а в случае дифференциации по доходам — респонденты, отнесенные к четвертому квартилю.

-

• Относительный индекс неравенства (Relative Index of Inequality, RII) — показатель, характеризующий соотношение уровней «нездоровья» тех, кто находится внизу социальной пирамиды, и тех, кто распола-

гается на ее вершине, оцененное с учетом характера связей между здоровьем и социально-экономическим статусом всех групп (Mackenbach, and Kunst 1997, p. 761). Этот индекс принимает во внимание не только относительную социально-экономическую позицию этих групп, но и их размер — представительство в структуре населения. Такой результат достигается благодаря включению в регрессионное уравнение специфическим образом преобразованной переменной социального положения. Последовательности позиций, упорядоченной от самого высокого статуса к самому низкому, приписываются на шкале числовые значения, отражающие характер распределения населения по этим позициям. Высокие значения индекса свидетельствуют о значительных социальных неравенствах в здоровье изучавшегося населения, а низкие — о том, что такие неравенства в обществе не выражены.

Последовательность аналитических шагов

Анализу эмпирических данных предшествовала процедура стандартизации выборочных совокупностей респондентов, участвовавших в опросах 1992, 1998, и 2006 гг.

В исследованиях, посвященных сравнительному изучению социального распределения здоровья в разных странах или его изменению во времени, эта процедура рутинно применяется с целью устранения влияния на результаты возрастных различий между рассматриваемыми совокупностями, поскольку здоровье с возрастом тесно связаны. (Heistaro, Vartiainen, Puska 1996; Lahelma, Rahkonen, Huuhka 1997; Leclerc, Chastang, Menvielle, Luce 2006). В нашем случае, вследствие относительно небольшого объема выборок и определенных расхождений между ними по признакам пола, возраста и образования, которые не могли быть вызваны изменениями демографической структуры взрослого населения Санкт-Петербурга в течение рассматриваемого периода и свидетельствуют о случайных ошибках, было принято решение провести стандартизацию, приведя совместные распределения респондентов по этим трем признакам в каждой из временных точек в соответствие с данными переписи 2002 года. В силу этого, при интерпретации полученных результатов следует помнить, что зафиксированные нами тенденции, свидетельствующие о неравенствах в здоровье, не связаны с переменами, которые претерпевала социальная структура (например, с изменением доли петербуржцев, не имеющих аттестата о среднем образовании или имеющих диплом ВУЗа), — они обусловлены относительными изменениями на протяжении постсоветской эпохи уровня и качества жизни у представителей социальных страт, вычленяемых по одним и тем же критериям и имеющих сходное представительство в структуре городского населения.

Изложение результатов анализа, представленное в последующих разделах, начинается с описания паттернов в распределении уровней «нездоровья» по образовательным и доходным группам, выявленным в 1992, 1998 и 2006 годах. Нам предстоит выяснить, связано ли систематическим образом негативное восприятие респондентами состояния своего здоровья с их социальной позицией, а также оценить, в какой мере такое восприятие чаще встречается в нижних слоях социальной пирамиды по сравнению с верхними. Затем для каждой из временных точек будет представлен анализ социальных неравенств в здоровье, выполненный с помощью регрессионного подхода. На этом аналитическом шаге задача сводится к вычленению собственного влияния социально-структурных переменных на состояние здоровья, «очищенного» от воздействия сопряженных с ними демографических параметров. В двух следующих параграфах мы обращаемся к изучению трендов, которое также осуществляется с использованием регрессионного анализа. Сначала рассматривается вопрос о том, как с 1992 г. по 2006 г. менялось восприятие состояния здоровья в каждой из социально-структурных категорий петербургского населения. И, наконец, в последнем разделе предпринимается попытка описать тенденции, говорящие об изменениях социальных неравенств в здоровье. Анализ направлен на то, чтобы выяснить, происходило ли с течением времени увеличение или сокращение такого неравенства между социальными слоями с разными уровнями образования и с разными доходами.

СОЦИАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯОЦЕНОК ЗДОРОВЬЯ:ПРОСТЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ до чаще жалуются на неудовлетворительное состояние здоровья, чем это делают самые образованные и самые обеспеченные респонденты в любой из наших выборок. Например, в 1998 г. в женской половине города 64% опрошенных с образованием ниже среднего указывали на плохое или очень плохое состояние своего здоровья, а среди тех, кто получил высшее образование, такие оценки выставили только 20% респондентов. Среди мужской части петербуржцев свое здоровье считали неудовлетворительным 58% тех, у кого не было полного среднего образования, тогда как в наиболее образованном сегменте так думал только каждый десятый. В этом же году доли респондентов с плохим здоровьем в первом (нижнем) и четвертом (верхнем) доходных квартилях составляли: у женщин — 30% и 13%, а у мужчин — 21% и 4%.

Таблица 1.

Доли женщин и мужчин СПб с плохим здоровьем в зависимости от образования и дохода в 1992, 1998 и 2006 гг.

|

ГОД |

ОБРАЗОВАНИЕ |

Плохое здоровье |

ДУШЕВОЙ ДОХОД |

Плохое здоровье |

||

|

Ж % |

М % |

Ж % |

М % |

|||

|

1992 |

Ниже среднего |

50 |

30 |

1-й квартиль (нижний) |

31 |

16 |

|

Среднее |

25 |

12 |

2-й квартиль |

26 |

9 |

|

|

Среднее специальное |

28 |

4 |

3-й квартиль |

26 |

9 |

|

|

Высшее |

22 |

6 |

4-й квартиль (верхний) |

15 |

6 |

|

|

Rate Ratio |

2.3 |

5.0 |

Rate Ratio |

2.1 |

2.7 |

|

|

Tau-b (Sig.) |

-.07 (.078) |

-.16 (.003) |

Tau-b (Sig.) |

-.11 (.007) |

-.09 (.050) |

|

|

1998 |

Ниже среднего |

64 |

58 |

1-й квартиль (нижний) |

30 |

21 |

|

Среднее |

18 |

12 |

2-й квартиль |

36 |

17 |

|

|

Среднее специальное |

22 |

9 |

3-й квартиль |

12 |

11 |

|

|

Высшее |

20 |

10 |

4-й квартиль (верхний) |

13 |

4 |

|

|

Rate Ratio |

3.2 |

5.8 |

Rate Ratio |

2.3 |

5.3 |

|

|

Tau-b (Sig.) |

-.05 (.368) |

-.11 (.077) |

Tau-b (Sig.) |

-.18 (.000) |

-.19 (.001) |

|

|

2006 |

Ниже среднего |

40 |

22 |

1-й квартиль (нижний) |

18 |

15 |

|

Среднее |

13 |

12 |

2-й квартиль |

11 |

18 |

|

|

Среднее специальное |

21 |

7 |

3-й квартиль |

14 |

6 |

|

|

Высшее |

8 |

4 |

4-й квартиль (верхний) |

10 |

4 |

|

|

Rate Ratio |

5.0 |

5.5 |

Rate Ratio |

1.8 |

3.8 |

|

|

Tau-b (Sig.) |

-.11 (.034) |

-.15 (.020) |

Tau-b (Sig.) |

-.05 (.337) |

-16 (.011) |

|

Плохое здоровье — самооценки «плохое» или «очень плохое». Объемы выборок — 1992 г: N=929; 1998 г: N=667; 2006 г: N=556.

Приступая к анализу социально-экономических неравенств в здоровье, а также тенденций их изменения во времени, рассмотрим сначала особенности распределения по образовательным и доходным группам показателя «нездоровья», который объединяет самооценки респондентами своего здоровья как «плохого» или «очень плохого». Эти распределения, характеризующие ситуацию в Санкт-Петербурге в 1992, 1998 и 2006 гг., представлены в таблице 1. Они приводятся отдельно для мужчин и женщин, поскольку в многочисленных исследованиях воспринимаемого статуса здоровья было установлено, что восприятие женщинами свое самочувствия по сравнению с мужчинами сдвинуто в негативную сторону (Palosuo, Uutela, Zhuravleva, Lakomova 1998; Bobak, Pikhart, Hertzman, Rose and Marmot 1998; Браун, Панова, Русинова 2007).

В любой из трех временных точек, согласно данным, содержащимся в таблице 1, у мужчин, как и у женщин, с повышением социального статуса, зафиксированного переменными образования и дохода, наблюдается, как правило, понижение доли респондентов с «плохим» здоровьем. Правда, различия между статусными категориями, если не принимать в расчет оценки здоровья в нижних социальных слоях, во многих случаях отличаются друг от друга незначительно, вследствие чего коэффициенты связи (Tau-b) оказываются статистически не значимыми. В то же время, полярные в социальной иерархии группы различаются очень сильно — представители наименее образованных и наименее обеспеченных слоев гораз-

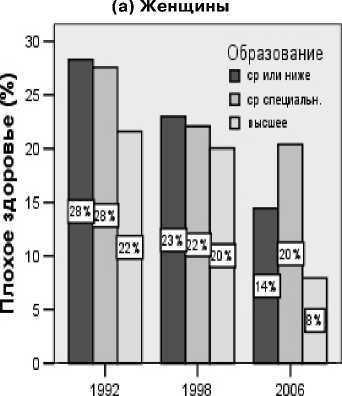

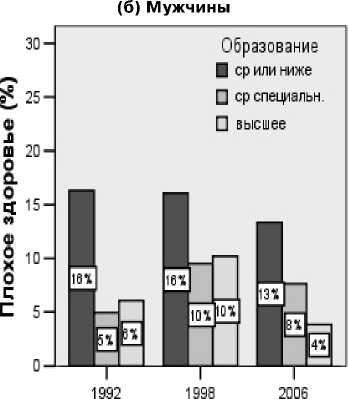

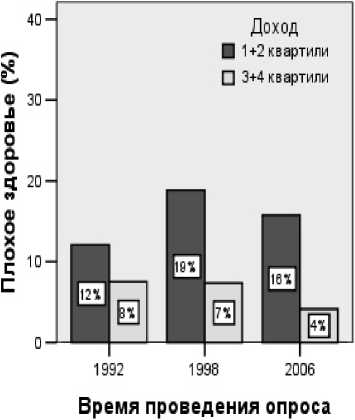

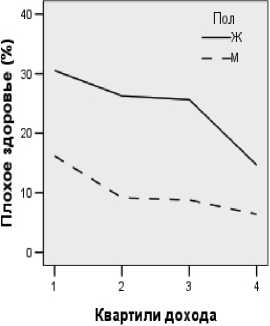

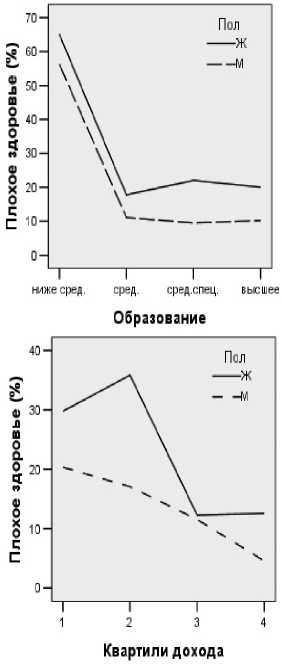

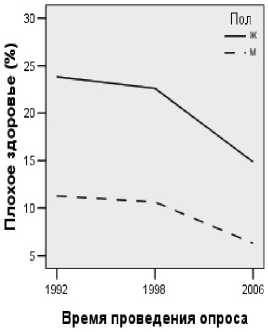

Наглядное представление о характере распределения плохого здоровья в мужской и женской выборках петербуржцев в зависимости от образования (среднее или ниже, среднее специальное, высшее) представлено на рисунке 1. На рисунке 2 показаны соотношения респондентов с плохим здоровьем среди мужчин и женщин, имеющих доходы выше и ниже среднего значения. На этих рисунках хорошо виден перепад в уровнях «нездоровья», обусловленный социальными факторами: в каждой из изучавшихся временных точек самым плохим было здоровье у респондентов, отнесенных к нижним стратам, а относительно благополучным оно являлось, как правило, у тех, кто занимал верхние позиции.

Анализ значений коэффициента, фиксирующего соотношение уровней «нездоровья» в высоко и низко статусных группах населения (Rate ratio, см. таблицу 1), свидетельствует о большей социальной дифференциации здоровья мужчин по сравнению с женщинами, что проявляется при использовании в качестве индикатора занимаемой индивидом социальной позиции как уровня образования, так и размера душевого дохода. В 1992 г. большая выраженность социальных различий в здоровье мужчин по отношению к женщинам особенно отчетливо проявлялась при рассмотрении полярных образовательных групп. Так, если распространенность плохого здоровья среди мужчин с образованием ниже среднего в то время была в пять раз выше, чем у мужчин с высшим образованием, то среди женщин доля с плохим здоровьем

Рисунок 1. Связь плохого здоровья с образованием в СПб

Время проведения опроса

Время проведения опроса

Рисунок 2. Связь плохого здоровья с душевым доходом в СПб

Время проведения опроса

(б) Мужчины

в низшей образовательной группе превышала соответствующий показатель для наиболее образованной категории в 2.3 раза. Значения соответствующих коэффициентов для крайних категорий по уровню доходов равнялись у женщин 2.1, а у мужчин — 2.7.

К 1998 г. неравенства в здоровье нижних и верхних слоев, выделяемых как по признаку образования, так и дохода, стали еще больше. Так, коэффициент, показывающий соотношение долей людей с неудовлетворительным здоровьем среди наименее и наиболее образованных респондентов, повысился у женщин до 3.2, а у мужчин до 5.8. Соответствующие показатели для хуже всего и лучше всего обеспеченных в материальном отношении петербуржцев составили для женской выборки 2.3 (незначительное усиление дифференциации), а для мужской — 5.3, что говорит о существенном усилении доходных неравенств в здоровье. Эти результаты показывают: резкое падение уровня жизни и быстрый рост социально-экономических неравенств в первое пореформенное десятилетие привели к усугублению различий в здоровье жителей Петербурга, занимающих нижние и верхние позиции в образовательной и доходной пирамидах. Особенно отчетливым этот процесс был в мужской половине города.

В последующий период, как показывают данные, относящиеся к 2006 г., доходные неравенства в здоровье между полярными группами стали уменьшаться. Рассматриваемый коэффициент (Rate ratio) у женщин немного понизился — до значения 1.8, и стал даже ниже, чем был в 1992 г. В мужской части населения города уменьшение дифференциации в здоровье было еще более заметным, хотя она продолжала оставаться достаточно отчетливо выраженной: коэффициент стал равен 3.8. В то же время, неравенства между наименее и наиболее образованными стратами среди мужчин продолжали оставаться высокими — значение нашего показателя равнялось 5.5, т.е. сохранилось практически на уровне предшествующего замера 1998 г., а у женщин эти неравенства продолжали увеличиваться — с 3.2 коэффициент вырос до 5.0. Экономический подъем в этот период, благоприятно сказавшийся на уровне жизни наших сограждан, способствовал, судя по результатам предварительного анализа простых распределений, сглаживанию доходных различий в здоровье, однако неравенства по образованию продолжали сохраняться и даже росли.

СОЦИАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВАВ ЗДОРОВЬЕ ВО ВРЕМЕННЫХ СРЕЗАХ: РЕГРЕССИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Описанные выше факты, выявленные при рассмотрении распределений «нездоровья» по социальным категориям и базирующихся на них простых показателей, нуждаются в дополнительной проверке. Дело в том, что взаимосвязи между самооценками здоровья и социальными переменными могут оказаться артефактами, отражая в действительности влияние фактора возраста. В среднем пожилые люди в нашей стране хуже образованы и располагают меньшими доходами, чем представители средних или младших возрастных категорий, а здоровье первых в силу биологических причин уступает его состоянию у вторых. Не исключено, что охарактеризованные социальные разграничения — результат сопряженности социальной и демографической структур. Нам нужно будет проверить, являются ли социальные обстоятельства самостоятельным, независящим от демографических особенностей фактором неравенств в здоровье, проявляются ли такие неравенства при контроле возрастных различий, т.е. в однородных по возрасту группах населения. Кроме того, при относительно небольших выборках, с которыми мы работаем, даже очень заметные расхождения процентных показателей здоровья у полярных социальных групп могут оставаться в рамках случайных вариаций, не находя подтверждения в статистических критериях значимости. Наконец, расчет более сложных показателей (таких, как Relative Index of Inequality) позволит дать общую характеристику выраженности социальных неравенств в здоровье, опираясь на статистические критерии значимости, в каждой из трех временных точек и сопоставить их между собой.

Проверка, направленная на решение всего комплекса перечисленных задач, осуществлялась с помощью регрессионного анализа (logistic regression). Во всей серии регрессионных решений, обсуждаемых ниже, зависимая переменная — это уже знакомый нам дихотомический признак самооценок здоровья (ответам «плохое» или «очень плохое» соответствует значение «1», а прочим оценкам — «0»). Кроме той или другой социальной шкалы (образования или дохода), набор независимых переменных в любом из уравнений включал факторы пола и возраста. Контролируя эти факторы, мы получаем возможность говорить о самостоятельном влиянии социальных различий на здоровье. О социально-структурных неравенствах в здоровье позволяют судить два типа регрессионных показателей. Один из них — парциальные показатели (Odds ratios), соответствующие значениям Exp (B) для каждого из уровней социальной иерархии в соотнесении с референтной категорией, в качестве которой выбирается верхняя образовательная (респонденты с высшим образованием) или доходная (четвертый квартиль) страта. Другой тип представляют обобщающие показатели социальной дифференциации здоровья для всего населения — относительные индексы неравенства (RII), описанные в методологическом разделе. Значения этих индексов также выражаются статистикой Exp (B), получаемой при включении в уравнение регрессии преобразованной шкалы социального статуса. Исходным уровням статусной шкалы, упорядоченным сверху вниз, присваиваются числовые значения в интервале [0, 1], соответствующие серединам последовательных отрезков, длина которых отражает распределение населения между этими уровнями.

Описание результатов, полученных при расчете указанных регрессионных показателей, будет представлено ниже в соответствии с последовательностью временных срезов, отраженных нашими опросами в Санкт-Петербурге: 1992 г., 1998 г. и 2006 г.

Ситуацию в начале 90-х гг. характеризует таблица 2, в левой части которой приводятся парциальные показатели и общий индекс образовательных различий в здоровье и соответствующие доверительные интервалы, полученные в двух отдельных регрессионных решениях. В правой части этой таблицы можно найти аналогичным образом вычисленные показатели для дифференциации по доходам. Согласно приведенным данным, распределение респондентов с «плохим» здоровьем между уровнями социальной иерархии свидетельствует об отчетливо выраженной статистической закономерности, подтверждающей наличие социальных неравенств. Этот факт согласуется с выводами других исследований, обнаруживших в начале прошлого десятилетия структурные неравенства при изучении показателей смертности и, как в нашей работе, самооценок здоровья (Shkolnikov, Leon, Adamets, Andreev, Deev 1998; Palosuo, Uutela, Zhuravleva, and Lakomova 1998).

Таблица 2. Неравенства в здоровье в СПб, 1992 г.: влияние образования и душевого дохода (Logistic regression, при контроле переменных возраста и пола)

|

Образование |

Exp (B) |

CI |

Доход |

Exp (B) |

CI |

|

Ниже среднего |

3.86 |

1.96 — 7.59 |

1-й квартиль |

2.90 |

1.68 — 5.02 |

|

Среднее |

1.61 |

1.02 — 2.53 |

2-й квартиль |

2.02 |

1.15 — 3.56 |

|

Среднее специальное |

1.27 |

0.82 — 1.96 |

3-й квартиль |

1.81 |

1.03 — 3.20 |

|

RII |

3.10 |

1.62 — 5.94 |

RII |

3.54 |

1.84 — 6.81 |

Образование : референтная категория — высшее образование; доход : референтная категория — 4-й (верхний) квартиль (Contrast — indicator). CI — 95% доверительный интервал. RII — Relative Index of Inequality. Серые ячейки — статистически значимые различия. N=928.

Уровень образования и размер дохода выступали в 1992 г. значимыми самостоятельными социально-структурными детерминантами индивидуального здоровья: с повышением статуса снижается вероятность встретить человека, оценивающего свое здоровье как неудовлетворительное. Так, по мере роста уровня образования происходит пошаговое уменьшение доли лиц с ослабленным здоровьем. Наибольшая дифференциация уровней «нездоровья» проявляется между полярными образовательными категориями (Odds ratio = 3.86). Статистически значимые, хотя и менее выраженные, различия есть и между горожанами, имеющими среднее образование, и представителями наиболее образованного слоя (Odds ratio = 1.61). Как видно на рисунке 3 (картинка сверху), градиент в здоровье между всеми уровнями образовательной шкалы более отчетливо проявлялся у мужчин, тогда как у женщин отчетливая граница пролегала между наименее образованными респондентами и всеми остальными.

Описанный паттерн в распределении уровней «нездоровья» по различным ступеням социальной иерархии вычленяется и при использовании в качестве индикатора социальной позиции размера душевого дохода. Встречаемость «плохого здоровья» неуклонно сокращается по мере роста дохода. Максимальный отрыв от наиболее обеспеченных горожан демонстрируют петербуржцы, получающие доходы, соответствующие нижнему доходному квартилю (Odds ratio = 2.90), но и те, кто был отнесен по доходам ко второму и третьему квартилям, также существенно уступают в оценках своего здоровья представителям верхней страты (парциальные показатели 2.02 и 1.81 соответственно). Обратившись к рисунку 3 (картинка снизу), можно заметить, что градиент по уровням доходов с большей определенностью был выражен у женщин, чем у мужчин.

Рисунок 3. Неравенство в здоровье по образованию и доходу в СПб, 1992 г.

Результаты, свидетельствующие о социальной неоднородности распределения «нездоровья» в начале 90-х гг., полученные при описании парциальных показателей, подтверждаются и при рассмотрении относительных индексов неравенства (см. таблицу 2). Значения этих индексов для обеих наших структурных переменных оказались статистически значимыми и равнялись 3.10 в случае образования и 3.54 для шкалы доходов. Это говорит о наличии существенных различий в здоровье тех, кто располагается на более низких позициях в социальной иерархии, по сравнению с теми, кто находится в ней выше, проявляющихся при сопоставлении самочувствия людей на всех уровнях этой иерархии и при учете их распределения по ее уровням.

Таким образом, представленный анализ позволяет утверждать, что в начале прошлого десятилетия в Санкт-Петербурге существовали достаточно отчетливо выраженные социальные неравенства в здоровье, сложившиеся еще в советскую эпоху и свидетельствующие о привилегированном статусе высоко образованных и хорошо обеспеченных горожан по отношению к тем, кто был плохо образован и имел низкие доходы.

Процессы резкого нарастания дифференциации в доходах и значительного снижения уровня жизни большинства россиян, мощные социально-психологические стрессовые давления, вызванные высокими темпами изменений, нестабильностью, неуверенностью в будущем, характерные для первого постсоветского десятилетия, привели, как отмечалось выше, к серьезным негативным последствиям для здоровья населения. Однако, влияние процессов трансформации на здоровье, по всей вероятности, не было универсальным, вызывая неодинаковые последствия в различных слоях общества. Эти процессы сопровождались перераспределением доступа социально-статусных групп к ключевым ресурсам здоровья и увеличением разрыва между возможностями достаточно узкой категории тех, кто выиграл в результате реформ, и обширного слоя оказавшихся в проигрыше, что не могло не привести к заметным изменениям в характере социального распределения здоровья в обществе. Можно предположить, что к концу 90-х гг. это распределение определялось главным образом экономической дифференциацией, к которой оказались стянутыми все прочие социальные различия. Не исключено, что в течение первого десятилетия преобразований неравенства в здоровье, отражающие эту дифференциацию, нарастали точно так же, как это происходило с соотношением доходов наиболее и наименее обеспеченных слоев. В этот период различия между основными уровнями образовательной шкалы, исключая, возможно, только самых необразованных, перестают, скорее всего, играть существенную роль в различении статусов здоровья, поскольку очень многие представители гуманитарной и технической интеллигенции оказались в нижних слоях доходной стратификации, а успешное продвижение по ступеням экономической пирамиды определялось наличием не только образовательных, но и иных ресурсов (финансовых и властных, например).

Результаты анализа, направленного на проверку этих предположений, нашли отражение в таблице 3, содержащей регрессионные показатели неравенств в здоровье, рассчитанные по данным опроса 1998 г. (и построенной аналогично таблице 2). Рассматривая парциальные показатели, нетрудно заметить, что социальный градиент в здоровье, отчетливо проявлявшийся в 1992 г., стал менее выраженным — водораздел пролегает теперь между наименее образованными респондентами и всеми остальными горожанами, выделенными по признаку образования, а также между теми, у кого доходы были ниже и выше среднего уровня. Причем выраженность социальных различий между этими сегментами стала заметно большей, чем была в начале 90-х гг. Так, с 1992 г по 1998 г. показатель, демонстрирующий расхождения в здоровье между людьми, не имеющими среднего образования, и теми, кто имеет диплом о высшем образовании, (Odds ratio) вырос с 3.86 до 7.34. Остальные группы (среднее и среднее специальное образование) в 1998 г. не отличаются от референтной категории. Дифференциация здоровья по доходам за промежуток времени между опросами также выросла: рассматриваемый коэффициент при сопоставлении первого и четвертого квартилей изменился с 2.90 до 4.04, а второго и четвертого квартилей — с 2.02 до 4.47.

Таблица 3. Неравенства в здоровье в СПб, 1998 г.: влияние образования и душевого дохода (Logistic regression, при контроле переменных возраста и пола)

|

ОБРАЗОВАНИЕ |

Exp (B) |

CI |

ДОХОД |

Exp (B) |

CI |

|

Ниже среднего |

7.34 |

2.88 — 18.67 |

1-й квартиль |

4.04 |

2.11 — 7.71 |

|

Среднее |

1.03 |

0.60 — 1.77 |

2-й квартиль |

4.47 |

2.28 — 8.77 |

|

Среднее специальное |

1.06 |

0.63 — 1.77 |

3-й квартиль |

1.50 |

0.72 — 3.12 |

|

RII |

2.14 |

0.98 — 4.67 |

RII |

7.48 |

3.39 — 16.52 |

Образование : референтная категория — высшее образование; доход : референтная категория — 4-й (верхний) квартиль (Contrast — indicator). CI — 95% доверительный интервал. RII — Relative Index of Inequality. Серый цвет — статистически значимые различия. В уравнениях с образованием N=664, а в уравнениях с доходом N=622.

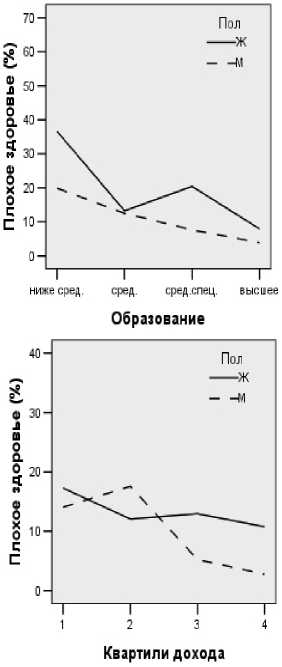

Рассмотренные зависимости статуса здоровья от образования и дохода в 1998 г. проиллюстрированы на рисунке 4, который позволяет также увидеть их особен- ности для выборок мужчин и женщин. Описанная выше дифференциация здоровья по образованию может быть отнесена и к той и к другой из этих выборок (картинка сверху) — преобладающее большинство среди мужчин и женщин в наименее образованном слое горожан оценивает свое здоровье как неудовлетворительное, сильно отличаясь в этом отношении от респондентов из других категорий — со средним, средним специальным и высшим образованием, мнения которых сходны между собой. Распределение «нездоровья» в зависимости от уровня доходов имеет явные половые особенности (рисунок 4, картинка снизу). Если в женской части населения граница, прочерчивающая различия в здоровье, пролегает между респондентами с доходами ниже и выше среднего значения, то у мужчин выраженность плохого самочувствия постепенно снижается по мере продвижения от первого к четвертому доходному квартилю.

Относительные индексы неравенства, приведенные в таблице 3, позволяют получить важную дополнительную информацию о характере социального распределения здоровья в конце 90-х годов. Отсутствие статистической значимости у индекса, фиксирующего неравенства в здоровье по образованию, свидетельствует, как мы и предполагали, об ослаблении к 1998 г. предиктивной роли образовательных различий. Хотя между первым и вторым опросами произошло резкое увеличение разрыва между состоянием здоровья наименее образованных и наиболее образованных респондентов, это никак не сказалось на общей оценке, говорящей о сглаженности образовательных неравенств, поскольку представители малообразованной категории составляют в Санкт-Петербурге относительно узкий слой (RII, напомним, учитывает распределение населения по социальным категориям).

Рисунок 4. Неравенства в здоровье по образованию и доходу в СПб, 1998 г.

В отличие от образования фактор материальной обеспеченности в 1998 г. играет существенную роль в дифференциации здоровья петербуржцев — относительный индекс по доходам (RII) фиксирует статистически значимые различия. По сравнению с 1992 г. он значительно вырос — с 3.54 до 7.48, что говорит о заметном усилении доходных неравенств в здоровье горожан, произошедшем за первое постсоветское десятилетие.

Итак, результаты анализа материалов второго опроса, проведенного в 1998 г., показывают, что в условиях падения уровня жизни, роста бедности и увеличения разрыва в материальном благополучии между верхними и нижними общественными стратами социальные неравенства в здоровье, как мы и предполагали, стали главным образом отражать экономическую стратификацию, тогда как с общей дифференциацией населения по уровню образования они оказались связанными слабо. Доходные неравенства, характеризующие взрослое население Петербурга в целом, в течение 90-х гг. существенно выросли, а неравенства по образованию сгладились. В то же время, если судить о неравенствах в здоровье по полярным социальным группам, то придется признать, что происходил заметный их рост по обеим этим социально-структурным переменным.

Относительно высокие темпы экономического роста после 2000 г. привели, в целом, к заметному повышению уровня благосостояния российского населения. В материальном положении петербуржцев, согласно данным наших опросов, также выявляются отчетливые позитивные сдвиги. Так, например, если в 1998 г. сильную депривацию в удовлетворении базовых потребностей (в продуктах питания, одежде, предметах обихода, лечении) испытывали 29% горожан в возрасте от 30-ти до 60-ти лет, то в 2006 г. — всего лишь 4% респондентов. Заметно понизился за этот период и удельный вес лиц в составе изучаемого населения, терпящих лишения в удовлетворении потребностей в рекреации и поддержании социальных связей — с 46% в 1998 г. до 20% в 2006 г. Как же в связи с повышением уровня жизни горожан изменилась социальная дифференциация их здоровья? Произошло ли, как мы предположили, опираясь на факты, полученные при обсуждении простых показателей, сокращение доходных неравенств? Стало ли образование вновь играть важную роль в различении состояния здоровья жителей Петербурга?

Ответы на эти вопросы позволяют получить результаты регрессионного анализа, выполненного на массиве данных 2006 г. Они приводятся в таблице 4. Как и в таблицах, характеризующих два предшествующих опроса, она содержит парциальные и общие показатели неравенств в здоровье для обеих наших социально-структурных переменных.

Таблица 4. Неравенства в здоровье в СПб, 2006 г.: влияние образования и душевого дохода (Logistic regressions, при контроле переменных возраста и пола)

|

ОБРАЗОВАНИЕ |

Exp (B) |

CI |

ДОХОД |

Exp (B) |

CI |

|

Ниже среднего |

6.96 |

1.71-28.39 |

1-й квартиль |

2.10 |

0.86-5.11 |

|

Среднее |

2.39 |

1.15-4.97 |

2-й квартиль |

1.93 |

0.80-4.68 |

|

Среднее специальное |

2.76 |

1.38-5.52 |

3-й квартиль |

1.26 |

0.51-3.10 |

|

RII |

5.20 |

1.77-15.24 |

RII |

2.83 |

0.97-8.31 |

Образование : референтная категория — высшее образование; доход : референтная категория — 4-й (верхний) квартиль (Contrast — indicator). CI — 95% доверительный интервал. RII — Relative Index of Inequality. Серый цвет — статистически значимые различия. В уравнениях с образованием N=566, а в уравнениях с доходом N=493.

Ни один из показателей, позволяющих соотнести состояние здоровья респондентов из первого, второго и третьего доходных квартилей с его оценками представителя- ми наиболее обеспеченного слоя, не позволяет говорить о наличии статистически значимых различий между этими категориями петербуржцев. Не удивительно, что и индекс относительного неравенства по доходам свидетельствует об отсутствии статистически обоснованных расхождений в здоровье горожан. Значение этого индекса упало с 7.48 в 1998 г. до 2.83 в 2006 г. — за время экономического подъема резкие доходные неравенства, отмечавшиеся в конце прошлого десятилетия, стерлись. Этот процесс, как видно на рисунке 5 (картинка снизу), привел к сглаживанию экономических неравенств как среди мужчин, так и женщин, хотя у первых оно выражалось чуть менее отчетливо, чем у вторых.

Рисунок 5. Неравенства в здоровье по образованию и доходу в СПб, 2006 г.

Таблица 4 показывает также, что в 2006 г. индикатором социально-статусной позиции индивида, выступающим в качестве основного предиктора его «нездоровья», вновь, как и в 1992 г., становится уровень образования. Все анализируемые показатели говорят о статистически значимых расхождениях в здоровье людей с разными образовательными уровнями. Наибольшие отличия — между полярными категориями наименее и наиболее образованных респондентов (Odds Ratio = 6.96): негативные оценки здоровья гораздо чаще встречаются у респондентов, не имеющих аттестата о среднем образовании, чем у тех, кто закончил высшее учебное заведение. По сравнению с обладателями дипломов ВУЗа в худшую сторону отличается и здоровье петербуржцев, имеющих среднее (2.39) и среднее специальное (2.76) образование. Сопоставляя результаты 1998 г. и 2006 г., можно заметить, что различия между полярными группами стали чуть меньшими (7.34 и 6.96), однако в двух других случаях расхождения увеличились, превратившись из случайных в статистически значимые. Парциальный показатель, сопоставляющий опрошенных со средним и высшим образованием, изменился с 1.03 до 2.39, а аналогичная статистика для сред- него специального образования в соотнесении с высшим уровнем — с 1.06 до 2.76. В 2006 г. образовательный градиент в здоровье стал более отчетливым не только по отношению к предыдущему замеру, но и к ситуации, зафиксированной в 1992 г. При этом обращает на себя внимание схожесть паттернов образовательных неравенств 1992 г. и 2006 г., полученных при анализе выборок мужчин и женщин. На рисунках 3 и 5 (картинки сверху) видно, что у мужчин с повышением образования доля лиц с плохим здоровьем постепенно уменьшается, тогда как в женской половине города различия формируются главным образом за счет неудовлетворительного самочувствия заметной фракции малообразованной группы.

Относительные индексы неравенства, рассчитанные по данным 2006 г., подтверждают соображения, высказанные при рассмотрении парциальных показателей. По сравнению с концом 90-х гг., когда общий показатель доходных различий здоровья (RII) составлял 7.48, к 2006 г. его значение стало намного меньшим — равнялось 2.83 и утратило статистическую значимость. Этот показатель стал даже ниже, чем в 1992 г., когда он был равен 3.54 и свидетельствовал о существенных неравенствах между петербуржцами с разными доходами. В то же время, дифференциация здоровья, обусловленная фактором образования, значительно выросла не только по отношению к 1998 г., но и к 1992 году. Если по данным нашего первого исследования относительный индекс образовательных неравенств равнялся 3.10, а затем в 1998 г. уменьшился до величины 2.14, то ко времени последнего опроса его значение поднялось до 5.20, свидетельствуя о существенных с точки зрения статистических критериев расхождениях состояния здоровья петербуржцев с разными уровнями образования.

Обобщая полученные результаты, отметим, что на протяжении всего постсоветского периода в Санкт-Петербурге существовали отчетливые социальные неравенства в здоровье — самочувствие людей, занимающих разные позиции в социально-экономической стратификации, различалось не случайным образом. Состояние здоровья петербуржцев, которые располагались на нижних ярусах социальной пирамиды, было заметно хуже по сравнению с теми, кто занимал ее верхние ярусы. Эти неравенства менялись с течением времени — в одни периоды они были выражены более отчетливо, а в другие — менее рельефно. В одной временной точке они были связаны с дифференциацией по доходам, а в другой — с различиями между социальными слоями по образованию. Так, на фоне умеренных образовательных и доходных различий, зафиксированных в начале 90-х годов, к концу этого десятилетия, когда стали очевидными негативные последствия преобразований, проявившиеся в значительном снижении уровня жизни, появились резкие расхождения в здоровье петербуржцев, отражающие рост экономических неравенств. Хотя в 1998 г. образовательные неравенства были сглажены, в дальнейшем, несмотря на экономический подъем и выравнивание дифференциации здоровья по доходам, они снова стали проявляться и к 2006 г. существенно превосходили уровень 1992 года. Эти факты получены при простом сопоставлении регрессионных показателей, характеризующих неравенства в здоровье в трех изучавшихся временных срезах. Этот анализ позволяет говорить о возможной направленности трендов, но не дает строгого обоснования предполагаемым тенденциям сокращения и расширения неравенств, опирающегося на статистические критерии. Дальнейшие аналитические шаги будут связаны с попыткой продвижения к такому обоснованию.

ИЗМЕНЕНИЯ ОЦЕНОК ЗДОРОВЬЯ: ТРЕНДЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛОЕВ

Начиная углубленное изучение трендов, рассмотрим вопрос о том, как за период времени, охваченный нашими исследованиями, менялись самооценки здоровья в каждой из образовательных и доходных групп. Эта задача вновь решалась с помощью регрессионного анализа (logistic regression). Зависимая переменная во всей серии регрессионных уравнений — все тот же, как и в предыдущем разделе, дихотомический признак, отделяющий респондентов с плохим здоровьем от тех, у кого оно было удовлетворительным или хорошим. Как и прежде, осуществляется контроль за переменными возраста и пола. Показатели, по которым мы будем судить о наличии или отсутствии изменений в выраженности «нездоровья», — статистики Exp (B) и соответствующие им доверительные интервалы для различных временных точек, сопоставляемых попарно.

Результаты, отображающие все интересующие нас здесь зависимости, сведены в таблицу 5. Как показывают данные, приведенные в левой половине этой таблицы, единственная образовательная группа, в которой уровень воспринимаемого здоровья претерпел существенное изменение за изучавшийся период, — это петербуржцы, имеющие высшее образование. Если в течение 90-х годов значимых перемен в здоровье представителей этой страты не происходило, то к 2006 г. их самочувствие заметно изменилось в лучшую сторону. Здоровье петербуржцев, не имеющих среднего образования, как и тех, кто получил среднее общее или среднее специальное образование, менялось мало — все приведенные в таблице показатели для представителей этих категорий статистически не значимы. А если оно и менялось в последний период, то, судя по значениям всех соответствующих коэффициентов (больше единицы), сдвиги также были в позитивном направлении.

Анализ изменений здоровья у представителей различных доходных слоев петербургского населения выявляет принципиально иную картину, отображенную в правой половине таблице 5. На вершине доходной шкалы (четвертый квартиль), самооценки здоровья оставались в течение всего периода в целом стабильными, о чем свидетельствуют статистически не значимые коэффициенты Exp (B), а у менее обеспеченных горожан они определенно менялись в последние годы в сторону улучшения. Так, в категории граждан с самыми низки- ми доходами (1-й квартиль) доля лиц с плохим здоровьем, немного выросшая между первым и вторым опросами, в последующий период 1998 — 2006 гг. существенно уменьшилась. Эта доля стала меньше не только по сравнению с тем, какой она была в 1998 г., но и в сопоставлении с началом 90-х гг.

Сходным образом менялось и самочувствие людей, отнесенных по уровню доходов ко второму квартилю. После некоторого его ухудшения в период экономического спада последовало значимое улучшение — в 2006 г. по сравнению с 1998 г. эти люди уже заметно выше оценивали свое здоровье. Несмотря на то, что у лиц, составляющих третий квартиль, здоровье в последние годы не изменилось, как и у наиболее обеспеченных из наших респондентов, оно все же стало явно лучше относительно 1992 года. Хотя в верхних стратах доходной иерархии отчетливого изменения здоровья в посткризисный период, подтвержденного статистическими критериями, не наблюдалось, определенные сдвиги все же имели место, и сдвиги эти были к лучшему (значения коэффициентов > 1).

В описанных тенденциях, выявленных при анализе изменений здоровья в доходных группах, нет ничего неожиданного. Известно, что здоровье связано с доходом нелинейной зависимостью — начиная с определенного уровня, дальнейшее повышение дохода сопровождается все меньшим его приростом (Preston 1975; Rodgers 1979; Gravelle 1999). В соответствии с этой закономерностью рост благосостояния петербуржцев, обусловленный экономическим подъемом последних лет, должен был сильнее повлиять на самочувствие менее обеспеченных слоев населения, что проведенный нами анализ как раз и выявил.

Таким образом, анализ трендов, характеризующих изменения в восприятии петербуржцами из разных социальных слоев своего здоровья, показывает, что заметные перемены стали происходить в период экономического роста — между 1998 и 2006 годом. Если в течение 90-х гг. в связи с резким снижением уровня жизни благоприятных тенденций не наблюдалось и даже произошло некоторое ухудшение самочувствия людей, то в последующие годы наметились сдвиги к лучшему — в одних слоях с меньшей определенностью, а в других — достаточно отчетливо. К 2006 г. здоровье заметно улучшилось у представителей наиболее образованной страты Петербурга — лиц с высшим образованием, а также у тех, чьи доходы были ниже среднего уровня.

Таблица 5. Тренды оценок «плохое здоровье» в СПб 1992 — 2006: изменения в слоях, выделенных по образованию и доходу

(Logistic regression, при контроле за переменными возраста и пола)

|

ОБРАЗОВАНИЕ |

Exp (B) |

CI |

ДОХОД |

Exp (B) |

CI |

|

Ниже среднего (N=102) |

1-й квартиль (N=530) |

||||

|

1992 / 2006 |

1.29 |

0.29 — 5.75 |

1992 / 2006 |

2.12 |

1.14 — 3.93 |

|

1998 / 2006 |

3.37 |

0.66 — 17.36 |

1998 / 2006 |

2.07 |

1.08 — 3.96 |

|

1998 / 1992 |

2.62 |

0.92 — 7.49 |

1998 / 1992 |

0.98 |

0.62 — 1.56 |

|

Среднее (N=597) |

2-й квартиль (N=482) |

||||

|

1992 / 2006 |

1.63 |

0.90 — 2.95 |

1992 / 2006 |

1.57 |

0.81 — 3.04 |

|

1998 / 2006 |

1.14 |

0.60 — 2.18 |

1998 / 2006 |

2.68 |

1.32 — 5.43 |

|

1998 / 1992 |

0.70 |

0.41 — 1.20 |

1998 / 1992 |

1.71 |

0.99 — 2.94 |

|

Среднее спец. (N=575) |

3-й квартиль (N=527) |

||||

|

1992 / 2006 |

1.30 |

0.75 — 2.26 |

1992 / 2006 |

2.01 |

1.03 — 3.92 |

|

1998 / 2006 |

1.14 |

0.63 — 2.07 |

1998 / 2006 |

1.23 |

0.58 — 2.63 |

|

1998 / 1992 |

0.88 |

0.53 — 1.46 |

1998 / 1992 |

0.61 |

0.34 — 1.12 |

|

Высшее (N=884) |

4-й квартиль (N=504) |

||||

|

1992 / 2006 |

2.75 |

1.49 — 5.07 |

1992 / 2006 |

1.42 |

0.61 — 3.29 |

|

1998 / 2006 |

3.00 |

1.59 — 5.65 |

1998 / 2006 |

1.11 |

0.46 — 2.71 |

|

1998 / 1992 |

1.09 |

0.70 — 1.70 |

1998 / 1992 |

0.79 |

0.39 — 1.58 |

Время проведения опроса : референтная категория — «знаменатель» в соотношении Год 1 / Год 2 (Contrast — indicator). CI — 95% доверительный интервал. Серый цвет — статистически значимые различия.

СОЦИАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА ВЗДОРОВЬЕ:

ТЕНДЕНЦИИ 1992 — 2006 гг.

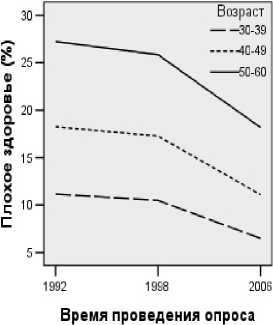

Тенденция к укреплению здоровья за период с 1998 г. по 2006 г., с большей определенностью проявившаяся на одних ярусах социально-экономической стратификации и с меньшей отчетливостью — на других ее ярусах, позволяет говорить и об общем улучшении самочувствия жителей Петербурга в эти годы. Наглядным подтверждением этого тезиса может служить рисунок 6. На этом рисунке хорошо видно, что к 2006 г. доля респондентов с плохим здоровьем в любом демографическом срезе го- родского населения, выделенном по признакам возрас- та и пола, уменьшилась по сравнению с предшествующими замерами.

Более строгим доказательством важной независимой роли фактора времени в формировании здоровья жителей Петербурга и позитивных изменений в последние годы служат результаты множественной регрессии, отраженные в таблице 6. Соотношение вероятностей плохого и неплохого здоровья определяется в этой регрессии в зависимости от демографических (пол и возраст), социально-структурных (образование и доход) факторов и переменной, фиксирующей время проведения опроса. Включение в уравнение обеих структурных пере- менных позволит дополнительно проверить предположение о том, что дифференциации самочувствия по образованию и доходу отражают разные аспекты соци- ального неравенства.

(а)

Рисунок 6. Самооценки здоровья в СПб: тенденции по (а) возрасту и (б) полу

(б)

Каждая из независимых переменных, согласно таблице 6, — это важный самостоятельный фактор, влияющий на восприятие респондентами своего здоровья. Женщины действительно воспринимают его, как отме- чалось ранее, критичнее, чем мужчины. С возрастом здоровье становится, естественно, хуже. При прочих равных условиях самочувствие у представителей наименее образованной страты очень сильно отличается в худшую сторону от того, как его оценивают в верхней образовательной страте. С понижением дохода состояние здоровья становится все хуже и хуже в каждом последующем слое по отношению к самым обеспеченным горожанам. Все это лишний раз подтверждает уже известные нам особенности социальных различий в здоровье петербуржцев. Что же касается временного фактора, 2006 г. по интересующему нас показателю существенным образом отличается от 1992 г. и 1998 г.: как и следовало ожидать, ориентируясь на рисунок 6, состояние здоровья наших респондентов в последние годы заметно улучшилось.

Т аблица 6. Дифференциация самооценок здоровья в СПб: основные факторы (Logistic regression)

|

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ |

Exp (B) |

CI |

|

Пол (Ж) |

2.31 |

1.76 — 3.04 |

|

Возраст: |

||

|

30-39 лет |

0.36 |

0.25 — 0.50 |

|

40-49 лет |

0.61 |

0.45 — 0.81 |

|

Образование: |

||

|

Ниже среднего |

4.45 |

2.66 — 7.43 |

|

Среднее |

1.31 |

0.95 — 1.81 |

|

Среднее специальное |

1.31 |

0.96 — 1.78 |

|

Душевой доход: |

||

|

1-й квартиль (нижний) |

2.96 |

2.02 — 4.33 |

|

2-й квартиль |

2.41 |

1.63 — 3.58 |

|

3-й квартиль |

1.63 |

1.09 — 2.43 |

|

Год исследования |

||

|

1992 г. |

1.72 |

1.22 — 2.43 |

|

1998 г. |

1.76 |

1.22 — 2.55 |

|

Константа |

0.05 |

|

|

Nagelkerke R Square |

0.15 |

|

Зависимая переменная : «очень хорошее»+«хорошее»+«удовлетво рительное» здоровье = 0, «плохое»+ «очень плохое» здоровье = 1. Референтные категории независимых переменных : пол — мужской; возраст — 50-60 лет; образование — высшее; доход — 4-й (верхний) квартиль; год исследования — 2006 (Contrast — indicator). CI — 95% доверительный интервал. N = 2037. Серый цвет — статистически значимые различия.

Весь предшествующий анализ показывает, что, с одной стороны, к 2006 г. наметились положительные сдвиги в самооценках здоровья, а, с другой стороны, есть основания предполагать, что социальные неравенства при этом не только не исчезли, но и увеличились в связи с нарастанием образовательных различий в здоровье. Возможная причина этого рассогласования трендов — неодинаковые скорости изменений в лучшую сторону в разных социальных стратах. Теперь нам предстоит проверить это предположение.

С этой целью мы вновь обратимся к регрессионному анализу, рассматривая в качестве зависимой переменной все тот же, как прежде, дихотомический признак состояния здоровья, а в ряду детерминирующих факторов — не только контрольные демографические переменные, время проведения исследования и ту или другую социально-структурную переменную, но и интеракцию «образование на время» или «доход на время». Поскольку в предыдущем разделе мы установили, что существенные изменения в позитивном направлении произошли в группе респондентов с высшим образованием (в остальных образовательных категориях мало что менялось) и в том сегменте, в который попали люди с доходами ниже среднего уровня (в верхних доходных стратах мнения о здоровье оставались стабильными), в регрессионное уравнение с интеракциями включались дихотомические социальные переменные. Лица с высшим образованием противопоставлялись респондентам с любым другим его уровнем, а люди, отнесенные к двум верхним доходным квартилям, — тем, кто попал в один или другой из нижних квартилей.

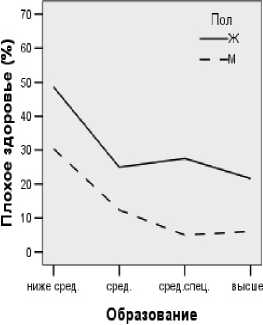

Регрессионные коэффициенты для интересующих нас интеракций приведены в таблице 7. Они позволяют оценить статистическую обоснованность тенденций сокращения и расширения социальных неравенств в здоровье, представленных на рисунке 7.

Таблица 7. Социальные неравенства в здоровье: тренды в СПб 1992 -2006

(Logistic regression, интеракции факторов образования и дохода с временной переменной)

|

Интеракция образование * время |

Exp (B) |

CI |

|

Ниже высшего / Высшее: 1992 / 2006 |

0.57 |

0.28 — 1.17 |

|

Ниже высшего / Высшее: 1998 / 2006 |

0.45 |

0.21 — 0.96 |

|

Ниже высшего / Высшее: 1998 / 1992 |

0.79 |

0.45 — 1.37 |

|

Интеракция доход * время |

Exp (B) |

CI |

|

1+2 / 3+4 квартили: 1992 / 2006 |

1.09 |

0.55 — 2.18 |

|

1+2 / 3+4 квартили: 1998 / 2006 |

2.08 |

0.99 — 4.38 |

|

1+2 / 3+4 квартили: 1998 / 1992 |

1.90 |

1.07 — 3.37 |

Зависимая переменная: «очень хорошее»+«хорошее»+«удовлет ворительное» здоровье = 0, «плохое»+ «очень плохое» здоровье = 1. Референтные категории — «знаменатель» в выражениях Переменная 1 / Переменная 2 (Contrast — indicator). Независимые переменные в уравнении, включающем интеракцию образование * время, — пол, возраст, образование (дихотомия), время проведения исследования (N=2158). А в уравнении с интеракцией доход * время — это пол, возраст, доход (дихотомия) и время проведения исследования (N=2043). Серый цвет — статистически значимые различия.

Рисунок 7. Неравенства в здоровье в СПб: тренды по образованию и доходу

В 90-е годы, как можно было бы заключить, рассматривая рисунок 7 (картинка сверху), различия в здоровье по образованию немного сокращались, однако статистика это впечатление не подтверждает. Зато она совершенно определенно указывает на неслучайный характер того, что происходило с этими различиями между 1998 г. и 2006 г. На фоне общего улучшения здоровья петербуржцев с разным уровнем образования, в наиболее образованной страте это улучшение было выражено намного отчетливее, чем в других категориях. В результате к 2006 г. образовательные неравенства возросли.

Принципиально иные тренды наблюдаются при использовании в качестве индикатора социальной позиции дихотомического признака дохода (рисунок 7, картинка снизу). На протяжении кризисного десятилетия реформ неравенства в здоровье малообеспеченных и хорошо обеспеченных в материальном отношении слоев нарастали. О том, что такое расхождение действительно происходило, свидетельствует статистически значимый регрессионный коэффициент для интеракции доход на время при сопоставлении 1992 и 1998 годов. В дальнейшем, при повышении общего благосостояния населения доходные неравенства начинают сокращаться, достигнув к 2006 г. уровня, существовавшего в 1992 году. Эта тенденция, также подкрепленная результатами регрессионного анализа, была связана с отчетливым улучшением здоровья в последние годы в нижних доходных стратах при гораздо более скромном снижении показателя «нездоровья» в верхних слоях.

Итак, полученные факты подтверждают предположение о двух разнонаправленных тенденциях пост кризисной динамики состояния здоровья населения Санкт-Петербурга, одна из которых свидетельствует о переменах в благоприятном направлении, выразившихся в общем улучшении самочувствия людей и уменьшении доходных различий, а другая — неблагоприятная — состоит в увеличении разрыва между людьми с низким и высоким уровнем образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая работа посвящена одной из недостаточно изученных проблем в области исследований здоровья российского населения — выраженности социальных неравенств и тенденций их изменения в постсоветский период. Объектом изучения выступает население одного из субъектов РФ — Санкт-Петербурга. Эмпирическую базу исследования составляют данные репрезентативных массовых опросов жителей этого города в возрастном интервале 30-60 лет, проведенные в 1992, 1998 и 2006 годах. О состоянии здоровья петербуржцев мы судили по их самооценкам, сосредоточив внимание на изучении тех людей, которые считали его плохим. Задача исследования состояла в том, чтобы описать социальные неравенства в здоровье, используя два индикатора социальной позиции — образование и душевой доход, в этих трех временных срезах, соотносимых с основными этапами общественных преобразований в нашей стране, и проследить, как они менялись за период, охваченный нашими опросами. Измерение этих неравенств производилось с помощью различных показателей, широко применяемых в современной социологии здоровья, как простых, отражающих распределения «нездоровья» по социальным категориям и соотношения долей лиц с плохим самочувствием в полярных образовательных и доходных стратах, так и более сложных, получаемых с помощью регрессионного анализа, включая такой известный показатель, как относительный индекс неравенства (Relative Index of Inequality).

Исследование показало, что на протяжении всего постсоветского периода в Санкт-Петербурге существовали отчетливые социальные неравенства в здоровье. Са- мочувствие людей, занимающих разные позиции в социально-экономической стратификации, отражающей расслоение участников опросов по образованию и доходу, заметно различалось, причем такие различия сохранялись и при контроле основных демографических факторов — возраста и пола. Состояние здоровья петербуржцев, отнесенных к нижним слоям этой стратификации, было заметно хуже по сравнению с теми, кто занимал ее верхние ярусы.