Социальные патологии в детско-подростковом возрасте (на примере исследований суицидального поведения)

Автор: Морев Михаил Владимирович, Шматова Юлия Евгеньевна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Качество человеческого потенциала

Статья в выпуске: 10 (20), 2014 года.

Бесплатный доступ

Социальные патологии в детско-подростковом возрасте, а особенно самоубийства негативно сказываются на формировании трудового и человеческого потенциала. Важное значение приобретает предотвратимость вызываемых ими социально-экономических и демографических потерь. Российская Федерация является одной из стран, имеющих повышенный уровень распространения социальных патологий, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. На сегодняшний день наша страна занимает первое место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков и возглавляет список европейских стран с максимальным уровнем смертности от насильственных причин среди молодежи в возрасте от 10 до 29 лет. Уровень виктимизации среди несовершеннолетних снижается меньшими темпами, чем среди взрослого населения. Неуклонно растет численность российских детей и подростков, состоящих на учете по поводу тяжелых психических расстройств. Вклад убийств и самоубийств в общую структуру смертности населения весьма значителен (четверть всех смертей от внешних причин). В статье представлены результаты оценки социально-экономического ущерба вследствие смертности от некоторых социальных патологий в 2013 году в Вологодской области. Потери от смертности вследствие самоубийств составили в денежном эквиваленте около 2 млрд рублей, или 0,6% валового регионального продукта (ВРП), от убийств - 1,25 млрд рублей, или 0,4% ВРП, от алкоголя - 3 млрд рублей, или 0,9% ВРП. Подавляющая доля потерь приходится на мужчин. При самоубийствах максимальное количество потерянных лет продуктивной жизни приходится на молодой возраст (треть всех потерь от самоубийств). Оценка демографического ущерба показала, что потери ожидаемой продолжительности жизни вследствие смертности от суицидов, убийств и причин, связанных с употреблением алкоголя, составляют 1,3 года. При этом пик демографического ущерба приходится на возрастную группу до 19 лет. Масштабы и вышеприведенные показатели распространения социальных патологий, прежде всего, суицидов, позволяют ставить вопрос об угрозе подрастающему поколению РФ и необходимости принятия мер по предотвращению этого явления.

Социальные патологии, детско-подростковый возраст, суициды, убийства, алкоголь, психические расстройства, экономический ущерб, демографические потери

Короткий адрес: https://sciup.org/14746250

IDR: 14746250

Текст научной статьи Социальные патологии в детско-подростковом возрасте (на примере исследований суицидального поведения)

Социальные патологии в детско-подростковом возрасте, а особенно самоубийства негативно сказываются на формировании трудового и человеческого потенциала. Важное значение приобретает предотвратимость вызываемых ими социально-экономических и демографических потерь.

Российская Федерация является одной из стран, имеющих повышенный уровень распространения социальных патологий, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. На сегодняшний день наша страна занимает первое место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков и возглавляет список европейских стран с максимальным уровнем смертности от насильственных причин среди молодежи в возрасте от 10 до 29 лет. Уровень виктимизации среди несовершеннолетних снижается меньшими темпами, чем среди взрослого населения. Неуклонно растет численность российских детей и подростков, состоящих на учете по поводу тяжелых психических расстройств. Вклад убийств и самоубийств в общую структуру смертности населения весьма значителен (четверть всех смертей от внешних причин).

В статье представлены результаты оценки социально-экономического ущерба вследствие смертности от некоторых социальных патологий в 2013 году в Вологодской области. Потери от смертности вследствие самоубийств составили в денежном эквиваленте около 2 млрд рублей, или 0,6% валового регионального продукта (ВРП), от убийств –

1,25 млрд рублей, или 0,4% ВРП, от алкоголя – 3 млрд рублей, или 0,9% ВРП. Подавляющая доля потерь приходится на мужчин. При самоубийствах максимальное количество потерянных лет продуктивной жизни приходится на молодой возраст (треть всех потерь от самоубийств).

Оценка демографического ущерба показала, что потери ожидаемой продолжительности жизни вследствие смертности от суицидов, убийств и причин, связанных с употреблением алкоголя, составляют 1,3 года. При этом пик демографического ущерба приходится на возрастную группу до 19 лет.

Масштабы и вышеприведенные показатели распространения социальных патологий, прежде всего, суицидов, позволяют ставить вопрос об угрозе подрастающему поколению РФ и необходимости принятия мер по предотвращению этого явления.

Социальные патологии, детско-подростковый возраст, суициды, убийства, алкоголь, психические расстройства, экономический ущерб, демографические потери.

Актуальность изучения особенностей и факторов распространения социальных патологий связана с четырьмя обстоятельствами:

-

- во-первых, уровень их распространения является индикатором общественного развития, поскольку отражает состояние проблемы социальной дезадаптации населения;

-

- во-вторых, социальные патологии распространены преимущественно среди людей трудоспособного возраста, что негативно отражается на формировании человеческого и трудового потенциала, несет в себе угрозу национальной безопасности;

-

- в-третьих, смертность от социальных патологий имеет предотвратимый характер, что актуализирует вопрос об эффективности государственного управления в отношении обеспечения адаптации и самореализации детей в социуме;

-

- в-четвертых, Российская Федерация является одной из стран, имеющих повышенный уровень распространения социальных патологий, особенно среди мужчин трудоспособного возраста.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Россия находится в числе стран-лидеров по уровню смертности от социальных патологий (табл. 1).

В отношении детей и подростков вышеперечисленные факторы актуальности являются особенно значимыми в связи с тем, что представители данной возрастной категории составляют основу человеческого потенциала. Поэтому заболеваемость и смертность вследствие социальных патологий именно среди детей и подростков имеют масштабные последствия, прежде всего, экономического и демографического характера.

На сегодняшний день Россия занимает 1-е место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков. За последние годы количество детских суицидов и попыток самоубийств увеличилось на 35 – 37%. Всего же в период с 1990 по 2010 год в России было зарегистрировано около 800 тыс. детских и подростковых самоубийств [8].

Наибольшая частота суицида наблюдается у подростков и молодежи в возрастном диапазоне 15 – 35 лет. У этой категории на одно самоубийство приходится до 200 нереализованных суицидальных попыток. Официальная статистика фиксирует явные случаи суицидов. В действительности масштабы подростковых самоубийств в России могут быть гораздо выше в силу ряда субъективных и объективных факто-

Таблица 1. Динамика социальных патологий в России по данным ВОЗ

|

Показатель (на 100 тыс. чел. нас.) |

1990 г. |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

2011 г. |

|

Смертность от убийств |

14,1 (1)* |

30,9 (1) |

27,6 (1) |

23,7 (1) |

12,3 (1) |

11,7 (1) |

|

Смертность от самоубийств |

27,0 (6) |

41,6 (2) |

37,8 (2) |

29,8 (2) |

21,4 (3) |

21,8 (1) |

|

Заболеваемость психическими расстройствами |

268,1 (4) |

332,8 (9) |

375,3 (10) |

386,2 (9) |

349,8 (7) |

335,9 (7) |

|

Смертность от психических расстройств, болезней нервной системы и органов чувств |

10 (26) |

22,4 (17) |

15,1 (17) |

16,7 (20) |

16,2 (19) |

- |

|

Заболеваемость алкогольными психозами |

9,7 (3) |

49,4 (5) |

42,5 (5) |

51,8 (5) |

33,2 (5) |

30,5 (4) |

*В скобках указано место Российской Федерации среди 47 стран ЕС, предоставляющих данные для ВОЗ. Источник: База данных ВОЗ «Здоровье для всех».

ров, приводящих к недоучету потерь, обусловленных подростковыми самоубийствами [4].

Часто суицидальные действия подростков носят демонстративный характер, осуществляются в виде своеобразного «суицидального шантажа». Установлено, что лишь у 10% подростков в случае самоубийства имеется истинное желание покончить собой, в остальных 90% – это «крик о помощи». Поэтому помощь данной категории лиц в решении возникающих психологических проблем, межличностных конфликтов и противоречий является наиболее эффективной мерой профилактики суицидов.

Неуклонно растет в России численность подростков 15 – 17 лет, состоящих на учете по поводу тяжелых психических расстройств (шизофрения, шизо-аффектные психозы, шизотипические расстройства и аффективные психозы). С 2000 года она выросла на 45% (с 50,8 до 73,3 случая на 100 тыс. подростков) [3, c. 147]. Данный показатель среди детей от 0 до 14 лет также увеличился на 20% (с 12,7 до 15,2 случая на 100 тыс. детей соответственно [3, с. 131]).

Что касается распространения среди подростков 15 – 17 лет психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, то стоит отметить следующую тенденцию. Если в начале 1990-х годов наиболее острой была проблема токсикомании, во второй половине 1990-х – нача- ле 2000-х годов – проблема быстрого роста наркомании, то в 2000-е годы на первый план стала выходить, как и для взрослого населения, проблема алкоголизма [12]. Зарегистрированная заболеваемость наркоманией достигла пика в 2000 году, когда под наблюдение было взято 6122 подростка (82 в расчете на 100 тысяч человек данного возраста), на учете в лечебнопрофилактических учреждениях к концу года состояло 9062 подростка (121 на 100 тыс. подростков), а на профилактическом учете – еще 16 тысяч (218 на 100 тысяч). Заболеваемость подростков наркоманией резко снизилась к 2003 году, а затем продолжала снижаться умеренными темпами. В 2012 году под наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании было взято лишь 143 подростка (3,4 в расчете на 100 тысяч человек в возрасте 15 – 17 лет), на конец года в лечебнопрофилактических учреждениях состояло на учете 284 подростка (6,9). Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, регистрируются и у детей в возрасте до 14 лет. В 2000 году под наблюдение было взято 216 детей. Начиная с 2010 года их число составляет в среднем 7 – 8 детей в год [3]. В 2012 году на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом «наркомания» состояло 13 детей до 14 лет. Кроме того, 427 детей состояло на профилактическом учете в связи с употреблением наркотических средств с вредными последствиями.

Тенденция омоложения наркозави-симых лиц является особо опасной, так как угрожает молодежи как уникальной социально-демографической группе, выступающей носителем творческого и трудового потенциала, необходимого для развития инновационной экономики [7].

По результатам социологического опроса, проведенного Левада-Центром в 2013 году среди всего населения Российской Федерации, доля молодых людей, которые заявили, что никогда не пробовали наркотические вещества, в среднем по России составляет 95% [5, с. 77]. Согласно опросу, проведенному ИСЭРТ РАН в 2014 году, значение этого показателя составляет 82% [2]. Проблема наркомании более характерна для жителей крупных городов региона: в городах Вологде и Череповце доля употребляющих наркотические вещества составляет 11%, в районах области – 9%.

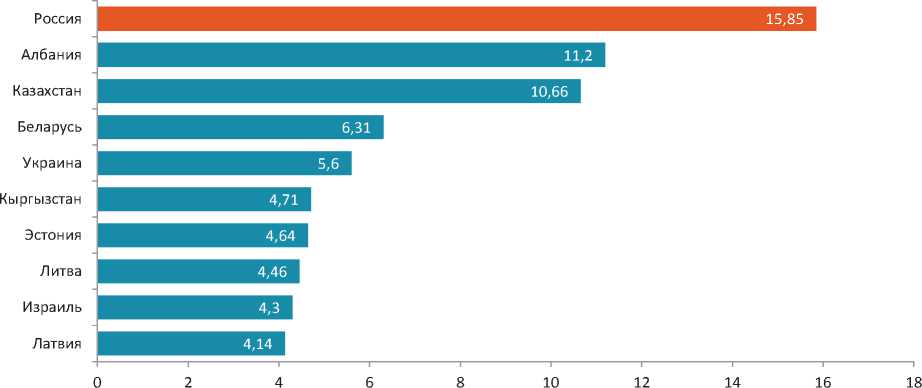

Российская Федерация возглавляет также список европейских стран с максимальным уровнем смертности от насильственных причин среди молодежи в возрасте от 10 до 29 лет (рис. 1). По данным ВОЗ ежедневно в Европе в результате насилия погибают примерно 40 моло- дых людей в возрасте от 10 до 29 лет, или более 15 тыс. человек в год [13]. Насилие является третьей по значению причиной смертности в этой возрастной группе. Для сравнения, в странах Западной Европы уровень смертности лиц в возрасте от 10 до 29 лет несоизмеримо меньше (например, в Германии, Австрии – по 0,5 случаев на 100 тыс. чел. населения).

На территории Российской Федерации с 2000 по 2013 год число лиц несовершеннолетнего возраста (до 17 лет включительно), ставших жертвами преступления, уменьшилось на 15% – со 104,1 до 89 тыс. человек. За этот же период среди остальной части населения данный показатель снизился на четверть – с 1991,4 до 1477,9 тыс. чел. Таким образом, уровень виктимизации среди несовершеннолетних снижается меньшими темпами, чем среди взрослого населения.

Безусловно, позитивным моментом является тот факт, что численность несовершеннолетних, совершивших преступления, по данным министерства внутренних дел, последние годы уменьшается (со 108 тыс. в 2008 году до 61 тыс. в 2013 году) [9].

Рис. 1. Государства с наиболее высоким уровнем смертности от насильственных причин среди лиц в возрасте от 10 до 29 лет в Европе, число умерших на 100 тыс. чел. населения

Источник: Доклад о предотвращении насилия и преступности среди молодежи Европейского регионального бюро ВОЗ, 2010 г. [13].

Однако настораживает, что более половины из осужденных в течение периода 1990 – 2012 гг. относятся к возрастной группе от 14 до 30 лет [3]. То есть около 300 тыс. подростков и молодых людей ежегодно оказываются выключенными из жизни общества, а после освобождения попадают в группу риска совершения повторного преступления вследствие социальной дезадаптации, приобретения опыта поведения и общения криминального характера, а также взаимодействия с соответствующей социальной средой.

В 2013 году в воспитательных колониях для несовершеннолетних находилось 2 тысячи детей от 14 до 18 лет, 95% из которых – юноши, 60% – в возрасте 16 – 18 лет [6]. Еще 1600 подростков находились в СИЗО.

Анализируя распространение социальных патологий среди детей и подростков в России, можно отметить, что, несмотря на некоторые позитивные тенденции (медленное снижение числа несовершеннолетних преступников и сокращение темпов наркотизации), ситуация вызывает тревогу, и в первую очередь в связи с самоубийствами в детской среде. Остановимся на этом более подробно.

Динамика смертности от самоубийств является наиболее репрезентативным индикатором, отражающим уровень социальной адаптации. Именно поэтому проблема суицидального поведения являлась центральной в трудах классиков зарубежной и отечественной социологии (Э. Дюркгейм, П. Сорокин). «Главная общая причина роста самоубийств, – как отмечал П. Сорокин, – это рост одиночества личности, ее оторванность от общества, в свою очередь представляющая результат нашего беспорядочно организованного общества. На этой-то общей почве и развивается самоубийство. Ей мы обязаны тем, что достаточно малейшей неудачи, чтобы человек свел счеты с жизнью» [10].

Репрезентативность суицидального поведения как индикатора психологического состояния общества обусловлена с одной стороны тем, что попытка суицида вызывается не одним, а целым комплексом факторов (современная концепция суицидов рассматривает их как следствие социально-психологической дезадаптации (или кризиса) личности в условиях переживаемых ею микроконфликтов). С другой стороны, суицид в большинстве случаев совершается психически здоровыми людьми, то есть данный индикатор показывает ухудшение психологического климата в обществе в целом и не относится только к категории лиц, страдающих психопатологией. Последствия суицидальных попыток носят одномоментный характер, они зависят непосредственно от воли и деструктивной активности человека на данный момент времени в отличие, например, от смертности в результате потребления алкоголя, наркотиков или табачной продукции. Это также обусловливает репрезентативность самоубийства как одного из наиболее ярких индикаторов социального здоровья, под которым мы понимаем способность каждого конкретного члена общества адаптироваться к социуму, причем не только «уживаться» с ним, но и реализовывать свой потенциал, свои потребности, достигать своих целей и, таким образом, изменять социальную реальность.

Смертность от суицидов в России составила, по данным ВОЗ, в 2013 году 19,5 случая на 100 тыс. чел. населения (14-е место в мире), при этом среди мужчин – 35,1 случая (8-е место в мире), среди женщин – 6,2 случая в России (47-е место в мире) [14], а среди детей, как мы уже упоминали, – 1-е место.

Вклад убийств и самоубийств в общую структуру смертности населения весьма значителен. На долю этих причин приходится четверть всех смертей, от- носящихся к классу «Несчастные случаи, травмы и отравления», который по распространенности устойчиво занимает третье место, уступая только смертности от болезней системы кровообращения и новообразований (табл. 2). Как уже отмечалось, сверхвысокий уровень смертности от внешних причин является не только особенностью российской смертности, но и проблемой, влекущей за собой существенные социально-экономические и демографические последствия.

В 2013 году уровень самоубийств в Вологодской области уменьшился во всех возрастных категориях населения (табл. 3).

Следует отметить, что в группе 10 – 19 лет снижение идет наименьшими темпами. Это можно объяснить тем, что представи- тели данных категорий (в первую очередь дети и подростки) имеют повышенный уровень лабильности психики и одновременно не обладают жизненным опытом, достаточным для конструктивного реагирования на психотравмирующие ситуации, что повышает риск совершения суицида. Только в 2013 году наблюдается значительное улучшение данного показателя.

Таким образом, мы видим, что проблема суицидального поведения актуальна для всего российского общества. В отношении детей и подростков степень этой актуальности имеет особенно высокое значение. Причина в том, что самоубийства среди детей и подростков несут в себе комплекс угроз, важнейшими из которых мы считаем следующие:

Таблица 2. Структура смертности населения Российской Федерации в 2013 году

|

Класс причин смертности |

Число случаев |

||

|

умерло чел. |

на 100 тыс. чел. нас. |

% от всех причин смертности |

|

|

Структура общей смертности |

|||

|

Все причины |

1871809 |

1306,2 |

100 |

|

Болезни системы кровообращения |

1001799 |

699,1 |

53,5 |

|

Новообразования |

291775 |

203,6 |

15,6 |

|

Внешние причины |

185353 |

129,3 |

9,9 |

|

Болезни органов пищеварения |

88431 |

61,7 |

4,7 |

|

Болезни органов дыхания |

74268 |

51,7 |

4,0 |

|

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни |

31808 |

22,2 |

1,7 |

|

Структура смертности от внешних причин воздействия |

|||

|

Причины смертности |

Число случаев |

||

|

умерло чел. |

на 100 тыс. чел. нас. |

% от внешних причин смертности |

|

|

Внешние причины |

185353 |

129,3 |

100 |

|

Самоубийства |

28779 |

20,1 |

15,5 |

|

Все виды транспортных несчастных случаев |

20500 |

14,3 |

11,1 |

|

Убийства |

14427 |

10,1 |

7,8 |

|

Случайные отравления алкоголем |

14549 |

10,2 |

7,8 |

|

* Ранжировано по значению показателя в %. Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики на сайте gks.ru. |

|||

Таблица 3. Возрастная структура смертности населения Вологодской области от самоубийств*, умерших на 100 тыс. чел. населения данной возрастной группы

|

Возрастная группа |

1998 г. |

1999 г. |

2000 г. |

2002 г. |

2004 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2013 г. |

2013 г. к 1998 г., % |

|

10 – 19 лет (с 1998 по 2000 гг. – 0 – 19 лет) |

6,7 |

6,3 |

8,8 |

15,2 |

12,8 |

8,8 |

11,9 |

7,2 |

7,0 |

9,7 |

4,5 |

67,2 |

|

20 – 39 лет |

59,8 |

68,4 |

61,0 |

57,0 |

55,6 |

43,2 |

37,5 |

25,3 |

33,7 |

27,8 |

26,0 |

43,5 |

|

40 – 59 лет |

88,2 |

94,7 |

84,5 |

74,7 |

64,3 |

56,0 |

46,8 |

37,8 |

38,6 |

33,8 |

30,7 |

34,8 |

|

60 и более лет |

54,8 |

81,0 |

71,4 |

63,0 |

62,0 |

57,8 |

47,3 |

36,7 |

45,3 |

38,1 |

29,7 |

54,1 |

* Источник: База данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.gks.ru

-

1. Социально-психологическая угроза. Социальная дезадаптация по сути – это невозможность индивида приспособиться к условиям социальной реальности, то есть это определенная негативно окрашенная реакция индивида на воздействие социальных условий. В детском возрасте такой реакции вообще не должно быть, поскольку представители данной возрастной группы только познают мир, их взаимодействие с социумом «прикрыто» родительской опекой, семьей. Тот факт, что в детско-подростковом возрасте имеют место проявления социальной дезадаптации, причем находящиеся в такой степени, что выражаются на физическом уровне, на уровне социальных патологий, вызывает особую тревогу относительно будущего молодого поколения и всей страны в целом.

-

2. Экономическая угроза. Чем раньше возраст смерти от самоубийства, тем больше потери того вклада, который человек мог бы внести в развитие человеческого и трудового потенциала территории. Нами была произведена оценка экономического ущерба от преждевременной смертности вследствие различных причин, характеризующих социальное здоровье [15], в т. ч. и некоторых форм деструктивного и аутодеструктивного поведения в Вологодской области в 2013 году.

-

3. Демографическая угроза. Смертность от самоубийств является не только психологической и социально-экономической угрозой, но и влечет демографические потери. Так, согласно нашим расче-там2, потери ожидаемой продолжительности жизни вследствие смертности от суицидов, убийств и причин, связанных с употреблением алкоголя, составляют 1,3 года. При этом пик демографического ущерба приходится на возрастную группу до 19 лет (табл. 6), в случае

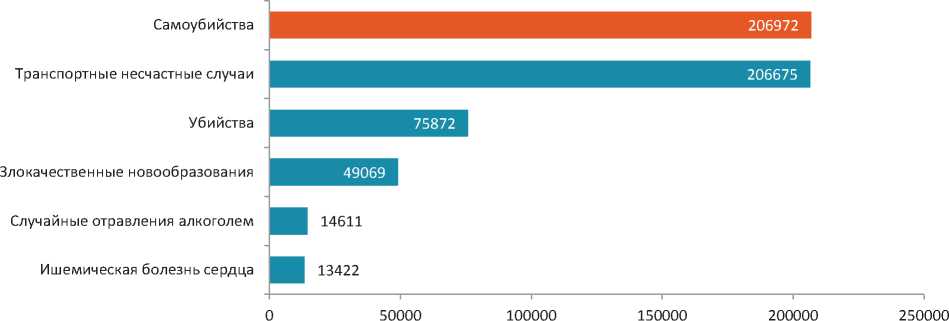

Рис. 2. Потери ПГПЖ в возрастной группе от 15 до 24 лет, лет

Таблица 6. Потери ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) вследствие смертности населения от причин, связанных с ухудшением социального здоровья в 2012 году, лет

Одним из ключевых показателей при расчете стоимости социально-экономических последствий преждевременной смертности выступает стоимость экономического ущерба от потери члена общества, выраженная стандартизованными единицами «Потерянные годы продуктивной жизни (ПГПЖ)» [11]. В качестве меры стоимостного выражения данного ущерба использовался подушевой размер валового регионального продукта (ВРП) Вологодской области, рассчитанный исходя из численности населения, заня- того в экономике в данном году. Это позволило определить размер упущенной выгоды региона вследствие смертности населения, находящегося в трудоспособном возрасте, при допущении, что все оно является экономически активным. По каждому случаю смерти мы определяли количество лет «недожития» до пенсионного возраста (мужчины до 60, а женщины до 55 лет), суммировали все случаи и умножали полученное число недожитых человеко-лет на среднегодовой валовой региональный продукт (ВРП) на одного занятого в экономике. В результате получали упущенный ВРП вследствие смертности от самоубийств.

Общие потери человеко-лет продуктивной жизни от смертности вследствие самоубийств составили в 2013 году 3241 ПГПЖ (табл. 4), в денежном эквиваленте – около 2 млрд рублей, или 0,6% ВРП. Ущерб от убийств был несколько меньше: 2096 ПГПЖ, или 0,4% ВРП.

Злоупотребление спиртными напитками наносит еще более значительный урон трудовому потенциалу региона. Так, в 2013 году смертность вследствие употребления алкоголя повлекла ущерб в размере 3 млрд рублей, что превышает потери вследствие смертности от заболеваний органов пищеварения. Львиная доля потерь от вышеуказанных причин приходится на мужчин, что, несомненно, требует более пристального внимания к данной категории лиц в целях предотвращения аутодеструктивного и деструктивного поведения, особенно среди подростков.

В сравнении с другими причинами смертности при самоубийствах максимальные потери ПГПЖ имеют место в молодом возрасте (20 - 29 лет; табл. 5 ). В целом на данную группу приходится до 37% всех потерь ПГПЖ. Аналогичная ситуация наблюдается только в отношении транспортных несчастных случаев. Наибольшие потери от убийств зафикси-

Таблица 4. Структура бремени вследствие смертности населения Вологодской области в 2013 году от различных групп причин

|

Причина смерти в 2013 году |

Смертность |

ПГПЖ |

Ущерб |

||||||

|

Мужчин, % |

Женщин, % |

Всего случаев |

% к общей смертности |

Мужчин, % |

Женщин, % |

Всего |

млн руб. |

% к ВРП |

|

|

Все причины, в т. ч.: |

81,5 |

18,5 |

4783 |

100,0 |

80,9 |

19,1 |

54684 |

32667,1 |

9,4 |

|

злокачественные новообразования |

72,8 |

27,2 |

691 |

14,4 |

69,9 |

30,1 |

5818 |

3475,6 |

1,0 |

|

сердечно-сосудистые заболевания |

86,1 |

13,9 |

1550 |

32,4 |

86,6 |

13,4 |

13555 |

8097,5 |

2,3 |

|

заболевания органов пищеварения |

97,3 |

2,7 |

258 |

5,4 |

99,0 |

1,0 |

4889 |

2920,6 |

0,8 |

|

алкоголь |

86,3 |

13,7 |

388 |

8,1 |

88,1 |

11,9 |

5109 |

3052,0 |

0,9 |

|

Внешние причины, в т. ч.: |

83,9 |

16,1 |

1327 |

27,7 |

85,6 |

14,4 |

23511 |

14045,0 |

4,0 |

|

суициды |

87,6 |

12,4 |

177 |

3,7 |

89,8 |

10,2 |

3241 |

1936,1 |

0,6 |

|

убийства |

84,3 |

15,7 |

102 |

2,1 |

88,9 |

11,1 |

2096 |

1252,1 |

0,4 |

|

ДТП |

78,7 |

21,3 |

183 |

3,8 |

80,9 |

19,1 |

4119 |

2460,6 |

0,7 |

*Данная группа включает следующие причины смерти: психические расстройства (алкогольные психозы), дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем, алкогольная полиневропатия, алкогольная миопатия, алкогольная кардиомиопатия, алкогольный гастрит, алкогольная болезнь печени, хронический панкреатит алкогольной этиологии, алкогольный синдром у плода, случайное отравление алкоголем, преднамеренное отравление алкоголем, отравление и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями.

Таблица 5. Динамика ПГПЖ в различных возрастных группах населения Российской Федерации

Среди молодежи (возрастная группа от 15 до 24 лет) размер ПГПЖ от самоубийств составляет почти 207 тысяч человеко-лет, что выше, чем потери вследствие всех рассматриваемых причин смертности (рис. 2).

В целом на молодое поколение (до 24 лет) приходится треть всех потерь ПГПЖ от самоубийств. Для сравнения: потери от ишемической болезни сердца составляют 2%, от новообразований – 15%, от алкогольных отравлений – 7%, от транспортных несчастных случаев – 43%. Таким образом, самоубийства несут наибольший социально-экономический ущерб вследствие широкого распространения среди людей молодого возраста.

|

Возраст |

Средняя ОПЖ |

Общая потеря лет вследствие смертности от |

ОПЖ без учета смертности от суицидов, убийств и вследствие употребления алкоголя |

|||

|

суицидов |

убийств |

употребления алкоголя* |

суицидов, убийств и употребления алкоголя |

|||

|

0 – 1 |

70,35 |

0,32 |

0,19 |

0,62 |

1,13 |

71,48 |

|

1 – 4 |

69,7 |

0,32 |

0,19 |

0,62 |

1,13 |

70,83 |

|

5 – 9 |

65,73 |

0,32 |

0,19 |

0,62 |

1,13 |

66,86 |

|

10 – 14 |

60,79 |

0,32 |

0,18 |

0,62 |

1,12 |

61,91 |

|

15 – 19 |

55,86 |

0,32 |

0,18 |

0,62 |

1,12 |

56,98 |

|

20 – 24 |

50,98 |

0,3 |

0,17 |

0,63 |

1,1 |

52,08 |

|

25 – 29 |

46,26 |

0,26 |

0,14 |

0,62 |

1,02 |

47,28 |

|

30 – 34 |

41,6 |

0,23 |

0,11 |

0,6 |

0,94 |

42,54 |

|

35 – 39 |

37,18 |

0,2 |

0,1 |

0,56 |

0,86 |

38,04 |

|

40 – 44 |

33,13 |

0,15 |

0,07 |

0,46 |

0,68 |

33,81 |

|

45 – 49 |

28,87 |

0,12 |

0,05 |

0,36 |

0,53 |

29,4 |

|

50 – 54 |

24,77 |

0,09 |

0,04 |

0,27 |

0,4 |

25,17 |

|

55 – 59 |

21,13 |

0,05 |

0,02 |

0,18 |

0,25 |

21,38 |

|

60 – 64 |

17,88 |

0,02 |

0,01 |

0,1 |

0,13 |

18,01 |

|

65 – 69 |

14,84 |

0,01 |

0 |

0,02 |

0,03 |

14,87 |

|

70 и более |

11,88 |

0 |

0 |

0 |

0 |

11,88 |

*Данная группа включает следующие причины смерти: психические расстройства (алкогольные психозы), дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем, алкогольная полиневропатия, алкогольная миопатия, алкогольная кардиомиопатия, алкогольный гастрит, алкогольная болезнь печени, хронический панкреатит алкогольной этиологии, алкогольный синдром у плода, случайное отравление алкоголем, преднамеренное отравление алкоголем, отравление и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями.

смертности от спиртных напитков – на молодежь 20 – 24 лет.

Таким образом, анализируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. В сфере распространения в российском обществе социальных патологий отмечаются некоторые позитивные тенденции. Так, например, снижается заболеваемость наркоманией, сокращается численность несовершеннолетних преступ- ников, хоть и меньшими темпами, чем среди взрослого населения, а также все меньше детей становятся жертвами преступлений. Однако наша страна лидирует в списке стран с максимальным уровнем смертности детей от насильственных причин. Другой негативной тенденцией является и рост заболеваемости молодого поколения тяжелыми формами психических расстройств. Самым главным, настораживающим и требующим особого внимания фактом становится то, что Россия вышла на первое место по уровню суицидов среди детей.

Исследование показало, что суицидальное поведение в детско-подростковой среде несет в себе три угрозы: социально-психологическую, демографическую и экономическую.

Социальные патологии в детско-подростковом возрасте, особенно самоубийства, негативно сказываются на фор- мировании трудового и человеческого потенциала. Важное значение приобретает предотвратимость вызываемых социально-экономических и демографических потерь.

Масштабы и вышеприведенные показатели распространения социальных патологий, прежде всего, суицидов, позволяют ставить вопрос об угрозе подрастающему поколению РФ и необходимости принятия мер по предотвращению этого явления.

Список литературы Социальные патологии в детско-подростковом возрасте (на примере исследований суицидального поведения)

- База данных Федеральной службы государственной статистики . -Режим доступа: www.gks.ru

- Вальчук, Э. А. Заболеваемость населения: методы изучения /Э. А. Вальчук, Н. И.Гулицкая, В. В.Антипов. -Минск, 2000. -23 с.

- Головчин М. А. Отношение молодежи к употреблению наркотиков: социологический анализ /М. А. Головчин, В. Н. Барсуков//Современные научные исследования и инновации. -2014. -№ 7. -Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2014/07/36622

- Здравоохранение в России. 2013 : стат. сб./Росстат. -М., 2013. -380 с.

- Краснопольская, И. Линия смерти /И. Краснопольская//Российская газета. -15.03.2013. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/03/15/samoubiistva.html

- Общественное мнение. 2013 -М.: Левада-Центр, 2014. -252 с.

- Правонарушения /Федеральная служба государственной статистики. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/#

- Реутов, Е. В. Учащаяся молодежь и наркотики /Е. В. Реутов//Социологические исследования -2004. -№ 1. -С. 86-91.

- Роспотребнадзор: Россия занимает I место в Европе по количеству детских суицидов . -Режим доступа: http://goo.gl/zlwMh2

- Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений (форма № 4-ЕГС) /Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации. -Режим доступа: http://goo.gl/CmjhVe

- Сорокин, П. А. Самоубийство, как общественное явление /П. А. Сорокин//Демоскоп Weekly. Электронная версия бюллетеня «Население и общество» Института демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». -Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/stati/stati03.html

- Финансовый макроанализ в здравоохранении: рекомендации для использования на региональном и муниципальном уровнях /С. П. Ермаков, М. Д. Дуганов, А. Н. Макевеев, А. А. Колинько. -М., 2000.

- Щербакова, Е. Число состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, наркомания и токсикомания, в 2011 году продолжало сокращаться /Е. Щербакова//Демоскоп weekly. -18 -31 марта 2013 года. -№ 547-548. -Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2013/0547/barom04.php

- European report on preventing violence and knife crime among young people . -Geneva: WHO Regional Office for Europe, 2010. -116 p.

- Preventing suicide: a global imperative . -Geneva: World Health Organization, 2014. -102 p.

- Shmatova, Yu. The role of social health in the formation of the total mortality structure (economic aspect) /Yu. Shmatova, M. Morev, A. Korolenko//Humanity & Social Sciences Journal. -2014. -№ 9 (1). -Pp. 22-29. -Available at: http://www.idosi.org/hssj/hssj9(1)14/5.pdf