Социальные последствия мирового финансового кризиса в России

Автор: Волгин Н.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Международная научно - практическая конференция

Статья в выпуске: 9 (151), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается влияние мирового финансово-экономического кризиса на социальную ситуацию в России. Изучается обратный вектор: влияния социальной сферы, социального положения населения, социального фактора - на экономику и финансы. Уровни развития образования, здравоохранения, оплаты труда и других видов доходов работников определяются как обеспечивающие соответствующее воздействие на экономический рост, динамику изменения объемов финансовых ресурсов.

Социальная сфера, антикризисные действия, социальные последствия кризиса

Короткий адрес: https://sciup.org/143181381

IDR: 143181381

Текст статьи Социальные последствия мирового финансового кризиса в России

В последние годы современного этапа развития России особое испытание на прочность и устойчивость социальной сферы Российской Федерации и других стран было связано с мировым финансовым кризисом и его последствиями. В настоящее время острота этого явления вроде бы спадает. Данный кризис, похоже, уходит в историю. Однако сама проблема является настолько острой и актуальной, что не вспоминать и не говорить о ней постоянно нельзя. Тем более с учетом того, что кризисы – процессы циклические и системно повторяющиеся через определенные периоды времени, а, значит, надо знать все тонкости и сложности их влияния на социальную ситуацию и конкретного человека, чтобы «не наступить вновь, как часто бывает, на те же самые грабли».

В таком контексте и представлен здесь нижеследующий материал, где не так важна статистика, цифры и примеры. Главнее – выводы, тенденции и предостережения на перспективу.

Экономическое и социальное положение: взаимосвязь и взаимозависимость

Начнем анализ с некоторых результатов социологического опроса, проведенного в 2009 г. кафедрой труда и социальной политики РАГС и НАСТиС среди участников межвузовской дискуссии (более 100 человек – ученых и практиков) на тему «Влияние мирового финансового кризиса на социальную ситуацию в России: оценки, проблемы, действия». Они вызывают интерес и потребность в размышлениях и соответствующих оценках антикризисных механизмов (см. табл. 1-3).

Таблица 1

|

Оцениваете ли Вы экономическое положение в России как экономический кризис? |

% опрошенных экспертов |

|

а) да |

84,7 |

|

б) нет |

11,5 |

|

в) затруднились ответить |

1,9 |

|

г) другое1 |

1,9 |

Таблица 2

|

Считаете ли Вы, что экономика России была своевременно подготовлена к кризисным явлениям? |

% опрошенных экспертов |

|

а) да |

7,7 |

|

б) нет |

78,8 |

|

в) затруднились ответить |

5,8 |

|

г) другое2 |

7,7 |

Таблица 3

|

Считаете ли Вы достаточной официально предоставляемую информацию о кризисе и его последствиях? |

% опрошенных экспертов |

|

а) да |

0 |

|

б) скорее да, чем нет |

13,5 |

|

в) скорее нет, чем да |

44,2 |

|

г) нет |

40,4 |

|

д) затруднились ответить |

1,9 |

Мировой финансовый кризис, сопровождающийся в странах спадом производства, дефицитом денежной массы, инфляцией, разбалансировкой их экономик, с одной стороны, и социальная ситуация в обществе, социальное положение населения, с другой – не два изолированных самостоятельных процесса. Это взаимосвязанные и взаи-мовлияющие друг на друга явления. Научное (да и просто логическое) обоснование тому – во взаимодействии и взаимозависимости экономики и социальной сферы. Не для кого не секрет, напротив, предельно ясно, что экономика, финансы являются базой, основой соответствующего социального развития, включающего развитие образования, здравоохранения, ЖКХ, достижение соответствующих уровней доходов, пенсий, качества жизни населения и т.д. Сильная экономика, мощные финансовые потоки обеспечивают адекватный человеческий капитал и поддерживают нужную социальную ситуацию на предприятиях, в регионах, стране в целом. Наоборот, кризисная больная экономика, с вышеотмеченными симптомами, оказывает известное отрицательное влияние на социальное положение россиян, о чем также высказываются эксперты обозначенного выше социологического опроса (см. табл. 4).

Таблица 4

|

Как Вы оцениваете степень отрицательного влияния кризиса на социальную ситуацию в России? |

% опрошенных экспертов |

|

а) очень высокая и серьезная |

50 |

|

б) высокая |

38,5 |

|

в) средняя |

11,5 |

|

г) низкая |

0 |

|

д) затруднились ответить |

0 |

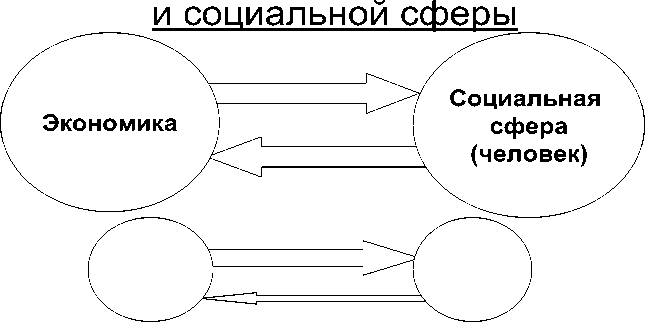

Не менее очевиден и другой обратный вектор – влияние социальной сферы, социального положения населения, социального фактора на экономику и финансы. Ведь уровни развития образования, здравоохранения, оплаты труда и других видов доходов работников обеспечивают соответствующее воздействие на экономический рост, динамику изменения объемов финансовых ресурсов. Кризис, слава богу, как отмечалось, не вечен, он имеет временные пределы. Но кризис и за короткий период может существенно ослабить этот социальный вектор. И влияние этого ослабленного социального развития, хилого человеческого капитала и вялого человеческого фактора на экономику будет столь же урезанным, неполноценным и недостаточным (рис. 1).

Взаимосвязь экономики

кризисная социальная сфера экономика в условиях кризиса

Рис.1

(человек)

Однако понятно, что выводить из кризиса экономику как раз и придется этому ослабленному совокупному человеку. Другого варианта нет. В таком случае выход из кризиса затянется надолго или войдет в хронический режим.

Вывод – нужна минимизация негативного влияния мирового финансового кризиса на социальное положение населения, социальную ситуацию, жизнеобеспечение человека. Особо акцентируя эту проблему обратного влияния ослабленного социального вектора на экономику, с которой можем столкнуться лицом к лицу в посткризисный период, не говорю уж здесь об основополагающем – что человек, его благополучие и благосостояние – главная забота общества. И в условиях кризиса, кстати, тоже.

Реальные проявления социальных последствий кризиса и официальные меры по их минимизации

Стоит коротко систематизировать конкретные виды проявлений социальных последствий кризиса, а также мер и действий, предлагаемых и реализуемых, прежде всего, государством и бизнесом, менеджментом, профсоюзами.

Итак, влияние кризиса на социальную ситуацию в России проявляется наиболее остро и отчетливо в следующих формах:

-

- снижение занятости;

-

- рост безработицы, в том числе общей, регистрируемой и скрытой;

-

- сокращение официальной внешней трудовой миграции и рост теневой;

-

- снижение размеров заработной платы и других видов доходов;

-

- задержки с выплатой заработной платы;

-

- как следствие предыдущего:

проблемы с получением и недоступность услуг образования, здравоохранения, других отраслей социальной сферы;

усложнение криминальной обстановки и др.

Меры и антикризисные действия, влияющие на современную социальную ситуацию:

-

1. Что делает бизнес в условиях кризиса:

-

• специальные антикризисные программы;

-

• реальные (физические) увольнения работников (с трудовой книжкой);

-

• отпуска без сохранения оплаты труда; отпуска с сохранением (крайне редко) и частичным сохранением оплаты труда; сокращение рабочего дня, рабочей недели; перевод работников на менее квалифицированный труд и др.;

-

• сокращение размеров оплаты труда (должностных окладов, премий, бонусов и т.д.).

-

2. Что предпринимает государство и органы местного самоуправления:

-

• переобучение, переподготовка (безработных, в том числе скрытых);

-

• увеличение объемов общественных работ (более 1 млн. раб. мест на начало 2009 г.);

-

• стимулирование самозанятости уволенных (частное предпринимательство, льготные кредиты и т.д.);

-

• поддержка внутренней трудовой миграции (подъемные, суточные и др.);

-

• сокращение квот (почти вдвое) для внешней трудовой миграции, приезда гастарбайтеров.

Не было задачи скрупулезно перечислить и классифицировать все формы проявления социальных последствий кризиса и меры по их минимизации. Здесь названы лишь некоторые, основные из них. Сейчас важнее и полезнее посмотреть на их эффективность и отдельные нюансы в практической плоскости.

В этой связи также небезынтересен анализ результатов уже упоминавшегося социологического опроса экспертов (см. таблицы 5,6).

Таблица 5

|

Какие последствия кризиса Вы считаете наиболее ощутимыми и опасными для жизнеобеспечения человека (можно было отметить несколько вариантов ответов)? |

% опрошенных экспертов |

|

а) увольнения работников |

84,7 |

|

б) отпуска с частичным сохранением и без сохранения заработной платы |

19,2 |

|

в) сокращение заработной платы, других видов доходов |

50 |

|

г) задержки с выплатой заработной платы |

28,8 |

|

д) затруднились ответить |

0 |

|

е) другие1 |

15,3 |

1 Эксперты здесь отметили, в частности, следующие последствия: резкое снижение уровня жизни населения; тотальный рост цен; инфляцию и др.

Таблица 6

|

Какие меры по минимизации социальных последствий кризиса Вы считаете самыми правильными и эффективными (можно было отметить несколько вариантов ответов)? |

% опрошенных экспертов |

|

а) увеличение рабочих мест в структуре общественных работ |

38,5 |

|

б) переподготовка и переобучение безработных |

57,7 |

|

в) стимулирование внутренней трудовой миграции (с переездом для жительства в другие регионы России) |

30,6 |

|

г) сокращение квот для приезда в РФ гастарбайтеров |

26,9 |

|

д) поддержка самозанятости уволенных (безработных) |

42,3 |

|

е) затруднились ответить |

1,9 |

|

ж) другие1 |

25 |

О некоторых проблемах и аспектах социальных последствий кризиса

Примеров таких социально ответственных действий тоже немало. Так г-н В. Алекперов в «Лукойле» жестко запретил прямые увольнения работников, связанные с кризисом, на ЧТЗ (В. Платонов) их применяют крайне редко, в исключительных случаях. Кстати, здесь кроме высокой степени социальной ответственности бизнеса за свой персонал учитывается и другой важный аспект. Работодатель, естественно, задает себе риторический вопрос: «Если уволю, а кризис закончится, найду ли оперативно нужные кадры?» Вопрос правильный, а ответ на него чаще может быть отрицательный. Поэтому, в дилемме «увольнять – не увольнять» – выбор, конечно, за бизнесом. И, тем не менее, отмеченные нюансы нельзя недоучитывать.

Хотя в данном контексте еще один момент стоит зафиксировать. Работа в режиме отпусков с полным, частичным сохранением доходов, без сохранения, так же, как и вынужденная занятость квалифицированных работников неквалифицированным трудом (инженеры – дворниками, охранниками и т.д.) – это нужный, но временный буфер – амортизатор серьезных отрицательных социально-экономических процессов. Он не может действовать в нормальных условиях, ибо является причиной скрытой безработицы, сопровождающейся снижением или даже обнулением производительности труда, сокращением доходов населения, ростом бедности и т.д. Видимо, в условиях кризиса скрытая безработица все же лучше открытой ее формы. Однако она, хоть и является скрытой, но обладает многими теми же известными недостатками, присущими обычной открытой классической безработице. Поэтому ей тоже нельзя увлекаться беспредельно и бесконтрольно, так как и она – явление в целом отрицательное и может привести к серьезным социальным неприятностям и потрясениям. Кстати, финансово-экономической основой и базой безработицы в скрытых формах являются «ножницы», разрыв в темпах снижения объемов производства и сокращения численности работников. Например, на предприятии на 40% сбросили объем производства, а численность работников сократили на 5%. Эти 35% (40% - 5%) и являются причиной скрытой безработицы.

Теперь, заканчивая анализ и оценки проблем безработицы, остановлюсь еще на одном, прямо скажем, казусном вопросе. В СМИ, монографиях и учебниках, нередко в речах руководителей властных структур при анализе безработицы в стране и регионах ограничиваются уровнем регистрируемой безработицы (см. рис.2).

Уровень регистрируемой безработицы:

количество зарегистрированных безработных

× 100 %

ЭАН

Ориентировочно на начало 2010 г.:

2,2 млн. чел.

× 100 % = 2,92 %

75,4 млн. чел.

Рис. 2

Да, есть такой показатель, который определяется как частное от деления количества зарегистрированных в службе занятости безработных на число экономически активного населения (ЭАН – в России, на 1 января т.г., порядка 75,4 млн. чел.) и умноженное на 100%. Этот показатель, как известно, колеблется в последнее время в России на уровне двух процентов (плюс – минус). Но это совершенно не тот показатель, который отражает истинную социальную ситуацию в стране и реально на нее влияет. Тот, кто пользуется только этим показателем с вышеобозначенной целью (а это, к сожалению, как уже отмечал, бывает очень часто), либо банально ошибается, либо преднамеренно лукавит, видимо, с целью самоуспокоения себя и других (что еще хуже и опаснее), искажая действительное положение с учетом важнейшего социальноэкономического параметра состояния общества, каким является безработица.

Регистрируемую безработицу считать не вредно, прежде всего, например, в целях расчета объемов средств, которые потребуются государству из бюджета на выплату пособий зарегистрированным безработным (а их по состоянию на 1 января 2010 г. в России порядка 2,2 млн. человек). Или в целях оценки эффективности работы и востребованности самих служб занятости. И все. Не более того! И логика здесь простая. Ведь далеко не каждый потерявший работу идет в службу занятости (таких подавляю- щееся меньшинство). Большинство же по разным причинам, в т.ч. психологическим, использует другие формы поиска работы (через связи, знакомых, через Интернет, рекомендации и т.д.). Кстати, вряд ли профессор, ученый, врач, деятель культуры и искусства, известный профессиональный спортсмен и т.п. будут решать подобные проблемы через службы занятости и регистрироваться в качестве безработных. Поиск подходящей работы пойдет, как правило, по другой траектории. Поэтому настоящая реальная безработица – это совсем другая, как говорится, песня. Она во всем мире считается одинаково – по методике МОТ (Международной организации труда) (рис.3).