Социальные последствия технологического прогресса

Автор: Петров П.Ю.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 8 (75), 2020 года.

Бесплатный доступ

Организация производства в системе стратегического управления основывается на адекватном прогнозировании развития социальных и экономических систем в перспективе нескольких десятилетий. Структура социальных систем во многом определяется уровнем научно-технологического развития общества, степенью внедрения результатов научных революций в систему общественного производства, а динамика изменения размеров структурных элементов социальных систем - состоянием технологического прогресса. Технологий прогресс определяется ростом производительности труда. В статье описана модель структурирования общества с позиции организации производства, в соответствии с которой общество рассматривается состоящим из четырех условных социальных групп. Приведено функциональное описание взаимоотношения численности социальных групп в зависимости от соотношения значений производительности труда и нормы потребления.

Научная революция, техническая революция, технологический прогресс, технологический процесс, производительность труда, социальная структура, социальные группы

Короткий адрес: https://sciup.org/140252908

IDR: 140252908 | УДК: 316.443, | DOI: 10.46566/2225-1545_2020_75_277

Текст научной статьи Социальные последствия технологического прогресса

Современное состояние общественного развития характеризуется высоким уровнем эффективности общественного производства, что стало следствием технической революции и технологического прогресса, осуществление которых является возможным на основе достижений науки и прежде всего научных революций. Научная революция – это такое состояние развития знаний о мире, когда новые объективно подтверждённые и систематизированные знания отменяют или принципиально расширяют уже общепринятую картину миру. В исторической ретроспективе обычно выделяют три научных революции (начиная с середины XVII века), за которыми последовали технические, технологические и социальные преобразования в обществах, которые приняли результаты этих революций.

Вполне возможно, что появление новых теорий и новой техники воспринимается как революционное событие не столько учёными и инженерами, сколько остальным обществом, поскольку это приводит к существенному изменению качества жизни отдельных социальных групп (классов) или даже к изменению социальной структуры. Научные и технические революции явно не совершаются с целью повышения качества жизни людей, но многовековой навык совершенствовать и приспосабливать к своей пользе в быту или на производстве любое техническое средство (независимо от источника его происхождения), приводит к улучшению качества жизни оставшихся в живых после революций. Но в любом случае, и новая техника и технологический прогресс являются средствами достижения целей в системах идеологических, политических, социальных, экономических и правовых отношений.

Новые знания могут проявляться в различных формах, в том числе и в виде техники. Известно «следующее определение термина «техника»: 1) техника - это средства непосредственно обеспечивающие реализацию (осуществление) запланированного технологического процесса в соответствии с определенной технологией, представляющие собой специально созданные материальные объекты; как правило, техника представляет собой изделие (машину, механизм), в котором осуществляется преобразование некоторого вида энергии; 2) техника - это процесс, выполняемый отдельным человеком или конкретной группой лиц, который является уникальным (неповторимым), отражающим его (их) индивидуальность, систему умений и знаний» [1, с.72]. Первое массовое применение функционирующей принципиально новой техники (в первом смысле) как средства производства или как средства обеспечения качества жизни ознаменовывает начало технической революции. Ярким примером технической революции является появление самолётов и бурное развитие авиационной техники, возможно последним примером такой революции можно считать создание и внедрение во все сферы деятельности человечества компьютерной техники.

Появление новой техники означает не что иное как то, что где-то и кем-то был создан принципиально новый вид производства, освоен новый технологический процесс. Напомним, что «технологический процесс - это организованный процесс изготовления продукции (изделия) или оказания услуги заданного качества, состоящий из отдельных технологических операций, выполняемых людьми с применением материально-технических средств и необходимых ресурсов в соответствии с имеющейся технологией» (см., например, термин 3.16 ГОСТ Р 57177-2016), а «технология - структурированная и упорядоченная информация о последовательности выполнения технологического процесса, а также об исходных ресурсах, необходимых для его осуществления; хранится и используется в виде технической документации» (см., например, термин 3.18 ГОСТ Р 57177-2016).

После свершения технической революции наступает период совершенствования техники и технологий её изготовления и эксплуатации, т.е. наступает период технологического прогресса. Эпоха гениев - людей, поднимающих человечество на новый уровень осознания себя, сменяется эпохой талантов - людей, которые на основании систематизации откровений гениев предлагают человечеству нестандартные решения общих проблем. «Технологический прогресс - это повышение эффективности производства или использования продукта, устройства или процесса в результате увеличения опыта, который включает в себя организационные и технологические изменения, а также обучение. Его можно рассматривать как продолжение биологической эволюции с новыми концепциями и новыми знаниями, метафорически представляющая собой усовершенствованный геном и усовершенствованные технологические системы, и продукты, являющиеся результатом этого процесса. Прогресс технологических изменений имеет важное значение для стимулирования экономических и культурных изменений, а желание адаптироваться благотворно может быть подкреплено количественными подходами» [2, с.1061].

Поскольку технология – это практические знания об организации и обеспечении производства конкретной продукции (товара) или оказания услуг, то технологический прогресс – это совершенствование этих знаний для повышения эффективности производства посредством изменения содержания технологических операций и/или последовательности их выполнения и/или используемых ресурсов на основе совершенствования понятийно-терминологического аппарата, обобщения и систематизации возрастающего объема информации о результатах и результативности осуществленных технологических процессов.

Технологический прогресс может быть оценен при анализе динамических рядов относительных показателей деятельности соответствующего субъекта экономики (предприятия, отрасли, страны, мирового народно-хозяйственного комплекса). Обобщённым показателем оценки технологического прогресса можно считать изменение производительности труда рассматриваемого экономического субъекта. «Производительность труда, для целей управления промышленным предприятием, определяется как показатель, характеризующийся объёмом продукции, произведённой работником сферы материального производства в единицу рабочего времени и определяемого конкретными материально-техническими и социально-экономическими условиями производства в зависимости от уровня их взаимосвязи и взаимообусловленности» [3, с.8].

Современное производство характеризуется достаточно высоким уровнем производительности труда. «В настоящее время в современной технологии машиностроения доминирующее положение занимают технологии, которые практически мгновенно, за весьма ограниченный промежуток времени осуществляют изготовление сложных, фасонных пространственных форм различных деталей. При этом показатели качества поверхностного слоя (шероховатость, микротвердость, фазовый и структурный состав поверхностного слоя и др.) увязываются заказчиками с факторами технико-экономической целесообразности применения того или иного способа, технологического приема, обеспечивающего требуемую производительность, надежность, трудоемкость, снижение сроков подготовки производства, минимизацию затрат на подготовку производства по сравнению с рядом конкурирующих способов и др. Всем вышеизложенным требованиям отвечает группа технологических приемов, включающих: лазерные, плазменные, эрозионные, гидроабразивные методы обработки» [4, с.95].

Технологический прогресс неминуемо отражается на характере и содержании труда в системе общественного производства, а также на роли труда в жизни общества, и поэтому является фактором изменения значения и численности отдельных социальных групп и трансформации социальной структуры. Отслеживая изменение этой роли в исторической ретроспективе, делаются экстраполяционные прогнозы в отношении будущего. «Работа постепенно лишится центральной роли в повседневной жизни большинства людей. Вокруг вероятной ликвидации рабочих мест как следствии автоматизации и распространения технологий искусственного интеллекта ведутся активные дебаты. Долгосрочные ценностные сдвиги свидетельствуют о том, что работа теряет свое значение, а необходимость трудоустройства все реже влияет на решение студентов получить высшее образование. Концепция всеобщего базового дохода (universal basic income) как ответ на сокращение рабочих мест из периферийной темы стала центральной. Экстраполируя описанные тенденции, можно представить себе отдаленное будущее, в котором оплачиваемая работа перестанет быть ключевым фактором доступа к ресурсам, или, проще говоря, источником средств к существованию» [5, c.20].

Важно также отметить, что количественная оценка объёмов производства товаров и услуг в конечном итоге определяется нормой их потребления в течении некоторого промежутка времени, которое позволяет обеспечить общепринятое (желаемое) качество жизни всему обществу или некоторой социальной группе. Следовательно, технологический прогресс в системе общественного производства может быть оценен не только через производительность труда, но и через степень удовлетворения норм потребления.

О социальном структурировании рассуждали мыслители, учёные всех эпох, с глубокой древности до наших дней. О влиянии же научнотехнических революций и технологического прогресса на социальную структуру начали писать в 19 веке (собственно говоря, после восстания луддитов в Ноттингеме в 1811 году, такое влияние сложно было не замечать). Описание такого влияния посредством системы уравнений по-прежнему является актуальным. Наличие знаний о таком функциональном, детерминированном влиянии позволили бы управлять процессом оперативной адаптации к социальным трансформациям с минимальными издержками.

Целью стати является демонстрация влияния технологического прогресса на изменение социальной структуры на основе функционального моделирования динамики социальной структуры и описание различных видов состояния общества при разных уровнях эффективности производства.

Теории социального структурирования возникали и развивались в основном в Западной Европе, позже в России и Америке. Основными принципами создания стратификационных моделей были признаки отношения представителей тех или иных социальных групп к власти и/или системе общественного производства, а также величина получаемого дохода. Начиная с XIX века, развиваются и используются теории, основанные на классификации членов общества по профессиональному признаку, т.е. их месте в системе обеспечения технологических процессов производства и продажи (передачи) товаров (услуг). И дальнейшее развитие теории стратификации также усматривается в развитии этих принципов классификации социальных групп. «Перспективы развития систем социального структурирования на основе профессиональной занятости связаны с двумя направлениями: система Дж. Голдторпа, которая положена в основу международной системы социальнопрофессионального структурирования и шкала престижа Д. Траймана. Дж. Голдторп выделяет в своей системе три основные составляющие элемента: работодателей, самозанятых и наемных работников. Шкалу Д. Траймана можно отнести к чикагской стратификационной школе, представители которой первостепенное внимание уделяли структурно-функциональному подходу Э. Дюркгейма и Т. Парсонса. Д. Трайман предлагает общую модель структурирования современных сложных общественных систем, в основу которой заложен критерий престижности профессии, не зависящий от места проживания, этнической принадлежности, ценностных ориентаций» [6, c.58].

Отдельную группу теорий социального структурирования образуют описание общества на основе аналитического («экономическая таблица» Ф. Кенэ) и численного (модель Соле-Манрубиа) моделирования. К аналитическим моделям также относится функциональное описание изменения численности социальных групп в зависимости от уровня технологического прогресса. «Устройство общества может быть описано на основе современного понимания организации технологического процесса (модель Koroch A ), т.е. исходя из гипотезы: строение социума структурно и количественно определяется базовыми технологиями его (социума) жизнеобеспечения . Согласно этой модели, общество численностью N делится на четыре социальные группы (их численность соответственно: n A, n в , n с , n d ), причем первые три образуют отдельную часть общества, поскольку выделяются именно по признаку их непосредственного отношения к технологическим процессам общественного производства: группа А - это та часть общества, представители которой своими действиями непосредственно осуществляют технологические операции; группа В - это та часть общества, представители которой сохраняют, развивают и передают технологии для их воплощения в реальных технологических процессах; группа С - это та часть общества, представители которой реально управляют обществом. Вторую часть общества (группа D ) условно можно назвать «нетехнологической», поскольку к осуществлению технологических процессов по производству товаров и услуг они не имеют никакого отношения, они причастны только к их потреблению» [7, с.144].

Следовательно, общая численность общества ( N ) определяется как сумма численности всех четырех описанных условных социальных групп:

N = n A + n в + n с + n D . (1)

Здесь и далее нижний индекс свидетельствует о том, что указанная численность или переменная относится к соответствующей группе.

Далее представлены основные принципы количественного моделирования социальной структуры.

Минимальное количество работников (группа А ) должно быть таким, чтобы при существующей производительности труда обеспечивать производимыми продуктами ( V ) всё сообщество в количестве не меньшем, чем объем потребления ( U) за один промежуток времени. Это главное начальное условие технологического обеспечения существования общества. Объёмы произведенной и потребленной продукции определяются следующим образом:

V = е ■ n a ; U = п ■ N ; (2)

где: е - выработка, средний натуральный показатель производительности труда всех субъектов хозяйствования, ед. / чел.; п -средняя норма потребления ед. / чел. Переменные е и п исчисляются в один период времени. Значение этих и других переменных модели целое, ненулевое.

Исходя из указанного начального условия описываемой модели:

V > U; ^ е • n A > п • N ; ^ N < ^ n A. (3)

Следовательно, максимальная численность общества определяется количеством работников и величиной отношения выработки к норме потребления (е/п) или минимальное количество работников - общим количеством членов общества, а также переменной е/п.

В дальнейших рассуждениях примем, что общество находится в товарно-равновесном состоянии ( V = U), т.е. не производится излишек и нет дефицита товаров и услуг.

Обозначим также, что в данной модели учитывается только трудовые ресурсы как фактор обеспечения технологического процесса, значение остальных ресурсов (территория / акватория, сырьё / полуфабрикаты, материально-технические средства, финансовые ресурсы и т.д.) также может быть учтено, что только приведёт к некоторому усложнению модели. В этой публикации важно показать принципиальное влияние технологического прогресса на общество, поэтому остальные виды ресурсов не учитывались.

У представителей группы В две основных задачи (поэтому она разбивается на две достаточно самостоятельные подгруппы): на основе научных знаний обеспечить разработку технологий, готовых к применению, и посредством системы образования обеспечить трудовые ресурсы, готовых к применению этих технологий.

Общая численность научных работников определяется важностью науки для субъекта социального управления, её ролью как самостоятельного социального института в жизни общества, точнее говоря важностью и срочностью получения новых научных разработок готовых к внедрению в производство. Поэтому если общество находится в состоянии завершения массового использования одних технологий и перехода к использованию принципиально других технологий (основанных, как правило, на новом понимании сущности существования материи), то роль науки в обществе доминирующая. Особенно это актуально в предвоенный период, поскольку любая война – это всегда столкновение воплощенных научных разработок. Если же общество находится в стабильном состоянии своего существования, то ни наука, ни учёные ему не нужны. В периоды такого спада научной деятельности, можно наблюдать некоторую остаточную численность ученых, основная задача которых на этом этапе заключается только в сохранении методологии научного познания и каталогизации накопленных научных знаний. Далее принимаем, что разрабатываемая модель описывает общество, находящееся в стабильном состоянии, т.е. научное сообщество численно постоянно и настолько не значимо, что его количеством в расчётах социальных изменений можно пренебречь (nB1 = const ≈ 0). Однако, при таком допущении о минимальной роли науки в общественной жизни вполне уместным является вопрос о том, а кто же собственно осуществляет технологический прогресс. Принимается, что субъектами научных и технических революций являются учёные, а технологического прогресса - представители всех «технологических» групп, поскольку они обладают достаточным объёмом знаний не только для обеспечения его функционирования, но и постепенного развития.

Численность преподавателей и других сотрудников образовательных учреждений ( n B2) обусловливается необходимостью подготовки из представителей группы D новых членов групп А, В и С взамен выбываемых ( no A, no В2, no С ) и зависит от общей численности обучаемых ( ns ) и длительности обучения ( т ):

n B2 = Р A • ns a+ р В2 • ns В2 + рс • ns с;(4)

ns A = тA • no a; ns В2 = тВ2 • no в2; ns с = тс • no с; ns = ns A + ns В2 + ns с;(5)

no A = А A • na; no В2 = А В2 • n в2; no С = А С • n с; no = no A + no В2 + no с;(6)

где: p А р В2 , р С - коэффициент соотношениях численности работников образования и обучающихся, будущих членов групп А, В 2 и С ; т а , т В2 , т С -количество лет (периодов) обучения будущих членов групп А, В 2 и С ; ns A, ns В2, ns с - численность всех обучаемых - будущих членов групп А, В 2 и С , соответственно; ns - общая численность всех обучаемых; А А, А В2, А С -коэффициенты выбытия из групп А, В 2 и С за один год или иной период; no А, no В2, no С - количество обновляемых членов групп А, В 2 и С , которых система образования должна подготовить; no - общая численность всех обновляемых. Значения всех коэффициентов этих уравнений больше нуля, а коэффициентов выбытия - ещё и меньше единицы.

Несложно видеть, что численность работников системы образования прямо пропорциональна всем составляющим уравнений (4) ... (6).

С определённым допущением можно принять линейную зависимость численности руководителей (группа С ) от количества подчиненных:

n С = 6 ( n А + n В2 ); (7)

где: 0 - коэффициент соотношения численности руководителей и подчиненных.

Коэффициент 0 является величиной обратной к норме управляемости ( д ), которая обозначает количество подчиненных, приходящихся на одного руководителя: 0 = 1/ д . Наиболее часто норма управляемости (она же: административная ёмкость, диапазон контроля, масштаб управляемости и т.д.) принимается равной семи (число Миллера), что, впрочем, подтверждается практикой управления. Например, «Норма управляемости при существующей структуре ОАО «Газпром» в 2012 году составляет (в тысячах человек): 375.3 / 55.9 = 6.713. Получается, что при данной структуре на тысячу руководителей приходится 6 713 человек подчиненных, следовательно, у одного руководителя в подчинении находится от 6 до 7 человек» [8, с.18].

Группа D является «нетехнологической», она выполняет социальнодемографические функции, поскольку для существования основных групп необходимо ещё некоторое количество людей, в соответствии с особенностями нашего биологического вида, опытом его выживания и развития, культурными традициями, в том числе устоявшимися практиками управления социальными системами, и экологическими условиями существования определенного сообщества. Социальное окружение группы А формирует свою часть группы D (подгруппа D A), как и остальные группы В 2 и С формируют другие составляющие этой группы (подгруппы D В2 и D С ). Под социальным окружением понимаются все те люди, которые образуют социальную среду, выполняют социальные функции не связанные с производством, даже если они формально числятся членами производственных коллективов. По сути группа D представляет собой совокупность реальных и условных иждивенцев. Следовательно, структуру группы D можно классифицировать по «технологическим» группам сообщества.

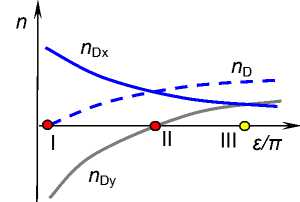

Но возможна и иная классификация составляющих группы D , а именно по отношению к технологическому процессу в будущем, т.е. можно выделить такую часть общества, которые не имеют никакого отношения к технологическим процессам сейчас, но будут иметь – в будущем (подгруппа D X), и вторую часть, которая ни сейчас, ни в будущем не будет связана с технологическими процессами (подгруппа D Y ). Как будет показано далее именно численность этой второй подгруппы определяет состояние и уровень развития общества в целом. Подгруппа D X , которую условно можно назвать «потенциально технологической», фактически представляет собой детей до начала образования и всех учащихся. Численность этой подгруппы ( n Dx ) рассчитывается как сумма (допускаем, что количество тех, кто начал обучение, окончил его и пополнил свои группы А, В 2 и С совпадают):

n Dх = ns + χ A ∙ no A + χ В2 ∙ no В2 + χ С ∙ no С ; (8)

где: χ А , χ В2 , χ С – количество лет (иных периодов) до начала обучения будущих членов групп А, В 2 и С .

Если предположить, что будущие представители всех групп начинают учиться в одном возрасте ( χ ), то уравнение (8) можно записать проще:

n Dх = ns + χ ∙ no ; (9)

Предложенная в этой статье математическая модель описания структуры общества была построена с учётом известных теорий социальной стратификации на основе модели функционирования технологического процесса как самостоятельного объекта социального управления. Данная модель содержит функциональные взаимосвязи между численностью структурных составляющих любого общества и значениями показателей производства (ε) и потребления (π). Она позволяет оценить уровень влияния развития технологий на структуру общества. При этом традиционно отметим, что представленная модель концептуальна и требует верификации. В подтверждение адекватности описанной модели отметим, что на протяжении всей обозримой истории человечества наблюдалась общая тенденция к росту продуктивности и производительности труда, урбанизации во всех регионах планеты (см., например, [9]) с изменением структуры экономически активного населения, в частности уменьшения доли крестьян и/или рабочих в разные периоды (см., например, [10]).

Далее покажем, как технологический прогресс оказывает влияние на социальную структуру, т.е. какие социальные последствия могут наступить при значимых изменениях в реальных технологических процессах общественного производства товаров и услуг. Для наглядной демонстрации в дополнение к принятым - введем ещё два допущения: предположим, что норма потребления ( π ) остается неизменной и численность некоторого общества ( N) также не меняется. Из первого допущения следует, что если при технологическом прогрессе увеличивается выработка ( 8 ), то пропорционально увеличивается и значение переменной е/п. Приняв некоторые фиксированные значения параметров уравнений (4) ... (8) и изменяя только величину переменной ε/π можно увидеть, как изменяется размер описанных социальных групп и подгрупп.

На рисунке 1 показано изменение численности групп А, В 2, С и D . Не сложно видеть, что с увеличением значения переменной е/п численность первых трех групп, сохраняя пропорции, постоянно уменьшается асимптотически приближаясь к нулю, а численность группы D - наоборот, постоянно увеличивается, асимптотически приближаясь к величине N . Из этого рисунка следует два простых очевидных заключения: 1) с развитием технологического потенциала общества его «технологическая» часть уменьшается, а «нетехнологическая» - увеличивается; 2) расчётная численность «нетехнологической» группы D может иметь отрицательное значение.

Основным социальным следствием технической революции, точнее внедрение её результатов в систему общественного производства, является практически мгновенное (по историческим меркам) высвобождение значительной части занятого населения, следствием же технологического прогресса - постепенное высвобождение, которое накапливаясь также приводит к необходимости структурной трансформации экономике, т.е. развитию отраслей экономики способных «поглотить» высвободившиеся рабочие руки. Отсутствие такой трансформации приводит, как известно, к социальным потрясениям.

В отношении изменения численности других групп необходимо сделать некоторые пояснения. Очевидной является обратная закономерность: чем выше производительность труда, тем меньше нужно работников (группа А ), которые обеспечивают такую производительность, и соответственно меньше необходимо и работников системы среднего, профессионального и высшего образования (группа В 2). Количество руководителей (группа С в обществе уменьшается пропорционально уменьшению численности остальных «технологических» групп. Однако, может показаться, что такое заключение противоречит существующей теории и практике, в том числе известному закону Паркинсона, который определяет, что вне зависимости от состояния объекта управления численность аппарата управления постоянно увеличивается. На самом деле увеличивается не количество реальных руководителей, т.е. лиц принимающих решения (группа С ), а количество их заместителей, секретарей и помощников, и помощников заместителей, и заместителей секретарей, у которых появляются свои заместители и т.п. и т.д., т.е. растёт численность подгруппы D С . Напомним, в отношении военно-морского ведомства Великобритании прошлого века было установлено следующее: «Прирост администрации примерно вдвое больше, чем прирост технического персонала, тогда как действительно нужных людей (в данном случае моряков) стало меньше на 31,5%.

Впрочем, последняя цифра, как доказано, к делу не относится – чиновники плодились бы с той же скоростью, если бы моряков не было вообще» [11, c.15]. Обобщающая оценка в отношении ежегодного роста численности подгруппы D С такая: «Число это неизменно будет где-то между 5,17 и 6,56% независимо от объема работы и даже при полном ее отсутствии» [11, c.16].

Установленная закономерность является универсальной, подтверждается и для Российской Федерации. «Удельный вес руководителей с 1990 по 2008 г. на промышленных предприятиях Омской области увеличился практически в 2 раза, что противоречит западным тенденциям в области расстановки численности отдельных категорий работников, где удельный вес специалистов и рабочих повышается, а руководителей – уменьшается. Резко снизился удельный вес технических исполнителей, что связано с широким внедрением информационных технологий и на фоне этого отсутствием потребности в табельщиках, копирщиках, машинистках и других профессиях, связанных с учетом, копированием и обработкой информации» [12, c.46]. «За последние 17 лет структура кадров на предприятиях ОАО «АК «Омскагрегат», ЗАО «Омский завод синтетического каучука», ОАО «Автоматика» кардинально изменилась. На фоне уменьшения производимой продукции, сокращения общей численности персонала меняется норма соотношения в сторону уменьшения числа специалистов, технических исполнителей и рабочих, приходящихся на одного руководителя. Так, если в 1990 г. на одного руководителя приходилось 1,5 специалиста, то в 2007 г. данное соотношение выровнялось. Также наблюдается снижение количества рабочих, приходящихся на одного руководителя (практически в 2 раза)» [12, c.47]. Вторя С.Н. Паркинсону, уточним: работники заводоуправлений предприятий Омска (равно как и любых других городов) плодились бы с той же скоростью, если бы рабочих на заводах не было вообще, а предприятия продолжали получать доход (например, субвенции из бюджета).

Действительно, до тех пор, пока есть экономическая возможность и соответствующая социальная среда, будет происходить увеличение численности аппарата управления, но не реальных руководителей. Но как только один из этих двух факторов формирования подгруппы D С начнет достигать своего предела, то увеличение количества представителей этой подгруппы начнет пропорционально замедляться. Внедрение же информационных технологий создаст условия для резкого и значительного уменьшения социального окружения группы С в системе управления.

На рисунке 1 обозначена первая критическая точка (I), которая обозначает, что общество находится в таком состоянии, что при данном уровне развития технологий работать должны абсолютно все члены общества; если значения переменной ε/π меньше этой точки, то нормы потребления больше, чем их могут удовлетворить существующие технологии; если значения переменной ε/π больше – может появиться «нетехнологическая» группа. Проследим этот участок в отношении структуры группы D (рис. 2).

Рисунок 1 – Графики изменения Рисунок 2 – Графики изменения численности групп А, В2, С и D, численности подгрупп DX и DY, соответственно – – nA, – – nB2, -- – nC соответственно – – nDх и – – nDy, в и -- – nD, в зависимости от зависимости от переменной ε/π переменной ε/π

Из рисунка 2 следует, что численность группы D , а точнее подгруппы D Y будет увеличиваться, при этом кривая численности n Dy будет асимптотически приближаться к кривой численности D и вместе с ней с ней – к общей численности всего общества N . Достаточно примитивно это можно проиллюстрировать так: по мере развития технологий сначала в обществе появятся дети, которых общество сможет содержать, потом часть детей в определённом возрасте, которых общество сможет обучать, потом обучать можно будет всех таких детей. И вот с увеличением производительности труда наступает такой момент (критическая точка II), когда в обществе начинает формироваться подгруппа D Y – социальные иждивенцы, которых общество может содержать. Можно предположить, что если их численность не большая, то они будут «растворяться» в социальной структуре групп А, В 2 и С , но с увеличением этой подгруппы, начнёт происходить её структурирование самой в себе, и в этом случае возможно критическими являются такие точки значений переменной ε/π, когда подгруппа D Y будет составлять половину группы D Y (точка III), а затем и половину численности всего общества (критическая точка IV, на рисунках не показана).

Представьте себе общество, в котором большая его часть никогда не работала и не будет работать, никогда не училась и не будет учиться в существующих сегодня жёстко структурированных образовательных учреждениях, поскольку нужды в этом нет никакой. В этом случае возможны различные варианты управления такой подгруппой, два из которых являются крайними: либо такую подгруппу будут структурировать сверху / «вертикально», т.е. часть подгруппы В 1 будет определять их смыслы, часть группы В 2 будет внедрять их в сознание «людей без дела», а часть группы С будет обеспечивать внедрение этих смыслов в жизнь; либо структурироваться самостоятельно /

«горизонтально». По первому варианту возможна, например, такая ситуация: 20 человек разрабатывают конструкцию и технологию изготовления нового пылесоса, а 20 тысяч представителей подгруппы D Y разрабатывают дизайн и варианты его раскраски. Кстати, и для первого, и для второго варианта крайне важными являются информационные технологии, максимально возможная глобализация информационного пространства (по первому варианту ограниченно открытое, по второму – абсолютно открытое).

Собственно говоря, значительная численность подгруппы D Y фактически отмечается уже сейчас. «Период конца ХХ – начала Х ХI века может быть определен как «эпоха Нового гедонизма», а нашего современника вполне можно называть человеком гедонистическим. Для описания доминирующей этической системы в данном исследовании используется термин «Новый гедонизм». От гедонизма Древней Греции он отличается тем, что получение удовольствия стало легко достижимым благодаря достижениям научно-технического прогресса. Новые технологии способствовали значительному сокращению времени между зарождением желания и его осуществлением» [13, c.19].

Однако, вернёмся к работникам производства и системы образования. Исходя из приведенных рассуждений можно сделать следующее заключение: инженеры – это люди, которые призваны решать проблемы, но чем более эффективно они их решают, тем меньшая численность их необходима, однако с более высоким уровнем профессиональных знаний и навыков. Аналогичные требования и к преподавателям: их меньшее число должно готовить более профессиональных выпускников. все это, помимо прочего, ставит задачу необходимости целенаправленного отбора будущих представителей «технологических» групп по способности к обучению определенному виду деятельности и занятию этой деятельностью, и наличию соответствующих нравственно-волевых качеств, а также полной трансформации системы образования под возможность массового персонального, адресного обучения с применением методик дистанционного обучения.

В завершение ещё раз отметим, что данная модель не лишена недостатков (например, если до и после первой критической точки нет учеников, то и учителя не нужны), но её основное предназначение – на основе функционального анализа показать социальные последствия технологического прогресса.

Выводы:

-

1. Научная революция, связанная с накоплением и переосмыслением новых знаний о мире, формирует условия осуществления технической революции, которая определяется массовым применением принципиально новых видов техники как материальных объектов и средств общественного производства. Дальнейшее обеспечение тренда повышения эффективности производства осуществляется посредством технологического прогресса, которое оценивается ростом производительности труда.

-

2. Для моделирования влияния технологического прогресса на структуру общества предложено принять его деление на две части по степени отношения к технологическим процессам общественного производства, при этом первая часть состоит из трёх социальных групп: работники (группа А ), учёные и преподаватели (группа В ) и руководители (группа С ). Вторая, «нетехнологическая» часть общества (группа D ) может рассматриваться состоящей из двух подгрупп D X и D Y по степени их отношения к производству в будущем.

-

3. С увеличением величины отношения производительности труда к норме потребления будет происходить изменение численности основных социальных групп, точнее уменьшение всех, кроме подгруппы D Y , не связанной с осуществлением технологических процессов общественного

производства ни в прошлом, ни в будущем, численность которой будет неуклонно расти.

Список литературы Социальные последствия технологического прогресса

- Петров, П.Ю. Современные определения терминов "техника" и "технология" / П.Ю. Петров // История и перспективы развития транспорта на севере России: Сборник научных статей / Под ред. проф. О.М. Епархина. - Ярославль: Изд-во "Министерство печати", 2015. - С. 67-72.

- Koh H. A functional approach for studying technological progress: Application to information technology / H. Koh, C.L. Magee // Technological Forecasting & Social Change 73 (2006). - p. 1061-1083. - DOI: 10.1016/j.techfore.2006.06.001

- Новоятлев, М.А. Инструменты и методы управления производительностью труда на промышленных предприятиях: автореферат дис.. кандидата экономических наук: 08.00.05 / Новоятлев Михаил Александрович; [Место защиты: Белгород. гос. технол. ун-т им. В.Г. Шухова]. - Белгород, 2013. - 23 с.

- Усов, С.В. Конструктивно-технологические возможности гидроабразивной обработки деталей машин как фактора научно - технического прогресса / С.В. Усов, Д.С. Свириденко, Е.В. Гончаров, С.Н. Коденцев // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. - 2013. - №2 (298). - С. 95-99.

- Хайнс Э. Как подготовиться к "безработному" будущему / Э. Хайнс // ФОРСАЙТ. - 2019. - Т. 13 № 1. - С. 19-30.

- Алексеёнок, А.А. Средний класс в современном российском обществе: специфика идентификации, социальная структура, перспективы воспроизводства: диссертация.. доктора социологических наук: 22.00.04 / Алексеёнок Анна Алексеевна; [Место защиты: Белгород. гос. нац. исслед. ун-т]. - Тула, 2017. - 352 с.

- Петров, П.Ю. Принципы социального структурирования / П.Ю. Петров // Теория и практика современной науки. - 2020. - №4. - С. 129-153.

- Газизов, Р.Р. Управление производительностью труда на основе реализации инновационного потенциала работников: автореферат дис.. кандидата экономических наук: 08.00.05 / Газизов Ренат Рифович; [Место защиты: Всерос. центр уровня жизни]. - Москва, 2014. - 24 с.

- Maddison, А. Contours of the World Economy, 1-2030AD. Essays in Macro-Economic History / Angus Maddison. - New York: Oxford University Press, 2007. - 418 p.

- Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / Даниел Белл; Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Academia, 2004. - 783 с.

- Паркинсон, С.Н. Законы Паркинсона / Сирил Норткот Паркинсон; [Сост. и авт. предисл. В. С. Муравьев; Послесл. Л. Ионина, О. Шкаратана]. - М.: Прогресс, 1989. - 446 с.

- Цыганкова, И.В. Современное состояние нормирования труда управленческого персонала на промышленных предприятиях Омской области / И.В. Цыганкова, А.Н. Миядин // Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. - 2009. - №3 (27). - С. 42-48.

- Полякова, Ольга Владимировна. Социокультурные последствия биотехнологической революции XX века: диссертация.. кандидата философских наук: 09.00.11 / Полякова Ольга Владимировна; [Место защиты: Рос. гос. гуманитар. ун-т (РГГУ)]. - Москва, 2016. - 249 с.